Абсцесы легких. Причины абсцесса легких

Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 28.01.2026

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Абсцесс легкого: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

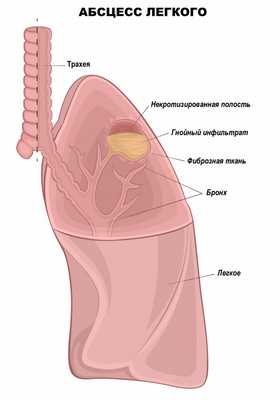

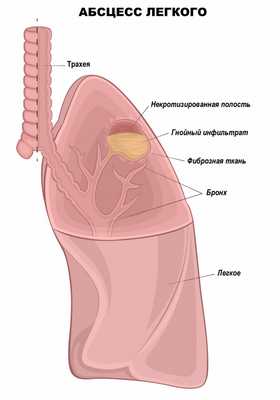

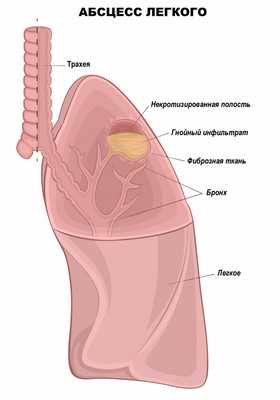

Абсцесс легкого - это гнойное деструктивное заболевание легочной паренхимы, когда ткань легкого расплавляется, разрушается, формируется полость, заполненная гноем. Воспалительный процесс начинается с попадания инфекции в легкие, вызывая инфекционный некроз. Гнойная полость отграничена от непораженных участков капсулой, которая предупреждает дальнейшее распространение абсцесса на близлежащие участки легкого.

Воспаление может быть единичным или множественным, охватывать одно легкое или оба. Его очаги могут находиться в центре или на периферии (ближе к краям легкого).

Причины появления абсцесса легкого

Достаточно часто болезнь вызывают анаэробные и аэробные бактерии, грибковые микроорганизмы, паразиты, а также неинфекционные факторы.

Абсцесс легкого может стать следствием:

- осложнения пневмонии;

- эндобронхиальной обструкции (закупорки бронха «пробкой» из мокроты или инородным телом);

- аспирации (попадания в бронхи желудочного содержимого или рвотных масс);

- неврологических заболеваний с нарушением функции глотания;

- серьезной травмы грудной клетки с образованием внутрилегочной гематомы и ее инфицированием;

- оперативного вмешательства по поводу пересадки/трансплантации органов.

Кроме того, к развитию абсцесса могут привести заболевания, которые на первый взгляд не имеют прямой связи с легкими.

Например, пародонтоз (поражение околозубной ткани) и гингивит (воспаление десен) - при этих патологиях инфекция из ротовой полости со слюной проникает в легкие. При тонзиллите (воспалении миндалин) происходит такое же распространение инфекции в органы дыхания.

Более редкой причиной является гематогенное обсеменение легких при гнойной тромбоэмболии или эндокардите правых отделов сердца. В отличие от аспирации и обструкции, эти состояния обычно вызывают множественные, а не единичные абсцессы легкого.

Среди предрасполагающих факторов выделяют снижение иммунитета, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем и наркотиками, курение, серьезные переохлаждения и частые инфекционные заболевания, старческий возраст.

Классификация заболевания

По механизму инфицирования:

- бронхогенные (аспирационный, ингаляционный, постпневмонический, обтурационный);

- гематогенные (тромбоэмболический, септический);

- травматические;

- из пограничных тканей и органов (контактный, лимфогенный).

- легкая степень: бронхолегочная симптоматика без признаков дыхательной недостаточности;

- средней тяжести: бронхолегочная симптоматика с дыхательной недостаточностью; сочетание бронхолегочной симптоматики, дыхательной недостаточности и сепсиса (системной воспалительной реакции на инфекционный агент);

- тяжелое течение: сочетание бронхолегочной симптоматики, дыхательной недостаточности и тяжелого сепсиса, сопровождающегося дисфункцией органов, гипоперфузией или гипотензией;

- крайне тяжелое: септический шок, сохраняющийся несмотря на адекватную инфузионную терапию; синдром полиорганной недостаточности.

По длительности течения: абсцесс легкого может быть острым (до одного месяца) или хроническим, когда периоды ремиссии чередуются с обострениями.

Абсцессы легких подразделяются на первичные и вторичные, исходя из наличия/отсутствия взаимосвязанных патологических процессов.

Симптомы абсцесса легкого

Острое течение болезни проходит два этапа. Во время образования абсцесса легких больной жалуется на высокую температуру тела (до 40°С), озноб и потливость, сильную слабость, головную боль и одышку, сухой изнуряющий кашель. Может возникать боль или чувство распирания, дискомфорта в грудной клетке.

При прогрессировании заболевания нарастают признаки интоксикации организма — общая слабость, головная боль, тошнота и рвота, снижение веса.

В случае прорыва абсцесса у больного возникает сильный кашель с обильным гнойным отделяемым (за сутки может отходить до литра мокроты) - мокрота имеет темный цвет (иногда с примесью крови) и резкий неприятный запах. При этом температура тела резко снижается, да и сам больной начинает чувствовать себя лучше.

Хронический абсцесс легкого сопровождается длительным мучительным кашлем. У пациента возникает зловонный гнилостный запах изо рта, а также откашливается значительное количество мокроты.

Диагностика абсцесса легкого

С целью постановки диагноза и дифференциальной диагностики назначают следующие лабораторные исследования:

- клинический анализ крови для определения общей воспалительной реакции, которая проявляется нарастающим лейкоцитозом и ускоренной СОЭ;

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий.

Синонимы: Общий белок сыворотки крови; Общий сывороточный белок. Total Protein; Serum Тotal Protein; Total Serum Protein; TProt; ТР. Краткая характеристика определяемого вещества Общий бе�.

Синонимы: Человеческий сывороточный альбумин; ЧСА; Альбумин плазмы; Human Serum Albumin; ALB. Краткая характеристика исследуемого вещества Альбумин Альбумин - эт.

Синонимы: Холестерол, холестерин. Blood cholesterol, Cholesterol, Chol, Cholesterol total. Краткая характеристика определяемого вещества Холестерин общий Около 80% всего холестерина синт.

Синонимы: Глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза; Глутамат-оксалоацетат-трансаминаза сыворотки крови (СГОТ); L-аспартат 2-оксоглутарат аминотрансфераза; ГЩТ. As.

Аланинаминотрансфераза − внутриклеточный фермент, участвующий в метаболизме аминокислот. Тест используют в диагностике поражений печени, сердечной и скелетн�.

Синонимы: Анализ крови на протромбин; Протромбин; Протромбиновое время; Протромбиновый индекс; Международное нормализованное отношение; МНО; Фактор свертывания к.

Фибриноген - белок, предшественник фибрина, составляющего основу сгустка при свертывании крови. Исследование направлено на оценку способности организма к тро�.

Синонимы: Анализ крови на электролиты; Электролиты в сыворотке крови. Electrolyte Panel; Serum electrolyte test; Sodium, Potassium, Chloride; Na/K/Cl. Краткая характеристика определяемых �.

Метод определения Определение физико-химических параметров выполняется на автоматическом анализаторе методом «сухой химии». Аппаратная микроскоп.

Краткая характеристика Микроскопического исследования мазка, окрашенного по Граму Бактериоскопия (от лат. «скопео» - смотрю) - лабораторный метод и�.

Бактериологическое исследование биоматериала с целью выделения и идентификации этиологически значимых микроорганизмов - возбудителей бактериальных инфекци�.

Обнаружение анаэробной флоры при гнойно-воспалительных процессах. Анаэробные микроорганизмы составляют абсолютное большинство нормальной микрофлоры челов�.

Материал для исследования. В современных эндоскопических приборах имеются специальные приспособления для взятия материала на морфологическое исследование. При �.

Синонимы: Фрагмент расщепления фибрина. D-dimer, Fragment D-dimer, Fibrin degradation fragment. Краткая характеристика определяемого вещества D-димер D-димер представляет собой рас�.

- рентгенологическое исследование органов грудной клетки, а также компьютерная томография с целью диагностики легочной деструкции;

Синонимы: Punctate Fluid Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing. Краткое описание исследования «Посев пункционного материала на микрофлору и определение ч�.

К каким врачам обращаться

Как правило, первым специалистом, который может заподозрить абсцесс легкого, становится врач-терапевт .

В зависимости от того, как будет развиваться процесс, могут потребоваться консультации следующих специалистов:

- врача-пульмонолога - в целях определения тактики лечения;

- торакального хирурга - для решения вопроса об оперативном лечении;

- клинического фармаколога - для подбора адекватной медикаментозной терапии на протяжении всего лечения;

- кардиолога - при подозрении на осложнения сердца.

Тактика лечения абсцесса легкого напрямую зависит от тяжести заболевания, но всегда проводится в условиях стационара. Пациенту предписан постельный режим, также нужно соблюдать особое положение тела (дренаж), при котором мокрота лучше отходит - например, лежа на противоположном от абсцесса боку.

Цели консервативного лечения:

- обеспечить отток гноя из полости абсцесса - проводится санационная бронхоскопия, постуральный дренаж, дренирование с помощью пункции через стенку грудной клетки;

- устранить воспаление - назначают антибиотики, противовоспалительные средства;

- уменьшить интоксикацию организма - проводят инфузионную терапию (капельницы), в тяжелых случаях может потребоваться гемодиализ;

- скорректировать водно-электролитный баланс, измененный из-за хронического гнойного воспаления - проводят инфузию солевых и буферных растворов;

- устранить анемию, вызванную хронической интоксикацией, в том числе с помощью переливания крови.

Муколитики назначают с целью разжижения вязкой мокроты и улучшения ее отхождения, иммуномодуляторы требуются в период ремиссии.

Антибиотики вводят и непосредственно в полость абсцесса. Так, если абсцесс расположен на периферии легких и имеет большой размер, прибегают к пункции через переднюю грудную стенку.

В зависимости от имеющегося симптомокомплекса и сопутствующих заболеваний могут использоваться плазмозаменители для внутривенного капельного введения, жаропонижающие препараты, витаминные комплексы и т.д.

В сложных случаях (при больших зонах поражения, множественных крупных абсцессах или при хроническом абсцессе легкого) назначают хирургическое лечение, которое может включать пункцию, торакоцентез, чрескожное, эндобронхиальное или хирургическое дренирование полости абсцесса, а иногда и резекцию (удаление) доли легкого.

Отсутствие своевременного лечения при абсцессе легкого может привести к гнойному плевриту, легочному кровотечению, распространению инфекции в область других органов и даже летальному исходу.

Наиболее распространенным риском при абсцессе легкого является выход гнойного содержимого из капсулы в плевральную полость. В таком случае возникает эмпиема плевры - гнойное воспаление плевральной полости. Также абсцесс может осложниться и пневмотораксом (патологическим скоплением гноя и воздуха в плевральной полости).

Следующее по частоте осложнение — легочное кровотечение, которое чревато анемией или гиповолемическим шоком.

- распространение абсцесса на головной мозг;

- менингит;

- бактериемический шок;

- флегмона грудной стенки;

- плевроторакальный свищ;

- попадание гнойного отделяемого в здоровое легкое;

- сепсис, септикопиемия;

- токсический миокардит;

- гнойный перикардит;

- синдром полиорганной недостаточности.

Профилактические мероприятия, позволяющие избежать легочных нагноений, заключаются в устранении предрасполагающих факторов:

- ранняя диагностика и адекватное лечение пневмонии, бронхита и различных внелегочных инфекционных процессов;

- строгое соблюдение протоколов лечения внебольничных и внутрибольничных легочных инфекций;

- предупреждение аспирации, попадания инородного тела в дыхательные пути;

- отказ от курения и злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами;

- правильный уход за больными, у которых наблюдается рвота, особенно в бессознательном состоянии, при наркозе, травме черепа, инсульте, кровоизлиянии в мозг;

- диспансерное наблюдение пациентов с хроническими абсцессами, бронхоэктатической болезнью, кистами и поликистозом легких.

- проходить рентгенологическое обследование легкого 1 раз в 6 месяцев в течение 2 лет, затем 1 раз в год;

- ограничить физические нагрузки в течение 3 месяцев.

Абсцесс легкого

Абсцесс легкого - это неспецифическое воспаление легочной ткани, в результате которого происходит расплавление с образованием гнойно-некротических полостей. В период формирования гнойника отмечается лихорадка, торакалгии, сухой кашель, интоксикация; в период вскрытия абсцесса - кашель с обильным отхождением гнойной мокроты. Диагноз выставляется на основании совокупности клинических, лабораторных данных, рентгенологической картины. Лечение подразумевает проведение массивной противомикробной терапии, инфузионно-трансфузионной терапии, серии санационных бронхоскопий. Хирургическая тактика может включать дренирование абсцесса или резекцию легких.

МКБ-10

Общие сведения

Абсцесс легкого входит в группу «инфекционных деструкций легких», или «деструктивных пневмонитов». Среди всех нагноительных процессов в легких на долю абсцесса приходится 25-40%. Абсцессы легочной ткани в 3-4 раза чаще регистрируются у мужчин. Типичный портрет пациента - мужчина среднего возраста (40-50 лет), социально неустроенный, злоупотребляющий алкоголем, с длительным стажем курильщика. Более половины абсцессов образуется в верхней доле правого легкого. Актуальность проблематики в современной пульмонологии обусловлена высокой частотой неудовлетворительных исходов.

Причины

Золотистый стафилококк, грамотрицательные аэробные бактерии и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы являются наиболее распространенной причиной абсцесса легких. Возбудители чаще всего проникают в полость легкого бронхогенным путем. В качестве провоцирующего фактора выступают:

- Поражения рта и ЛОР-органов. При наличии воспалительных процессов в полости рта и носоглотке (пародонтоз, тонзиллит, гингивит и др.) существует вероятность инфицирования легочной ткани.

- Аспирация. Аспирация рвотными массами, например, в бессознательном состоянии или в состоянии алкогольного опьянения, попадание инородных тел тоже может стать причиной абсцесса легких.

- Поражение сосудов легких. Вторичное бронхогенное инфицирование возможно при инфаркте легкого, который происходит из-за эмболии одной из ветвей легочной артерии.

- Сепсис. Варианты заражения гематогенным путем, когда инфекция попадает в легочные капилляры при бактериемии (сепсисе) встречаются редко.

- Травматические повреждения. Во время военных действий и террористических актов абсцесс легкого может образоваться вследствие прямого повреждения или ранения грудной клетки.

В группу риска входят люди с заболеваниями, при которых возрастает вероятность гнойного воспаления, например больные сахарным диабетом. При бронхоэктатической болезни появляется вероятность аспирации зараженной мокротой. При хроническом алкоголизме возможна аспирация рвотными массами, химически-агрессивная среда которых так же может спровоцировать абсцесс легкого.

Патогенез

Начальная стадия характеризуется ограниченной воспалительной инфильтрацией легочной ткани. Затем происходит гнойное расплавление инфильтрата от центра к периферии, в результате чего и возникает полость. Постепенно инфильтрация вокруг полости исчезает, а сама полость выстилается грануляционной тканью, в случае благоприятного течения абсцесса легкого происходит облитерация полости с образованием участка пневмосклероза. Если же в результате инфекционного процесса формируется полость с фиброзными стенками, то в ней гнойный процесс может самоподдерживаться неопределенно длительный период времени (хронический абсцесс легкого).

Классификация

По этиологии абсцессы легких классифицируют в зависимости от возбудителя на:

- пневмококковые;

- стафилококковые;

- коллибациллярные;

- анаэробные;

- вызванные другими возбудителями.

Патогенетическая классификация основана на том, каким образом произошло заражение (бронхогенным, гематогенным, травматическим и другими путями). По расположению в легочной ткани абсцессы бывают центральными и периферическими, кроме того они могут быть единичными и множественными, располагаться в одном легком или быть двусторонними. Некоторые авторы придерживаются мнения, что гангрена легкого - это следующая стадия абсцесса. По происхождению выделяют:

- Первичные абсцессы. Развиваются при отсутствии фоновой патологии у ранее здоровых лиц.

- Вторичные абсцессы. Формируются у лиц с иммуносупрессией (ВИЧ-инфицированных, перенесших трансплантацию органов).

Симптомы абсцесса легких

Болезнь протекает в два периода: период формирования абсцесса и период вскрытия гнойной полости. В период образования гнойной полости отмечаются боли в области грудной клетки, усиливающиеся при дыхании и кашле, лихорадка, порой гектического типа, сухой кашель, одышка, подъем температуры. Но в некоторых случаях клинические проявления могут быть слабо выраженными, например, при алкоголизме болей практически не наблюдается, а температура редко поднимается до субфебрильной.

С развитием болезни нарастают симптомы интоксикации: головная боль, потеря аппетита, тошнота, общая слабость. Первый период абсцесса легкого в среднем продолжается 7-10 дней, но возможно затяжное течение до 2-3 недель или же наоборот, развитие гнойной полости носит стремительный характер и тогда через 2-3 дня начинается второй период болезни.

Во время второго периода абсцесса легкого происходит вскрытие полости и отток гнойного содержимого через бронх. Внезапно, на фоне лихорадки, кашель становится влажным, и откашливание мокроты происходит «полным ртом». За сутки отходит до 1 литра и более гнойной мокроты, количество которой зависит от объема полости.

Симптомы лихорадки и интоксикации после отхождения мокроты начинают снижаться, самочувствие пациента улучшается, анализы крови так же подтверждают угасание инфекционного процесса. Но четкое разделение между периодами наблюдается не всегда, если дренирующий бронх небольшого диаметра, то отхождение мокроты может быть умеренным.

Если причиной абсцесса легкого является гнилостная микрофлора, то из-за зловонного запаха мокроты, пребывание пациента в общей палате невозможно. После длительного стояния в емкости происходит расслоение мокроты: нижний густой и плотный слой сероватого цвета с крошковидным тканевым детритом, средний слой состоит из жидкой гнойной мокроты и содержит большое количество слюны, а в верхних слоях находится пенистая серозная жидкость.

Осложнения

Если в процесс вовлекается плевральная полость и плевра, то абсцесс осложняется гнойным плевритом и пиопневмотораксом, при гнойном расплавлении стенок сосудов возникает легочное кровотечение. Также возможно распространение инфекции, с поражением здорового легкого и с образованием множественных абсцессов, а в случае распространения инфекции гематогенным путем - образование абсцессов в других органах и тканях, то есть генерализация инфекции и бактериемический шок. Примерно в 20% случаев острый гнойный процесс трансформируется в хронический.

Диагностика

Обследование осуществляет врач-пульмонолог. При визуальном осмотре часть грудной клетки с пораженным легким отстает во время дыхания, или же, если абсцесс легких носит двусторонний характер, движение грудной клетки асимметрично. Для уточнения диагноза назначаются следующие процедуры:

- Рентгенография легких. Является наиболее достоверным исследованием для постановки диагноза, а также для дифференциации абсцесса от других бронхолегочных заболеваний.

- Другие инструментальные методики. В сложных диагностических случаях проводят КТ или МРТ легких. ЭКГ, спирография и бронхоскопия назначаются для подтверждения или исключения осложнений абсцесса легкого. При подозрении на развитие плеврита осуществляется плевральная пункция.

- Анализы мокроты. Проводят общий анализ мокроты на присутствие эластических волокон, атипичных клеток, микобактерий туберкулеза, гематоидина и жирных кислот. Бактериоскопию с последующим бакпосевом мокроты выполняют для выявления возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам.

- Общее исследование крови. В крови ярко выраженный лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы, токсичная зернистость нейтрофилов, повышенный уровень СОЭ. Во второй фазе абсцесса легкого анализы постепенно улучшаются. Если процесс хронизируется, то в уровень СОЭ увеличивается, но остается относительно стабильным, присутствуют признаки анемии.

- Биохимический анализ крови. Биохимические показатели крови изменяются - увеличивается количество сиаловых кислот, фибрина, серомукоида, гаптоглобинов и α2- и у-глобулинов; о хронизации процесса говорит снижение альбуминов в крови.

- Исследование мочи. В общем анализе мочи - цилиндрурия, микрогематурия и альбуминурия, степень выраженности изменений зависит от тяжести течения абсцесса легкого.

Лечение абсцесса легкого

Тяжесть течения заболевания определяет тактику его терапии. Возможно как хирургическое, так и консервативное лечение. В любом случае оно проводится в стационаре, в условиях специализированного отделения пульмонологии. Консервативная терапия включает в себя соблюдение постельного режима, придание пациенту дренирующего положения несколько раз в день на 10-30 минут для улучшения оттока мокроты.

Антибактериальная терапия назначается незамедлительно, после определения чувствительности микроорганизмов возможна коррекция антибиотикотерапии. Для реактивации иммунной системы проводят аутогемотрансфузию и переливание компонентов крови. Антистафилакокковый и гамма-глобулин назначается по показаниям. Если естественного дренирования не достаточно, то проводят бронхоскопию с активной аспирацией полостей и с промыванием их растворами антисептиков (бронхоальвеолярный лаваж).

Возможно также введение антибиотиков непосредственно в полость абсцесса легкого. Если абсцесс расположен периферически и имеет большой размер, то прибегают к трансторакальной пункции. Когда же консервативное лечение абсцесса легкого малоэффективно, а также в случаях осложнений показана резекция легкого.

Прогноз и профилактика

Благоприятное течение абсцесса легкого идет с постепенным рассасыванием инфильтрации вокруг гнойной полости; полость теряет свои правильные округлые очертания и перестает определяться. Если процесс не принимает затяжной или осложненный характер, то выздоровление наступает через 6-8 недель. Летальность при абсцессе легкого достаточно высока и на сегодняшний день составляет 5-10%.

Специфической профилактики абсцесса легкого нет. Неспецифической профилактикой является своевременное лечение пневмоний и бронхитов, санация очагов хронической инфекции и предупреждение аспирации дыхательных путей. Так же важным аспектом в снижении уровня заболеваемости является борьба с алкоголизмом.

1. Абсцесс легкого/ Миронов М.Б., Синопальников А.И., Зайцев А.А., Макаревич А.В.//Лечащий врач. - 2008.

3. Нагноительные заболевания легких. Национальные клинические рекомендации/ Корымасов Е.А., Яблонский П.К., Жестков К.Г., Соколович Е.Г. и др.

Хронический абсцесс легкого

Хронический абсцесс легкого - это хронический гнойно-деструктивный процесс, являющийся следствием неполной ликвидации острого гнойника в легком. Протекает с ремиссиями и обострениями; в острый период выражены кашель с большим количеством гнойной мокроты, боли в груди, высокая температура тела, гнойная интоксикация, дыхательная недостаточность. При постановке диагноза «хронический абсцесс легкого» ориентируются на анамнез, данные физикального, рентгенологического и эндоскопического обследования. Хирургическое лечение хронического абсцесса легкого осуществляется после тщательной предоперационной подготовки.

Хронический абсцесс легкого - длительно существующая полость нагноения в легком, ограниченная грубой фиброзной капсулой. Формированием хронического абсцесса легкого заканчивается 2,5-8% случаев острого абсцесса. Обычно о хроническом легочном нагноении говорят в том случае, если острый гнойно-деструктивный процесс не завершился в течение 2-3-х месяцев.

Морфологическими критериями хронического абсцесса легкого служат необратимые изменения легочной паренхимы и бронхов. В клинической пульмонологии хронический абсцесс легкого нередко рассматривают как вариант течения хронической пневмонии, поэтому относят к группе ХНЗЛ. Хронический абсцесс легкого является серьезной хирургической патологией с высоким риском развития тяжелых осложнений и летальности.

Среди этиологических микробных агентов, выявляемых при хроническом абсцессе легкого, лидером является патогенный стафилококк, за ним следуют кишечная палочка, протей, синегнойная палочка. Чаще всего хроническое нагноение является следствием неполной ликвидации острого инфекционного процесса или его возобновления в остаточной полости. Этому могут способствовать две группы факторов: первая - ошибки лечения острого абсцесса, вторая - особенности течения гнойно-деструктивного процесса и системной реакции организма.

1. К ошибкам лечения острого абсцесса легкого следует отнести позднее начало консервативной терапии или ранее ее завершение, неадекватный подбор противомикробных средств или использование низких дозировок, неэффективную санацию гнойной полости и др.

2. Особенности развития патологического процесса, способствующие формированию хронического абсцесса в легком, могут включать:

- большие (свыше 6 см) или множественные полости деструкции;

- наличие внутриполостных секвестров; плохое дренирование гнойной полости через бронх (при узком, извитом просвете бронха);

- нижнедолевую локализацию абсцесса;

- наличие плевральных сращений, препятствующих облитерации полости и т. д.

Кроме локальных причин, имеет значение низкая резистентность организма, плохое питание, дефицит нутриентов, вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, наркомания), пожилой возраст пациентов.

Иногда хронические абсцессы легких организуются вокруг инородных предметов в легочной паренхиме (фрагментов ребер, частиц одежды, осколков снарядов), попавших в результате проникающего ранения грудной клетки. К формированию хронического абсцесса легкого может привести длительное нахождение инородных тел в трахеобронхиальном дереве, сопровождающееся нарушением дренажа бронхов. Более редкими, но вполне вероятными причинами могут выступать деформирующий бронхит, сдавление бронха извне при бронхоадените.

Патоморфологическую основу хронического абсцесса легкого составляют необратимые изменениям в легочной ткани. Стенка гнойника утолщена, представлена грубой фиброзной тканью. Каждое обострение инфекционного процесса ведет к распространению пневмосклероза в окружности абсцесса, деформации бронхов, тромбозу сосудов. Бронхогенное распространение инфекции обусловливает образование новых гнойников в легком. Аррозия стенки бронхиальных артерий может приводить к профузному легочному кровотечению, часто заканчивающемуся фатально.

В зависимости от происхождения (этиологических условий) различают хронические абсцессы легких: первичные (при неустановленном предшествующем заболевании), обтурационные, являющиеся исходом острого гнойно-деструктивного процесса и обусловленные инородными телами бронхов.

По количественным характеристикам легочные абсцессы бывают одиночными и множественными; по распространенности поражения - односторонними и двусторонними. С учетом фазы течения выделяют ремиссию и обострение. По критерию отсутствия/наличия осложнений хронические абсцессы легких классифицируются на неосложненные и осложненные (внелегочными или легочно-плевральными осложнениями).

Симптомы

Переход от острого абсцесса к хроническому может развиваться по двум сценариям. В первом случае стадия острого гнойника завершается значительным клиническим улучшением или выздоровлением больного. Нормализуется температура тела, рентгенологически в легком определяется сухая полость и локальный пневмосклероз. Обострение наступает после некоторого периода благополучия и удовлетворительного самочувствия. При втором варианте развития событий острый период сразу же перетекает в хронический, без затихания клинической симптоматики.

Проявления хронического абсцесса легкого зависят от фазы патологического процесса. Во время ремиссии жалобы минимальны. Большинство пациентов беспокоит кашель со слизисто-гнойной мокротой, боль в груди при глубоком вдохе, одышка при физической нагрузке, вечерний субфебрилитет, потливость по ночам. Иногда наблюдается упорное кровохарканье. Внешне больные пониженного питания, имеют бледные кожные покровы, умеренный цианоз губ, деформацию пальцев и ногтей («пальцы Гиппократа»).

Обострения хронического абсцесса легкого обычно возникают 2-3 раз в год, однако могут случаться и чаще (каждые 2-3 месяца). Обычно они инициируются переохлаждением или ОРВИ. Острая фаза характеризуется усилением кашля, заметным изменением количества и характера мокроты. В сутки больные хроническим абсцессом легкого могут откашливать до 500 и более миллилитров гнойной мокроты, иногда с примесью крови. При отстаивании мокрота разделяется на три слоя: верхний - бесцветная пенистая слизь; средний - мутная, желтовато-зеленоватая жидкость; нижний - непрозрачный гной желтого или зеленоватого цвета. Запах мокроты - неприятный, иногда гнилостный.

Температура тела повышается до фебрильных значений, ее колебания сопровождаются ознобами и обильными потами. Резко снижается аппетит, усиливается недомогание, становятся более выраженными боли в груди и одышка. Обострение может длиться от 2—3 недель до 2-х месяцев и дольше.

На фоне тяжелой гнойной интоксикации у больных хроническим абсцессом легкого развивается гипертрофическая остеоартропатия. Массивные белковые потери становятся причиной кахексии. Нарушения функции почек приводят к появлению отеков лица, стоп, поясницы. Среди легочно-плевральных осложнений чаще всего встречаются аррозивные кровотечения, вторичные бронхоэктазы, пиопневмоторакс, эмпиема плевры. Внелегочные осложнения могут включать висцеральный амилоидоз, почечную недостаточность, абсцесс мозга, сепсис. Гибель больных хроническим абсцессом легкого может наступить как от перечисленных осложнений, так и от сердечно-легочной недостаточности.

Чаще всего в анамнезе больных хроническим абсцессом легкого имеется указание на перенесенное ранее гнойно-деструктивное воспаление. Кроме данных анамнеза, учитываются результаты физикального, рентгенологического, бронхологического и лабораторного обследования. При аускультации определяются хрипы различного калибра. В области патологического очага в легком заметно притупления перкуторного звука.

- Лабораторные показатели. Исследование гемограммы выявляет анемию, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, повышение СОЭ, токсическую зернистость нейтрофилов. В моче определяется цилиндрурия, протеинурия. Для биохимических сдвигов при хроническом гнойном процессе типична гипопротеинемия, гипоальбуминемия при повышенном уровне иммуноглобулинов, гипокалиемия. Коагулопатические изменения связаны с увеличением уровня фибриногена.

- Рентген. Решающим аргументом в постановке диагноза «хронический абсцесс» служат результаты рентгенографии легких. Типичная рентгенологическая картина - наличие в легком одной или нескольких полостей деструкции с толстыми неровными стенками и горизонтальным уровнем жидкости; вокруг гнойной полости определяются перифокальные изменения. Более детальную картину зоны патологического очага и окружающей абсцесс легочной ткани удается получить с помощью компьютерной томографии легких. Выявить деформированные бронхи и бронхоэктазы позволяет бронхография.

- Эндоскопия. В процессе бронхоскопии уточняется характер изменений слизистой бронхов в зоне хронического абсцесса, осуществляется забор мокроты для проведения микроскопического и микробиологичесокго анализа.

- ФВД. Данные спирометрии свидетельствуют о нарушениях внешнего дыхания по рестриктивному или смешанному типу.

Дифференцировать хронический абсцесс легкого чаще всего приходится с полостной формой рака легких, туберкулезом, актиномикозом легкого.

Лечение хронического абсцесса легкого

Консервативная терапия

Возможности консервативного лечения хронического абсцесса легкого ограничены: оно позволяет добиться кратковременного стихания острых воспалительных явлений, но не может устранить стойких патоморфологических изменений, поддерживающих гнойный процесс. Чаще всего консервативная терапия является лишь подготовкой к хирургическому вмешательству. Лечение хронических абсцессов легких производится торакальными хирургами в условиях специализированных отделений.

В предоперационном периоде больному назначается высококалорийная, витаминизированная диета. С целью максимального подавления инфекции в легочном очаге назначаются антибактериальные препараты с учетом чувствительности микрофлоры, как системно, так и местно (введение в очаг через дренаж или эндобронхиально). Для лучшего отхождения мокроты показаны отхаркивающие, бронхорасширяюшие средства, ферментные препараты, в т. ч. в виде ингаляций.

Производится местная санация полости деструкции посредством лечебных бронхоскопий и аспирационных промываний полости абсцесса. Важной составляющей предоперационной подготовки является инфузионная терапия, направленная на восполнение белковых потерь, электролитных нарушений, уменьшение гнойной интоксикации, коррекцию анемии и реологических изменений.

Хирургическое лечение

Оперативные вмешательства, производимые по поводу хронического абсцесса, сводятся к резекции легкого в различных объемах. Чаще всего производится лобэктомия, билобэктомия или пульмонэктомия. Проведение пневмотомии нецелесообразно, поскольку не позволяет ликвидировать саму полость и окружающие изменения.

Летальность после операции составляет 3-10%. Оперативное лечение противопоказано при низких функциональных резервах организма (тяжелой дыхательной и сердечной недостаточности), распространенном амилоидозе внутренних органов. В этих случаях продолжительность жизни больных хроническим абсцессом легкого невелика.

Хроническое течение абсцесса легкого чревато инвалидизацией и гибелью пациента от присоединившихся осложнений. В связи с этим больным требуется длительное, многоаспектное лечение, в т. ч. с применением хирургических методик. Профилактика хронических абсцессов легких диктует необходимость полноценного лечения острых абсцессов, наблюдения за пациентами с остаточными полостями, своевременного извлечения инородных тел бронхов и легочной ткани, отказа от вредных привычек.

- рентгенологическое исследование органов грудной клетки, а также компьютерная томография с целью диагностики легочной деструкции;

Рентгенологическое исследование структуры легких с целью диагностики различных патологий.

Исследование, позволяющее получить данные о состоянии органов грудной клетки и средостения.

Исследование плевральной полости для диагностики различные патологии легких, включая травматические повреждения плевры.

Спирометрия - это неинвазивный метод исследования функции внешнего дыхания, который позволяет оценить состояние легких и бронхов.

К каким врачам обращаться

Читайте также: