Анатомия : Строение желудка. Стенки желудка. Мышцы желудка. Слизистая желудка.

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 22.01.2026

Желудок выполняет в организме ряд важнейших функций. Главной из них является секреторная. Она заключается в выработке железами желудочного сока. В его состав входят ферменты пепсин, ренин, липаза, а также соляная кислота и слизь.

Пепсин гидролизует большинство белков, поступивших с пищей, до полипептидов меньших размеров (альбумозы и пептоны), которые далее поступают в кишечник и подвергаются ферментативному распаду до конечных продуктов — свободных аминокислот. Ренин у грудных детей превращает растворимый казеиноген молока в нерастворимый казеин (створаживание молока). У взрослых людей эту функцию выполняет пепсин. Липаза содержится в желудочном соке в небольшом количестве, у взрослых малоактивна, у детей расщепляет жиры молока. Слизь, покрывая поверхность слизистой оболочки желудка, предохраняет ее от действия хлористоводородной кислоты и от повреждения грубыми комками пищи.

Также важной функцией желудка является механическая, которая состоит в перемешивании пищи с желудочным соком и проталкивания переработанной пищи в двенадцатиперстную кишку.

Через стенку желудка происходит всасывание таких веществ, как вода, спирт, соли, сахар, витамин В12.

Гистологически в желудке выделяют 3 отдела:

Тело и дно (рассматривается как единый отдел)

Стенка желудка образована 4 оболочками:

Слизистая оболочка - имеет сложный рельеф, в котором выделяют:

Желудочные поля (участки, отграниченные друг от друга бороздками и соответствующие группам желёз желудка)

Желудочные ямки (щелевидные вдавления эпителия в собственную пластинку глубиной 100-200 мкм, в которые открываются железы желудка)

Слизистая оболочка состоит из 3 слоёв:

Эпителий - однослойный призматический железистый. Все его клетки синтезируют особый слизистый секрет, покрывающий слизистую оболочку непрерывным слоем толщиной 0.5 мм. Бикарбонат, диффундирующий в слизь, нейтрализует соляную кислоту, проникающую в неё из просвета. Для секреции ферментов и соляной кислоты в просвет желудка в слое слизи формируются временные каналы. Слизь образует защитный барьер, который повреждается алкоголем и аспирином.

Собственная пластинка - образована РВСТ с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов. Она проходит между железами желудками в виде тонких прослоек.

Мышечная пластинка - образована 3 слоями гладкомышечных клеток:

Подслизистая основа - образована РВСТ с высоким содержанием эластических волокон, в которой располагаются крупные сосуды и подслизистое нервное сплетение (Мейснера).

Мышечная оболочка - образована 3 толстыми слоями гладкой мышечной ткани:

Серозная оболочка - образована слоем мезотелия и подлежащей соединительной тканью.

Вопрос 34. Строение, клеточный состав и гистофизиология собственных (фундальных) желез желудка. Строение пилорического отдела желудка.

Фундальные железы - простые неразветвленные, иногда очень слабо разветвленные, трубчатые железы. Длина одной железы около 0,65 мм, диаметр ее колеблется от 30 до 50 мкм. Железы группами открываются в желудочные ямочки. В каждой железе различают перешеек, шейку и главную часть, представленную телом и дном. Тело и дно составляют секреторный отдел железы, а шейка и перешеек — ее выводной проток.

Располагаются фундальные железы в теле и дне желудка и численно преобладают над другими типами желёз. Состоят железы из клеток 4 типов:

Главные клетки - наиболее многочисленны в нижней части и на дне железы, имеют пирамидную или цилиндрическую форму и крупное базально расположенное ядро. Цитоплазма базофильная и содержит хорошо развитые грЭПС и КГ, в последнем образуются крупные секреторные (зимогенные) гранулы (содержат пепсиноген и другие проферменты), накапливающиеся в апикальной части клетки и выделяющиеся в просвет железы.

Париетальные (обкладочные) клетки - преобладают в верхней части железы. Крупнее главных, имеют пирамидную форму с узкой вершиной, обращённой в просвет железы. Ядро лежит в центре клетки или смещено базально; цитоплазма оксифильная с большим количеством крупных митохондрий и особыми внутриклеточными секреторными канальцами в виде узких щелей. По периферии канальцев располагается тубуло-везикулярный комплекс - система мембранных пузырьков и трубочек. Париетальные клетки секретируют:

H + и Cl - , которые образуют HCl, который гидролизует белки, превращает пепсиноген в пепсин и угнетает рост патогенных микроорганизмов.

Через базальную плазмолемму HCO3 - , который нейтрализует HCl, который проникает через слизь желудка.

Антианемический фактор (в желудке образует комплекс с витамином B12, который необходим для нормального кроветворения)

Слизистые шеечные клетки - относительно немногочисленны, располагаются в шейке железы. Небольших размеров со слабобазофильной цитоплазмой, содержащей умеренно развитую грЭПС и крупный КГ, от которого отделяются крупные слизистые гранулы. Выделяют слизь, которая предохраняет их от повреждения. Эти клетки часто делятся и рассматриваются как камбиальные элементы.

Эндокринные клетки - располагаются на дне желёз. Светлые, треугольной, овальной или полигональной формы, апикальный полюс содержит ядро и не всегда достигает просвета железы, в базальном полюсе находятся плотные секреторные гранулы, выделяющиеся в кровь.

EC-клетки (секретируют серотонин, мотилин и вещество P, которые стимулируют моторику)

ECL-клетки (секретируют гистамин, который стимулирует секрецию HCl)

G-клетки (секретируют гастрин, который стимулирует секрецию HCl и пепсиногена)

Стенка пилорического отдела желудка образована 4 оболочками:

Желудочные ямки (щелевидные вдавления эпителия в собственную пластинку глубиной 250-300 мкм, в которые открываются пилорические железы). Очень глубокие в отличие от ямок в фундальном отделе желудка.

Эпителий - однослойный призматический железистый. Все его клетки синтезируют особый слизистый секрет, покрывающий слизистую оболочку непрерывным слоем толщиной 0.5 мм. Бикарбонат, диффундирующий в слизь, нейтрализует соляную кислоту, проникающую в неё из просвета. Слизь образует защитный барьер, который повреждается алкоголем и аспирином.

Собственная пластинка - образована РВСТ с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов. Она проходит между пилорическими железами в виде тонких прослоек.

Пилорические железы - трубчатые, с сильно разветвлёнными и извитыми концевыми отделами. Располагаются в пилорическом отделе. Впадают в желудочные ямки. Клеточный состав схож с таковым в фундальных железах, но отсутствуют главные клетки и париетальные клетки в основном выделяют бикарбонаты для нейтрализации соляной кислоты (так как надо избавляться от кислой среды для перехода в duodenum)

Средний - циркулярный (развит мощно и в области привратника образует пилорический сфинктер)

Анатомия желудка, строение желудка, лечение желудка

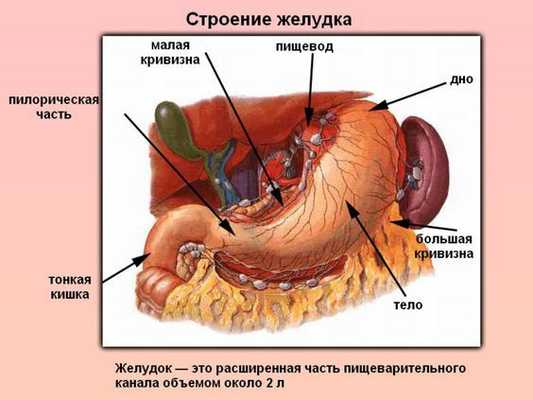

Желудок - это полый орган, который приспособлен для наполнения пищей, начального переваривания пищи, частичного всасывания питательных веществ с дальнейшей эвакуацией содержимого в двенадцатиперстную кишку. Расположен желудок в верхней части брюшной полости, под диафрагмой, большей частью слева от срединной линии.

Форма и объем желудка зависят от тонуса его мускулатуры, от наполнения его пищей, от состояния соседних органов, от положения тела. В верхней части желудка в него впадает пищевод, в нижней части от желудка отходит двенадцатиперстная кишка.

В желудке выделяют четыре части:

- Кардиальная часть желудка находится сверху и прилежит к отверстию из пищевода в желудок, которое называется "кардия"

- Дно или свод - часть желудка, которая находится вверху и образует своеобразный купол

- Тело желудка это основная средняя часть желудка

- Привратниковая или пилорическая часть находится у входа в двенадцатиперстную кишку, где расположен сфинктер, регулирующий поступление пищевого комка в двенадцатиперстную кишку - пилорус

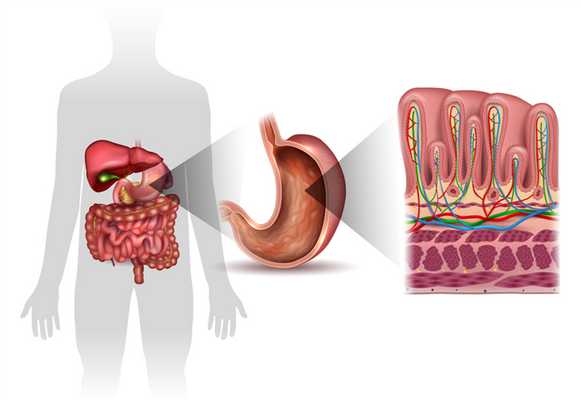

Стенка желудка состоит из четырех слоев:

- слизистой оболочки

- подслизистого слоя

- мышечного слоя

- наружной серозной оболочки

Слизистая оболочка желудка

Слизистая оболочка желудка представляет собой слой, сверху которого находятся цилиндрические эпителиальные клетки, под которыми расположена рыхлая соединительная ткань и далее тонкий слой гладких мышц. В рыхлой соединительной ткани слизистой оболочки находятся железы желудка.

Различают три вида клеток, образующих эти железы. Одни из них называются главными. Эти железы продуцируют пепсиногены и химозин. Следующий вид клеток называется париетальными или обкладочными клетками. В них производится синтез соляной кислоты и гастромукопротеина. Третий вид клеток - это добавочные клетки или мукоциты. Они производят мукоидный секрет. В области привратника (пилоруса) находятся гормонально-активные клетки. Эти клетки синтезируют гастрин.

В слизистой оболочке желудка находится также огромное количество других продуцирующих биологически активных веществ. Роль некоторых из них до сих пор остается не до конца изученной. Очень важной функцией железистых клеток желудка является формирование защитного слизистого барьера. Необходим непрерывный синтез желудочной слизи, который производится слизеобразующими клетками.

Стимулируют эту функцию активирующее воздействие вегетативной нервной системы, инсулин, серотонин, простагландины. Усиливается выделение слизи под механическим воздействием раздражающих слизистую желудка частей пищевого комка. Снижают слизеобразующую функцию некоторые медикаментозные средства: аспирин (ацетилсалициловая кислота), нестероидные противовоспалительные препараты и др.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у специалиста.

Пищеварительная система

, oesophagus. Трубка длиной 23- 26 см. Начинается ниже перстневидного хряща на уровне С6, заканчивается на уровне Т10 - 11, переходит в кардиальную часть желудка. Рис. А, Рис. Б.

Шейная часть

Грудная часть

, pars thoracica. Расположена между Т 1 и пищеводным отверстием диафрагмы (примерно на уровне Т 11). Рис. А.

Брюшная часть

Адвентициальная оболочка

, tunica adventitia. Рыхлая соединительнотканная пластинка, связывающая пищевод с окружающими органами. Обеспечивает его подвижность. Рис. В.

Мышечная оболочка

, tunica muscularis. Состоит из двух слоев: наружного - продольного и внутреннего - циркулярного. В верхней трети пищевода она представлена поперечнополосатыми мышечными волокнами, а в нижней - гладкомышечной тканью. Рис. В.

Перстне-пищеводное сухожилие

, tendo cricoesophageus. Сухожильное прикрепление продольной мускулатуры пищевода к задней поверхности пластинки перстневидного хряща. Рис. Б.

Бронхопищеводная мышца

, m. bronchoesophageus. Пучки гладкой мышечной ткани между левым главным бронхом и пищеводом. Рис. Б.

Плевропищеводная мышца

Подслизистая основа

, tela submucosa. Подвижный слой соединительной ткани, богатый коллагеновыми волокнами между мышечной и слизистой оболочками. Содержит сосуды, нервы и железы. Рис. В.

Слизистая оболочка

, tunica mucosa. Состоит из многослойного плоского неороговевающего эпителия, собственной и мышечной пластинок слизистой оболочки. Рис. В.

Мышечная пластинка слизистой оболочки

, lamina muscularis mucosae. Четко очерченный слой гладких мышц на границе с подслизистой основой. Рис. В.

Железы пищевода

, gll. oesophageae. Слизистого типа железы, рассеянные на всем протяжении подслизистой основы. Рис. В.

Пищевод

Пищевод (лат. - oesophagus, эзофагус) является структурным элементом ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).

Строение и функции

Пищевод соединяет глотку с желудком. В начальном отделе ЖКТ, в ротовой полости, пища измельчается, увлажняется слюной, и частично переваривается. В желудке осуществляется ее дальнейшее переваривание. А эзофагус служит для механического продвижения пищи.

Орган представляет собой полую эластичную трубку. Эта трубка состоит из трех оболочек:

- Внутренняя. Слизистая оболочка с подслизистым слоем. Служит для увлажнения и плавного продвижения пищеводного комка.

- Средняя. Мышечная оболочка, в свою очередь, представлена двумя слоями - наружным продольным, и внутренним круговым или циркулярным. Сокращение гладких циркулярных мышц приводит к сужению пищеводного просвета, а сокращение продольных мышц - наоборот, к его расширению. Содружественная работа гладких и поперечных мышц обеспечивает перистальтику, волнообразные сокращения пищевода для продвижения пищи. Кроме того, в пищеводе имеются два сфинктера, мышечные клапаны верхний, глоточный, и нижний кардиальный. Оба сфинктера, смыкаясь, изолируют пищевод от глотки и желудка.

- Наружная. Адвентициальная оболочка. Представлена рыхлой соединительной тканью, и снаружи покрывает шейный и грудной отделы пищевода. Брюшной отдел покрыт брюшиной.

Пищевод берет начало в шее на уровне VI-VII позвонков, простирается через грудную полость, и через отверстие в диафрагме входит в брюшную полость. В этой связи выделяют 3 отдела пищевода:

- Шейный. От VI-VII шейного до II грудного позвонка. Длина 5-8 см.

- Грудной. Основной отдел длиной 15-18 см, простирается до входа в диафрагму.

- Брюшной. От диафрагмального отверстия до входа в желудок. Длина 1-3 см.

А всего длина пищевода у взрослого человека составляет 25-30 см. Диаметр внутреннего просвета - 2-2,5 см, но может расширяться до 4-4,5 см. В пищеводе имеются три анатомических сужения. Их локализация:

- Переход глотки в пищевод.

- Уровень V грудного позвонка, соответствующий раздвоению или бифуркация трахеи на два бронха.

- Прохождение пищевода через диафрагму.

Частичная или полная непроходимость пищевода для пищи, как правило, формируется в области этих сужений.

Заболевания и симптомы

В клинической практике чаще всего приходится сталкиваться с воспалениями слизистой оболочки пищевода, эзофагитом. К эзофагиту предрасполагает раздражение слизистой оболочки грубой, острой, горячей пищей, алкоголем.

Иногда эзофагит обусловлен обменными расстройствами, авитаминозами, аллергическими реакциями, бактериальной и вирусной инфекцией. Зачатую в основе эзофагита лежит рефлюкс, заброс желудочного содержимого в пищевод. Давление внутри желудка выше, чем внутри пищевода. В норме кардиальный сфинкер сомкнут, и это препятствует рефлюксу.

При заболеваниях желудка, других отделов ЖКТ, неврологических расстройствах из-за несостоятельности кардиального сфинктера желудочное содержимое забрасывается в нижнюю часть пищевода. Кислое содержимое желудка разъедает пищеводную слизистую. Здесь формируется воспаление, а затем появляются язвы пищевода.

Рефлюкс-эзофагит настолько типичен для патологии ЖКТ, что его выделили в самостоятельное заболевание. Рефлюкс-эзофагит и пищеводные язвы нередко сочетаются с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, когда часть желудка вместе с брюшным отделом пищевода через диафрагмальное отверстие смещается из брюшной полости в грудную. На фоне хронического воспаления формируются пищеводные полипы. Со временем эти доброкачественные опухоли могут трансформироваться в рак пищевода.

Иногда врачам-хирургам приходится сталкиваться с синдромом Маллори-Вейса. Этот синдром характеризуется наличием линейных разрывов слизистых нижних отделов пищевода и кардиального отдела желудка при общем тяжелом состоянии пациента. Причины: хронические эзофагиты, гастриты, систематический прием некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем.

Еще одна частая патология - дискинезия пищевода, характеризующаяся спазмом или параличом сфинктеров, нарушением моторики, двигательной активности, пищевода. Дискинезия, как правило, связана с функциональными расстройствами вегетативной нервной системы при неврозах. Но могут быть и более серьезные причины - мозговые инсульты, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, когда нарушается мозговая регуляция пищеводной моторики.

Типичные симптомы заболеваний пищевода:

- дисфагия (нарушения глотания);

- жжение, болезненность за грудиной по ходу пищевода, усиливающееся во время еды;

- рвота съеденной пищей;

- регургитация - в отличие от рвоты пассивный процесс, по сути, срыгивание;

- боль в глотке при глотании из-за раздражения кислым содержимым.

В редких случаях отмечаются инородные тела пищевода вследствие случайного заглатывания посторонних предметов. При этом существует опасность перфорации, разрыва пищеводной стенки. Еще одна опасность по неосторожности - химический ожог пищевода кислотами и щелочами. По мере заживления ожог осложняется рубцовым сужением, стенозом пищевода с его частичной непроходимостью.

Диагностика

Самый простой метод диагностики - рентгенография пищевода с контрастированием бариевой взвесью. Пациент глотает взвесь бария сульфата, а врач на рентгенаппарате оценивает, как она продвигается.

Более надежный метод - ФГДС (фиброгастродуоденоскопия). С помощью эндоскопической аппаратуры врач оценивает состояние слизистых оболочек пищевода, желудка, и 12-перстной кишки.

Современные методы исследования пищевода - эзофагоманометрия и импеданс рН-метрия. При этих исследованиях используют зонды, снабженные датчиками и измерительными приспособлениями. После введения этих зондов в пищеводный просвет определяется сократительная способность мускулатуры пищевода, внутрипищеводное давление, кислотность (рН) внутрипищеводной среды. Данные методы используют для диагностики дискинезии, гастроэзофагального рефлюкса.

Строение желудка: особенности, защитные механизмы

В строении стенки желудка человека можно выделить четыре основных слоя. Внутренняя часть - слизистая оболочка, которая покрыта однослойным цилиндрическим эпителием. Ниже расположена подслизистая основа, а после - мышечный слой, в строении которого можно выделить несколько подслоев гладкой мускулатуры. Особенность этих мышц заключается в том, что их сокращение не контролируется человеком, все движения происходят неосознанно, так как это «юрисдикция» вегетативной нервной системы. И внешняя оболочка стенки желудка - серозная оболочка. Между подслизистой основой и мышечным слоем располагается подслизистое сплетение, которое регулирует секреторную функцию эпителиальных клеток.

Особенности строения слизистой оболочки желудка

- обкладочные клетки, их главная задача - выработка соляной кислоты;

- главные клетки вырабатывают ферменты - пепсин и пепсиноген;

- добавочные - секретируют защитную слизь, которая защищает стенки желудка от соляной кислоты.

Желудочный сок и пищеварение

Вся поверхность желудка имеет ямочную структуру. Как раз это обеспечивает минимальный контакт его стенок с соляной кислотой. Поэтому кислотность на поверхности эпителия близка к нейтральной. Клетки, которые вырабатывают соляную кислоту, расположены в поверхностном слое стенок желудка, поэтому путь, который она проходит, довольно короткий. И как раз быстрый характер выработки пищеварительных соков обеспечивает защиту желудка от повреждений. Под действием соляной кислоты в желудке перевариваются белки, жиры, например, молока. Однако в пищеварительном комке продолжают действовать ферменты слюны, переваривающие углеводы и сахара. Выработка желудочного сока, так же как и слюны, происходит рефлекторно. Стимулом для выработки пищеварительного сока становится не только непосредственный прием пищи, но и вид, запах пищи.

Моторика и переваривание пищи в желудке

В желудке постоянно происходят перестальтические сокращения, даже натощак в среднем они продолжаются 15-20 секунд. Во время приема пищи передний отдел желудка расширяется, и этот процесс в медицине называется аккомодацией. Он и обеспечивает возможность вместить в желудок весь объем пищи. Как только пища проникла в желудок, за счет перистальтики происходит смешивание пищевого комка (химуса) с соляной кислотой. Эвакуация пищи из желудка осуществляется за счет градиента давления. Но скорость ее зависит от консистенции пищи, например, жидкая эвакуируется буквально сразу, а вот плотная может оставаться в желудке 4-6 часов, но белковая пища гораздо быстрее покидают желудок в сравнении с жирной. Моторно-эвакуаторную функцию верхних отделов ЖКТ и желудка в частности осуществляет симпатическая и парасимпатическая нервная система.

Текст: Юлия Лапушкина.

Врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию, ГВ, детскому, женскому и мужскому здоровью, профилактике болезней, здоровому образу жизни и активному долголетию.

Читайте также:

- Аллергены в офтальмологии. Виды аллергенов поражающие глаза

- Врожденные пороки развития поджелудочной железы

- Допа-чувствительная дистония (наследственная прогрессирующая дистония с заметными суточными колебаниями, болезнь Сегава)

- Эффективность и осложнения фототерапии у новорожденных детей

- Синдром Эскамильи-Лиссера (Escamilla-Lisser)