Диагностика рака легкого. Рентгенография при раке легкого

Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 21.01.2026

Рак легкого - это злокачественная опухоль, источником которой являются клетки бронхиального и альвеолярного эпителия. Это опасное заболевание характеризуется неконтролируемым ростом клеток в тканях лёгкого, склонностью к метастазированию. При отсутствии лечения опухолевый процесс может распространиться за пределы легкого в близлежащие или отдаленные органы. В зависимости от характеристик опухолеобразующих клеток, основными типами рака легких являются мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) и немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ).

По данным ВОЗ эта болезнь занимает одну из лидирующих позиций неинфекционных заболеваний, ставших причиной смерти до 70 лет.

Классификация

По месту первичного очага классифицируют виды опухоли легкого.

Центральный рак локализирован в проксимальных (центральных) отделах бронхиального дерева. Первые признаки рака легких (симптомы), которые должны насторожить, в этом случае выражены ярко:

- сухой продолжительный кашель, не поддающийся лечению.

- начинается кровохарканье с присоединением мокроты.

- закупорка просвета бронха опухолевыми массами приводит к одышке даже в состоянии покоя. В некоторых случаях возможно повышение температуры.

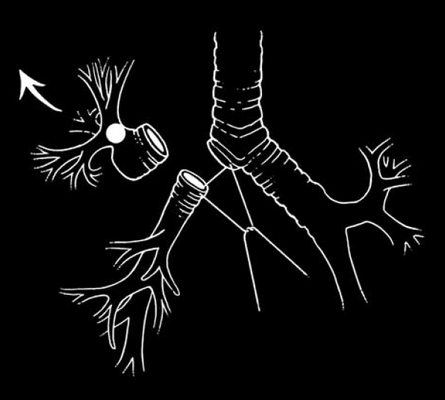

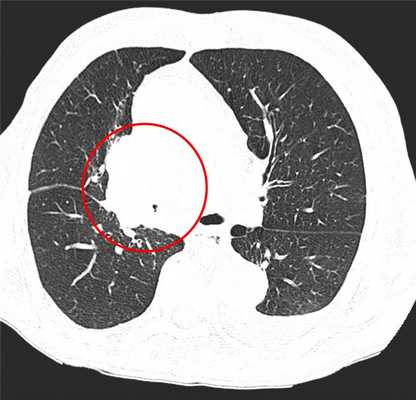

Фото 1 — Центральный рак правого нижнедолевого бронха (1) с обтурацией и метастазами (2) в бифуркационные лимфатические узлы

Периферический рак постепенно сформировывается в боковых отделах легких, медленно прорастая и ничем себя не обнаруживая. Данная опухоль легкого симптомы долгое время может не давать, они появляются при значительном местном распространении, вовлечении соседних органов и структур, прорастания бронхов. Диагностика рака легких этого типа локализации чаще всего возможна при профилактическом обследовании (рентгенографии или компьютерной томографии).

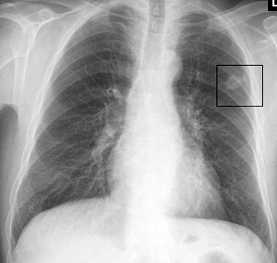

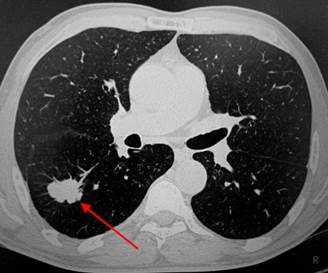

Фото 2 — Периферический рак (1) верхней доли правого легкого

Причины

Причиной рака легких, в подавляющем большинстве случаев (до 85%), становится долгосрочное табакокурение. В 10-15-процентной вероятностью заболевание проявляется у людей, которые не имеют этой вредной привычки. В этом случае можно отметить сочетание генетических факторов и воздействие радона, асбеста, вторичного табачного дыма или других форм загрязнения воздуха.

Диагностика

Онкология легких обычно выявляется при рентгенографическом исследовании грудной клетки и компьютерно-томографическом сканировании (КТ). Диагноз подтверждается биопсией, которая обычно выполняется при трахеобронхоскопии или под КТ контролем.

Профилактика

Профилактикой рака легкого является снижение влияния факторов риска:

- отказ от курения, в том числе и «пассивного» (вдыхание табачного дыма от находящегося рядом курящего человека),

- применение средств индивидуальной защиты (маски, респираторы) при работе с вредными материалами.

Лечение

Лечение онкологии легких и отдаленные результаты зависят от типа рака, степени распространения (стадии), а также общего состояния здоровья человека. При немелкоклеточном раке легкого применяют:

- хирургический

- химиотерапевтический

- лучевой методы лечения

Для мелкоклеточного рака легкого характерна лучшая чувствительность к медикаментозной и лучевой терапии.

Хирургический метод лечения рака легкого

— основной радикальный способ при 1-3 стадии болезни. Операции, выполняемые при данном заболевании классифицируются:

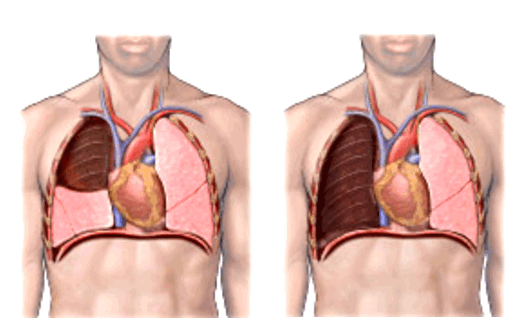

- по объему резекции (лобэктомии (удаление доли легкого), билобэктомии (удаление двух долей легкого), пневмонэктомии (удаление целого легкого)),

Фото 3 — Лобэктомия

Фото 4 — Пневмонэктомия

- по объему удаления лимфатических узлов грудной полости (стандартные, расширенные, сверхрасширенные),

- по наличию резекции соседних органов и структур (комбинированные операции проводятся при прорастании опухоли в перикард, трахею, верхнюю полую вену, пищевод, аорту, предсердие, грудную стенку, позвоночник). Помимо оперативного лечения возможно применение комплексного подхода, включающего лучевую и химиотерпию.

При лечении местнораспространенного злокачественного образования с переходом на главный бронх и лёгочную артерию, в тех случаях, где раньше единственным вариантом оперативного лечения являлась пневмонэктомия, сейчас возможно выполнение органосохранных операций. В этом случае иссекается пораженный участок главного бронха с последующим восстановлением непрерывности (бронхопластические и ангиопластические лобэктомии)

Фото 5 — Схема верхней бронхопластической лобэктомии

Лучевая терапия рака лёгкого

На сегодняшний день активное внедрение получают такие современные методы радиотерапии, как IMRT (радиационная терапия с возможностью изменения дозы излучения), 3Д конформная лучевая терапия (трехмерное компьютерное планирование избирательного облучения) стереотаксическая (точно сфокусированная) лучевая терапия. В проведении этих манипуляций, помимо онкологов, участвуют медицинские физики, врачи-радиологи, физики-дозиметристы и др. специалисты.

- пациентам с резектабельной опухолью лёгкого, которым оперативное лечение выполнить невозможно ввиду противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы или по другим причинам;

- как альтернатива хирургическому вмешательству;

- для снижения риска рецидива при поражении лимфаузлов средостения, положительном крае резекции по данным гистологического исследования.

Химиотерапия

Планирование курса лечения немелкоклеточного рака лёгкого включает в себя использование фармакологических средств. Применяется в целях профилактики: адъювантная (вспомогательная), послеоперационная химиотерапия при 2-3 стадии заболевания и в терапевтическом курсе.

В зависимости от гистологического типа опухоли, стадии заболевания и предполагаемой чувствительности к воздействию, разработаны различные схемы применения химиопрепаратов.

Таргетная терапия (англ. target - мишень, цель)

Отдельный вид фармакологического лечения, заключающийся в назначении препаратов-ингибиторов, действующих только на опухолевые клетки, в которых выделены различные нарушения, задерживающих или даже блокирующих дальнейший рост.

- ингибиторы тирозинкиназы (гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб) используются в лечении больных, в опухолевой ткани которых выявлены мутации в гене EGFR.

- При отрицательном статусе EGFR-мутации — ингибиторы ALK (кризотиниб, алектиниб).

Существуют таргетные препараты, для назначения которых не требуется выявление каких-либо нарушений в опухолевых клетках. К ним относятся бевацизумаб (ингибитор VEGF), ниволюмаб и пембролизумаб (анти PDL1 антитела).

Прогноз жизни

Прогноз онкологии легких при НМРЛ включает симптоматику, размер опухоли (> 3 см), неплоскоклеточный гистологический вариант, степень распространения (стадию), метастазирование в лимфаузлы и сосудистую инвазию. Неоперабельность заболевания, выраженная клиника и потеря веса более, чем на 10% — дают более низкие результаты. Прогностические факторы при мелкоклеточном раке легкого включают в себя статус состояния, пол, стадию заболевания и вовлеченность центральной нервной системы или печени во время диагностики.

Для немелкоклеточного рака легкого прогноз жизни, при полной хирургической резекции стадии IA (ранняя стадия заболевания) — 70% пятилетняя выживаемость.

Рак легкого: главное, что нужно знать

Несмотря на широкую осведомленность населения о ключевых факторах риска развития рака легкого, распространенность данной патологии продолжает неуклонно расти.

Злокачественные опухоли легочной системы на протяжении многих лет остаются одной из ведущих причин смерти от онкологических заболеваний. Ежегодная смертность от рака легкого превышает совокупный показатель летальности от неопластических образований простаты, толстой кишки и молочных желез [3-пункт 1.4]. Нередко опухоль развивается бессимптомно и становится “случайной находкой” при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки. Поэтому так важно своевременно и в полном объеме проводить скрининговые обследования легких среди населения.

Определение и классификация

Понятие рак легкого включает в себя группу заболеваний злокачественного характера, возникающих в бронхах различного диаметра и анатомических структурах легочной ткани (альвеолы). Классификацию патологии проводят по стандартной системе TNM и гистологическому типу (немелкоклеточный, мелкоклеточный, плоскоклеточный и др.). Важное значение имеют клинико-анатомические формы рака легкого:

- центральный (локализуется в крупных или средних бронхах, растет в просвет органа или вдоль его стенки);

- периферический (образуется из ткани мелких бронхов или альвеол, бывает в виде узла, пневмониеподобный вариант или рак верхушки с синдромом Панкоста).

Иногда встречается синхронный злокачественный процесс в обоих легких [3-пункт 1.2].

Этиология и патогенез

Многочисленные исследования доказывают ведущую роль активного и пассивного курения в развитии злокачественных процессов легочной системы. Именно курильщики, среди которых больше представителей сильного пола, чаще страдают данной патологией: рак легкого является лидером в структуре онкозаболеваемости среди мужского населения планеты.

Во время курения сигареты, человек не только вдыхает дым, содержащий массу канцерогенных веществ, но и обжигает нежную слизистую верхних дыхательных путей, что приводит к гибели реснитчатого эпителия и атрофическим изменениям воздухоносного тракта, и в большинстве случаев данные нарушения практически необратимы. Курильщики чаще болеют респираторными заболеваниями и туберкулезом, что способствует зарождению злокачественных новообразований в структурах бронхиального дерева и легочной ткани. Помимо курения, достоверное влияние на вероятность развития рака легкого оказывает воздействие химических соединений (асбест, бензопирен, никель и его соединения, продукты сгорания угля и т.д.), связанное с определенными видами профессиональной деятельности. Нередко злокачественные опухоли респираторной системы диагностируют у людей, которые в прошлом проходили курс облучения анатомически рядом расположенных органов (молочная или щитовидная железа, пищевод и другие). Любое иное воздействие радиации также считается фактором риска для появления данной патологии.

В некоторых случаях развитию болезни может способствовать наследственный фактор. В ходе ряда исследований были найдены определенные «поломки» ДНК, которые чаще встречались у больных раком легкого, чем у здоровых лиц [4, 3-пункт 1.3].

Клиническая картина

Симптоматика при раке легкого отличается высокой вариабельностью. Она зависит от локализации новообразования, его гистологических особенностей и характера роста (экзофитный, эндофитный или смешанный). Периферический рак легкого, как правило, длительно протекает бессимптомно, пока опухоль не достигнет большого размера. Образования, расположенные в крупнокалиберных бронхах, растущие в просвет органа, рано «заявляют» о себе, становясь преградой для потока воздуха.

Ранними симптомами, связанными с наличием самой опухоли, являются:

- кашель различного характера и интенсивности

- наличие крови в мокроте;

- одышка;

- боль в грудной клетке;

- проявления общей интоксикации организма.

При наличии метастатических очагов в регионарных лимфоузлах и/или прорастании опухоли в нервно-сосудистые пучки, пациента могут беспокоить следующие жалобы:

- осиплость голоса;

- отечность лица;

- синдром Бернара-Горнера (миоз, птоз, энофтальм);

- лихорадка;

- ломота и боль в костях и мышцах;

- синдром Мари-Бамбергера (припухлость и болезненность в суставах; утолщение и склероз трубчатых костей рук и ног, пальцы в виде «барабанных палочек»).

У ряда пациентов наблюдаются гормональные и обменные нарушения в организме. Нередко появляются признаки дерматоза или тромбофлебита.

Отдаленные очаги болезни проявляются соответствующей клинической картиной. Например, при метастатическом поражении головного мозга пациент может испытывать головные боли, головокружения, тошноту и типичные неврологические симптомы [2-стр.4, 3-пункт 2].

Диагностика

Главным исследованием в первичной диагностике рака легкого считается рентгенологический метод. В настоящее время предпочтение отдается мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки с контрастированием. Флюорография не всегда позволяет увидеть небольшие образования (менее 10 мм), поэтому не может считаться оптимальным скрининговым диагностическим методом.

В стандарт обследования пациента обязательно входит тщательный физикальный осмотр (перкуссия, пальпация и аускультация легких, оценка состояния регионарных зон лимфатического оттока, общий статус больного). Врач собирает подробный анамнез, чтобы выявить факторы риска в каждом конкретном случае. Проводится комплексная лабораторная диагностика.

Для верификации диагноза обычно назначается фибробронхоскопия (ФБС) с биопсией. При периферических образованиях может быть проведена диагностическая торакотомия со взятием материала непосредственно из патологического очага. Иногда диагноз подтверждается только после удаления опухоли и ее гистологического изучения. В последние годы все чаще применяется флюоресцентная эндоскопия, позволяющая выявить микроскопические очаги болезни.

Все измененные лимфоузлы подлежат обязательной пункционной биопсии. При наличии плеврита, производится забор жидкости из плевральной полости для определения в ней наличия атипичных клеток. Для исключения метастазов назначаются дополнительные диагностические мероприятия (УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, МРТ головного мозга с контрастированием и др.). Наиболее информативным исследованием считается ПЭТ-КТ.

Для первичной диагностики и последующего мониторинга широко используется анализ крови на онкомаркеры (РЭА, CYFRA 21-1, HCE, SCC, СА-125). У ряда пациентов выявляются наследственные мутации гена EGFR (участки 19 и 21) и транслокации ROS1, ALK. Генетическое тестирование позволяет подобрать оптимальный таргетный препарат для лекарственной терапии рака легкого [1, 3-пункт 2].

Лечение

Каждый пациент с диагнозом рак легкого обсуждается на врачебном консилиуме. С учетом всех имеющихся данных (возраст и соматическое состояние больного, распространенность процесса, гистотип опухоли), подбирается наиболее эффективный вариант лечения. Радикальным методом борьбы с болезнью является операция. К сожалению, полностью удалить злокачественное новообразование получается лишь у 10-20% пациентов.

В большинстве случаев в терапии рака легкого применяется комплексный подход, который включает в себя несколько видов лечения (химиотерапия, таргетные препараты, иммунотерапия, облучение, хирургическое вмешательство), каждый из которых может использоваться самостоятельно. Тактика во многом определяется морфологическим вариантом опухоли (мелкоклеточный или немелкоклеточный).

В запущенных случаях или у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией назначается симптоматическая терапия. Последняя включает в себя адекватное обезболивание по стандарту ВОЗ, восстановление нормальных показателей крови (гемоглобин и другие), борьбу с наиболее значимыми проявлениями болезни [2, 3-пункт 3].

Профилактика рака легкого

Значительно уменьшить риск развития злокачественной опухоли в бронхолегочной системе позволяет отказ от курения. Также необходимо избегать пассивного вдыхания сигаретного дыма и длительного контакта с канцерогенными летучими веществами, например, бензопиреном. Людям, у которых кровные родственники страдали раком легкого, следует пройти тестирование на присутствие генетических поломок. В целях профилактики патологии рекомендуется укреплять иммунную систему, вести здоровый образ жизни и потреблять больше свежих овощей и фруктов (морковь, грейпфрут, брокколи и т.д.). Ежегодно следует проходить контрольное рентгенологическое обследование органов грудной клетки [4].

Источники

- Усачев В.С., Смоленов Е.И., Рагулин Ю.А. Морфологическая и молекулярно-генетическая диагностика рака легкого: методики и проблемы // Исследования и практика в медицине. 2020. Т. 7 (3). С. 51-62.

- Трахтенберг А.Х., Колбанов К.И. Рак легкого // Пульмонология и аллергология. 2008. №4. C. 3-8.

- Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации: Рак легкого. 2018.

- Мукерия А.Ф., Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака легкого // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2010. Т. 21 (3). C. 3-11.

Автор: Эмилия Киселева, врач-онколог, г. Барнаул

Редактор: Ирина Буянова

Рентгенодиагностика рака легкого

Рак легкого (бронхогенная карцинома) стал одним из самых грозных заболеваний человека в последние годы. По своей частоте в промышленно развитых странах он уступает только злокачественным заболеваниям желудка.

Рак легкого (бронхогенная карцинома) стал одним из самых грозных заболеваний человека в последние годы. По своей частоте в промышленно развитых странах он уступает только злокачественным заболеваниям желудка. Удельный вес рака легкого среди онкологических заболеваний в России составляет около 15,0%. При этом у мужчин это самая распространенная локализация рака. В 35 индустриальных странах мира бронхогенная карцинома является главной причиной смерти среди онкологических больных.

Наиболее часто рак легкого выявляется на седьмой декаде жизни, при этом мужчины страдают в пять раз чаще.

В соответствии с общепринятой в России клинико-анатомической классификацией рака легкого различают следующие формы рака.

- Центральный: а) эндобронхиальный; б) перибронхиальный узловой; в) разветвленный.

- Периферический: а) круглая тень; б) пневмониеподобный; в) верхушки легкого (Панкоста).

- Атипичные формы: а) медиастинальная; б) милиарный карциноматоз.

В 1981 году была опубликована Международная гистологическая классификация опухолей легкого. Выделяют плоскоклеточный, мелкоклеточный рак, аденокарциному, крупноклеточный, железисто-плоскоклеточный рак, карциноидную опухоль, рак бронхиальных желез и прочие формы.

Наиболее часто встречается плоскоклеточный рак — по результатам различных исследований до 50 — 75%, при этом с возрастом его доля возрастает до 78%. Мужчины болеют плоскоклеточным раком почти в девять раз чаще женщин.

Как и другие виды опухолей, рак легкого все чаще стал выявляться в молодом возрасте. Это происходит прежде всего за счет увеличения доли аденокарциномы.

Среди основных лучевых методов исследования для выявления рака легких используются флюорография, рентгенография органов грудной клетки, рентгеновская компьютерная томография и реже магнитно-резонансная томография. Дополнительно могут применяться рентгеноскопия, бронхография, ангиография, диагностический пневмоторакс.

Широкомасштабное распространение в России получила флюорография органов грудной клетки. Эта методика была оптимальной в период повсеместного внедрения массовой диспансеризации населения страны. Однако необходимо признать главный ее недостаток: невысокий уровень чувствительности и точности. Опыт показывает, что доля ложноположительных и ложноотрицательных заключений достигает 30%. Кроме того, неоправданно высока лучевая нагрузка на пациентов и медицинский персонал. Поглощенная доза при флюорографии составляет более 0,25 мЗв.

Лучшей разрешающей способностью и меньшей лучевой нагрузкой (0,05 мЗв) обладает рентгенография органов грудной клетки. В клиниках стран Западной Европы и Северной Америки происходит агрессивное внедрение цифровых технологий и беспленочного производства. Дигитальная рентгенография еще более снижает лучевую нагрузку на больного. Однако целесообразность ее использования в пульмонологии до сих пор остается спорной. Доводы сторонников аналоговых изображений имеют свою сильную сторону — разрешающая способность последних в исследовании легочного рисунка выше.

Цифровые технологии постоянно развиваются. Появление плоскопанельных детекторов (flat panel detector) обещает произвести революцию в рентгенографии. С одной стороны, их разрешающая способность выше привычных аналоговых изображений, с другой — предполагается уменьшение лучевой нагрузки до 75%. Поэтому дигитальная рентгенография должна стать скрининговым исследованием органов грудной клетки в ближайшие десятилетия.

У 60% больных рак легкого имеет центральную локализацию. Известно, что он развивается из эпителия сегментарных бронхов. Затем опухоль растет проксимально, вплоть до главного бронха. Чаще, поражаются III и VI сегменты правого легкого.

Семиотические признаки центрального рака легкого при рентгенографии включают:

- наличие опухолевых масс в области корня легкого;

- гиповентиляция одного или нескольких сегментов легкого;

- признаки клапанной эмфиземы одного или нескольких сегментов легкого;

- ателектаз одного или нескольких сегментов легкого.

Рентгеновская диагностика периферического рака легкого нередко сложна вследствие схожести его семиотических признаков с другими заболеваниями. Проблема заключается не в выявлении образования, а в интерпретации полученных данных. Типичным является одиночное поражение верхней доли легкого. Структура чаще гомогенна, но на самом деле некроз возникает довольно часто. Однако длительное время дренирование бронхом остается нераспознанным. Время удвоения опухоли зависит от гистологической структуры опухоли. Так, при плоскоклеточном раке оно составляет в среднем 140 дней.

Верхушечный рак сопровождается синдромом Панкоста. Для него характерно наличие округлого образования области верхушки легкого, плевральных изменений, деструкции верхних ребер и соответствующих позвонков. Говорить о раке Панкоста можно лишь в случае, когда он имеет истинное бронхогенное происхождение.

Нередким осложнением периферического рака легких является распад опухолевого узла. При псевдокавернозной форме рака наряду с уже перечисленными семиотическими признаками выявляются дополнительные особенности, помогающие отличить его от абсцесса. Полость распада может занимать значительную часть опухолевых масс. При этом полость имеет неровный, фестончатый характер. Клинически отсутствуют признаки абсцесса легкого.

К сожалению, как и в большинстве случаев, рентгенография не позволяет определить гистологическую природу заболевания. Однако существуют некоторые закономерности, которые следует учитывать при анализе изображений. Так, аденокарцинома чаще имеет периферическую локализацию в верхних долях легких и является солитарной. Структура, как правило, неоднородная, дольковая. Контуры неровные, фестончатые.

Плоскоклеточный рак характеризуется в первую очередь локальным утолщением бронхиальных стенок, прикорневым расположением и, следовательно, возникновением ателектазов. Плоскоклеточная карцинома склонна к внутреннему распаду.

Мелкоклеточный рак также чаще бывает центральным. Первичная опухоль рентгенографически выявляется крайне редко. В то же время характерна медиастенальная лимфоаденопатия.

Крупноклеточная карцинома может иметь любую локализацию. При этом у 70% больных опухолевые массы при первичном выявлении уже превышают 4 см в диаметре.

Карциноидная опухоль является нечастой и первично злокачественной. У 80% пациентов она растет эндобронхиально и солитарно на долевом, сегментарном или субсегментарном уровне. В трети случаев дополнительно визуализируются аномалии развития бронхиального дерева.

Рак бронхиальных желез в 85-90% случаев имеет центральную локализацию. При этом он происходит из трахеи или главных бронхов и приводит к их сужению.

Вторым обязательным этапом обследования больных с подозрением на рак легкого должна быть рентгеновская компьютерная томография (РКТ). Сегодня компьютерная томография прочно и бесспорно заняла свое место среди рутинных обследований таких больных во многих клиниках России. Это объясняется высокой чувствительностью методики. Несмотря на невозможность гистологической верификации опухоли, специфичность РКТ также выше, чем у рентгенографии, и достигает 70%.

Стандартный протокол КТ-исследования включает последовательное сканирование с толщиной среза и шагом подачи стола 10 мм. При необходимости пространственное разрешение может быть улучшено использованием «срезов» толщиной 2 мм в конкретной зоне интереса. Так, это требуется для подтверждения наличия кальцинатов. Сканы толщиной в 5 мм оптимальны в исследовании корней легких для определения лимфоаденопатии и изучения узла центрального рака легкого.

Исследование может проводиться в режимах как шаговой, так и спиральной РКТ. Преимуществами второй методики в исследовании легких являются:

- возможность исследования всей зоны интереса при одно-двукратных задержках дыхания;

- исключение фактора различной глубины вдоха при исследовании, что повышает чувствительность метода.

Внутривенное контрастирование йодсодержащими препаратами (омнипак, ультравист) при проведении шаговой томографии используется не часто. Накопление контрастного вещества в ткани опухоли, как правило, не дает дополнительной диагностически значимой информации.

Иначе дело обстоит при спиральной РКТ. Принципиально новая возможность болюсного контрастирования позволяет проводить исследование на 25-30 секундах введения препарата. При этом в кубитальную вену вводится 50-60 мл препарата со скоростью 2 мл/с. Значительно улучшается идентификация сосудистых структур, их топографо-анатомическое взаимоотношение с неопластическими массами. Тем самым определяется вовлеченность в процесс сосудов корня легкого и средостения.

Анализ томограмм производится в двух режимах: средостенном и легочном. В первом случае детально изучаются мягкотканые структуры при ширине окна от 0 до 1000 HU и центре окна 50 HU. Во втором — предметом исследования является воздушная легочная ткань с шириной окна от 1500 до 500 HU и центре окна — 650 HU. В норме денситометрические показатели легочной ткани составляют около 760 HU. При этом в нижних отделах они несколько выше (на 80 — 100 HU), что объясняется гравитационным влиянием на размещение крови в сосудистом русле.

Наиболее радикальным способом лечения рака легкого остается хирургический. Компьютерная томография позволяет уточнить риск и оправданность оперативного вмешательства, оценить возможность осложнений, определить прогноз лечения больного.

При обследовании больного с раком легкого рентгеновская компьютерная томография преследует следующие задачи:

- уточнить наличие и солитарность образования, выявить возможные метастазы;

- изучить размеры, структуру, плотность (количественно в HU) и контуры опухоли;

- определить взаимоотношение неопластических масс с окружающими морфологическими структурами корня легкого и средостения;

- уточнить возможное происхождение опухоли;

- изучить изменения легочной ткани;

- выявить поражение лимфатических узлов средостения.

Обычно центральный рак характеризуется полиморфным строением, гомогенной структурой и плотностью от 40 до 70 HU. Очаги распада, как правило, появляются при значительных размерах опухоли.

Детальный анализ последовательных сканов помогает в определении локализации обструкции бронха.

С точки зрения резектабельности важным является взаимоотношение опухоли с окружающими морфологическими структурами. Велика вероятность вовлечения в неопластический процесс органов средостения, сосудов, плевры, грудной стенки. Хорошим естественным контрастным фоном является жировая клетчатка плотностью от 90 до 80 HU.

Менее информативна компьютерная томография при развитии ателектаза. Только у 20-25 % больных удается четко дифференцировать границы опухоли на фоне плотного ателектаза. Денситометрические показатели участков ателектаза варьируют от -10 до 40 HU.

Осложнением центрального рака легкого может быть выпотной плеврит, выраженность которого зависит от степени поражения плевры. Компьютерная томография выявляет минимальное, 10-15 мл, количество жидкости в полости плевры (рис. 3).

Рентгеновская компьютерная томография более чувствительна в выявлении инфильтративной формы рака, верхушечного рака, а также распада опухоли (рис. 5, 6, 7).

Рак легких: 1-4 стадия. Сколько живут при онкологии легких?

Рак легких - это серьезное тяжелое заболевание, которое несет угрозу для жизни человека. Прогноз патологии будет зависеть от ее стадии и индивидуальных особенностей организма человека. Чем раньше будет выявлен рак, тем больше шансов на благоприятный исход лечения и продления жизни. Наиболее опасной является 4-ая стадия рака с метастазами, когда заболевание распространилось на весь организм. В этом случае современная медицина может только несколько замедлить прогрессирование патологии и облегчить состояние пациента. В Москве лечение рака легких успешно выполняют в Юсуповской больнице. Специалисты используют в работе международные протоколы, которые доказали свою эффективность на практике.

Рак легких 1 стадия: сколько живут

Существует множество видов рака легких. Они отличаются по гистологической структуре (немелкоклеточный, мелкоклеточный, плоскоклеточный и железистый рак) и локализации. Заболевание может поражать различные доли, бронхи, легочную ткань. Выделяют также бронхиолоальвеолярный рак легкого. Прогноз патологии будет во многом зависеть от его вида и стадии развития. Наиболее неблагоприятным считается мелкоклеточный рак, который имеет агрессивное течение.

Рак легких на первой стадии лучше всего поддается лечению. Пятилетняя выживаемость пациентов после удаления опухоли составляет 50-60%. На первой стадии раковые клетки еще не поражают лимфатические узлы, и заболевание не распространяется в другие органы и системы.

Рак легких 1 стадии делят на 1a и 1b в зависимости от размера новообразования. При 1a опухоль имеет размер до 3-х см в диаметре, а при 1b - от 3 до 5 см. В обоих случаях лимфатический узлы не поражены.

К сожалению, заболевание на ранней стадии выявляется редко, поскольку оно не имеет выраженной клинической картины. Происходит незначительное ухудшение состояния, которое больной может воспринимать как обычное недомогание. В большинстве случаев рак легких 1 стадии выявляют случайно во время профилактических осмотров или при исследовании другой патологии.

Людям, в семье которых были отмечены случаи рака легких, следует регулярно (раз в год) выполнять профилактическое обследование с рентгенографией и анализами крови. Хоть наследственность и является одним из факторов риска онкологии, это не значит, что заболевание обязательно проявиться у кого-то из членов семьи. Тем не менее, необходимо быть начеку.

Рак легких 2 стадия: сколько живут

На второй стадии рака легких опухоль уже достигает 7 см в диаметре, происходит поражение региональных лимфатических узлов. Начинают проявляться характерные симптомы. У пациентов отмечают:

- Кашель с выделением мокроты;

- Тяжелое дыхание;

- Повышение температуры тела;

- Общее недомогание.

Для стадии 2a характерно увеличение новообразования до 5 см с распространением патологии на региональные узлы. Или опухоль достигает 5-7 см, при этом в лимфатических узлах раковые клетки не обнаруживаются.

На стадии 2b может происходить следующее:

- Опухоль имеет размер 5-7 см с поражением региональных лимфатических узлов;

- Опухоль больше 7 см, лимфатические узлы не поражены;

- Опухоль около 5-7 см и локализуется в центральном бронхе;

- Опухоль около 5-7 см и прорастает в диафрагму.

После лечения рака легких 2-ой степени пятилетняя выживаемость составляет 30-40%. Грамотно подобранная терапия позволит продлить жизнь еще на 5-7 лет. При мелкоклеточном раке доля выживаемости значительно меньше и составляет всего 20%.

Рак легких 3 стадия: сколько живут

Для третьей стадии характерно увеличение опухоли более 7 см с распространением раковых клеток на лимфоузлы и соседние органы. Могут наблюдаться метастазы в отдаленных участках организма.

Особенности течения рака третьей степени:

- 3a. Опухоль более 5-7 см. Она может прорастать в ближайшие ткани и органы. Раковые клетки поражают лимфатические узлы возле легкого. Опухоль может локализоваться в центральном бронхе или прорастать в диафрагму;

- 3b. Опухоль имеет размер более 7 см. Лимфатические узлы возле легкого поражены. Также раковые клетки могут проникать в контралатеральные лимфатические узлы. Новообразование может располагаться в центральном бронхе или врастать в диафрагму. Оно может проникать в ближайшие органы, нарушая их работу.

На этой стадии вылечить заболевание практически невозможно. Доля пятилетней выживаемости составляет 20%. Большинство врачебных мероприятий направлено на снижение проявлений симптоматики и улучшения состояния пациента.

Рак легких 4 стадия: сколько живут

Это самая поздняя стадия патологии. Она имеет неблагоприятный прогноз: только 5% пациентов проживают 5 лет.

На данной стадии хирургическое вмешательство не проводится. Альтернативным лечением выступает химиотерапия, лучевая терапия и радиохирургия. Данные виды лечения позволяют воздействовать на все очаги онкологии, которая уже распространилась по организму. Дополнительно пациенту назначают терапию для устранения выраженных клинических проявлений.

На 4-ой стадии опухоль имеет размер более 7 см. Раковые клетки поражают лимфатические узлы, соседнее легкое, ближайшие ткани. Отмечается наличие метастаз в печени, костях, надпочечниках, головном мозге.

У пациента значительно ухудшается состояние:

- Усиливаются боли в груди;

- Сильный кашель с кровью и мокротой;

- Лихорадка;

- Тяжелая интоксикация.

Лечение рака легких в Москве

В Юсуповской больнице города Москвы работает специальное отделение для лечения злокачественных патологий - Клиника онкологии. Здесь выполняют терапию рака легких любой степени. Опытные врачи применяют в работе современные достижения медицины, что позволяет продлить жизнь пациента и уменьшить проявления неприятных симптомов.

Хирургическое лечение рака легких выполняется на базе широкой сети клиник-партнеров. Дальнейшее лечение патологии происходит в стационаре Юсуповской больницы. Для пациента составляют наиболее оптимальный план терапии на основании современных международных протоколов лечения онкологических заболеваний. В курс лечения могут входить химиотерапия, лучевая терапия и иммунотерапия. А также дополнительное лечение для устранения болевого синдрома и других неприятных проявлений заболевания.

С пациентами работают лучшие онкологи Москвы, которые постоянно повышают уровень своей квалификации, обмениваясь опытом с зарубежными и отечественными коллегами, изучая современную медицинскую литературу, посещая профильные конференции. В стационаре уход за пациентами выполняют квалифицированные медицинские сестры, прошедшие специальное обучение для оказания помощи онкологическим больным.

КТ-диагностика рака легкого

Рак легкого — опухоль из эпителия бронхов — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно у более чем 10000 тысяч человек в России выявляются злокачественные новообразования органов дыхания, а в мире этот показатель еще выше. Бронхогенные злокачественные опухоли - одна из наиболее частых причин смерти от онкологических болезней и наиболее встречаемый вариант онкопатологии трахеобронхиального дерева.

К факторам риска рака легкого относятся:

1) Проживание в экологически неблагоприятных районах.

2) Работа на производствах, связанных с вдыханием частиц пыли, металлов, паров краски и активных химикатов даже со средствами защиты. Наиболее неблагоприятно вдыхание асбестовой пыли, затем - угольной пыли, а также паров тяжелых металлов, мышьяка, хлорметилового эфира, хрома, иприта.

3) Курение табака - основной предрасполагающий фактор новообразований трахеобронхиального дерева. У активных курильщиков риск развития онкопатологии до 10 раз выше, чем у некурящих, у пассивных - до 2 раз.

4) Специфические заболевания. Существует прямая связь между туберкулезом, асбестозом, силикозами, другими заболеваниями, проявляющимися диффузным либо локальным пневмосклерозом, и злокачественными новообразованиями бронхов.

ПРОЯВЛЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО — КОГДА МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ БОЛЗЕНЬ?

Чтобы не пропустить первые признаки и симптомы рака легких, обязательно нужно обращать внимание на следующие изменения в самочувствии: появление кашля с мокротой с прожилками крови, резкое снижение веса без видимых на то причин, повышение температуры тела, особенно в виде «пиков», сопровождающихся ознобом, повышенным потоотделением.

Прямым показанием к проведению КТ служит обнаружение при флюорогрофическом исследовании или при рентгенографии четко очаговой тени на снимке. Конечно, рак легких на рентгене выглядит не очень специфично - ведь похожие изменения могут быть обусловлены также туберкулезом, другими доброкачественными опухолями, и даже пневмонией. Все эти состояния могут быть дифференцированы с помощью КТ.

Сделать МСКТ легких в Санкт-Петербурге

КАК ВЫЯВИТЬ РАК ЛЕГКИХ?

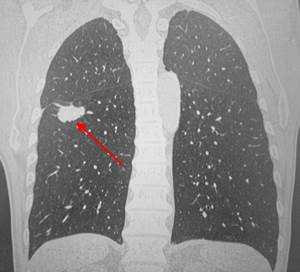

Рентгенография при раке легкого выявляет округлую тень слева. С целью дифференциальной диагностики (отличить рак легкого от туберкуломы, кисты или пневмонии) необходимо выполнять компьютерную томографию — КТ.

Самый эффективный способ диагностики при раке легкого - мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ). В большинстве случаев, чтобы увидеть опухоль на компьютерных томограммах, не нужно вводить контраст. Контрастное усиление используется в основном в диагностике центральных опухолей с целью отличить небольшой мягкотканный узел в корне легкого от расположенных вблизи него легочных сосудов. КТ — незаменимый метод при определении размеров опухоли, степени поражения корня легкого, средостения и грудной клетки, оценки поражения лимфатических узлов. Все эти подробности в конечном счете определяют стадию онкологического процесса, поэтому точный анализ результатов компьютерной томографии крайне важен для прогноза.

Другой томографический метод исследования — магнитно-резонансная рентгенография (МРТ) почти не применяется для диагностики легочных новообразований, так как плохо выявляет изменения легочной ткани. Дело в том, что легочная ткань содержит большое количество воздуха, не дающего сигнала на МРТ.

С помощью ультразвукового исследования (УЗИ) также нельзя достоверно диагностировать изменения легочной ткани, однако этот метод может применяться для выявления изменений окружающей плевры.

Рентгенография и рентгеноскопия могут применяться для обнаружения легочных образований, однако изолированное применение этих методов не позволяет достоверно определиться с диагнозом. Бронхография как способ выявить рак легких также ушла в прошлое.

Из инструментальных методов диагностики центральных опухолей очень хороша фибробронхоскопия (ФБС) — эндоскопический метод, благодаря которому можно не только увидеть сужение просвета бронха глазами, но и взять часть объемного образования для гистологического исследования.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА ЛЕГКОГО И ПРОГНОЗЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ

Согласно гистологической классификации бронхогенного рака последнего пересмотра (от 1999 г.) выделяют 6 видов опухолей трахеобронхиального дерева:

1) Аденокарцинома - выявляется приблизительно в 35% всех случаев. Чаще всего это периферическая опухоль, выглядящая как одиночный (солитарный) узел различных размеров с типичными признаками злокачественности, с наличием спикул - лучистых краев, которые образуются за счет прорастания рака по лиматическим сосудам; участков некроза, распада и кровоизлияний в строму опухоли. Аденокарцинома часто и рано метастазирует. Прогноз очень вариабелен, во многом он зависит от того, насколько рано было обнаружено образование.

2) Плоскоклеточный неороговевающий рак - часто встречающийся вариант - до 35% всех случаев образований легких. Характеризуется наилучшим прогнозом, редко метастазирует. Примерно в 65% развивается в одном из центральных бронхов и обуславливает картину ателектаза на КТ и рентгеновских снимках, в 35% развивается в периферических бронхах и выглядит как солидный единичный узел, часто с полостью распада в центре, похожий на абсцесс.

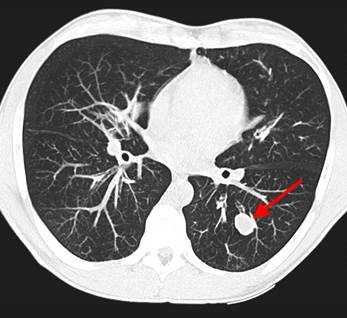

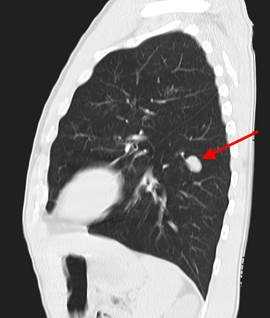

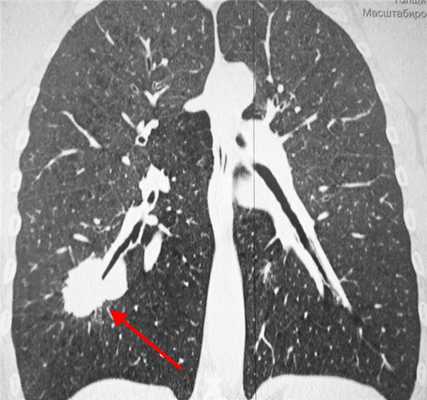

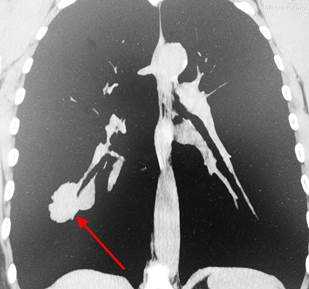

У пациента был выявлен раковый узел в 6 сегменте нижней доли слева. После резекции путем гистологического исследования верифицирован плоскоклеточный рак легкого. Томография в данном случае не дала типичную картину злокачественного новообразования.

3) Мелкоклеточный рак - самый агрессивный и наиболее опасный вид, уже на ранних стадиях может метастазировать в лимфоузлы корней легких и средостения. Продолжительность жизни пациентов с такими новообразованиями варьирует в зависимости от стадии (TNM) и возможности оперативного лечения. Частота встречаемости до 20%. Обычно возникает из эпителия крупных бронхов, обуславливает картину ателектаза. Тесно связан с курением.

4) Крупноклеточный недифференцированный рак - встречается редко, менее чем в 5% случаев. Представлен обычно одним солидным периферическим узлом большого размера. Практически всегда возникает у курильщиков. Рано метастазирует — гематогенно и лимфогенно, прогноз при нем неблагоприятен.

5) Крупноклеточный нейроэндокринный рак (карциноид) - чаще центральный, с характерным признаком - распадом в опухоли, встречается менее чем в 5% случаев, рано метастазирует в лимфоузлы, агрессивен, протекает неблагоприятно.

6) Бронхиоло-альвеолярный рак - до 2%. Является подтипом аденокарциномы. Практически всегда периферический. Проявляется диффузным снижением плотности легочной паренхимы по типу «матового стекла», что симулирует картину пневмонии. Проявляется также изменениями по типу консолидации - диффузным уплотнением легочной паренхимы, может выглядеть как узел. Прогноз при небольших размерах узла обычно благоприятный.

КАК ВЫГЛЯДИТ РАК ЛЕГКОГО ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Существует несколько вариантов роста опухолевого узла (по Розенштрауху):

1) В просвет бронха с одной стороны, суживая его - эндофитный тип.

2) В просвет бронха, циркулярно суживая его - это также эндофитный тип.

3) В просвет бронха и кнаружи от него - смешанный тип роста.

4) По ходу стенки бронха, не суживая его просвет - перибронхиальный тип.

При прорастании опухоли в просвет бронха происходит его сужение, что влечет нарушение вентиляции определенного участка ткани легкого. При КТ при этом можно заметить непосредственно сам опухолевый узел в просвете бронха - он выглядит плотным (белым). Просвет бронха сужен по кругу, пристеночно, либо «обрывается» на границе с новообразованием. Можно увидеть также повышение плотности соответствующей доли (либо сегмента, сегментов), вентилируемого данным бронхом. Повышение плотности может быть обусловлено ателектазом - спадением участка легочной ткани в результате нарушения проходимости бронха, дистелектазом - частичным спадением, а также изменениями, обусловленными пневмонией, чаще всего застойного характера, с абсцедированием, а также пневмофиброзом.

Сделать КТ легких в Санкт-Петербурге

Существует также деление рака легкого на периферический и центральный - классификация последнего приведена выше. Центральный рак клинически протекает более тяжело в связи с тем, что чаще дает осложнения в виде ателектаза, массивных пневмоний, абсцедирования, дыхательной недостаточности.

КТ-признаки центрального рака легкого: при компьютерной томографии определяется объемное образование мягкотканной структуры, в котором «обрывается» просвет нижнедолевого бронха. Края образования бугристые, неровные, со спикулами, форма неправильная.

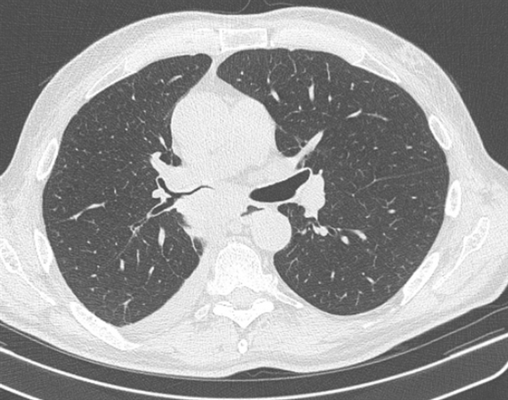

Центральный рак легкого на КТ. Обратите внимание на различия в ширине просвета центральных бронхов справа и слева. Просвет правого верхнедолевого бронха не виден. Виден ателектаз верхней доли. В круге - непосредственно само опухолевое образование, ставшее причиной ателектаза.

Периферический рак легких на КТ выглядит как очаг либо узел, расположенный на периферии органа вдалеке от корня. Обычно он имеет однородную структуру, в некоторых случаях с участками некроза, обызвествлениями и кровоизлияниями в паренхиму. Края типичной раковой опухоли неровные, с множественными «спикулами» за счет лимфангиита. При расположении вблизи плевры образование деформирует ее и подтягивает к себе. Размеры его различны - от очага (3-10 мм) до узла (10-50 мм и больше).

Типичный периферический рак легкого (аденокарцинома) на МСКТ. Справа в 6 сегменте легкого выявлен плотный мягкотканный узел со спикулами, деформирующий и подтягивающий к себе междолевую плевру.

Гораздо реже встречается первично множественный рак, который необходимо дифференцировать с метастазами и другими диффузными и диссеминированными очагами, в том числе туберкулезом. Существуют и диффузные формы опухолей - бронхиоло-альвеолярный рак (БАР), проявляющиеся на КТ в виде тотального либо субтотального снижения пневматизации по типу «матового стекла» - их нужно дифференцировать с пневмонией, отеком легких.

СТАДИИ РАКА ЛЕГВОГО ПО TNM И MOUNTAIN

Стадирование рака легкого необходимо для определения возможности удаления опухоли.

На стадиях T1 и T2 по Mountain операция возможна. T3a стадия означает, что опухоль, возможно, доступна резекции (чаще всего необходима пульмонэктомия), T3b и T4 стадии означают невозможность ее оперативного удаления.

При отсутствии метастазов в регионарные лимфоузлы или при наличии измененных лимфоузлов только на пораженной стороне (соответственно N0 и N1 по TNM) хирургическое лечение возможно и прогноз, скорее всего, благоприятен. На стадии N2 хирургическое лечение возможно после лучевой и (или) химиотерапии, прогноз сомнителен. При N3 хирургическое лечение не показано. Выявление метастазов в отдаленные органы также значительно ухудшает прогноз.

В таблице представлена классификация рака легкого по шкале TNM (UICC, 1999 г).

| Стадия (TNM) | Критерии |

| T1 | Опухолевый узел в паренхиме легкого до 3 см наибольшим размером без признаков прорастания в стенку центральных бронхов. |

| T2 | Внутрилегочная опухоль больше 3 см либо опухоль, инфильтрирующая стенку главного бронха как минимум на 2 см ниже зоны бифуркации либо опухоль, прорастающая висцеральную плевру. Ателектаз доли либо сегмента, но не тотальный. |

| T3 | Опухоль любого размера, инфильтрирующая главный или промежуточный бронх в менее чем 2 см от бифуркации или ограниченно прорастающая в средостенную плевру, средостение, грудную стенку. Может быть выявлен тотальный ателектаз либо пневмония обструкционного характера. |

| T4 | Опухоль любого размера с прорастанием в средостение, перикард, аорту, верхнюю полую вену, брахиоцефальную вену, в кости, грудную стенку. Выпот в грудную полость. Сателлитные очаги (внутрилегочные метстазы). |

| N0 | Нет поражения регионарных лимоузлов. |

| N1 | Поражение лимфоузлов корня, бронхопульмональных лимфоузлов на стороне опухоли. |

| N2 | Поражение бифуркационных, паратрахеальных, параэзофагеальных, парааортальных лимфатических узлов средостения на стороне опухоли. |

| N3 | Поражение лимфоузлов корня, средостения на противоположной опухоли стороне; поражение подмышечных, под- и надключичных, лестничных лимфоузлов. |

| M0 | Нет отдаленных метастазов. |

| M1 | Выявлены отдаленные метастазы (в т. ч. внутрилегочные очаги). |

Пример рака легких 4 стадии. Не показано оперативное лечение, только химиотерапия. Имеет место прорастание в ребра и позвоночник, а также в мягкие ткани грудной стенки. В строме опухоли видны множественные гиподенсные (темные) участки, содержащие газ - зоны распада.

ИЗЛЕЧИМ ЛИ РАК ЛЕГКИХ?

Излечим ли рак легких? Да, но только при своевременном выявлении на стадии T1 и T2. К сожалению, чем дальше от крупных бронхов располагается опухоль, тем более длительное время она может оставаться незамеченной, особенно если пациент «забывает» про своевременные флюорографические обследования.

КТ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО И ВТОРОЕ МНЕНИЕ

Читайте также:

- Резонаторная функция и участие глотки в формировании голоса

- Симптомы апицита (воспаления верхушки пирамиды) и его лечение

- Синдром Лоутита (Loutit)

- Диагностика инфекций мочевыводящих путей. Лечение инфекций мочеполового тракта.

- Оборудование для мониторинга сердечной деятельности новорожденного. Аппараты, электроды