Гистологические виды апокринной аденокарциномы.

Добавил пользователь Cypher Обновлено: 21.01.2026

Аденокарцинома толстой кишки — это злокачественная опухоль, развивающаяся из железистого эпителия. В структуре всех онкологических новообразований толстого кишечника она занимает первое место, на ее долю приходится до 95% раков данной локализации.

Причины развития аденокарциномы толстой кишки

Причины развития аденокарциномы до конца не ясны, но есть некоторые данные, позволяющие определить факторы риска, увеличивающие вероятность развития данной патологии:

- Характер питания — избыточное потребление животных жиров, высокобелковых продуктов и недостаток в рационе клетчатки, а также переедание, злоупотребление алкоголем.

- Наличие полипов толстого кишечника. В большинстве случаев аденокарциномы развиваются из уже имеющихся полипов, причем чем дольше он существует и больше его размер, тем выше риски малигнизации. Во многих странах людям старше определённого возраста (50 лет) рекомендуют проходить периодическую колоноскопию с одновременным удалением полипов. На сегодняшний день это наиболее эффективное средство профилактики.

- Генетическая предрасположенность. В большинстве случаев аденокарцинома толстой кишки является спорадическим заболеванием, т. е. не связана с наследственными факторами, но есть два случая, где генетика имеет ключевую роль. Это семейный аденоматозный полипоз и наследственный неполипозный рак толстого кишечника (он же синдром Линча).

- Наличие неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

- Наличие в анамнезе рака женских половых органов.

- Иммунодефицитные состояния.

Классификация аденокарциномы толстой кишки

В зависимости от гистологического типа, выделяют следующие виды аденокарцином:

- Тубулярная. Состоит из специфических трубчатых структур. Опухоль, как правило, имеет малые размеры и нечеткие границы.

- Муцинозная. Характеризуется секрецией большого количества слизи. Во время гистологического исследования видно, что слизь занимает до половины объема злокачественных клеток. Опухоль относится к низкодифференцированным формам аденокарциномы, характеризуется быстрым ростом и ранним метастазированием.

- Перстневидноклеточная. Также относится к высокой степени злокачественности, на момент постановки диагноза, как правило, обнаруживаются отдаленные метастазы. Чаще диагностируется у молодых людей.

В зависимости от степени зрелости опухолевых клеток, аденокарциномы делят на следующие типы:

- Высокодифференцированная аденокарцинома. Характеризуется относительно «нормальным» строением клеток, в которых отмечается увеличение размеров ядер. Клеточные функции сохранены. Опухоль характеризуется относительно благоприятным прогнозом, поскольку растет медленно. Но в то же время ее тяжело диагностировать на ранних стадиях, поскольку внешне клетки сходны с нормальной тканью.

- Умереннодифференцированная аденокарцинома характеризуется более неблагоприятным прогнозом. Клетки полиморфны, склонны к быстрому делению и, как следствие, быстрому росту опухоли.

- Низкодифференцированная и недифференцированная аденокарцинома наиболее неблагоприятны. Клетки отличаются высоким полиморфизмом, опухоль не имеет четких границ, инфильтрирует (прорастает) кишечную стенку и характеризуется быстрым агрессивным ростом и ранним метастазированием.

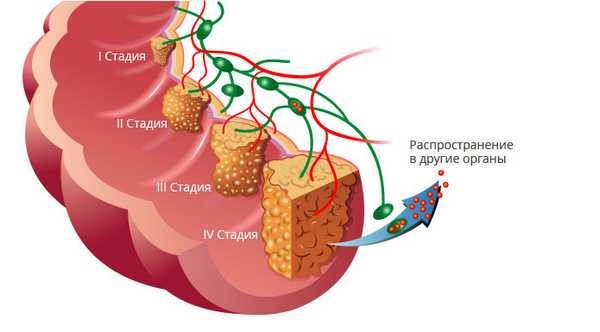

В зависимости от распространенности опухолевого процесса выделяют следующие стадии аденокарциномы:

- 1 стадия — раковые клетки обнаруживаются только в слизистой оболочке кишечной стенки.

- 2 стадия — опухоль прорастает все слои стенки кишки.

- 3 стадия — рак дает метастазы в регионарные лимфатические узлы.

- 4 стадия — обнаруживаются отдаленные метастазы, которые поражают внутренние органы.

Симптомы аденокарицномы толстой кишки

Аденокарцинома толстой кишки долгое время никак себя не проявляет. Первые симптомы могут появиться, когда опухоль достигает больших размеров и затрагивает другие органы. В ряде случаев имеются косвенные признаки наличия злокачественных новообразований:

- Необъяснимое снижение веса.

- Потеря аппетита.

- Упадок сил.

- Анемия, которая развивается на фоне скрытого кровотечения из опухоли.

Симптоматику определяет и место локализации аденокарциномы. Если опухоль расположена в правом отделе ободочной кишки, то, как правило, из первых симптомов наблюдаются явления диспепсии, связанные с нарушением работы соседних органов (желудок, поджелудочная железа, печень и желчный пузырь). Возможны скрытые кровотечения, на фоне которых развивается анемия и слабость. Поскольку в этом месте кишка имеет широкий просвет и жидкое содержимое, обтурация (закупорка просвета) развивается только на последних стадиях и то, не во всех случаях. Если опухоль имеет большие размеры, ее можно прощупать через стенку живота.

Левый отдел ободочной кишки имеет меньший диаметр, а кишечное содержимое более плотную консистенцию, поэтому опухоли данной локализации чаще проявляются явлениями кишечной непроходимости. Застой кишечного содержимого приводит к усилению процессов гниения и брожения, что вызывается вздутие живота и коликообразные боли. На смену запору приходит диарея со зловонным стулом. В ряде случаев кале могут обнаруживаться примеси крови.

Обследование при аденокарциномах толстого кишечника

Золотым стандартом обнаружения аденокарциномы толстой кишки на ранней стадии является тотальная колоноскопия. Специалисты «Евроонко» рекомендуют ее делать всем людям старше 50 лет раз в десятилетие. Это позволит предотвратить озлокачествление существующих доброкачественных полипов. Данный метод доставляет пациентам определенный дискомфорт, поэтому зачастую выполняется под внутривенным наркозом. Стоимость такого обследования довольно высока, к тому же оно требует специальной подготовки.

Далеко не всегда пациенты готовы к данной процедуре, поэтому есть более простой и доступный вариант, хотя и менее точный — исследование кала на скрытую кровь. Если результат анализа оказывается положительным, пациента направляют на тотальную колоноскопию.

Диагностика аденокарцином толстой кишки

Диагноз аденокарцинома толстой кишки выставляется только на основании гистологического заключения — исследования кусочка опухолевой ткани под микроскопом. Процесс изъятия фрагмента ткани называется биопсия, ее проводят с помощью эндоскопической техники во время проведения колоноскопии. Если диагноз подтверждается, назначается дальнейшее обследование, которое направлено на определение гистологического типа опухоли, ее молекулярно-генетических особенностей. Также проводится комплексное обследование, направленное на установление степени распространенности злокачественного новообразования. С этой целью проводится КТ, МРТ, УЗИ. Все вместе это позволит выбрать оптимальную тактику лечения. Также назначаются анализы на онкомаркеры: РЭА, СА19-9, СА-72-4. Они хоть и не помогают в обнаружении опухоли как таковой, но отслеживание динамики их концентрации позволяет оценить эффективность дальнейшего лечения и вовремя определить рецидив заболевания.

Лечение аденокарциномы толстой кишки

Для лечения аденокарциномы применяют хирургические операции и химиотерапию. При расположении опухоли в прямой кишке возможна лучевая терапия.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение предполагает удаление аденокарциномы в пределах здоровых тканей кишки. В зависимости от объема удаляемого кишечника выделяют следующие виды операции:

- Резекция толстой кишки. Иссекается опухоль в пределах здоровых тканей. Концы сшиваются, образуя анастомоз.

- Гемиколэктомия. Удаляется половина толстого кишечника. Соответственно, выделяют правостороннюю и левостороннюю гемиколэктомию.

- Колэктомия — удаляется вся толстая кишка.

Если опухоль проросла на соседние органы, выполняется комбинированная операция с удалением всех пораженных тканей единым блоком с соблюдением правил абластики. Как правило, это обширные травматичные вмешательства.

Отдаленные одиночные метастазы (в печени, легких, яичниках) также удаляются оперативным путем, единовременно с основной опухолью или отдельной операцией, которая проводится через несколько недель. Этот вопрос решается консилиумом.

В ряде случаев после удаления аденокарциномы не удается наложить анастомоз, тогда вышележащий отдел кишки выводят на брюшную стенку, это называется колостомой. Она может быть временной или постоянной. В первом случае через некоторое время после удаления опухоли проводят реконструктивные вмешательства, восстанавливающие целостность кишечника.

Альтернативой колостоме может стать эндоскопическое стентирование — установка специальной конструкции, поддерживающей просвет кишки в месте поражения опухолью в расправленном состоянии. Его могут выполнять в двух вариантах:

- Предоперационная декомпрессия. Она позволяет подготовить пациента к одномоментной операции без наложения колостомы. Расправление кишки устраняет явления кишечной непроходимости, нормализует водно-электролитный баланс и подготавливает кишечную стенку к наложению анастомоза. Кроме того, стентирование дает время для проведения адъювантной химиотерапии, что позволит уменьшить размер опухоли и провести операцию, не удаляя большой объем кишки.

- Паллиативное лечение — эндоскопическое стентирование может стать альтернативой постоянной колостоме или наложению обходного анастомоза для пациентов, которым по каким-либо причинам невозможно провести хирургическое вмешательство.

Химиотерапия

Химиотерапия при аденокарциномах толстой кишки проводится в двух режимах:

- Неоадъювантный, который назначается на дооперационном этапе. Его целью является уменьшение размеров опухоли, что позволяет легче удалить ее во время хирургического вмешательства. Неоадъювантная терапия в некоторых случаях позволяет перевести опухоль из нерезектабельного состояния в резектабельное и провести операцию, которая изначально была невозможна.

- Адъювантный режим предполагает применение химиопрепаратов в послеоперационном периоде. Его целью является уничтожение оставшихся раковых клеток и предотвращение развития рецидивов заболевания.

Для химиотерапевтического лечения аденокарциномы имеется несколько протоколов, все они включают цитостатики на основе фторпиримидинов.

Также может использоваться и таргетная терапия, которая действует на молекулярные механизмы, обеспечивающие опухолевый рост. Используются препараты, подавляющие действие фактора роста эндотелия сосудов (бевацизумаб, рамуцирумаб) или блокаторы рецептора эпидермального фактора роста (цетуксимаб). Их назначение происходит в соответствии с молекулярно-генетическим тестированием.

Лучевая терапия

Лучевая терапия используется только при лечении аденокарцином прямой кишки, поскольку остальные отделы толстого кишечника обладают высокой подвижностью, что не позволяет произвести разметку поля облучения. Лучевая терапия может использоваться на дооперационном и послеоперационном этапе. В первом случае преследуется цель уменьшения опухолевой массы, а во втором — уничтожение раковых клеток в окружающих тканях.

Иммунотерапия аденокарциномы при наличии микросателлитной нестабильности

Около 15% случаев аденом толстой кишки развивается в результате поломки системы восстановления ошибочно спаренных нуклеотидов — особой системы, которая призвана своевременно распознавать и устранять мутации ДНК. Если она не работает, генетический код не защищен и клетки активно накапливают мутации, которые выявляются в повторяющихся нуклеотидных последовательностях — микросателлитах. Такое состояние называется микросателлитной нестабильностью. Опухоли, имеющие данную особенность, хорошо отвечают на иммунотерапию.

В норме иммунная система должна уничтожать чужеродные клетки и агенты, но раковой опухоли удается избежать этого процесса с помощью особых процессов взаимодействия с иммунитетом. Иммунотерапия блокирует эти процессы и делает опухоль заметной мишенью, что позволяет уничтожить ее. За разработку данного метода лечения в 2018 году была вручена Нобелевская премия.

Одним из иммунологических препаратов является пембролизумаб. Его назначение позволяет значительно улучшить результаты лечения пациентов с метастатической формой аденокарциномы толстой кишки, характеризующейся микросателлитной нестабильностью.

Метастазирование аденокарциномы

Метастазирование аденокарциномы осуществляется несколькими способами:

- Лимфогенный — с током лимфы опухолевые клетки сначала попадают в регионарные лимфатические узлы, а оттуда в более отдаленные группы, например, в надключичные.

- Гематогенный способ метастазирования предполагает рассеивание раковых клеток с током крови. Чаще всего образуются метастазы в печени (по воротной вене) и легких. При низкодифференцированных и недифференцированных аденокарциномах возможно поражение костного мозга.

- Если аденокарцинома толстой кишки проросла окружающие органы, возможно имплантационное метастазирование в результате контакта опухоли с воспринимающей поверхностью. В этом случае возможны множественные метастазы по брюшине (канцероматоз).

Осложнения аденокарциномы толстой кишки

Осложнения аденокарциномы обычно развиваются на распространенных стадиях онкологического процесса, однако бывают случаи, что именно они и являются первыми признаками заболевания:

- Кишечная непроходимость. Она может быть компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная. Декомпенсированная кишечная непроходимость (полная обтурация) наблюдается в конечных отделах толстой кишки, чаще всего на уровне сигмовидной или прямой кишки, поскольку в этих местах кишечный просвет уже, чем в выше расположенных отделах, а кишечное содержимое имеет плотную структуру. В любом случае кишечная непроходимость требует оперативного лечения. Раньше с этой целью накладывалась колостома — вышележащий отдел кишки выводится на живот. Сейчас же предпочтение отдается резекции участка кишечника вместе с опухолью, с наложением анастомоза. Если это невозможно, тогда уже прибегают к стомированию.

- Перфорация стенки кишки. Очень грозное осложнение, поскольку способствует выходу кишечного содержимого в брюшную полость или забрюшинное пространство с развитием тяжелейших перитонитов.

- Воспалительные процессы в опухоли. Чаще встречается перифокальное воспаление, реже внутриопухолевое. Воспаление связано с наличием в просвете кишки патогенной микрофлоры, которая инфицирует опухоль. Опасность таких процессов заключается в образовании инфильтратов, флегмон, абсцессов, а также перфорации кишечной стенки и развитием перитонита.

- Кровотечение. Хроническая кровопотеря приводит к развитию железодефицитной анемии и, как следствие, к снижению гемоглобина, общей слабости, головокружению. Клиническая картина будет определяться местом локализации опухоли. При выраженных кровотечениях опухоли вышележащих отделов наблюдается черный стул. Если кровоточит опухоль терминальных отделов толстого кишечника, в кале обнаруживаются алая кровь или ее сгустки. Многие пациенты принимают их за проявления геморроя.

- Прорастание опухоли в соседние органы, сопровождающееся нарушением их работы. Например, при прорастании опухоли в печень могут развиваться симптомы холецистита. Если аденокарцинома толстой кишки прорастает в полые органы, возникают свищи.

Прогноз

Главным образом, прогноз аденокарциномы зависит от гистологического типа опухоли и стадии заболевания на момент начала лечения. Наиболее благоприятная ситуация при начальных стадиях, когда еще нет регионарных и отдаленных метастазов. Пятилетняя выживаемость таких пациентов составляет 95% при первой стадии и 75% при второй стадии (учитываются все типы опухоли, даже самые злокачественные). Пятилетний рубеж при третьей стадии переживает только половина пациентов, при четвертой — около 5%.

Таким образом, чем скорее начато лечение, тем более благоприятный будет прогноз. «Евроонко» проводит лечение аденокарциномы толстой кишки на всех стадиях заболевания, в том числе и в терминальных. Если излечение невозможно, мы направляем свои усилия на улучшение качества жизни пациентов.

Апокринная карцинома молочной железы: иммуногистохимические особенности, маркеры, цитогенетические характеристики. Часть 2

Врач онколог, маммолог, хирург Алексей Галкин. Стаж 18+ лет. Принимает в Университетской клинике. Стоимость приема от 2000 руб.

- Запись опубликована: 05.12.2020

- Reading time: 5 минут чтения

Гистология апокринной карциномы молочной железы достаточно хорошо изучена.

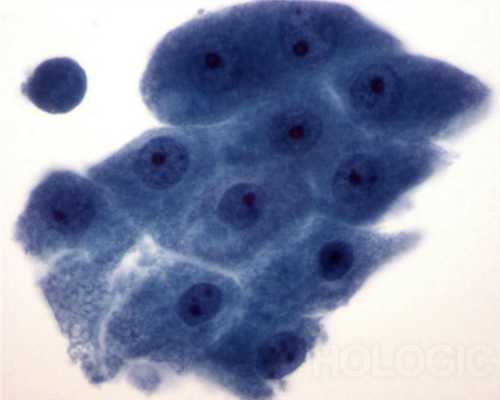

Ультраструктурно апокринные клетки имеют богатую цитоплазму с четко очерченными контурами. Их цитоплазма содержит электронно-плотные мембранные гранулы, пустые пузырьки, выступающий аппарат Гольджи и большие митохондрии с неполными кристами.

Морфологические критерии апокринной карциномы молочной железы

Сильно варьирующая частота встречаемости данной патологии (0,3-4%) подтверждает необходимость стандартизированных критериев диагностики апокринной карциномы.

В 2005 году предложены следующие морфологические критерии:

- апокринные признаки, которые имеют минимум 75% клеток;

- большие клетки с эозинофильной гранулярной цитоплазмой;

- соотношение ядра и цитоплазмы 1:2 или более;

- ядро большое, округлое и везикулярное может быть плеоморфным;

- четко очерченные границы.

Незначительные и необязательные критерии включают выступающие ядрышки в>50% полей и апикальные цитоплазматические выпячивания в просветные пространства.

Различают два типа апокринных клеток:

- Клетки типа A: обильная гранулярная и сильно эозинофильная цитоплазма, гранулы устойчивы к PAS + диастазе, ядра варьируют от глобоидных с выраженными ядрышками до гиперхроматических. Более распространены.

- Клетки типа В: обильная цитоплазма с мелкими пустыми вакуолями, создающими пенистый вид, напоминающий гистиоциты, ядра похожи на клетки типа А. Менее распространены.

Иммуногистохимические особенности инвазивной апокринной карциномы молочной железы

Инвазивные апокринные карциномы демонстрируют цитологические и иммуногистохимические особенности апокринных клеток, которые характеризуются обильной гранулярной эозинофильной цитоплазмой более чем в 90% опухолевых клеток. Цитоплазматические гранулы окрашиваются периодической кислотой-Шиффом и сохраняют положительное окрашивание после переваривания диастазой. Апокринные клетки обычно окрашиваются жидким белком-15 (GCDFP15).

Жидкий белок 15 (GCDFP-15) - маркер апокринной дифференцировки выражен в большинстве случаев, но не требуется для морфологической диагностики апокринной карциномы.

Апокринные клетки также экспрессируют рецепторы андрогенов и обычно не экспрессируют рецепторы эстрогенов и прогестерона.

Положительные реакции:

- кератин, GCDFP-15 (76%-100%), В72.3 (92%), PAS (гранулы);

- ER-бета (73%), особенно ER-бета1;

- AR рецепторы андрогенов (более 80-90%);

- HER2 (33%), p53 (29%-39%), Ki67.

Необходимо обратить внимание, что экспрессия GCDFP-15 и AR снижается в более крупных опухолях или опухолях с положительными лимфатическими узлами.

Отрицательные реакции:

Маркер апокринной дифференцировки - андрогенный рецептор (AR)

Андрогенный рецептор (AR) является членом семейства стероидных рецепторов. Это один полипептид с разными доменами, которые обеспечивают разные функции. Его активность связана с развитием и прогрессированием рака груди. AR оказывает антиэстрогенное действие, подавляющее рост, при нормальных тканях груди и ER-положительных карциномах груди. Однако в ER-негативных карциномах молочной железы, включая инвазивную апокринную карциному, он оказывает противоположный эффект, способствуя росту клеток и развитию опухоли.

Фактор транскрипции FoxA1, по-видимому, является ключевым медиатором передачи сигналов AR при раке груди, включая апокринную карциному груди. Ученые также обнаружили значительную функциональную перекрестную связь между AR и HER-2, которая включает активность FoxA1, а также путь передачи сигналов внеклеточной киназы, регулируемой сигналом (ERK). Более того, показано, что пролактин-индуцированный белок (PIP) (или GCDFP-15) является наиболее активно регулируемым геном петли обратной связи AR/ERK в апокринных опухолевых клетках.

Экспрессия AR наблюдается до 80 и более карцином груди, включая ER-/PR- карциномы груди. Процент экспрессии AR у некоторых подтипов выше, чем у ER и PR (до 90% при инвазивных карциномах протоков низкой степени). Из-за его постоянной сверхэкспрессии, в апокринном эпителии AR был обозначен как маркер апокринной дифференцировки. AR связан с передачей сигналов HER-2/neu при раке груди, включая особые типы, такие как болезнь Педжета и апокринная карцинома.

Мутации гена AR не были описаны в образцах ткани карциномы груди, но мутация гена AR недавно была описана в апокринной клеточной линии MDA-MB-453. Описанные микросателлитные полиморфизмы гена AR и потеря активных генов могут вносить вклад в статус белка AR в карциномах груди у женщин с потенциальными последствиями для инициации и прогрессирования опухоли. Таким образом, иммуногистохимическое обнаружение AR может коррелировать с повторами CAG на гене AR с большим количеством повторов, связанных с более высокой экспрессией AR.

Иммуногистохимические особенности инвазивной апокринной карциномы молочной железы

При раке молочной железы предполагалось, что изменения в гене AR инициируют развитие опухоли, но мутации, по-видимому, чрезвычайно редки.

Маркер апокринной дифференцировки - GCDFP-15

Жидкий протеин 15 (GCDFP). -15), идентифицированный Haagensen et al. в 1977 году представляет собой 15-кДапротеин, картированный на хромосоме 7. GCDFP-15 действует как анаспартил протеаза с фибронектином в качестве субстрата. Его экспрессия связана с апокринной дифференцировкой, включая апокринную карциному.

Несмотря на то, что его положительный эффект был подтвержден при других подтипах карциномы груди, экспрессия протеина GCDFP-15, по-видимому, снижается в запущенных (стадия и больший размер) апокринных карциномах. Это заставляет некоторых авторов ставить под сомнение GCDFP-15 как определенный маркер апокринной карциномы.

Аналогичным образом, исследование Cimino-Mathews et al. продемонстрировали постепенную потерю экспрессии AR во время прогрессирования апокринного рака молочной железы от первоначального диагноза до конечной стадии метастазов (Cimino-Mathews et al., 2012).

Проведены обширные протеомные исследования апокринных карцином, определив специфическую сигнатуру апокринного белка, аналогичную сигнатуре апокринных потовых желез. Сигнатура включает маркеры, которые постоянно экспрессируются (AR, CD24, 15-PDGH [простагландиндегидрогеназа], ACMS1 [член семейства 1 цепи средней цепи ацил-СоА-синтетазы]) и маркеры, которые не экспрессируются (ER-альфа, PR, Bcl-2, GATA- 3). Было показано, что для апокринных карцином характерно повышенная регуляция нескольких дополнительных белков (маркеров ), включая псориазин, S100A9, p53, гидроксиметилглутарил-кофермент A-редуктазу (HMG-CoA-редуктазу) и циклооксигеназу-2 (COX-2).

5альфа-редуктаза - это фермент, который превращает тестостерон в мощный андроген дигидротестостерон (ДГТ). Его экспрессия наблюдалась примерно в 60% апокринных карцином и коррелировала с неблагоприятными параметрами, включая ангиолимпатическую инвазию, более высокую гистологическую степень и плохой клинический исход.

Другие специфичные маркеры апокринной дифференцировки

Другие специфичные маркеры, которые были предложены как именно специфичные для апокринной дифференцировки, включают гамма-глутамилтрансферазу 1 (GGT-1) и ассоциированный с опухолью гликопротеин-72 , гликопротеин с высокой молекулярной массой, который, по-видимому, является более чувствительный маркер апокринной дифференцировки, чем GCDFP-15.

Эпителиальные маркеры

Апокринные карциномы сохраняют реактивность в отношении эпителиальных маркеров с использованием иммуногистохимических анализов, включая цитокератины широкого спектра [CK] (например, AE1-AE3), люминальные цитокератины, включая CK7, CK8, CK18 и CK19, и EMA. А также СК 20 (в отличие от большинства других подтипов карциномы молочной железы, положительность CK20 также описана в карциномах молочной железы с апокринной дифференцировкой).

Экспрессия базальных цитокератинов (например, СК5, СК5 / 6, СК14) несколько противоречива. Экспрессия других базальных/миоэпителиальных маркеров [например, p63, P-кадгерин, мРНК-связывающий белок 3 инсулиноподобного фактора роста-II (IMP3)], возможно, встречается только спорадически. А вот белок S-100 , CD10 (Неприлизин), c-Kit (CD117), CD109 и Виментин имеют тенденцию быть отрицательными при большинстве апокринных карцином.

Статус рецептора 1 инсулиноподобного фактора роста (IGF-1R) IGF-1R представляет собой трансмембранный рецептор с тирозинкиназной активностью, активация которого связана с устойчивостью к трастузумабу (Lu et al., 2001). IGF-1R, значительно подавляется при апокринных поражениях груди, включая апокринную карциному груди при других ER-отрицательных карциномах молочной железы (Bhargava et al., 2011).

Нейроэндокринные маркеры

Апокринные карциномы обычно отрицательны по нейроэндокринным маркерам (например, синаптофизину, CD56-A). А вот, нейроэндокринные карциномы могут экспрессировать апокринные маркеры (GCDFP-15) в 50% случаев.

Маркеры стволовых клеток

Маркеры стволовых клеток CD44+ / CD24- /низкий иммунофенотип наряду с положительностью альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH-1) связаны с характеристикой стволовых клеток опухолевых клеток рака молочной железы. Эти маркеры описаны при инвазивной карциноме протоковой неспецифического типа (NST), а также при некоторых специфических типах, включая медуллярную и метапластическую карциному груди. Что касается апокринных карцином, они, не обогащены этим иммунофенотипом.

Цитогенетические характеристики апокринной карциномы

Очень немногие исследования специально посвящены цитогенетическим особенностям апокринной карциномы. Большинство этих исследований включало ограниченное количество случаев с противоречивыми результатами. В отличие от некоторых других особых типов (например, аденоидно-кистозная карцинома, секреторная карцинома), характерные транслокации, специфичные для апокринной карциномы, еще не описаны.

Исследования. показали, что апокринная протоковая DCIS и инвазивная апокринная карцинома часто демонстрируют увеличение 1q, 2q, 1p и потерю 1p, 22q, 17q, 12q и 16q как наиболее распространенные хромосомные изменения.

Другое исследование, основанное на трех апокринных карциномах, изученных с помощью стандартной цитогенетики и анализа однонуклеотидного полиморфизма (SNP), выявило сложные цитогенетические изменения в апокринных карциномах с последовательным увеличением хромосом 7 и 17. Обычный цитогенетический анализ клеточной линии MDA-MB-453 выявил гипертриплоидный клон, характеризующийся обширными числовыми и структурными аномалиями, которые включают увеличение количества хромосом 7, 11, 17, 19 и 21 и потери хромосом X, 3, 4, 9, 13, 14, 16 и 18.

Особый интерес представляет полисомия CEP17 без амплификации гена HER-2/neu (определяемая как отношение HER2 к CEP17>2,2), которая является обычным явлением при апокринной карциноме и может быть связана со сверхэкспрессией белка Her-2 / neu, когда абсолютное число копий гена HER2 превышало 6 на ядро.

Другое исследование обнаружило потерю гетерозиготности в хромосомах 1p35-36 (NB), 3p25 (VHL), 16p13 (TSC2 / PKD1) и 17p13 ( TP53) при микродиссектированных апокринных карциномах молочной железы.

Примечательно, что в нескольких исследованиях была обнаружена мутация гена TP53 (с последующей сверхэкспрессией белка p53), обычно присутствующая при апокринной карциноме и связанная со сверхэкспрессией Her-2/neu. И это несмотря на то, что сообщается о более высокой экспрессии белка p53 при тройно-отрицательных апокринных карциномах по сравнению с положительными по HER-2/neu.

Недавнее исследование 2013 года подтвердило высокую частоту мутаций гена TP53 в «молекулярных апокринных опухолях». Также при апокринной DCIS в отличие от доброкачественных апокринных поражений наблюдалась экспрессия белка p53.

Апокринная карцинома молочной железы: характеристика, классификация. Часть 1

- Запись опубликована: 05.12.2020

- Reading time: 4 минут чтения

Апокринная карцинома молочной железы - это редкий, особый тип рака молочной железы, проявляющий отличительные морфологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические особенности.

Апокринный эпителий имеет характерный профиль стероидных рецепторов, который является отрицательным по рецепторам эстрогена и прогестерона и положительным по рецептору андрогена. Эта комбинация морфологических и иммуногистохимических характеристик очень важна для правильного распознавания апокринных карцином.

Хотя прогностически данная патология такая же, как неспецифическая инвазивная протоковая карцинома, апокринная карцинома должна быть диагностирована как отдельная сущность. Поскольку появляется все больше доказательств того, что апокринная карцинома имеет другой гормональный профиль и демонстрирует различное клиническое поведение с уникальной реакцией на андрогены. Экспрессия Her-2/neu или EGFR наряду с положительностью рецепторов андрогенов делает пациентов с апокринной карциномой подходящими для таргетной терапии.

Характеристика апокринного рака и апокринных поражений молочной железы

Инвазивная карцинома груди - наиболее распространенное злокачественное новообразование, поражающее женщин во всем мире. Это неоднородное заболевание с морфологической, молекулярной и клинической точки зрения. Оно включает в себя не менее 20 различных морфологических вариантов, среди которых инвазивная протоковая карцинома неспециального типа (NST) является наиболее распространенным типом, составляющим до 75% всех карцином молочной железы. Остальные 25% относятся к так называемым специальным гистологическим типам, включая инвазивную апокринную карциному груди.

Определение . Апокринная карцинома груди - это редкий первичный рак груди, характеризующийся апокринной морфологией, отрицательным по рецепторам эстрогена, прогестерона и положительным по рецепторам андрогенов профилем с частой сверхэкспрессией белка эпидермального фактора роста Her-2/neu (~ 30%).

Апокринные клетки молочной железы имеют обильную эозинофильную и гранулярную цитоплазму (клетки «типа A»), центрально-ноцентрически расположенные ядра с выступающими ядрышками и отчетливыми границами клеток. Другой, менее распространенный тип апокринных клеток, называемый клетками «типа B», имеет более пенистую и вакуолизированную цитоплазму. Эти апокринные клетки могут разрастаться в атипичные или злокачественные образования.

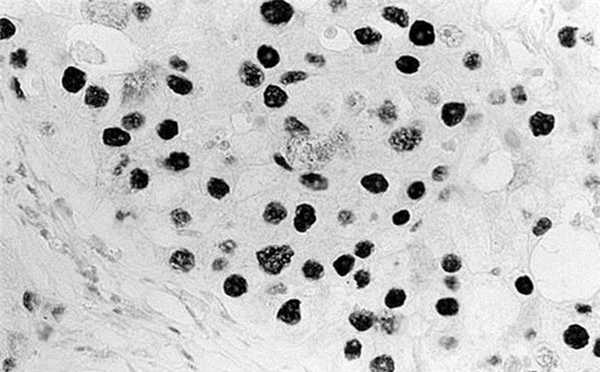

Клетки апокринного рака молочной железы. Зернистая цитоплазма, круглые ядра с выраженными ядрышками, четко определенные границы клеток

Обычно в тканях груди наблюдается апокринная дифференцировка (метаплазия), особенно в контексте фиброзно-кистозной болезни груди, хотя она может быть связана с другими доброкачественными и злокачественными состояниями. Апокринная метаплазия, характеризующаяся мелкозернистой бледной эозинофильной цитоплазмой и склонностью к апикальному почкованию цитоплазмы, обычно рассматривается как индикатор низкого потенциала данного поражения, подвергающегося злокачественной трансформации. Злокачественная трансформация этого апокринного эпителия впервые была описана Кромпечером в 1916 г.

Доброкачественные поражения груди с апокринной морфологией включают:

- папиллярные апокринные изменения;

- апокринные кисты;

- апокринный аденоз (склерозирующий аденоз с апокринной метаплазией);

- апокринную аденому.

Злокачественные апокринные поражения груди включают:

- карциному апокринную протоковую (DCIS);

- инвазивную апокринную карциному.

Недавние достижения в молекулярной классификации опухолей молочной железы выявили подмножество опухолей молочной железы, ассоциированных с высокой экспрессией мРНК рецептора андрогена, включая так называемые “люминальные опухоли с рецепторами андрогена (LAR luminal androgen receptors)” и “молекулярные апокринные опухоли” (MATs molecular apocrine tumors). Распознавание этих подмножеств опухолей открыло потенциальные возможности для терапии, использующей путь AR при тройном негативном раке молочной железы (TNBC triple negative breast cancer).

К сожалению, отсутствие единообразного принятия/применения диагностических критериев привело к появлению различных и часто сбивающих с толку определений и пороговых значений для определений апокринной карциномы в доступной литературе. Более того, последняя классификация опухолей молочной железы ВОЗ предлагает неточное определение апокринной карциномы груди.

Большинство специалистов предпочитает основывать диагноз апокринной карциномы с использованием именно комбинации критериев:

- Морфологических критериев - апокринная морфология в >90% опухолевых клеток (те же критерии используются для всех других специальных гистологических подтипов );

- Иммуногистохимических критериев или на отличительном иммуногистохимическом профиле. Отрицательный по эстроген-рецепторам (ER), отрицательный по прогестерон-рецепторам (PR) и положительный по рецепторам андрогенов (AR), потому что этот профиль близко соответствует нормальному (и метапластическому) апокринному эпителию молочной железы .

Эпидемиология

При сравнении пациентов с апокринной и инвазивной протоковой карциномами не было обнаружено значительных различий в семейном положении, статусе, метастазах и проведенной в прошлом лучевой терапии. Однако пациенты с апокринной карциномой имеют более пожилой возраст на момент постановки диагноза (≥50 лет, 91,0% против 70,7%, P <0,001) и имеют значительно более низкую распространенность черной расы (13,9% против 21,0%, P = 0,001), чем пациенты с инвазивной протоковой .

Инвазивная протоковая карцинома молочной железы

Хоть и редко, описаны также редкие случаи как in situ, так и инвазивной апокринной карциномы у мужчин.

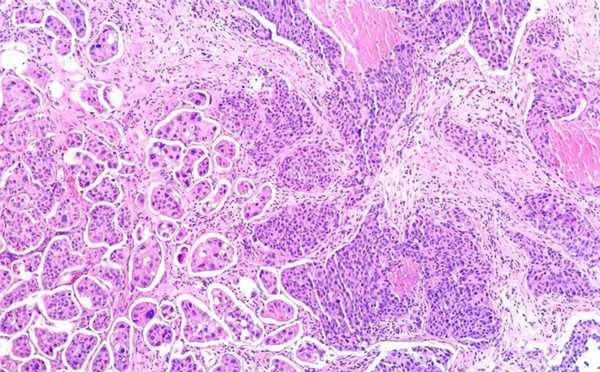

Гистологические и ультраструктурные характеристики апокринной карциномы молочной железы

Апокринные карциномы обычно имеют паттерны роста, сходные с инвазивными. Протоковые карциномы, NST, в том числе редкая инкапсулированная (инкапсулированная) апокринно-папиллярная карцинома груди, которая обычно представляет собой кисту и хорошо разграничена под микроскопом.

Взаимосвязь апокринной карциномы груди с другими доброкачественными апокринными поражениями не установлена, хотя некоторые из них (например, апокринная метаплазия/гиперплазия, апокринный аденоз) могут содержать клональные источники и предраковый потенциал.

Классификация

В классификации опухолей молочной железы ВОЗ 2012 г. апокринные опухоли помещены в специализированные подтипы инвазивной протоковой карциномы IDC и названы «карциномы с апокринной дифференцировкой». Апокринная дифференциация наблюдается при IDC-неспецифическом типе (IDC-NST), а также при карциномах особого типа, таких как тубулярные, дольчатые, микропапиллярные и медуллярные, и поэтому в некоторых случаях она не представляет собой отдельную сущность.

Апокринные карциномы также оцениваются/классифицируются в соответствии с модификацией Элстона-Эллиса системы Блума-Ричардсон-Скарфа (Элстон и Эллис, 1991).

Апокринная карцинома всегда демонстрирует ядерный плеоморфизм от умеренного до выраженного, а образование канальцев редко превышает 75%. Количество митозов варьирует (1-3). Следовательно, большинство апокринных карцином являются модифицированными по шкале Скарффа-Блума-Ричардсона 2 или 3 степени. Митотическая активность при апокринных карциномах может быть и от умеренной до высокой, особенно при тройных отрицательных апокринных карциномах.

Если сравнивать стадию и степень, то прогноз апокринной карциномы схож с прогнозом инвазивного протокового рака молочной железы неспецифического типа IDC-NOS. Отсюда возникает вопрос, почему апокринную карциному следует классифицировать как отдельную группу, если нет ни диагностических, ни прогностических различий между неапокринными инфильтрирующими аденокарциномами и апокринными карциномами? Однако, существует потенциальная уникальная реакция на введение андрогенов (флуоксиместерона) как часть лечения.

Это может служить основанием для идентификации апокринной карциномы как сущности, отличной от обычной протоковой карциномы. И может привести к различному клиническому поведению и протоколам лечения.

Молекулярные особенности апокринной карциномы

Исследования профилей экспрессии генов, основанные главным образом на анализе инвазивных карцином протоков (NST), выявили существование пяти молекулярных подтипов карциномы молочной железы , включая:

- люминальный подтип ,далее подклассифицированный на A и B;

- базальный;

- нормальный;

- подтип HER-2.

Дополнительные исследования экспрессии генов с помощью микрочипов рака молочной железы также обнаружили характерный профиль экспрессии генов, обнаруженный в апокринных карциномах [«молекулярная апокринная группа»].

Эти исследования показали, что апокринные опухоли отличаются от обычных подтипов карциномы молочной железы просветного и базального типа и характеризуются повышенным сигналом AR наряду с повышенным сигналом генов HER-2/neu.

Исследование основанное на тройной отрицательной апокринной карциноме, выявило два апокринных кластера:

- Кластер апокринно-базальных генов (EGFR, CLDN1, VLDLR) и

- Кластер апокринно-люминальных генов (AR, FASN, MSX2), который идентичен кластеру «Молекулярная апокринная группа».

Другие авторы в своем всестороннем исследовании особых гистологических подтипов карциномы молочной железы показали, что апокринные карциномы (маркеры ER-/AR +, GCDFP-15 +) демонстрируют гетерогенный профиль экспрессии генов, относящийся к нескольким молекулярным подтипам, хотя апокринные карциномы и сгруппированы вместе с плеоморфными долями.

Причины расхождений, которые заставляют некоторых исследователей сомневаться в существовании апокринной карциномы как отдельного объекта, могут быть связаны со специфической биологией взаимодействия между стероидными рецепторами ER и AR.

Карцинома

Карциномы - это самая распространенная форма рака. Они начинаются в эпителиальных тканях, которые покрывают и защищают органы, выстилают различные полости в теле, а также фильтруют, выделяют и поглощают жидкости.

Что такое рак и как он развивается?

Рак - это опасная для жизни опухоль. Такие новообразования называют злокачественными, поскольку их клетки бесконтрольно размножаются, прорастают в окружающие ткани, распространяются по телу и создают метастазы - дополнительные очаги в других органах.

Заболевание развивается после появления в организме всего одной мутировавшей, или измененной клетки, отличающейся от нормальных. Она возникает из-за различных проблем со здоровьем, влияния химических веществ, радиации, солнечных лучей, наследственных особенностей или случайных сбоев, развивается и создает множество своих копий. Большинство из них выявляется и уничтожается иммунитетом, но некоторым все же удается скрыться от внимания нашей естественной защиты или противостоять ей. Они выживают и постепенно формируют опухоль, разрушающую все, что ее окружает.

На этом их опасные способности не заканчиваются. Нормальные клетки рождаются и функционируют только в одном, строго определенном для них месте. Неправильные же таких ограничений не имеют - они проникают в две важнейшие системы - кровеносную и лимфатическую Лимфатическая система дополняет сердечно-сосудистую. В ней циркулирует лимфа - жидкость, которая омывает все клетки организма, доставляет в них необходимые вещества и забирает отходы. В лимфатических узлах, выполняющих роль «фильтров», опасные вещества обезвреживаются и выводятся из тела. , с их помощью перемещаются в различные части тела, закрепляются в других органах и создают в них метастазы - дополнительные раковые новообразования. Кроме того, у них не работает апоптоз - так называемый механизм «запрограммированной» смерти. Благодаря этому свойству они существуют очень долго и не умирают по окончанию стандартного жизненного цикла.

Со временем рак разрастается, разрушает большое количество важных тканей, нарушает работу организма и убивает его.

Виды карцином

Карцинома - это не одна опухоль, а целое множество их разновидностей. Она развивается в определенном типе клеток эпителия - тонкого слоя ткани, который покрывает и защищает органы, выстилает различные полости в теле, а также фильтрует, выделяет и поглощает жидкости.

Карцинома in situ, предрак, или неинвазивный рак 0 стадии - наличие в организме измененных клеток, находящихся только в том месте, где они появились впервые. Они еще не являются злокачественными - не прорастают в окружающие ткани и не создают метастазы Метастазы - это дополнительные раковые опухоли в органах и тканях, расположенных далеко от основного новообразования. , но способны таковыми стать. Такие новообразования могут появиться в любой области организма, в том числе в молочной железе, шейке матки, мочевом пузыре, коже, во рту и даже в слизистой оболочке глаза.

Аденокарцинома. Возникает в железистых клетках, производящих секрет: например, ферменты - необходимые для переваривания пищи белки, или гормоны, сообщающие тканям, как действовать - работать или отдыхать, выделять что-то или поглощать. Поражает множество различных органов: поджелудочную, предстательную, молочную, щитовидную, слюнные и потовые железы, пищевод, желудок, печень, тонкую, слепую, прямую и сигмовидную кишку, яичники, матку, гипофиз Гипофиз - это небольшая железа, расположенная в основании мозга. Она влияет на рост, развитие и обмен веществ организма. , почки и легкие.

Базально-клеточная карцинома, или базалиома. Развивается в базальных клетках, находящихся в нижней части эпидермиса - наружного слоя кожи. Чаще всего возникает на открытых участках тела, подвергающихся воздействию ультрафиолета - лице, голове и шее. Медленно растет и редко поражает другие ткани.

Инвазивная лобулярная карцинома, или дольковый рак молочной железы. Возникает в вырабатывающих молоко дольках, и постепенно прорастает в окружающие структуры. Затем она распространяется в лимфатические узлы - небольшие органы размером с горошину, выполняющие роль фильтров, задерживающих и обезвреживающих опасные вещества, и создает в различных частях тела метастазы - дополнительные новообразования.

Инвазивная протоковая карцинома - самый распространенный вид рака молочной железы. Формируется в клетках протоков, по которым молоко из долек выходит в сосок, повреждает ближайшие ткани и распространяется по организму с помощью лимфатической системы Лимфатическая система дополняет сердечно-сосудистую. В ней циркулирует лимфа - жидкость, которая омывает все клетки организма, доставляет в них необходимые вещества и забирает отходы. В лимфатических узлах, выполняющих роль «фильтров», опасные вещества обезвреживаются и выводятся из тела. . Ее разновидность - тубулярная карцинома - обычно представляет из себя несколько медленно растущих небольших, до 1-2см в диаметре, похожих на трубочки опухолей.

Карцинома Меркеля - редкий и агрессивный, то есть плохо поддающийся лечению тип рака кожи, чаще всего встречающийся у европеоидов старше 70 лет. Образуется в клетках нижней части эпидермиса Эпидермис - это верхний, наружный слой кожи. , позволяющих нам ощущать прикосновения.

Крупноклеточная карцинома - развивается в крупных округлых клетках, в большинстве случаев обнаруживается на поверхности легкого, но может возникать и в других его частях. Быстро растет и стремительно метастазирует - создает дополнительные очаги заболевания в других тканях.

Медуллярная карцинома. Формируется в мозговом веществе почки, содержащем структуры, отвечающие за поддержание водного и солевого баланса крови, а также в клетках протоков груди и щитовидной железе.

Мелкоклеточная карцинома. Возникает в легких, мочевом пузыре, слюнных железах и желудке. Быстро развивается, рано создает метастазы и имеет плохой прогноз.

Муцинозная карцинома. Образуется в вырабатывающих муцин - компонент слизи, клетках яичников, потовых и молочных желез, мочевого пузыря, легких, кишечника, аппендикса и эндометрия - ткани, выстилающей внутреннюю поверхность матки,

Папиллярная карцинома. Развивается в клетках щитовидной железы, кожи, почек и мочевого пузыря.

Плоскоклеточный рак. Формируется их плоских клеток, расположенных в эпителии - поверхностном слое тканей, защищающем их от инфекций и травм. Это один из самых распространенных видов злокачественных опухолей, который может начаться в любой части тела, где присутствуют подобные клетки. Чаще всего развивается в коже, пищеводе, во рту, губах, языке, миндалинах, легких, гортани, вульве, половом члене, влагалище, слюнных железах, анальном канале, мочевом пузыре и шейке матки.

Почечно-клеточная карцинома. Возникает в клетках, выстилающих почечные канальцы - небольшие трубочки, по которым проходит так называемая первичная моча - жидкость, из которой различные вещества и лишняя вода всасываются и поступают обратно в организм.

Уротелиальная, или переходно-клеточная карцинома. Образуется в особых клетках внутреннего слоя мочевого пузыря и мочевыводящих путей, способных менять форму, не повреждаясь при растяжении ткани.

Диагностика карциномы

При подозрении на наличие рака и перед назначением любого лечения проводится полное обследование, в ходе которого врачи оценивают общее состояние здоровья пациента и количество пострадавших от карциномы тканей. Для этого специалисты назначают целый ряд процедур:

- Анализы крови и мочи: с их помощью нельзя поставить окончательный диагноз, но можно выяснить, насколько хорошо работают внутренние органы, такие как почки и печень, и обнаружить онкомаркеры - особые белки, которые выделяют некоторые виды опухолей.

- УЗИ - исследование мягких тканей с помощью звуковых волн. Проводится быстро, не наносит вреда организму и практически не имеет противопоказаний, но дает не очень четкую картинку, особенно если изучаемая область находится далеко от датчика аппарата.

- КТ,или компьютерная томография - метод диагностики различных заболеваний с помощью серии рентгеновских снимков, объединяемых в одно, очень подробное изображение.

- МРТ ,магнитно-резонансная томография - создание крайне четкой картинки, отображающей состояние мягких тканей благодаря аппарату, использующему действие магнитов и радиоволн.

- Рентген грудной клетки -может потребоваться для выявления поражения легких.

- ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография. До проведения данного исследования пациент получает небольшую дозу радиоактивного сахара, который накапливается в измененных клетках. При сканировании содержащие его области выглядят особенно ярко. Данное свойство дает возможность специалистам выявлять любые, даже самые маленькие очаги заболевания, в том числе те, что не видны на КТ и МРТ.

- Биопсия - забор небольшого количества тканей и тщательное изучение свойств их клеток в лаборатории. Это единственный способ, позволяющий точно и безошибочно ставить окончательный диагноз.

При необходимости врачи могут назначить дополнительные процедуры или анализы.

Специалисты онкологического центра «Лапино-2» проводят полную диагностику рака и других опасных опухолей.

Мы выявляем любые проблемы со здоровьем, быстро выполняем обследование на самом современном оборудовании и в максимально сжатые сроки получаем результаты исследований из собственной лаборатории.

У нас работают только настоящие профессионалы своего дела - кандидаты и доктора медицинских наук с большим опытом в области борьбы с онкологией.

В нашем Центре можно не только пройти обследование, но и получить второе мнение - консультацию высококвалифицированного врача любого профиля. Данная услуга позволяет пациенту убедиться в правильности уже поставленного диагноза или выявить неточности уже имеющихся заключений.

Стадии карциномы

Сразу после выявления карциномы врачи устанавливают ее стадию - определяют, какие именно ткани успели пострадать от заболевания, и как далеко распространились измененные клетки. Эта информация дает возможность специалистам представлять примерные прогноза пациента и исходя из них назначать самое подходящее в каждом конкретном случае лечение.

Для стадирования используются международные системы, берущие за основу данные о трех ключевых элементах:

- С помощью буквы «Т» описывается размер основной опухоли и ее прорастание в ближайшие структуры. Ее минимальные габариты обозначаются как «Т1», а максимальные - «Т3» или «Т4», в зависимости от типа рака.

- «N» указывает на количество поврежденных лимфатических узлов - наших «фильтров», задерживающих и обезвреживающих опасные вещества и неправильные клетки. Если все они здоровы, шифр диагноза выглядит как «N0», а если поражены, то после «N» стоит цифра от 1 до 4.

- «М» говорит об отсутствии или наличии метастазов - дополнительных новообразований в других органах. Пока их нет, рядом с «М» стоит 0, и только на последней стадии карциномы в медицинской документации пишется «М1».

Для некоторых видов рака стадия определяется не только данными о T, N и M.

Еще один немаловажный фактор - это дифференцировка опухоли, то есть степень отличия ее клеток от нормальных:

- Высокодифференцированные новообразования, G1: их клетки под микроскопом выглядят почти так же, как здоровые. Они медленно растут и хорошо поддаются лечению.

- Среднедифференцированные,G2: клетки заметно отличаются от обычных.

- Низкодифференцированные, G3: они почти не похожи на нормальные.

- Недифференцированные,G4: их клетки выглядят совсем не так, как те, из которых они превратились в раковые. Они быстро развиваются, стремительно размножаются и плохо реагируют на терапию.

- Даже если степень дифференцировки не принимается во внимание при определении этапа заболевания, она влияет на выбор лечения и прогнозы пациента.

Тип клеток, из которых состоит опухоль, тоже может иметь значение. Например, стадирование плоскоклеточных карцином и аденокарцином пищевода проводится отдельно.

Результаты лабораторных тестов. При раке молочной железы критично наличие на измененных клетках особых белков - рецепторов, которые ускоряют рост новообразования при присоединении к гормонам Гормоны - это создаваемые железами химические вещества, которые сообщают тканям, как действовать - работать или отдыхать, выделять что-то или поглощать .

На перспективе лечения карцином щитовидной железы очень сильно отражается возраст человека.

Еще один значимый момент - расположение первичного очага заболевания в таких органах, как пищевод.

После определения значений для T, N, М и оценки прочих факторов врачи определяют стадию. В большинстве случаев их 4. Они обозначаются римскими цифрами от I до IV:

I. Такие новообразования имеют очень маленькие размеры и растут только в той ткани, в которой впервые возникли.

II. Как правило, на этом этапе поражаются более глубокие слои пораженного органа.

III. К третьей стадии относят более крупные опухоли, повредившие ближайшие структуры, или лимфатические узлы.

IV. На последней, четвертой, обнаруживаются метастазы - дополнительные очаги онкологии в тканях, расположенных далеко от первичного новообразования.

У некоторых видов заболевания есть нулевая стадия. Так называемый предрак, карцинома in situ или неинвазивный рак означает, что в организме присутствуют измененные клетки, но они находятся только в том слое, где впервые появились.

Лечение карциномы

Борьба с раком - сложная задача, требующая участия не одного, даже самого опытного врача, а нескольких докторов различных специальностей - хирурга, онколога, химиотерапевта и других.

Для лечения различных типов карцином применяется несколько методов.

- Часто первым и основным из них является хирургия - удаление пораженных и небольшого количества окружающих их здоровых структур. Если новообразование не крупное и не успело распространить свои клетки в другие области организма, применяются лапароскопические операции, в ходе которых травмируется минимальное количество тканей. Они проводятся через небольшие проколы в коже с помощью специальных инструментов и лапароскопа - тонкой гибкой трубки с видеокамерой и источником света на конце. Подобные вмешательства сокращают сроки пребывания в клинике и позволяют пациентам быстро восстанавливаться. В некоторых случаях приходится изымать не только опухоль, но и весь пострадавший орган - целиком или частично.

- Химиотерапия - прием препаратов, уничтожающих раковые и любые другие быстро делящиеся клетки. Такие вещества попадают в кровоток и воздействуют на все части тела. Подобные средства уменьшают опухоль или не позволяют ей расти, но имеют ряд серьезных побочных эффектов, поскольку оказывают влияние и на здоровые ткани.

- Лучевая терапия - разрушение измененных клеток с помощью радиации. Данный метод используется для борьбы с различными видами карцином. С его помощью специалисты сокращают объемы новообразования, облегчая его хирургическое удаление, уничтожают оставшиеся после операции очаги заболевания и снижают вероятность рецидива - повторного развития рака.

- Гормональная терапия - прием препаратов, которые воздействуют на стимулирующие развитие некоторых видов опухолей гормоны Гормоны - это создаваемые железами химические вещества, которые сообщающие тканям, как действовать - работать или отдыхать, выделять что-то или поглощать. . Подобные средства используются для замедления роста новообразований или облегчения вызванных ими симптомов.

- Таргетная терапия - вещества, уничтожающие определенные типы онкологических клеток. Они назначаются для уменьшения размеров или сдерживания темпов развития карциномы и практически не наносят вреда здоровым тканям.

- Иммунотерапия - препараты, которые активируют собственный иммунитет человека и помогают ему более эффективно выявлять и разрушать измененные клетки.

- Пациентам, которых нельзя полностью избавить от рака, назначается паллиативное лечение. Его задача заключается в улучшении качества жизни и облегчении симптомов заболевания, таких как боль, кровотечения, затруднение дыхания и непроходимость кишечника или мочевыводящих путей.

Специалисты онкологического центра «Лапино-2» проводят любое лечение карцином и других типов рака.

У нас работают только настоящие профессионалы своего дела - врачи с огромным опытом в области диагностики и борьбы с опасными для жизни опухолями.

Нашим пациентам не приходится тратить время на очереди и поездки в различные медицинские организации - все процедуры и вмешательства мы выполняем на территории Центра в максимально сжатые сроки.

Мы используем только самое современное оборудование и оригинальные препараты, дающие предсказуемый результат, а наш персонал делает все, чтобы пребывание в клинике было комфортным для каждого посетителя.

Прогнозы и выживаемость при карциноме

Перспективы каждого человека индивидуальны и зависят от множества факторов - типа рака, его распространенности, степени отличия измененных клеток от нормальных, реакции на лечение, возраста и общего состояния здоровья.

Врачи определяют примерные прогнозы, ориентируясь на данные специального показателя - так называемой «пятилетней выживаемости». Он представляет из себя статистическую выборку - количество пациентов на определенной стадии, проживших 5 или более лет с момента постановки диагноза.

Для всех типов заболевания действует единое правило - чем раньше их удается обнаружить и приступить к терапии, тем выше шансы на полное выздоровление.

Для подавляющего большинства опухолей in situ, клетки которых находятся только в той области, где впервые образовались, он составляет около 100%.

Одни из самых распространенных типов подобных опасных новообразований - карциномы легких. Для мелкоклеточных видов средняя продолжительность жизни на начальных этапах рака равняется 20 месяцам, а пятилетняя выживаемость - 20%. При распространении измененных клеток в другие части тела эта цифра падает до менее чем 1%. Для немелкоклеточных на первой стадии она не превышает 70%, а на последней - 10%.

Читайте также: