Исследование речи. Периферические органы речевого аппарата

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 22.01.2026

Если развитие речи связано с нейро-моторной стимуляцией речедвигательного аппарата, то развитие языка - с повышением словарного запаса, формированием правильного грамматического строя речи, способности адекватно использовать словарный запас в мышлении (внутренняя речь) и общении с окружающими (внешняя речь). В этом плане, возникающие проблемы развития речи - это, главным образом, проблемы медиков и логопедов, а развитие языка как основы речевого общения - задача чисто педагогическая.

3.1. Периферический и центральный отделы речевого аппарата

Анатомическое строение и физические характеристики артикуляторных органов человека хорошо приспособлены к производству человеческой речи. А, возможно, и наоборот - человеческая речь в том виде, в каком она сформировалась в процессе эволюции, определяется физическими характеристиками органов артикуляции человека и ограничениями, которые связаны с возможностями их изменения и перемещения в пространстве и времени.

В физиологическом отношении речь представляет собой сложный двигательный акт, осуществляемый по механизму условно-рефлекторной деятельности. Она образуется на основе кинестетических раздражений, исходящих из речевой мускулатуры, включая мышцы гортани и дыхательные мышцы.

Звуковая выразительность речи контролируется при помощи слухового анализатора, нормальная деятельность которого играет весьма важную роль в развитии речи у ребенка. Овладение речью происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающей средой, в частности с речевым окружением, являющимся для ребенка источником подражания. При этом ребенок пользуется не только звуковым, но и зрительным анализатором, имитируя соответствующие движения губ, языка и пр. Возникающие при этом кинестетические раздражения поступают в соответствующую область коры больших полушарий. Между тремя анализаторами (двигательным, слуховым и зрительным) устанавливается и закрепляется условнорефлекторная связь, обеспечивающая дальнейшее развитие нормальной речевой деятельности.

Причины периферических нарушений

В основном это анатомические нарушения органов речи.

1) Врожденные расщелины язычка («двурогий» язычок) или язычка с мягким нёбом, или всего нёба. В наиболее тяжелых случаях расщелина распространяется и на верхнюю челюсть и верхнюю губу, расчленяя их на две части. Вследствие нёбных расщелин выдыхаемый при речи воздух проходит и в нос, что придает голосу неприятный носовой тембр (гнусавость).

2) Расщелина верхней губы, вызывающая неплотное смыкание губ (п, б произносятся как ф, в).

3) Неправильные прикусы: открытый прикус (передний или боковой), резко выдающаяся вперед верхняя или нижняя челюсть.

4) Деформации зубов, челюстей, нёба, обусловленные часто рахитом, затрудняют произношение тех или иных звуков.

5) Короткая уздечка языка, препятствующая произношению.

6) Нарушения слуха (глухота, тугоухость). При ранней глухоте у ребенка речь совсем не развивается, при тугоухости — затруднена.

7) Нарушение голосового аппарата (гортани), в результате чего голос или полностью исчезает (возможна только шепотная речь) или становится хриплым.

Некоторые анатомические причины являются следствием неправильного ухода за ребенком (не соблюдается гигиена рта, уха, носа). Например, длительно, иногда до 2—3 и более лет, дети сосут твердый рожок или пальчики, что деформирует зубы, челюсти и нёбо. Рожок или пальчик вдавливают нёбо или вытягивают челюсти, нарушают правильное положение зубов.

При наличии анатомических нарушений и аномалий обращаются к специалисту-врачу. Однако одной медицинской помощи недостаточно, надо научить ребенка правильно пользоваться улучшенным органом речи. Это дело воспитателя.

Но и при имеющихся некоторых анатомических дефектах в периферических органах речи все же можно, хотя и с большим трудом, обучить дитя правильному произношению, так как у человека биологическое преодолевается социальным (обучением, воспитанием) на основе ведущей роли центральной нервной системы. Высшая нервная деятельность в силу необычайной пластичности мозга способна приспособить к речи дефектные органы. Вот почему нередко дети с неправильными челюстями или зубами все же говорят нормально.

Кроме болезнетворных факторов, непосредственно вызывающих болезненные явления, называемых производящими причинами, действуют еще факторы, способствующие возникновению или развитию болезненных явлений в речи, предрасполагающие к ним. Они часто называются почвой болезни. «Мы должны, — пишет И.П. Павлов, — иметь в виду как разные причины, так и разные почвы, которые, конечно, должны повлечь за собой как разные степени, так и разное течение, хотя бы и того же основного болезненного нарушения» . Почва не оказывает решающего влияния на возникновение и течение нарушений речи. Нарушение возникает и без нее, под воздействием одних производящих причин. Но она облегчает реализацию последних, усиливает эффективность их. Почвой может послужить переутомление, недостаточное питание, длительное недосыпание, ослабление организма предшествующими болезнями. Некоторые из заболеваний, перечисленных на странице 33 как причины нарушений, в иных случаях также можно считать почвой. Нередко причины речевых нарушений начинают действовать задолго до обнаружения их последствий, например, в случаях якобы «беспричинного» заикания.

Наблюдаемые у детей нормального детского сада недостатки речи можно обобщить таким образом.

1. Наиболее распространены возрастные особенности дыхания, голоса, произношения (от лепетной речи в младшей группе до отдельных звуков в старшей группе), темпа и ритма речи.

2. Гораздо реже встречаются патологические недостатки (косноязычие, гнусавость, заикание, остаточные явления алалии или афазии).

Из изложенного видно, что причины нарушений речи не являются изолированными, неизменными и непреодолимыми. Семья и воспитатель могут многое сделать, чтобы предупредить эти нарушения или преодолеть их.

Врожденные предпосылки недостатков речи проявляются чрезвычайно редко. Преувеличение роли наследственности в формировании речи приводит к вредной установке: если косноязычие или заикание наследственное, то бороться с ним бесполезно. Наследственно могут иногда передаваться лишь особенности анатомического строения органов речи (особая структура некоторых участков мозга, выдвинутая челюсть, редкие зубы и т.п.) и повышенная или пониженная возбудимость нервной системы в целом. То и другое может лишь облегчить проявления недочетов речи, но не обусловливает их и во всяком случае не обрекает детей на пожизненную неполноценность речи. Главная беда ребенка не в том, что он рождается с некоторыми дефектами речевого аппарата, а в том, что он живет иногда в условиях, неподходящих для нормального развития речи.

Исследование речи. Периферические органы речевого аппарата

Специалист приемной комиссии свяжется с Вами

в ближайшее время в рабочие часы с Пн-Вс с 9:00-21:00 МСК

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Алёна

Ответственная и отзывчивая! 😊

Ожидайте

Специалист свяжется с Вами сразу в рабочее время, ежедневно с 10:00 - 19:00 МСК

Речевой аппарат является совокупностью согласованно действующих органов, помогающих образовывать голос, регулировать его и формировать в осмысленные выражения.

Бесплатные занятия с логопедом

Бесплатный курс ИКТ для детей

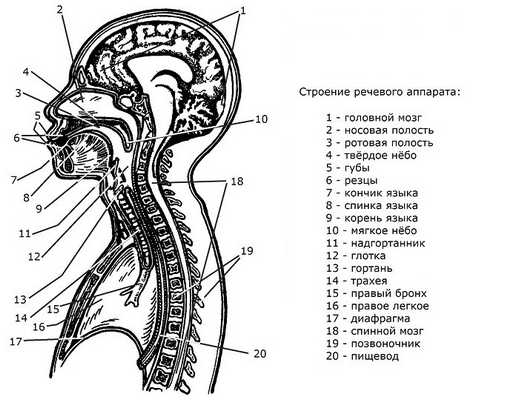

Возникновение речи у человека, формирование звуков возможно благодаря речевому аппарату. Речевой аппарат является совокупностью согласованно действующих органов, помогающих образовывать голос, регулировать его и формировать в осмысленные выражения. Таким образом речевой аппарат человека подразумевает под собой все элементы, прямо включенные в работу создания звуков - артикуляционный аппарат, в том числе ЦНС, органы дыхания - легкие и бронхи, горло и гортань, полости рта и носовые полости.

Строение речевого аппарата

Строение речевого аппарата человека, то есть его структура, разделена на два отделения — центральный и периферический отдел. Центральным звеном выступает человеческий мозг с его синапсами и нервами. К центральному речевому аппарату также относятся высшие отделы центральной нервной системы. Периферическим отделом, он же исполнительный является целая общность элементов организма, обеспечивающих формирование голоса и речи. Далее согласно структуры периферический отдел речевого аппарата разделяется на три подотдела:

- Отдел, регулирующий дыхательные процессы. Дыхание — важная функция организма. Оно реализовывается специальными нервными центрами и происходит автоматически. Звуки из организма всегда идут на выдохе, и образовываемая в этот момент волна воздуха помогает выполнять сразу две задачи - артикуляционную функцию и образование голоса. К этому отделу относятся легкие и бронхи, мышцы, расположенные меж ребер, диафрагма.

- Голосовой отдел. Голос обладает тремя характеристиками. Это его мощность, тембр и высота. Работа голосовых связок вызывает колебания воздуха, передаваемые во внешний мир, воспринимаемые как голос.

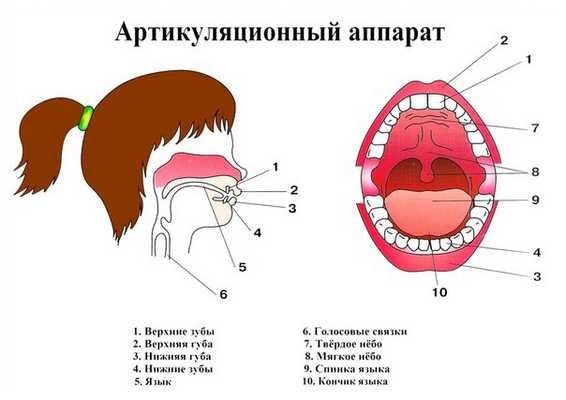

- Артикуляционный аппарат — это отдел непосредственного формирования звуков в речь. Состоит из активных органов и пассивных. Активные органы артикуляции — подвижные, помогающие формировать звуки. Основными органами артикуляции являются губы и язык, небо и челюсть. Их перемены в положении ведут к созданию сужений в разных местах артикуляционного отдела. От этого положения зависит характерность производимого звука. Нижняя челюсть помогает созданию ударных гласных. Язык — главная мышца артикуляционного аппарата. От его способностей к гибкости и трансформированию зависит четкость произносимых звуков. Губы также являются подвижной частью и способствуют формированию гласных звуков и речи, они являются важным органом при артикуляции слов, которому помогает конкретное расположение языка.

- Пассивные органы, входящие в артикуляционный аппарат — это органы неподвижные. Их главная задача быть фундаментом, основанием для активных органов. К пассивным органам относятся зубы и вся полость рта, твердое небо. А также глотка и гортань. Хоть они и неподвижны, но все же влияют, пусть и незначительно, на речевой потенциал и характер речи человека.

Формирование голоса

В каждом языке на нашей планете существует конкретное число звуков, создающих акустический образ языка. Звучание находит смысл только в схеме предложений, помогает различать одни буквы от других. Такое звучание называется фонемой языка. Все звуки языка отличаются по артикуляционным признакам, то есть их различие происходит от образования звуков в речевом аппарате человека. И по акустическим признакам — по различиям в звуке.

Голос можно считать результатом тяжелого труда мускулов разных составляющих периферического речевого аппарата. В формирование звука вносят свою лепту три его отдела:

- дыхательный, иначе энергетический - включает в себя легкие, бронхи, трахею и горло;

- голосообразовательный отдел, иначе генераторный - гортань вместе со звуковыми связками и мышцами;

- звукообразовательный, иначе резонаторный - полость ротоглотки и носа.

Работа данных отделов речевого аппарата в полном симбиозе может происходить только через центральное управление речевыми и голосообразовательными процессами. Это говорит о том, что дыхательный процесс, артикуляционный механизм и формирование звука, полностью контролируются нервной системой человека. Ее воздействие распространяется и на периферийные процессы:

- функционирование дыхательных органов регулирует мощность звучания голоса;

- функционирование ротовой полости отвечает за формирование гласных и согласных звуков и за различие артикуляционного процесса при их формировании;

- носовая часть обеспечивает регулировку обертонов звука.

В образовании голоса занимает ключевое место центральный речевой аппарат. Челюсть и губы человека, небо и надгортанная доля, глотка и легкие - все вовлечены в процесс. Воздушный поток, выходящий из организма, идущий далее сквозь гортань и проходящий через рот и нос, является источником звука. На своем пути воздух проходит через голосовые связки. Если они расслаблены, то звук не образовывается и проходит свободно. Если они приближены и напряжены — воздух, при прохождении создает вибрацию. Итогом этого процесса и является звук. А далее при работе подвижных органов ротовой полости происходит непосредственное формирование букв и слов.

Структурные компоненты речи

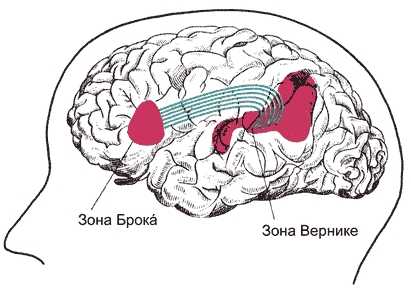

За речевую функцию отвечают:

- Центр сенсорной речи — восприятие звуков речи, базирующееся на звукоразличительной системе языка, за данный процесс отвечает зона Вернике в левом полушарии мозга.

- Центр моторной речи — за него отвечает зона Брока, благодаря ей возможно воспроизведение звуков, слов и фраз.

В связи с этим, в клинической психологии существует понятие импрессивной речи, иначе говоря, понимание и представление устной и письменной речи. Также существует понятие экспрессивной речи — та, которая произносится вслух с сопровождением определенного темпа, ритма, эмоций.

В процессе формирования речи каждый человек должен иметь четкое представление о следующих подсистемах родного языка:

- фонетика (какие могут быть слоги, звукосочетания, правильное их строение и сочетание);

- синтаксис (понимание того как именно происходит взаимосвязи и комбинаций между словами);

- лексика (знание словарного состава языка)

- семантика (способность понимать смыл слов задолго до получения навыков произношения);

- прагматика (отношения между знаковыми системами и теми, кто их использует).

Под фонологической составляющей языка подразумевается знание смыслоразличительных единиц языка(фонем). Физически звуки речи можно разделить на шумы (согласные) и тоны (гласные). В основе любого языка лежит определенный различительный признак, если изменить один из них, то смысл слова кардинально изменится. К основным смыслоразличительным признакам следует отнести глухость и звонкость, мягкость и твердость, а также ударность и безударность. Именно эти признаки выступают основой фонем системы языка. Каждый язык предполагает разное количество смыслоразличительных единиц, как правило, от 11 до 141.

Русский язык предполагает использование 42 фонем, в частности, 6 гласных и 36 согласных.

Научно доказано, что любой здоровый грудной ребенок в первый год жизни имеет способность к воспроизведению 75 различных кратчайших звуковых единиц, иными словами может усвоить любой язык. Но, чаще всего, дети, на начальных этапах своего развития находятся только в одной языковой среде, поэтому со временем они утрачивают способность воспроизводить звуки, не принадлежащие к родному русскому языку.

Диагностика проблем с речевым аппаратом

Усвоение норм родного языка происходит путем копирования того, что человек слышит. И все родители по-разному относятся к проблемам развития речи у своих детей. Одни — начинают бить тревогу, когда ребенок в возрасте двух лет не использует для общения развернутые фразы, другие - более беспечны, и могут упорно не замечать, что у ребенка нарушено функционирование речевого аппарата.

Наличие проблем во многом зависит от того насколько правильно сформирован речевой аппарат человека. Важно чтобы каждый отдел, принимающий участие в формировании голоса, полноценно и точно функционировал.

Основаниями нарушений могут являться множество факторов, так как строение речевого аппарата человека очень структурно сложная схема. Но основных причин всего три:

- неверное использование органов речи;

- структурные нарушения речевых органов или тканей;

- проблемы с отделами нервной системы, обеспечивающими процесс воспроизведения звуков и голоса.

Под задержкой речевого развития (ЗРР) подразумевается количественное недоразвитие словарного запаса, несформированность экспрессивной речи либо отсутствие фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам у детей. При дефиците голосовых функций общение ограничивается, объем получаемой из внешнего мира информации речевого характера уменьшается, что далее может привести к серьезным проблемам с чтением и письмом.

Такие дети нуждаются в консультации детского невропатолога, детского отоларинголога, логопеда, а также психолога для подбора объема коррекционной помощи.

Знание строения речевого аппарата и его функций поможет вам вовремя обратить внимание на отклонения от нормы и увеличивает шанс на быстрое и полное исправление патологии.

Прежде чем начать свою работу по обучению ребёнка правильно произносить звуки, я изучаю структурное и функциональное состояние ротовой, глоточной и гортанной областей. Происходит оценка состояния дыхательной системы, особенности носовых пазух - это также позволяет выявить причины неправильного произношения звуков, и как следствие, неправильной речи.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Обследование особенностей строения артикуляционного аппарата ребёнка | 43 КБ |

Предварительный просмотр:

Возраст до семи лет наиболее благоприятен как для развития речи, так и для ее коррекции в случае нарушения. Безусловно, на ее формирование большое влияние оказывают различные факторы. Социальная и речевая среда, наличие или отсутствие задержки психического развития и других органических поражений, особенности строения речевого аппарата.

Нарушение звукопроизношения, обусловленное анатомическими дефектами периферического аппарата речи называется - механической дислалией. Возникают такие изменения преимущественно во внутриутробном периоде, как правило, в первые три месяца беременности, когда происходит закладка лицевой части скелета. Особенно это касается нёбных расщелин. Но аномалии развития артикуляционных органов могут носить и приобретённый характер, являясь результатом травм, ожогов, ранений, привычки ребёнка постоянно держать пальцы во рту и т. п. Изменения, происходящие в этот момент в речевом аппарате, «заставляют» организм на них реагировать, приспосабливать мышцы к новому положению языка, щек, твердого неба.

В процессе моей работы я регулярно сталкиваюсь с детьми всех возрастов с различными речевыми нарушениями. Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, может быть эффективной только в том случае, когда она основана на глубоком и объективном логопедическом обследовании.

Обследование особенностей строения артикуляционного аппарата ребёнка производится в определённом порядке.

- Исследование губ.

- Исследование зубного ряда.

3 . Исследование прикуса.

- Исследование языка.

- Исследование твёрдого и мягкого нёба

- Исследование нижней челюсти.

Какие аномалии зубочелюстной системы могут стать причиной неправильного произношения звуков?

Прежде всего это отклонения от нормы в строении челюстей и зубов . Наиболее распространенным дефектом в строении челюстей является неправильный прикус, то есть неправильное расположение зубов верхней и нижней челюстей по отношению друг к другу. При нормальном прикусе верхние резцы перекрывают нижние на 1,5 - 3 мм, то есть примерно на 1/3 высоты коронок зубов.

Наиболее характерны следующие аномалии прикуса .

Глубокий прикус - верхние резцы слишком глубоко перекрывают нижние, так что последние почти не видны.

Открытый передний прикус - при смыкании коренных зубов между верхними и нижними резцами остается щель большей или меньшей величины.

Открытый боковой прикус - при смыкании резцов между коренными зубами с одной или с обеих сторон остается щель.

Прямой прикус - при смыкании зубов верхние резцы прямо становятся на нижние, совсем не перекрывая их.

Перекрестный прикус - нарушено нормальное соотношение зубных дуг, которые оказываются смещенными вбок по отношению друг к другу. Перекрестный прикус может иметь место, в частности, при сужении одной из челюстей.

Прогнатия - аномалия прикуса, связанная с выступанием вперед верхней челюсти.

Прогения - аномалия прикуса, связанная с выступанием вперед нижней челюсти.

Наиболее распространенными аномалиями зубов являются следующие:

- редкое расположение зубов;

- наличие диастемы (щели между верхними резцами);

- слишком мелкие или деформированные зубы;

- полное отсутствие зубов.

Аномалии в строении языка:

- короткая уздечка языка, не позволяющая языку подниматься вверх;

- слишком маленький язык;

- слишком большой язык.

Аномалии в строении мягкого и твердого нёба:

- слишком низкое твёрдое нёбо;

- слишком высокое (готическое) твёрдое нёбо;

- расщелины мягкого и твёрдого нёба.

Аномалии в строении губ:

- расщелина верхней губы

- недоразвитие губ.

Отмеченные аномалии в строении артикуляционных органов по - разному влияют на звукопроизношение. Одни из них (например, короткая подъязычная уздечка языка) отражаются на произношении лишь отдельных звуков, другие же (например, расщелины нёба) нарушают произношение практически всех звуков речи.

Аномалии в строении челюстей и зубов больше всего влияют на произношение свистящих и шипящих звуков, при нормальном артикулировании которых между верхними и нижними резцами должна образоваться очень узкая (не более 1,5 - 2 мм) щель. Наличие прогнатии, прогении, открытого переднего прикуса, отсутствие передних зубов лишает ребёнка возможности обеспечить этот момент артикуляции, что и приводит к дефектам в произношении названных звуков. Боковые открытые прикусы способствуют «утечке» воздуха по бокам, что может обусловить «боковое» произношение многих речевых звуков.

Короткая уздечка языка чаще всего приводит к неправильному произношению звука «Р», иногда - звука «Л» и даже шипящих - звуков верхней артикуляции, посколько для нормального артикулирования этих звуков необходим достаточно высокий подъем кончика языка.

Слишком высокое твёрдое нёбо также может обусловить дефекты произношения звука «Р», так как в этих условиях даже при достаточно длинной уздечке языка нормальное артикулирование этого звука может быть затруднено.

Аномалии в строении губ отражаются преимущественно на произношении губных звуков. Что касается слишком массивного языка, то это может приводить к неотчетливости звучания многих звуков речи.

Нарушения звукопроизношения при механической дислалии имеют некоторые особенности.

Во - первых, в этих случаях одновременно страдают целые группы звуков, имеющие какие - то общие моменты артикуляции. Например, при наличии у ребёнка открытого переднего прикуса обычно наблюдается межзубное произношение сразу всех переднеязычных звуков (С, З, Ц, Ш, Ч, Щ, Т, Д, Н, Л), поскольку данная аномалия не позволяет удерживать кончик языка за передними зубами.

Во - вторых, дефекты звукопроизношения при механической дислалии выражаются главным образом в искаженном произношении звуков, а не в заменах их другими звуками. Это объясняется тем, что ребёнок, различающий звуки на слух, стремится произнести именно нужный звук, не допустив его замены другим звуком, но из - за дефектов в строении артикуляционного аппарата звучание получается искаженным.

Важно отметить, что для того, чтобы научить ребенка правильно произносить звуки, необходимо компенсировать имеющиеся недостатки. Для этого необходима слаженная работа логопеда-дефектолога, детского стоматолога и врача ортодонта. Своевременное хирургическое лечение (пластика уздечки языка), ортопедическое лечение (пластинки с искусственными зубами) и ортодонтическая коррекция станет фундаментом не только правильного произношения, но и полноценного пережевывания пищи и глотания.

Строение артикуляционного аппарата

учебно-методический материал по логопедии

Данный учебно-методический материал поможет Вам познакомиться со строением артикуляционного аппарата.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| stroenie_artikulyatsionnogo_apparata.docx | 258.25 КБ |

Строение артикуляционного аппарата

1. Отдел, регулирующий дыхательные процессы. Дыхание — важная функция организма. Оно реализовывается специальными нервными центрами и происходит автоматически. Звуки из организма всегда идут на выдохе, и образовываемая в этот момент волна воздуха помогает выполнять сразу две задачи - артикуляционную функцию и образование голоса. К этому отделу относятся легкие и бронхи, мышцы, расположенные меж ребер, диафрагма.

2. Голосовой отдел. Голос обладает тремя характеристиками. Это его мощность, тембр и высота. Работа голосовых связок вызывает колебания воздуха, передаваемые во внешний мир, воспринимаемые как голос.

Артикуляционный аппарат — это отдел непосредственного формирования звуков в речь. Состоит из активных органов и пассивных. Активные органы артикуляции — подвижные, помогающие формировать звуки. Основными органами артикуляции являются губы и язык, небо и челюсть. Их перемены в положении ведут к созданию сужений в разных местах артикуляционного отдела. От этого положения зависит характерность производимого звука. Нижняя челюсть помогает созданию ударных гласных. Язык — главная мышца артикуляционного аппарата. От его способностей к гибкости и трансформированию зависит четкость произносимых звуков. Губы также являются подвижной частью и способствуют формированию гласных звуков и речи, они являются важным органом при артикуляции слов, которому помогает конкретное расположение языка.

Читайте также:

- УЗИ при монохориальной диамниотической двойне

- Пример сепсиса как причины пороков сердца. Сочетание ревматизма и сепсиса при пороке сердца

- Принципы лечения отравления нервно-паралитическими оттравляющими веществами

- Варианты иммобилизирующих шин на кисть

- Блокада левой передней ветви предсердно-желудочкового пучка. Блокада обеих левых ветвей предсердно-желудочкового пучка