Клиника и диагностика поражений ветвей дуги аорты. Лечение патологии ветвей дуги аорты

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.01.2026

Двойная дуга аорты — это врожденная аномалия развития, при которой формируется полное сосудистое кольцо, состоящее из правой и левой дуг аорты. Патологическое состояние в основном проявляется в раннем детском возрасте. Типичные симптомы: шумное дыхание с периодами апноэ, срыгивания и отказ от кормления, частые инфекционные заболевания респираторного тракта. Для диагностики двойной дуги аорты используют инструментальные исследования — МСКТ-ангиографию, ЭхоКГ, бронхоскопию. При сосудистой аномалии применяется радикальное оперативное лечение — резекция участка дуги и пластика аорты.

МКБ-10

Общие сведения

Двойная дуга аорты (ДДА) входит в группу патологий под названием «сосудистые кольца и петли», частота которых составляет около 1% от всех врожденных сердечно-сосудистых аномалий. ДДА занимает первое место среди всех сосудистых пороков — удельный вес заболевания составляет 42%. В 20-30% случаев двойная аортальная дуга комбинируется с другими пороками развития — тетрадой Фалло, открытым артериальным протоком (ОАП). Статистически значимых различий в половой или расовой принадлежности пациентов не выявлено.

Причины

- Физические воздействия. Наиболее значимым для сердечно-сосудистых пороков является радиационное излучение, особенно при его длительном воздействии на организм беременной женщины. В группу риска входят беременные, проживающие в местности с повышенным радиационным фоном.

- Химические реагенты. Чаще всего неблагоприятное воздействие обусловлено употреблением алкоголя, курением, применением токсических или наркотических веществ. Формирование двойной дуги возможно, когда мать в период беременности принимает тератогенные лекарства (эстрогены, ретиноиды, химиопрепараты).

- Биологические агенты. Аномалии со стороны сердечно-сосудистой системы ребенка встречаются при инфицировании возбудителями TORCH-комплекса (краснуха, цитомегаловирус, токсоплазмоз и др.). Поражение плода возможно, даже если у беременной нет клинических проявлений заболевания.

Патогенез

Формирование аортального порока происходит на 4-5 неделе эмбриогенеза. В основе двойной сосудистой аномалии лежат нарушения развития и дифференцировки жаберных дуг — хрящевых пластинок, которые служат источником для образования подъязычной кости, гортани и трахеи, сосудов. Из IV, V и VI жаберных дуг формируются артерии, расположенные в грудной полости. При патологиях эмбриогенеза формируется аномальное аортальное кольцо, сдавливающее трахею с пищеводом.

Классификация

По морфофункциональному принципу ДДА подразделяют на 3 варианта: доминантная правая дуга (в 70% случаев), доминантная левая дуга (20%) и сбалансированная форма, когда обе сосудистые ветви развиты одинаково. Существует другая классификация сосудистой аномалии, основанная на функциональной способности аортальных дуг. По этому принципу в современной кардиологии выделяют несколько типов и подтипов порока:

- Тип I. Характерно хорошее функционирование обеих дуг аорты, гемодинамика длительное время остается нормальной.

- Тип II. Одна из аортальных дуг хорошо функционирует (чаще правая), а вторая подвергается атрезии (заращению) на определенном участке.

- Подтип А. Атрезированный участок расположен между артериальной связкой и нисходящим отделом аорты.

- Подтип В. Атрезия в промежутке от подключичной артерии до артериальной связки.

- Подтип С. Атрезия участка двойной аортальной дуги, расположенной между общей сонной и подключичной артериями.

- Подтип D. Атрезия локализована между восходящей аортой и общей сонной артерией.

Симптомы

Клинические проявления двойной дуги обусловлены нарушением вентиляции воздуха через трахею и нарушением прохождения пищи по пищеводу. В большинстве случает первые симптомы аномалии проявляются сразу после рождения ребенка либо в раннем детстве. Начальные признаки наличия двойной дуги аорты — шумное учащенное дыхание, эпизоды рефлекторного апноэ. У младенцев наблюдаются частые срыгивания. В время кормления бывает синюшность кожи вокруг губ.

У детей около года и старше выявляются затруднения при глотании твердых продуктов, отказ от еды. Периодически возникают приступы кашля, сочетающиеся с периоральным цианозом. Одышка беспокоит как при физических нагрузках, так и в покое. Для больных с двойной аортальной дугой типичны частые респираторные заболевания (трахеиты, бронхиты), которые имеют затяжное течение и тяжело купируются медикаментами.

В редких случаях аномалия проявляется у старших детей, подростков или взрослых. Пациенты ощущают препятствия во время глотания твердой пищи, чувство «застревания» еды в пищеводе. После еды часто ощущаются боли и распирание в грудной клетке, иногда бывает рвота неизмененной пищей. Дыхание становится шумным, появляются хрипы, которые слышны на расстоянии. Характерна приступообразная одышка, усиливающаяся при небольшой физической нагрузке.

Осложнения

При двойной дуге аорты нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Сдавление трахеи и бронхов провоцирует хроническое воспаление слизистой, сопровождающееся кашлем и выделением мокроты. При длительной персистенции бронхита происходит необратимый фиброз стенок дыхательных путей. Из-за снижения проходимости пищевода дети медленно набирают вес, отстают в физическом развитии.

Патологическое сосудистое кольцо нарушает гемодинамику в крупных артериях и венах. Происходит утолщение аортальной стенки, повышается ее ригидность, что создает благоприятные условия для раннего начала артериальной гипертензии. В области незрелых стенок двойной сосудистой дуги зачастую формируются аневризмы, которые могут спонтанно разрываться. Иногда наступает внезапная смерть от острых кардиологических или пульмональных осложнений.

Диагностика

Для ДДА характерно сходство клинических симптомов с бронхопульмональными и эзофагеальными заболеваниями, что требует от врача проведения дифференциальной диагностики. С учетом возраста обследованием больного занимается неонатолог, педиатр или терапевт-кардиолог. При физикальном исследовании выслушивается жесткое дыхание, хрипы в легких, патологические сердечные шумы. Для постановки диагноза проводятся инструментальные диагностические методы:

- МСКТ-ангиография. Мультиспиральная компьютерная ангиография аорты и магистральных сосудов рекомендована для получения трехмерного изображения, на котором четко видна двойная сосудистая дуга. С помощью МСКТ измеряют диаметр аорты на разных уровнях, обнаруживают участки атрезии.

- Эхокардиография. УЗИ сердца выполняется для исключения сопутствующих кардиальных пороков и оценки кровотока. Признаков органической патологии сердца в случае двойной дуги нет. При длительном существовании аномалии наблюдается снижение сердечного выброса, дискоординация сократимости миокарда.

- Бронхоскопия. Инвазивное эндоскопическое исследование дыхательных органов выявляет щелевидное сужение трахеи на участке бифуркации, а также признаки хронического воспалительного процесса в бронхах. Используется для дифференцировки ДДА с бронхолегочными болезнями.

- Дополнительные методы. ЭКГ регистрируется для оценки работы проводящей системы сердца, диагностики аритмий или блокады ножки пучка Гиса. На рентгенографии ОГК визуализируются расширенные и неструктурные корни легких, поля повышенной пневматизации легочной ткани.

КТ сердца. Двойная дуга аорты. Стрелками указаны правая и левая дуги аорты примерно одинакового размера.

Лечение двойной дуги аорты

Консервативная терапия

Медикаментозное лечение ДДА показано для коррекции витальных функций на этапе предоперационной подготовки. Если определяется осложненное течение двойной дуги аорты, назначают патогенетическую терапию — антибиотики, глюкокортикоиды, бронходилататоры. При серьезных дыхательных нарушениях требуется перевод пациента в реанимационное отделение, обеспечение кислородной поддержки.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство — единственный способ радикального лечения двойной дуги аорты. Операцию планируют в максимально ранние сроки после выявления ДДА, пока не наступили необратимые изменения в трахее или пищеводе. Кардиохирургическая тактика предполагает резекцию одной дуги аорты (чаще левой) с последующей пластикой ее стенки. После операции нормализуется гемодинамика и исчезает компрессия соседних органов.

Прогноз и профилактика

Результаты хирургической коррекции двойной дуги аорты удовлетворительные: частота послеоперационных осложнений сведена к минимуму, после устранения компрессии состояние больных резко улучшается. При ранней диагностике и коррекции порока прогноз для жизни и здоровья благоприятный. Профилактика включает устранение тератогенных влияний у беременных женщин, пренатальную УЗ-диагностику.

1. Двойная дуга аорты у детей/ С.А. Котов, А.А. Свободов, В.С. Разумовский, Н.Т. Сирия// Детские болезни сердца и сосудов. — 2018.

2. Двойная дуга аорты с формированием сосудистого кольца и развитием синдрома компрессии трахеи и пищевода: особенности клинической картины, диагностики и хирургической тактики/ В.С. Аракелян, Н.А. Гидаспов, П.П. Куличков, Г.Б. Тачиева, О.И. Шишкина// Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. — 2016.

3. Аномалии дуги аорты, образующие сосудистое кольцо: клиника, диагностика и методы хирургической коррекции. Автореферат диссертации/ С.Н. Беседин. - 1991.

4. Врожденные сосудистые кольца/ Раад Таммо, Т.А. Ялынская, Н.В. Рокицкая, Л.В. Рокицкая, Е.Б. Ершова// Лучевая диагностика, лучевая терапия. — 2010.

Аневризма аорты

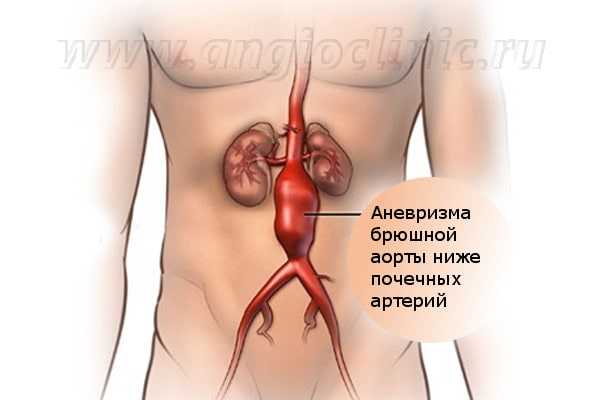

Аневризма аорты - патологическое локальное расширение участка магистральной артерии, обусловленное слабостью ее стенок. В зависимости от локализации аневризма аорты может проявляться болью в грудной клетке или животе, наличием пульсирующего опухолевидного образования, симптомами компрессии соседних органов: одышкой, кашлем, дисфонией, дисфагией, отечностью и цианозом лица и шеи. Основу диагностики аневризмы аорты составляют рентгенологические (рентгенография грудной клетки и брюшной полости, аортография) и ультразвуковые методы (УЗДГ, УЗДС грудной/брюшной аорты). Хирургическое лечение аневризмы предполагает выполнение ее резекции с протезированием аорты либо закрытого эндолюминального протезирования аневризмы специальным эндопротезом.

Аневризма аорты характеризуется необратимым расширением просвета артериального ствола на ограниченном участке. Соотношение аневризм аорты различной локализации примерно следующее: аневризмы брюшной части аорты составляют 37% случаев, восходящего отдела аорты - 23%, дуги аорты - 19%, нисходящего отдела грудной аорты - 19,5%. Т. о., на долю аневризм грудной аорты в кардиологии приходится почти 2/3 всей патологии. Аневризмы грудного отдела аорты часто сочетаются с другими аортальными пороками - аортальной недостаточностью и коарктацией аорты.

По этиологии все аневризмы аорты могут быть разделены на врожденные и приобретенные. Формирование врожденных аневризм связано с наследственными заболеваниями стенки аорты:

Приобретенные аневризмы аорты могут иметь воспалительную и невоспалительную этиологию:

- Поствоспалительные аневризмы возникают вследствие специфического и неспецифического аортита при грибковых поражениях аорты, сифилисе, послеоперационных инфекциях.

- Невоспалительные дегенеративные аневризмы обусловлены атеросклерозом, дефектами шовного материала и протезов аорты .

- Гемодинамически-постстенотических и травматические аневризмы связаны с механическими повреждениями аорты

- Идиопатические аневризмы развиваются при медионекрозе аорты.

Факторами риска формирования аневризм аорты считаются пожилой возраст, мужской пол, артериальная гипертензия, табакокурение и злоупотребление алкоголем, наследственная отягощенность.

Кроме дефектности стенки аорты в формировании аневризмы принимают участие механические и гемодинамические факторы. Аневризмы чаще возникают в функционально напряженных зонах, испытывающих повышенную нагрузку вследствие высокой скорости кровотока, крутизны пульсовой волны и ее формы. Хроническая травматизация аорты, а также повышенная активность протеолитических ферментов вызывают деструкцию эластического каркаса и неспецифические дегенеративные изменения в стенке сосуда.

Сформировавшаяся аневризма аорты прогрессирующе увеличивается в размерах, поскольку напряжение на ее стенки возрастает пропорционально расширению диаметра. Кровоток в аневризматическом мешке замедляется и приобретает турбулентный характер. В дистальное артериальное русло поступает лишь около 45% крови от объема, находящегося в аневризме. Это связано с тем, что, попадая в аневризматическую полость, кровь устремляется вдоль стенок, а центральный поток сдерживается механизмом турбулентности и присутствием в аневризме тромботических масс. Наличие тромбов в полости аневризмы является фактором риска тромбоэмболий дистальных разветвлений аорты.

В сосудистой хирургии предложено несколько классификаций аневризм аорты с учетом их локализации по сегментам, формы, структуры стенок, этиологии. В соответствии с сегментарной классификацией выделяют

Оценка морфологического строения аневризм аорты позволяет подразделить их на истинные и ложные (псевдоаневризмы):

- Истинная аневризма характеризуется истончением и выпячиванием наружу всех слоев аорты. По этиологии истинные аневризмы аорты обычно атеросклеротические или сифилитические.

- Псевдоаневризма. Стенка ложной аневризмы представлена соединительной тканью, образовавшейся вследствие организации пульсирующей гематомы; собственные стенки аорты в формировании ложной аневризмы не задействованы. По происхождению чаще бывают травматическими и послеоперационными.

По форме встречаются мешотчатые и веретенообразные аневризмы аорты: первые характеризуются локальным выпячиванием стенки, вторые - диффузным расширением всего диаметра аорты. В норме у взрослых диаметр восходящей аорты составляет около 3 см, нисходящей грудной аорты - 2,5 см, брюшной аорты - 2 см. Об аневризме аорты говорят при увеличении диаметра сосуда на ограниченном участке в 2 и более раза.

С учетом клинического течения различают неосложненные, осложненные, расслаивающиеся аневризмы аорты. К числу специфических осложнений аневризм аорты относятся разрывы аневризматического мешка, сопровождающиеся массивным внутренним кровотечением и образованием гематом; тромбозы аневризмы и тромбоэмболии артерий; флегмоны окружающих тканей вследствие инфицирования аневризмы.

Особый тип представляет собой расслаивающаяся аневризма аорты, когда через разрыв внутренней оболочки кровь проникает между слоями стенки артерии и распространяется под давлением по ходу сосуда, постепенно расслаивая его.

Симптомы аневризмы аорты

Клинические проявления аневризм аорты вариабельны и обусловлены локализацией, размерами аневризматического мешка, его протяженностью, этиологией заболевания. Аневризмы могут протекать бессимптомно или сопровождаться скудной симптоматикой и выявляться на профилактических осмотрах. Ведущим проявлением служит боль, обусловленная поражением стенки аорты, ее растяжением или компрессионным синдромом.

Аневризма брюшной аорты

Клиника аневризмы брюшной аорты проявляется преходящими или постоянными разлитыми болями, дискомфортом в области живота, отрыжкой, тяжестью в эпигастрии, ощущением переполнения желудка, тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника, похуданием. Симптоматика может быть связана с компрессией кардиального отдела желудка, 12-перстной кишки, вовлечением висцеральных артерий. Часто больные самостоятельно определяют наличие усиленной пульсации в животе. При пальпации определяется напряженное, плотное, болезненное пульсирующее образование.

Аневризма грудной аорты

Для аневризмы восходящего отдела аорты типичны боли в области сердца или за грудиной, обусловленные сдавлением или стенозированием венечных артерий. Пациентов с аортальной недостаточностью беспокоит одышка, тахикардия, головокружение. Аневризмы больших размеров вызывают развитие синдрома верхней полой вены с головными болями, отечностью лица и верхней половины туловища.

Аневризма дуги аорты приводит к компрессии пищевода с явлениями дисфагии; в случае пережатия возвратного нерва возникает осиплость голоса (дисфония), сухой кашель; заинтересованность блуждающего нерва сопровождается брадикардией и слюнотечением. При компрессии трахеи и бронхов развиваются одышка и стридорозное дыхание; при сдавлении корня легкого - застойные явления и частые пневмонии.

При раздражении аневризмой нисходящей аорты периаортального симпатического сплетения возникают боли в левой руке и лопатке. В случае вовлечения межреберных артерий может развиваться ишемия спинного мозга, парапарезы и параплегии. Компрессия позвонков сопровождается их узурацией, дегенерацией и смещением с формированием кифоза. Сдавление сосудов и нервов клинически проявляется радикулярными и межреберными невралгиями.

Аневризмы аорты могут осложняться разрывом с развитием массивного кровотечения, коллапса, шока и острой сердечной недостаточности. Прорыв аневризмы может происходить в систему верхней полой вены, перикардиальную и плевральную полость, пищевод, брюшную полость. При этом развиваются тяжелые, подчас фатальные состояния - синдром верхней полой вены, гемоперикард, тампонада сердца, гемоторакс, легочное, желудочно-кишечное или внутрибрюшное кровотечение.

При отрыве тромботических масс из аневризматической полости развивается картина острой окклюзии сосудов конечностей: цианоз и болезненность пальцев стоп, ливедо на коже конечностей, перемежающаяся хромота. При тромбозе почечных артерий возникает реноваскулярная артериальная гипертензия и почечная недостаточность; при поражении мозговых артерий - инсульт.

Диагностический поиск при аневризме аорты включает оценку субъективных и объективных данных, проведение рентгенологических, ультразвуковых и томографических исследований. Аускультативным признаком аневризмы служит присутствие систолического шума в проекции расширения аорты. Аневризмы брюшной аорты обнаруживаются при пальпации живота в виде опухолевидного пульсирующего образования. Инструментальная диагностика:

- Рентгенография. В план рентгенологического обследования пациентов с аневризмой грудной или брюшной аорты включается рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки, обзорная рентгенография брюшной полости, рентгенография пищевода и желудка.На заключительном этапе обследования выполняют аортографию, по данным которой уточняются локализация, размеры, протяженность аневризмы аорты и ее отношение к соседним анатомическим структурам.

- УЗИ. При распознавании аневризм восходящего отдела аорты используется эхокардиография; в остальных случаях проводится УЗДГ (УЗДС) грудной/брюшной аорты.

- Компьютерная томография. КТ (МСКТ) грудной/брюшной аорты позволяет точно и наглядно представить аневризматическое расширение, выявить наличие расслоения и тромботических масс, парааортальной гематомы, очагов кальциноза.

По результатам комплексного инструментального обследования принимается решение о показаниях к оперативному лечению. Аневризму грудной аорты следует дифференцировать от опухолей легких и средостения; аневризму брюшной аорты - от объемных образований брюшной полости, поражения лимфоузлов брыжейки, забрюшинных опухолей.

КТ-ангиография аорты. Аневризма брюшной аорты над бифуркацией. Просвет аневризмы (красная стрелка), пристеночный тромб (зеленая стрелка).

Лечение аневризмы аорты

При бессимптомном непрогрессирующем течении аневризмы аорты ограничиваются динамическим наблюдением сосудистого хирурга и рентгенологическим контролем. Для снижения риска возможных осложнений проводится гипотензивная и антикоагулянтная терапия, снижение уровня холестерина.

Оперативное вмешательство показано при аневризмах брюшной аорты диаметром более 4 см; аневризмах грудной аорты диаметром 5,5-6,0 см или при увеличении аневризм меньшего размера более чем на 0,5 см за полгода. При разрыве аневризмы аорты показания к экстренному хирургическому вмешательству абсолютные.

Хирургическое лечение аневризмы аорты заключается в иссечении аневризматически измененного участка сосуда, ушивании дефекта либо его замещении сосудистым протезом. С учетом анатомической локализации выполняется резекция аневризмы брюшной аорты, грудной аорты, дуги аорты, торакоабдоминальной части аорты, подпочечного отдела аорты.

При гемодинамически значимой аортальной недостаточности резекцию восходящей грудной аорты сочетают с протезированием аортального клапана. Альтернативой открытому сосудистому вмешательству служит эндоваскулярное протезирование аневризмы аорты с установкой стента.

Прогноз аневризмы аорты, главным образом, определяется ее размерами и сопутствующим атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы. В целом естественное течение аневризмы неблагоприятное и связано с высоким риском смерти от разрыва аорты или тромбоэмболических осложнений. Вероятность разрыва аневризмы аорты диаметром 6 и более см составляет 50% в год, меньшего диаметра - 20% в год. Раннее выявление и плановое хирургическое лечение аневризм аорты оправдано низкой интраоперационной (5 %) летальностью и хорошими отдаленными результатами.

Профилактические рекомендации включают контроль АД, организацию правильного образа жизни, регулярное наблюдение у кардиолога и ангиохирурга, медикаментозную терапию сопутствующей патологии. Лицам из групп риска по развитию аневризмы аорты следует проходить скрининговое ультразвуковое обследование.

Аневризма дуги аорты

Аневризма дуги аорты - диффузное или локальное расширение просвета аорты на отрезке между ее восходящей и нисходящей частью, превышающее нормальный диаметр сосуда. Аневризма дуги аорты может проявляться одышкой, кашлем, дисфагией, осиплостью голоса, отечностью и цианозом лица, набуханием шейных вен, что связано с компрессией близлежащих органов. Диагностическая тактика при подозрении на аневризму дуги аорты включает проведение рентгенографии грудной клетки, ЭхоКГ и УЗДГ грудной аорты, аортографии, КТ и МРТ. Лечение заключается в резекции аневризмы дуги аорты в условиях ИК с установкой аллотранспланта или эндолюминальном протезировании аневризмы специальным эндопротезом.

В зависимости от уровня локализации различают аневризмы корня аорты и синусов Вальсальвы, восходящей аорты, дуги аорты, нисходящей аорты, брюшной аорты. Довольно часто в кардиологии и кардиохирургии встречаются сочетанные поражения смежных сегментов аорты. Так, аневризмы дуги аорты редко встречаются изолированно; в большинстве случаев они являются продолжением аневризматического расширения корня или восходящего отдела аорты.

Дугой аорты принято называть часть аорты, расположенную между ее восходящим и нисходящим отделами. Дуга аорты проходит между легочными артериями и огибает левый главный бронх. От дуги аорты отходят три крупные сосудистые ветки - плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии.

По данным аутопсий, аневризмы грудной части аорты встречаются в 0,9-1,1 % случаев, в 3-7 раз чаще у мужчин. Из них на долю аневризмы дуги аорты приходится около 18,9% случаев. Летальность в течение 3-х лет после обнаружения аневризмы составляет 35%, а через 5 лет достигает 54-65%.

Причины и механизмы развития аневризм дуги аорты не отличаются от таковых при аневризмах прочих локализаций. К врожденным факторам риска относятся:

- наследственные заболевания соединительной ткани, способствующие слабости стенки аорты, - болезнь Марфана, фиброзная дисплазия, синдром Элерса—Данлоса

- кистозный медионекроз

- врожденная извитость дуги аорты

- коарктация и др.

Среди приобретенных состояний ведущая роль принадлежит:

- воспалительным поражениям аорты - специфическим и неспецифическим аортитам при ревматизме, сифилисе, туберкулезе, микозах, бактериальной инфекции, болезни Такаясу

- невоспалительным дегенеративным процессам (атеросклерозу грудной аорты и др.)

- травмам грудной клетки. В результате травм грудной клетки могут образовываться посттравматические аневризмы дуги аорты. От момента травмы до развития аневризмы дуги аорты может пройти длительный срок (от нескольких месяцев до 20 лет).

- ятрогенным факторам. С развитием сосудистой хирургии все чаще встречаются аневризмы дуги аорты, обусловленные дефектами трансплантатов и шовного материала, в т. ч. постстенотические аневризмы.

Ослаблению тонуса стенок аорты и формированию аневризматического мешка способствует стойкая артериальная гипертензия. Независимыми механизмами развития аневризмы дуги аорты считаются возраст старше 60 лет, мужской пол, наличие аневризмы у членов семьи.

В патогенезе аневризмы дуги аорты, кроме воспалительных и дегенеративных процессов, играют роль гемодинамические и механические факторы. Особенности гемодинамики в грудном отделе аорты заключаются в высокой скорости кровотока, крутизне пульсовой волны и ее форме. Кроме этого, в грудной аорте имеются наиболее функционально напряженные сегменты — корень, перешеек и диафрагма. Поэтому увеличение кровяного давления или механическая травма легко приводит к надрыву внутренней оболочки стенки аорты с образованием субинтимальной гематомы, а в последующем — аневризмы.

Для аневризм воспалительного происхождения характерны явления периаортита, утолщение наружной оболочки и интимального слоя аорты, продуктивное воспаление с разрушением эластического и мышечного каркаса стенки аорты.

Аневризма дуги аорты среднего и большого размера приводит к сдавлению соседних анатомических структур, что обусловливает особенности клинического течения патологии. Давление аневризматического мешка на окружающие ткани и растяжение нервных сплетений аорты сопровождается пульсацией в груди, болью за грудиной с иррадиацией в шею, плечо, спину. Как правило, боли имеют упорный, жгучий характер и не купируются приемом нитратов.

Сухой, мучительный кашель, одышка и стенотическое дыхание появляются при компрессии бронхов и трахеи. При сдавлении аневризмой дуги аорты возвратного нерва возникает парез гортани (дисфония и осиплость голоса); сдавливание пищевода сопровождается явлениями дисфагии. Развитие синдрома верхней полой вены характеризуется головными болями, отеком лица и верхней половины туловища, удушьем, цианозом, набуханием вен шеи, гиперемией склер. При сдавливании симпатических путей развивается синдром Горнера, выражающийся в сужении зрачков, частичном птозе век, ангидрозе и др.

В некоторых случаях аневризма дуги аорты распознается только в связи с ее разрывом. Данное осложнение может сопровождаться кровоизлиянием в средостение, гемотораксом, кровотечением в пищевод, кровохарканьем и легочным кровотечением. Массивное кровотечение сопровождается резкой болью, бледностью, потерей сознания, нитевидным пульсом и, как правило, быстро приводит к летальному исходу. Кроме разрыва, аневризма дуги аорты может осложняться тромбоэмболиями артерий большого круга кровообращения, в т. ч. мозговых, приводящих к развитию инсульта.

Диагностика аневризмы дуги аорты основана на клинических данных, результатах рентгенографии, аортографии, ультразвукового ангиосканирования, КТ и МРТ.

При внешнем осмотре может обращать внимание усиление пульсации дуги аорты в яремной вырезке, а также видимое на глаз выпячивание аневризматического мешка в области грудины. Важное значение имеет факт наличия в анамнезе заболевания сифилисом, травмы грудной клетки, неспецифического аортоартериита и др. Заподозрить аневризму дуги аорты в ряде случаев позволяет внешний вид больных с синдромом Марфана: высокий рост, худощавость, длинные руки, арахнодактилия, воронкообразная грудная клетка, кифосколиоз, повышенная слабость связочного аппарата суставов.

- Рентгенодиагностика. Полипозиционная рентгенография грудной клетки выявляет тень расширенной дуги аорты и расширение сосудистого пучка. Часто определяется кальциноз стенок аневризмы. Рентгенография пищевода и желудка позволяет обнаружить смещение пищевода и кардии желудка. Инвазивная рентгеноконтрастная аортография применяется, главным образом, для оценки кровотока в ветвях аорты.

- Сонография. Ведущая роль в распознавании аневризм дуги аорты принадлежит ультразвуковому исследованию: эхокардиографии (трансторакальной, чреспищеводной ЭхоКГ), УЗДГ и дуплексному сканированию грудной аорты. Данный метод незаменим для определения диаметра аорты, наличия расслоения, тромбов в аневризматическом мешке.

- Томография. КТ (МСКТ) грудной аорты с контрастированием позволяет наглядно выявить мешотчатое или веретенообразное расширение просвета аорты, наличие тромботических масс, расслоения, парааортальной гематомы, очагов кальциноза. Дифференциальный диагноз аневризмы дуги аорты следует проводить с опухолями легких и средостения.

Лечение аневризмы дуги аорты

Консервативная выжидательная тактика может применяться при изолированных аневризмах небольших размеров, не вызывающих клинической симптоматики. В этом случае пациентам назначаются гипотензивные средства, адреноблокаторы, статины. При этом каждые полгода больным показано динамическое наблюдение, включающее осмотр кардиолога, проведение ЭхоКГ, КТ или МРТ. Хирургическому лечению подлежат аневризмы дуги аорты свыше 5 см в диаметре, протекающие с болевым или компрессионным синдромом, а также аневризмы, осложнившиеся расслоением, разрывом и тромбозом.

- Открытая операция. Радикальное лечение заключается в резекции аневризмы дуги аорты. Суть операции состоит в иссечении аневризмы с замещением дефекта аорты аллотрансплантатом, наложении анастомозов брахицефального ствола, левой общей сонной и левой подключичной артерий с сосудистым протезом. Операцию проводят в условиях искусственного кровообращения с защитой миокарда и головного мозга от ишемии с помощью гипотермии. Хирургическая летальность при данном типе операций составляет порядка 5-15%. Отдаленные результаты после резекции аневризмы дуги аорты хорошие.

- Эндоваскулярное вмешательство. Кроме открытого хирургического вмешательства при аневризмах дуги аорты применяется закрытое эндоваскулярное протезирование аневризмы. При этом специальный эндопротез с помощью проводника вводится в просвет аневризмы и фиксируется выше и ниже аневризматического мешка. В ряде случаев, при наличии абсолютных противопоказаний к выполнению радикальной операции, проводится паллиативное вмешательство, заключающееся в окутывании аневризмы синтетической тканью при угрожающем разрыве.

Прогноз

В случае отказа от лечения прогноз при аневризме дуги аорты неблагоприятный: около 60% больных погибают в течение 3—5 лет от разрыва аневризмы, ИБС, инсульта. Прогноз отягощается при размерах аневризмы более 6 см, сопутствующей артериальной гипертензии, посттравматическом генезе аневризмы дуги аорты.

Синдром дуги аорты [Такаясу] (M31.4)

Прогрессирующее гранулематозное воспаление аорты и ее основных ветвей. Наиболее предрасположены заболеванию молодые женщины.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN - 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место - 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

В настоящее время предложен ряд классификаций, однако ни одна из них не нашла единого признания.

Классификация Ueno (1967)

Тип I — поражение дуги аорты и ее ветвей. Тип II — поражение нисходящей грудной аорты, брюшной аорты и ее ветвей. Тип III — комбинация первого и второго типов. Тип IV — один из первых трех типов с вовлечением легочной артерии.

Классификация Nasu (1975) Тип I — вовлечение только ветвей дуги аорты. Тип II — поражение корня аорты, дуги и ее ветвей. Тип III — поражение поддиафрагмальной аорты. Тип IV — поражение всей аорты и ее ветвей.

Классификация Е. Lupi-Herreraetal (1977) Тип I — изолированное поражение ветвей дуги аорты. Тип II — поражение только торакоабдоминального сегмента аорты с висцеральными ветвями и почечными артериями, без вовлечения ветвей дуги аорты. Тип III — комбинация первых двух. Тип ГУ — поражаются любые отделы аорты с обязательным вовлечением ветвей легочной артерии.

Международная классификация (Токио, 1994) Type I — поражение ветвей дуги аорты. Туре Па — поражение восходящей аорты, дуги и ее ветвей. Type lib — поражение восходящей аорты, дуги и ее ветвей, а также нисходящей грудной аорты. Type III — поражение исходящей грудной, брюшной аорты и ее ветвей. Type IV — поражение брюшной аорты и ее ветвей. Type V — вся аорта и ее ветви. «С+» — с поражением коронарных артерий. «Р+» — с поражение легочной артерии.

Этиология и патогенез

Точный механизм развития артериита Такаясу не установлен. Многие авторы считают, что начало аортоартериита провоцируется перенесенными инфекционными заболеваниями (вирусные инфекции, ангина и др.), переохлаждением, эмоциональными стрессами, беременностью. В последние годы не исключается воздействие на генетический аппарат человека промышленного загрязнения, пестицидов, препаратов бытовой химии, лекарственных средств и т.п.

Широко обсуждается роль М. tuberculosis. Среди больных с артериитом Такаясу частота инфицированности туберкулезом (по данным реакции Манту) колеблется от 21,8 до 81%. Около 20% больных ранее лечились по поводу туберкулеза. Однако сочетание артериита Такаясу с активным туберкулезом легких встречается очень редко (менее чем у 10% больных).

На сегодняшний день наиболее актуальной представляется гипотеза аутоиммунного генеза НАА, впервые изложенная R.D. Judge. Замечено частое сочетание НАА с болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Стилла. Нередко в анамнезе у этих больных отмечались крапивница, суставной синдром. Наличие гипергаммаглобулинемии, циркулирующих антител против эндотелия аорты и других артерий, циркулирующих иммунных комплексов, а также положительная динамика при лечении кортикостероидами является лишь подтверждением ведущей роли аутоиммунных нарушений в организме пациента.

Большое значение в последние годы придается генетическим факторам, в том числе обнаружению HLA-B5, HLA-А10, HLA-DHO. В России под руководством И.Е. Чазовой проводились исследования по выявлению роли генов главного комплекса гистосовместимости, наследственной предрасположенности к НАА. Большое значение в развитии артериита Такаясу имеют нарушения гормональной регуляции. Об этом, в частности, свидетельствует подверженность заболеванию преимущественно женщин. Кроме того, у больных отмечено увеличение концентрации эстрогенов в моче.

Имеются наблюдения артериита Такаясу при синдроме Клайнфельтера. Изменения в гормональном статусе при этой болезни могут играть определенную роль в ее патогенезе. Установлено, что в присутствии ФНО-а эстрадиол и прогестерон, в отличие от тестостерона, усиливают прилипание лейкоцитов к эндотелию сосудов. Предполагается, что некие, возможно инфекционные, антигены в сосудистой стенке активируют Т-лимфоциты CD4, что сопровождается выделением ими цитокинов хемотаксиса моноцитов. Последние превращаются в макрофаги, которые и формируют гранулемы. Что именно делают макрофаги в сосудистой стенке, неясно, зато есть данные о том, что деструктивные изменения в стенке артерий могут быть связаны с апоптозом гладко-мышечных клеток средней оболочки. Это показал с помощью TUNEL-метода В. Bertipaglia с соавт. (2005) на фрагменте аорты, удаленном при ангиопластике у женщины с артериитом Такаясу, при этом интенсивный апоптоз наблюдался не только в зоне воспалительной инфильтрации сосуда, но и во внешне интактных участках медии.

Имеются косвенные указания на возможное участие в патогенезе васкулитов крупных сосудов, в частности артериита Такаясу, способных реагировать на компоненты мембран грамотрицательных бактерий толл-подобных рецепторов дендритных клеток, находящихся в норме в адвентиции крупных сосудов. В эксперименте с лигандами, оказывающими стимулирующее действие на толл-подобные рецепторы, J. Deng с соавт. (2009) с помощью активации рецепторов TLR4 удалось получить трансмуральный панартериит, а с помощью рецепторов TLR5 — периваскулит. Белок теплового шока-65 (HSP-65) является важным антигеном, который несут микобактерии туберкулеза, бациллы Кальмета-Жерена (вакцина БЦЖ) и другие виды бактерий. Этот антиген синтезируется в тканях в ответ на стресс.

В последние годы появляется все больше данных о том, что этот антиген вырабатывается в ответ на некие стимулы в стенках артерий и может инициировать иммунное повреждение сосудистых тканей при артериите Такаясу.

Существует перекрестная реактивность между HSP-65 и лейкоцитарными антигенами-молекулами II класса HLA. Кроме того, установлено, что экспрессия и HSP-65, и антигенов I и II HLA-классов в измененной ткани аорты при артериите Такаясу оказывается резко усиленной. Имеются также данные об определенной генетической предрасположенности к заболеванию, прослеженные, в частности, на однояйцовых близнецах.

Эпидемиология

| Заболевание | Распространенность (на 1 000 000 населения) | Средний возраст начала заболевания, годы | Доля мужчин среди заболевших, % | Преобладающая географическая распространенность |

| Артериит Такаясу | 2,6 (0,2- 2,6) | 26±1,2 | 15 | Азия |

Клиническая картина

Cимптомы, течение

В дебюте заболевания превалируют общие симптомы: лихорадка неправильного типа, похудение, астения.

Поражение суставов в виде артралгий или умеренных артритов преимущественно средних и крупных суставов наблюдается более чем у половины больных. Описаны случаи поражения кожи в виде узловатой эритемы или панникулита. Кожа лица при прогрессировании заболевания становится атрофичной, возможно выпадение зубов и волос на голове, наличие язв на губах и крыльях носа. Миалгии встречаются довольно часто, имеют неопределенный характер с локализацией в плечевом поясе.

Позднее развиваются признаки сосудистой недостаточности, проявляющейся в виде ищемического синдрома.

Наиболее часто поражаются ветви дуги аорты (80% случаев). При локализации воспалительного процесса в сосудах верхних конечностей омечается похолодание, онемение и слабость в руках с постепенным развитием гипотрофии мышц плечевого пояса. При объективном обследовании определяется ослабление или отсутствие пульса на одной или обеих руках, типична ассиметрия поражения.

В связи с окклюзией сонных артерий появляются жалобы на головокружение, головные боли, возможно развитие синкопальных состояний, а также деменции.

При сужении нисходящего отдела аорты основным симптомом является различный уровень систолического АД на верхних и нижних конечностях.

Поражение сердца встречается у 50-75% больных. Кардиальные симптомы проявляются, инфарктом миокарда, недостаточностью клапанов аорты и сердечной недостаточностью.

Артериальная гипертензия наблюдается более чем у 50% больных. Основным механизмом развития АГ является реноваскулярный, особенностью является стенозирование устья почечной артерии и более редкое развитие окклюзии сосуда на протяжении. В остальных случаях АГ вызвана сужением аорты, снижением эластичности её стенок. В большинстве случаев АГ носит стойкий и злокачественный характер.

Поражение ЖКТ (10-25% случаев) обусловлено абдоминальной ишемией. Характерно вовлечение в процесс нескольких ветвей брюшной аорты наряду с изменением самой аорты. Боль локализуется чаще всего в эпигастральной области или в мезогастрии и появляется примерно через 30 мин. после приема пищи, продолжается около 2 часов и, как правило стихает самостоятельно. Возможно появление неустойчивого стула, вздутия живота, склонности к поносам.

Поражение легких наблюдается у 10-30% больных и клинически проявляется болью в грудной клетке, кашлем, одышкой, иногда кровохарканьем.

Нарушения зрения проявляются в виде быстро проходящей слепоты или снижением остроты зрения и могут быть как односторонними, так и двусторонними.

Поражение буфупкации аорты часто сопровождается вовлечением в процесс подвздошных и бедренных артерий и клинически выражается в ишемии нижних конечностей с явлениями перемежающей хромоты, отсутствии или резком ослаблении пульсации артерий, понижением АД на нижних конечностях, систолическом шуме над пораженными артериями.

Классификационные критерии АртериитаТакаясу:

· Возраст < 40 лет: начало заболевания в возрасте < 40 лет.

· Перемежающаяся хромота конечностей: слабость и дискомфорт в мышцах конечностей при движении.

· Ослабление пульса на плечевой артерии: снижение пульсации на одной или обеих плечевых артериях.

· Разница АД > 10 мм рт.ст.: разница систолического АД >10 мм рт.ст. при его измерении на плечевых артериях.

· Шум на подключичных артериях или брюшной аорте: наличие шума, выявляемого при аускультации, над обеими подключичными артериями или брюшной аортой.

· Изменения при ангиографии: сужение просвета или окклюзия аорты, её крупных ветвей в проксимальных отделах верхних и нижних конечностей, не связанные с атеросклерозом, фибромышечной дисплазией и др. (фокальные, сегментарные).

· Наличие 3 и более любых критериев позволяет поставить диагноз с чувствительностью 90,5% и специфичностью 97,8%.

Лабораторная диагностика

Специфических лабораторных тестов для диагностики болезни Такаясу не существует. В активную фазу болезни отмечается повышение СОЭ, белков острой фазы, анемия тромбоцитоз.

Аневризма аорты - патологическое расширение самого крупного сосуда в организме человека, которое сопровождается истончением его стенки с вероятностью разрыва и смертельного кровотечения. В аневризматическом мешке образуются тромботические массы, которые могут смываться током крови и вызывать закупорки артерий нижних конечностей или внутренних органов, что чревато развитием острой артериальной недостаточности и гангрены. Осложнения аневризмы аорты являются причиной 6% всех смертей в развитых странах мира. Однако существует эффективное и безопасное лечение, которое снижает риск таких осложнений в десятки раз.

Причины развития аневризмы аорты

Точные причины патологического расширения аорты до сих пор не установлены. Общепринятой является точка зрения, считающая врожденную слабость соединительной ткани основным фактором развития заболевания. В пользу этой теории говорит множественность аневризм в различных отделах артериальной системы. К другим факторам риска относятся:

- Атеросклероз - поражение стенки аорты липидными бляшками ослабляет стенку сосуда.

- Высокое артериальное давление, многократно увеличивающее нагрузку на стенку аорты. В результате артериальной гипертензии развивается аневризма восходящей аорты, корня, грудной и других отделов.

- Сахарный диабет повреждает кровеносные сосуды, приводя к ускоренному развитию атеросклероза, отека стенки сосуда и риска развития аневризмы.

- Аневризма аорты иногда развивается при кистозном медионекрозе - врожденной дегенерации соединительной ткани стенки артерий. Это происходит при редком наследственном заболевании - синдроме Марфана. Иногда подобный патологический процесс возникает при беременности.

- Микотическая аневризма аорты - инфекционный процесс в стенке сосудов. Данная патология может развиться при попадании бактерий на фоне специфических заболеваний (сифилис) или неспецифического сепсиса.

- Воспалительные аневризмы - заболевания соединительной ткани (васкулиты, ревматизм, псориаз) могут вызвать ослабление сосудистой стенки и развитие патологического расширения.

- Травматические аневризмы аорты развиваются вследствие ушиба грудной клетки или живота, чаще при автоавариях или падениях с высоты. Может произойти повреждение участка аорты с неполным разрывом стенки, ослабленная стенка может растянуться и привести к образованию аневризмы.

Строение аорты и особенности локализации аневризмы

Аорту принято делить на несколько отделов, в каждом из которых может развиться аневризма:

- Восходящая аорта - корень от левого желудочка сердца до первой крупной ветви (брахиоцефального ствола). От восходящей аорты отходят венечные артерии сердца (коронарные). Аневризма восходящего отдела аорты приводит к растяжению аортального кольца и развитию тяжелой аортальной недостаточности, поэтому лечение аневризм восходящего отдела аорты от сердца полностью лежит в компетенции кардиохирургов. Аневризма грудной аорты дает осложнения на сердце, что делает это заболевание таким опасным для жизни. Аневризма грудной аорты вызывает симптомы и является причиной клапанной недостаточности сердца, а при диаметре около 50 мм имеет большую склонность к разрыву и смертельному кровотечению. Операции при аневризме восходящего отдела аорты проводятся кардиохирургами в условиях гипотермии и искусственного кровообращения.

- Дуга аорты - это отдел, от которого отходят артерии, кровоснабжающие голову и руки (сонные и подключичные артерии). Симптомы аневризмы дуги аорты помимо разрыва могут проявляться признаками нарушений мозгового кровообращения, связанных с тромбозом полости аневризмы и эмболами, попавшими в сонные артерии. Коррекцию аневризмы дуги аорты оптимально проводить гибридным методом - установкой эндопротеза (стент-графта в полость аневризмы) с предварительным включением сонных и подключичных артерий в кровоток в обход патологического участка.

- Нисходящая грудная аорта - от левой подключичной артерии до диафрагмы (мышцы, разделяющей грудную и брюшную полость). Аневризмы нисходящего отдела аорты также несут риск разрыва и для лечения предпочтительно использовать эндоваскулярный метод (эндопротезирование).

- Супраренальная (надпочечная) брюшная аорта является продолжением нисходящей - от диафрагмы до почечных артерий. В этой части аорты отходят важные артерии к желудку, печени, тонкой кишке и селезенке. Опасность представляет разрыв и тромбоз артерий внутренних органов. Открытое вмешательство на такой аневризме с включением всех ветвей представляет известные трудности. Сложные эндоваскулярные операции с использованием стент-графта с дополнительными ветвями менее опасны, хотя и имеют довольно высокую стоимость расходного материала.

- Инфраренальная (подпочечная) брюшная аорта - от почечных артерий до разделения аорты на артерии ног (подвздошные). От этого отдела отходит артерия к толстой кишке (нижняя брыжеечная). Это наиболее частый вид аортальной аневризмы, дающий много осложнений, однако операцию в этом отделе выполнить технически проще, чем при других локализациях. Возможно проведение как эндоваскулярной операции (эндопротезирование), так и открытой (резекция аневризмы с протезированием).

Течение аневризмы аорты

Неосложненная аневризма аорты медленно, но неуклонно растет в размерах и начинает сдавливать окружающие ткани, вызывая болевые ощущения. При развитии тромбоза аневризматического мешка и переносе фрагментов тромбов по кровотоку могут появиться признаки недостаточности кровообращения конечностей (трофические язвы, некрозы пальцев) или внутренних органов (почечная недостаточность, нарушение спинального кровообращения). Чем больше диаметр аневризмы, тем выше риск ее разрыва. При наличии симптомов аневризмы брюшного отдела аорты и размера свыше 5 см в диаметре риск разрыва повышается до 20% в год, то есть через 5 лет погибают все пациенты. Аневризма аорты через выпячивание стенки может давить на окружающие ткани подобно опухоли, вызывая разрушение поясничных позвонков и даже грудины.

Осложнения аневризмы аорты

Диаметр аорты в области аневризмы значительно увеличен, поэтому кровоток в зоне этого мешка замедлен. В патологической емкости могут образоваться тромбы, которые уменьшают функционирующий просвет аорты и тем самым нормализируют скорость кровотока. Однако тромботические массы являются рыхлой и нестабильной структурой. При некоторых условиях отдельные кусочки этих тромбов могут отрываться и переноситься с током крови в ниже- или вышележащие отделы сосудистого русла, приводя к закупорке артерии и развитию острой недостаточности кровообращения (гангрене, инсульту).

В ряде случаев просвет аневризмы может тромбироваться полностью, в этом случае развивается картина острой недостаточности кровообращения в частях тела, расположенных ниже по течению аорты. Если этот процесс происходит в брюшной аорте, то это может быть инфаркт кишечника (гибель кишки) или гибель обеих ног.

Расширение просвета аорты развивается за счет уменьшения толщины стенки. Стенка аневризмы представляет собой растянутую тонкую соединительно-тканную мембрану. Повышение артериального давления, незначительные травмы и другие неустановленные факторы могут привести к внезапному разрыву аневризматического мешка и профузному кровотечению. Любая аневризма имеет риск смертельного разрыва, но риск зависит от размеров мешка - при диаметре более 5 см риск разрыва составляет около 10% в год. Клиническая картина носит характер шока: резкая слабость, снижение артериального давления, бледность кожи, тяжелое состояние, часто требуется сердечно - легочная реанимация. При разрывах послеоперационная летальность составляет не менее 50%. Без экстренной операции умирают все больные.

Прогноз заболевания

Без хирургического вмешательства расширение постоянно прогрессирует, чем и опасно течение аневризмы аорты. При аневризмах диаметром меньше 4 сантиметров риск разрыва невысокий. Если она выявляется у больных пожилого возраста (старше 70 лет), то вмешательство сосудистого хирурга не требуется, достаточно динамического наблюдения. При диаметре более 5 см риск разрыва очень серьезный, поэтому показания к хирургическому лечению должны быть более активными. Тромбоэмболии в большинстве случаев не зависят от размера аневризматического мешка, поэтому при их появлении необходимо всегда ставить вопрос о хирургическом лечении.

Современное лечение аневризмы

Осложнения аневризмы требуют неотложной операции. Своевременное хирургическое вмешательство может сохранить жизнь. Такое вмешательство должно проводиться в стационаре, имеющем все необходимое как для эндоваскулярного, так и открытого хирургического лечения аневризмы. Хотя разрыв аневризмы может быть прооперирован, в этих случаях удается спасти только около 50% пациентов. Даже если пациент переживет операцию, у него нередко начнут развиваться осложнения со стороны почек, некроз кишечника или ишемия ног. Любые другие осложнения, связанные с аневризмами, такие как эмболия, боль в животе, кишечная непроходимость требуют срочной операции по ее устранению.Плановое лечение имеет определенные показания, которые зависят от локализации аневризмы, возраста пациента, сопутствующих заболеваний сердца и легких. Если диаметр аневризмы превышает 50 мм риск разрыва становится неприемлемым. Боль в животе, эмболия в конечности, нарушения функции кишечника при аневризме являются показанием к хирургической операции. Если аневризма увеличивается в размерах более, чем на 10% в год, это тоже является фактором риска разрыва и заставляет принять решение о хирургическом лечении. Риск разрыва аневризмы брюшной аорты диаметром 7 см и более составляет почти 20% в год. Для устранения аневризмы аорты не существует легкого метода. Эта патология представляет серьезные сложности для хирургов.

Читайте также: