Материалы для базисов съемных протезов. Каучук в стоматологии.

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 22.01.2026

Основные требования к материалам для базисов съемных протезов. Состав и технология изготовления акрилового базиса. Классификация современных базисных материалов. Требования стандартов к физикомеханическим свойствам базисных материалов.

После того как был найден способ вулканизации каучука введением серы (Goodzhir Гуджир, 1839) и способ его применения в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съемных протезов (Delabor, 1848, Petman, 1851), полимерные материалы стали незаменимыми для изготовления зубных протезов данного типа.

Хотя протезы из натурального каучука уже давно не изготавливаются, опыт, накопленный при работе с этим природным материалом в течение почти ста лет, позволил стоматологам и материаловедам сформулировать основные требования к базисным материалам. Материал для базисов съемных протезов должен:

• легко очищаться и не требовать сложных процедур для соблюдения гигиены;

• иметь гладкую и плотную поверхность, не вызывающую раздражения подлежащих тканей полости рта, легко поддающуюся полированию;

• обладать устойчивостью по отношению к микробному загрязнению (устойчивость к росту бактерий);

• обеспечить точное прилегание к тканям протезного ложа;

• иметь низкое значение плотности, обеспечивая легкость протеза во рту;

• быть достаточно прочным, не разрушаться или деформироваться под нагрузками, действующими в полости рта;

• удовлетворять эстетическим требованиям;

• обеспечивать возможность проведения перебазировок и коррекций;

• иметь простую технологию изготовления и низкую стоимость.

С внедрением в стоматологическую практику 1935-1940 гг. акриловых полимеров ортопедическая стоматология получила наиболее приемлемый полимерный материал для изготовления съемных зубных протезов. Благодаря низкой относительной плотности, химической стойкости, удовлетворительной прочности, хорошим эстетическим свойствам и простоте технологии изготовления зубных протезов, акриловые пластмассы более 70 лет широко применяются в ортопедической стоматологии.

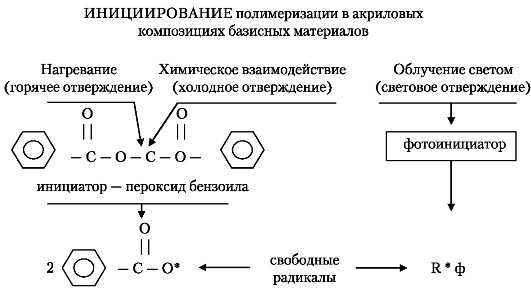

Зубные протезы из акриловых материалов изготавливают по технологии формования полимер-мономерной композиции или технологии «теста», согласно которой жидкий компонент (мономер, чаще всего метиловый эфир метакриловой кислоты или метилметакрилат), смешивается с порошкообразным компонентом (полимером). Мономер смачивает и пропитывает полимер до тестоподобной консистенции. Это тесто заформовывают или пакуют в гипсовую форму для изготовления протеза. Затем оно переходит в твердое состояние или отверждается в результате радикальной полимеризации, начало которой дает распад инициатора, пероксида бензоила, входящего в состав порошка, при нагревании тестообразной композиции (схема 13.1). Новые полимерные базисные материалы и новые технологии их применения расширили возможности получения первичного свободного радикала, добавив, например, способ светового отверждения.

Схема 13.1.

Способы инициирования полимеризации при отверждении акриловых базисных материалов

Большинство акриловых базисных материалов, выпускаемых в настоящее время, перерабатывается по этой технологии и поступает в виде комплекта «порошок-жидкость». Первоначально порошок получали размалыванием блоков полиметилметакрилата (пмма).

Однако вскоре было установлено, что более однородное по консистенции тесто можно получить при использовании в качестве порошка полимера, получаемого методом суспензионной полимеризации. Этот метод позволяет получить материал сразу в виде порошка, частицы которого имеют правильную сферическую форму. Промышленность обычно выпускает смесь порошков акриловых полимеров или сополимеров, имеющую довольно широкое распределение по молекулярной массе, со средней молекулярной массой порядка одного миллиона.

Свойства базисного материала зависят от распределения размера частиц суспензионного порошка, состава (со)полимера, его молекулярно-массового распределения и содержания пластификатора. Повышение молекулярной массы полимерного порошка и снижение до минимально возможного количества пластификатора улучшают физические и механические свойства базисного материала, однако могут отрицательно сказаться на технологических свойствах полимер-мономерного теста.

Акриловые базисные материалы - пример оригинальной композиции, которая в окончательном отвержденном виде представляет собой сочетание «старого» полимера (суспензионного порошка) и «нового» полимера, образованного при полимеризации полимер-мономерной композиции или теста в процессе изготовления готового изделия - базиса зубного протеза.

В большинстве случаев мономер, используемый для образования теста, тот же, что и мономер для изготовления самого порошка, однако часто в него вводят дополнительные модифицирующие вещества, например, бифункциональные мономеры или олигомеры, которые называют сшивающими агентами, позволяющими создать сетчатую сшитую структуру «нового» полимера. Присутствующий в составе мономерной жидкости сшивающий агент способствует повышению молекулярной массы отвержденного материала и придает ему два полезных свойства. Он уменьшает растворимость базиса в органических растворителях и повышает его прочность, а именно, стойкость к трещинообразованию под нагрузкой. Избыточное количество сшивающего агента может повысить хрупкость базиса протеза. Самыми распространенными сшива-

ющими агентами являются диметакрилаты, например диметакриловый эфир этиленгликоля (ДМЭГ), диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ-3). Для предотвращения преждевременной полимеризации мономеров при хранении и транспортировке в мономер вводят небольшие количества ингибиторов. Действие ингибиторов эффективно проявляется уже при содержании их в сотых долях процента в расчете на мономер. В присутствии ингибиторов (гидрохинон, дифенилолпропан) скорость процесса полимеризации снижается, а полимер получается с меньшей молекулярной массой.

Многолетние клинические наблюдения акриловых базисных материалов вскрыли их существенные недостатки, главный из которых - присутствие в отвержденном базисе остаточных мономеров, ухудшающих его биосовместимость, понижающих прочность материала, приводящую к поломкам протезов в ряде случаев.

Можно выделить основные направления исследований по совершенствованию базисных материалов:

• модификация состава акриловых базисных материалов путем введения вновь синтезированных мономеров для сополимеризации при получении суспензионного порошка, в качестве сшивающих агентов в жидкость и других добавок;

• привлечение полимерных материалов других классов, например литьевых термопластов с полным отказом от технологии акриловых полимер-мономерных композиций и исключения «остаточного мономера»;

• создание новых материалов и технологий для формования и отверждения полимерных базисных материалов.

Разработки, направленные на совершенствование материалов для базисов зубных протезов, привели к созданию новых материалов, и в настоящее время международный стандарт ИСО ? 1567 и разработанный на его основе ГОСТ Р 51889-2002 содержат расширенную классификацию этих материалов (схема 13.2).

Независимо от типа базисных материалов определенные требования, продиктованные назначением, предъявляются к их физико-механическим свойствам. Современные стандарты базисных материалов на полимерной основе содержат следующие основные нормы для показателей, характеризующих качество акриловых материалов горячего отверждения:

прочность при изгибе ≥65 МПа, модуль упругости при изгибе ≥2000 МПа, водопоглощение

≤30 мкг /мм 3 . Базисный материал не

должен содержать более 2% масс. остаточных мономеров, должен хорошо соединяться с искусственными зубами, не содержать видимых пор. Требования к базисным материалам холодного отверждения имеют более низкий уровень.

Схема 13.2.Классификация полимерных материалов для базисов съемных зубных протезов (в соответствии с международным стандартом ? 1567 и ГОСТ Р 51889-2002)

Применение полимерных материалов в современной стоматологии

Достижения и открытия химической науки прочно обосновались во всех отраслях жизни человечества. Одна из важнейших возможностей химии - это полимеризация и поликонденсация соединений, которые, в свою очередь, являются способами получения полимеров. Полимеры - это высокомолекулярные соединения, состоящие из большого количества звеньев (мономеров), связанных межу собой химическими связями. Этот термин впервые был употреблен шведским химиком Йенсом Берцелиусом в 1833 году. Уникальные полимерные соединения являются основой пластмасс, химических волокон, резины, лакокрасочных материалов, клеев. Однако помимо своего промышленного значения полимеры широко распространены и в медицине, в частности, в стоматологии. Этой теме и будет посвящена наша работа.

Именно в стоматологии распространение полимеров получило свое развитие раньше, чем в других отраслях медицины. После того, как был найден способ вулканизации каучука введением серы и способ его применения в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съемных протезов, полимерные материалы стали незаменимыми для изготовления зубных протезов данного типа. Базис - это основной элемент съемного зубного протеза. Однако более ста лет практики использования каучука в качестве основного полимерного материала выявили все его недостатки, основным из которых является пористость каучука. Он поглощает остатки пищи, что приводит к неприятному запаху и загрязнению протеза. А также в составе каучука находится ртуть и сера. Дело в том, что после вулканизации каучука эти вещества могут остаться в его составе в свободном виде, а это уже способно токсично воздействовать на организм и вызвать химическое отравление. Кроме этого, цвет каучука не соответствует цвету слизистой оболочки полости рта и резко выделяется на ее фоне. Итак, вышеупомянутые недостатки каучука подводят нас к главному выводу: полимерный базисный материал зубного протеза должен обладать целым рядом характерных свойств:

- обладать биосовместимостью с человеческим организмом, в противном случае произойдет отторжение;

- легко очищаться и соответствовать требованиям гигиены;

- обладать устойчивостью к накоплению бактерий на своей поверхности;

- иметь низкую плотность, чтобы обеспечить легкость протеза во рту;

- обладать устойчивостью к нагрузке, то есть быть достаточно прочным, чтобы не деформироваться;

- обладать теплопроводностью;

- удовлетворять эстетическим требованиям;

- иметь высокое качество и низкую цену.

Учитывая все эти характеристики, специалисты нашли замену каучуку. Ей стали акриловые пластмассы - полимер на основе метакриловой кислоты. Эти материалы оказались гораздо гигиеничнее и практичнее каучука, а также удовлетворяли всем требованиям, выдвигающимся к материалу для базисов.

Пластмассу получают из ацетона, действуя на него синильной кислотой или ее солями, а затем метиловым спиртом или метиловым эфиром кислот. Изготовление базисов съемных зубных протезов происходит путем смешения жидкости метилметакрилата - мономера и порошка - полимера в определенных соотношениях. Кроме того, к порошку добавляют перекись бензоила (0,5—0,6%) и наполнитель — окись цинка (1,35%), которые придают пластмассе прозрачность. В результате образуется пластичная масса, которая легко формируется, а затем полимеризуется. Полимеризацию пластмассы производят в водяных банях при температуре 100° в течение 30—40 минут. При полимеризации пластмассы необходимо медленно повышать температуру и медленно охлаждать сосуд, в противном случае готовый базис протеза получится неэластичным и пористым. Итак, мы получили полиметилметакрилат - полимерный материал ля базиса зубного протеза. Сравнив его свойства с вышеупомянутыми требованиями к материалам для базисов, нужно отметить, что этот полимер имеет весьма много достоинств. Он гигиеничен, не имеет пор, легко поддается обработке, с ним прочно соединяются искусственные зубы. Однако есть и недостатки: низкий уровень прочности и эластичности. Помимо изготовления базисов зубных протезов, акриловые пластмассы используются для воспроизведения рельефа мягких тканей на литых металлических каркасах, для реконструкции протезов, а также для изготовления мягких подкладок базисов съемных протезов и искусственных зубов.

Мы рассмотрели один вид полимерных материалов, применяющихся в ортодонтии - акрилаты. Обратимся теперь к терапевтической отрасли стоматологии. Здесь в качестве основного рабочего материала используется второй вид полимеров - композиты, которые являются основой для создания полимерных композиционных материалов. Сам композитный материал представляет собой пломбировочную массу для коррекции и восстановления разрушенной части зуба. В литературе можно найти сведения о применении в первом веке нашей эры свинца в качестве пломбировочного материала. Существует предположение, что термин «пломба» произошел от латинского названия свинца - «plumbum». На протяжении всей истории применения композитных полимерных материалов в стоматологии в качестве пломбировочного использовали металлы, так как они обладают пластичностью, то есть способностью заполнять полость зуба, пластически деформируясь, и тем самым принимая нужную форму. Однако металлы и сплавы не способны были воссоздать вид натурального зуба, поэтому композитные материалы, в которых этот недостаток был устранен, на сегодняшний день поучают химическим способом путем полимеризации. Итак, композиционный материал в современной стоматологии - это многокомпонентный пломбировочный материал, состоящий из матрицы, неорганического наполнителя и других дополнительных компонентов и предназначенный для восстановления анатомической целостности зуба. Попробуем разобраться, что представляют собой основные составляющие композиционных материалов и как они взаимодействуют между собой.

Органическая матрица - это каркас, в котором располагаются остальные компоненты, представленный гидрофобными метакрилатами (органическими молекулами разных типов, размеров и веса). Неорганический наполнитель - это силанизированные частицы неорганического вещества разного типа и размера, равномерно распределенные в матрице. Наполнитель представляет собой двуокись кремния, а частицы - соли различных металлов. Очевидно, что для получения самого композитного материала эти компоненты необходимо смешать. Однако нужно учесть, что есть возможность начала их взаимодействия и полимеризации под действием естественного света. Тогда на помощь приходят стабилизаторы, которые препятствуют этим процессам. Стабилизаторы представлены метиловым эфиром гидроквинона или гидрокситолуэном и определяют срок годности самого материала.

Так как композиционный материал является химической «заменой» живой ткани и предназначен для долгого и прочного контакта с зубом, к нему предъявляется ряд требований. Вот основные из них:

- универсальность, удобство и легкость в применении

- устойчивость к нагрузке

- биосовместимость с организмом — отсутствие раздражения пульпы и слизистой оболочки полости рта

- приближенность к физическим и эстетическим свойствам ткани зуба

- нерастворимость в ротовой жидкости

- длительный срок хранения

- отсутствие вредного воздействия на пациента и врача

- доступная цена

Токсичность материала по отношению к пульпе зуба и ко всей полости рта зависит от качества изготовления материала, условий и сроков его хранения, а также от правильности полимеризации. Дело в том, что ни один материал не способен полимеризоваться на 100%, то есть всегда остается свободный мономер, а биологические свойства композиционных материалов в большей мере определяются именно количеством остаточного мономера, допустимый уровень которого по стандарту равен 12. Все современные композиционные материалы после полимеризации нетоксичны.

Еще одним важным фактором в применении материала является скорость работы с ним и удобство использования для самого врача. Композитный пломбировочный материал легко вносить в кариозную полость, распределять и моделировать. Скорость в работе с композиционными материалами зависит от максимальной толщины слоя и времени его полимеризации. То есть выгоднее использовать те материалы, у которых более толстый слой полимеризуется за меньшее время.

В нашей работе мы рассмотрели два вида полимерных материалов - акриловые пластмассы и композиты, которые на сегодняшний день являются ведущими в ортодонтии и терапевтической стоматологии. Важно отметить, что использование данных полимеров имеет неограниченный возрастной диапазон: стоматолог может использовать эти полимерные материалы для лечения и восстановления зубов людей абсолютно разных возрастов.

Безусловно, нельзя не сказать об огромной значимости использования полимеров в такой отрасли медицины как стоматология. Зубная полость требует тщательного и регулярного ухода и профилактики, но даже если постоянно поддерживать ее целостность соблюдением правил гигиены, риск разрушения зубов, особенно с возрастом, очень велик. Полимеры позволили стоматологии творить настоящие чудеса: даже безнадежно разрушенные или сильно поврежденные зубы подлежат восстановлению благодаря полимерным материалам. Конечно, чем ближе по своим физическим и эстетическим свойствам материал к живым тканям, тем он дороже; но медицина не стоит на месте и открывает все более новые, удобные и доступные способы замены живой тканей химической. Возможно, в ближайшем будущем, полимерные материалы найдут еще более широкое применение не только в стоматологии, но и в других отраслях медицины, и тогда, в силу своей распространенности, они станут доступны каждому.

Основные термины (генерируются автоматически): материал, отрасль медицины, зубной протез, изготовление базисов, композиционный материал, неорганический наполнитель, пластмасса, полимеризация пластмассы, противный случай, слизистая оболочка полости рта.

Базисные полимеры, применяемые в стоматологии для изготовления съёмных пластиночных протезов и аппаратов

В статье приводятся данные о полимерных материалах, используемых в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съёмных протезов, сложночелюстных и ортодонтических аппаратов. Текст содержит информацию, как об известных материалах, так и о новых разработках последних лет.

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, полимеры, съёмное протезирование.

Потребность в ортопедической стоматологической помощи больным с полным отсутствием зубов возрастает с каждым годом. Так в семидесятые годы прошлого столетия полное отсутствие зубов «у лиц в возрасте 40-49 лет встречалось в 1 % случаев, в возрасте 50-59 лет — в 5,5 %, у пациентов старше 60 лет — до 25 % случаев» [2, 10].

«В настоящее время в съемных протезах нуждаются 28 % из числа обследованных пациентов, причем 31,4 % составляют мужчины и 27,1 % — женщины. В некоторых регионах эти цифры увеличены в несколько раз: в возрастной группе 40-49 лет нуждаемость составляет до 11,9 %, 50-59 лет — 26,6 %, в возрасте 60 лет и старше от 34,7 % до 43 %» [12, 16, 22]. Данные других авторов также подтверждают, что потребность в съемном протезировании «достигает в настоящее время — 42,6 %». [2].

Революционным прорывом в зубном протезировании явился предложенный Кульцером способ переработки акрилатов в виде полимер-мономерной композиции. «В СССР в 1940 году была создана первая пластмасса — Стомакс, а в 1941 — АКР-7, которая долгое время использовалась для изготовления базисов протезов. Позже появились АКР-10, АКР-15 (Этакрил), который превосходил предыдущие аналоги и был получен методом сополимеризации метилметакрилата, этилметакрилата и метилакрилата».

Далее предпринимались попытки использовать наряду с реактопластами — термопласты, поликарбонат, полипропилен, полистирол, карбодент и др., но и они не нашли широкого применения в стоматологии.

«Разработки ученых были направлены на дальнейшее улучшение качества акриловых пластмасс, из которых и в настоящее время изготавливаются 98 % пластиночных протезов». По мнению ряда авторов на современном этапе развития химии достойной замены акриловым пластмассам в стоматологии нет [4, 5, 6, 14, 17].

Однако они тоже имеют серьезные недостатки. «Это недостаточная прочность при статическом изгибе, низкая удельная ударная вязкость, что приводит к частым поломкам протезов» [11]. Следует отметить, что акриловые пластмассы имеют довольно большую усадку (6-8 %), что проявляется несоответствием внутренней поверхности базиса протеза протезному ложу. «Только тщательное соблюдение технологии полимеризации может снизить процент усадки до 1,5 %». Кроме того, большой проблемой является наличие остаточного мономера, который оказывает негативное влияние на ткани протезного ложа и организм в целом. По мнению ряда авторов, «мономер является протоплазматическим ядом, чрезвычайно активен при контакте с тканями и способен оказывать раздражающее и токсическое действие на весь организм» [7].

В настоящее время работы ученых ведутся в следующих направлениях:

- модификация акриловых композиций методом сополимеризации;

- армирование и наполнение акриловых базисов;

- усовершенствование технологий лабораторного изготовления пластиночных протезов из акриловых полимеров;

- создание новых материалов неакриловой природы для изготовления пластиночных протезов [23, 24, 25].

Разработки первого направления позволили получить Этакрил, представляющий собой тройной сополимер метилметакрилата, этилметакрилата и метилакрилата, использование сшивающего агента позволило получить сетчатую структуру материала и новые материалы — Акрил, Акронил, Фторакс, представляющий собой привитой сополимер акрилата с 8 %-ным фторкаучуком, который отличается улучшенным физико-механическими свойствами. «Фторакс» считается наиболее прочным базисным материалом [27]. Он обладает повышенными прочностными свойствами и улучшенной биоинертностью. Пшеничниковым И.А предложен материал Дакрил-4 Б, московскими учеными — СтомАкрил [15, 18], Э. С. Каливраджиян, М. В. Гладышев, В. В. Калмыков модифицировали базисную пластмассу Фторакс полиметилсилоксановыми жидкостями марок ПМС-20, ПМС-200, ПМС-300, ПМС-400. За рубежом ведутся разработки составов с пониженной токсичностью. Представителем нового вида базисных_материалов на основе гидрофильных полимеров является «Hydrocril»,(Zeus Laboratori Chimico Рагтасеи, Италия) [31]. Он содержит биосовместимый гидрооксиэтилметакрилат. Свойства данного материала позволяют слюне равномерно растекаться по всей поверхности базиса, улучшая ретенцию. Водосорбционные свойства материала обеспечивают увеличение его объема в полости рта и таким образом компенсируют полимеризационную усадку. Широко известны такие полимеры для изготовления базисов протезов, как: Паловит 55 (Palavit 55) фирмы Kultzer (Германия); Кронами (Cronsin) фирмы Merz (Германия) [29, 30].

Аналогами акриловых базисных пластмасс, поставляемых в Россию, являются: базисный полимер Магнум фирмы «Воко», Мега Л фирмы Мегадента (Германия); Футура — акриловая пластмасса фирмы «Шутц-Дентал» (Германия); Селекта-Тревалон, Тревалон-С -акриловые пластмассы фирмы «Дентсплай» (США); Акрон МСИ — акриловая пластмасса разных цветов: розовый, бесцветный, розовый с прожилками «сосудов» Япония, Польша «Villacryl H Plus” [26].

Во втором направлении некоторые авторы для улучшения свойств пластмасс предлагали армировать базисы металлическими прокладками, сетками, проволокой [11]; стекловолоконными и синтетическими материалами (капрон, нейлон, лавсан, стекловолокно). Подобные разработки проводились как в нашей стране, так и за рубежом [29, 31]. Авторы отмечают улучшение физико-механических показателей таких пластмасс, снижение усадки. Значимым направлением считается армирование пластмасс с помощью полиамидных арамидных волокон. Таким способом был получен АКР-СВМ, который обладает улучшенными физико-механическими свойствами и не оказывает токсического действия на организм.

Третье направление усовершенствует технологии лабораторного изготовления пластмассовых протезов из акриловых материалов. При правильном соблюдении технологии процесса полимеризации, достигается более высокий уровень механических свойств акриловых материалов [13, 19].

Авторами предлагаются различные методики компрессионного прессования и полимеризации пластмасс [28]. Однако, ввиду необходимости использования громоздкого дорогостоящего оборудования, широкого применения эти методы в стоматологии не получили.

В целях уменьшения токсичности акрилатов предлагались эластичные прокладки, методы экстракции примесных соединений из базисов съемных протезов с помощью двуокиси углерода и фреона, обработку протезов ультразвуком, воздействия электромагнитных полей крайне высокой частоты, погружение протезов в химические растворы, полимеризацию акриловых пластмасс под действием микроволнового излучения, нанесение биопокрытий из ГАП лазерным или плазменным напылением, серебрение базисов, вакуумное напыление пластмассовых базисов серебряно-паладиевым сплавом [9].

Четвертое направление разработок предусматривает создание новых материалов неакриловой природы — это протезы с литыми металлическими базисами, термопластов, полиуретана- «Денталур» [20].

На кафедре ортопедической стоматологии ВГМА им. Н. Н. Бурденко были разработаны полимеры, модифицированные наноразмерным серебром [3, 21]. Они показали хорошие результаты по санитарно-гигиеническим и токсикологическим параметрам. Результатом применения данных полимеров в клинике явилось снижение токсико-аллергических осложнений и воспалительных реакций протезного ложа при пользовании съёмными пластиночными протезами и ортодонтическими аппаратами [1,8].

В настоящее время достигнуты значительные успехи в улучшении качественных характеристик базисных пластмасс. Однако многочисленные исследования по изучению полимерных материалов свидетельствуют о значительных трудностях на пути создания высокопрочных биосовместимых, высокотехнологичных материалов для ортопедической стоматологии. И каждый новый шаг, каждое новое исследование улучшает свойства материалов. Современная стоматология базируется на новейших материалах. Прогрессивным направлением является наностоматология, которая использует минимальное количество вещества. Поэтому дальнейшая работа по упрочнению материала и снижению токсического влияния мономера на ткани протезного ложа представляется весьма актуальной.

1. Анализ свойств базисных пластмасс с добавлением наносеребра / В. С. Калиниченко, А. В. Подопригора, Е. Ю. Каверина, П. И. Манеляк // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. — 2011. -Т. 10, № 1. — С.112-113.

2. Баркан И. Ю. Частота встречаемости полного отсутствия зубов у проживающих в Омском геронтологическом центре «Куйбышевский» и нуждаемость этих лиц в полном съёмном протезировании / И. Ю. Баркан, В. М. Сеиенюк // Уральский стоматологический журнал. -2004. — № 6. — С.27-28.

3. Введение наноразмерного серебра в полимер для изготовления базисов съёмных протезов / Э. С. Каливраджиян, В. И. Кукуев, А. В. Подопригора // Вестник новых медицинских технологий. — Тула, 2011. — Т.18, № 3. — С.126-127.

4. Влияние протезов различных конструкций на опорные ткани протезного ложа / Э. С. Каливраджиян [и др.] // Актуальные вопросы ортопедической стоматологии: посвящается 40-летию кафедры ортопедической стоматологии. — Воронеж,2000. — С.151-156.

5. Гильманова Н. С. Адаптация к полным съёмным зубным протезам лиц среднего возраста в зависимости от их психоэмоционального статуса: автореф. дис. …канд. мед. наук / Н. С. Гильманова. — М. 2007. — 25 с.

6. Дубова Л. B., Воложин А. И., Бабахин А. А. Биосовместимость стоматологических материалов — оценка безопасности по способности к гистаминолиберации. Стоматология, 2006. № 2. — С. 8

8. Изучение свойств базисных пластмасс с добавлением наноразмерного серебра / Э. С. Каливраджиян, А. В. Подопригора, В. С. Калиниченко // Институт стоматологии. — 2011. — № 3. — С.92.

9. Иорданишвили А. К. Клиническая ортопедическая стоматология / А. К. Иорданишвили А. К.- М.: МЕДпресс-информ, 2007. — С.219-240.

10. Каливраджиян Э. С. Проблемы и пути повышения эффективности протезирования при полной утрате зубов /Э. С. Каливраджиян //Актуальные вопросы ортопедической стоматологии.- Воронеж, 2000. -С.4-7.

11. Караков К. Г. Тканевая реакция на пластмассу “Фторакс” с нанесенным на ее поверхность синтетическим гидрооксиапатитом и модифицированную сверхкритической средой углекислоты / К. Г. Караков, А. Б. Шехтер, А. И. Воложин // Российский стоматологический журнал. — 2003. — № 1. — С.7−9.

12. Курбакова Н. В. Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов, осложненным кандидозом слизистой оболочки полости рта: автореф. дис.… канд. мед. наук /Н. В. Курбакова. -М., 2003. — 18 с.

13. Лебеденко И. Ю. Функциональные и аппаратные методы исследования в ортопедической стоматологии / И. Ю. Лебеденко, Т. И. Ибрагимов, А. Н. Ряховский. -М., 2003. — 127с.

14. Лебеденко И. Ю. Микробиологическое исследование базисных пластмасс/ И. Ю. Лебеденко, Е. С. Севина // Актуальные проблемы ортопедической стоматологии и ортодонтии: Научно-практическая конференция памяти проф. Х. А. Каламкарова.- М., 2002. — С. 186.

15. Лебеденко И. Ю. «Стом-Акрил» — полтора года применения в съемном зубном протезировании / И. Ю. Лебеденко // Стоматологи на пороге третьего тысячелетия: сб. тезисов Российского научного форума с международным участием. -М., 2001. — С. 543-544.

16. Лещева Е. А. Восстановление соотношений зубочелюстной системы при потере зубов с использованием автоматизированных компьютерных систем: дис … д-ра мед. наук /Е. А. Лещева. — М., 2001. — 187с.

17. Липасова Т. Б. Клинико-лабораторная оценка показателей ротовой жидкости при ортопедическом лечении: автореф. дис…. канд.мед.наук/ Т.Б Липасова; Моск. мед.стомат. ин-т. — М., 1998. — 17 c.

18. Мальгинов Н. Н. Лабораторно-экспериментальное обоснование применения базисной пластмассы СтомАкрил: дис. …канд.мед. наук / Н. Н. Мальгинов.- М., 2000. — С. 107.

19. Марков Б. П. Фиксация протезов на беззубых челюстях/ Б. П. Марков // Зубной техник. -2004. — № 4. -С. 29-31.

20. Огородников М. Ю. Новый класс конструкционных материалов на основе полиуретана для ортопедической стоматологии: автореф.дис. … д-ра.мед.наук / М. Ю. Огородников. — М., 2004. — С. 45

21. Повышение эффективности лечения детей съёмными ортодонтическими аппаратами / А. В. Сущенко, Э. С. Каливраджиян, А. В. Подопигора, Н. Д. Акимова // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2013. — № 2._- С. 65-66.

22. Проблемы адаптации к съемным пластиночным протезам и пути их решения / Э. С. Каливраджиян //Прикладные информативные аспекты медмцины. — Воронеж, 2003. — Т. 6, № 3. — С. 47-51.

23. Рединов И. С. Подготовка тканей протезного поля при ортопедическом лечении больных с беззубой нижней челюстью при резко выраженной атрофии альвеолярной части: автореф. дис. … д-ра мед. Наук / И. С. Рединов. — М., 2000. — 24с.

24. Саввиди К. Г. Опыт ортопедического лечения пациентов с неблагоприятными клиническими условиями на беззубой нижней челюсти/ К. Г. Саввиди, А. С. Щербаков // Труды 6 съезда Стоматологической Ассоциации России. — М., 2000. — С. 78-79.

25. Садыков М. И. Современные методы ортопедического лечения и реабилитации больных с полным отсутствием зубов: автореф. дис. -ра мед.наук / М. И. Садыков; Самар. мед. ун-т. — Самара, 2002. -С.33-36.

26. Стоматологическое материаловедение: учебн.пособие/ В. А. Понков [и др]. -М: М.ЕД пресс-информ, 2006. -С.384

27. Трезубов В. Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев. — СПб: Спец. Лит., 2001. — С. 469-471.

28. Шелеметов С. В. Оптимизация ортопедического лечения больных с полным отсутствием зубов: автореф. дис. … канд. мед. наук / С. В. Шелеметов. — Самара, 2006. — 16с.

29. Adisman I. K. Use of adhesive, as the supporting treatment / I. K. Adisman // Department of denture manufacture, University stomatological center. — New York, 2000. — 127 p.

30. Li G. Study of adherence of normal oral bacteria on polymethyl methyacrylate containing silver − supported silicate inorganic antibacterial / G. Li // Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi.- 2007. -Vol. 25, N 3. -P. 280 − 284.

31. Mine A. A case report of a metal allergy patient whose prosthesis was identified allergenic by non − destructive metal element analysis and a dermatological patch test/ A. Mine // Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi. -2006. -Vol. 50, N 2. -P. 276 − 279.

Основные термины (генерируются автоматически): материал, ортопедическая стоматология, пластмасса, протез, протезное ложе, акриловая пластмасса фирмы, лабораторное изготовление, полное отсутствие зубов, съемное протезирование, токсическое действие.

Классификация полимерных материалов для базисов съемных зубных протезов (в соответствии с международным стандартом №1567 и ГОСТ Р 51889-2002) представлена в таблице №3

Пластмассы делятся на самотвердеющие, или холодного отвердения, т.е. затвердевающие при комнатной температуре, и пластмассы горячего отвердения, затвердевающие при термической обработке.

Процесс схватывания пластмассы проходит несколько стадий:

первая стадия- насыщения,заключается в смешивании порошка и жидкости, при этом не допускается наличия, как свободной жидкости, так и порошка. Оптимальным является объемное соотношение мономера к полимеру 1:3;

вторая стадия- песочная,масса напоминает смоченный водой песок;

третья стадия- тянущихся нитей,масса становится более вязкой, а при её растягивании появляются тонкие нити;

четвертая стадия- тестообразная,отличается еще большей плотностью и исчезновением тянущихся нитей при разрыве;

пятая стадия- резиноподобнаяили стадия затвердевания пластмассы.

Работают с пластмассой в тестообразной стадии. Пластмассы горячего отвердения при правильном режиме полимеризации содержат 0,5% , быстроотвердевающие - 3,5% остаточного мономера.

В ортопедической стоматологии применяются следующие виды пластмасс:

1. Акрилаты- на основе акриловой и метакриловой кислот. Несколько десятилетий удерживают первенство в стоматологии благодаря своим главным свойствам: относительно низкой токсичности, удобству переработки, химической стойкости, механической прочности, эстетическим качествам. Большинство материалов в качестве основного ингредиента содержат полиметилметакрилат (ПММА).

а) «Этакрил» - синтетический материал на основе акрилового сополимера, окрашенного под цвет слизистой оболочки полости рта;

б) «Фторакс» - пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость на основе фторсодержащих акриловых сополимеров. Состоит из порошка и жидкости. Протез из «Фторакса» обладает повышенной прочностью и эластичностью и хорошо гармонирует по цвету с мягкими тканями полости рта;

в) «Акронил» - сшитая и привитая пластмасса;

г) бесцветная пластмасса - на основе очищенного от стабилизатора полиметилметакрилата, содержащего антистаритель (тинувин). Состоит из порошка и жидкости.

Все перечисленные пластмассы применяются для изготовления базисов в бюгельных и съемных пластиночных протезах, ортодонтических аппаратах. Они являются пластмассами горячего отвердения. Бесцветная пластмасса применяется для изготовления базисов протезов в тех случаях, когда противопоказан окрашенный базис (аллергия на краситель), а также для других целей, когда необходим прозрачный базисный материал.

д) «Синма-74», «Синма-М» - пластмассы, выпускающиеся в виде порошков белого цвета разных оттенков, от ярко-белого до темно-коричневого, и жидкости. Пластмассы горячего отверждения применяется для изготовления коронок, небольших мостовидных протезов, фасеток.

К самоотвердевающим пластмассам этой группы относятся:

а) «Протакрил», «Редонт 01,02,03» - применяются для починок, перебазировки базисов съемных протезов, а также для изготовления простейших ортодонтических или ортопедических аппаратов;

б) «Норакрил», «Акрилоксид», «Стадонт», их отличительная особенность - наличие гаммы белых цветов от серого до коричневого оттенков. Применяются для коррекции пластмассовых коронок, мостовидных протезов;

в) «Карбопласт» - белая самоотвердевающая пластмасса, которая используется для изготовления индивидуальных ложек.

2. Эластические пластмассыподразделяются на: а) акриловые («Эладент», «ПМ», «Уфи-гель»); б) силиконовые («Ортосил», «Ортосил-М», «Боксил», «Моллосил»); в) полихлорвиниловые («Ортопласт», «Эластопласт»); г) уретандиметакрилатовые («Изозит»).

«Эладент» - представляет собой эластичную пластмассу на основе винакриловых сополимеров.

«Ортосил» - силиконовый эластичный материал, имеющий резиноподобную консистенцию, хорошо соединяется с пластмассами. «Эладент» и «Ортосил» применяют для изготовления двуслойных съемных протезов при необходимости создания мягкой прослойки, снижающей давление на подлежащие опорные ткани.В зависимости от показаний эластичный слой могут располагать по всей поверхности протеза, по границам базиса протеза, в отдельных участках базиса протеза, под искусственными зубами, создавая амортизатор, имитирующий пародонт.

«Боксил» - это пластмасса на основе наполненного силиконового каучука холодной вулканизации. Имеет белый цвет, становится резиноподобной после затвердевания. Предназначена для изготовления боксерских капп.

«Ортопласт» - эластический материал розового цвета, из которого изготавливают эктопротезы при дефектах мягких тканей лица. Имеет шесть оттенков.

«Эластопласт» - пластмасса розового цвета, горячего отвердения, служит основой боксерских капп.

«Изозит» - применяется как облицовочный материал при изготовлении металлопластмассовых конструкций зубных протезов. Пластмасса белого цвета с гаммой оттенков для дентина, пришеечной области, режущего края, что позволяет регулировать прозрачность и придавать зубам естественность и натуральность.

Применяются для изготовления: базиса съемных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, различных шин, искусственных зубов, покрытия для металлических частей несъемных протезов, коронок, металлополимерных имплантатов.

Эластичные пластмассы, помимо общих, должны отвечать следующим специфическим требованиям:

- обеспечивать прочное и долговременное соединение с материалом базиса, которое должно обладать минимальной адсорбирующей способностью по отношению к слюне и пищевым продуктам;

- благодаря своей высокой пластичности должны плотно прилегать к слизистой оболочке во время жевания, не вызывать ее раздражения и амортизировать жевательное давление, т.е. создавать удобства при пользовании протезом;

- не должны содержать ни внешних, ни внутренних пластификаторов, благодаря чему исключено отверждение подкладки из-за их вымывания;

- должны иметь хорошую смачиваемость при отсутствии набухания в условиях полости рта и постоянстве объема;

- начальная мягкость и эластичность подкладки должны быть стабильно эластичными в полости рта;

- не должны растворяться в полости рта;

- должны обладать высокими износоустойчивостью и цветостойкостью.

К недостаткам эластичных подкладок относятся:

- потеря эластичности из-за старения пластмассы уже через пол года;

- невозможность полирования эластомеров, рыхлость, делающая их негигиеничными;

- отсутствие оптимального краевого прилегания эластомеров к жестким базисным пластмассам;

- сложность обработки эластомеров режущим инструментом, а отсюда - возникновение проблем при коррекции базиса протеза.

Нарушение режима полимеризации приводит к дефектам готовых изделий(пузырьки, пористость, разводы, участки с повышенным внутренним напряжением), к растрескиванию, короблению и поломкам протеза.

Различают три вида пористости пластмасс: газовую, сжатие и гранулярную.

Газовая пористость обусловлена испарением мономера внутри полимеризующейся формовочной массы. Она возникает при опускании кюветы с пластмассовым тестом в гипсовой пресс - форме в кипящую воду. Данный вид пористости может также возникать при нагревании формы с большим количеством массы вследствие сложности отвода из нее излишков тепла, развивающегося в результате экзотермичности процесса полимеризации.

К пористости сжатия приводит недостаточное давление или недостаток формовочной массы, вследствие чего образуются пустоты. В отличие от газовой пористости она может возникнуть в любой области изделия.

Гранулярная пористость возникает из-за дефицита мономера в тех участках, где он может улетучиваться. Такое явление наблюдается при набухании мономер - полимерной массы в открытом сосуде. Поверхностные слои при этом плохо структурируются, представляют собой конгломерат «глыбок» или гранул материала.

В пластмассовых изделиях всегда имеются значительные внутренние остаточные напряжения, что приводит к растрескиванию и короблению. Они появляются в местах соприкосновения пластмассы с инородными материалами (фарфоровыми зубами, крампонами, металлическим каркасом, отростками кламмеров). Это результат различных коэффициентов линейного и объемного расширения пластмассы, фарфора, сплавов металлов.

Контрольные вопросы

1. На какие группы подразделяются все материалы, применяемые в ортопедической стоматологии?

2. Каким требованиям должны отвечать основные конструкционные материалы?

3. Какие группы металлов вы знаете?

4. При изготовлении каких видов несъемных и съемных протезов используются кобальтохромовые сплавы и сплавы золота?

5. Какие методы литья применяются в ортопедической стоматологии?

6. Перечислите и дайте характеристику основным механическим и физическим

свойствам стоматологических материалов.

7.Перечислите и дайте характеристику основным химическим свойствам стоматологических материалов.

Полиуретановые протезы

Первоначально съёмные протезы изготавливались из каучука, затем с появлением акриловой пластмассы протезы начали изготавливать из акрила. По настоящее время основным материалом для изготовления съёмных протезов являются акриловые полимеры. Они нашли широкое распространение, так как являются технологичными материалами, обладают высокой эстетикой, достаточной прочностью, относительной биоинертностью (при отсутствии остаточного мономера). Но несмотря на все преимущества, у них есть большая масса недостатков — хрупкость, пористость, токсичность при наличии остаточного мономера, могут вызывать аллергию, недостаточная прочность на истирание и т.д.

С целью устранения данных недостатков был разработан новый стоматологический материал на основе полиуретана. Полиуретан широко применяется в промышленности и в быту, но в стоматологии он раньше не применялся. В связи с тем что у полиуретана есть один большой недостаток, технология изготовления полиуретановых протезов видоизменилась. Недостаток заключается в том, что при наличии влаги, во время полимеризации полиуретана, образуются поры в протезе. Далее мы подробно рассмотрим технологию изготовления съёмных протезов их полиуретана.

Первоначальные этапы ничем не отличаются от технологии изготовления съёмных пластиночных протезов.

1.Получение оттисков

Снятие рабочих и/или вспомогательных оттисков альгинатными оттискными массами.

2.Отливка моделей из гипса.

Начиная с этого этапа технология изготовления уже отличается. Дела в том, что в отличии от акриловых, полиамидных, полиоксиметиленовых и поливинилацетатных протезов при изготовлении протезов из полиуретана супергипс не используется, так как нет никакого давления на гипсовую модель.

3.Подготовка рабочих модели.

Существует 2 способа. Первый способ заключается в дублировании гипсовой модели из полиуретана. Второй метод заключается в подготовке отлитой гипсовой модели. Суть её заключается в полном обезвоживании гипсовой модели, так как влага, содержащаяся в гипсе, приводит к образованию пор в протезе из полиуретана. Второй метод подготовки модели производит непосредственно во время пятого этапа — замены воска на пластмассу.

I. Дублирование рабочей модели из полиуретана

Помещаем гипсовую модель в кювету и заполняем дублирующей силиконовой массой

Дублирование рабочей модели полиуретаном

Заполнение кюветы дублирующим силиконом

После полимеризации силикона, извлекаем гипсовую модель, а в полученную форму из силикона заливаем полиуретан для моделей.

Отливка модели из полиуретана

После отверждения полиуретана, извлекаем полиуретановую модель.

II. Подготовка гипсовой модели

При использовании второго метода, гипсовую модель сушат в микроволновой печи, при этом модель постоянно взвешивают до тех пор, пока весь модели не перестанет изменятся и это будет означать чтоб влага больше не выходит из модели и она полностью сухая. После того как модель остывает её покрывают специальным лаком, например, Модал спрей.

4.Моделирование съёмного протеза

Для моделирования используется гипсовая модель, соответственно полиуретановая используется для процесса свободного литья (жидкого формования) на этапе замены воска на пластмассу.

Сам процесс моделирования ничем не отличается от классического метода изготовления частичных пластиночных протезов из акриловых полимеров. После постановки зубов и проверки конструкции в полости рта переходят к пятому этапу — замене воска на пластмассу.

5.Замена воска на пластмассу

Рис. 3. Модель с конструкцией и литниками в дублирующей кювете Рис. 4. Кювета, заполненная силиконовой формовочной массой

Извлекаются модель вместе с восковой конструкцией протеза из силиконовой формы, отделяются зубы от воскового базиса, очищают их от воска и обезжиривают. Устанавливают обратно в силиконовую форму.

Установленные в силиконовую форму зубы

Прогревают форму с искусственными зубами и модель в термошкафу при температуре 120°С в течении 20 минут. Устанавливают в форму модель из полиуретана или же подготавливают модель из гипса и помещают её.

Модель установленная в силиконовую форму

Устанавливают кювету в полимеризатор. Заливают пластмассу через литниковое отверстие в форму до ее полного заполнения. Об этом будет свидетельствовать выход смеси из противолитниковых отверстий. Форму заполняют тонкой струйкой, плавно нажимая на спусковой курок диспенсера. Сразу после окончания заливки закрывают полимеризатор и устанавливают давление сжатого воздуха 2 атмосферы. Выдерживают кювету в полимеризаторе 5 минут. Наличие в полимеризаторе воды при этом не допустимо. Разгерметизировав полимеризатор извлекают из него кювету. Помещают кювету в термошкаф на 40 мин при температуре 120°С. Дают кювете остыть до комнатной температуры. Разбирают кювету и извлекают протез.

Полиуретановая модель с отлитым протезом

После этого протез поступает на окончательную обработку, которая включает в себя удаление литников, шлифовку и полировку.

Клинический случай.

Пациент Х. обратился в КДЦ МГМСУ с жалобами на нарушение функции жевания и эстетики по причине отсутствия зубов в боковом отделе нижней челюсти слева.

Объективно: конфигурация лица не изменена, перекрытие верхними резцами нижних на 1 /3. 34-38 зубы отсутствуют. Слизистая оболочка без видимых патологических изменений (рис. 1).

Рис. 1. Пациент Х. (односторонний концевой дефект)

Диагноз: частичное отсутствие зубов на нижней челюсти (отсутствуют 34, 35, 36, 37 зубы).

Лечение: планировалось изготовить бюгельный протез на нижнюю челюсть с замковой фиксацией на 33 зуб. Пациент отказался от ортопедического лечения бюгельным протезом, так же как и частичным пластиночным протезом. Отказ пациента от имплантации с последующим изготовлением металлокерамических мостовидных протезов вынудил нас искать альтернативный метод ортопедического лечения. Появления полиуретана «Денталур» в качестве базисного материала (Огородников М.Ю., 2004) позволило предложить пациенту малый седловидный протез с зубоальвеолярным кламмером на 33 зуб. Возможность изготовления подобного протеза обеспечена повышенными физико-механическими характеристиками базисного материала на основе полиуретана «Денталур». В частности «Денталур» по показателю удельной ударной вязкости (21кДж/мм2) в 3 раза превосходит акриловые базисные пластмассы а по показателю относительного удлинения (16%) в 8 раз превосходят акрилаты. Другими словами полиуретановый базисный материал «Денталур» при той же твёрдости (75 у.е. по Шор Д.) является значительно менее хрупким и более эластичным материалом по сравнению с акрилатами.

После получения согласия пациента на данный вид ортопедического лечения были получены оттиски с верхней и нижней челюстей альгинатной массой. Отлили модели нижней и верхней челюстей из гипса.

Произвели подбор цвета искусственных зубов. После регистрации центральной окклюзии гипсовые модели с прикусным шаблоном передали в лабораторию. Техник произвёл гипсовку в окклюдатор и произвёл постановку искусственных зубов на восковой базис (рис. 2).

Рис. 2. Восковая конструкция протеза на модели

В клинике произвели проверку конструкции протеза. Удостоверившись в правильной постановке зубов (равномерный и множественный контакт зубов слева и справа) произвели приливку краёв восковой конструкции на гипсовой модели. Далее установили литники из воска в ретромолярной области и в области центрального резца. Модель с восковой конструкцией протеза поместили в специальную кювету (рис. 3) и заполнили силиконовой формовочной массой (рис. 4).

После полимеризации силиконовой массы раскрыли кювету, извлекли модель. Отделили искусственные зубы от восковой конструкции, очистили их от воска в кипящей воде. Очистили модель от воска, установили в специальную кювету (рис. 5) и заполнили дублирующим силиконом.

Рис.5. Модель установленная в кювету для дублирования

После полимеризации силикона, извлекли гипсовую модель, в получившийся отпечаток залили предварительно замешанную композицию полиуретана (рис. 6).

Рис. 6. Полиуретановая модель в дублирующей форме

После полимеризации полиуретана извлекли продублированную модель (рис. 7).

Рис. 7. Полиуретановая дублированная модель

Затем приступили к отливке малого седловидного протеза с полиуретановым базисом. Для этого установили искусственные зубы по отпечаткам в подготовленную силиконовую форму (рис. 8).

Рис. 8. Силиконовая форма с установленными в отпечатки искусственными зубами

Далее установили дублированную модель из полиуретана в форму (рис. 9), собрали кювету.

Рис. 9. Полиуретановая модель в форме

После замешивания полиуретановой композиции произвели её заливку через литниковые отверстия в подготовленную форму методом свободного литья. После полимеризации полиуретана извлекли модель вместе с протезом (рис. 10).

Рис. 10. Модель из полиуретана с протезом и литниками

Удалили литники, облой, произвели шлифовку и полировку базиса протеза (рис. 11).

Рис. 11. Малый седловидный протез с полиуретановым базисом

В клинике произвели припасовку протеза и выверили окклюзионные движения (рис. 12). Пациенту было назначено повторное посещение на следующий день.

Рис. 12. Малый седловидный протез в полости рта

Во время контрольного осмотра какие-либо негативные воздействия протезом на протезное ложе не обнаружили.

Читайте также:

- Частота множественных родов. Зародышевые оболочки у близнецов

- Синдром периодических движений конечностей и синдром беспокойных ног

- Клеточный иммуннитет округлых образований легких. Лимфоциты при образованиях легких

- Воздействие холода в гипербарической среде. Реакция организма при воздействии холода

- КТ, МРТ при холестериновой гранулеме вершины пирамиды височной кости