Нарушение осознания сна. Бессонница, связанная с нарушениями психики.

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 10.01.2026

Общие сведения

Нарушения сна бывают первичные — не связанные с патологией каких либо органов или вторичные — возникающие как следствие других заболеваний. Расстройство сна может возникнуть при различных заболеваниях центральной нервной системы или психических нарушениях. При целом ряде соматических заболеваний у пациентов возникают проблемы со сном из-за болей, кашля, одышки, приступов стенокардии или аритмии, зуда, учащенного мочеиспускания и т. п. Интоксикации различного генеза, в том числе и у онкологических больных, часто вызывают сонливость. Нарушения сна в виде патологической сонливости могут развиться из-за гормональных отклонений, например, при патологии гипоталамо-мезэнцефальной области (эпидемический энцефалит, опухоль и др.).

Классификация нарушений сна

Инсомния (бессонница, нарушения процесса засыпания и сна):

- Психосоматическая инсомния — связанная с психологическим состоянием, может быть ситуативная (временная) или постоянная

- Вызванная приемом алкоголя или медикаментозных препаратов:

- хронический алкоголизм;

- длительный прием препаратов активирующих или угнетающих ЦНС;

- синдром отмены снотворных, седативных и других препаратов;

- Вызванная заболеваниями психики

- Вызванная расстройствами дыхания во время сна:

- синдром снижения альвеолярной вентиляции;

- синдром ночных апноэ;

- Вызванная синдромом «беспокойных ног» или ночными миоклониями

- Вызванная другими патологическими состояниями

Гиперсомния (повышенная сонливость):

- Психофизиологическая гиперсомния - связанная с психологическим состоянием, может быть постоянная или временная

- Вызванная приемом алкоголя или медикаментозных средств;

- Вызванная психическими заболеваниями;

- Вызванная различными расстройствами дыхания во сне;

- Нарколепсия

- Вызванная другими патологическими состояниями

Нарушения режима сна и бодрствования:

- Временные нарушения сна — связанные с резким изменением рабочего графика или часового пояса

- Постоянные нарушения сна:

- синдром замедленного периода сна

- синдром преждевременного периода сна

- синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования

Парасомния — нарушения в функционировании органов и систем, связанные со сном или пробуждением:

- сомнамбулизм;

- ночное недержание мочи (энурез);

- ночные страхи;

- ночные эпи-приступы;

- другие расстройства

Симптомы нарушения сна

Симптомы нарушений сна разнообразны и зависят от вида нарушения. Но каким бы ни было нарушение сна, за короткий период времени оно может привести к изменению эмоционального состояния, внимательности и работоспособности человека. У детей школьного возраста возникают проблемы с учебой, снижается способность усваивать новый материал. Бывает, что пациент обращается к врачу с жалобами на плохое самочувствие, не подозревая, что оно связано с нарушением сна.

Психосоматическая бессонница. Инсомнию считают ситуативной, если она длится не более 3 недель. Страдающие бессонницей люди плохо засыпают, часто просыпаются посреди ночи и не могут заснуть. Характерно ранее утреннее пробуждение, чувство невыспанности после сна. В следствие этого возникают раздражительность, эмоциональная нестабильность, хроническое переутомление. Ситуация осложняется тем, что пациенты переживают из-за нарушений сна и с тревогой ждут ночи. Время, проведенное без сна во время ночных пробуждений, кажется им в 2 раза дольше. Как правило, ситуативная бессонница обусловлена эмоциональным состоянием человека под действием определенных психологических факторов. Нередко после прекращения действия стрессового фактора сон нормализуется. Однако в некоторых случаях сложности засыпания и ночные пробуждения становятся привычными, а страх бессонницы только усугубляет ситуацию, что приводит к развитию постоянной инсомнии.

Бессонница вызванная приемом алкоголя или медикаментозных препаратов. Длительное постоянное употребление алкогольных напитков приводит к нарушениям организации сна. Фаза быстрого сна укорачивается и пациент часто просыпается ночью. После прекращения приема алкоголя, как правило, в течение 2 недель нарушения сна проходят.

Нарушение сна может быть побочным действием препаратов, возбуждающих нервную систему. Длительный прием седативных и снотворных средств также может привести к бессоннице. Со временем эффект от препарата уменьшается, а увеличение дозы приводит к кратковременному улучшению ситуации. В результате нарушения сна могут усугубляться, невзирая на увеличение дозировки. В таких случаях характерны частые кратковременные пробуждения и исчезновение четкой границы между фазами сна.

Бессонница при психических заболеваниях отличается постоянным чувством сильного беспокойства в ночное время, очень чутким и поверхностным сном, частыми пробуждениями, дневной апатией и усталостью.

Синдром сонных апноэ или апноэ во сне — это кратковременное прекращение тока воздуха в верхние дыхательные пути, происходящее во время сна. Такая пауза в дыхании может сопровождаться храпом или двигательным беспокойством. Различают обструктивные апноэ, происходящие в следствие закрытия на вдохе просвета верхних дыхательных путей, и центральные апноэ, связанные с нарушением работы дыхательного центра.

Бессонница при синдроме беспокойных ног развивается из-за возникающего в глубине икроножных мышц ощущения, требующего сделать движения ногами. Неконтролируемое желание подвигать ногами возникает перед сном и проходит при движении или ходьбе, но потом оно может повториться.

В некоторых случаях нарушения сна происходят из-за возникающих во сне непроизвольных однообразных и повторяющихся сгибательных движений в ноге, стопе или большом пальце. Обычно сгибание длится 2 сек и повторяется через полминуты.

Нарушения сна при нарколепсии характеризуются внезапными приступообразными засыпаниями в дневное время. Они непродолжительны и могут возникнуть во время поездки в транспорте, после еды, в ходе монотонной работы, а иногда в процессе активной деятельности. Кроме этого, нарколепсия сопровождается приступами катаплексии — резкой потерей тонуса мышц, из-за чего пациент может даже упасть. Чаще всего приступ происходит во время выраженной эмоциональной реакции (гнев, смех, испуг, удивление).

Нарушения режима сна и бодрствования. Нарушения сна, связанные с изменением часового пояса («реактивный сдвиг фаз») или графика посменной работы являются адаптационными и проходят через 2-3 дня.

Синдром замедленного периода сна характеризуется невозможностью заснуть в определенные часы, необходимые для нормального режима труда и отдыха в рабочие дни. Как правило, пациенты с таким нарушением сна засыпают в 2 часа ночи или ближе к утру. Однако в выходные дни или во время отпуска, когда в режиме нет необходимости, пациенты не отмечают никаких проблем со сном.

Синдром преждевременного периода сна редко служит поводом для обращения к врачу. Пациенты быстро засыпают и хорошо спят, но они слишком рано пробуждаются и соответственно вечером рано ложатся спать. Такие нарушения сна часто встречаются у людей в возрасте и обычно не доставляют им особого дискомфорта.

Синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования заключается в невозможности для пациента жить по графику 24-часовых суток. Биологические сутки таких пациентов часто включают 25-27 часов. Данные нарушения сна встречаются у людей с изменениями личности и у слепых.

Снохождение (сомнамбулизм) - это бессознательное совершение сложных автоматических действий во время сна. Пациенты с подобными нарушениями сна могут ночью вставать с кровати, ходить и что-то делать. При этом они не просыпаются, сопротивляются попыткам их разбудить и могут совершать опасные для их жизни действия. Как правило, подобное состояние длится не более 15 минут. После этого пациент возвращается в постель и продолжает спать, либо просыпается.

Ночные страхи чаще возникают в первые часы сна. Пациент с криком садится в постели в состоянии страха и паники. Это сопровождается тахикардией и учащением дыхания, потоотделением, расширением зрачков. Через несколько минут, успокоившись, пациент засыпает. Утром он обычно не помнит о ночном кошмаре.

Ночное недержание мочи наблюдается в первую треть ночного сна. Оно может быть физиологическим у маленьких детей и патологическим — у детей, которые уже научились самостоятельно ходить в туалет.

Диагностика нарушения сна

Наиболее распространенным методом исследования нарушений сна является полисомнография. Это обследование проводится сомнологом в специальной лаборатории, где пациент должен провести ночь. Во время его сна множество датчиков одновременно регистрируют биоэлектрическую активность мозга (ЭЭГ), сердечную деятельность (ЭКГ), дыхательные движения грудной клетки и передней брюшной стенки, вдыхаемый и выдыхаемый воздушный поток, насыщенность крови кислородом и др. Производится видеозапись происходящего в палате и постоянное наблюдение дежурного врача. Такое обследование дает возможность изучить состояние мозговой активности и функционирование основных систем организма во время каждой из пяти стадий сна, выявить отклонения и найти причину нарушения сна.

Другим методом диагностики нарушений сна является исследование средней латентности сна (СЛС). Оно применяется для выявления причины сонливости и играет важную роль в диагностике нарколепсии. Исследование состоит из пяти попыток засыпания, которые проводятся в часы бодрствования. Каждая попытка длится 20 минут, промежуток между попытками составляет 2 часа. Средняя латентность сна — это время, которое понадобилось пациенту для погружения в сон. Если оно более 10 минут, то это норма, от 10 до 5 минут — пограничное значение, менее 5 минут — патологическая сонливость.

Лечение нарушения сна

В качестве медикаментозной терапии нарушений сна чаще используют препараты бензодиазепинового ряда. Препараты с коротким временем действия — триазолам и мидазолам назначают при нарушениях процесса засыпания. Но при их приеме часто бывают побочные реакции: возбуждение, амнезия, спутанность сознания, а также нарушение утреннего сна. Снотворные препараты с длительным действием — диазепам, флуразепам, хлордиазепоксид применяют при ранних утренних или частых ночных пробуждениях. Однако они часто вызывают дневную сонливость. В таких случаях назначают препараты среднего времени действия - зопиклон и золпидем. Эти препараты характеризуются меньшим риском развития зависимости или толерантности.

Другой группой препаратов, применяемых при нарушениях сна, являются антидепрессанты: амитриптилин, миансерин, доксепин. Они не приводят к привыканию, показаны пациентам в возрасте, пациентам с депрессивными состояниями или страдающим от хронического болевого синдрома. Но большое число побочных эффектов ограничивает их использование.

В тяжелых случаях нарушения сна и при отсутствии результата от применения других препаратов у пациентов со спутанным сознанием используют нейролептики с седативным эффектом: левомепромазин, прометазин, хлорпротиксен. В случаях патологической сонливости легкой степени назначают слабые стимуляторы ЦНС: глютаминовую и аскорбиновую кислоту, препараты кальция. При выраженных нарушениях — психотоники: ипрониазид, имипрамин.

Лечение нарушений ритма сна у пожилых пациентов проводится комплексно сочетанием сосудорасширяющих препаратов (никотиновая кислота, папаверин, бендазол, винпоцетин), стимуляторов ЦНС и легких транквилизаторов растительного происхождения (валериана, пустырник). Прием снотворных препаратов можно осуществлять только по назначению врача и под его наблюдением. После окончания курса лечения необходимо постепенное снижение дозы препарата и осторожное сведение ее на нет.

Прогноз и профилактика нарушений сна

Как правило, различные нарушения сна излечиваются. Трудности представляет терапия нарушений сна, обусловленных хроническим соматическим заболеванием или происходящих в пожилом возрасте.

Соблюдение режима сна и бодрствования, нормальная физическая и психическая нагрузка, правильное использование препаратов, влияющих на ЦНС (алкоголь, транквилизаторы, седативные, снотворные), - все это служит профилактикой нарушений сна. Профилактика гиперсомнии состоит в предупреждении черепно-мозговых травм и нейроинфекции, которые могут привести к избыточной сонливости.

Инсомния ( бессонница )

Инсомния - патологическое состояние, при котором нарушается процесс наступления и поддержания сна. В зависимости от той или иной клинической формы инсомнии наблюдаются затруднения засыпания (пресомническая форма), нарушения в периоде сна (инстрасомническая) и после пробуждения (постсомническая форма); также отмечается снижение эффективности сна, ночные пробуждения. Диагноз устанавливается на основании физикального обследования, сбора анамнеза, полисомнографии. Лечение инсомнии включает в себя соблюдение гигиены сна, назначение медикаментозной терапии, физиолечения, психотерапии.

МКБ-10

Инсомния представляет собой нарушение цикла «сон-бодрствование». Патология определяется дефицитом качества и количества сна, которые являются необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека. Заболевание встречается у 30-45% населения планеты. Для некоторых из них (10-15%) инсомния представляет серьезную проблему, требующую приема лекарственных препаратов. Следует отметить, что с возрастом проблемы с засыпанием и поддержанием физиологически полноценного сна возникают все чаще, поэтому пожилые люди сталкиваются с инсомнией чаще, чем молодые.

Бессонница - более популярное название патологии, употребляемое пациентами и даже врачами, является не корректным, так как заболевание не сопровождается полной потерей сна.

Причины инсомнии

В основе инсомнии может лежать физиологическая предрасположенность, психогенные расстройства, заболевания нервной системы и внутренних органов. Часто инсомния возникает у лиц, страдающих неврозами и неврозоподобными состояниями: психозами, депрессией, паническими расстройствами и пр. На трудности засыпания и качество сна обычно жалуются пациенты с соматическими заболеваниями, вызывающими ночную боль, одышку, боль в сердце, нарушения дыхания (артериальной гипертензией, атеросклерозом, плевритом, пневмонией, хроническими болями и пр.). Расстройства сна могут сопутствовать органическим поражениям центральной нервной системы (инсульту, шизофрении, опухолям мозга, паркинсонизму, эпилепсии, гиперкинетическим синдромам); патологии периферической нервной системы.

Свое влияние на развитие нарушений сна также оказывают предрасполагающие факторы, а именно: жизнь в мегаполисе; частая смена часовых поясов; длительный прием психотропных препаратов; прием алкоголя; постоянный прием кофеинсодержащих напитков; сменная работа и другие профессиональные вредности (шум, вибрация, токсические соединения); нарушение гигиены сна.

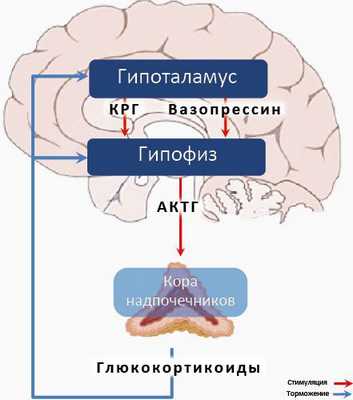

Патогенез инсомнии считается не до конца изученным, однако научные исследования и опыты в области неврологии показали, что у больных отмечается такая же повышенная активность мозга во сне, как и при бодрствовании (об этом говорит высокий уровень бета-волн); повышенный уровень гормонов в ночное время суток (кортизола, адренокортикотропного гормона) и высокий уровень метаболизма.

Классификация инсомнии

По длительности протекания инсомния делится на:

- Транзиторную, с продолжительностью не более нескольких ночей

- Кратковременную (от нескольких суток до недель)

- Хроническую (от трех недель и более)

Также выделяют инсомнию физиологическую (ситуационную) и постоянную (имеющую постоянный характер). По происхождению различают первичную инсомнию, возникающую в результате личностных или идиопатических (невыясненных) причин, и вторичную, возникающую на фоне или в результате психологических, соматических и других патологий.

По степени выраженности клинических симптомов инсомния бывает:

- Легкой степени (слабо выраженная) - редкие эпизоды нарушения сна

- Средней степени тяжести - клинические проявления умеренно выражены

- Тяжелой степени - нарушения сна наблюдаются каждую ночь и оказывают значительное действие в повседневной жизни.

Симптомы инсомнии

Клинические признаки инсомнии, в зависимости от времени их проявления, разделяют на группы: пресомнические, интрасомнические и постсомнические нарушения. Нарушения до, после и во время сна могут проявляться по отдельности и в совокупности. Все 3 вида нарушений наблюдаются лишь у 20% пациентов среднего возраста и у 36% пожилых больных инсомнией.

Инсомния приводит к снижению дневной активности, нарушению памяти и внимательности. У пациентов с психической патологией и соматическими заболеваниями усугубляется течение основной болезни. Инсомния может стать причиной замедленной реакции, что особенно опасно для водителей и работников, обслуживающих промышленные станки.

Пресомнические нарушения

Пациенты жалуются на проблемы с наступлением сна. Обычно стадия засыпания продолжается 3-10 минут. Человек, страдающий инсомнией, может потратить на засыпание от 30 до 120 минут и более.

Увеличение периода наступления сна может быть следствием недостаточной утомленности организма при позднем подъеме или раннем укладывании спать; болевой реакции и зуда соматического характера; приема препаратов, возбуждающих нервную систему; возникшей в течение дня тревоги и страха.

Как только человек оказывается в постели, желание уснуть мгновенно исчезает, возникают тяжелые мысли, в памяти всплывают тягостные воспоминания. При этом наблюдается некоторая двигательная активность: человек не может найти удобную позу. Порой возникает беспричинный зуд, неприятные ощущения на коже. Иногда засыпание происходит столь незаметно, что человек воспринимает его как бодрствование.

Проблемы с засыпанием могут сформировать странные ритуалы перед сном, несвойственные здоровым людям. Возможно появление страха от ненаступления сна и боязни постели.

Интрасомнические нарушения

Пациент жалуется на отсутствие глубокого сна, даже минимальный раздражитель вызывает пробуждение с последующим длительным засыпанием. Малейший звук, включенный свет и другие внешние факторы воспринимаются особенно остро.

Причиной спонтанного пробуждения могут стать страшные сны и кошмары, чувство наполнения мочевого пузыря (повторяющиеся позывы к мочеиспусканию), вегетативное нарушение дыхания, учащенное сердцебиение. Здоровый человек, не страдающий инсомнией, также может просыпаться, однако порог пробуждения у него заметно выше, последующее засыпание не проблематично, качество сна не страдает.

К интрасомническим нарушениям также относится повышенная двигательная активность, проявляющаяся синдромом «беспокойных ног», когда человек во сне совершает потряхивающие движения ногами. Причиной синдрома «апноэ во сне», который зачастую наблюдается при инсомнии, является включение произвольного механизма регуляции дыхания. Возникает чаще всего при ожирении и сопровождается храпом.

Постсомнические нарушения

Инсомния проявляется и в бодрствующем состоянии после пробуждения. Человеку трудно рано проснуться, он чувствует разбитость во всем теле. Сонливость и сниженная работоспособность может сопровождать больного весь день. Зачастую наблюдается неимперативная дневная сонливость: даже при наличии всех условий для хорошего сна человек не может уснуть.

Отмечаются резкие перепады настроения, что неблагоприятным образом отражается на общении с другими людьми, зачастую усугубляя психологический дискомфорт. Некоторое время после пробуждения человек жалуется на головные боли, возможен подъем давления (гипертензия). При этом характерно более выраженное повышение диастолического давления.

Диагностика инсомнии

Инсомния диагностируется на основании жалоб пациента и его физического состояния. При этом собственно длительность сна не имеет решающего значения; 5-часовой рубеж является своеобразным минимумом: менее длительный сон на протяжении 3 суток равноценен одной ночи без сна.

Существует 2 четких диагностических критерия инсомнии: это задержка засыпания более чем на 30 минут и снижение эффективности сна до 85% и ниже (отношение времени собственно сна ко времени, которое пациент провел в постели).

Нарушение циркадного ритма (раннее засыпание и ранний подъем — человек-«жаворонок» или позднее засыпание и поздний подъем — человек-«сова») диагностируются как патология, если человек испытывает постсомнические расстройства и не имеет возможности подольше поспать или пораньше уснуть.

Иногда страдающему хронической инсомнией предлагают в течение месяца вести дневник, в котором фиксируются периоды бодрствования и сна. В случаях, когда инсомния сопровождается нарушением дыхания (обструктивное апноэ) и двигательной активностью, а также при неэффективности медикаментозной терапии, назначают консультацию сомнолога и полисомнографию. Компьютерное исследование дает полную картину сна, определяет длительность его фаз и оценивает работу всего организма во время сна.

Диагностика инсомнии не вызывает затруднений, чаще сложнее определить истинную причину или совокупность факторов, вызвавших бессонницу. Зачастую требуются консультации узких специалистов, дабы выявить соматическую патологию.

Лечение инсомнии

Транзиторная инсомния обычно проходит самостоятельно или после устранения причин ее возникновения. Подострая и тем более хроническая инсомния требуют более внимательного подхода, хотя лечение первопричины является основополагающим фактором.

Успешное избавление от инсомнии предусматривает соблюдение гигиены сна. Ежедневное засыпание в одно и то же время, исключение дневного сна, активное дневное бодрствование может полностью избавить от бессонницы пожилых людей без применения медикаментозных препаратов.

Психотерапия позволяет устранить психологический дискомфорт и восстановить сон. Хорошие результаты в лечении инсомнии показали иглоукалывание и фототерапия (лечение белым светом высокой интенсивности).

Применение снотворных препаратов способствует быстрому засыпанию и предотвращает частые пробуждения, однако гипнотики обладают рядом неблагоприятных воздействий, начиная от привыкания и заканчивая зависимостью и эффектом отдачи. Именно поэтому медикаментозное лечение инсомнии начинают с растительных препаратов (пустырник, мята, душица, пион и др. лекарственные травы, обладающие седативным эффектом) и средств, содержащих мелатонин. Препараты с седативным эффектом (нейролептики, антидепрессанты, антигистаминные), назначаются с целью увеличения длительности сна и снижения двигательной активности.

Препараты имидазопиридины (золпидем) и циклопирролоны (зопиклон) имеют малую длительность воздействия, не вызывают постсомнических нарушений - это одни из самых безопасных химических снотворных. Группа транквилизаторов - бензодиазепинов (диазепам, лоразепам) в большей степени тормозит мозговые процессы, тем самым снижая тревожность и увеличивая латентность ко сну. Эти препараты вызывают привыкание, серьезно воздействуют на быстроту реакции, одновременно усиливают эффект барбитуратов и анальгетиков.

Правила приема медикаментов при инсомнии включают в себя: соблюдение продолжительности лечения снотворными — в среднем 10-14 дней (не более 1 месяца); препараты могут назначаться в комплексе с учетом их совместимости; тот или иной препарат выбирается в зависимости от сопутствующей соматической патологии и минимального набора побочных воздействий. С профилактической целью снотворные назначаются 1-2 раза в неделю. Важно понимать, что применение снотворных является исключительно симптоматическим лечением. Этот факт и масса нежелательных последствий вынуждают максимально ограничить их прием.

Прогноз и профилактика инсомнии

Для полного избавления от бессонницы следует придерживаться следующих правил: не затягивать визит к неврологу при явных признаках инсомнии; не принимать препараты без назначения врача. Необходимо обязательное соблюдение режима дня (соразмерные нагрузки, прогулки и достаточное время для сна) и формирование собственной стрессоустойчивости; следует делать упор на психологические методики и минимальное использование медикаментов.

Прогноз при острой и подострой инсомнии благоприятен, ее лечение в большинстве случаев не требует приема гипнотиков и транквилизаторов. Лечение запущенной хронической бессонницы — процесс длительный; только тесное взаимодействие пациента с врачом позволит выбрать эффективную схему лечения и достичь положительного результата.

Синдром деперсонализации — дереализации - симптомы и лечение

Что такое синдром деперсонализации — дереализации? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Егоровой Юлии Олеговны, психотерапевта со стажем в 14 лет.

Над статьей доктора Егоровой Юлии Олеговны работали литературный редактор Юлия Липовская , научный редактор Сергей Федосов и шеф-редактор Лада Родчанина

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром дереализации-деперсонализации — это психическое расстройство, при котором человек ощущает, будто его тело, окружение и психическая деятельность изменились настолько, что кажутся нереальными, отдалёнными или автоматическими [3] . В Международной классификации болезней расстройство идёт под кодом F48.1.

Синдром дереализации-деперсонализации относится к диссоциативным расстройствам. Для таких расстройств характерно нарушение интегрированных функций сознания: эмоций, восприятия, мышления, памяти, контроля над движениями. Это приводит к тому, что единство ощущения собственного "Я" нарушается и фрагментируется. Люди, переживающие деперсонализацию, чувствуют отчуждённость, обособленность или разъединённость от своего собственного существования [8] .

В то время как деперсонализация предполагает отрешённость от самого себя, люди с дереализацией чувствуют себя оторванными от окружения, как будто мир вокруг них в тумане, похож на сон или визуально искажён (что нельзя приравнивать к галлюцинациям). Люди с дереализацией обычно описывают чувство, как будто время "проходит" мимо них, и они не находятся “здесь и сейчас”. Эти переживания могут вызвать сильные чувства тревоги и обречённости [8] .

Эпизоды деперсонализации и дереализации могут длиться часами, днями, неделями или даже месяцами. У некоторых людей симптомы приобретают хронический характер, что проявляется периодами усиления или уменьшения их интенсивности [9] .

В своей изолированной форме синдром дереализации-деперсонализации встречается редко. Наиболее часто данное расстройство диагностируется в рамках депрессии, биполярного аффективного расстройства, генерализованного тревожного расстройства, посттравматического расстройства и обсессивно-компульсивного расстройства. Гораздо реже — при шизофрении или шизоаффективном расстройстве. Люди с такими расстройствами личности, как шизоидное расстройство личности, шизотипическое расстройство личности и пограничное расстройство личности также имеют высокие риски развития синдрома дереализации-деперсонализации [2] [6] .

По данным эпидемиологических исследований, распространённость синдрома дереализации-деперсонализации составляет от 0,8 % до 1,9 % [4] . Симптомы данного расстройства эпизодически встречаются у одной трети людей при усталости, сенсорной депривации, употреблении психоактивных веществ (ПАВ) или при засыпании и просыпании.

Развитие синдрома дереализации-деперсонализации обычно происходит в подростковом возрасте, хотя некоторые пациенты сообщают о наличии деперсонализации с раннего детства [4] [10] .

Синдром дереализации-деперсонализации тесно связан с сильнейшей, запредельной, непереносимой для психики тревогой и является по сути защитной реакцией психики на неё [2] . Синдром в значительной степени связан с межличностной травмой, такой как жестокое обращение в детстве.

Исследования говорят о том, что при синдроме чрезмерно активируются центры головного мозга, участвующие в эмоциональных процессах и ответе на стресс [7] [8] [11] .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы синдрома деперсонализации — дереализации

В самом широком смысле симптомы деперсонализации включают в себя:

- ощущение изменённого мировосприятия. Человек будто бы является внешним наблюдателем своих мыслей, чувств, тела или его частей;

- тело, ноги или руки кажутся искаженными, увеличенными или уменьшенными;

- ощущение изменения собственного веса;

- притупление чувств или реакций на окружающий мир вплоть до потери высших эмоций — утраты чувств любви, сострадания и долга (болезненная психическая анестезия);

- ощущение, что воспоминания лишены эмоций либо же являются ложными.

Симптомы дереализации включают в себя:

- чувство отчуждённости по отношению к своему окружению, мир воспринимается искажённым, размытым, бесцветным, двумерным или искусственным;

- чувство эмоциональной разобщённости с теми, кто дорог (как будто вас отделяет стеклянная стена);

- искажение в восприятии времени (недавние события кажутся далёким прошлым);

- искажения расстояния, а также размеров и формы объектов.

Нередко к явлениям дереализации также относят феномены deja vu (“уже виденное”): ощущение, что происходящая ситуация уже происходила в прошлом; jamais vu (“никогда не виденное”) — ощущение, что хорошо знакомая ситуация, происходящая в данный момент, никогда прежде не переживалась [1] .

Начало синдрома дереализации-деперсонализации может быть острым или постепенным. При остром начале некоторые люди помнят точное время и место своего первого опыта деперсонализации или дереализации. Постепенное начало, в свою очередь, может простираться настолько долго, что пациентам бывает трудно вспомнить самый первый эпизод [4] .

Несмотря на то, что синдром дереализации-деперсонализациии сопровождается значительным искажением или изменением субъективного восприятия реальности, он не связан с психозом. Пациенты с данным синдромом сохраняют способность отличать собственные "неправильные" внутренние ощущения и объективную реальность окружающего мира, сохраняют критическое восприятие себя [3] .

Феномены дереализации и деперсонализации могут встречаться и у психически здоровых людей при сенсорной депривации или усталости. Однако поставить диагноз можно только тогда, когда эти чувства ярко выражены, склонны к повторению и мешают ежедневному функционированию [2] .

Патогенез синдрома деперсонализации — дереализации

Сильный стресс, тяжёлое депрессивное расстройство, паническое расстройство, а также приём галлюциногенов — самые частые факторы риска для развития заболевания. Детская межличностная травма (в частности, эмоциональное насилие) — также значимый фактор риска.

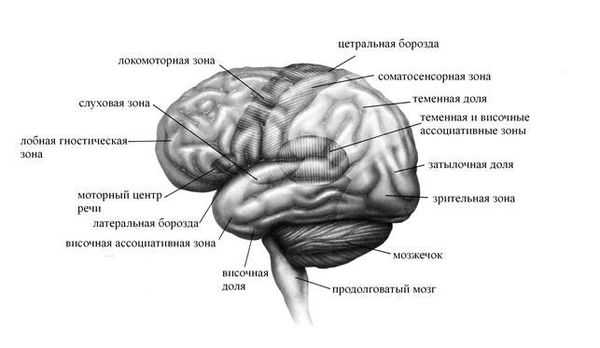

О нейробиологии синдрома дереализации-деперсонализации известно немного. Однако есть свидетельства, что аномальная активность префронтальной коры может подавлять нейронные сети, которые участвуют в эмоциональных процессах. С помощью методов нейровизуализации были выявлены функциональные нарушения в зрительной, слуховой и соматосенсорной коре головного мозга (отвечающей за осязание, ощущение температуры и положения тела в пространстве), а также в областях, ответственных за интегрированную схему тела [11] .

Исследования пациентов с синдромом дереализации-деперсонализации, где им показывали эмоционально-агрессивные сцены, продемонстрировали пониженную активацию нейронов в миндалевидном теле — области мозга, связанной с эмоциями [11] .

Синдром дереализации-деперсонализации может быть также связан с дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси — важнейшей системы нашего организма, участвующей в стрессовых реакциях. Пациенты с данным синдромом демонстрируют аномально повышенные уровни кортизола, который является одним из важнейших показателей хронического стресса и аффективных расстройств [8] .

Описано также множество случаев, когда симптомы дереализации и деперсонализации встречались у пациентов, страдающих такими неврологическими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, нейроборрелиоз (болезнь Лайма), что также указывает на биологическую природу данных феноменов [4] .

Классификация и стадии развития синдрома деперсонализации — дереализации

В классической психопатологии центральным термином является только деперсонализация.

Деперсонализация подразделяется на:

- аутопсихическую (нарушение восприятия своего “Я”);

- аллопсихическую или дереализацию (нарушение восприятия внешнего мира);

- соматопсихическую (нарушение восприятия своего тела и его функций) [1] .

Синдром дереализации-деперсонализации в клинической практике также подразделяют на первичный и вторичный, т.е. развивающийся на фоне другого психического расстройства (депрессии, биполярного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и др.) [12] . Однако несмотря простоту классификации, определить, что первично, а что вторично, представляется довольно трудным, т. к. дереализация-деперсонализация очень часто выставляется как сопутствующий синдром. Поэтому в большинстве случаев приоритет решено отдавать другим “основным” психическим расстройствам [3] .

Осложнения синдрома деперсонализации — дереализации

К относительно лёгким осложнениям синдрома дереализации-деперсонализации можно отнести функциональный нейрокогнитивный дефицит — трудности фокусировки внимания на задачах или при запоминании информации, что в некоторых случаях влияет на работоспособность и продуктивность.

Более тяжело пациентами переносится развитие сопутствующих расстройств настроения (депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство) или тревожных расстройств (генерализованное тревожное расстройство, агорафобия, социальное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство).

Дереализация или деперсонализация при депрессии могут быть клиническим показателем того, что депрессия будет устойчива к стандартному лечению (медикаменты и психотерапия).

Важно также отметить, что деперсонализация и дереализация, в рамках какого бы расстройства они не возникали, сопровождаются более высоким риском суицида и злоупотребления психоактивными веществами [2] .

Диагностика синдрома деперсонализации — дереализации

В настоящее время, к сожалению, не существует лабораторного теста, который бы использовался для диагностики деперсонализации-дереализации. Для постановки диагноза синдром дереализации-деперсонализации (F48.1 по МКБ-10) необходимо, чтобы в клинической картине пациента присутствовал хотя бы один из двух следующих критериев [3] :

1. Деперсонализация: пациент жалуется, что отдалился или находится "на самом деле не здесь". Например, больной может жаловаться, что его чувства или ощущение внутренней жизни отделены, чужды им, не их собственные или потеряны, или ощущение, что их эмоции или движения принадлежат кому-то ещё, или они чувствуют себя, как играющие на сцене.

2. Дереализация: больной жалуется на чувство нереальности. Например, могут быть жалобы, что окружение или определённые объекты выглядят незнакомыми, изменёнными, плоскими, бесцветными, безжизненными, неинтересными или похожи на сцену, где каждый играет.

При этом необходимо, чтобы пациент сохранял понимание того, что эти изменения происходят внутри него самого и являются болезненными, а не навязаны извне другими людьми или силами.

Некоторые медицинские и психиатрические состояния имитируют симптомы синдрома дереализации-деперсонализации. Клиницисты должны исключить следующее заболевания, чтобы установить точный диагноз:

- паническое расстройство;

- височная эпилепсия;

- острое стрессовое расстройство;

- шизофрения; ;

- наркозависимость;

- опухоли мозга.

В случае наличия синдрома дереализации-деперсонализациии при шизофрении, обсессивно-компульсивном расстройстве, фобических или депрессивных расстройствах врачам следует считать эти расстройства основными при выстраивании схемы лечения.

Лечение синдрома деперсонализации — дереализации

Синдром дереализации-деперсонализации весьма трудно поддаётся терапии. Тем не менее современные клинические исследования продемонстрировали эффективность антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), в первую очередь пароксетина, в комбинации со стабилизатором настроения ламотриджином [13] .

Пароксетин в комбинации с налоксоном (антагонистом опиоидных рецепторов) показывает скромную эффективность в лечении деперсонализации, связанной с посттравматическим стрессовым расстройством и пограничным расстройством личности [5] .

Некоторой эффективностью также обладают когнитивно-поведенческая психотерапия, а также диалектическая поведенческая психотерапия [13] .

К немедикаментозным факторам, способным уменьшать симптомы дереализации и деперсонализации, относят социальную активность (комфортное взаимодействие с другими людьми), интенсивную физическую или эмоциональную стимуляцию и релаксацию, а также отвлечение себя (например, путём увлечённого разговора или просмотра интересного фильма) [8] .

Прогноз. Профилактика

Большинство пациентов с синдромом дереализации-деперсонализации возвращаются в состояние ремиссии на фоне медикаментозной терапии и психотерапии. Полное выздоровление возможно в тех случаях, когда синдром является результатом временных стрессов или излечимых психических расстройств. В других случаях (например, при органических изменениях в мозге) синдром дереализации-деперсонализации может протекать хронически [13] .

Даже постоянные или повторяющиеся симптомы деперсонализации или дереализации могут вызвать лишь минимальные нарушения. Важно, чтобы пациент старался отвлечься от субъективного ощущения симптомов и фокусировался на других мыслях или действиях. Однако некоторые пациенты становятся инвалидами из-за хронических проявлений дереализации, тревоги или депрессии. Употребление алкоголя и хроническая усталость являются главными факторами, ухудшающими симптомы дереализации и деперсонализации [2] [6] .

Нарколепсия ( Болезнь Желино , Нарколептическая болезнь )

Нарколепсия — патология сна, характеризующаяся нарушением последовательности фаз сна и возникновением фазы быстрого сна в период бодрствования. Основной симптом заболевания — приступы непреодолимого сна, вынуждающие пациента буквально «засыпать на месте». К типичным для нарколепсии признакам также относятся катаплексия, паралич сна и гипнагогические феномены. Основу диагностического поиска составляет полисомнография, MSLT-тест и обследования, направленные на исключение других видов гиперсомнии. Лечение нарколепсии направлено на нормализацию ритма сна и бодрствования, уменьшение дневной сонливости и проявлений катаплексии, улучшение ночного сна.

Нарколепсия — редко встречающееся нарушение сна по типу гиперсомнии (повышенной сонливости), проявляющееся ухудшением качества ночного сна и появлением пароксизмальных приступов засыпания в период активного бодрствования. Нарколепсия возможна в любом возрасте, но обычно она манифестирует в период от 15 до 25 лет. Частота ее диагностирования по различным данным составляет 20-40 случаев на 100 тыс. чел. В современной медицине нарколепсия имеет несколько синонимов: болезнь Желино, нарколептическая болезнь, эссенциальная нарколепсия.

Этиология и патогенез нарколепсии

Пока научная и клиническая неврология не имеет точных сведений о причинах и механизмах формирования нарколепсии. Распространенное ранее предположение, что расстройства регуляции режима сна при нарколепсии прямо связаны с психическими отклонениями и психологическими проблемами, сегодня признано несостоятельным. Выдвинута теория о том, что заболевание обусловлено недостаточностью нейромедиатора, ответственного за поддержание состояния бодрствования. В качестве подобного биологически активного вещества рассматривается гипокретин (орексин). Дефицит орексина может быть генетически детерминирован или возникает при воздействии таких триггерных факторов, как тяжелые инфекции, резкое переутомление, черепно-мозговая травма, беременность, эндокринная дисфункция.

Согласно другой теории нарколепсия может иметь аутоиммунный механизм возникновения, что подтверждается наличием аномальных Т-лимфоцитов, отсутствующих у здоровых людей, случаями заболевания после вакцинации и его связью с различного рода инфекционными болезнями (гриппом, корью и пр.).

О патогенезе нарколепсии известно немного. Сходство состояния мышечной системы при явлениях катаплексии и сонного паралича с ее состоянием в фазе быстрого сна, а также появление фазы быстрого сна при засыпании или сразу после него, позволяют сделать предположение, что основная проблема нарколепсии заключается в несвоевременном возникновении фазы быстрого сна — ее внедрении как в фазу медленного сна, так и в период бодрствования.

Симптомы нарколепсии

Основу клинических проявлений нарколепсии составляет гипнолепсия — приступ (атака) непреодолимого сна (hypnos — сон, lepsis — приступ). Сами пациенты описывают данное состояние как очень сильную сонливость, неминуемо приводящую к проваливанию в сон. Подобные приступы чаще развиваются в монотонной обстановке и при выполнении однообразных действий (например, во время прослушивания лекции, чтения, просмотра телевизора). Сонливость в таких ситуациях может наблюдаться и у здоровых людей. В отличие от них у больного нарколепсией атаки сна происходят и в моменты напряженной жизнедеятельности (при приеме пищи, разговоре, за рулем автомобиля).

Частота приступов гипнолепсии значительно варьирует, их длительность может составлять от нескольких минут до 2-3 часов. Разбудить человека во время нарколептического сна так же просто, как и во время обычного. После пробуждения пациент с нарколепсией, как правило, чувствует себя вполне бодрым. Однако уже через несколько минут с ним может произойти следующая атака сна. Со временем пациенты приспосабливаются к своему заболеванию и, почувствовав характерную сонливость, успевают найти более-менее подходящее для сна место.

Наряду с приступами гипнолепсии, происходящими в дневное время, нарколепсия характеризуется расстройством ночного сна. Типичны яркие сновидения, частые прерывания ночного сна, бессонница, ощущение невыспанности по утрам. Некачественный ночной сон приводит к снижению работоспособности и возможности концентрировать внимание, появлению дневной сонливости и раздражительности, усилению межличностных конфликтов, возникновению депрессивного невроза, синдрома хронической усталости.

В процессе засыпания или перед пробуждением у пациентов с нарколепсией возможны гипнагогические феномены — яркие видения, зрительные и слуховые галлюцинации, зачастую носящие угрожающий характер. Данные феномены сходны со сновидениями, происходящими в фазу быстрого сна. В норме они отмечаются у маленьких детей, в редких случаях — у здоровых взрослых.

У 25% больных нарколепсией наблюдается сонный паралич — преходящая мышечная слабость, непозволяющая человеку совершать произвольные движения и возникающая при засыпании и пробуждении. Многие пациенты отмечают, что в этот период они испытывают сильное чувство страха. Примечательно, что мышечная гипотония при сонном параличе напоминает состояние скелетной мускулатуры во время фазы быстрого сна.

Примерно в 75% случаев нарколепсии отмечаются приступы внезапной кратковременной мышечной слабости вплоть до полного паралича — катаплексия. Обычно катаплексию провоцируют резкие эмоциональные реакции пациента (удивление, радость, гнев, страх и т. п.). Мышечная слабость может иметь генерализованный характер, тогда пациент с нарколепсией падает как подкошенный, или охватывать лишь часть тела (например, только руку или обе руки).

Диагностика нарколепсии

Обследование пациентов с характерными для нарколепсии жалобами, как правило, проводит невролог. Диагностический поиск включает проведение полисомнографии с регистрацией ЭЭГ и множественного теста латентности сна (MSLT-теста). Более углубленное исследование сна средствами специальной сомнологической лаборатории осуществляет сомнолог.

Полисомнография исследует ночной сон, для чего пациенту с подозрением на нарколепсию придется провести целую ночь в специально оборудованном кабинете под наблюдением врача. Полисомнография позволяет выявить нарушения чередования фаз сна с увеличением частоты и продолжительности фазы быстрого сна с быстрыми движениями глазных яблок и исключить другие возможные расстройства сна (в т. ч. синдром сонных апноэ).

Проведение MSLT-теста обычно назначается на следующий после полисомнографии день. В ходе исследования пациенту в течение дня предлагается сделать 5 попыток заснуть, интервал между попытками сна составляет 2-3 часа. Критериями подтверждения нарколепсии являются: наличие не менее двух эпизодов подтвержденного сна и сокращение латентного времени наступления сна до 5 мин.

Дополнительно может быть проведено определение периодов скрытой сонливости, в некоторых случаях позволяющее оценить эффективность проводимого лечения.

Дифференцировать накролепсию необходимо от эпилепсии, других видов гиперсомнии: психофизиологической; посттравматической — обусловленной перенесенной ЧМТ, наличием внутримозговой гематомы; психопатической — возникающей на фоне психический расстройств (шизофрении, истерии); связанной с воспалительными (энцефалит, менингит, арахноидит), опухолевыми или сосудистыми (хроническая ишемия мозга, аневризма, ишемический и геморрагический инсульт) церебральными заболеваниями, а также с соматической патологией (гипотиреоз, сахарный диабет, печеночная недостаточность, пернициозная анемия и др.). В ходе дифференциальной диагностики может потребоваться консультация психиатра, эпилептолога, эндокринолога, инфекциониста, гастроэнтеролога; проведение офтальмоскопии, МРТ головного мозга, дуплексного сканирования, МРА или УЗДГ церебральных сосудов.

Лечение нарколепсии

Лечение нарколепсии с легкой или умеренной дневной сонливостью начинают с модафинила, который, стимулируя состояние бодрствования, не вызывает эйфории, синдрома привыкания и эффектов последействия. Начальная доза 1 раз утром. Если действия модафинила не хватает, чтобы купировать симптомы нарколепсии на целый день допускается дополнительный дневной прием препарата.

В случаях, когда накролепсия плохо поддается лечению модафинилом, прибегают к назначению производных амфетамина: метилфенидат или дексамфетамин, метамфетамин. Однако они обладают такими побочными эффектами, как тахикардия, возбуждение, артериальная гипертензия, привыкание с риском развития зависимости (см. Злоупотребление амфетамином).

Снизить частоту катаплексии у пациентов с нарколепсией помогает применение трициклических антидепрессантов ( кломипрамина и имипрамина), ингибитора обратного захвата серотонина (флуоксетин). В терапии нарколепсии также применяются модафинил, метилфенидат и ряд других лекарственных средств. Ведутся разработки назального спрея, который, по мнению ученых, позволит пациентам с нарколепсией быстро восполнять дефицит нейромедиатора и тем самым избегать приступов гипнолепсии.

Прогноз и профилактика нарколепсии

Заболевание является пожизненным. Существенно влияя на качество жизни пациентов, нарколепсия не вызывает сокращения ее продолжительности. Адекватно назначенная терапия может значительно снизить проявления нарколепсии, но необходимость постоянного приема препаратов приводит к проявлению их побочных эффектов.

Поскольку на сегодняшний день доподлинно не известны причины и механизмы возникновения нарколепсии, ее специфическая профилактика не может быть разработана.

Нарушения сна

С расстройствами сна (бессоницей или диссомниями) в той или иной степени сталкивается едва ли не каждый взрослый человек на планете. Часто они переходят в хроническое явление, которое снижает качество жизни, провоцирует развитие тяжелых расстройств и даже болезней.

В чем причина нарушения сна и засыпания, что делать, если у взрослого проблемы с ночным сном, и с чем связаны внезапные приступы бессонницы - с таким вопросами каждый день сталкиваются сотни миллионов человек на планете. При этом единого ответа, универсального для всех - не существует. Расстройства сна крайне индивидуальны для каждого человека [1].

Поэтому в каждом отдельном случае необходимо определять, почему нарушается сон, находить виды расстройств, причины их возникновения и подбирать способы устранения.

Типы нарушения сна у взрослого

Расстройства сна - это группа нарушений, имеющих разные проблемы в основе возникновения. Они разносторонне влияют на человека не только в постели, но и в периоде бодрствования. Значительно ухудшают его самочувствие, обостряют хронические заболевания.

В зависимости от типов проявления, выделяют ряд болезненных состояний и синдромов. Рассмотрим их подробнее.

Инсомния или бессонница

Человеку тяжело засыпать, длительность отдыха сокращена, чувство бодрости не возникает.

В отдельных случаях бодрствование длится до нескольких суток.

При такой бессоннице нужно срочно обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему человек не может уснуть даже в дневное время, не то, что спать по ночам.

Нарушения дыхания во сне

Имеется в виду синдром сонного апноэ. Периодически, человек начинает храпеть или вовсе перестает дышать. Синдром апноэ относится к опасным для жизни, так как внезапная остановка дыхания может привести к летальному исходу.

Циркадные нарушения биоритмов

Цикл сна-бодрствования нарушен и не совпадает с общественно приемлемым в данном регионе. Часто это связано со специфическим образом жизни пациента. Например - сменой работы на непривычное время суток или переездом в другой часовой пояс[2].

Гиперсомнии

Чрезмерная потребность в сне. Человек остается сонным, болит голова даже после пробуждения. Организм норовит увеличить период отдыха вплоть до 22 часов в сутки. И при этом не ощущает желанного прилива свежих сил.

Часто является реакцией на сильный и продолжительный стресс. С таким симптомом протекают психиатрические болезни, например, нарколепсия и идиопатическая гиперсомния.

Читайте также:

- Инфекция в отделении интенсивной терапии.

- Система кальций—кальмодулин. Взаимосвязи вторичных посредников.

- Как лечить печень без лекарств? Народные методы оздоровления печени

- Характеристика мужа-подкаблучника. Семейные отношения с подкаблучником

- Вывих головки малоберцовой кости. Диагностика и лечение