Посев бактерий. Посев бактерий на плотные питательные среды. Получение изолированных колоний бактерий. Температура культивирования бактерий.

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 08.01.2026

3) при выделении чистой культуры микробов в целях всестороннего изучения их свойств и определения видовой принадлежности и т.д.

Основным методом бактериологического исследования является посев анализируемого материала на питательные среды.

Посевом в микробиологической практике называется внесение в стерильную питательную среду какого-либо исследуемого материала для обнаружения в нем микроорганизмов.

Пересев - это перенос выращенных микроорганизмов в свежую стерильную питательную среду. При выполнении этих приемов требуется перенести тот или иной материал в питательную среду так, чтобы в нее из воздуха не попали посторонние микроорганизмы.

При посевах и пересевах с одной питательной среды на другую пользуются платиновой проволокой в виде петли или иглы, так как они допускают быструю стерилизацию на огне без повреждения металла. Платиновая проволочка накаливается очень быстро и так же быстро остывает. Над пламенем горелки иглу или петлю следует держать вертикально, чтобы проволока на всем протяжении была одновременно накалена докрасна. Затем слегка обжигают прилегающий к проволоке отрезок стеклянной или металлической палочки, в которую впаяна или заделана проволочка. Нужно строго следить за тем, чтобы до внесения в огонь стеклянная палочка была совершенно сухая, в противном случае стекло треснет и петля (или игла) из него выпадет. После нагревания до красного каления платиновая проволочка будет простерилизована. Лишь после такой стерилизации петлю или иглу можно вносить в пробирку с бактериальной культурой. Но прежде чем захватить ею бактериальную культуру, петелькой или концом иглы касаются части среды, свободной от микробного налета (если имеют дело с твердой средой), или внутренней стенки пробирки с жидкой средой. Это делается для того, чтобы удостовериться, что прокаленная петля достаточно остыла. Если проволочка имеет еще высокую температуру, то среда на данном участке расплавляется или кипит. Этим создается гарантия, что бактерии, снятые проволочкой, будут вполне жизнеспособны.

Посев на жидкую питательную среду (бульон)

Посев на жидкую питательную среду производится с помощью петли и стерильных трубок и пипеток.

Посев петлей (иглой). Прокаленной петлей или иглой, которую держат в руке между указательным, средним и большим пальцами (подобно карандашу или ручке), захватывают небольшое количество налета с поверхности сырья или каплю посевного материала из исследуемой жидкости, слегка погрузив в нее петлю. В левой руке держат пробирку (или колбочку) с питательной средой. На пламени горелки обжигают верхнюю часть пробирки (колбы) непосредственно у пробки. При этом сосуд со средой слегка наклоняют, но так, чтобы жидкость не выливалась и не смачивала пробки и краев посуды. Мизинцем и безымянным пальцем правой руки вынимают пробку из пробирки и зажимают ее до конца посева между этими пальцами и ладонью так, чтобы входящая в пробирку часть пробки не прикасалась к руке. Все манипуляции производят над пламенем горелки. В открытую и наклоненную пробирку вводят петлю с посевным материалом, слегка погружая петельку в среду и размазывая внесенный материал по стенке пробирки, осторожно размешивают петлей питательную среду. Закончив посев, не изменяя наклонного положения пробирки, закрывают ее ватной пробкой, обжигая в пламени горелки конец пробирки и ту часть ватной пробки, которая входит в пробирку. Лишь после этого возвращают пробирку в вертикальное положение. По окончании посева петлю немедленно стерилизуют в пламени горелки.

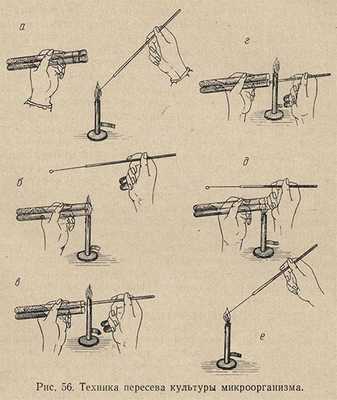

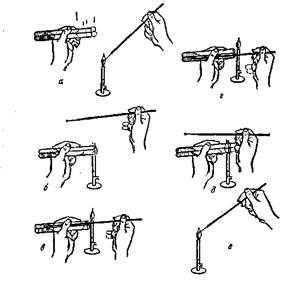

Техника посева петлей бактериологического материала из одной пробирки в другую почти аналогична. Обе пробирки - с культурой и стерильной питательной средой - держат в наклонном положении между большим и остальными пальцами левой руки (рис. 56, положение а). При этом пробирку с культурой микробов следует держать ближе к себе. Вся работа, как и в первом случае, выполняется под защитой пламени горелки, а наклонное положение пробирок предохраняет питательную среду от оседания в нее микроорганизмов из воздуха.

Петлю держат между указательным и большим пальцами правой руки, а свободными пальцами извлекают из пробирок пробки, предварительно внеся их на несколько секунд в пламя горелки (положение б). Извлекать ватные пробки нужно плавно, не рывком, а легким винтообразным движением.

Прокалив на огне петлю и подвергнув легкому обжигу верхние концы пробирок, вводят внутрь пробирки с культурой петлю, забирают петлей ничтожную часть бактериального материала (положение в) и переносят его во вторую пробирку со стерильной средой (положение г). Когда посев закончен, края пробирок и нижние концы ватных пробок проводят сквозь пламя горелки и легким движением закрывают пробирки пробками (положение д). Петля стерилизуется и откладывается (положение е). Работать нужно быстро, но избегая резких движений, вызывающих усиленное движение воздуха.

Посев на плотную среду

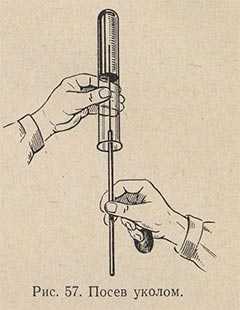

Если необходимо произвести посев на твердую питательную среду, например на «косой агар», то материал наносят на поверхность среды при помощи легких зигзагообразных движений петли. В том случае, если производят посев анаэробов, делают укол иглой, зараженной микробами, в центральную часть среды, застывшей в виде столбика (рис. 57). Пробирку при этом держат в опрокинутом вверх дном положении или под углом, чтобы уменьшить опасность загрязнения среды из воздуха. Посев нужно делать именно уколом, а не разрывать поверхность среды и не касаться ее рукояткой иглы.

Посев уколом делают в желатиновые среды с целью выявления протеолитической способности микробов. Засеянные пробирки выдерживают 2-3 дня при температуре 22-23 °С, наблюдая за быстротой и формой разжижения столбика желатиновой среды. У различных видов микробов форма разжижения желатины различна: послойная, в форме гвоздя, чулка и пр. Затем пробирки опускают в холодную воду. Если среда в пробирке с микроорганизмом остается жидкой, а среда в контрольной пробирке застынет, это значит, что микроб обладает протеолитической способностью.

Можно установить протеолитическую способность микроба, фиксируя также образующиеся при распаде белка продукты - сероводород, аммиак, индол, являющиеся показателями протекающего процесса гниения. Наличие этих продуктов определяют с помощью цветных реакций. Сероводород дает почернение полоски фильтровальной бумаги, смоченной раствором основного уксуснокислого свинца, благодаря превращению H2S в PbS. Появление серебристой побежалости (оттенка) свидетельствует об образовании при гниении тиоспиртов и меркаптанов.

Раствор основного уксуснокислого свинца готовят приливанием к 10%-ной взвеси РЬ(СН3СОО)2 10%-ного раствора едкого натра до растворения осадка. Полоски фильтровальной бумаги пропитывают этим раствором, высушивают при комнатной температуре и хранят в склянке с притертой пробкой. При проведении опыта подготовленную полоску фильтровальной бумаги смачивают стерильной дистиллированной водой и помещают в пробирку с изучаемой культурой между ватной пробкой и стенками пробирки. Полоска бумаги должна свободно свешиваться внутрь пробирки, а не касаться ни ее стенок, ни среды. Пробку сверху плотно закрывают целлофановым колпачком (можно надеть резиновую соску), что предотвращает улетучивание выделяющихся при гниении газов.

Для выявления в продуктах гниения аммиака в пробирку с культурой микроорганизма аналогично помещают влажную красную лакмусовую бумажку, синеющую от присутствия NH3.

Индолообразование выявляется добавлением к 5 мл бульонной культуры микроба 5 мл специфического раствора Эрлиха и 2,5 мл насыщенного раствора пиросульфита калия (K2S2O7). При наличии индола появляется интенсивное красное окрашивание. Реактив Эрлиха приготовляют растворяя 4 г парадиметиламидобензальдегида в 30 мл 96%-ного спирта-ректификата, приливая затем сюда же 80 мл концентрированной соляной кислоты.

Посев уколом в высокий столбик сахарного агара дает возможность выявить у микроорганизмов степень анаэробности. Аэробы растут только в верхней части укола; анаэробы, наоборот, - только в нижней; факультативные анаэробы - по всему уколу. Укол должен проходить по возможности посредине столбика среды в пробирке на равном расстоянии от краев и доходить почти до дна. Внесение материала в толщу питательной среды можно также производить после предварительного ее расплавления и вносить материал в остуженную до 45 °С, но еще жидкую среду, а затем дать ей остыть.

Техника посева в чашки Петри

Питательный агар в колбах, флаконах, пробирках расплавляют в кипящей водяной бане. Сосуд со средой следует погружать в баню так, чтобы уровни среды и воды совпадали или уровень среды был чуть ниже уровня воды в бане. Затем среде дают несколько остыть - до 50-60 °С и разливают ее в стерильные чашки Петри, установив их на горизонтальной поверхности. Техника розлива среды в чашки Петри следующая (рис. 58). Над пламенем горелки, слегка наклоняя сосуд, содержащий расплавленный агар, вынимают пробку и края сосуда обжигают. Левой рукой приподнимают с одной стороны крышку чашки и, вводя в образовавшийся просвет открытый конец сосуда со средой, выливают среду в чашку. Совсем открывать чашку Петри нельзя. Ее лишь слегка приоткрывают с одной стороны. Это предохраняет среду от оседания в нее микробов из воздуха.

Опустив крышку и наклоняя чашку в разные стороны, распределяют налитый в нее агар ровным слоем по всему дну. Когда агар застынет, чашки ставят в термостат вверх дном для подсушивания и удаления конденсационной воды. Посев на агаровые среды в чашки Петри производится штрихом при помощи платиновой петли или стеклянным шпателем.

При посеве штрихом платиновой петлей забирают небольшое количество материала и легко проводят по поверхности агара, нанося ряд линий. При этом один край крышки чашки Петри следует лишь осторожно приподнять левой рукой, не дотрагиваясь пальцами до нижнего ранта. Закрыв первую чашку Петри той же петлей, не набирая материала, наносят штрихи на поверхность агара во второй, затем в третьей чашке с соблюдением тех же предосторожностей, предупреждающих попадание микробов из воздуха на поверхность среды.

После посева чашки ставят в термостат вверх дном на 24 ч и по истечении указанного срока рассматривают выросшие колонии микроорганизмов. В первой чашке, куда попало много материала, может получиться сплошной рост, во второй и третьей чашках вырастут единичные изолированные колонии. Каждая колония представляет собой обособленное скопление однородных микробов.

При посеве на твердую среду можно пользоваться и одной чашкой Петри, разделив ее на несколько секторов. Для этого на стекле с нижней стороны дна чашки наносят линии карандашом для стекла. Каждый отдельный сектор в данном случае будет заменять соответствующую чашку Петри.

При посеве шпателем на поверхность агаровой среды наносят платиновой петлей одну небольшую каплю исследуемого материала. Затем прокаленным и остуженным шпателем растирают эту каплю по всей поверхности среды, совершая легкие зигзагообразные движения во все стороны. Этим же шпателем засевают вторую и третью чашки.

Посев жидких материалов на твердую среду в чашки Петри пипеткой. Определенный объем исследуемой жидкости (обычно 1 или 0,1 мл) вносят в стерильную чашку. Затем в эту же чашку вливают расплавленный и остуженный до температуры 45 °С мясопептонный агар и плавными движениями чашки на горизонтальной плоскости тщательно перемешивают среду с исследуемой жидкостью. После застывания агара чашку Петри, как обычно, перевертывают вверх дном и ставят в термостат. Выращивание микробов производят 24-48 ч при температуре, оптимальной для изучаемого вида микроорганизмов, чистую культуру которых выделяют.

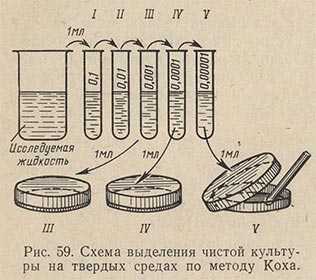

Каждая микробная клетка, а также спора, попавшая в питательную среду из посевного материала, при застывании среды оказывается закрепленной на одном месте, начинает развиваться и дает колонию. Чем меньше колоний выросло на чашке и чем изолированнее одна от другой эти колонии, тем успешнее можно выделить чистую культуру микроба. Поэтому при посевах желательно брать посевной материал, содержащий как можно меньше микроорганизмов. С этой целью производят разбавление (разведение) материала.

Для разведения исследуемых материалов необходимо иметь достаточное количество стерильных пипеток емкостью 1 мл и стерильную воду в пробирках по 9 мл.

Техника разведения следующая (рис. 59). После тщательного перемешивания исследуемой пробы стерильной пипеткой отбирают 1 мл материала и вносят в пробирку с 9 мл стерильной воды. Работу проводят над пламенем горелки с соблюдением правил стерильности. Получают первое разведение в 10 раз. Осторожно перемешивают содержимое пробирки. Перемешивание можно произвести повторным всасыванием жидкости в пипетку и выпусканием ее обратно в пробирку. Из пробирки с первым разведением второй стерильной пипеткой переносят 1 мл в следующую пробирку, содержащую 9 мл стерильной воды. Получают второе разведение (в 100 раз). Эту операцию при необходимости производят и дальше, получая третье, четвертое, пятое разведения. Производить разведение более чем в 100 000 раз (пятое разведение) не рекомендуется, так как при слишком больших разведениях изучаемые микробы могут не попасть в отбираемую пробу, особенно в том случае, если количество их составляло относительно небольшой процент по отношению ко всей микрофлоре субстрата.

Выделение чистых культур аэробных микроорганизмов

Из каждого разведения 1 мл жидкости высевают в стерильную чашку Петри, заливая 10-15 мл расплавленного и охлажденного до 45 °С мясопептонного агара. Посев выращивают в термостате при температуре, оптимальной для изучаемых микроорганизмов, в течение 24-48 ч. Просматривая чашки Петри после выращивания, отбирают ту чашку, в которой выросшие колонии оказываются наиболее изолированными.

Однородность по внешнему виду выросших на чашке колоний свидетельствует о том, что посевной материал содержал микроорганизмы одного вида. Если же колонии оказываются неоднородными, то, следовательно, в посевном материале находилась смесь разнообразных микробов. Все выросшие колонии в этом случае нужно разбить на группы по однородности и изучать каждую группу однородных колоний в отдельности.

Из однородных колоний в чашке Петри выбирают одну изолированную колонию, из нее делают мазок и устанавливают чистоту культуры. Об этом будет свидетельствовать морфологическая однородность микробных клеток, наблюдаемых в поле зрения микроскопа. Оставшуюся часть колонии прокаленной и остуженной петлей с соблюдением правил стерильности пересевают (отвивают) на поверхность скошенного агара. Выросшая на косом агаре культура также должна давать однородный рост и при микроскопировании однородные клетки. В противном случае пересевы колоний с чашек Петри повторяют до тех пор, пока не убедятся в чистоте выделенной культуры.

Выделение чистых культур анаэробных микроорганизмов

Одним из основных условий при культивировании анаэробных микробов является удаление из питательной среды молекулярного кислорода, оказывающего токсическое действие на анаэробные культуры. Вторым обязательным условием, обеспечивающим выделение анаэробов из исследуемого субстрата, является внесение большого количества посевного материала в питательную среду.

Изолированные колонии анаэробных микробов можно получить в глубине плотной питательной среды - в трубках Вейона. Средой накопления для анаэробов является среда Китта-Тароцци. Уже указывалось, что для создания анаэробных условий при приготовлении среды Китта-Тароцци на дно пробирок помещают кусочки печени. Можно использовать и круто сваренный белок куриного яйца.

Следует помнить, что перед посевом среду Китта-Тароцци нужно «регенерировать» - удалить возможно растворившийся в бульоне кислород. Для этого среду кипятят на водяной бане 15-20 мин, а затем быстро охлаждают погружая пробирки в холодную воду. В подготовленную среду Китта-Тароцци производят посев исследуемого материала стерильной градуированной или пастеровской пипеткой в количестве 1 мл.

Анаэробные микроорганизмы являются спорообразующими, поэтому при исследовании материалов, где предполагается наличие вегетативных форм, необходимо засеянные пробирки прогреть в водяной бане при 80 °С в течение 30 мин.

Посевы выдерживают в термостате при 37 °С в течение 5 суток. При наличии роста отмечают наступившее в среде Китта-Тароцци изменение: помутнение или помутнение и газообразование; из проросших пробирок делают мазки и окрашивают по Граму. Материал для мазков берут пастеровской пипеткой, которую опускают до дна пробирки.

При наличии в мазках спороносных палочек в виде ракеток, окрашивающихся в молодых 3-4-дневных культурах грамположительно, а в старых 5-7-дневных культурах грамотрицательно, при появлении в пробирке газа и запаха масляной кислоты (сырный запах) делают предположение о присутствии облигатных анаэробов. Для идентификации данного вида анаэроба материал из пробирки пересевают в полужидкий агар в трубки Вейона (см. «Метод Вейона для культивирования анаэробов»).

Высев из среды Китта-Тароцци можно производить и в чашки Петри, применяя метод последовательного разведения. В этом случае посевы необходимо выдерживать в анаэростатах или эксикаторах, на дно которых помещаются кислородпоглощающие вещества (смесь гидросульфита натрия с двууглекислой содой или щелочной раствор пирогаллола).

8.1. Техника посева и выделения чистых культур микроорганизмов

Доставляемый в лабораторию материал подвергают бактериологическому исследованию в тот же день. Техника посева зависит от характера засеваемого материала, консистенции питательной среды и цели исследования.

Для проведения посевов необходимы: подлежащий исследованию материал, питательные среды, бактериологическая петля, шпатели (стеклянные, металлические), пастеровские и градуированные пипетки, металлические кюветы или поднос для переноса засеянных чашек и металлические коробки для переноса пробирок, ведро или бачок с крышками для сброса отработанного инфицированного материала, спиртовая или газовая горелка.

Жидкий материал для посева берут петлей или пипеткой. При взятии петлей жидкость должна образовать в кольце петли тонкую прозрачную пленку - "зеркало". Пипетками пользуются в том случае, когда материал засевают в большом или точно отмеряемом объеме.

Способ взятия плотного материала определяется его консистенцией. При посевах чаще всего пользуются бактериологической петлей.

Все манипуляции, связанные с посевом и выделением микробных культур, производят над пламенем горелки. Бактериальную петлю перед взятием материала прокаливают в пламени горелки, затем ее остужают так, чтобы при соприкосновении с жидкой средой она не вызывала кипения жидкости, а прикосновение к агару не сопровождалось его плавлением. Для остуживания петли лучше всего погружать ее в конденсационную жидкость пробирки со стерильной питательной средой или прикасаться к крышке чашки Петри со стерильной средой. Нельзя остужать петлю прикосновением к поверхности питательной среды, даже свободной от микробного роста, так как на ней могут находиться колонии, не видимые простым глазом.

После окончания посева петлю прожигают повторно для уничтожения находящейся в ней микробной культуры или инфицированного микроорганизмами материала.

Пипетки и шпатели, использованные для посевов, опускают в дезинфицирующий раствор.

После посева на чашках Петри со стороны дна, на пробирках - в верхней трети надписывают название засеянного материала или ставят номер анализа и дату посевов.

8.1.1. Техника посевов на плотные и жидкие питательные среды

- При посеве в жидкую питательную среду петлю с находящимся на ней материалом погружают в среду. Если материал вязкий и с петли не снимается, его растирают на стенке сосуда, а затем смывают жидкой средой. Жидкий материал, набираемый в пастеровскую или градуированную пипетку, вливают в питательную среду.

- При посеве на скошенный мясопептонный агар пробирку берут в левую руку между I и II пальцами, чтобы основание пробирки находилось на поверхности кисти руки и посев осуществлялся под контролем глаза. Пробку из пробирки вынимают правой рукой IV и V пальцами, не прикасаясь к той ее части, которая входит внутрь пробирки. Остальные три пальца правой руки остаются свободными для взятия бактериологической петли, посредством которой производится посев. Петлю держат, как писчее перо. После вынимания пробки пробирку с питательной средой держат в наклонном положении во избежание попадания в нее посторонних микроорганизмов из воздуха.

При посеве на скошенный агар петлю с находящимся на ней пересеваемым материалом вводят в пробирку до дна, опускают плашмя на поверхность питательной среды и скользящими движениями наносят штрихи снизу вверх от одной стенки пробирки к другой (рис. 8.1).

- • При посеве на поверхность плотной питательной среды из пробирки в чашки Петри пробирку фиксируют II, III и V пальцами левой руки, а крышку чашки Петри приоткрывают I и IV пальцами левой руки настолько, чтобы в образовавшуюся щель свободно проходили петля или шпатель (рис. 8.2). Небольшое количество исследуемого материала, взятого из пробирки бактериологической петлей, втирают в поверхность питательной среды у края чашки. Затем петлю прожигают, чтобы уничтожить избыток находящегося на ней материала. Линию посева начинают с того места, в котором находится материал. Бактериологическую петлю кладут плашмя на питательную среду, чтобы не поцарапать ее поверхность, и проводят штрихи по всей среде или по секторам, разграфив предварительно дно чашки (при условии, что среда прозрачна) на 4, 8 или 16 равных частей. Нужно стараться, чтобы штрихи, наносимые петлей, располагались как можно ближе друг к другу, так как это удлиняет общую линию посева и дает возможность получить изолированные колонии микробов в концевой ее части.

- • Для равномерного распределения засеваемого материала по поверхности плотной питательной среды можно пользоваться вместо петли тампоном или шпателем.

При обилии в засеваемом материале микробов они растут в виде пленки, покрывающей всю поверхность питательной среды. Такой характер микробного роста получил название сплошного или газонного. Посев газоном производят, когда нужно получить большие количества микробной культуры одного вида.

- Для посева материала в толщу плотной питательной среды готовят взвесь в стерильной водопроводной воде или в изотоническом растворе. Набирают 0,1-1 мл взвеси в пипетку (в зависимости от степени предполагаемого микробного загрязнения) и выливают в пустую стерильную чашку Петри. Вслед за этим чашку заливают 15-20 мл мясопептонного агара, расплавленного и остуженного до температуры 40- 45 "С (при такой температуре пробирка со средой, приложенная к щеке, не должна вызывать ощущения ожога). Для равномерного распределения исследуемого материала в питательной среде закрытую чашку с содержимым слегка вращают по поверхности стола.

- Посев уколом в столбик питательной среды производят в пробирку со средой, застывшей в виде столбика. Пробирку берут в левую руку как обычно, и в центре столбика до дна пробирки вкалывают петлю с находящимся на ней материалом.

- Калиброванной бактериологической петлей (диаметр 2 мм, емкость 0,005 мл) производят посев мочи на сектор А чашки Петри с простым агаром, сделав около 40 штрихов. Затем петлю прожигают и производят 4 штриховых посева из сектора А в сектор I, из сектора I в сектор II и из сектора II в сектор III, каждый раз после прожигания петли (рис. 8.3).

Чашки инкубируют при температуре 37 °С в течение 18- 24 ч, после чего подсчитывают количество колоний, выросших в разных секторах, и определяют количество бактерий в 1,0 мл по приведенной табл. 8.1 (этот метод принят для определения степени бактериурии).

Таблица 8.1. Определение количества бактерий в 1 мл методом секторных посевов*

Количество колоний в секторах

Количество бактерий в 1 мл

*Приказ № 535 от 22 апреля 1985 г. "Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений" (Москва, 1985).

8.1.2. Методы выделения чистых культур

Чистой культурой принято называть совокупность однородных микроорганизмов, относящихся к одному виду, полученных из массы одной колонии, клетки которой идентичны по морфологическим, тинкториальным, культуральным, метаболическим и генетическим признакам, так как по существующим представлениям микробная колония является популяцией бактериальных клеток, возникшей в результате размножения единственной материнской клетки. Микробная колония являются аналогом клона.

Чистые культуры микроорганизмов одного вида, выделенные из различных источников, могут отличаться друг от друга незначительным отклонением морфологических, культуральных или биохимических признаков, не выходя за пределы своего вида или подвида. Такие культуры называют штаммами. Вместо ранее именованных типов в зависимости от характера изменившегося признака их обозначают морфоварами (отличные по морфологическим признакам), сероварами (имеющие антигенные отличия), биоварами (отличающиеся биологическими свойствами).

Чистая культура необходима для изучения морфологических, культуральных, биохимических и антигенных свойств, по совокупности которых определяется видовая принадлежность исследуемого микроорганизма.

Для выделения чистых культур микробов из материалов, содержащих обильную смешанную микрофлору, предложено много различных методов. Наибольшее распространение получил метод механического разъединения микроорганизмов, находящихся в исследуемом материале, с целью получения изолированных колоний на поверхности или в глубине питательной среды. Очень широко применяются селективные питательные среды, стимулирующие развитие тех микроорганизмов, чистую культуру которых предполагается выделить. Некоторые виды микробов обладают высокой чувствительностью к воздействию определенных факторов внешней среды. Индивидуальная устойчивость микробов к тому или иному фактору была использована для разработки методов выделения чистых культур путем умерщвления сопутствующей микрофлоры. Этим способом производится выделение споровых форм микробов, устойчивых к действию высокой температуры, микобактерий туберкулеза, безразличных к действию концентрированных растворов минеральных кислот, в отличие от остальных микробов, содержащихся в мокроте.

При выделении чистой культуры патогенных микробов из патологического материала, загрязненного посторонней микрофлорой, прибегают иногда к заражению лабораторных животных, восприимчивых к тому виду микроба, который предполагается выделить из исследуемого материала. Биологический метод выделения чистой культуры применяется при исследовании мокроты на содержание в ней пневмококков, микобактерий туберкулеза.

Получение чистой культуры методом рассева в глубине среды (по Коху). Три пробирки, содержащие по 15 мл мясопептонного агара, ставят в водяную баню для расплавления агара. Расплавленную среду остужают до температуры 43-45 °С. В пробирку вносят одну бактериологическую петлю исследуемого материала. Для лучшего перемешивания материала со средой засеянную пробирку вращают несколько раз, зажав между ладонями. После этого одну петлю (прокаленную и остуженную) содержимого 1-й пробирки переносят во 2-ю и таким же образом из 2-й в 3-ю. Приготовленные разведения микробов выливают из пробирок в стерильные чашки Петри, обозначенные номерами, соответствующими номерам пробирок.

После застудневания среды с исследуемым материалом чашки помещают в термостат. Количество колоний в чашках с питательной средой уменьшается по мере разведения материала.

Выделение чистой культуры по способу Дригальского. Расплавленную питательную среду разливают в три чашки Петри. Застывшую среду обязательно подсушивают, так как влажная поверхность ее способствует образованию сливного роста. В первую чашку вносят одну каплю исследуемого материала и стерильным шпателем втирают его в поверхность питательной среды. Далее, не прожигая шпателя и не набирая нового материала, шпатель переносят во 2-ю, а затем и 3-ю чашки, втирая в поверхность питательных сред оставшийся на нем материал.

Метод рассева по поверхности, предложенный Дригальским, является наиболее употребительным для получения чистой культуры микробов. Вместо шпателя можно пользоваться петлей. Материал на питательной среде распределяют параллельными штрихами по всей чашке в одном направлении. Затем, повернув чашку на 90°, проводят штрихи в направлении, перпендикулярном первым штрихам. При таком способе посева материал, находящийся в петле, расходуется постепенно, и по линиям штрихов, нанесенных в конце посева, вырастают изолированные колонии микробов.

Выращивание и выделение чистых культур анаэробов. Для выращивания анаэробов необходимо создать определенные условия, сущность которых заключается в удалении молекулярного кислорода из питательной среды и пространства, окружающего эти культуры. Другим обязательным условием, обеспечивающим выделение анаэробов из исследуемого материала, является внесение большого количества посевного материала в питательную среду.

Единственным отличием питательных сред, применяемых для выращивания анаэробов, служит пониженное содержание в них свободного кислорода. Самым простым способом удаления растворенного кислорода является кипячение. Непосредственно перед посевом материала пробирки с питательными Средами кипятят на водяной бане в течение 10-20 мин. При кипячении из среды вытесняется воздух и, следовательно, удаляется кислород. Свежепрокипяченную питательную среду быстро охлаждают, погружая в лед или подставляя под струю холодной воды, чтобы не дать ей насытиться кислородом воздуха, и используют для посева. Для уменьшения диффузии кислорода из воздуха питательные среды заливают сверху стерильным вазелиновым или парафиновым маслом (толщина слоя 1-1,5 см). Засев среды производят пипеткой сквозь масло в наклонном положении пробирки.

В качестве редуцирующих веществ используют глюкозу, аскорбиновую кислоту, цистеин, гликокол, глутатион. Активно связываются с кислородом животные ткани паренхиматозных органов. На этом свойстве животных клеток основано приготовление питательной среды Китта - Тароцци (рецепт 161), широко применяемой для выращивания анаэробов. В жидкие питательные среды помещают иногда пористые вещества: вату, пемзу, которые адсорбируют на своей поверхности пузырьки воздуха.

Для создания бескислородных условий используют физические, химические и биологические факторы.

Физические способы культивирования анаэробов:

- • способ Виньяля - Вейона. Берут 4-5 пробирок с 0,5 % расплавленным и охлажденным до температуры 40-45 °С сахарным агаром. В содержимое одной из них вносят пипеткой небольшое количество исследуемого материала и тщательно размешивают. Для уменьшения концентрации материала с целью получения изолированных колоний засеянную среду в количестве, соответствующем объему внесенного материала, переносят из 1-й пробирки во 2-ю, из 2-й в 3-ю. Затем содержимым каждой пробирки заполняют капилляры трех пастеровских пипеток.

Чтобы предупредить застывание питательной среды в момент насасывания ее в пипетки, пока их кончик не обломлен, пипетки погружают на 3-5 мин в стерильную воду с температурой 45-50 °С. После заполнения вытянутый конец трубки запаивают и помещают в стеклянный цилиндр с ватой на дне. Через 2-3 сут в столбике агара вырастают ясно видимые колонии микробов-анаэробов. Выросшие колонии легко изолировать. Для этого капилляр надрезают напильником выше уровня намеченной колонии, надламывают, а колонию микроба, находящуюся в агаре, извлекают петлей и пересевают в свежую питательную среду;

- • выращивание анаэробов в условиях вакуума. Вакуумные условия для выращивания анаэробов создают в анаэростате или эксикаторе. Исследуемый материал или культуру микробов засевают в пробирки с жидкой средой или в чашки Петри с плотной питательной средой. Посевы помещают в анаэростат, затем присоединяют его к насосу и выкачивают воздух. Степень разреженности воздуха определяют по показаниям вакуумметра. Колонии анаэробов в вакуумных условиях растут на поверхности плотной питательной среды.

Химические методы выращивания анаэробов (метод Аристовского). Материал, исследуемый на наличие анаэробов, засевают на среду в чашки Петри и помещают их в эксикатор, на дно которого кладут химический поглотитель кислорода: гидросульфит натрия или пирогаллол. В расширенную часть сосуда устанавливают на подставке чашки с посевами. Прибор закрывают крышкой и помещают в термостат при температуре 37 *С на 24-48 ч.

Биологический метод выращивания анаэробов (по Фортнеру). В чашку Петри наливают толстым слоем 5 % кровяной агар с 1-2 % глюкозы. Посередине чашки в питательной среде вырезают стерильным скальпелем канавку шириной 1-1,5 см, которая делит питательную среду на две половины. Одну из них засевают культурой анаэробов или исследуемым на их наличие материалом, другую половину - культурой аэробов: чудесной палочкой (Serratia marcescens) или кишечной палочкой (Escherichia coli). Перед посевом чашки подсушивают в термостате, чтобы аэробы вместе с капельками влаги не могли попасть на другую сторону чашки. Засеянные чашки закрывают, а свободное пространство между дном и крышкой заклеивают лейкопластырем, чтобы предупредить поступление в чашку кислорода извне. В термостате чашки устанавливают вверх дном. Быстро растущие аэробы, поглощая находящийся в чашке кислород, создают тем самым благоприятные условия для роста анаэробов.

Анаэростат для культивирования анаэробов. Анаэростат - прибор для выращивания микробов в анаэробных условиях - представляет собой толстостенную металлическую или пластиковую камеру с герметически привинчивающейся крышкой, на которой имеются вакуумметр и два крана для присоединения к вакуум-насосу. Вместо кислорода в нем используются газовые смеси.

Тема 3. Культивирование бактерий. Методы стерилизации в микробиологии

2. Питательные среды для культивирования бактерий, их основные компоненты. Требования, предъявляемые к питательным средам Значение рН и факторов роста для культивирования бактерий.

3. Простые и сложные питательные среды. Классификация питательных сред по назначению - специальные, элективные (среды накопления) и дифференциально-диагностические.

4. Рост и размножение бактерий на жидких и плотных питательных средах. Фазы развития бактериальной популяции.

5. Определение понятий- вид, штамм, клон, чистая, смешанная культура.

6. Культуральный (бактериологический) метод исследования. Задачи культурального метода.

6.1. Принципы посева материала для культивирования бактерий

6.2. Получение изолированных колоний и накопление бактериальной массы в ходе культурального метода.

6.3. Культуральные признаки бактерий.

7. Принципы культивирования анаэробов.

8. Стерилизация и дезинфекция.

8.1. Основные методы стерилизации: тепловой, лучевой, химический.

8.2. Автоклавирование, режим работы. Принцип устройства автоклава.

8.3. Контроль качества стерилизации.

1. Простые питательные среды для выращивания бактерий:

1. Используются для выращивания различных групп бактерий. 2. Служат основой для приготовления сложных сред. 3. Содержат индикатор. 4. Мясо-пептонный агар. 5. Мясо-пептонный бульон.

2. Элективные (селективные) питательные среды:

1. Используются для культивирования определенных видов бактерий.

2. Содержат ингибиторы сопутствующей флоры. 3. Желчный бульон.

4. Мясо-пептонный бульон. 5. Щелочной бульон.

3. Дифференциально-диагностические питательные среды:

1. Служат для выявления ферментативной активности бактерий.

2. Используются для идентификации отдельных видов (групп) бактерий.

3. Содержат индикатор. 4. Среды Гисса. 5. Среда Эндо.

4. Среды для бактерий, нуждающихся в факторах роста при культивировании:

1. Простые. 2. Дифференциально-диагностические. 3. Специальные.

4. Селективные. 5. Среды Гисса.

5. Культуральный (бактериологический) метод исследования подразумевает:

1. Посев материала на питательные среды. 2. Получение изолированных колоний бактерий. 3. Накопление бактериальной массы. 4. Идентификацию бактерий после выделения чистой культуры. 5. Идентификацию бактерий до выделения чистой культуры.

6. Чистая культура бактерий:

1.Синоним понятию "вид". 2. Синоним понятию "род". 3. Относится к определенному штамму бактерий. 4. Включает несколько штаммов бактерий. 5. Изолированная бактериальная колония на плотной питательной среде.

7. Потомство бактерий, полученное из одной клетки:

1. Штамм. 2. Вид. 3.Клон. 4. Род. 5. Популяция.

8. Клон, выросший на плотной питательной среде:

1. Штамм. 2. Вид. 3. Популяция. 4. Род. 5. Колония.

9. Культура, выделенная из конкретного источника в определенное время:

1.Штамм. 2. Вид. 3. Клон. 4. Род. 5. Колония.

10. Расположите таксоны бактерий в порядке их укрупнения:

1.Штамм. 2. Вид. 3. Порядок. 4. Род. 5. Семейство.

11. Термин "стерилизация" в микробиологии означает:

1.Предупреждение попадания микроорганизмов на ткани человека.

2. Уничтожение только патогенных микроорганизмов. 3. Полная инактивация микробов в объектах, подвергающихся обработке. 4.Уничтожение вегетативных форм микробов. 5. Уничтожение вегетативных и споровых форм микробов

12. К методам стерилизации относят:

1. Тепловая стерилизация. 2. Лучевая стерилизация . 3.Химическая стерилизация 4. Фильтрование с помощью фильтров. 5. Ультрафиолетовое облучение.

13. Способ стерилизации с использованием высокой температуры и давления:

1. Кипячение. 2. Обработка текучим паром. 3. Автоклавирование.

4. Тиндализация. 5. Прокаливание.

14. Для тепловой стерилизации применяют:

1. Сухой жар . 2. Пар под давлением. 3. Сочетание высокой температуры и давления. 4. Кипячение. 5. Фильтрование.

15. К методам стерилизации относятся:

1. Пастеризация. 2. Тиндализация. 3. Дробная стерилизация. 4. Использование гамма-излучения. 5. Фильтрование.

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ

Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чистых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения количества бактерий.

Оборудование и материалы. Бульонные и агаровые культуры В. cereus, Е. coli и S. aureus в пробирках и в чашках Петри, смешанная бульонная культура Е. соli и S. aureus, стерильные МПА и МПБ в пробирках, чашках Петри, солевой МПА (8 % хлорида натрия) в чашках Петри, стеклянные шпатели, стерильные пипетки Пастера, бактериологические петли.

Культура микроорганизмов — это популяция (расплодка) клеток на питательной среде. Посев и пересев культур микроорганизмов на питательные среды — наиболее частый методический прием, который используют для первичного выделения микроорганизма из какого-либо объекта, а также для поддержания культур в жизнеспособном состоянии в лабораторных условиях.

Чистая культура — это популяция бактерий одного вида или биологического варианта (биовара), выращенная на питательной среде.

Штаммы — чистые культуры микроорганизмов одного вида, выделенные из разных объектов или из одного и того же объекта, но в разное время.

Колония — макроскопически видимое скопление клеток микроорганизма на поверхности или внутри плотной питательной среды, образовавшихся в результате размножения одной жизнеспособной клетки. По этой причине колонию обычно рассматривают как чистую культуру микроорганизма.

Посев на жидкую питательную среду. Пробирку с исследуемым материалом и пробирку с питательной средой держат в левой руке, в правую руку берут бактериологическую петлю или пипетку и'пробки от пробирок (рис. 37). Над пламенем горелки обжигают края пробирок, бактериологическую петлю (пипетку) вводят в пробирку с материалом, переносят материал в пробирку со стерильной питательной средой и стряхивают с петли в среду, не смачивая при этом петледержатель. Края пробирок вновь проводят над пламенем горелки, закрывают пробирки пробками, стерилизуют петлю и ставят ее в штатив. Использованную пипетку опускают концом вниз в банку с дезинфицирующим раствором.

Посев на плотную питательную среду. Выполняют разными способами.

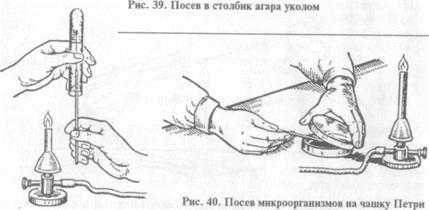

При посеве в пробирку: 1) пробирки с засеваемой микробной культурой и питательной средой (МПА) берут в левую руку, пробирку с МПА держат скошенной поверхностью среды вверх. В открытую у пламени пробирку с микробной культурой (или другим материалом) вводят простерилизованную бактериологическую петлю, слегка прикасаясь петлей к поверхности среды (материала), берут материал, переносят его в пробирку со стерильной питательной средой. Петлю опускают до дна пробирки, погружают в конденсационную жидкость и зигзагообразным движением проводят снизу вверх по поверхности среды (посев «штрихом») (рис. 38). Пробирки закрывают пробками, петлю прожигают. Пробирки с посевами ставят в термостат; 2) при посеве уколом в столбик среды пробирку с плотной (нескошенной) средой берут в левую руку, над пламенем горелки извлекают из пробирки пробку, петлей с материалом прокалывают вертикально по центру пробирки питательную среду, петлю вынимают, прожигают, пробирку с засеянной средой закрывают пробкой (рис. 39).

При посеве на чашку Петри: чашку берут в левую руку, большим пальцем левой руки слегка приподнимают крышку, обжигают на пламени горелки края чашки в зоне щели, вносят посевной материал на поверхность питательной среды, затем растирают его при помощи стеклянного шпателя или бактериологической петли (рис. 40).

Посев на полужидкую питательную среду. Выполняют методом укола в столбик питательной среды.

Выделение чистых культур микроорганизмов. При бактериологическом исследовании искомый микроорганизм обнаруживают в материале, как правило, в смеси с бактериями других видов. Классическими методами бактериологии возможно идентифицировать микроорганизм только при условии, что он находится в виде чистой культуры.

Методы, основанные на механическом разобщении клеток. Эти методы наиболее часто применяют при выделении чистых культур микроорганизмов.

Метод Пастера (метод разведений): из исследуемого материала готовят ряд последовательных, чаще десятикратных разведений на стерильной жидкой питательной среде в пробирках или колбах (10 -1 …10 -10 ). Предполагают, что количество микробных клеток в каждом последующем разведении будет меньше, чем в предыдущем, и в какой-то из пробирок останется только одна микробная клетка, которая и даст/начало чистой культуре Микроорганизма. Однако для успешного применения этого метода необходимо, чтобы искомый микроорганизм в материале количественно преобладал над сопутствующими видами.

Метод Коха (метод заливок): исследуемый материал в небольшом количестве вносят в пробирку с расплавленным и охлажденным до 45. 50 "С МПА, перемешивают, затем каплю питательной среды переносят во вторую пробирку с расплавленным МПА и т. д. Количество разведений зависит от предполагаемой численности микроорганизмов в исследуемом материале. Затем содержимое каждой пробирки выливают в стерильные чашки Петри, после затвердения среды посевы помещают в термостат. Фиксированные в плотной среде микробные клетки при размножении формируют колонии, из которых можно отвить (пересеять) чистую культуру микроорганизма.

Метод Дригальского: берут три—пять чашек Петри с плотной питательной средой. В одну из чашек вносят посевной материал и распределяют его шпателем по поверхности питательной среды. Не обжигая шпатель, оставшийся на нем материал последовательно растирают на поверхности среды во второй, третьей и остальных чашках. В последних чашках Петри после инкубирования в термостате обычно наблюдают формирование изолированных колоний бактерий.

Более экономичен следующий способ получения изолированных колоний. Бактериологической петлей с посевным материалом несколько раз делают параллельные штрихи в одном секторе чашки Петри с питательным агаром (рис. 41). Пет- о лю прожигают в пламени горелки, дают остыть и часть материала из первого сектора <А) аналогичным образом распределяют во втором секторе (В), затем в третьем (С) и четвертом (Д) секторах. Даже при рассеве бактериальной массы из колоний в секторе Д при таком способе получают рост изолированных колоний.

Методы, основанные на биологических особенностях микроорганизмов. Направлены на подавление роста сопутствующей микрофлоры.

Прогревание: при выделении чистой культуры споро-образующего вида бактерий исследуемый материал прогревают при 80 °С 20 мин или кратковременно кипятят. Вегетативные клетки сопутствующей микрофлоры в этих условиях погибают, а споры искомого микроорганизма сохраняют жизнеспособность и прорастают после посева на питательные среды.

Использование селективных питательных сред, которые содержат вещества, подавляющие рост сопутствующей микрофлоры (антибиотики, красители и т. д.), — частый прием при исследовании контаминированного материала. Однако необходимо учитывать, что селективные факторы часто находятся не в бактерицидных, а в бактериостатических концентрациях, поэтому клетки сопутствующих микроорганизмов не растут, но остаются жизнеспособными на поверхности питательной среды и при отвивке колоний исследуемой культуры на обычные среды могут быть причиной получения смешанной культуры.

Биопроба — заражение чувствительных лабораторных животных — метод, с помощью которого не только выделяют возбудитель из патологического материала, но также изучают вирулентность чистой культуры. Организм животного с его защитными факторами служит биологическим «фильтром», который уничтожает сопутствующую непатогенную микрофлору, но не способен подавить размножение вирулентных бактерий, что позволяет достаточно легко выделить возбудитель в чистой культуре из тканей погибшего или убитого с диагностической целью животного.

При выделении чистых культур некоторых видов бактерий используют их другие биологические особенности. Например, способность микроорганизма расти при низких (листерии) или высоких (термофильные бактерии) температурах, которые лежат за пределами температурных диапазонов сопутствующих видов бактерий. Для выделения культуры P. vulgaris используют способность данного вида давать ползучий рост (роение) на поверхности плотной питательной среды. С этой целью материал, содержащий P. vulgaris, засевают в конденсационную воду на дне пробирки со скошенным МПА, не касаясь поверхности среды. Сопутствующая микрофлора растет в нижней части питательной среды, а протей в виде прозрачной пленки распространяется вверХ.

Для выделения С. tetani материал засевают точечно на плотную питательную среду в чашках Петри и после выращивания отвивают культуру с периферии ползучего роста.

Культуральные свойства микроорганизмов. В процессе идентификации наряду с другими свойствами у микроорганизмов изучают культуральные признаки — особенности роста на плотных, жидких и полужидких питательных средах при определенных условиях.

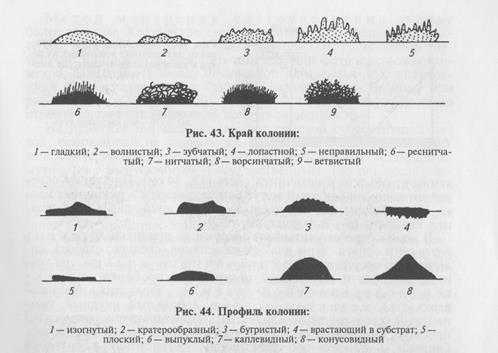

На плотных средах изучают колонии микроорганизмов. Бактерии каждого вида формируют колонии с определенными признаками, которые обычно учитывают при идентификации. Размер колоний: крупные — диаметром 4. 6 мм и более, средние—2. 4 мм, мелкие — 1. 2мм и точечные колонии диаметром менее 1 мм. Форма колоний может быть правильной круглой, неправильной (амебовидной, розеткообразной), корневидной (рис. 42). Цвет зависит от способности микроорганизма образовывать пигмент: белый, желтый, красный, сине-зеленый и т. д. Бактерии, не синтезирующие пигмент, формируют бесцветные колонии. Учитывают характер поверхности, которая может быть шероховатой, блестящей, матовой, сухой, влажной, гладкой, радиально или концентрически исчерченной. Края колонии могут быть ровными, волнистыми, зазубренными, бахромчатыми, их исследуют невооруженным глазом и под малым увеличением микроскопа (рис. 43). Рельеф (профиль) определяют, рассматривая колонию сбоку; различают плоские, конусообразные, куполообразные, плоские с конусовидным центром или углублением в центре колонии, с утолщенными (валикообразными) краями (рис. 44). Учитывают прозрачность колонии: непрозрачная, полупрозрачная, прозрачная. Структура может быть однородной, зернистой, волокнистой и т.д. (рис. 45). Ее выявляют при слабом увеличении микроскопа. Консистенция может быть пастообразной, слизистой, плотной (сухой) и т.д.; ее определяют, дотрагиваясь до колонии бактериологической петлей. Колонии некоторых видов врастают в толщу питательной среды, что также определяют при помощи бактериологической петли. Запах: многие виды бактерий в процессе роста на питательных средах выделяют специфические ароматические вещества.

Ценную дополнительную информацию об особенностях строения колоний дает их изучение в косопадающем пучке света (рис. 46). Культуры на прозрачной агаровой среде в чашках Петри помещают на предметный столик бинокулярной лупы. Между бинокулярной лупой и источником света помещают зеркало от микроскопа вогнутой стороной вверх таким образом, чтобы лучи, отраженные от него, попадали в плоскость изучаемого объекта под углом 40. 45°. Зеркало устанавливают на равном удалении от объекта и источника света (12. 14 см). При таком освещении колонии бактерий могут быть окрашены в различные цвета. Цвет зависит как от видовых особенностей, так и от состояния культуры (S-, R-формы, см. тему 12).

В жидких средах учитывают следующие признаки: степень помутнения среды (интенсивное, среднее, слабое), наличие или отсутствие пристеночного кольца на границе мениска и внутренней поверхности пробирки, характер поверхностной пленки (толщина, цвет, поверхность), характер осадка (обильный, скудный, компактный, хлопьевидный, слизистый). При характеристике осадка пробирку слегка встряхивают и учитывают результат: осадок разбивается в гомогенную равномерную суспензию; образуются мелкие или крупные хлопья, глыбки; слизистый осадок при встряхивании обычно поднимается в виде косички. Пигментообразующие микроорганизмы вызывают окрашивание питательной среды и осадка (желтое, зеленоватое, красное и т. д.).

Определение количества бактерий. При характеристике развития микробной популяции, санитарной оценке кормов, продуктов питания, при вычислении показателя вирулентности микроорганизма необходимо устанавливать количество микробных клеток в единице объема того или иного материала.

Определение общего количества микроорганизмов. Можно применять метод прямого счета и метод измерения светорассеяния.

Метод прямого счета: бактерии подсчитывают в камерах Горяева, Тома или в окрашенных мазках. В последнем случае 0,01 мл бактериальной суспензии микропипеткой наносят на предметное стекло и равномерно распределяют на 1 см2. Мазок фиксируют, окрашивают и подсчитывают клетки в 10. 15 полях зрения по диагонали квадрата. Определяют среднее число клеток в одном поле зрения. Делят 1 см 2 на площадь поля зрения, которую измеряют методом микрометрии (см. тему 1), затем частное умножают на среднее число микробных клеток в поле зрения, получают их количество в 0,01 мл взвеси бактерий.

Метод измерения светорассеяния считают более точным. Количество света, рассеиваемого суспензией бактерий, пропорционально их концентрации. Этот показатель достаточно точно можно измерить при помощи фотоэлектроколориметра. Зависимость между оптической плотностью и концентрацией клеток различна для бактерий разных видов. Поэтому при работе с таким прибором для каждого вида бактерий необходимо строить свою калибровочную кривую зависимости.

На практике широко используют простой субъективный метод, основанный на визуальном сравнении мутности исследуемой бактериальной суспензии с так называемым «стандартом мутности», выпускаемым Государственным научно-исследовательским институтом стандартизации и контроля биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича. Стандарт представляет собой взвешенные в воде частицы стекла «Пирекс» и состоит из трех запаянных пробирок-эталонов (5, 10 и 20 международных единиц). Мутность стандарта на 10 ед. соответствует следующим концентрациям: для бактерий кишечной группы — 0,93*10 9 кл/мл; коклюшной группы — 11 • 10 9 кл/мл; для бруцеллезных бактерий — 1,7 • 10 9 кл/мл; туляремийных микробов — 5 • 10 9 кл/мл.

Мерной пипеткой вносят 0,1. 0,5 мл исследуемой бактериальной суспензии в пустую пробирку, соответствующую по диаметру и толщине стенок пробирке «стандарта мутности». К суспензии добавляют физиологический раствор до оптической плотности стандарта на 10 ед. Физиологический раствор вносят небольшими мерными порциями, записывая его количество и сравнивая мутность опытной и стандартной пробирок невооруженным глазом на фоне специальной шрифтовой таблицы. Зная, во сколько раз развели исследуемую бактериальную суспензию, чтобы уравнять ее оптическую плотность со стандартом, можно рассчитать содержание микробных клеток в 1 мл исходной суспензии.

Например, в пробирку поместили 0,1 мл суспензии бактерий, содержащей неизвестное количество клеток. Для уравнивания оптической плотности исследуемой суспензии со стандартом мутности 10 ед. в пробирку добавили 0,9 мл физиологического раствора, т. е. исходную суспензию развели в 10 раз. Известно, что суспензия данного вида бактерий при оптической плотности 10 ед. содержит 1,3*10 9 кл/мл. Следовательно, концентрация исследуемой суспензии составляет 1,3*10 10 кл/мл.

При работе с бактериями, для которых нет данных о содержании микробных клеток в 1 мл относительно «стандарта мутности», необходимо предварительно методом прямого счета определить их количество в суспензии, например, оптической плотностью 10 ед.

Определение количества живых микроорганизмов. Метод основан на выводе, что бактериальная колония — это результат деления единичной клетки на плотной питательной среде (исключение составляют бактерии, образующие цепочки из клеток).

Мерной пипеткой объемом 1 мл добавляют 1 мл культуры Е. coli в бактериологическую пробирку с 9 мл стерильного физиологического раствора, подогретого до 37. 38 °С (разведение 10-1). Далее аналогичным способом готовят разведения культуры от 10 -2 до 10 -8 . Для каждого разведения используют новую пипетку того же объема и класса. Из пяти последних пробирок суспензию бактерий по 0,1 мл наносят на поверхность подсушенного МПА в две чашки Петри. Внесенный материал стерильным шпателем распределяют по поверхности питательной среды. Посевы инкубируют при 37. 38 ºС 24 ч.

Учет результатов: в чашках Петри, где выросло более 150. 300 и менее 10 колоний, результаты не учитывают. Выбирают чашки Петри с параллельными посевами (из одного разведения), содержащими 10. 150 колоний. Подсчитывают колонии на чашках из одного разведения, суммируют, определяют среднее число колоний и с учетом степени разведения рассчитывают содержание жизнеспособных клеток (колониеобразующих единиц) в 1 мл исходной суспензии бактерий.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Провести пересев бульонной и агаровой культур бактерий на скошенный МПА и в МПБ в пробирках.

2. Провести посев смешанной бульонной культуры на МПА в чашках Петри по методу Дригальского.

3. Описать характер роста Е. coli, S. aureus, В. cereus на МПА (колонии) и в МПБ.

4. Определить количество микробных клеток в 1 мл бульонной культуры Е. coli методом прямого счета и при помощи стандарта мутности.

5. Провести посев бульонной культуры Е. coli на МПА в чашках Петри с целью определения количества жизнеспособных клеток.

Контрольные вопросы

1. Что такое культура, смешанная культура, чистая культура, штамм и колония бактерий?

2. Какие методы применяют для получения чистых культур микроорганизмов?

3. Какие культуральные признаки учитывают при идентификации бактерий?

4. Какими методами определяют общее число микроорганизмов и количество жизнеспособных клеток?

Читайте также: