Психотерапия у детей и подростков с бронхиальной астмой

Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 08.01.2026

Необходимость разработки комплексного подхода к лечению детей с бронхиальной астмой обусловлена значительным ростом заболеваемости, появлением более тяжелых форм болезни и отсутствием методов радикального лечения. Наряду с разработкой и внедрением современных медикаментозных методов лечения весьма актуальными вопросами являются учет социально-психологических особенностей пациентов и психолого-педагогическое сопровождение детей в процессе лечения. Цель исследования: изучить особенности образа жизни младших школьников (7-10 лет) с бронхиальной астмой и их психологическое состояние. Методы. В исследование включали детей с бронхиальной астмой (атопическая форма, частично контролируемое течение), а также условно здоровых сверстников (I и II группы здоровья) в качестве группы сравнения. Психологический статус наблюдаемых оценивали с помощью методики исследования самооценки Дембо- Рубинштейн, модифицированной методики «Рисунок человека», теста родительского отношения А.Я. Варга- В.В. Столин, методики «Три желания» (адаптация А.М. Прихожан). Результаты. В исследовании приняли участие 75 детей (средний возраст 8,2 ± 0,6 года, в т.ч. девочек 59%, продолжительность болезни 3,2 ± 0,5 года) и их родители (из них матерей 79%). Группу сравнения составили 54 условно здоровых ребенка (средний возраст 8,4 ± 0,3, девочек 54%) и их родители (85% матерей, 15% отцов). Показано, что измененный в силу болезни образ жизни младших школьников искажает процесс раз- вития личности и приводит к возникновению трудностей эмоционально-личностной сферы: сниженному фону настроения (35; 46,6% против 11; 20%), блокировке переживаний и трудности их вербализации (56; 75% против 25; 46%), защитно- агрессивному типу поведения в ситуации стресса (68; 91% против 25; 46%), выраженной внутриличностной конфликтности (47; 62% против 32; 59%) и коммуникативным проблемам (замкнутость, ограничение в общении, социальные страхи). Заключение. Бронхиальная астма меняет образ жизни ребенка, оказывает негативное влияние на психологическое состояние и процесс становления личности. Предупредить возникновение негативных социальных последствий болезни, сгладить их выраженность можно путем оказания психолого-педагогической помощи ребенку и его семье с момента выявления болезни и на протяжении всех этапов лечения. Создание и реализация программ психологической поддержки семей, воспитывающих детей с бронхиальной астмой, на различных этапах лечения являются чрезвычайно важными и представляют собой перспективу исследования.

Ключевые слова

Об авторе

Список литературы

1. Аллергия у детей: от теории к практике / Под ред. Л.С. Намазовой-Барановой. — М.: Союз педиатров России; 2011. — С. 442-484. [Allergija u detej: ot teorii k praktike / Pod red. L.S. Namazovoj-Baranovoj. — M.: Sojuz pediatrov Rossii; 2011. — S. 442-484. (In Russ).]

2. Вишнева Е.А., Намазова-Баранова Л.С., Алексеева А.А., Эфендиева К.Е, Левина Ю.Г., Вознесенская Н.И., Томилова А.Ю., Селимзянова Л.Р., Промыслова Е.А. Детская астма: ключевые принципы достижения контроля на современном этапе // Педиатрическая фармакология. — 2013. — Т.10. —№4. — С. 60-72. [Vishneva E.A., Namazova-Baranova L.S., Alekseeva A.A., Jefendieva K.E, Levina Ju.G., Voznesenskaja N.I., Tomilova A.Ju., Selimzjanova L.R., Promyslova E.A. Detskaja astma: kljuchevye principy dostizhenija kontrolja na sovremennom jetape // Pediatricheskaja farmakologija. — 2013. — Т.3. —№4. — S. 60-72. (In Russ).]

3. Вишнева Е.А., Намазова-Баранова Л.С. Бронхиальная астма у детей младше 8 лет: как снизить частоту обострений и госпитализаций? Педиатрическая фармакология. — 2009. — Т. 6. — №1. — С. 51-54 [Vishneva E.A., Namazova-Baranova L.S. Bronchial asthma among children under 8: how to decrease the recurrence of exacerbations and hospitalizations? Pediatricheskaja farmakologija. 2009; 6(1): 51-54. (In Russ).]

4. Антропов Ю.Ф., Шевченко Е.С. Лечение детей с психо-соматическими расстройствами. — СПб.: Речь; 2002. — 560 c. [Antropov Ju.F., Shevchenko E.S. Lechenie detej s psihosomaticheskimi rasstrojstvami. — SPb.: Rech’; 2002. — 560 s. (In Russ).]

5. Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. Психологическая педиатрия. — СПб.: Речь; 2004. — 384 с. [Isaev D.N. Detskaja medicinskaja psihologija. Psihologicheskaja pediatrija. — SPb.: Rech’; 2004. — 384 s. (In Russ).]

6. Профилактическая педиатрия / Под ред. А.А. Баранова. — М.: Союз педиатров России; 2012. — С. 442-484. [Profilakticheskaja pediatrija / Pod red. A.A. Baranova. — M.: Sojuz pediatrov Rossii; 2012. — S. 442-484. (In Russ).]

7. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение / Пер. с англ. С. Могилевского. — М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс»; 2002. — 352 с. (Серия «Психология без границ»). [Aleksander F. Psihosomaticheskaja medicina. Principy i prakticheskoe primenenie / Per. s angl. S. Mogilevskogo. — M.: Izdvo «JeKSMO-Press»; 2002. — 352 s. (Serija «Psihologija bez granic»). (In Russ).]

8. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд., перераб. и доп. СПб.: Речь; 2008. — 672 с. (Тема: Мастера психологии). [Jejdemiller Je.G., Justickis V.V. Psihologija i psihoterapija sem’i. 4-e izd., pererab. i dop. SPb.: Rech’; 2008. — 672 s. (Tema: Mastera psihologii). (In Russ).]

9. Лазуренко С.Б., Симонова О.И., Свиридова Т.В. Психологические аспекты в ведении больных муковисцидозом. В кн.: Муковисцидоз / Под ред. Н.И. Капранова, Н.Ю. Каширской. — М.: Медпрактика; 2014. — С. 623-648. [Lazurenko S.B., Simonova O.I., Sviridova T.V. Psihologicheskie aspekty v vedenii bol’nyh mukoviscidozom. V kn.: Mukoviscidoz / Pod red. N.I. Kapranova, N.Ju. Kashirskoj. — M.: Medpraktika; 2014. — S. 623-648. (In Russ).]

10. Балаболкин И.И. Современные подходы к терапии бронхиальной астмы у детей / Актуальные проблемы педиатрии: Сб. статей. — Казань; 1996. — С. 30-33. [Balabolkin I.I. Sovremennye podhody k terapii bronhial’noj astmy u detej / Aktual’nye problemy pediatrii: Sb. statej. — Kazan’; 1996. — S. 30-33. (In Russ).]

11. Руслякова Е.Е. Психологические особенности личности подростков, страдающих бронхиальной астмой, и методы психологической коррекции: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. — СПб.; 2004. — 264 с. [Rusljakova E.E. Psihologicheskie osobennosti lichnosti podrostkov, stradajushhih bronhial’noj astmoj, i metody psihologicheskoj korrekcii: [dissertation]. — SPb.; 2004. — 264 s. (In Russ).]

12. Горская Е.А. Психологические особенности детей и подростков, больных бронхиальной астмой, в связи с задачами профилактики психосоматических расстройств: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. — СПб.; 2005. — 165 с. [Gorskaja E.A. Psihologicheskie osobennosti detej i podrostkov, bol’nyh bronhial’noj astmoj, v svjazi s zadachami profilaktiki psihosomaticheskih rasstrojstv: [dissertation]. — SPb.; 2005. — 165 s. (In Russ).]

13. Воронина С.Н. Роль психологических факторов в развитии соматического заболевания у детей дошкольного возраста на примере бронхиальной астмы: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. — Ярославль; 2006. — 180 с. [Voronina S.N. Rol’ psihologicheskih faktorov v razvitii somaticheskogo zabolevanija u detej doshkol’nogo vozrasta na primere bronhial’noj astmy: [dissertation]. — Jaroslavl’; 2006. — 180 s. (In Russ).]

14. Mitchell EA, Bland JM, Thompson JM. Risk factors for read mission to hospital for asthma in childhood. Thorax. 1994;49:33-36. doi: 10.1136/thx.49.1.33

15. Schaubel D, Johansen H, Mao Y, et al. Risk of preschool asthma: incidence, hospitalization, recurrence, and readmission probability. J Asthma. 1996;33:97-103. doi: 10.3109/02770909609054537.

16. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report: guidelines for the diagnosis and management of asthma update on selected topics. J Allergy Clin Immunol. 2002;110:141-219. PMID: 12542074.

18. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. — СПб.: Речь; 2006. — 688 с. [Praktikum po vozrastnoj psihologii / Pod red. L.A. Golovej, E.F. Rybalko. — SPb.: Rech’; 2006. — 688 s. (In Russ).]

19. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. — М.: Владос-пресс; 2003. — 160 c. [Venger A.L. Psihologicheskie risunochnye testy: Illjustrirovannoe rukovodstvo. — M.: Vlados-press; 2003. — 160 s. (In Russ).]

20. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика-пресс; 1999. — 536 с. [Vygotskij L.S. Pedagogicheskaja psihologija. — M.: Pedagogika-press; 1999. — 536 s. (In Russ).]

21. Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. М.: Медгиз; 1959. — 406 с. [Suhareva G.E. Klinicheskie lekcii po psihiatrii detskogo vozrasta. M.: Medgiz; 1959. — 406 s. (In Russ).]

22. Зайцева О.В. Критерии риска развития бронхиальной астмы у детей: вопросы профилактики. В кн.: Пульмонология детского возраста: проблемы и решения / Под ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. М.; 2002. — Вып. 2. — С. 113-117. [Zajceva O.V. Kriterii riska razvitija bronhial’noj astmy u detej: voprosy profilaktiki. V kn.: Pul’monologija detskogo vozrasta: prob-lemy i reshenija / Pod red. Ju.L. Mizernickogo, A.D. Caregorodceva. M.; 2002. — Vyp. 2. — S. 113-117. (In Russ).]

23. Мещерякова Н.Н. Роль пациента в процессе лечения бронхиальной астмы / Н.Н. Мещерякова, Э.Г. Поливанов, А.С. Белевский // Атмосфера. — 2001. — №2. — С. 23-25. [Meshherjakova N.N. Rol’ pacienta v processe lechenija bronhial’noj astmy / N.N. Meshherjakova, Je.G. Polivanov, A.S. Belevskij // Atmosfera. — 2001. — №2. — S. 23-25. (In Russ).]

25. Психотерапия детей и подростков / Пер. с нем. под ред. X. Ремшмидта. — М.: Мир; 2000. — 518 с. [Psihoterapija detej i podrostkov / Per. S nem. pod red. X. Remshmidta. — M.: Mir; 2000. — 518 s. (In Russ).]

Дифференцированные направления психологической коррекции в семьях детей, страдающих бронхиальной астмой

В статье проанализированы защитные родительские стили, установки и типы семейного воспитания в семьях детей с бронхиальной астмой в сравнении с семьями здоровых детей. В исследовании приняли участие 80 семей. Из них 41 семья с детьми, страдающими бронхиальной астмой (41 мать и 37 отцов) и 39 семей с детьми, не страдающими хроническими заболеваниями (39 матерей и 38 отцов). Выявлено, что отцы детей, страдающих бронхиальной астмой, отличаются воспитательной неуверенностью, а у матерей наблюдаются стойкие воспитательные стереотипы, препятствующие эффективному взаимодействию с ребенком. У матерей детей с бронхиальной астмой преобладают неадаптивные защитные стили, а у отцов искажающие, тогда как у родителей здоровых детей выражены адаптивные защитные стили. С помощью кластерного анализа выделены три группы семей с детьми, страдающими бронхиальной астмой, различающиеся по уровню эффективности семейного функционирования. Определена сопряженность нарушений семейного функционирования и тяжести течения бронхиальной астмы у ребенка. На основании полученных данных описаны дифференцированные направления психокоррекции для семей с детьми, страдающими бронхиальной астмой в зависимости от тяжести течения заболевания ребенка и уровня эффективности семейного функционирования. Проведена пробная программа психокоррекции согласно описанным направлениям. Анализ результатов повторного исследования показал эффективность предложенной программы психокоррекции для семей с детьми, страдающими бронхиальной астмой.

Ключевые слова

Полный текст

Актуальность работы

Бронхиальная астма на сегодняшний день остается одной из актуальных проблем педиатрии в связи с широкой распространенностью и неуклонным ростом заболеваемости у детей, несмотря на достижения в фармакологических методах лечения. В Национальной программе по бронхиальной астме у детей отмечается, что эмоциональный стресс может стать пусковым фактором возникновения бронхиальной астмы, а больным детям и их семьям необходима психологическая помощь [6]. В связи с этим особенно актуальны психологические исследования, направленные на разработку программ психологической помощи детям с бронхиальной астмой и их семьям.

В рамках психодинамического подхода еще в середине ХХ века были опубликованы работы, посвященные взаимоотношениям ребенка с бронхиальной астмой и его матери. Так, согласно концепции Франца Александера, бронхоспазм имеет защитно-приспособительный характер, чьи корни лежат в особенностях ранних отношений матери и больного ребенка [9]. Астматический приступ, согласно данной концепции, является выражением конфликта, где страх отделения от матери является первичным по отношению к бронхоспазму. Патологическая привязанность матери и ребенка с бронхиальной астмой, отмечаемая многими авторами, трактуется по-разному: ряд авторов отмечают снижение симптоматики при отделении ребенка от матери [12], в других исследованиях, напротив, отмечается повышение угрозы обострения при разлуке с матерью [15].

С.Ю. Куприянов полагал, что в развитии бронхиальной астмы важно учитывать особенности структуры и функционирования семьи ребенка в целом [4]. Автор выделяет 6 типов нервно-психического механизма фиксации приступов бронхиальной астмы: истероподобный, неврастеноподобный, шунтовой, ипохондрический, анозогностический, ложноанозогностический.

В последние десятилетия зарубежные и отечественные исследователи проявили значительный интерес к исследованиям семейного функционирования в семьях детей, страдающих бронхиальной астмой. A.E. Kazak et al. пишут о том, что ребенок, страдающий бронхиальной астмой, является вызовом для любой семьи, вследствие чего неизменно повышается уровень психологического стресса и нарушается психологическое функционирование [10]. S. Markson и B.H. Fiese выявили, что семейные ритуалы, поддерживаемые обоими родителями, могут выполнять защитную функцию и снижать тревожность у детей с бронхиальной астмой [11].

Н.А. Коваленко в своем исследовании связывает конфликтность и противоречивость системы самооценки детей с бронхиальной астмой с их взаимоотношениями с матерью, которую описывает как личность с высоким уровнем тревожности, чувством вины, внутренней конфликтностью [2]. С.Н. Воронина в своем исследовании выделяет факторы семейного функционирования, которые носят патогенный характер и способствуют развитию бронхиальной астмы у детей: высокий уровень ориентации на достижения, высокое значение морально-нравственных аспектов, гиперопека и эмоциональное отвержение со стороны матери [1]. В работах Н.А. Кравцовой подчеркивается наличие неадекватных типов семейного воспитания в семьях детей с бронхиальной астмой [3].

В последние десятилетия отмечается значительный интерес к мультидисциплинарным исследованиям бронхиальной астмы, особенно в работах зарубежных авторов [13, 14]. Они затрагивают вопросы сотрудничества семьи больного с лечащим врачом, личностные особенности матерей, влияние эмоциональных нарушений матери на течение болезни ребенка. Однако данные исследований демонстрируют в большей степени влияние социальных факторов на качество жизни семьи больного ребенка, не раскрывая всей системы его взаимоотношений с ближайшим окружением.

Таким образом, несмотря на значительное число исследований родительско-детских отношений в семьях детей с бронхиальной астмой, наблюдается фрагментарность выводов без учета комплекса факторов: тяжести заболевания ребенка, особенностей защитных механизмов личности родителей и особенностей родительских установок. В связи с этим представляется особенно актуальным проведение комплексных исследований семей детей, страдающих бронхиальной астмой.

Материалы и методы работы

Целью данного исследования стало определение направлений психокоррекции для семей детей, страдающих бронхиальной астмой. Обследование детей, страдающих бронхиальной астмой, и их семей проводилось на базе педиатрического отделения «Немецкой семейной клиники» (Санкт-Петербург). Обследование детей и родителей контрольной группы проводилось на базе школы № 188 г. Санкт-Петербург.

Всего было обследовано 275 человек: 120 детей и 155 родителей (80 семей). Из них 60 детей, страдающих бронхиальной астмой, и 41 их семья (в двух семьях диагноз бронхиальная астма имели двое детей). В исследовании приняли участие 41 мать и 37 отцов детей с бронхиальной астмой. В контрольную группу вошли 60 детей и 39 их семей: 39 матерей и 38 отцов. Распределение обследованных детей по полу являлось равнозначным в обеих группах. Возраст всех обследованных детей составил от 8 до 12 лет, средний возраст 9,3. В исследовании основной группы приняли участие дети с диагнозом «бронхиальная астма», атопическая форма разной степени тяжести (см. табл. 1). Срок заболевания составил от 1 года до 10 лет.

Таблица 1. Распределение детей с бронхиальной астмой по степени тяжести

Степень тяжести течения заболевания

В исследовании были использованы клинико-психологические методы (направленные беседы с родителями и детьми, метод наблюдения, клинико-биографический анализ семьи, анализ медицинской документации), а также психодиагностические методики: опросник структуры психологических защит М. Бонда в адаптации Туник Е.Е. [7], методика изучения родительских установок (Parental Attitude Research Instrument — PARI) [5], опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса [8].

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета статистических программ Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 17. Использовались однофакторный дисперсионный анализ и кластерный анализ. Значимость различий и достоверность корреляционных связей определялась при достижении уровня p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Для оценки эффективности семейного функционирования были исследованы родительские установки, типы семейного воспитания и особенности психологической защиты родителей детей, страдающих бронхиальной астмой, и их здоровых сверстников.

Исследование родительских установок по методике PARI выявило, что у отцов детей с бронхиальной астмой, в сравнении с отцами контрольной группы, достоверно ниже показатели по шкалам «вербализация» и «подавление агрессивности». У матерей детей с бронхиальной астмой достоверно выше, чем у матерей контрольной группы, показатели по шкалам «зависимость от семьи», «ощущение самопожертвования», «подавление сексуальности», «чрезвычайное вмешательство в мир ребенка». И у отцов, и у матерей детей с бронхиальной астмой достоверно выше показатели по шкале «излишняя строгость», чем у родителей детей контрольной группы. По шкале «исключение внесемейных влияний», «сверхавторитет родителей» и «безучастность мужа» показатели отцов детей с бронхиальной астмой достоверно ниже, чем отцов здоровых детей, а показатели матерей детей с бронхиальной астмой достоверно выше, чем матерей здоровых детей. Анализ внутрисемейного взаимодействия показал, что в родительских установках у родителей, чьи дети страдают бронхиальной астмой, показатель «чрезмерная забота» достоверно выше у отцов, чем у матерей. В семьях здоровых детей таких различий не выявлено. Показатели «подавление воли», «излишняя строгость», «подавление агрессивности» в семьях детей с бронхиальной астмой достоверно выше у матерей в сравнении с отцами. В семьях здоровых детей различий по данным показателям не выявлено. Показатели «исключение внесемейных влияний», «сверхавторитет родителей», «безучастность мужа» достоверно выше у матерей в семьях детей с бронхиальной астмой и достоверно выше у отцов в семьях здоровых детей.

В типах воспитания и у отцов, и у матерей детей с бронхиальной астмой достоверно выше показатели по шкалам «гиперпротекция» и «фобия утраты», чем у родителей здоровых детей. У отцов детей с бронхиальной астмой достоверно выше, чем у отцов здоровых детей, показатели по шкалам «недостаточность обязанностей», «неустойчивость стиля воспитания», «воспитательная неуверенность». У матерей детей с бронхиальной астмой достоверно выше показатели по шкалам «потворствование», «расширение сферы родительских чувств», «предпочтение детских качеств», «предпочтение женских качеств» и достоверно ниже, чем у матерей группы здоровых детей, показатели по шкале «воспитательная неуверенность». Анализ внутрисемейных типов воспитания показал, что в семьях здоровых детей у отцов достоверно чаще, чем у матерей, выявляется гипопротекция. В семьях детей с бронхиальной астмой такой разницы нет. В семьях детей с бронхиальной астмой у отцов достоверно выше, чем у матерей, показатели «минимальность санкций», «неустойчивость стиля воспитания». А также у матерей достоверно выше показатель «предпочтение женских качеств». В семьях здоровых детей достоверных различий между родителями по данным показателям нет. Показатель «воспитательная неуверенность» достоверно выше у отцов в семьях детей с бронхиальной астмой и у матерей в семьях здоровых детей.

Полученные данные указывают, что отцы детей, страдающих бронхиальной астмой, отличаются воспитательной неуверенностью, а у матерей наблюдаются стойкие воспитательные стереотипы, препятствующие эффективному взаимодействию с ребенком.

Исследование психологических защит родителей проводилось по методике «Опросник структуры психологических защит» [7]. Психологические защиты разбиты на четыре группы, названные защитными стилями: 1) слабоадаптивные (неэффективные); 2) психологические защиты, искажающие образ; 3) самопринижающие психологические защиты; 4) эффективные, адаптивные психологические защиты.

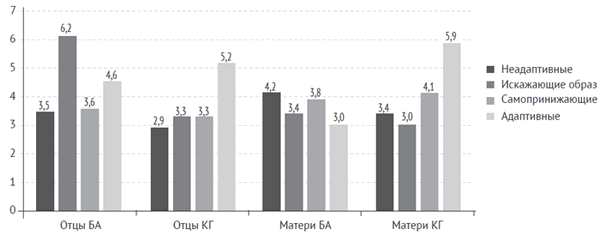

Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Особенности психологической защиты родителей исследуемых групп

Как показал анализ полученных данных, у отцов детей с бронхиальной астмой на достоверном уровне (p ≤ 0,01) выражены искажающие защитные стили, в отличие от отцов контрольной группы, что отражает умеренно эффективные невротические защиты. У матерей детей с бронхиальной астмой достоверно чаще (p ≤ 0,01), чем у матерей здоровых детей, наблюдается неадаптивный стиль психологических защит, что проявляется в таких поведенческих радикалах, как соматизация, регрессия, избегание, ипохондрия, пассивная агрессия. Показатели адаптивных защит, связанные с эффективным преодолением жизненных трудностей, у матерей детей с бронхиальной астмой достоверно ниже (p ≤ 0,01), чем у матерей здоровых детей. По остальным факторам достоверных различий не выявлено. Однако анализ тенденций показывает, что у родителей контрольной группы преобладают адаптивные защиты, а остальные три блока имеют практически одинаковые уровни, уровень адаптивных защит у отцов детей с бронхиальной астмой выше, чем у матерей.

На основе полученных данных мы предположили наличие нескольких типов семей детей, страдающих бронхиальной астмой, различающихся по особенностям семейного функционирования и психологических защит личности родителей. Для объективизации данных, с целью выделения групп семей для дальнейшей психокоррекционной работы, нами был проведен кластерный анализ.

Кластерный анализ проводился на основе факторов семейного функционирования: неадаптивные защиты матерей, зависимость от семьи матерей, исключение внесемейных влияний матерей, фобия утраты матерей, гиперопека матерей и воспитательная неуверенность отцов. Проведенный кластерный анализ позволил выделить три группы семей: в первую группу вошли 8 семей (20,5 %) со слабо выраженными нарушениями семейного функционирования, во вторую 24 семьи (61,5 %) с умеренными нарушениями семейного функционирования, в третью 7 семей (18 %) со значительными нарушениями семейного функционирования.

Анализ различий между выделенными группами в особенностях семейного функционирования, типах семейного воспитания, психологических защитах родителей и детей показал следующее. У родителей первой группы преобладали адаптивные защитные стили, адекватная оценка возможностей ребенка, наблюдались умеренные тревожные реакции и умеренная гиперопека ребенка со стороны обоих родителей. Во второй группе наблюдалось искажение образа ребенка, недостаточное понимание потенциальных возможностей ребенка, тенденция к симбиотической связи с ребенком на фоне повышенной тревожности, высокая эмоциональная концентрация на проблемах ребенка, неустойчивая интеграция семьи, гиперпротекция со стороны обоих родителей. В третьей группе у обоих родителей преобладали неадаптивные защитные стили и искажение образа больного ребенка с тенденцией к инфантилизации; недостаточное понимание потребностей и интересов ребенка; высокое эмоциональное напряжение у обоих родителей, особенно у матерей, с фобией утраты ребенка, наличие эмоциональной дистанции с ним, а также слабая интегрированность семьи, высокая частота семейных конфликтов, вспыльчивость и раздражительность по отношению к ребенку.

Исследование сопряженности выявленных групп с тяжестью течения заболевания детей дало положительные результаты. В первую группу, со слабо выраженными нарушениями семейного функционирования, вошли 75 % семей с детьми с легкой бронхиальной астмой и 25 % семей с детьми со среднетяжелой астмой; во вторую группу с умеренными нарушениями семейного функционирования вошли 25 % со среднетяжелой астмой и 75 % с легкой бронхиальной астмой; в третью группу со значительными нарушениями семейного функционирования вошли 14,3 % семей с детьми с легкой бронхиальной астмой, 57,1 % семей с детьми со среднетяжелой бронхиальной астмой и 28,6 % семей с детьми с тяжелой бронхиальной астмой.

На основании выявленных особенностей были предложены дифференцированные направления психологической коррекции для каждой из групп семей. Для первой группы, со слабо выраженными нарушениями семейного функционирования, основными направлениями психокоррекции являются формирование партнерских отношений в системе ребенок-родитель, формирование установок на активизацию и самостоятельность ребенка, снижение уровня родительской тревожности в связи с заболеванием ребенка. Для родителей второй группы, с умеренными нарушениями семейного функционирования, основными направлениями психокоррекции являются формирование адекватных представлений о ребенке и его потенциальных возможностях, формирование позитивных установок у родителей на лечебный процесс, на согласованность стилей воспитания, снижение эмоционального напряжения. Для родителей третьей группы, со значительными нарушениями семейного функционирования, важным направлением семейной психокоррекции являются осознание и преодоление неадаптивных и искажающих психологических защитных стилей, формирование адекватных родительских установок на проблемы ребенка, его потенциальные возможности и перспективы; обучение родителей поведенческим стратегиям с целью повышения их стрессоустойчивости.

В разработанной нами программе психокоррекции приняли участие 6 семей детей, страдающих бронхиальной астмой. Из них 1 семья относилась к первой группе (ребенок страдает легкой бронхиальной астмой), 3 семьи относились ко второй группе (дети со среднетяжелой бронхиальной астмой), 2 семьи относилась к третьей группе (дети страдают тяжелой бронхиальной астмой). Программа проводилась в течение трех месяцев и включала индивидуальные занятия с членами семьи, групповые занятия с членами одной семьи и групповые занятия с членами нескольких семей. Анализ результатов повторного исследования после проведенной с шестью семьями программы психокоррекции выявил позитивные сдвиги в особенностях эмоционального реагирования детей на конфликт, в системе отношений ребенок - родитель, а также в формировании у родителей адекватных способов общения с ребенком.

Психотерапия у детей и подростков с бронхиальной астмой

С целью изучения психоэмоциональных особенностей с позиции системного семейного подхода было исследовано 100 семей (300 человек) детей с бронхиальной астмой и 100 семей условно здоровых детей. В семьях детей с бронхиальной астмой были выявлены: отрицательные психоэмоциональные состояния, выраженная негативная аффективность у детей, высокий уровень тревожности как на индивидуально-личностном, так и на системном семейном уровне, тенденция к формированию «патологизирующего» стиля воспитания — потворствующей «гиперпротекции», а также фобия утраты ребенка у родителей. Полученные данные свидетельствуют о семейной дисфункции и позволяют выделить мишени и разработать программу семейной психотерапии (психокоррекции) детей с бронхиальной астмой.

Systemic family approach to the study of psycho-emotional characteristics in children with asthma

In order to study the psycho-emotional features from the perspective of family systems approach there were studied 100 families (300 people) in asthmatic children and 100 families of healthy children. Negative psycho-emotional state, expressed negative affectivity in children, high levels of anxiety, both on individual and personal and family at the system level, the tendency to form «makes pathological» style of education — indulgent «hyper-protection» and phobia losing a child parents have been identified in families of children with asthma. The data indicate family dysfunction and allow allocate target and develop a program of family therapy (psycho-correction) of children with asthma.

Бронхиальная астма (БА) — наиболее часто встречающееся аллергическое заболевание. Возникновение и развитие БА происходит в первые годы жизни. У 25-30% детей заболевание имеет тяжелое течение [1, 2]. Одной из важных причин обострения БА у ребенка являются дисфункциональные отношения в семье 4. Нормально функционирующая семья, в которой воспитывается больной ребенок, обладает саногенной функцией [8, 9]. Искаженные детско-родительские отношения в свою очередь приводят к длительному психоэмоциональному напряжению в семье, повышающему риск обострения БА, что может стать фактором нарушения гомеостаза семейной системы в целом 11.

Целью исследования было изучение психоэмоциональных особенностей детей с бронхиальной астмой в контексте семейных взаимоотношений. Всего обследовано 600 человек. Основная группа: 100 полных семей — 100 детей 9-11 лет с атопической формой БА среднетяжелой степени тяжести и 200 родителей в возрасте 30-38 лет; контрольная группа — 100 полных семей условно здоровых детей 9-11 лет. Выборку составили социально благополучные семьи. В 85% случаев родители имели высшее образование.

В исследовании были использованы следующие методы: клинико-биографический; психодиагностический: методика «Психические состояния школьников» А.О. Прохорова; опросник Басса-Перри, адаптированный С.М. Ениколоповым; шкала явной тревожности CMAS разработанная A. Castenada, B.R. McCandless, D.S. Palermo, адаптированная А.М. Прихожан; шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина; опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, опросник «Родителей оценивают дети» (РОД) И.А. Фурманова, А.А. Аладьина; статистический метод.

Таким образом, данные анамнеза, метода включенного наблюдения и интервью доказали, что «идентифицированным пациентом» в семье является больной ребенок, так как именно астматический приступ и/или поведение, школьная неуспеваемость служат причинами обращения к психологу или врачу. Приступы удушья — «симптом семейной системы», которым «идентифицированный пациент» сигнализирует о семейном неблагополучии. Обострение заболевания значимо часто провоцируется психоэмоциональным напряжением. Приступ астмы может возникать у ребенка бессознательно, при малейших признаках семейного конфликта. Симптом семейной системы при наличии симбиотических связей в диаде «мать — больной ребенок» выполняет морфостатическую функцию, закрепляющую дисфункциональные отношения в семейной системе.

Исходя из полученных результатов, можно выделить следующие мишени семейной психотерапии (психокоррекции): отрицательные психоэмоциональные состояния, выраженная негативная аффективность детей с БА, высокий уровень тревожности как у детей, так и у их родителей, семейная тревога, нарушение процесса воспитания в семьях детей с БА. Основываясь на результатах проведенного исследования, можно рекомендовать проведение семейной психотерапии для семей детей с БА, так как исследуемые семьи являются дисфункциональными и в них отмечаются нарушения детско-родительского взаимодействия. На основе принципов семейной системной психотерапии, биопсихосоциальном подходе и теории адаптивного копинг-поведения М.П. Билецкой была разработана модель краткосрочной «ромбовидной» векторной семейной психотерапии, целью которой является обеспечение адаптивного функционирования семейной системы в момент обострения психосоматического расстройства, выявление и использование саногенного эффекта семьи для выздоровления или длительной ремиссии заболевания ребенка. Основываясь на данной модели, М.И. Бурлаковой была разработана психокоррекционная программа для семей детей с БА, целью которой является снижение риска возникновения приступов БА путем обучения членов семьи адаптивному поведению как во время обострения заболевания у ребенка, так и в периоды ремиссии [7].

Выводы:

1. Для детей с БА характерны следующие психические состояния: отрицательные деятельностные состояния, отрицательные состояния общения, отрицательные психофизиологические состояния, отрицательные эмоциональные состояния и отрицательные волевые состояния.

2. Для детей с БА свойственна выраженная негативная аффективность (высокий уровень физической агрессии, гнева, враждебности). Высокий уровень тревожности, выявленный как на индивидуально-личностном, так и на системном семейном уровне, отражает дисфункциональный характер взаимоотношений в семье.

3. Для родителей детей с БА свойственно нарушение процесса воспитания, выражающееся в гиперпротекции, минимальности санкций и фобии утраты ребенка. Для отцов детей с БА также характерна воспитательная неуверенность. Данные нарушения процесса воспитания могут свидетельствовать о тенденции к формированию патологизирующего стиля воспитания — потворствующей гиперпротекции, закрепляющей семейную дисфункцию. Дети с БА считают, что для их родителей свойственны такие нарушения процесса воспитания, как «фобия утраты ребенка».

4. В семьях детей с БА выявлены значимые взаимосвязи типов воспитания родителей и представлений о стиле воспитания детей. Недостаточность запретов воспринимается ребенком как снижение уровня санкций, протекции и неустойчивость стиля воспитания со стороны матери и снижение уровня протекции, снижение уровня требований и потворствование со стороны отца.

5. На основании выделенных мишеней разработаны модель психотерапии и психокоррекционная программа, направленные на оптимизицию внутрисемейных отношений, снижение рецидивов заболевания ребенка и закладывающие основы саногенетических механизмов семьи ребенка с БА.

Таким образом, системный семейный подход позволяет проанализировать психоэмоциональные особенности детей с БА в контексте семейных взаимоотношений, что является крайне важным при проведении семейной психотерапии и психокоррекции с данными семьями.

М.П. Билецкая, М.И. Бурлакова

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта

Билецкая Марина Петровна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры психосоматики и психотерапии

Подробно о бронхиальной астме у детей: симптомы, лечение, вопросы ухода и профилактики

Бронхиальная астма у детей — наиболее распространенное заболевание дыхательных путей в промышленно развитых странах. До 10% всех детей в возрасте до 14 лет страдают от болезни. В 70% случаях симптомы проявляются в возрасте до 5 лет. Терапия направлена на улучшение качества жизни и профилактику обострений. Прогноз напрямую зависит от своевременности лечения.

Какими признаками начинается

У 42% пациентов сухой, болезненный кашель и одышка — единственные признаки в покое. У других детей признаки бронхиальной астмы наблюдаются только при физической нагрузке. Как начинается бронхиальная астма у детей, зависит от типа болезни, сопутствующих факторов риска и возраста.

В дополнение к типичным признакам — одышке, стеснению в груди, сухому кашлю — у 2% детей также развивается пневмоторакс. Более редкие признаки бронхиальной астмы у ребенка — головокружение, боль в животе и нарушения сознания.

Какими симптомами проявляется

Если дыхательные пути сужаются из-за спазмов мышц и опухшей слизистой оболочки бронхов, выдох воздуха затрудняется. Ребенок тратит больше сил на опорожнение альвеол. Чем хуже воздух выходит из легких, тем хуже будет последующий вдох.

Общие симптомы бронхиальной астмы у детей:

- непродуктивный кашель;

- одышка;

- сильная тревога.

Одышка иногда перерастает в острую дыхательную недостаточность, заканчивающуюся остановкой дыхания. Продолжительность приступа астмы варьируется от 2-3 минут до 12 часов.

Симптомы бронхиальной астмы у детей до 2 лет неспецифичны: от чувства усталости, отказа от приема пищи до суетливости. Иногда наблюдается свистящее дыхание, сухой кашель или частое чихание.

Симптомы бронхиальной астмы у детей старше 6 лет более специфичны: вначале появляется сухой кашель, насморк, крапивница, а затем нарушается дыхание — вдох более короткий, а выдох затрудненный. В редких случаях возникают хрипы, кожа бледнеет, а губы — приобретают синеватый оттенок. Как проявляется бронхиальная астма у детей, зависит от физического здоровья, сопутствующих заболеваний и психического благополучия.

Классификация по сенсибилизирующим факторам

Классификация бронхиальной астмы у детей по сенсибилизирующим факторам выделяет 3 типа:

- аллергический;

- неаллергический;

- смешанный.

Иммунная система при аллергической астме реагирует на безвредное вещество — аллерген — выработкой антител. Наиболее известные аллергены — пыльца, пылевые клещи, споры грибков, фекалии животных и древесная пыль.

Аллергическая бронхиальная астма у детей часто встречается в семьях и начинается в возрасте до 14 лет. Дети-аллергики нередко страдают от других симптомов — ринита, риноконъюнктивита и сильного кашля.

Неаллергическая астма развивается вследствие хронической гиперчувствительности дыхательных путей, необусловленной воздействием аллергена. В отличие от аллергической астмы, заболевание почти всегда начинается во половозрелом возрасте — в 40-50 лет.

Большинство взрослых пациентов имеют смешанную форму астмы — аллергическую и неаллергическую. Как аллергены, так и неспецифические стимулы — физические упражнения, холодный воздух, сигаретный дым, инфекции — вызывают приступ астмы или ухудшение симптомов.

Первоначально считалось, что специфический тип воспаления — реакция Th2 — ответственен за аллергическую астму. Однако воспалительная реакция обнаруживается как при аллергических, так и при некоторых неаллергических типах болезни.

Признаки наличия воспалительной реакции Th2 можно найти как в дыхательных путях, так и в крови: повышается концентрация эозинофильных гранулоцитов — специфического подмножества лейкоцитов.

Другие типы воспалительного ответа менее изучены и встречаются крайне редко. Поэтому они суммируются как «воспалительная реакция без Th2». Новые препараты нацелены против отдельных медиаторов Th2.

Роль психосоматики в развитии заболевания

Ранняя психосоматическая литература приписывала астматикам определенные черты личности, которые рассматривались как причина болезни. Нынешняя психосоматика бронхиальной астмы у детей основана на биопсихосоциальном понимании болезни, согласно которому она может быть описана с помощью простой причинно-следственной модели.

Считается, что не конкретный внутренний конфликт приводит к болезни, а сочетание нескольких факторов. У астматиков были экспериментально продемонстрированы связи между определенными ощущениями и спазмами бронхов.

Степень существующей тревожности и частота приступов также связаны. Психотерапевтические процедуры, особенно релаксационные методы, оказывают благоприятное влияние на астматиков. Основные цели психотерапевтических и психиатрических методов терапии:

- снижение тревоги;

- нормализация самооценки ребенка;

- уменьшение депрессии.

Динамика заболеваемости

Согласно исследованию, проведенному Институтом Роберта Коха, мальчики в возрасте 14 лет чаще страдают от астмы, чем девочки. После 15 лет соотношение меняется в противоположную сторону. В 70% случаев первые симптомы появляются в возрасте до 5 лет.

Бронхиальная астма часто игнорируется у детей или лечится слишком поздно. Почти 50% детей-астматиков переносят хронический обструктивный бронхит в возрасте до 6 лет.

С увеличением возраста динамика заболеваемости бронхиальной астмой у детей смещается в сторону девочек. Ученые Гарвардского университета показали, что гиперчувствительность дыхательных путей снижается у мальчиков, в то время как у девочек она сохраняется.

Лечение

Схема лечения бронхиальной астмы у детей должна учитывать не только причину, но и симптомы. Несмотря на интенсивные исследования, до сих пор не существует способа вылечить астму. Цель любой противоастматической терапии — максимальное облегчение симптомов и улучшение качества жизни ребенка.

Лечение бронхиальной астмы у детей состоит из медикаментов, которые направлены на устранение хронического воспаления и сужения дыхательных путей. Другие эффективные терапевтические меры астмы:

- занятия спортом;

- уменьшение массы тела;

- физиотерапия.

Ступенчатая терапия бронхиальной астмы у детей — план лечения, который предусматривает применение различных препаратов в зависимости от тяжести болезни. Он служит как врачу, так и пациенту в качестве руководства по лечению.

Базисная терапия

Ступенчатый план базисной терапии:

- I уровень: легкая эпизодическая астма — Сабакомб для ингаляций;

- II уровень: легкая постоянная астма — Сабакомб для ингаляций, ежедневный противовоспалительный препарат в малых дозах;

- III уровень: умеренная постоянная астма — Сабакомб для ингаляций, ежедневный противовоспалительный препарат в средней дозе или теофиллин;

- IV уровень: тяжелая постоянная астма — Сабакомб для ингаляций, высокие дозы ежедневных противовоспалительных препаратов плюс стероиды, теофиллин в форме таблеток и монтелукаст.

Базисная терапия бронхиальной терапии у детей направлена на долгосрочное уменьшение воспаления в дыхательных путях. Однако для достижения профилактического эффекта лекарственные средства следует применять регулярно и постоянно.

Согласно современным медицинским знаниям, наиболее эффективные базисные препараты — глюкокортикоиды. Кортизол предотвращает или ослабляет воспалительные процессы. Ингаляции помогают доставить стероиды непосредственно к месту назначения в дыхательных путях. При тяжелой астме кортизон принимается в форме таблеток.

Вторая группа медикаментов — это лекарственные средства, которые облегчают симптомы астмы. Большинство из них — бета-2-симпатомиметики короткого действия, применяемые в виде ингаляций:

- фенотерол;

- формотерол;

- сальбутамол;

- тербуталин.

Бронходилататоры уменьшают спазмы бронхов в течение нескольких минут за счет расширения дыхательных путей. Бронхорасширяющие лекарства быстро снимают симптомы астмы, но не влияют на первопричину воспаления.

Комбинированные препараты объединяют ингаляционные кортикостероиды с бета-2-симпатомиметиками пролонгированного действия.

Базовая терапия при бронхиальной астме у детей подбирается пульмонологом. Самолечением заниматься категорически запрещено без консультации специалистов.

Последние разработки

Одобренное антитело для детей с тяжелой аллергической астмой — омализумаб. Как и антитела к интерлейкинам, иммунотерапевтический препарат вводится под кожу и действует несколько недель.

Целевой структурой специфических антител являются не воспалительные медиаторы, а другое антитело — иммуноглобулин Е. Омализумаб связывает высокую концентрацию IgE в дыхательных путях астматиков и уменьшает высвобождение воспалительных веществ — гистаминов и цитокинов. Даже у умеренно больных детей и подростков терапия антителом IgE улучшает контроль над астмой и снижает частоту обострений.

Европейская комиссия предоставила одобрение на использование омализумаба в качестве дополнительной терапии при тяжелой аллергической астме у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Ранее препарат был одобрен только пациентам с 12 лет. Исследования показали, что омализумаб снижает потребность в пероральных глюкокортикоидах.

Последние разработки в лечении астму у детей, которые нацелены на интерлейкин-5 (IL-5) или его рецептор:

- меполизумаб;

- реслизумаб;

- берализумаб.

Блокада воспалительных медиаторов — IL-5, IL-13 или IL-4 — которые участвуют в развитии астмы, является многообещающим подходом к разработке новых методов лечения.

Массаж

Массаж при бронхиальной астме у детей обладает недоказанной клинической эффективностью. В результате метаанализа Cochrane Collaboration 2005 года пришли к выводу, что эффективность мануальной терапии сопоставима с плацебо. Современные руководящие принципы лечения астмы не рекомендуют массаж.

Особенности ухода

Уход при бронхиальной астме у детей состоит из своевременного оказания первой помощи, поддержания качества жизни и профилактики обострений. Регулярный прием лекарственных средств снижает частоту приступов астмы и облегчает состояние ребенка.

Требуется ли придерживаться диеты

Диета при аллергической бронхиальной астме у детей играет ключевую роль в возникновении острой дыхательной недостаточности. Куриные яйца, коровье молоко, пшеница, соя, арахис, рыба и морепродукты — факторы риска аллергии.

Возможные причины усиление приступов астмы:

- высокий уровень потребления натрия, витамина В6, магния, витаминов А и С;

- недостаточное поступление селена;

- дефицит омега-3 жирных кислот.

В качестве меры предосторожности астматики должны воздерживаться от употребления готовых продуктов, острых закусок и газированных напитков. Чтобы идентифицировать те продукты, которые вызывают приступ астмы, рекомендуется вести дневник диеты в течение 2-3 недель.

Меры профилактики

Наиболее важный метод профилактики бронхиальной астмы у детей — избегание провоцирующих факторов. Не рекомендуется курить сигареты в помещениях, где находятся дети-астматики. Если у детей в возрасте до 12 лет случается приступ астмы, следует немедленно вызвать неотложного врача.

По номеру 112 рекомендуется заранее сообщить, что у ребенка диагностирована бронхиальная астма. Также диспетчеру будет полезна информация о стадии, сопутствующих заболеваниях и симптомах.

Возможные осложнения

Легкая астма хорошо поддается лечению, не вызывает осложнений и иногда спонтанно регрессирует. Дети с умеренной астмой нуждаются в терапии уровня III. При тяжелой астме требуется лечение уровня IV и V для контроля симптомов.

Если достаточный терапевтический успех невозможно достичь даже при самом высоком уровне лечения, это называется тяжелой и устойчивой к терапии астмой. Осложнения бронхиальной астмы у детей при тяжелой степени возникают в 74% случаях.

Тяжелая рефрактерная астма — это когда все факторы, которые негативно влияют на успех лечения, исключены или хорошо вылечены, но симптомы остались. Эта группа больных требует специальных диагностических мер и методов лечения. Потенциально опасные для жизни осложнения:

- острая дыхательная недостаточность;

- сердечная недостаточность;

- остановка дыхания.

Реабилитация

Реабилитация детей с бронхиальной астмой рекомендуется каждые 4 года. Пациенты имеют право выбирать учреждение для лечения или реабилитации. Единственная условие — учреждение должно быть сертифицировано.

Реабилитационные мероприятия состоят из лечебной гимнастики, массажа, танцевально-двигательной терапии и мониторинга состояния ребенка. Физическая реабилитация способствует восстановлению функции внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и укреплению грудной мускулатуры.

Диспансерное наблюдение

Задачи диспансерного наблюдение при бронхиальной астме у детей:

- достижение заданных параметров физикального, лабораторного и инструментального обследования;

- профилактика обострений;

- повышение качества и продолжительности жизни.

Ребенка рекомендуется водить к педиатру 1 раз в 3 месяца, к пульмонологу и аллергологу — раз в 6 месяцев. Поход к отоларингологу, стоматологу и психотерапевту требуется только по прямым показаниям.

Берут ли в армию

Установленный диагноз — бронхиальная астма — практически всегда освобождает от армии при предъявлении соответствующих документов. При эпизодической астме выдается категория годности «Б»— частично годен.

Если справки отсутствуют, при прохождении военной медицинской комиссии выдадут направление на обследование респираторных функций — объёма легких и частоту дыхания. Окончательное решение о приеме на службу принимается коллегиально.

Бронхиальная астма у детей

Бронхиальная астма у детей - это хроническое аллергическое заболевание дыхательных путей, сопровождающееся воспалением и изменением реактивности бронхов, а также возникающей на этом фоне бронхиальной обструкцией. Бронхиальная астма у детей протекает с явлениями экспираторной одышки, свистящими хрипами, приступообразным кашлем, эпизодами удушья. Диагноз бронхиальной астмы у детей устанавливается с учетом аллергологического анамнеза; проведения спирометрии, пикфлоуметрии, рентгенографии органов грудной клетки, кожных аллергопроб; определения IgE, газового состава крови, исследования мокроты. Лечение бронхиальной астмы у детей предполагает элиминацию аллергенов, использование аэрозольных бронхолитиков и противовоспалительных препаратов, антигистаминных средств, проведение специфической иммунотерапии.

МКБ-10

Общие сведения

Бронхиальная астма у детей - хронический аллергический (инфекционно-аллергический) воспалительный процесс в бронхах, приводящий к обратимому нарушению бронхиальной проходимости. Бронхиальная астма встречается у детей разных географических регионов в 5-10% случаев. Бронхиальная астма у детей чаще развивается в дошкольном возрасте (80%); нередко первые приступы возникают уже на первом году жизни. Изучение особенностей возникновения, течения, диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей требует междисциплинарного взаимодействия педиатрии, детской пульмонологии и аллергологии-иммунологии.

Причины

Бронхиальная астма у ребенка возникает при участии генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. У большинства детей с бронхиальной астмой имеется отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям - поллинозу, атопическому дерматиту, пищевой аллергии и др.

Сенсибилизирующими факторами окружающей среды могут выступать ингаляционные и пищевые аллергены, бактериальные и вирусные инфекции, химические и лекарственные вещества. Ингаляционными аллергенами, провоцирующими бронхиальную астму у детей, чаще выступают домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности домашних клещей, плесневые грибки, сухой корм для животных или рыб, пыльца цветущих деревьев и трав.

Пищевая аллергия служит причиной бронхиальной астмы у детей в 4-6% случаев. Чаще всего этому способствует ранний перевод на искусственное вскармливание, непереносимость животного белка, продуктов растительного происхождения, искусственных красителей и др. Пищевая аллергия у детей часто развивается на фоне заболеваний ЖКТ: гастрита, энтероколита, панкреатита, дисбактериоза кишечника.

Триггерами бронхиальной астмы у детей могут являться вирусы - возбудители гриппа, парагриппа, ОРВИ, а также бактериальная инфекция (стрептококк, стафилококк, пневмококк, клебсиелла, нейссерия), хламидии, микоплазмы и другие микроорганизмы, колонизирующие слизистую бронхов. У некоторых детей с бронхиальной астмой сенсибилизация может вызываться промышленными аллергенами, приемом лекарственных средств (антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов и др.).

Факторами обострения бронхиальной астмы у детей, провоцирующими развитие бронхоспазма, могут выступать инфекции, холодный воздух, метеочувствительность, табачный дым, физические нагрузки, эмоциональный стресс.

Патогенез

В патогенезе бронхиальной астмы у детей выделяют: иммунологическую, иммунохимическую, патофизиологическую и условно-рефлекторную фазы. В иммунологической стадии под влиянием аллергена продуцируются антитела класса IgE, которые фиксируются на клетках-мишенях (главным образом, тучных клетках слизистой бронхов). В иммунохимическую стадию повторный контакт с аллергеном сопровождается его связыванием с IgE на поверхности клеток-мишеней. Этот процесс протекает с дегрануляцией тучных клеток, активацией эозинофилов и выделением медиаторов, обладающих вазоактивным и бронхоспастическим эффектом. В патофизиологическую стадию бронхиальной астмы у детей под влиянием медиаторов возникает отек слизистой оболочки бронхов, бронхоспазм, воспаление и гиперсекреция слизи. В дальнейшем приступы бронхиальной астмы у детей возникают по условно-рефлекторному механизму.

Симптомы

Течение бронхиальной астмы у детей имеет циклический характер, в котором выделяют периоды предвестников, приступов удушья, послеприступный и межприступный периоды. Во время периода предвестников у детей с бронхиальной астмой может отмечаться беспокойство, нарушение сна, головная боль, зуд кожи и глаз, заложенность носа, сухой кашель. Продолжительность периода предвестников - от нескольких минут до нескольких суток.

Собственно приступ удушья сопровождается ощущением сдавления в груди и нехватки воздуха, одышкой экспираторного типа. Дыхание становится свистящим, с участием вспомогательной мускулатуры; на расстоянии слышны хрипы. Во время приступа бронхиальной астмы ребенок испуган, принимает положение ортопноэ, не может разговаривать, ловит воздух ртом. Кожа лица становится бледной с выраженным цианозом носогубного треугольника и ушных раковин, покрывается холодным потом. Во время приступа бронхиальной астмы у детей отмечается малопродуктивный кашель с трудноотделяемой густой, вязкой мокротой.

При аускультации определяется жесткое или ослабленное дыхание с большим количеством сухих свистящих хрипов; при перкуссии - коробочный звук. Со стороны сердечно-сосудистой системы выявляется тахикардия, повышение АД, приглушение сердечных тонов. При длительности приступа бронхиальной астмы от 6 часов и более, говорят о развитии у детей астматического статуса.

Приступ бронхиальной астмы у детей завершается отхождением густой мокроты, что приводит к облегчению дыхания. Сразу после приступа ребенок ощущает сонливость, общую слабость; он заторможен и вял. Тахикардия сменяется брадикардией, повышенное АД - артериальной гипотонией.

Во время межприступных периодов дети с бронхиальной астмой могут чувствовать себя практически нормально. По тяжести клинического течения различают 3 степени бронхиальной астмы у детей (на основании частоты приступов и показателей ФВД). При легкой степени бронхиальной астмы у детей приступы удушья редкие (реже 1 раза в месяц) и быстро купируются. В межприступные периоды общее самочувствие не нарушено, показатели спирометрии соответствуют возрастной норме.

Среднетяжелая степень бронхиальной астмы у детей протекает с частотой обострений 3-4 раза в месяц; скоростные показатели спирометрии составляют 80-60% от нормы. При тяжелой степени бронхиальной астмы приступы удушья у детей возникают 3-4 раза в месяц; показатели ФВД составляют менее 60% от возрастной нормы.

Диагностика

При постановке диагноза бронхиальной астмы у детей учитывают данные семейного и аллергологического анамнеза, физикального, инструментального и лабораторного обследования. Диагностика бронхиальной астмы у детей требует участия различных специалистов: педиатра, детского пульмонолога, детского аллерголога-иммунолога.

В комплекс инструментального обследования входит проведение спирометрии (детям старше 5 лет), тестов с бронхолитиками и физической нагрузкой (велоэргометрией), пикфлоуметрии, рентгенографии легких и органов грудной клетки.

Лабораторные исследования при подозрении на бронхиальную астму у детей включают клинический анализ крови и мочи, общий анализ мокроты, определение общего и специфических IgE, исследование газового состава крови. Важным звеном диагностики бронхиальной астмы у детей служит постановка кожных аллергических проб.

В процессе диагностики требуется исключение других заболеваний у детей, протекающих с бронхообструкцией: инородных тел бронхов, трахео- и бронхомаляции, муковисцидоза, облитерирующего бронхиолита, обструктивного бронхита, бронхогенных кист и др.

Лечение бронхиальной астмы у детей

К основным направлениям лечения бронхиальной астмы у детей относятся: выявление и элиминация аллергенов, рациональная медикаментозная терапия, направленная на снижение количества обострений и купирование приступов удушья, немедикаментозная восстановительная терапия.

При выявлении бронхиальной астмы у детей, прежде всего, необходимо исключить контакт с факторами, провоцирующими обострение заболевания. С этой целью может рекомендоваться гипоаллергенная диета, организация гипоаллергенного быта, отмена лекарственных препаратов, расставание с домашними питомцами, смена места жительства и др. Показан длительный профилактический прием антигистаминных средств. При невозможности избавиться от потенциальных аллергенов проводится специфическая иммунотерапия, предполагающая гипосенсибилизацию организма путем введении (сублингвального, перорального или парентерального) постепенно возрастающих доз причинно значимого аллергена.

Основу лекарственной терапии бронхиальной астмы у детей составляют ингаляции стабилизаторов мембран тучных клеток (недокромила, кромоглициевой кислоты), глюкокортикоидов (беклометазона, флутиказона, флунизолида, будезонида и др.), бронхолитиков (сальбутамола, фенотерола), комбинированных препаратов. Подбор схемы лечения, сочетания препаратов и дозировки осуществляет врач. Показателем эффективности терапии бронхиальной астмы у детей служит длительная ремиссия и отсутствие прогрессирования заболевания.

При развитии приступа бронхиальной астмы у детей проводятся повторные ингаляции бронхолитиков, кислородотерапия, небулайзерная терапия, парентеральное введение глюкокортикоидов.

В межприступный период детям с бронхиальной астмой назначаются курсы физиотерапии (аэроионотерапии, индуктотермии, ДМВ-терапии, магнитотерапии, электрофореза, ультрафонофореза), водолечения, массажа грудной клетки, точечного массажа, дыхательной гимнастики, спелеотерапии и др. Гомеопатическая терапия в ряде случаев позволяет предупредить рецидивы заболевания и снизить дозу гормональных препаратов. Подбор и назначение препаратов осуществляется детским гомеопатом.

Прогноз и профилактика

Проявления бронхиальной астмы у детей могут уменьшиться, исчезнуть или усилиться после полового созревания. У 60-80% детей бронхиальная астма остается на всю жизнь. Тяжелое течение бронхиальной астмы у детей приводит к гормональной зависимости и инвалидизации. На течение и прогноз бронхиальной астмы влияют сроки начала и систематичность лечения.

Профилактика бронхиальной астмы у детей включает своевременное выявление и исключение причинно значимых аллергенов, специфическую и неспецифическую иммунопрофилактику, лечение аллергозов. Необходимо обучение родителей и детей методам регулярного контроля состояния бронхиальной проходимости при помощи пикфлоуметрии.

2. Бронхиальная асмта: Учебно-методические рекомендации/ Олейников В.Э., Бондаренко Л.А., Герасимова А.С. - 2003.

Читайте также: