Развитие первичных половых клеток. Этапы созревания первичных гонад

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 01.02.2026

На 20й день эмбриогенеза вне гонад появляются первичные половые клетки (недифференцированные, обладают высокой пролиферативной активностью, способны к миграции).

Затем, на 5-6й неделе Появляются зачатки гонад (недифференцированные в половом отношении).

На 7й неделе начинается дифференцировка (сексуализация) гонад: при кариотипе 46, XY митоз первичных половых клеток в мозговом слое, атрофия коркового слоя, формируются семенники. Первичные половые клетки превращаются в сперматогонии (2п2с); при кариотипе 46, XX митоз первичных половых клеток в корковом слое, атрофия мозгового слоя, формируются яичники. Первичные половые клетки превращаются в оогонии (2п2с).

5. Генная регуляция гонадогенеза у человека

Направление развития гонад в семенники определяется наличием в хромосомном наборе зиготы Y-хромосомы. Это объясняется тем, что в Y-хромосоме имеется ген-индуктор (активатор) основного структурного гена HYAS (локализован в 6 аутосоме), продукт которого HY-антиген и определяет развитие семенников . В женском кариотипе в норме нет гена-индуктора, но есть ген, тормозящий работу структурного гена, и HY-антиген не вырабатывается, а поэтому формируются яичники.

• при кариотипе 46,XY из первичных гонад формируются семенники, т.к. ген-индуктор Y-хромосомы активирует структурный ген, продуцирующий HY-антиген;

• при кариотипе 46,XX из первичных гонад формируются яичники, т.к. нет гена-индуктора, но есть ген-супрессор в Х-хромосоме, который тормозит работу структурного гена.

Стадии гаметогенеза у человека, их сущность. Отличия сперматогенеза от овогенеза

Гаметогенез — процесс образования яйцеклеток (овогенез) и сперматозоидов (сперматогенез) —подразделяется на ряд стадий.

В стадии размножения диплоидные клетки, из которых образуются гаметы, называют сперматогониями и овогониями. Эти клетки осуществляют серию последовательных митотических делений, в результате чего их количество существенно возрастает. Сперматогонии размножаются на протяжении всего периода половой зрелости мужской особи. Размножение овогоний приурочено главным образом к периоду эмбриогенеза. У человека в женском организме этот процесс наиболее интенсивно протекает в яичниках между 2-м и 5-м месяцами внутриутробного развития. К 7-му месяцу большая часть овоцитов входит в профазу I мейоза.

Так как способом размножения клеток-предшественниц женских и мужских гамет является митоз, то овогоний и сперматогонии, как и все соматические клетки, характеризуются диплоидностью. В ходе митотического цикла их хромосомы имеют либо однонитчатую (после митоза и до завершения синтетического периода интерфазы), либо двунитчатую (постсинтетический период, профаза и метафаза митоза) структуру в зависимости от количества биспиралей ДНК. Если в одинарном, гаплоидном наборе число хромосом обозначить как п, а количество ДНК — как с, то генетическая формула клеток в стадии размножения соответствует 2п2с до S-периода и 2n4c после него.

На стадии роста происходит увеличение клеточных размеров и превращение мужских и женских половых клеток в сперматоциты и овоциты I порядка, причем последние достигают больших размеров, чем первые. Одна часть накапливаемых веществ представляет собой питательный материал (желток в овоцитах), другая — связана с последующими делениями. Важным событием этого периода является репликация ДНК при сохранении неизменным числа хромосом. Последние приобретают двунитчатую структуру, а генетическая формула сперматоцитов и овоцитов I порядка приобретает вид 2n4с.

Основными событиями стадии созревания являются два последовательных деления: редукционное и эквационное, которые вместе составляют мейоз. После первого деления образуются сперматоциты и овоциты II порядка (формула n2с), а после второго — сперматиды и зрелая яйцеклетка (пс).

В результате делений на стадии созревания каждый сперматоцит I порядка дает четыре сперматиды, тогда как каждый овоцит I порядка — одну полноценную яйцеклетку и редукционные тельца, которые в размножении не участвуют. Благодаря этому в женской гамете концентрируется максимальное количество питательного материала — желтка.

Процесс сперматогенеза завершается стадией формирования, или спермиогенеза. Ядра сперматид уплотняются вследствие сверхспирализации хромосом, которые становятся функционально инертными. Пластинчатый комплекс перемещается к одному из полюсов ядра, образуя акросомный аппарат, играющий большую роль в оплодотворении. Центриоли занимают место у противоположного полюса ядра, причем от одной из них отрастает жгутик, у основания которого в виде спирального чехлика концентрируются митохондрии. На этой стадии почти вся цитоплазма сперматиды отторгается, так что головка зрелого сперматозоида практически ее лишена.

У женщин овогенез прерывается на стадии созревания, а именно во время диктиотены ( в профазу I), И возобновляется с 10-12 лет у девушек и прерывается на Метафазе II, если не происходит оплодотворение.

Сперматогенез и овогенез

Гаметогенезом называют процесс образования половых клеток (гамет). Этот процесс происходит у мужских и женских особей в гонадах (половых железах), представленных семенниками (яичками) и яичниками.

Гаметы (n) образуются в результате мейоза из клеток-предшественников (2n, как у соматических клеток). Половые клетки гаплоидны, то есть имеют в два раза меньшее число хромосом, чем клетки-предшественники. Мужская (n) и женская (n) гаметы, сливаясь друг с другом в процессе оплодотворения, образуют зиготу (2n).

Таким образом, за счет гаплоидности гамет (в результате мейоза) поддерживается постоянное количество хромосом в ряду поколений, не происходит их удвоения.

Процессы сперматогенеза и овогенеза (оогенеза) требуют нашего более детального изучения.

Сперматогенез (греч. sperma - семя + genesis - зарождение)

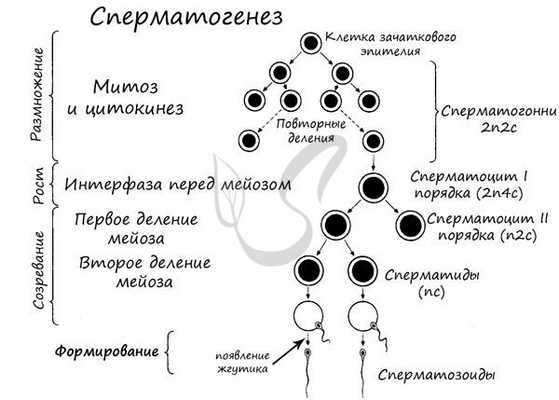

В ходе фазы размножения диплоидные сперматогенные клетки (2n2c) многократно делятся митозом, в результате образуются сперматогонии (2n2c) - стволовые клетки. Часть сперматогоний вступает в последующее митотическое деление, образуя такие же сперматогонии (2n2c).

Половые клетки в этой фазе называются сперматоцитами I порядка, они теряют способность к митотическому делению.

В этот период клетка растет, увеличивается количество органоидов и цитоплазмы. Происходит подготовка к мейозу, который начинается в следующей фазе - созревания.

На фазу роста приходится S-период: происходит удвоение ДНК, в результате чего набор хромосом сперматоцита I порядка становится (2n4c).

Происходит первое деление мейоза (мейоз I). В результате из сперматоцитов I порядка (2n4c) образуются сперматоциты II порядка (n2c). Между мейозом I и мейозом II практически отсутствует интерфаза, поэтому сперматоциты II порядка (n2c) сразу же вступают в мейоз II, в результате которого образуются сперматиды (nc).

Итак, в фазу созревания происходят первое и второе деления мейоза, которые приводят к тому, что образовавшаяся клетка - сперматида - имеет гаплоидный набор хромосом (nc).

В этой фазе у каждой сперматиды отрастает жгутик, после чего они получают полное право называться сперматозоидами. У основания жгутика концентрируются митохондрии - "энергетические станции клетки", которые всегда будут готовы предоставить АТФ для его активной работы.

Овогенез, или оогенез (греч. ōón — яйцо + genesis - зарождение)

Оогенезом называют процесс формирования женских гамет (половых клеток) - яйцеклеток. Он активируется в женском организме в период полового созревания (под действием женских половых гормонов) и длится до менопаузы (45-55 лет).

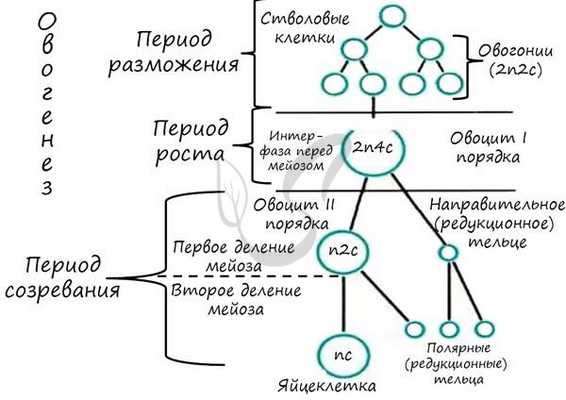

В результате многократных делений клеток яичника образуются стволовые клетки - овогонии (2n2c).

Половые клетки в этой фазе называются ооцитами I порядка, они теряют способность к митотическому делению.

В овогенезе эта фаза отличается более длительной продолжительностью, по сравнению с такой же фазой в сперматогенезе. Клетки накапливают большой запас питательных веществ. В этот период происходит удвоение ДНК в S-периоде - набор хромосом и ДНК ооцитов I порядка становится 2n4c.

Ооциты I порядка (2n4c) вступают в первое деление мейоза, в результате которого образуются ооциты II порядка (n2c) и первое полярное (направительное) тельце, которое не несет большой функциональной значимости и подвергается дегенерации.

Второе деление мейоза начинается только после взаимодействия овоцита II порядка (n2c) со сперматозоидом. В результате этого образуется яйцеклетка (nc) и второе полярное тельце, которое также подвергается дегенерации.

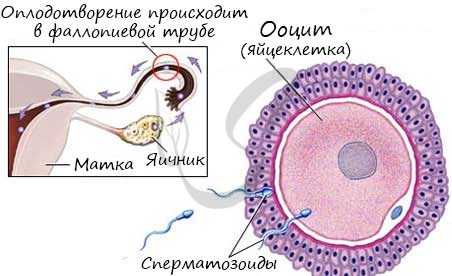

Строго говоря, при овуляции из яичников выходит не "яйцеклетка", а ооцит II порядка, который ждет встречи со сперматозоидом для продолжения деления и развития будущего зародыша. Если такого взаимодействия не происходит, то яйцеклетка подвергается дегенерации.

Оплодотворение

Оплодотворение - ключевой процесс полового размножения, обусловленный слиянием сперматозоида и яйцеклетки. После оплодотворения в результате ряда стадий образуется эмбрион.

Сперматозоид (nc) обладает положительным химическим таксисом к яйцеклетке (nc). Оплодотворение - слияние сперматозоида с яйцеклеткой и образование зиготы (2n2c).

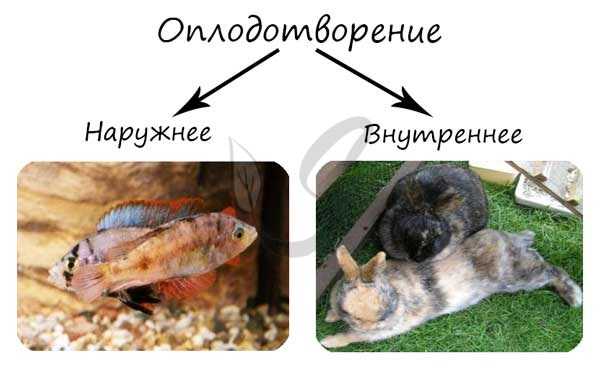

При внутреннем оплодотворении сперматозоид сливается с яйцеклеткой в женских половых путях, куда самец вводит семенную жидкость со сперматозоидами.

При внешнем оплодотворении сперматозоид сливается с яйцеклеткой вне половых путей самки, например, у двустворчатых моллюсков оплодотворение происходит в мантийной полости самки.

Внешнее оплодотворение характерно для рыб, земноводных, моллюсков. Внутреннее - для пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Стадия первичных половых клеток

В разных систематических группах организмов описаны различные способы образования и развития половых клеток, этапы их дифференцировки. Источником половых клеток могут быть раннеэмбриональные первичные половые клетки (первичные гоноциты) или постоянно существующие резервные клетки. Первичными гоноцитами называют половые клетки с момента их отделения от соматических клеток и до вселения в гонаду. Половые клетки у всех животных, имеющих морфологически оформленные гонады, закладываются вне гонады (экстрагонадно).

У большинства организмов (насекомые, позвоночные и др.) обособление половых клеток происходит на ранних этапах эмбриогенеза. В основе этого процесса лежит ооплазматическая сегрегация.

Происхождение первичных половых клеток у беспозвоночных

У некоторых беспозвоночных животных половые клетки могут образовываться из соматических на протяжении всего онтогенеза, а клетки, подобные первичным гоноцитам, могут отсутствовать. Половые клетки в этом случае образуются из особых малодифференцированных подвижных «резервных» клеток.

У губок половые клетки дифференцируются в течение всей жизни из двух источников: из подвижных амебоидных археоцитов и из специализированных воротничковых жгутиковых клеток - хоаноцитов. Возможно, что хоаноциты в ходе трансдифференцировки в половые клетки должны пройти стадию, неотличимую от археоцитов.

У кишечнополостных резервные клетки могут перемещаться между дифференцированными эпителиально-мышечными клетками экто- и энтодермы или переползать из одного слоя в другой и называются интерстициальными клетками (i-клетки), сходными с археоцитами губок. Интерстициальные клетки могут дать начало разным типам дифференцированных клеток, в том числе половым. Этот процесс протекает в течение всей жизни животного и может зависеть от сезонных причин, условий питания, состава среды и др. Например, у пресноводной гидры образование половых клеток (или «сексуализация») часто спонтанный, неожиданный процесс. Удаление гонад или целых половых особей (медуз) у взрослого гидроидного полипа никогда не приводит к его стерильности. Удаленные части быстро регенерируют.

У плоских червей единственным источником половых клеток являются необласты, размножающиеся в течение всей жизни, а первичные гоноциты не образуются.

У круглых червей (лошадиная аскарида) - первичная половая клетка полностью обособляется от других, соматических, клеток после 4-го деления яйцеклетки.

У кольчатых червей встречается промежуточный вариант образования половых клеток. У них рано обособляются первичные гоноциты из соматических клеток. Но вместе с тем, удаление гонад у взрослого животного не делает его стерильным. Половые клетки вновь возникают из «резервных» клеток, называемых необластами.

У членистоногих (низшие ракообразные - циклоп) после первого деления яйцеклетки можно обнаружить клетку с особыми гранулами - эктосомами. При последующих делениях эти гранулы попадают только в одну из клеток, а после 6-го деления эктосомы распределяются между двумя дочерними клетками, которые становятся половыми, полностью обособившись от соматических клеток.

У многих насекомых (например, двукрылых) еще до начала развития зародыша на заднем полюсе яйца видны особые гранулы - половые детерминанты. Из этого участка яйца позже развиваются половые клетки.

У остальных групп животных, включая позвоночных, половые клетки формируются из особого зачатка первичных гоноцитов, но всегда отдельно и независимо от зачатка половой железы. Этот процесс описан у различных организмов на разных стадиях эмбриогенеза (стадия дробления, гаструляция, органогенез).

Происхождение первичных половых клеток

у позвоночных животных и человека

У рыб гоноциты обособляются в конце гаструляции. Появляются они в первичной энтомезодерме, а перед началом миграции обнаруживаются в перибласте.

У амфибий (травяная лягушка) зерна «половой цитоплазмы» обнаруживаются в яйце еще до начала его развития. Эта безжелтковая «половая цитоплазма» является маркером половых клеток на стадии 2-х бластомеров. Несмотря на раннее обособление зерен половой цитоплазмы, первичные гоноциты обособляются позже. Сначала зерна половой цитоплазмы распределяются поровну между разными клетками зародыша, а затем перемещаются и скапливаются в немногих клетках во внутренних слоях зародыша, поблизости от первичной полости или бластоцеля. Таким образом, первичный клон клеток выделяется при дроблении и в составе энтодермы претерпевает 2-3 деления. У молодых личинок первичные гоноциты некоторое время находятся в составе энтодермы, а затем мигрируют в гонаду.

У рептилий первичные гоноциты обнаруживаются во внезародышевой энтодерме.

У зародышей высших позвоночных (амниот) первичные гоноциты располагаются на границе так называемой зародышевой и внезародышевой области. У птиц - вблизи от головного конца зародыша, у млекопитающих - возле его заднего конца. Имеются данные, что и у птиц на более ранних стадиях развития гоноциты локализуются в заднем отделе зародыша. Например, на стадии дробления первичные половые клетки выявляются в передней и задней бластодерме.

У млекопитающих первичные гоноциты обнаруживаются в бластодерме в период формирования первичной полоски. Затем они мигрируют в заднюю внезародышевую энтодерму, в стенку кишки и мезенхиму, в дорзальный мезентерий к закладке гонады.

У человека гоноциты обособляются в эпибласте (клеточный материал зародыша), а локализация во внезародышевых структурах (энтодерма и мезодерма желточного мешка) - вторична. Гоноциты обособляются еще до полного формирования зародышевых листков, не принадлежат ни одному из них, а являются потомками эмбриональных тотипотентных клеток. У человека первичные половые клетки обнаруживаются у эмбриона впервые на 14-15 сутки развития (гаструляция) в области первичного узелка и в стенке желточного мешка. На 20-е сутки эмбриогенеза большая часть гоноцитов располагается во внезародышевой энтодерме в устье желточного мешка, на границе выхода аллантоиса. Это место первичной локализации гоноцитов перед началом их миграции к зачаткам гонад (половым валикам). Как было показано на мыши, в этот момент гоноциты уже разделились на две группы, которые будут мигрировать в левую и правую гонады. Гоноциты смогут дать начало линии стволовых половых клеток в гонаде в том случае, если попадут в половые валики и вступят в контакт с соматическими клетками гонады. Если гоноциты оказываются в окружении других зачатков и не достигают гонад, они гибнут или становятся источником эмбриональных аномалий развития (тератом). Однако это происходит только тогда, когда гоноциты осуществляют несколько дополнительных митотических циклов (при нарушениях нормальной регулировки ростовыми факторами), теряют коммитированность половых клеток и трансформируются в полипотентные стволовые клетки, так называемые EG-клетки.

Таким образом, дифференцировка первичных половых клеток начинается, как правило, еще в раннем эмбриональном развитии будущего половозрелого организма и продолжается в постэмбриональном периоде.

Характерные особенности первичных половых клеток (гоноцитов)

Морфологически сходные гоноциты генетически чаще детерминированы (мужские, женские), поскольку пол зародыша определяется хромосомным набором, полученным им в момент оплодотворения. Морфологические различия между мужскими и женскими первичными половыми клетками появляются лишь в процессе дальнейшей дифференцировки первичных гоноцитов, после проникновения их в половую железу.

У многих видов животных первичные половые клетки, мигрирующие в гонаду, бипотенциальны, т.е. могут дифференцироваться либо в спермий, либо в яйцо в зависимости от своего окружения. У гермафродитных животных смена формирования спермиев на яйца или наоборот - естественное физиологическое явление. Выделено несколько генов, которые, возможно, необходимы для этого процесса.

У некоторых животных (например, комнатная муха, саламандра, мышь) гонады могут управлять дифференцировкой половых клеток. Например, зрелый семенник саламандры, пересаженный самке, трансформирует яичники в семенники, и дифференцированные по женскому пути половые клетки, начинают развиваться в спермии.

У некоторых видов первичные половые клетки отличаются своеобразной морфологией (размер, форма) или по специфическому окрашиванию цитоплазмы химическими красителями. Например, для первичных гоноцитов птиц и млекопитающих характерен высокий уровень активности щелочной фосфотазы - главный гистохимический маркер первичных половых клеток. По выявлению этого фермента можно проследить путь перемещения первичных половых клеток вплоть до гонады.

У млекопитающих и человека раннее выявление гоноцитов затруднено. У зародышей человека не выявлено морфологически достоверных половых детерминант - естественных маркеров первичных гоноцитов. Хотя у некоторых млекопитающих (мышь) в цитоплазме гоноцитов описаны перинуклеарные тельца - тонкофибриллярные или гранулярно-фибриллярные пластинки, не ограниченные мембраной и содержащие рибонуклеопротеиды. Эти тельца рассматривают как возможные половые детерминанты. Гоноциты человека описаны, в основном, начиная с периода их миграции из энтодермы желточного мешка к закладкам гонад. Первичные половые клетки человека идентифицируются по совокупности некоторых морфологических и гистохимических признаков, включая специфические и неспецифические. Это крупные клетки (12-20 мкм в диаметре) округлой или неправильной формы, имеют центрально расположенное светлое ядро с хорошо заметным крупным ядрышком. В цитоплазме первичных гоноцитов выявляется высокая активность щелочной фосфотазы и гранулы гликогена.

С помощью электронного микроскопа в ядрах гоноцитов выявлены многочисленные ядерные поры, тонкодисперсный хроматин, цитоплазма обнаруживает низкую электронную плотность, из органелл - умеренно развитая зернистая эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, много свободных рибосом и полисом, сферические митохондрии с пластинчатыми кристаллами, лизосомоподобные везикулы, элементы цитоскелета. В эндоплазматической сети выявлен иммунореактивный ламинин (главный гликопротеид базальных мембран), секреция которого первичными половыми клетками может играть важную роль в их адгезивных взаимодействиях. Клеточная мембрана образует единичные микроворсинки, а также ламеллоподии с филоподиями.

Свойства полярной плазмы

Полярная (половая, зародышевая) плазма - это особая дискретная структура, уникальная для половых клеток и имеет сходную форму и расположение у большинства животных. Она формируется (насекомые, амфибии) на заднем полюсе яйца, богата РНК, имеет зернистую структуру и интересна в биохимическом отношении. В ней обнаруживаются кислые белки, важные для генной активности. Гетерогенизация цитоплазмы яйцеклетки может быть видна по разной окраске ее частей. Например, это обнаруживается у асцидий, у которых также рано выявляется гетерогенность в распределении белков, например ацетилхолинтрансферазы.

Наличие зародыщевой плазмы защищает ядра клеток от вступления на путь соматической дифференцировки и является частным случаем ооплазматической сегрегации.

В процессе раннего эмбриогенеза половая плазма распределяется между бластомерами, которые сформируются в гоноциты на начальных стадиях дробления (некоторые черви, низшие ракообразные, насекомые, бесхвостые амфибии), или которые дадут начало линии клеток с более поздним обособлением в гоноциты, во время гаструляции (млекопитающие).

Клеточные ядра, попадающие в область полярной плазмы, дают начало половым клеткам. При воздействии на область полярной плазмы ультрафиолетом из яиц развиваются стерильные лишенные половых клеток особи. Микроинъекции полярной плазмы в различные участки бластодермы вызывают образование половых клеток в необычном месте.

В целом, выявлены следующие особенности полярной плазмы:

функционирует автономно, т.е. способна вызвать эффект в любом участке зародыша;

функционирует специфически, индуцируя образование только одного определенного типа клеток - половых;

видонеспецифична, и микроинъекции полярной плазмы одного вида в бластодерму другого вида вызывают положительный эффект - стимуляцию образования гоноцитов в месте инъекции, однако образующиеся при этом половые клетки сохраняют строение, свойственное «своему» виду.

Миграция первичных половых клеток

Часто первичные гоноциты закладываются далеко от гонады, например, в любой части колонии гидроидных полипов или во внезародышевой части эмбриона амниот (рис. 1). Поэтому они сначала должны добраться до места закладки половой железы - гонады.

Первичные гоноциты и резервные клетки (интерстициальные) способны двигаться самостоятельно, посредством амебоидного движения, но большую часть пути они двигаются пассивно. Например, интерстициальные клетки с током воды в гастральной полости, гоноциты куриного зародыша с током крови по эмбриональным кровеносным сосудам. Пассивная миграция гоноцитов с кровью описана и у млекопитающих, например, у эмбриона теленка и у человека.

Но, приближаясь к месту своего назначения, клетки начинают двигаться активно. Одним из основных механизмов заселения гоноцитами гонад считается хемотаксис - движение клеток в направлении градиента концентрации какого-либо химического фактора, содержащегося в растворе. Клетки будут воспринимать химический сигнал и перемещаться в направлении повышающейся концентрации до тех пор, пока не достигнут источника секреции этого вещества. Целомический эпителий половых валиков (зачатков гонад) секретирует для гоноцитов аттрактивные вещества. Эти вещества определяют направление миграции первичных половых клеток и способствуют задержанию гоноцитов, находящихся в кровотоке, в капиллярах около зачатков гонад, с последующим их выходом из капилляров и продолжением движения к половым валикам. Аттрактивная субстанция имеет гликопротеиновую природу и обладает видовой специфичностью. Например, гоноциты куриного зародыша привлекаются химическими веществами типа мукополисахаридов, выделяемых зачатком гонады, и активно преодолевают ее стенку.

Кроме хемотаксиса миграция клеток на дальние расстояния может происходить путем гаптотаксиса и контактного ориентирования. Гаптотаксис - это движение клеток по градиенту адгезии к белкам внеклеточного матрикса. Как показано у зародышей африканской шпорцевой лягушки Xenopus laevis обнаружена зависимость адгезии и миграции первичных гоноцитов от концентрации молекул фибронектина и от ориентации волокон этого гликопротеина во внеклеточном матриксе, которым выстлан путь первичных гоноцитов.

Контактное ориентирование - это активное движение клеток, которое определяется влиянием физических факторов субстрата в отличие от химических при хемо- и гаптотаксисе. Физические свойства субстрата заставляют клетки выбирать преимущественное направление своего перемещения, и если физические преграды оставляют открытым только один канал, то подвижным клеткам не остается иного пути миграции, кроме этого канала.

Первичные половые клетки человека мигрируют из желточной энтодермы через мезенхиму желточного мешка, задней кишки и дорзальной брыжейки к закладкам гонад, которые закладываются на 2-ом месяце эмбриональной жизни в брюшной полости эмбриона в виде парных закладок из мезодермального материала. Миграция первичных гоноцитов начинается после 25-х суток развития и происходит в основном по интерстициальному типу, т.е. через мезенхиму зародыша и внезародышевых структур - путем контактного ориентирования. Первичные гоноциты человека во время миграции образуют тонковолокнистый слой толщиной 30 нм, связывающий сам гоноцит с участками специфических макромолекул внеклеточного матрикса (в том числе с фибронектином) и играющий важную роль в процессах миграции и рекогносцировки. В этом фибриллярном слое имеются специфические молекулы, необходимые для субстратной адгезии. В процессе миграции происходят постоянные изменения адгезивных свойств гоноцитов при их взаимодействии с определенными участками связывания в составе внеклеточного гликопротеинового матрикса. Адгезивные свойства первичных гоноцитов изменяются по отношению к коллагену IV типа, фибронектину и ламинину в зависимости от стадии развития зародыша.

Когда на 25-27 сутки развития гоноциты зародышей человека покидают стенку желточного мешка, некоторые первичные половые клетки попадают в кровоток, пассивно разносятся с кровью по телу зародыша, но затем выходят из сосудов в области зачатка гонады путем диапедеза и продолжают мигрировать к этому зачатку по интерстициальному типу.

Соматические элементы эмбриональной гонады (целомический эпителий) создают необходимое микроокружение для гоноцитов. Для дальнейшего нормального развития гоноциты подвергаются воздействию различных факторов роста, продуцируемых соматическими клетками гонад. Воздействие ростовых факторов предотвращает гибель первичных половых клеток путем апоптоза, подавляет их пролиферацию и обеспечивает возможность дифференцироваться - осуществлять сперматогенез и овогенез. Мигрирующие гоноциты, оставшиеся вне зачатков гонад, подвергаются апоптозу (программированная клеточная гибель).

Развитие первичных половых клеток. Этапы созревания первичных гонад

29.1. Компоненты системы: общие сведения

а) яички (1) и семявыносящие пути -

придатки яичек (2),

семявыносящие протоки (3);

б) добавочные железы -

семенные пузырьки (4),

предстательная железа, или простата (5),

бульбоуретральные, или куперовы, железы (6);

Вот наиболее общие сведения о б этих органах.

29.1.1. Яички и семявыносящие пути

29.1.1.1. Яички

2. Д ругие канальцы - начальн ое звено семявыводящих путей (осуществляющее депонирование и выведение сперматозоидов).

29.1.1.2. Придатки яичек

депонирование (хранение) сперматозоидов, в процессе чего происходит дозревание последних,

секреция жидкости - составной части спермы,

29.1.1.3. Семявыносящие протоки

начинаются от нижнего конца (хвоста) придатков,

затем идут вверх и через паховый канал - в брюшную полость,

здесь достигают мочевого пузыря и

впадают в верхнюю (предстательную) часть мочеиспускательного канала .

29.1.2. Добавочные железы

29.1.2.1. Семенные пузырьки

2. Каждый пузырёк - сильно изогнутая трубка с резко суженным концом.

3. Последний сливается с конечной частью семявыносящего протока;

29.1.2.2. Простата

2. Находится сразу под дном мочевого пузыря , окружая начальную часть мочеиспускательного канала -

ту, в которую открываются

семявыносящие протоки и

семенные пузырьки.

4. Простата является одновременно и железистым, и мышечным органом,

т.е. представляет собой совокупность отдельных желёзок, окружённых мышечной и соединительнотканной стромой.

2. Видимо, она обладает и эндо кринными функциями :

стимулирует деятельность яичек и

определяет развитие гипоталамуса по мужскому типу.

3. Мышечные элементы простаты во время эякуляции

выбрасывают секрет из желёзок и

образуют непроизвольный сфинктер мочеиспускательного канала.

29.1.2.3. Бульбоуретральные (куперовы) железы

2. Концевые отделы - альвеоля рно-трубчат ого типа .

29.1.3. Мужской половой член

содержит в своей толще мочеиспускательный канал и

заканчивается головкой члена.

между артериями и венами располагаются многочисленные сосудистые полости.

б) При половом возбуждении

просвет вен закрывается ,

полости переполняются кровью ,

причём, обратный отток крови в артерии тоже становится невозможным (из-за особого устройства их стенки) -

и наступает эрекция.

Теперь рассмотрим строение перечисленных органов более подробно .

29.2. Яички (семенники) и семявыносящие протоки

29.2.1. Общий план строения яичка

29.2.1.1. Оболочки и дольки

с влагалищной полостью (6) между ними;

висцеральный листок серозной оболочки и

белочная оболочка.

средостение яичка (8) - неполную вертикальную перегородку и

лучеобразные перегородки (9), расходящиеся из средостения как из центра.

29.2.1.2. Разновидности канальцев яичка и придатка

Как уже отмечалось ,

а) паренхима яичка и придатка представлена канальцами ,

б) канальцы же по функции можно поделить на две группы -

семяобразующие (сперматогенные) и

семявыводящие.

I. Сперматогенные , или извитые семенные , канальцы (1)

по 1-4 канальца на дольку ;

всего в яичке - 300-450 канальцев .

б) Возле средостения концы петли сливаются

друг с другом ,

а также с концами соседних петель.

в) После этого они продолжаются в канальцы следующего вида.

б) Отсюда нетрудно найти, что

общая протяжённость всех семенных канальцев в обоих яичках - 400-500 м.

II. Семявыносящие канальцы

С одной стороны в образуемую ими сеть впадают прямые канальцы .

располагаются в яичке (на выходе из средостения)

и являются прямыми.

Б. Остальные части канальцев

находятся уже в головке придатка яичка, образуя дольки ,

и являются извитыми.

где переходит в семявыносящий проток (6).

29.2.2. Извитые семенные канальцы

29.2.2.1. Вид на препарате

I. Малое увеличение

а) На препарате любой извитой семенной каналец может многократно попадать в плоскость среза.

II. Большое увеличение

сосуды,

обычные соединительнотканные элементы иинтерстициальные клетки (клетки Лейдига, или гландулоциты ), продуцирующие мужские половые гормоны ( тестостерон и его производные).

29.2.2.2. Собственная оболочка семенного канальца

2. а) Таким образом, в собственной оболочке семенного канальца чередуются (изнутри кнаружи)

два неклеточных и

два клеточных слоя .

б) Данная оболочка является одним из компонентов гематотестикулярного барьера (п. 29.2.3.2):

29.2.2.3. Сперматогенный "эпителий":

клеточный состав

собственно эпителиальные (играющие вспомогательную роль) и

сперматогенные клетки - совершенно особый тип клеток, не принадлежащий (вместе с женскими половыми клетками) ни к одному типу тканей.

I. Собственно эпителиальные клетки

клетки Сертоли (2) , или

поддерживающие эпителиоциты ( сустентоциты ) , или

от базальной мембраны

вплоть до просвета канальца.

II. Сперматогенные клетки на разных стадиях созревания

клетки - крупные,

в ядрах хорошо выражен рисунок хроматина;

гаплоидные ,

небольшого размера,

округлой формы (как и все предыдущие клетки),

со светлым ядром;

по размеру - мелкие,

с плотными ядрами,

а также со жгутиками (хвостами);

по мере созревания сперматогенные клетки постепенно перемещаются вдоль клеток Сертоли - от базальной мембраны к просвету канальца.

1. Далее (в пп. 29.2.3-29.2.5) мы рассмотрим подробнее специфические компоненты семенных канальцев и окружающей ткани:

клетки Сертоли,

сперматогенные клетки (и процесс сперматогенеза в целом),

клетки Лейдига (и участие яичек в гормональной регуляции).

2. И лишь после этого обратимся к семявыносящим канальцам яичек и придатков.

29.2.3. Клетки Сертоли

29.2.3.1. Морфология клеток

I. Общий вид

находится в базальной части и

б) Апикальная же часть

представлена многочисленными цитоплазматическими отростками (2) и

маскируется сперматогенными клетками.

II. Связь со сперматогенными клетками

б) В то же время каждая клетка Сертоли контактирует одновременно с несколькими сперматогенными клетками разной стадии развития.

общий контур,

положение ядра,

форма и длина отростков.

б) Такие изменения клеток Сертоли цикличны :

период цикла - это время созревания очередной генерации сперматогенных клеток.

29.2.3.2. Участие в формировании гематотестикулярного барьера

в основном, специализированные плотные контакты,

базальный - содержит сперматогонии и ранние (прелептотенные) сперматоциты;

околополостной ( адлюминальный ) - содержит остальные виды сперматогенных клеток.

б) Предыдущие компоненты последнего:

эндотелий капилляров яичка, отличающийся

отсутствием фенестр и пор,

а также многослойным характером базальной мембраны;

собственная оболочка семенных канальцев (п. 29.2.2.2).

Т.к. на стадии формирования иммунной системы указанных клеток в организме ещё нет,

то эти клетки, появляющиеся на стадии полового созревания, обладают антигенными свойствами .

б) Поэтому очень важно, что

собственная оболочка семенных канальцев не пропускает иммунокомпетентные клетки,

а контакты между клетками Сертоли не пропускают иммуноглобулины.

2. Кроме того, гематотестикулярный барьер обеспечивает поддержание особой среды (создаваемой клетками Сертоли) для прохождения специфических этапов сперматогенеза -

мейоза и

морфологической дифференцировки сперматид.

б) Это происходит по принципу шлюза:

снизу под сперматоцитами замыкается контакт между отростками клеток Сертоли,

а сверху прежний контакт размыкается.

29.2.3.3. Функции клеток Сертоли

Суммируем в таблице функции рассматриваемых клеток.

Некоторые из функций следуют из вышеизложенного,

о других же ещё не упоминалось.

те многочисленные половые клетки, которые погибают в процессе сперматогенеза;

цитоплазматические капельки (резидуальные тела), отшнуровывающиеся от поздних сперматид.

процессы развития сперматогенных клеток и постепенного перемещения последних к просвету канальца;

закономерное распространение волны инициации сперматогенеза вдоль семенного канальца.

б) Но и сами кл. Сертоли обладают эндокринной функцией: синтезируют

фактор, угнетающий (по принципу обратной связи) продукцию ФСГ гипофизом;

фактор, стимулирующий деление сперматогоний.

в) Одновременно они образуют посредник для тестостерона - АСБ ( андрогенсвязывающий белок):

лишь связавшись с последним, тестостерон оказывает влияние на развитие сперматид .

29.2.4. Развитие мужской половой системы и сперматогенез

1. Следующий объект нашего рассмотрения - сперматогенные клетки , проходящие процесс сперматогенеза.

2. Но созревание половых клеток у половозрелового человека - это лишь продолжение соответствующего процесса, начинающегося с ранних стадий эмбриогенеза .

3. Поэтому обратимся к развитию мужской половой системы.

29.2.4.1. Схема развития

I. Эмбриональный период

1. Смысл приведённых рисунков отражается схемой. -

впервые появляются в стенке желточного мешка,

затем мигрируют по кровеносным сосудам к первичным почкам

и внедряются в целомический эпителий , покрывающий эти почки.

врастающие от них в ткань п ервичной почки тяжи - половые шнуры .

б) Вместе с растущими шнурами внутрь проникают и гоноциты.

в ) Под влиянием окружающих соматических клеток определяется направление дальнейшего развития гоноцитов - в сторону мужских половых клеток.

С этого момента они называются просперматогониями.

семенным канальцам

(просперматогонии + клетки Сертоли, развивающиеся из эпителия шнуров),а также канальцам сети яичка

(гоноциты здесь редуцируются, так что остаются только эпителиальные клетки).

мочевые канальцы первичной почки преобразовываются в выносящие канальцы яичка,

а парный мезонефральный проток - в последующие семявыносящие протоки.

II. Постэмбриональный период

Динамика изменения состояния яичек после рождения кратко освещена в таблице. -

Клетки Сертоли ипросперматогонии .

семенные канальцы становятся извитыми

и растут остальные канальцы.

размножающиеся сперматогонии,

сперматоциты и затем

ранние сперматиды .

29.2.4.2. Стадии и этапы сперматогенеза

I. Три стадии

В соответствии с вышеизложенным, в созревании мужских половых клеток имеются три больших стадии. -

II. Четыре этапа собственно сперматогенеза

сперматогонии,

сперматоциты,

сперматиды и

сперматозоиды .

б) Они соответствуют следующим четырём этапам сперматогенеза

в) А. Приведённая продолжительность этапов относится к человеку.

Б. Общая продолжительность сперматогенеза у человека (не считая созревания сперматозоидов в семявыводящих путях) -

г) А. Каждый из перечисленных этапов включает множество очень сложных процессов,

и в пределах каждого этапа имеется много промежуточных форм клеток.

29.2.4.3. Митотическое размножение сперматогоний

в результате которого между дочерними клетками остаётся цитоплазматический мостик.

б) Во всех последующих делениях (и митотических, и мейотических) между клетками тоже остаются мостики.

Т.е. потомство одной изолированной сперматогонии, вступившей в дифференцировку, развивается в виде клонального синцития .

2. а) Как показано на схеме, на этапе сперматогоний ( Сг ) происходит серия из 10 митотических делений .

б) А. В начальных клетках этого ряда хроматин - диффузный (отчего ядра - светлые).

Б. Затем же в ядрах постепенно увеличивается доля гетерохроматина .

х 2

С г А спаренные

х 2

Сг А групповые

х 2

Сг А 1

х 2 , х 2 , х 2

. . .

х 2

х 2

Сг Пр

х 2

Сг В

29.2.4.4. Мейотическое деление сперматоцитов:

отличительные черты

он совершается только при созревании половых клеток,

а в процессе этого созревания - только один раз (после всех митотических делений).

I. Конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер

Н а стадии профазы мейоза происходит конъюгация (попарное прилегание) гомологичных хромосом.

синаптонемальных комплексов (СК).

23 тетрады (структуры из 4-х хроматид).

2. Данный процесс тоже происходит в профазе мейоза.

3. Для этого активизируются специальные ферменты, разрезающие и сшивающие ДНК.

Большая продолжительность профазы мейоза (около месяца) во многом связана с названными процессами - конъюгацией и кроссинговером.

II. Образование клеток с гаплоидным набором хромосом

а) Следующая принципиальная особенность мейоза - то, что он приводит к клеткам с гаплоидным набором хромосом.

б) Обсуждая её, будем использовать обычные обозначения:

n - гаплоидный набор ДНК ,

с - гаплоидный набор хромосом .

первое - с предшествующим удвоением ДНК

и второе (быстро следующее за первым) - без удвоения ДНК.

2. а) Клетки, проходящие эти деления, обозначаются, соответственно, как

первичные ( Сц I) и

вторичные (Cц II) сперматоциты .

б) Поскольку основной вклад в продолжительность мейоза вносит первое деление,

гаплоидный набор хромосом ( 1 с )

при диплоидном содержании ДНК ( 2 n ).

с гаплоидным содержанием и хромосом ( 1 с ), и ДНК ( 1 n ).

б) При этом по виду полученной половой хромосомы сперматиды разделяются на две группы -

III. Репарация возрастных изменений ДНК

О том, что мейоз выполняет и данную функци ю, говорит следующая гипотез а (Н.Н. Мушкамбаров, 1980).

б) Эти повреждения удаляются специальной системой репарации ДНК.

2. а) Н о эффективность деятельности последней - не 100-процентная,

и с возрастом эта эффективность понижается (в чём, возможно, и состоит генетическая программа старения!).

б) Поэтому в ДНК клеток организма с возрастом накапливаются различные изменения.

у мужчин это изолированные сперматогонии . -

б) За несколько десятков лет существования (и редких митотических делений для поддержания численности) в их ДНК могут накапливаться различные повреждения.

в) В процессе 10 митотических делений сперматогоний (когда на основе каждой исходной молекулы ДНК образуется порядка 1000 новых молекул)

"лёгкие" повреждения могут фактически исчезать,

а другие - копироваться в дочерних молекулах.

2. Передача потомству таких повреждений может происходить в отдельных случаях,

но не должна происходить как система :

иначе всё большее их накопление в последующих поколениях приведёт к вырождению вида.

б) Это тем более вероятно, что ферменты кроссинговера очень похожи по своему действию на ферменты системы репарации .

2 . Если данная гипотеза верна, то

мейоз выполняет, кроме общеизвестных, ещё очень важную функцию

и оказывается, что на генетическом уровне старение обратимо.

4. Формирование гонад (гонадогенез) в эмбриональном периоде онтогенеза человека

На 7й неделе начинается дифференцировка (сексуализация) гонад: при кариотипе 46, XY митоз первичных половых клеток в мозговом слое, атрофия коркового слоя, формируются семенники. Первичные половые клетки превращаются в сперматогонии (2п2с); при кариотипе 46, XX митоз первичных половых клеток в корковом слое, атрофия мозгового слоя, формируются яичники. Первичные половые клетки превращаются в оогонии (2п2с).

Функция продукта гена

Структурный ген HYAS

Дифференцировка гонад в семенники

Индуктор структурного гена HYAI

Активирует структурный ген HYAS

Супрессор структурного генаHYARS

Подавляет активность структурного гена HYAS

Ген рецептора HY -антигенаHYARC

Соединяется с HY-антигеном

Ген рецептора тестостерона DHTR

Соединяется с тестостероном

Стадии гаметогенеза у человека, их сущность. Отличия сперматогенеза от овогенеза

Гаметогенез — процесс образования яйцеклеток (овогенез) и сперматозоидов (сперматогенез) —подразделяется на ряд стадий.

На стадии роста происходит увеличение клеточных размеров и превращение мужских и женских половых клеток в сперматоциты и овоциты I порядка, причем последние достигают больших размеров, чем первые. Одна часть накапливаемых веществ представляет собой питательный материал (желток в овоцитах), другая — связана с последующими делениями. Важным событием этого периода является репликация ДНК при сохранении неизменным числа хромосом. Последние приобретают двунитчатую структуру, а генетическая формула сперматоцитов и овоцитов I порядка приобретает вид 2n4с.

Основными событиями стадии созревания являются два последовательных деления: редукционное и эквационное, которые вместе составляют мейоз. После первого деления образуются сперматоциты и овоциты II порядка (формула n2с), а после второго — сперматиды и зрелая яйцеклетка (пс).

Читайте также: