Резорбция корня зуба: причины, симптомы и лечение

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 01.02.2026

Московский государственный медико-стоматологический университет

ФПДО ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет" Минздравсоцразвития России

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Клинический случай эндодонтического лечения премоляра верхней челюсти, осложненного внутренней резорбцией корня

Журнал: Российская стоматология. 2019;12(2): 19‑24

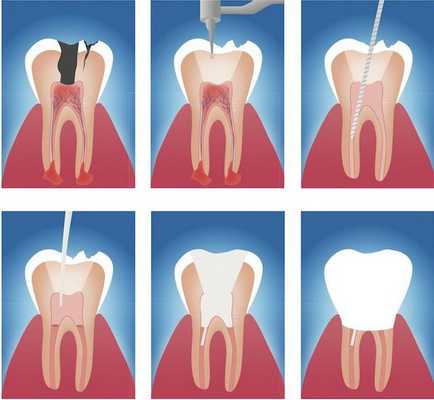

Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса постоянных зубов, сопровождающихся развитием внутренней резорбции корня, представляется весьма актуальным. В данной статье описан клинический случай эндодонтического лечения хронического апикального периодонтита премоляра верхней челюсти с внутренней резорбцией корня и широким апикальным отверстием. Такая клиническая ситуация создает трудности при проведении качественного эндодонтического лечения, так как требуется дополнительная механическая обработка корневого канала с целью создания оптимального апикального уступа для предотвращения выведения гуттаперчи за верхушку зуба при его обтурации.

Премоляры представляют значительную сложность для эндодонтического лечения и по количеству осложнений занимают второе место после боковых резцов верхней челюсти (Л. Тронстад, 2009). Вторые премоляры верхней челюсти, как правило, представляют собой зубы с одним корнем конической формы и одним корневым каналом. Частота вариаций анатомии этого зуба различна: превалирует I тип конфигурации каналов, однако в 25% присутствуют II и III типы, а в 25% могут быть IV—VII типы с двумя апикальными отверстиями (по классификации Vertucci, 1979). Для успешного проведения эндодонтического лечения следует точно оценить размер апикального отверстия корневого канала и провести его обработку с учетом имеющихся параметров.

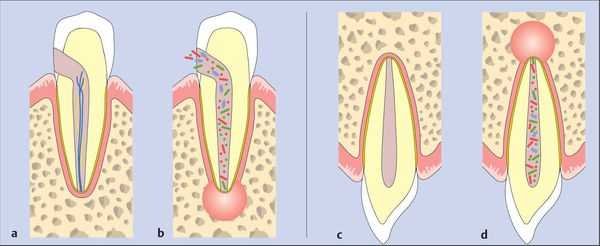

Локализованная в системе корневых каналов инфекция является основным этиологическим фактором развития внутренней воспалительной резорбции корня зуба. После повреждения предентина микроорганизмы, расположенные в дентинных канальцах, могут стимулировать активность остеокластов в тканях пульпы, что ведет к внутренней резорбции корня, расширению апикальной части корневого канала и апикальному сужению, развитию хронического апикального периодонтита. В большинстве случаев при хроническом апикальном периодонтите апикальное сужение не обнаруживается, поэтому при механической обработке таких корневых каналов следует формировать «апикальный уступ». Уступ должен быть создан как можно ближе к анатомической верхушке корня с целью полного удаления инфицированных тканей и продуктов распада из данной области. Только качественная механическая и медикаментозная обработка корневых каналов позволяет элиминировать патогенную микрофлору и устранить воспалительный процесс. Создание апикального уступа ограничивает выход эндодонтических инструментов и пломбировочного материала за апикальное отверстие, что способствует профилактике развития воспалительной резорбции костной ткани в области верхушки корня зуба.

В настоящее время препаратом выбора для лечения хронического апикального периодонтита являются нетвердеющие пасты на основе гидроксида кальция. Такие пасты действуют преимущественно за счет наличия гидроксильной группы в их составе, за счет которой создается щелочная среда в корневом канале (как правило, рН составляет 12—12,5). Щелочная среда обеспечивает бактерицидное действие, лизис некротических тканей, ингибирует функцию остеокластов, останавливая резорбцию костной ткани. Более того, при наличии экссудации гидроксид кальция способен адсорбировать экссудат, препятствовать выходу экссудата из кровеносных сосудов в ткани, а также ингибировать фосфолипазу, что уменьшает высвобождение простагландинов — одного из основных медиаторов воспаления (L. Fava, 2010).

В данной работе представлен клинический случай лечения хронического апикального периодонтита зуба 1.5 с широким апикальным отверстием. Воспалительный процесс в периапикальных тканях зуба 1.5 способствовал развитию внутренней резорбции корня зуба, что привело к формированию широкого апикального отверстия. Такая клиническая ситуация создает трудности при проведении качественного эндодонтического лечения, так как требуется дополнительная механическая обработка корневого канала с целью создания оптимального апикального уступа для предотвращения выведения пломбировочного материала за верхушку корня зуба.

Материал и методы

Дополнительные методы обследования: было проведено диагностическое рентгенологическое исследование. При анализе внутриротовой контактной рентгенограммы зуба 1.5 отмечался очаг разряжения костной ткани в области верхушки корня зуба 1.5 (рис. 2). Рис. 2. Внутриротовая контактная рентгенограмма зуба 1.5 до лечения. При проведении электроодонтометрии зуба 1.5 было получено значение более 100 мкА. При проведении термометрии зуб 1.5 не реагировал на холодовой и тепловой раздражители.

В результате проведения основных и дополнительных методов обследования был поставлен диагноз: хронический апикальный периодонтит зуба 1.5 (К04.5). Однако наличие внутренней корневой резорбции было выявлено только в процессе эндодонтического лечения зуба.

Резорбция корня зуба - симптомы и лечение

Что такое резорбция корня зуба? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Шумяковой Евгении Александровны, стоматолога со стажем в 6 лет.

Над статьей доктора Шумяковой Евгении Александровны работали литературный редактор Юлия Липовская , научный редактор Елена Страндстрем и шеф-редактор Маргарита Тихонова

Определение болезни. Причины заболевания

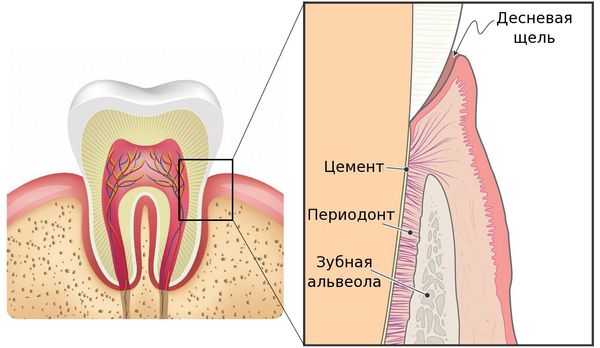

Резорбция корня зуба (root resorption) — это процесс, при котором рассасываются основные твёрдые ткани зуба —дентин и/или цемент [1] .

![Резорбция корня зуба [33]](https://probolezny.ru/media/bolezny/rezorbciya-kornya-zuba/rezorbciya-kornya-zuba-33_s.jpg)

При резорбции пациент не чувствует никаких изменений. Обычно поражение какого-либо участка зуба обнаруживается случайно при рентгенологическом исследовании.

Резорбция может быть физиологической и патологической:

- при физиологическом процессе рассасываются корни молочных зубов в период смены прикуса у детей;

- при патологической резорбции разрушаются ткани постоянного зуба у взрослого пациента.

В зависимости от того, где находится очаг поражения, выделяют два вида патологической резорбции:

- наружную (внешнюю), когда процесс начинается с поверхности корня;

- внутреннюю, когда рассасывание корня начинается со стороны пульпы.

Без лечения внутренняя резорбция может перейти во внешнюю с образованием перфорации (отверстия в зубе) и вызвать перелом зуба, поэтому необходимо вовремя диагностировать и лечить это заболевание [3] .

Причины резорбции корня зуба

Наиболее частые причины резорбции корня:

- Локальная инфекция, например хронический пульпит.

- Травма:

- острая — трещина или неполный вывих зуба, например из-за падения лицом вниз или хирургического вмешательства рядом с корневой системой;

- хроническая — длительное давление на зуб из-за неправильного расположения зуба в зубном ряду или некорректного лечения: неправильной установки внутриканального штифта при эндодонтическом лечении (лечении корневых каналов) или брекет-системы при ортодонтическом лечении [17] .

- Соматические заболевания: [28] ;

- патологии эндокринной системы (гиперпаратиреоз , сахарный диабет) [29] ;

- вирусные заболевания [30] ;

Также встречаются случаи идиопатической резорбции, когда не удаётся установить причину [31] [32] .

Причина внутренней резорбции — воспаление или повреждение пульпы. Чаще всего из-за травмы, ортодонтического вмешательства, бруксизма, травмы при удалении зубных камней. Однако даже при наличии большого очага инфекции резорбция может не возникнуть, так как её развитие зависит от многих факторов.

Наружная резорбция может быть вызвана внутриканальным отбеливанием, при котором отбеливающее вещество с перекисью водорода закладывают в канал зуба.

Распространённость резорбции корня зуба

Точная распространённость патологической резорбции неизвестна. Распределения по возрасту тоже нет, так как причины её появления не связаны с возрастом человека.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы резорбции корня зуба

В большинстве случаев патологическая резорбция корня зуба протекает бессимптомно. Но иногда можно заметить некоторые изменения. Например, внутренняя резорбция проявляется при увеличении процесса: пульпа из нормальной превращается в ткань с гранулёмами, из-за воспаления она видна через дентин — на зубе появляется розовое пятно. Со временем воспалённая пульпа отмирает, и розовый цвет сменяется серым.

![Розовое пятно на зубе [19]](https://probolezny.ru/media/bolezny/rezorbciya-kornya-zuba/rozovoe-pyatno-na-zube-19_s.jpg)

Когда из-за резорбции верхушка корня становится короче, зуб может стать подвижным. Если внутренняя резорбция переходит во внешнюю, образуется перфорация (отверстие в зубе). Перфорация корневого канала внешне может проявиться отёчностью или уплотнением на десне в области над перфорацией.

Если резорбция прогрессирует, у пациента возникает боль при накусывании, реакция на изменение температуры, кровоточивость дёсен. Если присоединяется воспаление в области периодонтальной связки (периодонта) , зубы становятся подвижными [4] .

Патогенез резорбции корня зуба

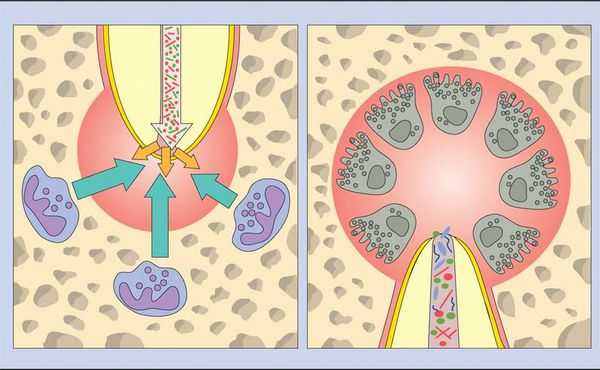

Количество костной ткани корня зуба контролируют клетки-остеобласты и остеокласты: остеобласты создают новую костную ткань, а остеокласты разрушают старую. Резорбция, как физиологическая, так и патологическая, происходит благодаря остеокластам [5] . Этот процесс запускается, когда остеокласты становятся более активными, чем остеобласты [10] [11] .

В здоровом организме есть защитные структуры, которые не допускают резорбцию зубов: цемент и периодонтальная связка предотвращают наружную резорбцию корня, а предентин, покрывающий внутреннюю поверхность корневого канала, — внутреннюю. Остеокласты не «прилипают» к этим поверхностям. Повреждение цемента, периодонтальной связки и предентина, например в результате травмы, позволяет остеокластам прикрепиться к внутренней или наружной поверхности корня, с этого момента и начинаются процессы резорбции дентина или цемента зуба.

Точное происхождение и стимуляция остеокластов окончательно не изучены , но есть некоторые теории:

- Остеобласты. В активации остеокластов огромную роль играют остеобласты. Они вырабатывают молекулы, которые активируют остеокласты и способствуют резорбции.

- Наследственный фактор. Пациенты с нарушениями в гене интерлейкина предрасположены к резорбции. Интерлейкин-1В является медиатором воспаления. Доказано, что он тесно связан с резорбцией твёрдых тканей зуба [14][15] .

- Бактерии. Пусковым агентом в активации остеокластов и запуске процессов резорбции могут быть бактерии (например, при бактериальном воспалении пульпы или других воспалительных реакциях), которые меняют Ph среды в кислую сторону [16] . Бактериальные токсины привлекают лейкоциты. В присутствии определённых токсинов лейкоциты преобразуются в остеокласты [18] . Костная ткань разрушается за счёт активности ферментов (коллагеназы, матрикс-металлопротеиназы и цистеин-протеиназы). Считается, что эти ферменты изначально заложены остеобластами в структуру дентина или кости, но активируются они только при контакте с остеокластами, когда изменяется Ph [20][21] .

- Внутриканальное отбеливание. Может быть пусковым механизмом в процессах наружной резорбции. Перекись водорода может перемещаться через дентинные канальцы в цемент и запускать процессы разрушения цемента и периодонта.

- Травма. Когда происходит травма зубов, внутри пульпы развивается кровотечение с образованием сгустков. Эти сгустки замещаются грануляционной тканью с остеокластами.

Классификация и стадии развития резорбции корня зуба

Типы резорбции:

Типы патологической резорбции:

Типы наружной резорбции:

- Поверхностная резорбция. Как правило, затрагивает только цемент зуба. Этот процесс может начаться при поверхностном повреждении зуба из-за травмы или ортодонтического лечения. Повреждения маленькие и нечасто выявляются. Резорбции подвергается прежде всего верхушка корня зуба. Очень редко повреждения обнаруживают со стороны полости рта и с внешней стороны. Жевание не нарушается. При устранении причины, которая запускает резорбцию, например после окончания ортодонтического лечения, участок резорбции восстанавливается самостоятельно. Поверхностные резорбции встречаются чаще, чем воспалительные и заместительные.

- Воспалительная резорбция. Это самый быстрый и агрессивный тип наружной резорбции. Причиной обычно является инфекция в пульпе. Наружная воспалительная резорбция поражает большую площадь твёрдых тканей зуба.

- Заместительная резорбция (анкилоз). При этом типе резорбции ткань зуба замещается костью, в результате чего зуб теряет физиологическую подвижность. Это хронический процесс, который чаще всего происходит после вывиха зуба и его реплантации, т. е. возвращения в лунку. Причиной считается повреждение периодонта на наружной поверхности корня. Заместительная резорбция со временем не исчезает и приводит к полному замещению тканей зуба. Процесс заместительной резорбции может быть в состоянии ремиссии, такую резорбцию называют транзиторной. Если зуб полностью замещается костью, говорят о прогрессирующей резорбции.

- Инвазивная цервикальная резорбция. Это один из вариантов наружной резорбции, который начинается с шейки зуба. Встречается очень редко. Процесс может возникать на любом зубе. Причиной является повреждение цемента в области шейки зуба в результате травмы, ортодонтического лечения или внутрикоронального отбеливания. Без лечения инвазивная резорбция приводит к разрушению и значительной потере твёрдых тканей зубов [4][25] .

Осложнения резорбции корня зуба

Осложнением резорбции можно считать состояние зуба, при котором появляются клинические симптомы. Если резорбция становится заметна невооружённым глазом или начинает влиять на чувствительность зубов, то чаще всего на этом этапе восстановить корень уже невозможно, зуб придётся удалить.

Внутренняя резорбция без соответствующего лечения переходит во внешнюю и приводит к перелому зуба [3] .

Диагностика резорбции корня зуба

Резорбция корня зуба протекает бессимптомно, пациент ни на что не жалуется. При осмотре можно диагностировать цервикальную резорбцию, если в толще эмали видно розовое пятно.

Часто резорбцию выявляют случайно при рентгенологическом исследовании по другому поводу [23] . На рентгенограмме внутренняя и внешняя резорбция будут выглядеть по-разному.

Рентгенологические признаки наружной и внутренней резорбции корня зуба

Воспалительная и заместительная резорбция рентгенологически очень похожи. Но при заместительной резорбции из-за образования кости на снимке не видно просветления в области периодонтальной щели.

Рентгеновское обследование зубов (дентальные рентгенограммы) — самым простой, быстрый и доступный метод диагностики. Но в сложных случаях, когда не удаётся поставить диагноз, лучше использовать компьютерную томографию (КТ). Этот метод более информативный [22] [23] [26] .

Лечение резорбции корня зуба

Лечение направлено на устранение причин резорбции и её последствий, а также на восстановление функции зуба.

При резорбции корня нет стандартного протокола лечения. Метод будет зависеть от многих факторов: вида резорбции, величины поражения, состояния пульпы и наличия адекватного доступа.

Внутренняя резорбция. Эта форма болезни лечится пломбированием корневых каналов гуттаперчей с применением минерал триоксид агрегата (МТА) и композитных герметиков.

Часто врачи применяют при лечении резорбции временные пломбировочные материалы, содержащие кальций. Однако такое пломбирование каналов на долгий период (больше трёх месяцев) может снизить эластичность дентина и привести к образованию трещин корня зуба [32] .

При внутренней резорбции с перфорацией, которая сообщается с ротовой полостью, проводится хирургическое лечение: выкраивается и отслаивается слизисто-надкостичный лоскут, с помощью алмазного бора удаляется патологически изменённая ткань в области резорбции. Отверстие в корне зуба закрывается специальным материалом, затем слизисто-надкостничный лоскут ушивается. Период восстановления тканей у каждого человека индивидуальный, но в среднем он составляет 2 - 3 недели.

Наружная воспалительная резорбция. При лечении такой резорбции обязательно нужно устранить причину её появления — инфекцию. Для этого необходимо тщательно механически и медикаментозно обработать и запломбировать корневые каналы. Можно на три недели поставить временную пломбу с кальцием. При воспалении в корневых каналах местно возникает сдвиг Ph в кислую сторону, а временная пломба с кальцием создаёт щелочную среду и тем самым уничтожает бактерии. Процесс может сопровождаться небольшой ноющей болью.

Заместительная резорбция. Остановить этот тип резорбции невозможно. Скорость замещения зуба костной тканью зависит от возраста: чем моложе пациент, тем быстрее будет протекать резорбция. У взрослых зуб может много лет сохранять свои функции прежде, чем полностью будет замещён. Рекомендуется придерживаться выжидательной тактики. Когда коронка зуба будет держаться только за счёт зубо-десневого прикрепления, её нужно будет удалить, затем установить имплантат [6] [27] .

Чтобы предотвратить или задержать развитие заместительной резорбции после полного вывиха зуба и реплантации, перед возвращением зуба в лунку на корень можно нанести препарат Emdogain [8] .

Цервикальная резорбция. Наиболее эффективным методом лечения цервикальной резорбции является удаление поражённой ткани. После этого дефект зуба обрабатывают по принципам препарирования кариозных полостей и восстанавливают анатомическую форму зуба [19] .

Этот вид резорбции лечится с помощью «сэндвич-техники» с использованием стеклоиономерных цементов и композитных материалов, а также с применением МТА ( минерал триоксид агрегата) как дезинфицирующего и биосовместимого материала, который положительно влияет на результат лечения.

Прогноз. Профилактика

Наиболее благоприятный прогноз при лечении внутренней резорбции, которая не сообщается с ротовой полостью. Рецидив может произойти при попадании инфекции в герметично запломбированный канал.

Все виды наружной резорбции хуже поддаются лечению, рецидивы случаются чаще, поэтому и прогноз менее благоприятный. Когда именно может развиться рецидив, сказать невозможно, каждый случай индивидуален.

Профилактика резорбции корня зуба

Своевременное и адекватное эндодонтическое лечение травмированного зуба может предотвратить воспалительную резорбцию. Также лечение корневых каналов помогает не допустить потерю костной ткани и появление перфораций корня зуба.

Если процесс запущен, есть перфорация и утрачено большое количество тканей, перед эндодонтическим лечением лучше восстановить их целостность с помощью МТА или биокерамики [31] .

Периодонтит - симптомы и лечение

Что такое периодонтит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлова Владимира Игоревича, стоматолога со стажем в 17 лет.

Над статьей доктора Козлова Владимира Игоревича работали литературный редактор Маргарита Тихонова , научный редактор Сергей Федосов

Периодонтит — это заболевание, вызванное бактериями, травмой или лекарственными препаратами, в результате которого происходит воспаление комплекса соединительной ткани (периодонта), расположенной между цементом зуба и зубной альвеолой. [9] [20]

В общей структуре стоматологических заболеваний периодонтит встречается во всех возрастных группах пациентов и составляет 25-30% от общего числа обращений в стоматологические учреждения. [3]

В зависимости от причин возникновения выделяют три типа периодонтита:

- Травматический периодонтит — может развиться как при однократном сильном механическом воздействии (ушиб, удар, попадание косточки), так и при неоднократных небольших механических повреждениях (например, при постоянном откусывании нитей швеёй).

- Медикаментозный периодонтит — возникает в результате выхода сильнодействующих препаратов из корневого канала в ткани периодонта (например, когда в зубе было оставлено лекарство, а следующий приём состоялся позже, чем это было показано по инструкции безопасного периода нахождения препарата в канале). [11]

Пути инфицирования тканей периодонта:

- внутризубной — выход токсинов и бактерий через систему корневого канала после инфицирования пульпы и её некротизации в ткани периодонта;

- внезубной — переход воспаления из окружающих тканей (остеомиелит, остит, гайморит, пародонтит и т. д.).

Крайне редко возможно инфицирование тканей периодонта гематогенным (через кровь) и лимфогенными путями.

Симптомы периодонтита

Проявления заболевания напрямую зависят от его формы.

Хронические формы периодонтита в большинстве случаев протекают бессимптомно и выявляются во время рентгенологического исследования либо при обострении.

Признаки острого периодонтита и обострения его хронической формы:

- боль в зубе (причём чаще всего можно точно указать, какой именно зуб болит) — в начале заболевания боль слабо выраженная, ноющая, но позднее она становится более интенсивной, рвущей и пульсирующей;

- боль при жевании и прикосновении к зубу;

- чувство "выросшего зуба" — ощущение, что зуб стал длиннее других и первым смыкается с зубами-антагонистами;

- наличие большой кариозной полости в больном зубе или его предшествующее лечение по поводу глубокого кариеса или пульпита;

- иногда возникает отёк мягких тканей в области поражённого зуба — связано с выходом воспалительного экссудата (жидкости) из очага, находящегося в периодонте, в поднадкостничное пространство или мягкие ткани;

- открытие свищевого хода, чаще всего располагающегося на десне в проекции корня поражённого зуба (может возникнуть при обострении хронического периодонтита);

- отсутствие реакции больного зуба на холодное, горячее, сладкое или кислое;

- возможная подвижность зуба, связанная с инфильтрацией периодонта.

Патогенез периодонтита

Острый верхушечный периодонтит

После повреждения периодонта по одной из указанных выше причин возникает кратковременный интенсивный тканевый ответ. Этот процесс сопровождается клиническими симптомами острого периодонтита. [7]

Ответ ткани, как правило, ограничен периодонтальной связкой. Он приводит к типичным нервно-сосудистым реакциям воспаления, которые проявляются гиперемией (переполнением кровью), застоем сосудов, отёком периодонтальной связки и экстравазацией (вытеканием в ткани) нейтрофилов. Поскольку целостность кости, цемента и дентина ещё не нарушена, периапикальные изменения на этом этапе не обнаруживаются при рентгенологическом исследовании.

Если воспаление было вызвано неинфекционными раздражителями, то поражение может исчезнуть, а структура апикального периодонта восстанавливается. [13] [14]

Когда происходит инфицирование, нейтрофилы не только борются с микроорганизмами, но также выделяют лейкотриены и простагландины. Первые привлекают больше нейтрофилов и макрофагов в область поражения, а вторые активируют остеокласты — клетки, участвующие в разрушении костной ткани. Так, через несколько дней кость, окружающая периодонт, может резорбироваться (раствориться), тогда в области верхушки корня рентгенологически обнаруживается расширение периодонтальной щели. [15]

Нейтрофилы погибают в месте воспаления и высвобождают из своих гранул ферменты, которые вызывают разрушение внеклеточных матриксов и клеток. Такое "расщепление" тканей предотвращает распространение инфекции в другие части тела и обеспечивает пространство для проникновения защитных клеток.

Во время острой фазы макрофаги также появляются в периодонте. Они продуцируют провоспалительные и хемотаксические (аллергические) цитокины. Эти молекулы усиливают местный сосудистый ответ, разрушение кости и деградацию внеклеточных матриц, а также могут заставить гепатоциты повысить выработку белков острой фазы.

Острый первичный периодонтит имеет несколько возможных исходов:

- самопроизвольное заживление;

- дальнейшее усиление и распространение в кости (альвеолярный абсцесс);

- выход наружу (образование свищей или синусового тракта);

- хронизация процесса. [19]

Хронический периодонтит

Длительное присутствие микробных раздражителей приводит к сдвигу в сторону макрофагов, лимфоцитов (Т-клеток) и плазматических клеток, которые инкапсулировуются в коллагеновой соединительной ткани.

Провоспалительные цитокины (клетки иммунной системы) являются мощными стимуляторами лимфоцитов. Активированные Т-клетки продуцируют множество цитокинов, которые снижают выработку провоспалительных цитокинов, что приводит к подавлению процесса разрушения кости. Напротив, полученные из Т-клеток цитокины могут одновременно усиливать выработку факторов роста соединительной ткани, что оказывает стимулирующее и пролиферативное воздействие на фибробласты и микроциркуляторное русло.

Возможность подавления деструктивного процесса объясняет отсутствие или замедленную резорбцию кости и восстановление коллагеновой соединительной ткани во время хронической фазы заболевания. Следовательно, хронические поражения могут оставаться бессимптомными в течение длительного времени без существенных изменений на рентгенограмме. [21]

Равновесие, существующее в периодонте, может быть нарушено одним или несколькими факторами, например, микроорганизмами, «размещёнными» внутри корневого канала. Они продвигаются в периодонт, и поражение самопроизвольно становится острым с повторным появлением симптомов.

В результате во время этих острых эпизодов микроорганизмы могут быть обнаружены в костной ткани, окружающей периодонт, с быстрым увеличением рентгенологических проявлений. Эта рентгенографическая картина обусловлена разрушением апикальной кости, которое происходит быстро во время острых фаз и относительно неактивно на протяжении хронического периода. Следовательно, прогрессирование заболевания не является непрерывным, а происходит прерывистыми скачками после периодов "стабильности".

Цитологические исследования показывают, что около 45% всех хронических периодонтитов эпителизированы. Когда эпителиальные клетки начинают разрастаться, они могут делать это во всех направлениях случайным образом, образуя неправильную эпителиальную массу, в которую попадают сосудистая и инфильтрированная соединительная ткань. При некоторых поражениях эпителий может врастать во вход корневого канала, образуя пломбоподобное уплотнение на апикальном отверстии.

Классификация и стадии развития периодонтита

Классификация периодонтитов главным образом отображает причину воспаления, и что именно происходит в тканях пародонта. Самой распространённой классификацией, используемой на практике, является классификация И.Г. Лукомского: [17]

- Острый верхушечный (апикальный) периодонтит:

- серозный;

- гнойный.

- Хронический верхушечный (апикальный) периодонтит:

- фиброзный;

- гранулирующий;

- гранулематозный.

- Обострение хронического периодонтита.

Также при постановке диагноза используется классификация по МКБ-10:

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения:

K04.5 Хронический апикальный периодонтит:

- апикальная или периапикальная гранулема;

- апикальный периодонтит БДУ.

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью:

- зубной (дентальный) абсцесс с полостью;

- дентоальвеолярный абсцесс с полостью.

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости:

- зубной (дентальный) абсцесс БДУ;

- дентоальвеолярный абсцесс БДУ;

- периaпикальный абсцесс БДУ.

K04.8 Корневая киста:

- апикальная (периодонтальная) киста;

- периaпикaльная киста;

- остаточная корневая киста.

Осложнения периодонтита

Осложнения периодонтита зависят от причинного зуба, локализации воспалительного очага, формы и стадии заболевания. Условно можно разделить все осложнения на несколько групп. [8]

Осложнения, вызванные распространением инфекции из периодонтального очага:

- Одонтогенный периостит — распространение воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный абсцесс — формирование ограниченного полостного гнойного очага, возникающего в результате гнойного расплавления подслизистой, подкожной, межмышечной, межфасциальной клетчатки, лимфоузлов, мышечной ткани или кости. Формирование абсцессов преимущественно происходит в околочелюстных мягких тканях.

- Одонтогенная флегмона — формирование разлитого гнойного воспаления клетчатки, расположенной под кожей, слизистой оболочкой, между мышцами и фасциями.

- Одонтогенный гайморит — формирование воспаления в гайморовой пазухе, вызванное распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный лимфаденит — формирование воспаления в регионарных лимфатических узлах, вызванного распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный остеомиелит — гнойное воспаление челюстной кости (одновременно всех её структурных компонентов) с развитием участков остеонекроза.

Осложнение, вызванное деструктивными изменениями в перерадикулярной кости:

- Вторичная адентия — потеря одного или нескольких зубов, причиной которой служит разрушение костной ткани, окружающей корень зуба, препятствующее дальнейшему функционированию такого зуба.

Осложнение, вызванное формированием свищевого хода:

- Кожные свищи — образование свищевого хода, открывающегося на поверхность кожи.

Диагностика периодонтита

Диагностика периодонтита проводится на основании жалоб пациента, анамнеза заболевания, оценки общесоматического статуса, осмотра головы и шеи, полости рта, зуба, его перкуссии, зондирования и термопробы, электроодонтодиагностики (ЭОМ) и рентгенологического исследования. [10]

ЭОМ — это метод стоматологического исследования, основанный на определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба при прохождении через неё электрического тока.

Диагностические признаки острого периодонтита:

Диагностические признаки хронического периодонтита:

Диагностические признаки обострения хронического периодонтита

Чаще всего клиническая картина соответствует острому периодонтиту, за исключением того, что всегда рентгенологически выявляются изменения в тканях периодонта, характерные для той или иной формы периодонтита. [12]

Лечение периодонтита

Лечение периодонтита направлено на устранение причин, механизмов и проявлений заболевания. Методы лечения бывают терапевтическими, хирургическими и комбинированными.

Терапевтическое лечение

Данный метод лечения нацелен на устранение патогенной микрофлоры, находящейся в эндодонте — комплексе поражённых тканей, включающем пульпу и дентин, которые связаны между собой морфологически и функционально. Поэтому иначе такое лечение называют эндодонтическим. [16]

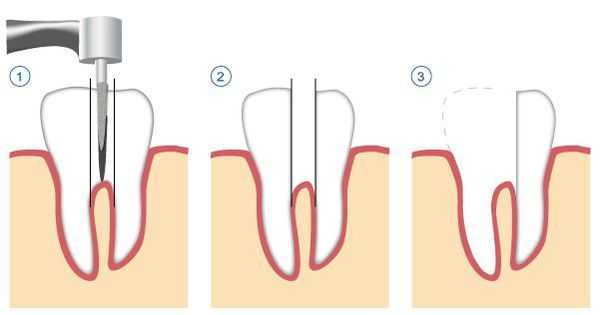

Этапы эндодонтического лечения:

- адекватное обезболивание;

- изоляция зуба или нескольких зубов, в которых будут проводится манипуляции, от полости рта;

- создание эндодонтического доступа (иссечение твёрдых тканей зуба или пломбировочного материала, закрывающих доступ в систему корневого канала;

- прохождение и определение длинны корневого канала (это длинна от устья до верхушки корня);

- создание корневого канала определённого диаметра и формы;

- введение в корневой канал лекарственных препаратов;

- пломбирование корневого канала;

- восстановление анатомии и функции зуба с помощью пломбировочного материала или ортопедической конструкции.

Хирургическое лечение

К оперативному лечению прибегают только в случаях неэффективности или невозможности терапевтического лечения.

К хирургическим методам лечения относятся:

- удаление части корня зуба (резекция) — позволяет сохранить зуб, даже если у верхушки корня присуствовала киста;

- удаление зуба целиком, с последующим замещением утраченного зуба.

Течение и прогноз периодонтита, безусловно, зависят от своевременности обращения к стоматологу и качества проведенного им лечения. При эффективном лечении каналов происходит восстановление участка разрушенной кости, и зуб сохраняет свои функциональные свойства. При несвоевременном обращении пациента или безуспешном лечении высока вероятность потери зуба, а осложнения хронического периодонтита могут представлять серьёзную угрозу здоровью и жизни.

Для профилактики периодонтита необходимо тщательно ухаживать за полостью рта, регулярно проводить осмотры у врача-стоматолога и своевременно лечить одонтогенные очаги инфекции, такие как кариес и пульпит. [2] [5] [6]

Резорбция корня

Резорбция корней зубов - это утрата или растворение внутреннего дентина либо внешнего покрытия разветвлений (стоматологического цемента). Впервые такое явление было описано почти двести лет назад и называлось явлением загадочным, особенным. Исчезновение массивов, поглощение корневых тканей окружающими стало научным фактом. Сегодня стоматологи отмечают: данное явление поражает зубной ряд пациентов всех возрастных категорий, не зависит от состояния тканей пародонта, а при игнорировании проблемы происходит потеря зубов.

Причины развития недуга

Резорбция корня зуба развивается как следствие :

- Травмы. Пагубны сильные механические одномоментные воздействия (например, удар, падение) и постоянные неадекватные нагрузки.

- Смены молочных зубов на постоянные.

- Некроза тканей пульпы.

- Уязвимости периодонта - характерные заболевания, несвоевременное лечение.

- Компрессии, которая возникает в связи с новообразованиями (зло- или доброкачественными, кистами, гранулемами).

В результате действия факторов повреждаются: связка, которая удерживает зуб, и цемент, обеспечивающий целостность корня среди других тканей.

Виды резорбции

В зависимости от причины, которая спровоцировала процесс, врачи называют два вида подобного состояния:

1. Физиологическая резорбция.

Это вариант когда молочные детские зубы меняются на постоянные коренные. Процесс рассасывания корня развивается в здоровых тканях, протекает без особых проблем даже, если зубы были пролечены от кариеса. Костная ткань остается сохранной.

2. Патологическая резорбция корней зубов.

Это осложнение после механических воздействий, реимплантации, патологий зубного нерва, усиленного давления зубов друг на друга, влияния кисты, новообразований, инфекций. В этом случае недуг протекает одновременно с воспалительными процессами. Рентгеновский снимок показывает атрофию костной ткани.

Примеры работ:

Заметили у себя симптомы резорбции корня зуба?

Не затягивайте, запишитесь к нам на консультацию! Пройдите качественную диагностику и лечение!

Типы резорбции

Также выделяют два типа резорбции, каждый из которых без лечения может спровоцировать полную потерю зубов или частичную потерю зубов.

Внутренняя резорбция

Дентин (или цементная оболочка) всасываются в корневой канал, растворяются, исчезают. Начинается воспаление внутри зуба, потом охватывает внешние поверхности. Обычно причиной патологии является травма, ожог (термический, химический), инфицирование. Воспаленные клетки увеличиваются. Структура мягких и твердых тканей изменяется. Симптомы резорбции:

- Изменение оттенка зубной единицы на розовый. Ткань нервно-сосудистого пучка превращается в гранулематозную. После отмирания становится серой.

- Появляются болевые ощущения.

- Заметна подвижность единиц.

При отсутствии диагностики зуб становится пустой оболочкой. Он повержен кариесу, хрупок - раскалывается при малейших нагрузках. На ранних стадиях выявляется при профилактических осмотрах или как сопутствующий вариант при лечении других зубов.

Внешняя резорбция

Причина - последствие травм, инфекция или быстрая смена положения корней (возможна при установке брекетов). Эмаль также меняет цвет на умеренно-красный или розовый. Развивается в месте соединения с тканями челюсти. Причины:

- Действие патогенной микрофлоры внутри корневого канала.

- Вывихи зубов.

- Некроз нервного пучка.

Явные симптомы отсутствуют. Кровеносные капилляры десны, опоясывающих тканей проникают в зубной корень, меняя оттенок коронки. Обнаружить изменения можно, сделав рентгеновский снимок. Редко диагностируется в начальной стадии, возможна потеря жевательных зубов либо потеря центральных зубов. Врачи отмечают агрессивное течение, быстрое развитие с обширными деструкционными процессами, начинается резорбция костной ткани зуба.

Врач выбирает методику в каждом конкретном случае, учитывая сложность, особенности организма пациента. Стоматолог может прибегнуть к очистке каналов, их герметизации. При запущенном процессе, когда наблюдается необратимое рассасывание корней зубов, показано удаление единицы с последующим протезированием или имплантацией.

На ранних стадиях при малых поражениях, хирург удаляет инфицированные участки, выполнив надрез десны.

Если причина новообразование или неправильно растущий соседний зуб, то опухоль убирают хирургическим путем, мешающую или охваченную патологией единицу (выбор делает доктор в зависимости от показаний) в большинстве случаев удаляют.

Как избежать проблем и вовремя их диагностировать

Профилактика подобного состояния условна. Это своевременное лечение кариеса, заболеваний десен. Занятия спортом с применением капы, ежедневная гигиена, прием БАДов, в частности цитрата кальция с витамином D.

Своевременная диагностика возможна только при регулярном проведении профилактических осмотров. Поэтому так важно дважды в год посещать клинику. Теперь это удобно: можно записаться к врачу и попасть к нему без очереди в назначенное время.

Вывих зуба - симптомы и лечение

Что такое вывих зуба? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гаспаряна Карена Камоевича, стоматолога-хирурга со стажем в 17 лет.

Над статьей доктора Гаспаряна Карена Камоевича работали литературный редактор Юлия Липовская , научный редактор Сергей Федосов и шеф-редактор Лада Родчанина

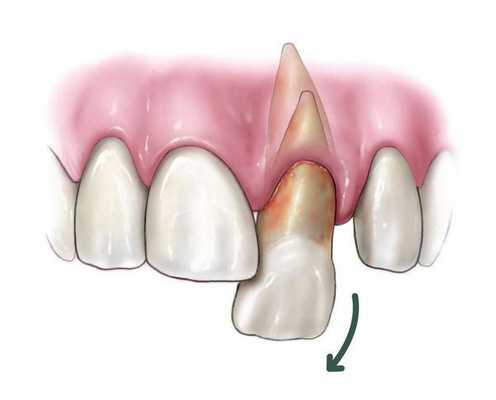

Вывих зуба — это патологическое перемещение зуба по отношению к альвеоле (костной лунке, в которой фиксируется зуб), вызванное насильственным механическим воздействием и сопровождающееся повреждением периодонта (связки, которая окружает зуб) и сосудисто-нервного пучка зуба (пульпы) [1] .

Травмы челюстно-лицевой области встречаются довольно часто как у детей, так и у взрослых. По статистике больше всего повреждениям подвержены верхние передние зубы — клыки и резцы [12] . Вывих зуба является одной из самых распространённых травм в этой области.

Вывих зуба может быть вызван следующими причинами [1] [10] :

- повреждением челюстно-лицевого аппарата в результате механической травмы, нанесённой при ударе, падении с высоты и т. д. (чаще возникает у детей, подростков и спортсменов);

- множественными травмами головы (например в дорожно-транспортных происшествиях);

- травмами, полученными в результате откусывания слишком жёсткой, твёрдой пищи;

- травмами, полученными в результате попадания в пищу инородных твёрдых частиц (косточек из плодов и ягод, костных обломков и др.);

- некоторыми вредными привычками, легкомысленным отношением к состоянию здоровья своих зубов (например открывание зубами бутылок, раскалывание скорлупы орехов и прочее);

- некорректным удалением зубов, в результате чего происходит вывих находящегося рядом зуба (как правило, постоянного).

Симптомы вывиха зуба

Симптомы зависят от вида вывиха зуба [1] [11] :

- Неполный вывих : боль усиливается при контакте с зубом, например во время приёма пищи; на слизистой оболочке полости рта имеются маленькие ранки, ссадины и гематомы; мягкие ткани отёчны; наблюдается смещение зуба в сторону и его значительная подвижность; вынужденное положение челюсти в связи с наличием болевых ощущений.

- Полный вывих: сопровождается сильной болью; зуб в лунке отсутствует; пустая лунка кровоточит; десна изменена в цвете; имеется припухлость; может возникнуть гематома; происходит локальное повышение температуры; некоторое время могут наблюдаться дефекты речи.

- Вколоченный вывих : пациент чувствует постоянную боль, усиливающуюся при давлении, жевании, смыкании челюстей; при пальпации десны появляется её гиперемия (покраснение) и отёчность; возникает незначительное кровотечение из места травмы. Что интересно, при перкуссии (постукивании) травмированного зуба человек не ощущает болевых ощущений и дискомфорта. При визуальном осмотре заметно укорочение зуба или же он полностью "спрятан" в лунке, при этом неподвижен.

Для всех видов вывиха характерна следующая симптоматика: боль в области причинного зуба, кровоточивость, отёчность десны.

Патогенез вывиха зуба

Для каждого вида вывиха зубов характерен индивидуальный патогенез [1] .

Неполный вывих характеризуется сохранением зуба в его лунке и сопровождается разрывом части волокнистых структур, окружающих и удерживающих зуб, либо растяжением волокон в той или иной степени. Для данной патологии характерно изменение положения коронки зуба и корня в зубном ряду по отношению к стенкам альвеолы. Зуб имеет неправильное положение вследствие смещения в вестибулярную ( в сторону губы) или оральную сторону, в сторону соседнего зуба или поворота вокруг оси. Это приводит к нарушению формы зубного ряда. Неполный вывих может сочетаться с переломом коронки, корня зуба или альвеолярного отростка.

Полный вывих характеризуется полным разрывом волокнистых структур периодонта (в том числе круговой связки зуба). При этом травмированный зуб в лунке отсутствует, а сосудисто-нервный пучок зуба всегда разрывается. Вывих может сопровождаться переломом края альвеолы. Иногда зуб может присутствовать в альвеоле за счёт единичных сохранившихся волокон круговой связки. По статистике полному вывиху чаще подвергаются фронтальные зубы верхней челюсти, реже — нижней. Меньше других подвержены полному вывиху клыки.

Вколоченный вывих — это травма считается наиболее неблагоприятной. Тело зуба под воздействием большой давящей силы погружается в ткани челюсти (он входит глубоко в лунку) и корень внедряется вглубь альвеолярного отростка и тела челюсти. Для вколоченного вывиха также характерен полный разрыв волокон периодонта. Крайне редко некоторая их часть сохраняет свою непрерывность, но существенно растягивается и надрывается. Сосудисто-нервный пучок, как правило, разрывается. Из-за внедрения более широкой части зуба в более узкую происходит деформация стенок альвеолы: они раздвигаются и ломаются. Данный вид вывиха иногда сопровождается поворотом зуба вокруг оси, смещением в вестибулярном или оральном направлении. Особенно это касается верхних зубов, когда вследствие вывиха может произойти повреждение носовых (гайморовых) пазух.

Классификация и стадии развития вывиха зуба

Согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) код вывиха зуба — S03.2. Различают три вида [1] [3] :

- неполный вывих (при этом зуб частично остается в костной лунке);

- полный вывих (зуб полностью отсутствует в лунке);

- вколоченный вывих (зуб вколачивается в костную лунку).

- изолированный вывих (имеется только вывих зуба);

- вывих, сопровождающийся переломом коронки или корня зуба (при этом наблюдается подвижность зуба или отсутствие его части);

- вывих, сочетающийся с переломом альвеолярного отростка или челюсти (сопровождается отёчностью мягких тканей в области травмы).

Вывих зуба относится к травмам зубов (кроме вывиха сюда относятся ушиб зуба и перелом). При ушибе травмированный зуб остается на месте, при переломе — отсутствует часть зуба.

Осложнения вывиха зуба

Вывих зуба — это достаточно серьёзная проблема. Если вовремя не обратиться к врачу, то можно получить ряд осложнений [9] :

- Остановка роста зубного корня (наблюдается при вывихе зуба у детей) — приводит к развитию неполноценного зуба, может развиться гипоплазия (недоразвитие) эмали зуба.

- Укрепление зуба в неправильном положении (вестибулярная или оральная позиция зуба, разворот зуба) — приводит к аномалиям прикуса.

- Искривление зубного корня, изменение его длины.

- Выпадение зуба из лунки.

- Резорбция корня — патологическое рассасывание корней из-за наличия очага хронического воспаления (определяется только рентгенологически).

- Перелом коронки и корня зуба — наблюдается повышенная подвижность зуба или отсутствие его части.

- Травматический пульпит (воспаление пульпы зуба) — характеризуется самопроизвольными болями или реакцией на термические раздражители.

- Некроз (омертвение тканей) пульпы — может возникнуть при полном и вколоченном вывихах. (воспаление околокорневых тканей) — сопровождается резкой болью при касании зуба.

- Перелом стенок альвеолы.

- Периостит (воспаление ткани, покрывающей кость) — характеризуется появлением гнойного очага в области причинного зуба.

- Абсцесс (гнойное воспаление мягких тканей) — возникает отёк, припухлость, болезненные ощущениям и др.

Диагностика вывиха зуба

Диагностика данного вида травмы несложна. Вывих зуба редко остаётся незамеченным со стороны пациента из-за ярко-выраженног о болевого синдрома и невозможности приёма пищи, поэтому пациент самостоятельно обращается за помощью к стоматологу.

При первичном визуальном осмотре специалист определяет характер травмы без труда, так как признаки вывиха проявляются достаточно ярко. Но для более детального изучения характера и формы патологии (для оценки состояния челюсти, соседних зубов и иннервации в области повреждённого зуба) стоматолог назначает рентгенологическое исследование: ортопантомографию (ОПТГ) или компьютерную томографию челюсти . Это поможет дифференцировать вывих от иных форм травмы зуба (ушиба и перелома), кроме этого оценить структуру костной ткани, окружающей зуб на предмет трещин и перелома.

Также пациенту может быть назначена электро одонто диагностика (ЭОД) , по результатам которой врач сможет понять, в каком состоянии находится пульпа: если пульпа не реагирует на ток, она является нежизнеспособной. Полученные диагностические данные определят дальнейшую тактику лечение [2] [8] .

Лечение вывиха зуба

До обращения к врачу пациенту необходимо оказать первую доврачебную помощь, которая заключается в следующем [4] :

- Необходимо осмотреть полость рта на наличие кровотечения, костных отломков или выпавшего зуба.

- В случае обнаружения кровотечения необходимо принять меры для его остановки.

- Если вывих полный, то необходимо наложить стерильный тампон, чтобы остановить кровотечение. Его изготавливают из марлевой повязки, которую сворачивают несколько раз, затем накладывают на кровоточащую лунку (на 15-30 минут) и закрывают челюсть, тем самым обеспечивая кровоостанавливающий эффект.

- Далее нужно приложить холод к щеке или губам в проекции травмы зуба. Это поможет предотвратить возникновение отёка, уменьшить кровотечение и снизить болезненные ощущения.

- Если травма вколоченная, то необходимо избежать давления на зуб или лунку, так как это может значительно усилить боль.

- Если зуб выпал, то его необходимо сохранить. Для этого нужно взять чистую ткань или марлю, смоченную водой, и обернуть ею зуб. Обработку поверхности зуба проводить не следует, стоматолог все сделает сам.

- Далее обеспечить срочную доставку пациента к стоматологу.

После осмотра врач-стоматолог выбирает стратегию лечения данной травмы в зависимости от типа повреждения , а также от степени поражения зуба и окружающих его тканей. Ставится главный вопрос: "Можно ли сохранить зуб?" На него может ответить только стоматолог после комплексной диагностики .

Главным критерием считается состояние костной ткани около корня травмированного зуба. Если отмечается сохранность не менее половины длины зубного корня — зуб рекомендуется сохранить.

Лечение неполного вывиха

Если у пациента наблюдается неполный вывих, то лечение начинают с проводникового обезболивания, после чего врач аккуратно репонирует (устанавливает в лунку) зуб. Репозиция проведена правильно, если при смыкании челюстей отсутствует соприкосновение травмированного зуба с антагонистом.

Поставить зуб на место сложнее, если с момента вывиха прошло более двух суток, так как в месте травмы уже образовался организующийся кровяной сгусток. В этом случае следует произвести раскачивание зуба с последующей репозицией по вышеприведённой методике.

Но если больной обратился за помощью через несколько недель и зуб уже самостоятельно укрепился в неправильном положении, поставить его в зубную дугу можно только с помощью ортодонтических аппаратов.

После проведённых лечебных мероприятий вывихнутый зуб иммобилизируют (обездвиживают). Для этого врач использует индивидуальную шину-каппу, изготовленную непосредственно на пациенте. В шину обязательно включают не менее двух здоровых зубов по обе стороны от неполного вывиха. Шину накладывают минимум на 5-6 недель.

Перед шинированием и в динамике лечения проверяют электровозбудимость (реакцию на электрический ток) сосудисто-нервного пучка. Понижение или отсутствие электровозбудимости не только в первые 1-2 недели после травмы не обязательно говорит о необратимых изменениях. Реакция пульпы может приходить в норму в течение нескольких месяцев. Но если обнаруживаются клинические признаки гибели пульпы, её необходимо удалить, а канал пролечить, иначе оставшаяся в канале мёртвая пульпа приводит к развитию острого периодонтита или периостита.

После неполного вывиха не исключена внешняя резорбция (рассасывание) корня, которая не прогрессирует. При этом выраженность процесса резорбции определяется степенью смещения корня зуба при вывихе: чем больше смещение, тем большая поверхность корня может подвергнуться разрушению.

Лечение неполного вывиха молочного зуба заключается в противовоспалительной терапии, антисептической обработке раны и рентгенологическом контроле через 1, 3 и 6 месяцев.

Лечение полного вывиха

В случае полного вывиха зуба, если с момента травмы прошло не более двух суток, проводится его реплантация (установка зуба обратно в лунку) [8] .

Но есть случаи, в которых она не показана:

- нарушение целостности стенок лунки и развивающийся воспалительный процесс;

- выраженное разрушение непосредственно травмированного зуба.

Чем раньше проводится реплантация, тем выше вероятность положительного результата. Резорбция корня в данной ситуации менее выражена и протекает медленнее.

Реплантацию проводят по общепринятой методике:

- Травмированный зуб промывают и помещают в изотонический раствор натрия хлорида с антибиотиками до самой операции.

- Если после вывиха прошло не более 10 часов, можно реплантировать зуб, не проводя эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов). В таком случае эндодонтическое лечение зуба проводят через 2-3 недели после реплантации, когда становится очевидным приживление зуба.

- Если с момента вывиха прошло более 10 часов, пульпу полностью удаляют, а канал после механической и медикаментозной обработки пломбируют. Зуб после реплантации выводят из прикуса и укрепляют путём шинирования с помощью пластмассовой шины-каппы. Снимают её только через 3-4 недели.

- После реплантации необходимо в течение от одного до двенадцати месяцев проводить рентгенологический контроль. Это позволяет судить о состоянии корня зуба, периодонта и кости.

Необходимо отметить, что самые благоприятные результаты получены при проведении реплантации через 20-30 минут после вывиха.

Лечение полного вывиха молочного зуба заключается в противовоспалительной терапии, антисептической обработке лунки. Реплантация временного зуба не проводится.

Лечение вколоченного вывиха представляет определённые трудности.

Можно придерживаться выжидательной тактики, направленной на самостоятельное выдвижение травмированного зуба. Чаще всего данная методика применяется при вколоченных вывихах временных резцов: в данном случае выдвижению зуба способствует дальнейшее формирование корня зуба, если зона роста зуба сохранилась.

Первые признаки самопроизвольного выдвижения зуба возможно увидеть через неделю-полторы после вывиха, но иногда сроки увеличиваются до четырёх-шести недель.

При появлении признаков острого воспалительного процесса необходимо эндодонтически пролечить зуб. Резорбция корня в случае вколоченного вывиха также возможна, но она менее объёмна, чем при реплантации.

Вероятность самопроизвольного выдвижения зуба снижается при сильном вколачивании, большом воспалительном процессе, наличии инфекции на верхушке зуба.

Репозицию вколоченной травмы с фиксацией на 4-6 недель нужно проводить не позже трёх суток после вывиха. Эта манипуляция сопровождается потерей краевого участка альвеолы и последующей резорбцией корня зуба. Полноценное лечение корневых каналов зуба производится после укрепления зуба в лунке [6] .

Также можно использовать ортодонтические конструкции для выдвижения зуба. Это целесообразно при неглубоком вколачивании зуба в лунку, когда часть коронки зуба дает техническую возможность зафиксировать на ней ортодонтическую конструкцию. Для предупреждения развития анкилоза (неподвижности) ортодонтическое выдвижение зуба необходимо начинать сразу после травмы. Такая тактика снижает степень резорбции корня.

Необходимо отметить, что аппаратное ортодонтическое лечение у детей начинают не ранее, чем через 3-4 недели после травмы.

При лечении вколоченного вывиха иногда допустимо удалить зуб с последующей его реплантацией. Стоит помнить одно правило: чем раньше проведена реплантация зуба при вывихе, тем позже наступают осложнения в виде резорбции корня.

Показанием к удалению вколоченного зуба без его реплантации являются резвившийся анкилоз и значительная травма альвеолы (перелом стенок) [5] [7] .

В случае соблюдения всех индивидуальных рекомендаций врача прогноз должен быть благоприятным. Но также нельзя исключать и возможность возникновения патологической резорбции корня зуба, что может привести к его дальнейшему удалению. Это может произойти при чрезмерной жевательной нагрузке на репонированный (вправленный) зуб, повторной травме зуба, использовании репонированного зуба в качестве опоры (при шинировании, установке брекетов), неправильном репонировании в полости рта.

Профилактика данного заболевания должна заключаться в устранении вредных привычек, избегании травмирующих ситуаций, соблюдении правил безопасности и более бережном отношении к собственной полости рта [1] .

Читайте также: