Сальные железы. Мышцы, поднимающие волос.

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 21.01.2026

В чем истинное назначение потенциальной «мини-фабрики» по производству волоса (т. е. волосяного фолликула, в котором циклически фазы сменяют друг друга — сначала идет усиленный синтез клеток, а затем этот процесс затормаживается и полностью прекращается)? Для чего природой была придумана такая высокоорганизованная энергозатратная система? К сожалению, на сегодняшний день однозначного ответа на эти вопросы ученые дать не могут, хотя уже существует несколько гипотез. Может быть, в скором времени удастся получить ответы, т. к. большинство последних теоретических работ в области дерматологии и трихологии посвящены изучению биологических часов волосяного фолликула и процессам дифференцировки клеток .

Сегодня научные исследования достигли такой высоты, что стала возможной расшифровка генов, «ответственных» за облысение; есть разработки, касающиеся «перепрограммирования» генетической информации, ответственной за количество волос на голове, и так далее. Но для того, чтобы разобраться во всем этом, начать необходимо с минимальных знаний.

Как устроены наши волосы?

Вы, вероятно, когда-нибудь уже слышали, что волос — это мертвая субстанция. Так ли это? И так, и не так! С точки зрения физиологии, стержень волоса, который мы видим — субстанция, которую нельзя по праву назвать живой. Он не снабжается кровью, к нему не подходят нервные волокна и не присоединяются мышцы. Когда нам стригут волосы, мы не чувствуем никакой боли, волосы не кровоточат, при их натяжении не растягивается ни одна мышца. И все же. волосы — живая субстанция, способная к самовоспроизведению . Живые клетки, которые размножаются с огромной скоростью, находятся в корне волоса, залегающем глубоко в дерме.

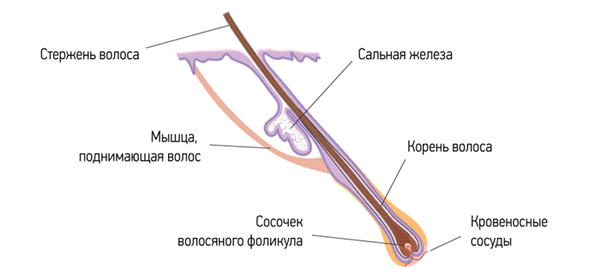

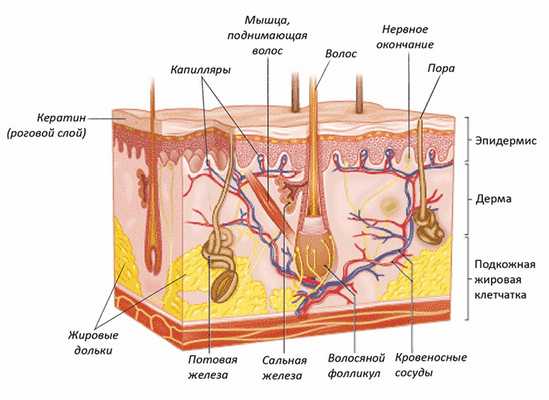

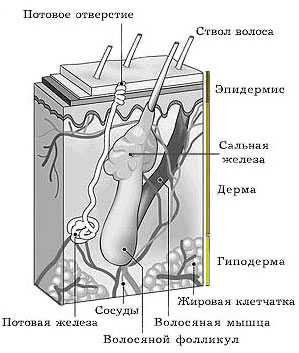

Волосяной фолликул — это корень волоса с окружающими его тканями, которые формируют наружное и внутреннее корневые влагалища и волосяно-железистый комплекс (сальная и потовая железы; мышца, поднимающая волос; кровеносные сосуды и нервные окончания).

Мы рождаемся на свет с определенным количеством таких фолликулов, величина эта генетически запрограммирована, и тут уже ничего изменить нельзя. Хотя, быть может, в недалеком будущем ученые смогут перепрограммировать эту наследственную информацию/ Cейчас для этого созданы все предпосылки.

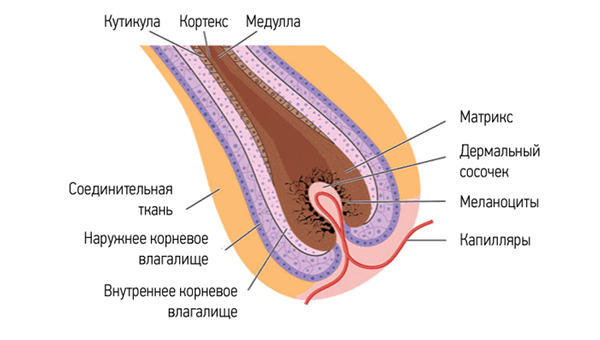

В основании фолликула и дерме находится волосяной сосочек — соединительно-тканное образование, содержащее сосуды. Он обеспечивает питание и ростовую активность волосяного фолликула.

Каждый волосяной фолликул имеет собственную иннервацию и мускулатуру. Благодаря мышцам и нервным окончаниям волосяной фолликул обладает тактильной чувствительностью, позволяющей ему совершать едва заметные движения.

Когда соответствующая мышца, поднимающая волос, сокращается от страха или под влиянием холода, волосы приподнимаются и сжимают кожу, образуя на ней пупырышки или так называемую «гусиную кожу». Кровеносные сосуды, окружающие волосяной фолликул и волосяной сосочек, снабжают их всеми веществами, необходимыми для размножения клеток и роста волос. Еще одна отличительная черта волос состоит в том, что скорость деления их клеток занимает в организме человека второе место после скорости пролиферации клеток в костном мозге .

Каждый волос состоит из корня (это часть волоса, которая находится глубоко в коже) и стержня (его мы видим на поверхности и это именно то, что мы привыкли называть собственно волосами).

Строение волоса: корень

Каждый волосяной фолликул является независимым образованием со своим собственным ростовым циклом. В разных фолликулах циклы эти не синхронны, иначе у нас выпадали бы все волосы одновременно, тогда как этот процесс протекает постепенно и незаметно.

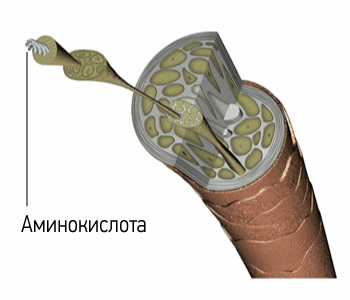

Волосы состоят в основном из кератина — белка, построенного из аминокислот. Некоторые из этих аминокислот (цистин, метионин) содержат атомы серы.

Примерный химический состав здорового волоса таков:

- 15% воды;

- 6% липидов;

- 1% пигмента;

- 78% белка;

Если волосы подвергались химическим или физическим воздействиям или обнаруживаются те или иные заболевания, состав волос может изменяться. Например, при частом окрашивании и химической завивке, неграмотном подборе средств для ухода за волосами, злоупотреблении термическими методами укладки, волосы могут терять большой процент влаги. В этом случае необходимо подбирать качественные средства для ухода за волосами, которые восстанавливают нормальный уровень влажности.

Строение волоса: стержень

В стержне волоса различаются три концентрических слоя.

- Медулла — центральное мозговое вещество.

Это центральная часть волосяного стержня, которая представлена у человека не во всех видах волос. Например, в пушковых волосах медулла отсутствует. Мозговое вещество заполняют пузырьки воздуха, благодаря этому волос обладает определенной теплопроводностью. Медулла не играет никакой роли в изменении как химических, так и физических свойств волоса. - Кортекс — корковый слой.

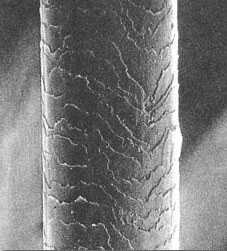

Кортекс — основное вещество волоса (составляет от 80 до 85 процентов его объема), которое состоит из миллионов кератиновых волокон. Они закручены между собой и связаны прочными поперечными связями. - Кутикула — наружний слой (покровной, чешуйчатый).

Кутикула выполняет защитную, барьерную функцию. Она образована шестью-десятью перекрывающимися слоями прозрачных пластинок кератина, связанных между собой как многочисленными поперечными связями, так и липидными прослойками. Кутикула препятствует механическим и физическим воздействиям на волос. Неповрежденная кутикула хорошо отражает свет; волосы блестят, эластичны и не ломаются.

Структура и рост волос

Волосы вырастают примерно на 1-2 сантиметра за месяц. Рост нового волоса начинается от волосяного сосочка, который находится в основании волосяной луковицы.

Клетки делятся внутри коркового вещества (оно образуется средней частью луковицы) — эта зона, прилежащая непосредственно к волосяному сосочку, называется матриксом. По мере продвижения к поверхности кожи головы фолликулярные кератиноциты постепенно теряют свои ядра, уплощаются и ороговевают, заполняясь твердым кератином ( кератинизируются ). Среди клеток волосяной луковицы представлены и меланоциты , которые обусловливают естественный цвет волос. В устье волосяного фолликула открывается проток сальной железы, содержащей кожное сало — маслянистую субстанцию, которая выделяется на поверхность кожи волосистой части головы.

Кожное сало, наряду с отшелушенными корнеоцитами эпидермиса и нормофлорой, является основной защитной мантией кожи. Кроме того, оно смазывает волосы, придавая им эластичность, гладкость и, в определенной степени, водоотталкивающую способность.

Жизненный цикл волоса

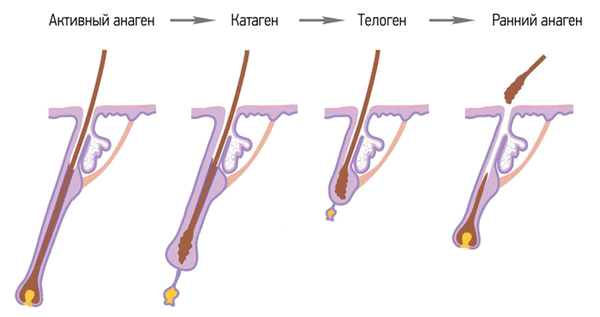

Срок жизни волоса колеблется от 2 до 5 лет, и этот жизненный цикл состоит из трех стадий. Каждый волосяной фолликул генетически запрограммирован на производство примерно 25-27 волос.

- 85% волос находятся в фазе активного роста ( анагена );

- 1% в фазе покоя ( катагена );

- 14% в стадии выпадения ( телогена ).

Анаген — непрерывное деление клеток в матриксе волосяного фолликула, в результате которого новые клетки продвигаются к поверхности кожного покрова волосистой части головы. Это период активного роста продолжается в течение 2-5 лет.

Катаген — деление клеток матрицы замедляется и прекращается, волосяной фолликул «впадает в спячку». Волосяная луковица постепенно отсоединяется от волосяного сосочка. Эта фаза длится очень недолго — примерно 1-3 недели.

Телоген — обновление клеток прекращается приблизительно на 3 месяца (время, за которое восстанавливается связь между вновь синтезированной волосяной луковицей и волосяным сосочком, и новый волос входит в фазу анагена). Полностью отделившаяся от дермального сосочка телогеновая луковица приобретает вытянутую форму и начинает двигаться к поверхности кожного покрова волосистой части головы. В период телогена новый волос начинает расти, а старый выпадает.

На волосистой части головы каждого человека расположено в среднем от 100 до 150 тысяч волосяных фолликулов, в которых волосы образуются, растут и из которых затем выпадают. Зная процентное соотношения волос в разных фазах, можно подсчитать величину, характеризующую нормальное выпадение волое. В норме в день мы теряем в среднем 70-80 волос .

Аминокислоты

Волосяной стержень по своему строению подобен канату или многожильному электрическому кабелю .

- Аминокислоты, соединяясь между собой, образуют полипептидную цепь;

- Полипептидные цепи переплетаются между собой, образуя нити;

- Нити, объединяясь по несколько штук, формируют протофибриллы;

- Протофибриллы, обвиваясь друг вокруг друга, образуют макрофибриллы;

- Макрофибриллы формируют основные волокна кортекса (коркового слоя).

Таким образом, аминокислоты являются строительным материалом для роста здоровых волос .

Незаменимые аминокислоты и другие питательные вещества, необходимые для роста волос, поступают в наш организм с пищей. Они разносятся по всему телу кровотоком и по капиллярам достигают волосяного сосочка. Вот почему долгий путь к здоровым волосам и здоровой коже лежит через соблюдение правильного сбалансированного режима питания.

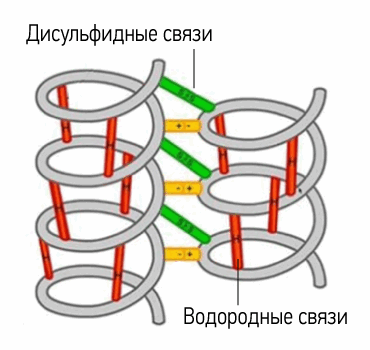

Поперечные связи между волокнами волоса

Длинные полипептидные цепи, расположенные в волокнах коркового слоя волоса параллельно друг другу, связываются между собой, образуя поперечные мостики. Если бы не эти ковалентные связи между определенными аминокислотными остатками соседних цепей, то цепи разошлись бы, и волокно распалось. Именно эти поперечные связи придают кератину его уникальные качества: прочность и эластичность .

Дисульфидные связи (связи между двумя атомати серы) являются наиболее прочными, в основном и обуславливая природную прочность волос. На разрыве и последующем восстановлении определенного процента этих связей основан принцип химической завивки волос.

Водородные связи намного слабее дисульфидных, зато их гораздо больше по количеству. Они образуются благодаря взаимному притяжению атомов водорода, расположенных на соседних полипептидных цепях. Эти связи играют важную роль в обеспечении эластичности волос.

Мы рассмотрели только основную информацию о структуре, составе и фазах жизни волоса. Как видите, простым строение волоса не назовёшь.

Строение и функции сальных желез

Сальные железы являются производными, или придатками кожи. Они впервые были описаны анатомом Malpighi в 1689 г. Располагаются практически на всех участках кожного покрова, за исключением ладоней, подошв и тыла стоп. В подавляющем большинстве протоки сальных желез открываются в устья волосяных фолликулов длинных, щетинистых или пушковых волос. При этом собственно сальная железа располагается у корня волоса на границе сетчатого и сосочкового слоев дермы. Кроме того, сальные железы располагаются изолированно на следующих участках кожного покрова: области носа, лба, подбородка, углов глаз, краев век (железы хрящевого края век — мейбомиевые железы), красной каймы губ, места перехода кожи в слизистую оболочку носа, нижней трети прямой кишки, кожи сосков и периареолярной области грудных желез, головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти (тизониевы железы), а также на малых половых губах и клиторе.

Количество сальных желез на различных участках поверхности тела неодинаково. Так, например, в области тыла кистей, кожи голеней и на красной кайме губ их мало. Напротив, в области лба, надбровий, носогубного треугольника, подбородка (так называемая Т-зона), на волосистой части головы, а также в области ушных раковин, средней линии груди и в межлопаточной области спины число сальных желез велико и достигает 400-900 на квадратный сантиметр. Именно эти места большого скопления сальных желез поражаются при себорее — состоянии, при котором усилена секреция кожного сала. Большое количество сальных желез присутствует также в подмышечных впадинах, перианально и перигенитально. Там они анатомически связаны не только с волосяными фолликулами, но и с апокринными потовыми железами. Поэтому при их закупорке и воспалении возникает одна из тяжелых форм акне — суппуративный гидраденит, или инверсные акне. Указанные зоны с большим количеством сальных желез принято называть себорейными.

Сальные железы относят к простым альвеолярным железам с разветвленными концевыми отделами и выводными протоками. Концевые отделы образованы несколькими альвеолами (мешочками, дольками, ацинусами), состоящими из многослойного эпителия, в котором имеются клетки двух типов: базальные клетки и себоциты. Базальные клетки лежат на базальной мембране и образуют периферический, или ростковый слой концевого отдела железы. Себоциты мигрируют из базального слоя и дифференцируются. Эти клетки выполняют секреторную функцию, в них накапливаются в виде крупных включений липиды; в дальнейшем себоциты смещаются в направлении протока железы, распадаются и превращаются в секрет — кожное сало. Тип секреции, при котором клетка-продуцент липидов полностью погибает и формируется секрет железы, называется голокриновым, или голокринным. Следовательно, сальные железы являются типичными представителями голокринного типа секреции. Каждый концевой отдел имеет свой выводной проток, которые объединяются в общий; он выходит в волосяной фолликул. Широкий и короткий общий выводной проток выстлан многослойным плоским ороговевающим эпителием.

Сально-волосяные фолликулы и обособленно расположенные сальные железы обильно снабжаются кровью от поверхностного и глубокого дермальных сплетений. Данное обстоятельство имеет важное значение, поскольку с секретом сальных желез выделяются различные продукты метаболизма, а также токсиеские и некоторые лекарственные вещества (например, препараты йода, хлора, брома и др.), поступающие из крови.

Иннервация сальных желез осуществляется сложным нервным сплетением, окружающим сальные железы, волосяные фолликулы, а также потовые железы. В состав этих сплетений входят волокна вегетативной нервной системы.

На различных участках кожного покрова сальные железы имеют неодинаковую величину. Обычно наиболее мелкие сальные железы связаны с фолликулами длинных волос, а крупные и многодольчатые — с фолликулами пушковых. Значительную величину имеют многодольчатые сальные железы в себорейных зонах. Довольно крупные размеры они имеют на лобке, в области больших половых губ, а также по линии шва на коже полового члена. Кожа голеней, предплечий и тыльных поверхностей кистей снабжена мелкими одно- или двудольными сальными железами. Именно поэтому кожа в этих местах наиболее часто характеризуется повышенной сухостью.

Сальные железы выделяют сложный по составу секрет, который называют кожным салом. У взрослого человека за одни сутки в среднем вырабатывается около 20 грамм кожного сала. Выделению секрета сальных желез на поверхность кожи способствует сокращение гладкой мышцы, поднимающей волос. А сами волосы также покрыты тонкой водно-липидной пленкой.

Кожное сало, выделяясь из секреторного отдела сальных желез, заполняет их выводные протоки, устья волосяных фолликулов и постепенно распределяется по бороздкам кожи, покрывая всю поверхность кожи слоем толщиной 7-10 мкм. Одновременно на поверхность кожи попадает секрет потовых желез; при этом он смешивается с кожным салом и эмульгируется. Таким образом, на поверхности тела образуется сплошная, тонкая водно-жировая эмульсионная пленка, названная водно-липид- ной мантией. В состав водно-липидной мантии также входят керамиды рогового слоя (см. ниже). Эмульгирование кожного сала происходит благодаря гидрофильным высокомолекулярным алифатическим спиртам и холестерину, входящим в его состав. В зависимости от соотношения сала и пота на коже, образовавшаяся водно-жировая эмульсия может содержать больше жира (тип «вода в масле») или же больше воды (тип «масло в воде»). Так, например, при высокой температуре окружающего воздуха и усиленном потоотделении на коже образуется эмульсия типа «масло в воде», а при низкой температуре и незначительном потоотделении — типа «вода в масле». На себорейных участках эмульсия типа «вода в масле» образуется и при более высокой температуре.

По своему химическому составу кожное сало представляет собой смесь липидов. В его состав входят в основном свободные и связанные (этерифицированные) жирные кислоты. Кроме того, в кожном сале обнаруживают в небольшом количестве углеводороды, многоатомные алкоголи, глицерин, холестерол и его эфиры, эфиры воска, сквален, фосфолипиды, каротин, а также метаболиты стероидных гормонов. Среди свободных жирных кислот обнаруживают все жирные кислоты с количеством атомов углерода от 1 до 22. В их число входят высшие и низшие жирные кислоты, насыщенные и ненасыщенные, с прямой и разветвленной цепью углеродных атомов.

Основную часть свободных жирных кислот составляют высшие жирные кислоты и их гомологи с 14 (миристиновая), 16 (пальмитиновая) и 18 (насыщенная — стеариновая и ненасыщенная — олеиновая) атомами углерода в цепи. Растворимые в воде низшие жирные кислоты (муравьиная, уксусная, пропионо- вая, масляная, валериановая, капроновая, энантовая, пеларгоновая, каприновая и ундециленовая) и их гомологи содержатся в кожном сале в незначительном количестве. При этом известно, что содержание свободных высших жирных кислот составляет 25% по отношению к весу кожного сала, а свободных низших жирных кислот всего — 5,5%. Следует также подчеркнуть, что свободные низшие жирные кислоты с числом углеродных атомов от 1 до 13, обладают фунгицидными, бактерицидными и вирусостатическими свойствами, выполняя тем самым функцию своеобразного «биологического тормоза» в защитной системе поверхности кожи.

Кожа как уникальная структура по праву сравнивается многими авторами с кирпичной стеной, где роль «кирпичей» выполняют корнеоциты (постклеточные структуры рогового слоя), а «цемента» — высокоспециализированные и уникально организованные межклеточные липиды. К таким липидам относят керамиды (от англ. ceramides), холестерол, жирные кислоты, а также фосфолипиды, гликосилкерамиды, свободные сфингоидные основания и сульфат холестерола. Указанные липиды формируют основной барьер для воды, препятствуя тем самым трансэпидермальной потере воды (transepidermal water loss — TEWL). Они также играют роль особого межклеточного цементирующего вещества, дающего прочность сцепления постклеточных структур рогового слоя и обеспечивающего целостность кожи. В настоящее время известно, что в роговом слое эпидермиса имеется шесть основных классов так называемых «свободных», не связанных с корнеоцитами, керамидов и два основных класса керамидов, ковалентно связанных с поверхностью корнеоцитов (классы А и В). Состав керамидов в роговом слое кожи у людей весьма вариабелен и зависит от расы, сопутствующих соматических заболеваний, возраста, окружающей среды и ряда других факторов. Керамиды имеют довольно сложное химическое строение. Большинство из них представляют собой длинные цепи сфингоидного основания с количеством атомов углерода от 16 до 22; реже они представлены дигидросфингозином, фитосфингозином и 6-гидро- ксисфингозином. Сфингоидные основания соединены с различными жирными кислотами (олеиновой, линолевой и др.), в том числе и со свободными низшими жирными кислотами, выполняющими ряд важных биологических функций. К функциям керамидов относят не только удержание воды в коже, но и регуляцию темпа десквамации, а также влияние на диффе- ренцировку кератиноцитов. Показано, чтосфингозин способен регулировать темп обновления эпителиального пласта, препятствуя его быстрой смене без нормальной дифференцировки кератиноцитов.

Секреция кожного сала регулируется в основном гормональными и в меньшей степени нейрогенными механизмами.

Гормональная регуляция секреции кожного сала осуществляется через андрогены, а именно, тестостероном, который является основным гормоном, усиливающим секрецию кожного сала. Именно к этому половому гормону имеются рецепторы на мембране клеток себоцитов. Взаимодействуя с рецептором на поверхности клетки, продуцирующей кожное сало, тестостерон под действием энзима 5-а-редуктазы преобразуется в свой активный метаболит — дегидротестостерон, который непосредственно увеличивает продукцию секрета. Было доказано, что сальные железы различной локализации имеют разное количество рецепторов к тестостерону. Этим объясняется тот факт, что у ряда пациентов нередко поражаются определенные зоны, например, только кожа в области подбородка или только кожа спины и т.д. Количество биологически активного анд- рогена, как и чувствительность рецепторов себоцитов к нему, и активность 5-а-редуктазы, определяющие скорость секреции сальных желез, генетически детерминированы. В целом же, гормональная регуляция секреции кожного сала может осуществляться на четырех уровнях: гипоталамус, гипофиз, кора надпочечников и половые железы.

К гормонам, подавляющим салоотделение, относятся эстрогены, так как их преобладание приводит к уменьшению действия андрогенов. Однако подавляющий секрецию кожного сала эффект эстрогенов выражен значительно меньше, чем эффект андрогенов, которые стимулируют салоотделение.

Что касается нейрогенной регуляции секреции, то она в основном осуществляется вегетативной нервной системой. Усиленное салоотделение обнаруживают у лиц с ваготонией; при этом возможно появление и других симптомов повышенного тонуса вагуса — резко усиленной потливости, стойкого красного дермографизма, акроцианоза. Изменение тонуса вегетативной нервной системы, иннервирующей мышцы, поднимающие волос, приводит к более быстрому опорожнению кожного сала из сальных желез, связанных с волосяным фолликулом. Считается, что не только вегетативная нервная система оказывает влияние на секрецию кожного сала. Известно также, что салоотделение отчетливо усиливается при различных поражениях коры головного мозга (инсульт) или при некоторых подкорковых нарушениях при энцефалите, паркинсонизме, диэнцефальных нарушениях, а также при поражении периферических нервов. Значительные нарушения салоотделения встречаются и у больных такими психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный и инфекционный психозы, эпилепсия, различные депрессивные состояния. По-видимому, во всех указанных состояниях более существенное значение имеют изменение выброса гормонов гипофиза и гипоталамуса и опосредованное действие на содержание тестостерона.

В заключение следует подчеркнуть биологическую роль сальных желез. Прежде всего, сальные железы выделяют кожное сало, которое входит в состав водно-липидной мантии кожи. Водно-липидная эмульсия, образующаяся на поверхности кожи, оказывает следующие воздействия:

Придает эластичность коже и препятствует ее пересушиванию.

Регулирует темпы десквамации и дифференцировку кератиноцитов.

Способствует поддержанию постоянной температуры тела за счет изменений физического состава водно-липидной мантии.

Нейтрализует щелочи, попадающие на поверхность кожи, органическими жирными кислотами и поддерживает постоянный слабо-кислый рН (4,5-5,5).

Подавляет размножение бактерий, грибов, вирусов благодаря свободным низшим жирным кислотам и некоторым другим веществам, входящим в состав кожного сала, пота и рогового слоя.

Является одним из путей экскреции различных продуктов обмена, а также лекарственных и токсических веществ.

Строение волос

Обывателя может совершенно не интересовать, как устроены его волосы, каков принцип их роста и естественного выпадения. Но все это до тех пор, пока человек не сталкивается с проблемой облысения. Поэтому любому, кто столкнулся с этой проблемой, будет полезно узнать, какова структура волос и для чего они даны человеку.

Именно изучая строение волос, можно лишний раз убедиться в том, что природа ничто не создает просто так, без причины. Волосы даны человеку не только для красоты, но и для выполнения довольно важных функций. В первую очередь, волосы обеспечивают защиту от негативного воздействия внешней среды - от высоких и низких температур, ультрафиолета.

Волосы несут и выделительную функцию, выводя из организма тяжелые металлы, токсины, обеспечивают рецепторные функции (чихательный рефлекс, мигательный рефлекс). И кроме этого, фолликул волоса является источником стволовых клеток - депо, концентрирующим зачатки новых фолликулов и даже клеток кожи.

Как устроены волосы. Строение волос человека

Вы, вероятно, когда-нибудь уже слышали, что волос - это мертвая субстанция. Так ли это? И так, и не так!

С точки зрения физиологии, стержень волоса, который мы видим - субстанция, которую нельзя по праву назвать живой. Он не снабжается кровью, к нему не подходят нервные волокна и не присоединяются мышцы. Когда нам стригут волосы, мы не чувствуем никакой боли, волосы не кровоточат, при их натяжении не растягивается ни одна мышца.

И все же. волосы - живая субстанция, способная к самовоспроизведению. Живые клетки, которые размножаются с огромной скоростью, находятся в корне волоса, залегающем глубоко в дерме.

Волосяной фолликул - это корень волоса с окружающими его тканями, которые формируют наружное и внутреннее корневые влагалища и волосяно-железистый комплекс (сальная и потовая железы; мышца, поднимающая волос; кровеносные сосуды и нервные окончания). Мы рождаемся на свет с определенным количеством таких фолликулов, величина эта генетически запрограммирована, и тут уже ничего изменить нельзя. Хотя, быть может, в недалеком будущем ученые смогут перепрограммировать эту наследственную информацию, - сейчас для этого созданы все предпосылки.

В основании фолликула, и дерме, находится волосяной сосочек - соединительно-тканное образование, содержащее сосуды. Он обеспечивает питание и ростовую активность волосяного фолликула.

Когда соответствующий мускул - мышца, поднимающая волос, - сокращается от страха или под влиянием холода, волосы приподнимаются и сжимают кожу, образуя на ней пупырышки или так называемую "гусиную кожу". Кровеносные сосуды, окружающие волосяной фолликул и волосяной сосочек, снабжают их всеми веществами, необходимыми для размножения клеток и роста волос.

Еще одна отличительная черта волос состоит в том, что скорость деления их клеток занимает в организме человека второе место после скорости пролиферации клеток в костном мозге.

Видимая часть фолликула волоса - стержень, или волосяное волокно

Если сделать поперечный разрез волосяного стержня и рассмотреть его в микроскоп, то можно увидеть 3 основных слоя: мозговой, корковый и кутикулу (изнутри кнаружи). Мозговое вещество - это сердцевина волоса, представленная роговыми чешуйками, пузырьками воздуха и пигментом - меланином. С возрастом количество пигмента в мозговом веществе уменьшается, а пузырьков воздуха увеличивается.

Основной слой волоса, который обеспечивает его прочность, эластичность - корковый слой, или кора. Он составляет 85-95% от массы волоса и представлен множеством волокон, состоящих из белка кератина. Волокна закручены между собой и удерживаются в таком суперспирализованном положении химическими связями. Кортекс волоса обеспечивает его прочность. Основные связи стержня волоса - дисульфидные, именно на разрыв данных связей направлено химическое воздействие при перманентной завивке и выпрямлении волос.

Третий, наружный слой - кутикула. Этот тонкий слой клеток, расположенных черепицеобразно друг к другу. Свет, отражаясь от кутикулы волоса, придает волосу блеск. Чешуйки кутикулы удерживаются между собой прослойками липидов и при применении щелочных средств эти прослойки вымываются, чешуйки приподнимаются, а волос становится более тусклым. Кутикула выполняет защитную, барьерную функцию. Кутикула препятствует механическим и физическим воздействиям на волос.

Стержень волоса является непостоянным образованием волосяного фолликула, смена волоса зависит от фаз роста. Следует помнить, что стержень волоса состоит из мертвых клеток, поэтому механическое, и химическое воздействие, оказываемое на стержень, не повлияет на рост волос.

- 15% воды,

- 6% линидов,

- 1% пигмента,

- 78% белка.

Если волосы подвергались химическим или физическим воздействиям, если обнаруживаются те или иные заболевания, состав волос может изменяться. Например, при частом окрашивании и химической завивке, неграмотном подборе средств для ухода за волосами, злоупотреблении термическими методами укладки волосы могут терять большой процент влаги. В этом случае необходимо подбирать качественные средства для ухода за волосами, которые восстанавливают нормальный уровень влажности.

Жизненный цикл волос

Жизненный цикл волоса состоит из трех стадий, его продолжительность колеблется от 2 до 5 лет. Каждый волосяной фолликул генетически запрограммирован на производство примерно 25-27 волос. Каждый волос живет по своему "индивидуальному графику", а потому разные волосы в одно и то же время находятся на разных стадиях своего жизненного цикла: 85% волос находятся в фазе активного роста (анагена), 1% в фазе покоя (катагена) и 14 % - в стадии выпадения (телогена).

Волосяной сосочек снабжен кровеносными сосудами, по которым к непрерывно делящимся клеткам фолликула поступают питательные вещества и кислород. Но этот процесс происходит лишь на стадии анагена.

При фазе катагена нарушается питание, а сам волос движется вверх, становясь дальше от сосочка. Таким образом последний постепенно атрофируется, а клетки луковицы ороговевают.

Наконец, на стадии телогена волосяной стержень крепится на поверхности кожи и через некоторое время выпадает. Клетки внутри волосяного мешочка начинают размножаться заново, что приводит к утолщению и росту волосяного мешочка. Материнские клетки волосяной луковицы создают новый эпителий, и в ней зарождается новый волосок.

На протяжении жизни этот сложный с точки зрения физиологии процесс повторяется многократно, причем каждый цикл сопровождается тем, что волосяной сосочек становится все ближе к поверхности кожи. То есть с годами новые волосы крепятся не так глубоко в коже, как раньше. Кроме того, сами волосяные стержни становятся тоньше и теряют пигмент (так появляется седина).

На волосистой части головы каждого человека расположено в среднем от 100 до 150 тысяч волосяных фолликулов, в которых волосы образуются, растут и из которых затем выпадают. Зная процентное соотношения волос в разных фазах, можно подсчитать величину, характеризующую нормальное выпадение волос. В норме в день мы теряем в среднем 70-80 волос.

Строение волос очень хорошо изучено, и при возникновении каких-либо проблем с ними, рекомендуем обратиться к профессионалам, которые смогут помочь и сохранить вашу шевелюру красивой, а кожу головы здоровой.

Строение кожи и ее придатков - Официальный сайт Санкт-Петербургского общества дерматовенерологов

Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы (собственно кожи) и гиподермы (подкожной клетчатки).

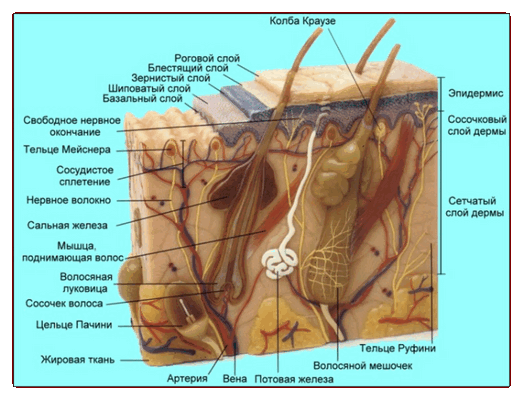

Эпидермис - самый верхний, наружный слой кожи - состоит из клеток многослойного плоского ороговевающего эпителия, которые по мере дифференцировки продвигаются от базальной мембраны по направлению к поверхности кожи. Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового.

Основа эпидермиса - самый нижний, внутренний базальный слой (stratum basale, germinativum), состоит из 1 ряда мелких клеток цилиндрической формы - базальных кератиноцитов. Непосредственно над базальным слоем кератиноциты увеличиваются в размере и формируют шиповатый слой (stratum spinosum), состоящий из 3—6 (до 15) рядов шиповатых кератиноцитов, постепенно уплощающихся к поверхности кожи. Из-за высокой митотической активности (частого деления клеток) базальный и шиповатый слои называют ростковым слоем Мальпиги, за счет него происходят формирование и регенерация эпидермиса.

Зернистый слой (stratum granulosum) состоит из 2—3 рядов клеток, имеющих вблизи шиповатого слоя цилиндрическую или кубическую форму, а ближе к поверхности кожи - ромбовидную.

Блестящий слой (stratum lucidum) выражен в участках наиболее развитого эпидермиса, т. е. на ладонях и подошвах, где состоит из 3—4 рядов вытянутых по форме слабо контурированных клеток.

Роговой слой (stratum corneum) образован полностью ороговевшими безъядерными клетками - корнеоцитами (роговыми пластинками), которые содержат нерастворимый белок - кератин. Наиболее развит роговой слой там, где кожа подвергается наибольшему механическому воздействию (ладони, подошвы).

Кроме вышеперечисленных клеток в эпидермисе также обнаруживаются меланоциты (клетки, вырабатывающие основной пигмент кожи), а также клетки иммунной системы кожи: клетки Лангерганса (эпидермальные макрофаги) и клетки Гринстейна (тканевые макрофаги).

Эпидермис отделен от дермы базальной мембраной, которая является эластической опорой, прочно связывающей эпителий с дермой и препятствующей прорастанию клеток эпидермиса в дерму.

Дерма - соединительнотканная часть кожи - является опорой для придатков кожи (волос, ногтей, потовых и сальных желез), сосудов и нервов. Она состоит из двух слоев: сосочкового и сетчатого.

Тонкий верхний сосочковый слой (stratum papillare) состоит из бесструктурного вещества и тонких соединительнотканных (коллагеновых, эластических и ретикулярных) волокон и образует сосочки, залегающие между эпителиальными гребнями шиповатых клеток. Более толстый сетчатый слой (stratum reticulare) распространяется от основания сосочкового слоя до подкожной жировой клетчатки; основу его составляют пучки толстых коллагеновых волокон, расположенные параллельно поверхности кожи. В дерме располагается поверхностная сосудистая сеть, и две сети лимфатических сосудов - поверхностная и глубокая. В дерме же сосредоточена основная часть нервного аппарата кожи: два нервных сплетения - глубокое и поверхностное и множественные кожные рецепторы (свободные и инкапсулированные: колбы Краузе,тельца Фатера—Пачини, тельца Мейснера, диски Меркеля). В некоторых участках сосочкового слоя дермы располагаются мышечные волокна, связанные с волосяными луковицами - мышцы, поднимающие волос.

Гиподерма - подкожная жировая клетчатка - состоит из сети коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, между которыми располагаются дольки жировой ткани - скопления крупных жировых клеток-липоцитов. Толщина гиподермы варьирует от 2 мм (на черепе) до 10 см и более (на ягодицах). Гиподерма толще на дорсальных и разгибательных, тоньше на вентральных и сгибательных поверхностях конечностей. Местами (на веках, под ногтевыми пластинками, на крайней плоти, малых половых губах и мошонке) она отсутствует. В подкожной жировой клетчатке залегают крупные сосуды и нервные стволы.

Придатки кожи

К придаткам кожи относят волосы, ногти, сальные и потовые железы.

Волосы. В каждом волосе (pilus) различают две части: стержень и корень. Стержень - часть волоса, выступающая над поверхностью кожи. Корень волоса заложен в дерме и иногда доходит до подкожной жировой клетчатки. Корень волоса погружен в дермальное влагалище (соединительнотканную сумку) и формирует вместе с ним волосяной фолликул. Волосяной фолликул имеет цилиндрическую форму и открывается на поверхности кожи своеобразным расширением - воронкой, в которую погружается стержень волоса. На границе верхней и средней трети фолликула в него открывается выводной проток сальной железы. Самая глубокая расширенная часть корня волоса называется волосяной луковицей; нижняя часть луковицы - матрикс - состоит из клеток, отличающихся очень высокой митотической активностью и обеспечивающих рост волоса.

Анатомия волоса

Для понимания основных подходов к лечению волос необходимо рассмотреть их анатомическое строение. Каждый наш волос состоит из стержня (ствола) и корня. Стержень представляет собой видимую часть, которая выступает над поверхностью кожи. Корень находится в толще дермы и окружен корневым влагалищем. Вместе они образуют волосяной фолликул.

Стержень может быть расположен под углом от 10 до 90 градусов относительно поверхности кожи. При очень маленьком угле роста (10-20 градусов) часто возникают проблемы с созданием желаемой прически, поскольку в данном случае волосы сложно уложить в другую сторону. Такая анатомическая особенность может провоцировать врастание волос в кожу головы и сопутствующее этому воспаление.

В поперечном разрезе стержень состоит из следующих элементов: внутреннее мозговое вещество (отсутствует в пушковых волосах), среднее корковое вещество и наружный слой — кутикула. В сердцевине (мозговом веществе) находятся еще не до конца кератинизировавшиеся (ороговевшие) клетки. Средний слой, образованный ороговевшими клетками, составляет порядка 90 % от всей массы волоса.

Его прочность зависит именно от коркового вещества. В клетках слоя также содержатся пигменты, которые придают волосам определенный цветовой тон: феомеланин (желто‑красный) и эумеланин (черно‑коричневый). От их соотношения и зависит природный оттенок. К основным цветам относят черный, коричневый, рыжий, блонд, пепельный и седой. Всего же насчитывается несколько десятков возможных оттенков.

Кутикулу образуют 6-9 слоев клеток. По своей структуре наружный слой похож на черепицу или поверхность сосновой шишки, причем отдельные чешуйки направлены от корня к концу. Под воздействием щелочи (например, обычного мыла) эти чешуйки раскрываются, а под воздействием кислотной среды, наоборот, закрываются. Обычно при повреждении извне в первую очередь страдает именно кутикула. Однако наши волосы являются наиболее устойчивой к негативным внешним воздействиям структурой, уступая по этому признаку только зубам.

В нижней части к корню примыкает волосяной (дермальный) сосочек, в котором помимо прочего находятся и кровеносные сосуды. Именно он является важнейшей частью волосяного фолликула, так как действует подобно компьютеру, контролируя рост и состояние волоса. Гибель дермального сосочка ведет к отмиранию луковицы и всего волосяного стержня.

Но если погибает сам волос (например, его вырвали с корнем), а сосочек при этом остается неповрежденным, на месте утраченного вырастет новый стержень. Из этого следует, что если при процедуре электроэпиляции дермальный сосочек не удалось разрушить, следует ожидать появления волоса через некоторое время.

Волосяной фолликул постоянно находится в состоянии циклического развития, включающего фазы анагена, катагена и телогена (подробнее об этих стадиях см. ниже). Как показано на верхнем рисунке, к фолликулу примыкают сразу несколько структур: потовая железа, сальные железы (обычно 2-3) и мышца, которая поднимает волос. Именно при ее сокращении волосы «встают дыбом». Волосяной фолликул также снабжен большим количеством сосудов.

Доказано, что у предрасположенных к облысению мужчин сосудистый аппарат фолликула отличается повышенной чувствительностью к андрогенам (мужским половым гормонам), в особенности к дигидротестостерону и особому ферменту, превращающему тестостерон в дигидротестостерон, — 5‑альфа‑редуктазе. Во время полового созревания, сопровождающегося повышением уровня андрогенов в крови, происходит стойкое спазмирование сосудов волосяного фолликула.

В результате нарушается его питание и, как следствие, развивается облысение. Необходимо отметить, что повышенной чувствительностью к мужским половым гормонам обладают волосы, расположенные только в определенных зонах головы.

С учетом вышесказанного разработан главный принцип лечения облысения, который основан на понимании этого процесса. В ходе терапии нет необходимости подавлять синтез андрогенов в организме (что, скорее всего, может негативно сказаться на мужском здоровье), особенно если их уровень находится в пределах нормы.

В ходе лечения требуется снизить чувствительность к половым гормонам сосудов волосяных фолликулов, расположенных в наиболее уязвимой зоне кожи головы. Андрогензависимая область у мужчин охватывает затылок, лоб и макушку. Зато волосяные фолликулы, расположенные ближе к шее, ниже затылка, не чувствительны к половым гормонам. Этот феномен применяется для пересадки волос с данного участка на облысевшие зоны кожи головы.

Волосяной фолликул также богат нервными волокнами, которые сопровождают его по всей длине — от корня до поверхностного слоя кожи. Иннервация является сложным, многогранным и функционально не вполне ясным процессом, поэтому мы не будем рассматривать подробности данного вопроса.

Всего у человека насчитывается порядка 200 тысяч сальных желез, которые суммарно вырабатывают до 50 грамм кожного жира в сутки. Активность секреции зависит от возраста, пола, состояния эндокринной и нервной систем, структуры питания, а у женщин — от стадии менструального цикла. Основной задачей сальных желез является смазка и образование на коже особой водно-липидной пленки (мантии), которая выполняет защитную функцию. Эта эмульсионная пленка представляет собой слабокислую среду (уровень рН — от 4,5 до 6,5).

Так как водно-липидная мантия необходима для нормального состояния и функционирования кожи, поговорим о ней подробнее. Эмульсионная пленка состоит из секрета потовых и сальных желез, а также отмерших клеток эпидермиса. По своей сути водно-липидная мантия представляет собой границу между внутренней и наружной средой. Слабокислая среда, которой обладает эта пленка, препятствует размножению бактерий на поверхности кожи.

Водно-липидная мантия также защищает эпидермис от размокания, поскольку обладает гидрофобным действием, и одновременно предотвращает высыхание кожи. Эмульсионная пленка также уменьшает негативное воздействие ультрафиолетовых лучей. Необходимо отметить, что при использовании для мытья обычного мыла (щелочная среда) водно-липидная мантия разрушается.

Из вышесказанного не следует, что следует полностью отказаться от водных процедур с использованием мыла (подсчитано, что во время купания в ванной или в душе с кожи человека смывается порядка 1 млн микроорганизмов, спор грибов и дрожжевых клеток): эмульсионная пленка довольно быстро регенерируется. Однако не рекомендуется часто пользоваться щелочными мылами, и в любом случае эти средства необходимо тщательно смывать с поверхности кожи. Более щадящим действием обладают гели и шампуни с нейтральной средой.

Одними из важнейших параметров волос являются длина и толщина. Максимальная длина нестриженых волос определяется, в первую очередь, расовой принадлежностью человека. Самые короткие — у негров, самые длинные — у азиатов (монголоидов). Длина у представителей европейской расы занимает среднее, промежуточное положение.

Также необходимо учитывать, что один и тот же волос не может расти в течение всей жизни: стадия развития составляет порядка 3-6 лет, после чего он выпадает и на его месте отрастает новый. Каждый месяц длина увеличивается в среднем на 10 мм. При этом в норме мы ежесуточно теряем около 40-80 волос.

Толщина волос зависит от их цвета, расовой принадлежности и возраста человека. Например, известно, что у Сталина волосы по толщине напоминали конскую гриву. Самые жесткие и тяжелые обычно встречаются у представителей монголоидной расы. Для негров характерны более тонкие стержни. Толщина меняется с возрастом: например, у младенцев, этот показатель составляет 20-40 микрон, что в 2-3 меньше по сравнению с взрослыми людьми (70-100 микрон).

К старости волосы снова становятся более тонкими: у пожилых людей их толщина колеблется в диапазоне 50-70 микрон. Если исходить из цвета шевелюры, обладателями самых толстых волос оказываются рыжие (100 микрон), второе место занимают брюнеты (75 микрон), затем следуют шатены и блондины (у последних толщина составляет в среднем всего 50 микрон).

Читайте также:

- Гранулярноклеточная опухоль глазницы: признаки, гистология, лечение, прогноз

- Простая костная киста (травматическая) челюсти

- Лечение глубоких травм уха. Операции при глубоких травмах уха

- Причины нарушения глотания и диагностика причин дисфагии на уровне глотки

- Уход за трахеостомической трубкой у новорожденного ребенка