Синдром Сладера (Sluder) - синонимы, авторы, клиника

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 01.02.2026

Запущенные воспалительные процессы в ротовой полости и носовых пазухах могут спровоцировать приступы сильнейших неврологических болей — синдром Сладера. Самолечение в таком случае не поможет, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

Синдром Сладера — что это?

Синдром Сладера представляет собой патологический процесс, локализующийся в крылонебном нервном узле. Характеризуется приступами резких спонтанных болей с одной стороны лица в глазном яблоке и на его орбите с распространением на корень носа, темя, ухо, затылок, надбровную область и зубы.

Боль может иррадиировать также в спину и руку до кисти, вызывать шум и звон в ушах, повышенную чувствительность к звукам и свету. Параллельно наблюдаются ярко выраженные вегетативные проявления.

Заболевание впервые было описано в начале прошлого века американским отоларингологом Сладером и в медицинской литературе также встречается под названием невралгии, или ганглионита, крылонебного узла.

Причины патологического состояния

Самыми частыми причинными факторами возникновения данного вида ганглионита считаются воспалительные процессы в носовых пазухах, поскольку они расположены непосредственно рядом с крылонебным узлом. В равной степени провоцируют развитие синдрома Сладера тонзиллиты и одонтогенная инфекция (или инфекция полости рта — тканей зубов, периодонта, десен, окружающих тканей и слюнных желез).

Помимо этого, развитие процесса может быть обусловлено следующими причинами:

- травма нервного узла — крылонебного ганглия;

- вирусные инфекции и общие интоксикации;

- заболевания сустава нижней челюсти.

В качестве провоцирующего фактора обычно выступает снижение защитно-иммунологической функции организма, на фоне чего для «запуска» невралгии достаточно сильного переутомления, стресса или употребления алкоголя.

Симптоматика невралгии крылонебного узла

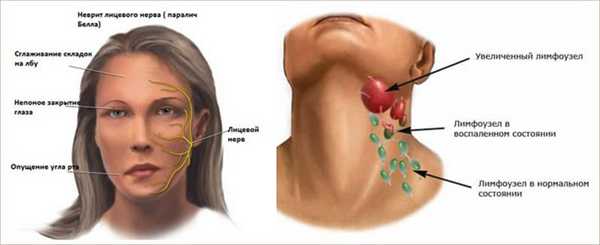

Наглядно показана анатомия крылонебного узла, всего от него отходит от 12 до 19 нервных веток

Часто приступ начинается ночью возникновением резкой и сильной боли в глазу. Она распространяется не только на область лба, носа с одной стороны лица, но захватывает зубы и десны, достигает виска и затылка, лопатки и даже кисти руки. Обычно характер боли приступообразный (очень редко — постоянный).

Вегетативные симптомы, вызываемые болевым приступом:

- гиперемия, отек некоторых частей лица или полностью его половины;

- гипергидроз (повышенная потливость);

- покраснение конъюнктивы, повышенное слезотечение, на пике приступов — светобоязнь;

- сильное чиханье, выделения прозрачного цвета из одной ноздри;

- усиленное слюнотечение (гиперсаливация).

Мышцу, которая поднимает мягкое небо, периодически может сводить судорогой, что проявляется внешне «щелканьем» в горле или ухе. Нередки состояния тошноты и головокружения.

Продолжительность «вегетативной бури», как называют врачи совокупность перечисленных симптомов, может занять как несколько минут, так и несколько часов, редко — затянуться на период до двух суток. Заканчивается приступ так же внезапно, но после исчезновения боли некоторое время могут оставаться вегетативные симптомы и парестезии (состояние снижения чувствительности кожи, ощущение ее покалывания, онемения, «мурашек»).

Как диагностировать?

Сложность клинического комплекса симптомов при синдроме Сладера определяется множественными связями нервного крылонебного узла с другими структурами нервной системы организма.

Главным диагностическим признаком принято считать прекращение болезненных ощущений после анестезии задних отделов полости носа (например, аппликацией 10%-ным спреем лидокаина).

Важное значение имеет внимательный опрос врачом пациента, сбор и классификация всех жалоб.

Лечение синдрома Сладера

Чтобы с большой вероятностью устранить боль - необходимо прибегнуть к хирургическому вмешательству

Терапия невралгии крылонебного узла направлена в первую очередь на ликвидацию провоцирующих ее приступы воспалительных процессов в носовой и ротовой полостях.

Лечение обычно проводят на фоне приема седативных препаратов (Тавегил, Супрастин). Положительный эффект имеет применение гормональной терапии (как внутрь, так и в виде фонофореза на зону проекции нервного узла).

Широко применяются физиотерапевтические виды лечения: локальная диатермия (глубокое прогревание тканей токами высокой частоты), электрофорез 2%-ного раствора новокаина.

После окончания острой фазы заболевания может быть рекомендовано общеукрепляющее лечение витаминами, улучшающими сосудистое кровообращение препаратами.

Если применение медикаментозной терапии эффекта не приносит или у пациента есть противопоказания к ней, врач может предложить хирургические варианты лечения:

- проведение новокаиновой блокады крылонебного узла надскуловым способом;

- его деструкция с помощью алкоголизации (введение 96%-ного спирта или других препаратов).

Синдром Сладера, как правило, является заболеванием длительным, хроническим, слабо поддается лечению консервативными методами и может рецидивировать даже после радикальных хирургических вариантов.

Возможные осложнения

Расположение крылонебного узла у каждого человека имеет свои анатомические особенности, поэтому при введении «слепым методом» разрушающего препарата в крылонебную ямку врач не всегда может точно попасть в цель.

Одновременно высока вероятность повреждения прилегающих тканей, нервов и сосудов. Гематомы, образовавшиеся в результате кровотечений, впоследствии могут воспалиться и привести к флегмонам.

Остеопластические щадящие синусотомии позволяют проводить манипуляции под визуальным контролем хирургов, но тяжелее переносятся пациентами и более сложны в выполнении.

Важно знать при каких состояниях может отмечаться боль в глазу, смотрите на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

СЛАДЕРА СИНДРОМ

СЛАДЕРА СИНДРОМ (G. Sluder, амер. оториноларинголог, 1865— 1928; син.: болезнь Сладера, невралгия крылонебного узла, ганглио-неврит крылонебного узла) — патологический процесс в крылонебном узле, характеризующийся приступами лицевых болей, сопровождающихся вегетативными проявлениями. Впервые описан в 1908 г. Сладером.

К числу наиболее частых причин, обусловливающих развитие С. с., относят воспалдтельные процессы в основной или решетчатой пазухе, расположенных в непосредственной близости к крылонебному узлу, тонзиллит, одонтогенную инфекцию.

При С. с. боли носят пароксизмальный характер и локализуются в области глазницы, носа, верхней челюсти и зубов. Боли в начале приступа нерезкие, затем постепенно нарастают, становятся подчас нестерпимыми, распространяются на язык и небо, вртсочную область, ухо и область позади сосцевидного отростка. Иногда наблюдается иррадиация болей в затылок, лопатку, плечо, предплечье и кисть. Вегетативные нарушения выражаются в гиперемии конъюнктивы, усиленном слезо- и слюнотечении, отечности слизистой оболочки носа и ринорее; нередко наблюдается отечность половины лица или отдельных его участков, напр, верхнего века. Приступы могут сопровождаться одышкой, тошнотой. На высоте приступов часто отмечаются светобоязнь (см-.) и нарушения зрения, судороги мышцы, поднимающей мягкое небо, проявляющиеся щелкающим звуком в ухе или глубине глотки, Приступы начинаются спонтанно, чаще всего ночью. Внешние раздражения не имеют значедия в их возникновении. Длительность приступов варьирует от нескольких минут до нескольких дней. Сопровождающая приступы отечность лица или слизистой оболочки обычно сразу после окончания приступа не исчезает, У нек-рых больных наблюдается стойкая ги-пестезия в области неба, глотки, десны верхней челюсти, болезненность при надавливании на глазное яблоко. Нередко определяются болевые точки у внутреннего угла глазницы, корня носа. Иногда наблюдается парез мышцы, поднимающей мягкое небо.

С. с. следует дифференцировать с невралгией тройничного нерва (см.), синдромом Сикара (см, Сикара синдром), синдромом Чарлина (см. Чарлина синдром), мигренью (см.), височным артериитом (см. Артериит гигантоклеточный).

Лечение направлено на ликвидацию воспалительного процесса в полости носа и его придаточных пазухах, миндалинах, зубах. Применяют локальную диатермию, диа динамические токи на область крылонебного узла, обезболивающие и седативные средства. Это лечение обычно дополняют курсами носовых новокаиновых блокад (см.).

Радикальным методом лечения является прямая деструкция крылонебного узла. Она может быть произведена путем пункции крылонебного канала со стороны полости рта, но этот способ технически сложен и тягостен для больного. Несомненные преимущества по простоте, точности и эффективности имеет метод прямой пункции крылонебного узла в крылонебной ямке с доступом из-под скуловой дуги, при к-ром производят деструкцию узла введением в него 96% спирта или 5% р-ра фенола в глицерине.

С. с. обычно имеет длительное хрон. течение, плохо поддается консервативной терапии. После радикального лечения возможны рецидивы.

Библиография: Давиденков С. Н. Клинические лекции по нервным болезням, в. 1, с. 146, Л., 1952; Ерохина Л. Г. Лицевые боли, с. 108, М., 1973; Eagle W. W. Sphenopalatine ganglion neuralgia, Arch. Otolaryng., v. 35, p. 66, 1942; Sluder G. The role of the sphenopalatine (or Meckel’s) ganglion in nasal headacher, N. Y. med. J., v. 87, p. 989, 1908; он же, The syndrome of spheno-palatine-ganglion neurosis, Amer. J. med. Sci., v. 140, p. 868, 1910; Umbach W. Differentialdiagnose und Therapie der Ge-sichtsneuralgien, Stuttgart, 1960.

ЧАРЛИНА СИНДРОМ

ЧАРЛИНА СИНДРОМ (C. Charlin, чилийский офтальмолог, родился в 1886 году, синоним: невралгия носоресничного нерва, синдром назального нерва, синдром цилиарного узла, назо-этмоидально-глазной синдром, синдром Чарлина — Сладера) — сочетанное поражение носоресничного нерва и симпатического ресничного узла, проявляющееся приступами болей и различными вегетативными нарушениями в соответствующих областях иннервации. Описан в 1931 г. Чарлином.

Чарлина синдром развивается при поражении носоресничного нерва (n. nasocili-aris) — одной из ветвей глазного нерва (п. ophthalmicus) и симпатического ресничного узла (gangl. ciliare), расположенного в вершине глазницы и связанного с периваскулярным симпатическим сплетением внутренней сонной артерии (см. Вегетативная нервная система), глазодвигательным нервом (см.) и тройничным нервом (см.).

В развитии Чарлина синдрома имеют значение воспалительные процессы в придаточных пазухах носа (синуситы), гипертрофия носовых раковин, искривление носовой перегородки, заболевания зубочелюстной системы, атеросклероз внутренней сонной артерии, васкулиты (особенно аллергические) и другие патологические процессы, в которые вовлекается носоресничный нерв, а нередко и ресничный (цилиарный) узел.

Особенностью синдрома является возникновение патологических явлений в возрасте около 40 лет.

Клинически Чарлина синдром проявляется приступами мучительной боли в глазном яблоке, в области надбровья и соответствующей половине носа. Боли часто возникают ночью и сопровождаются светобоязнью (см.), гиперемией конъюнктивы, обильным слезотечением, набуханием слизистой оболочки носа и выделением жидкого секрета на пораженной стороне. Болевой приступ иногда может продолжаться сутки и более. Отмечается болезненность при пальпации в области внутреннего угла глаза. Нередко развивается герпетический кератит, иридоциклит, появляются высыпания на коже носа, лба, конъюнктиве, роговице (см. Герпес). Возможно двустороннее проявление синдрома.

Развернутая клиническая картина отмечается редко. Обычно наблюдаются стертые формы с менее выраженной клин, симптоматикой. Особенности клин, картины определяются преобладанием симптомов поражения различных ветвей носоресничного нерва — длинных ресничных нервов или подблокового нерва. При поражении длинных ресничных нервов характерны приступообразные боли стягивающего характера в глазном яблоке или в глубине глазницы. Боль возникает вечером или утром, продолжается часами или сутками и сопровождается гиперемией конъюнктивы глаза, отечностью вокруг глаз, светобоязнью, слезотечением, частым миганием, сужением глазной щели, снижением или отсутствием корнеального и конъюнктивального рефлексов, нарушением реакции зрачка на свет и локальной болезненностью при пальпации. При преобладании поражения подблокового нерва отмечается в основном выраженная гиперемия конъюнктивы и резкая болезненность при пальпации в области внутреннего угла глаза. В тех случаях, когда в патологический процесс вовлекается ресничный узел, болевой синдром сочетается с герпетическими высыпаниями. Чарлина синдром характеризуется хроническим течением с длительными (2—3 года) ремиссиями.

Диагноз не представляет трудностей. Улучшение или быстрый регресс симптомов при смазывании слизистой оболочки носа на стороне поражения 5% раствором кокаина гидрохлорида служит дифференциально-диагностическим признаком Чарлина синдрома и позволяет проводить дифференциальную диагностику с невралгией тройничного нерва (см.), синдромом Сладера (см. Сладера синдром), острой глаукомой (см.).

Лечение направлено на основное заболевание, на фоне которого развился синдром. При синуситах проводят противовоспалительную терапию, при сосудистой патологии назначают сосудорасширяющие, гипотензивные, антиатеросклеротические средства, поливитамины; при гипертрофии носовых раковин и искривлении носовой перегородки показано оперативное вмешательство.

При приступе применяют местноанестезирующие средства, ненаркотические анальгетики, вегетотропные и сосудорасширяющие средства. При поражении длинных ресничных нервов рекомендуется закапывать в конъюнктивальный мешок 1—2 капли 0,25% раствора дикаина с адреналином (по 3—5 капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида на 10 мл раствора дикаина). При поражении под-блокового нерва — смазывание слизистой оболочки носа в месте выхода нерва над верхней носовой раковиной 2% раствором кокаина гидрохлорида с адреналином (3—5 капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида на 5 мл раствора кокаина). В обоих случаях продолжительность курса лечения 5—7 дней. Показаны диадинамические токи на область надбровья.

Прогноз определяется характером основного патологического процесса, приводящего к развитию Чарлина синдрома. По сравнению с невралгией тройничного нерва при Чарлина синдроме прогноз более благоприятный.

Профилактика заключается в своевременном и систематическом лечении синуситов, заболеваний зубочелюстной системы и других процессов, являющихся причиной возникновения Чарлина синдрома.

Библиогр.: Гречко В. Е. Неотложная помощь в нейростоматологии, с. 41, М., 1981; Губа Г. П. Справочник

по неврологической семиологии, с. 120, Киев, 1983; С h а г 1 i n С. El sindrome del nervio nasal y sus formas larvadas, Dia med., v. 4, p. 35, 1931; он же, Le syndrome du nerf nasal, Ann. Oculist. (Paris), t. 168, p. 86, 1931; Sluder G. Nasal neurology, headaches, and eye disorders, St Louis, 1927. В. E. Гречко.

Ганглионит крылонебного узла ( невралгия крылонебного узла , синдром Сладера )

Ганглионит крылонебного узла — воспалительное поражение крылонебного нервного узла преимущественно инфекционной этиологии. Ганглионит крылонебного узла проявляется болевыми приступами в пораженной половине лица, которые сопровождаются вегетативными симптомами (слезотечением, покраснением кожи, отечностью, слюнотечением). Диагностика заболевания основывается на его клинической картине и исключении других причин лицевой боли. Лечится ганглионит крылонебного узла комплексным применением обезболивающих, противовоспалительных, антибактериальных, ганглиоблокирующих и противоаллергических средств; смазыванием носовой полости раствором дикаина; физиотерапевтическими средствами (УВЧ, электрофорезом, ДДТ, грязелечением).

МКБ-10

Общие сведения

Крылонебный узел находится в крыловидно-небной ямке, расположенной в подвисочной области. Его образуют 3 корешка: чувствительный — образован ветвями от верхнечелюстного нерва (II ветвь тройничного нерва), симпатический — представлен ветвью внутреннего сонного сплетения и парасимпатический — большой каменистый нерв, являющийся ветвью лицевого нерва. Ветви, исходящие из крылонебного узла, иннервируют глазницу, слезную железу и клиновидную пазуху (глазничные ветви); слизистую оболочку носа и решетчатую пазуху (носовые ветви); мягкое и твердое небо, верхнечелюстную пазуху (небные ветви).

В неврологии ганглионит крылонебного узла носит также название синдром Сладера по имени автора, описавшего его в 1908 году. Ганглионит крылонебного узла является достаточно распространенным видом поражения вегетативных ганглиев. При вовлечении в воспалительный процесс не только крылонебного узла, но и входящих в его состав нервных корешков, заболевание расценивают как ганглионеврит.

Причины ганглионита крылонебного узла

Ганглионит крылонебного узла чаще всего развивается в результате проникновением в узел инфекционных агентов, обуславливающих развитие в нем воспалительного процесса. Источником инфекции зачастую являются локальные воспалительные заболевания носоглотки: синусит, хронический ринит, фарингит; реже — артрит височно-нижнечелюстного сустава. Ганглионит крылонебного узла может возникнуть в результате токсического воздействия на нервный узел при хроническом тонзиллите, хроническом гнойном отите. Факторами, способствующими возникновению ганглионита крылонебного узла, являются недосыпание, переутомление, стрессовые ситуации, прием алкоголя, громкий шум.

В некоторых случаях ганглионит крылонебного узла выступает в качестве нейростоматологического осложнения при кариесе зубов, сопровождающемся развитием пульпита и периодонтита. Ганглионит крылонебного узла может наблюдаться на фоне общих инфекционных заболеваний: ОРВИ, герпетической инфекции, туберкулеза, ревматизма. Возникновение ганглионита крылонебного узла возможно в результате травмы с повреждением структур крыловидно-небной ямки.

Симптомы ганглионита крылонебного узла

Основу клинической картины ганглионита крылонебного узла составляет спонтанно возникающий приступ интенсивной лицевой боли. Ганглионит крылонебного узла никогда не проявляется болевым синдромом, ограниченным областью расположения узла. Множественные анастомозы крылонебного узла его корешков и ветвей обуславливают разнообразную локализацию боли и ее распространенный характер.

Доминирующей является боль в областях, которые иннервируются непосредственно ветвями от крылонебного узла: в глазном яблоке, верхней челюсти, у основания носа, в твердом небе. Иногда боли распространяются на область десен и/или зубов нижней челюсти. Зачастую ганглионит крылонебного узла сопровождается иррадиацией боли в затылочную область, шею, ушную раковину, висок, реже — в плечо, предплечье, а иногда даже в кисть. Анастомозы крылонебного узла с узлами симпатического ствола в некоторых случаях приводят к распространению болевого синдрома на всю половину туловища.

Приступ ганглионита крылонебного узла сопровождается выраженными вегетативными расстройствами которые проявляются отечностью и покраснением пораженной половины лица, слезотечением, секрецией большого количества слюны и обильным выделением жидкого секрета из соответствующей половины носа. За ярко выраженные вегетативные симптомы ганглионит крылонебного узла получил название «вегетативная буря».

Приступ ганглионита крылонебного узла может иметь различную продолжительность от минут до нескольких часов и даже дней. Наиболее часто подобные приступы возникают в ночное время. В послеприступном периоде при ганглионите крылонебного узла могут сохраняться слабо выраженные вегетативные симптомы. Ганглионит крылонебного узла имеет хроническое пароксизмальное течение и может длиться годами. Для него типичны обострения в весеннее и осеннее время. Они могут быть спровоцированы перенесенной ОРВИ, переохлаждением, стрессовой ситуацией, снижением иммунитета или изменениями погоды.

Диагностика ганглионита крылонебного узла

Установить диагноз «Ганглионит крылонебного узла» позволяет яркая клиническая картина заболевания. Для подтверждения диагноза производят смазывание задних областей носовой полости 0,1% раствором дикаина и адреналина. Если эта процедура позволяет купировать болевой приступ, то ганглионит крылонебного узла подтверждается.

Следует дифференцировать ганглионит крылонебного узла от других заболеваний, сопровождающихся лицевой болью (прозопалгией): невралгии тройничного нерва, воспалительных заболеваний уха (наружного отита, острого среднего отита, мастоидита), стоматологической патологии (острой зубной боли, пульпита, периодонтита). В процессе диагностики необходимо выявить или исключить наличие воспалительного очага, который может служить источником инфицирования крылонебного узла и поддерживать воспалительный процесс в нем. С этой целью могут проводиться консультации невролога, стоматолога, отоларинголога, отоскопия и фарингоскопия, рентгенография околоносовых пазух и рентгенография зубов.

Лечение ганглионита крылонебного узла

В комплексном лечении ганглионита крылонебного узла на первое место выходят мероприятия по купированию болевого синдрома. Они включают введение в полость носа турунд с новокаином и смазывание носовой полости дикаином. Резко выраженные боли являются показанием для назначения ганглиоблокаторов (азаметония бромида, бензогексония), в особо тяжелых случаях производят блокаду крылонебного узла анестетиками (лидокаином, новокаином и пр.).

Лечение ганглионита крылонебного узла инфекционно-воспалительной этиологии сочетается с применением противоинфекционных (антибиотики) и противовоспалительных средств. Эффективным способом терапии ганглионита крылонебного узла является введение в область крылонебного узла раствора гидрокортизона. Обязательно назначаются противоаллергические препараты (хлоропирамин, лоратадин, дезлоратадин). Показано применение общеукрепляющих средств, витаминов группы В.

В комплексную терапию по показаниям могут быть включены спазмолитические препараты, нейролептики, антидепрессанты, холинолитики и др. Пациентам пожилого возраста рекомендован прием сосудистых и антисклеротических медикаментов, улучшающих мозговое и сердечное кровообращение. Из физиотерапевтических методов лечения наиболее эффективны при ганглионите крылонебного узла УВЧ, ДДТ, эндоназальный электрофорез новокаина, грязелечение, массаж мышц лица и шеи.

Следует отметить, что комплексное лечение ганглионита крылонебного узла в большинстве случаев позволяет снизить выраженность клинических проявлений заболевания. Однако не во всех случаях оно способно избавить пациентов от рецидивов заболевания.

Клинические проявления и методы терапии синдрома Сладера

Синдром Сладера - это патологическое явление, сопровождающееся интенсивными болями в лицевой области. Нарушение может иметь разное происхождение, но в основном провоцируется невралгическими заболеваниями. Аномалия считается одной из форм ганглиоинита и требует своевременного медицинского вмешательства.

Синдром Сладера также называют невралгией крылонебного узла. При патологии поражается крылонебная ганглия - нервный узел, включающий в себя отростки верхнечелюстного нерва, а также волокна, расположенные в области сонной артерии и ротовой полости, слюнных желез, нёба, слизистой оболочки носа.

Поражение нервного узла приводит к многочисленным нарушениям. В тяжелых случаях расстройство оказывает негативное влияние на кровеносные сосуды, питающие головной мозг. Также аномальный процесс может отражаться на мышцах шеи.

Факторы, вызывающие развитие заболевания

Точная причина возникновения ганглионита неизвестна. Считается, что болезнь имеет многофакторное происхождение.

В число возможных предпосылок входят:

- инфекционные поражения, сопровождающиеся воспалением;

- сопутствующие хронические заболевания (фарингит, отит, тонзиллит);

- интоксикации;

- артриты;

- врожденные аномалии развития носовой полости;

- травмы и повреждения, сопровождающиеся деформацией перегородки;

- длительное воздействие низких температур;

- ревматизм;

- поздние стадии кариеса;

- воспалительные процессы в тканях (флегмоны, абсцессы).

К факторам, провоцирующим синдром Слудера, также относятся пониженный иммунитет, стрессовые и физические нагрузки, вредные привычки, хроническая усталость, обменные нарушения.

Клинические проявления

Главный симптом при синдроме Сладера - это интенсивные боли, локализующиеся в области лица. Как правило, такое проявление имеет острый кратковременный характер. Место локализации боли периодически меняется. Чаще всего болит область около носовых пазух, верхней челюсти, иногда под глазами. В некоторых случаях отмечается одностороннее течение ганглионита.

При отягощении патологического процесса пациент испытывает сильные головные боли. Они носят стреляющий характер, чаще всего появляются в висках или теменной зоне. Часто боль распространяется на мышцы в области шеи, спины, иногда кистей рук.

При этом возникают такие симптомы:

- горький вкус во рту;

- изменение цвета пораженного участка лица (побледнение или покраснение);

- периодические обмороки;

- усиленная слезоточивость;

- обильное слюноотделение или сухость во рту;

- выделения из носа;

- отек кожи.

Патология протекает в хронической форме и характеризуется периодическими обострениями, после которых наступает длительная ремиссия. Довольно часто обострения случаются во время смены сезонов, как правило, осенью или весной.

Болезнь Слюдера имеет очень широкий спектр возможных симптомов и признаков, поэтому для подтверждения диагноза необходимо обратиться за помощью врача.

Диагностические мероприятия

Крылонебный ганглионит диагностируется на основании результатов нескольких процедур.

В их число входят:

- сбор анамнеза;

- осмотр пациента;

- рентгенография;

- ультразвуковое обследование;

Осмотр производится в соответствии с характером беспокоящих симптомов. Если боли наблюдаются в области уха, назначается отоскопия, необходимая для выявления патологических изменений в органе. Аналогичным образом осматривается полость носа.

Главным признаком, свидетельствующим о наличии синдрома, является положительная реакция на нанесение анальгетика на область задней части носовой полости. Препарат распыляют в виде жидкого раствора или спрея. Устранение болевого синдрома свидетельствует о неврологическом происхождении патологии и указывает на болезнь Сладера.

Эффективные лечебные методики

В выявлении и устранении ганглионита участвует несколько специалистов: невролог, отоларинголог, в некоторых случаях инфекционист и хирург. Терапия осуществляется преимущественно медикаментозным способом. Хирургическое лечение производится только при отсутствии эффекта от консервативных средств.

Препараты

Консервативная медикаментозная терапия направлена на устранение причин невралгии, провоцирующей симптомы. Прием препаратов позволяет снизить интенсивность патологических проявлений.

Лечить ганглионит рекомендуется следующими группами лекарственных средств:

- антибиотики (при бактериальном поражении - «Кларитромицин», «Ципролет»);

- противовирусные (при вирусном поражении - «Афлубин», «Лавомакс»);

- анальгетики (для устранения болевого синдрома - «Ибуклин», «Пенталгин»);

- спазмолитики (назначаются при мышечных спазмах «Дротаверин»);

- для снижения активности парасимпатических отделов и уменьшения секреции используют «Платифиллин»;

- иногда улучшить состояние помогают противоаллергические средства («Супрастин», «Эриус»);

- в некоторых случаях прибегают к транквилизаторам («Сибазон», «Реланиум»).

Также используют витаминные комплексы, иммуностимуляторы, народные средства терапии. Процедуры и препараты для лечения синдрома Сладера должны назначаться ведущим врачом в соответствии с клинической картиной.

Хирургическая операция

Показана при отсутствии эффективности медикаментозного лечения, в случае систематического развития рецидивов, а также при осложненных формах патологии.

Хирургическая терапия предусматривает алкоголизацию нервного узла. За счет введения высокопроцентного этилового спирта прерывается проводимость нервной ткани, в результате чего все симптомы патологии устраняются. В дальнейшем ткани отмирают. Введение вещества производится непосредственно в крылонебный узел через инъекции.

Читайте также:

- Противопоказания для лечения чистотелом. Общие и местные противопоказания для лечения чистотелом.

- Обзор нарушений углеводного обмена

- Раздражение дыхательных путей хлором и его лечение

- Пример тяжелого течения ларвального парагонимоза. Клиника тяжелого парагонимоза

- Трансвагинальное ультразвуковое исследование при преждевременных родах. Биохимические маркеры инфекции. Плодовый фибронектин.