Структура надпочечников плода. Оболочки головного и спинного мозга эмбриона

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 28.01.2026

Что такое Дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром) и беременность -

Адреногенитальный синдром (АГС) представляет собой наследственное врожденное заболевание, которое характеризуется неполноценностью ферментных систем, участвующих в синтезе стероидных гормонов коркового вещества надпочечников, что приводит к снижению выработки кортизола. Это обусловливает (по механизму обратной связи) увеличение секреции гипофизом АКТГ, развитие гиперплазии коры надпочечников и активацию синтеза андрогенов с последующим нарушением полового развития и репродуктивной функции.

Частота АГС варьирует от 1 на 5000-10 000 новорожденных.

Что провоцирует / Причины Дисфункцим коры надпочечников (адреногенитального синдрома) и беременность:

Чрезмерная выработка андрогенов является главной причиной развития вирилизации женского организма, проявление которого зависит от степени выраженности секреции андрогенов и времени начала реализации данного заболевания.

Симптомы Дисфункцим коры надпочечников (адреногенитального синдрома) и беременность:

Адреногенитальный синдром по клиническим признакам разделяют на три формы:

- врожденную,

- препубертатную,

- постпубертатную.

При последней форме нарушение синтеза стероидов длительное время может протекать бессимптомно и компенсироваться за счет гиперплазии надпочечников. Клинические признаки заболевания не проявляются до тех пор, пока какой-либо стрессорный фактор не спровоцирует реализацию скрытой формы нарушения функции коркового вещества надпочечников.

Первые симптомы гиперпродукции андрогенов при постпубертатной форме возникают после завершения процессов окостенения и формирования первичных и вторичных половых признаков.

Для постпубертатной формы АГС характерны следующие клинические признаки: хорошо выраженный женский фенотип; гирсутизм (избыточный рост волос на лице, вокруг сосков, на конечностях); нормальное строение половых органов и молочных желез; нарушения менструальной функции (ановуляция, гипоолигоменорея, аменорея); бесплодие; общая слабость; головные и мышечные боли; снижение работоспособности; артериальная гипотония.

Диагностика Дисфункцим коры надпочечников (адреногенитального синдрома) и беременность:

Диагностика АГС не представляет особых затруднений. Важное диагностическое значение имеет определение уровня экскреции метаболитов андрогенов, 17-КС и промежуточных продуктов синтеза глюкокортикостероидов - прогестерона и 17-оксипрогестерона. При АГС экскреция 17-ОКС находится на низком уровне (вследствие дефицита глюкокортикостероидов), а нейтральных 17-КС возрастает в 5-10 раз в сравнении с возрастной нормой. Аналогичным образом изменяется и уровень прегнандиола в моче. В крови значительно повышается концентрация тестостерона, 17-гидрокси-прогестерона и ДГЭА.

Дифференциальную диагностику следует проводить с вирилизирующими опухолями надпочечников, болезнью Иценко-Кушинга, склеро-кистозными яичниками.

Дифференциально-диагностическое значение приобретает дексаметазоновая проба. Препарат оказывает тормозящее влияние на выделение АКТГ, что приводит к снижению экскреции не только суммарных 17-КС, но и андростерона, ДГЭА и прегнандиола.

Лечение Дисфункцим коры надпочечников (адреногенитального синдрома) и беременность:

Наступление беременности при стертых формах АГС у женщин не такой уж и редкий факт, и свидетельством этому является большой удельный вес надпочечниковой гиперандрогении в структуре причин привычного невынашивания беременности.

Часто при постпубертатной форме АГС, несмотря на то что имеет место овуляция и происходит оплодотворение яйцеклетки, беременность прерывается на ранних сроках до образования плаценты из-за неполноценности желтого тела. Избыточное количество андрогенов вызывает нарушение кровообращения в матке, стаз крови, склеротическое изменение сосудов миометрия и хориона, что приводит к повышению ломкости сосудов, их разрывам. В результате этого возникают кровоизлияния в децидуальную оболочку с образованием ретроплацентарных гематом и частичная отслойка хориона. Частота невынашивания беременности при АГС достигает 26 %.

Важной проблемой является влияние высокого уровня андрогенов у матери на развитие эмбриона и плода при беременности. Известно, что андрогены свободно проникают через плацентарный барьер и оказывают влияние на формирование наружных половых органов у плода женского пола.

Кроме того, андрогены могут влиять на формирование и правильное функционирование нейроэндокринных механизмов регуляции и на так называемую половую дифференцировку мозга плода.

Во время беременности необходимо продолжать применение кортикостероидной терапии, начатой до беременности, так как при отмене этих препаратов возможны прерывание беременности и отрицательное влияние гиперандрогении на плод.

Лечение проводят под контролем уровня 17-КС. Обычно из глюкокортикостероидов применяют дексаметазон. При повышенном уровне 17-КС назначают гормон в дозе 0,5 мг или 0,375 мг до нормализации экскреции 17-КС с постепенным снижением дозы до 0,125 мг. Это лечение необходимо сочетать с назначением препаратов калия.

В сроки 16, 20 и 28 нед необходим тщательный контроль за уровнем 17-КС, так как в эти периоды увеличивается продукция гормонов надпочечниками плода.

В связи с широким применением кортикостероидов при беременности увеличивается частота гестоза, что сопровождается фетоплацентарной недостаточностью и нередко задержкой развития плода.

Профилактика Дисфункцим коры надпочечников (адреногенитального синдрома) и беременность:

Профилактика прерывания беременности проводится общепринятыми методами.

Своевременно проводят профилактику, диагностику и терапию гестоза и ФПН, контролируют состояние фетоплацентарной системы. Дети, родившиеся от матерей с АГС, требуют тщательного наблюдения и обследования функции коркового вещества надпочечников.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром) и беременность:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Дисфункцим коры надпочечников (адреногенитального синдрома) и беременность, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору .

Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение - слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

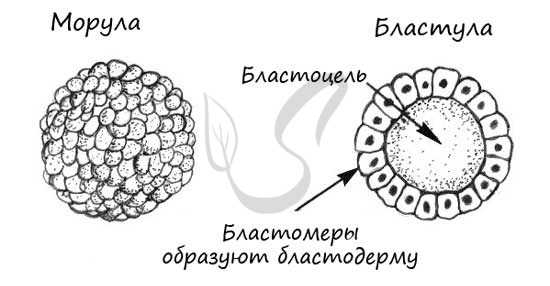

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum - ягода тутового дерева) - стадия эмбрионального развития на этапе дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция - заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри - бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость - бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

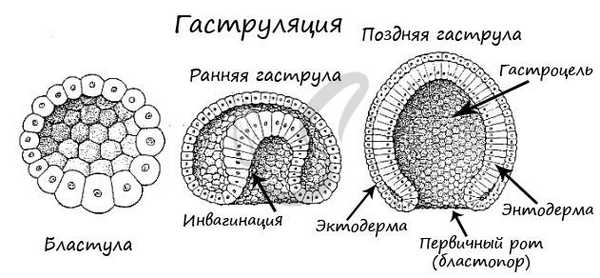

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

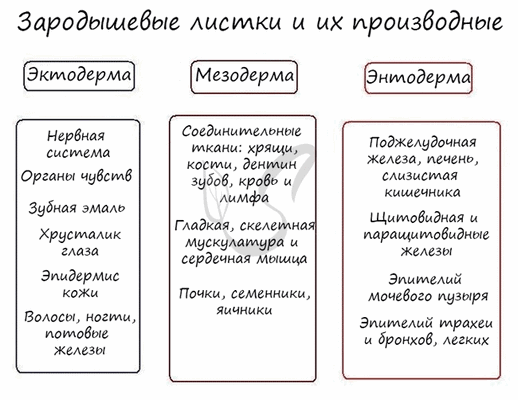

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинает впячиваться внутрь - происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется - гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду - первичный рот (бластопор).

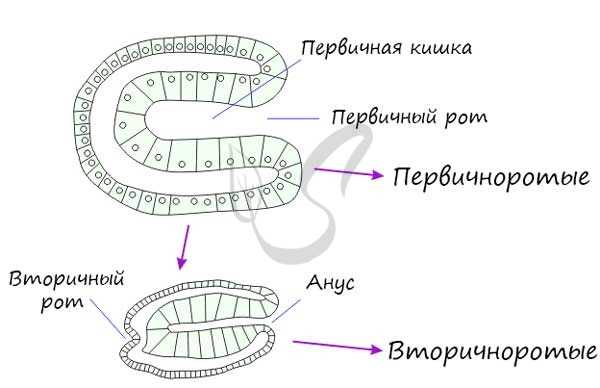

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος - наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок - мезодерма (греч. μέσος — средний).

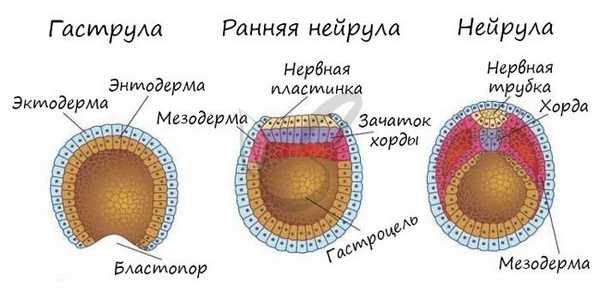

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции - закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма - окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος - наружный) - наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) - средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») - внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

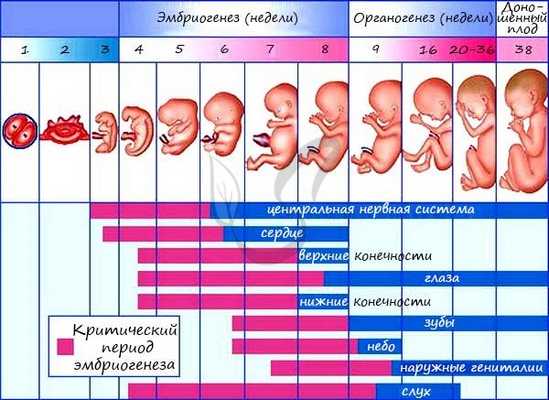

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и систем органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

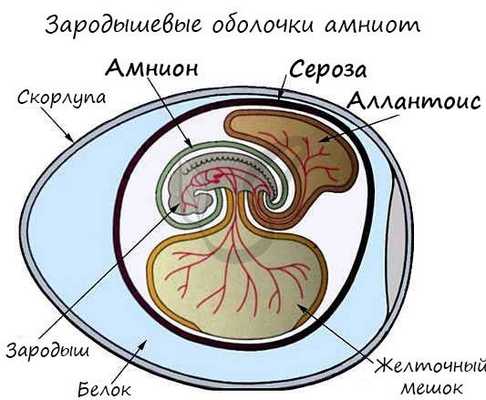

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные - группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа - аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты - группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они "обрели независимость" от него.

Развитие плода происходит в мышечном органе - матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту - "детское место" - орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой - кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган - пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Научная электронная библиотека

Надпочечники закладываются в раннем эмбриогенезе, из двух зачатков.

Корковое вещество (кора) надпочечников развивается из целомического эпителия, расположенного между первичными почками. Из клеток эпителия в начале образуется клеточный тяж, расположенный между корнем будущей брыжейки и первичной почки. Тяж, позднее, погружается в соеденительную ткань, который, затем, преобразуется в корковое вещество.

Мозговое вещество (медулла) имеет общее происхождение с нервной системой и развивается из эмбриональных клеток симпатической части автономной нервной системы (из нейроэктодермы).

Кора надпочечника распадается на клубочковую, пучковую и сетчатую зоны. Эндокриноциты коркового вещества вырабатывают гормоны: клубочковая зона - минералкортикоиды (альдостерон, кортексон), пучковая - глюкокортикоиды (гидрокортизон, кортизон, кортикостерон), сетчатая - андрогены (тестостерон) по природе стероиды.

Медулла является видоизменными нейронами симпатической части автономной нервной системы, окрашивающиеся в светлые и темные клетки. Светлые клетки вырабатывают адреналин, темные - норадреналин (Ю.Т. Техвер, 1989).

Надпочечник снаружи покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь железы отходят немногочисленные перегородки из коллагеновых волокон. В них располагаются кровеносные сосуды, а между ними паренхима коркового вещества. Кора надпочечника отделяется тонкой соеденительнотканной прослойкой от мозгового вещества надпочечника.

Надпочечники являются жизненноважными органами. При двусторонней адренаэктомии животные погибают с признаками полиурии, интенсивной саливации, потоотделения, дрожи на третий-четвертый день после операции (И.Д. Александров, 1977). Смертельный исход вызывается отсутствием в организме кортикостероидных гормонов, которые вырабатываются корковым веществом надпочечника. Редко, но встречаются добавочные надпочечники или корковые узелки. В этом случае животные выживают.

Надпочечники плодов коз не исследовались. Изучение их в постнатальном периоде онтогенеза (А.В. Кузнецов, Б.П. Шевченко, 2006), показало, что средняя масса надпочечников новорожденных козлят равна 0,189 г, и варьирует от 0,135 до 0,33 г, то есть в широких пределах. В шесть месяцев она достигает 0,71 г, следовательно, возрастает от 0,6 до 0,83 г и в 18 месяцев 0,93 г и, соответственно 0,82-1,2 г. В целом, с возрастом коз масса надпочечников подчиняется общей закономерности описанных выше органов внутренней секреции.

Наибольший абсолютный прирост массы надпочечников отмечается в возрасте козлят 1, 6 и 12 месяцев, причем рост и абсолютный прирост массы левого надпочечника выше, чем правого (табл. 97). Наиболее интенсивно масса надпочечников возрастает от рождения плодов до шести месяцев козлят после рождения, затем темп его роста замедляется. Об этом, недвусмысленно, свидетельствуют относительные величины надпочечников. Так, в первые шесть месяцев постнатального развития масса их увеличивается в 3,48-3,76 раза, а во вторую - в 1,23-1,3 раза, а к зрелому возрасту понижается.

Ультразвуковое исследование мозга новорожденных детей (нормальная анатомия)

Профессиональные диагностические инструменты. Оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D/4D/5D сканирования, классификатор BI-RADS, опции для экспертных кардиологических исследований.

Показания для проведения эхографии мозга

- Недоношенность.

- Неврологическая симптоматика.

- Множественные стигмы дисэмбриогенеза.

- Указания на хроническую внутриутробную гипоксию в анамнезе.

- Асфиксия в родах.

- Синдром дыхательных расстройств в неонатальном периоде.

- Инфекционные заболевания у матери и ребенка.

Для оценки состояния мозга у детей с открытым передним родничком используют секторный или микроконвексный датчик с частотой 5-7,5 МГц. Если родничок закрыт, то можно использовать датчики с более низкой частотой - 1,75-3,5 МГц, однако разрешение будет невысоким, что дает худшее качество эхограмм. При исследовании недоношенных детей, а также для оценки поверхностных структур (борозд и извилин на конвекситальной поверхности мозга, экстрацеребрального пространства) используют датчики с частотой 7,5-10 МГц.

Акустическим окном для исследования мозга может служить любое естественное отверстие в черепе, но в большинстве случаев используют большой родничок, поскольку он наиболее крупный и закрывается последним. Маленький размер родничка значительно ограничивает поле зрения, особенно при оценке периферических отделов мозга.

Для проведения эхоэнцефалографического исследования датчик располагают над передним родничком, ориентируя его так, чтобы получить ряд корональных (фронтальных) срезов, после чего переворачивают на 90° для выполнения сагиттального и парасагиттального сканирования. К дополнительным подходам относят сканирование через височную кость над ушной раковиной (аксиальный срез), а также сканирование через открытые швы, задний родничок и область атланто-затылочного сочленения.

По своей эхогенности структуры мозга и черепа могут быть разделены на три категории:

- гиперэхогенные - кость, мозговые оболочки, щели, кровеносные сосуды, сосудистые сплетения, червь мозжечка;

- средней эхогенности - паренхима полушарий мозга и мозжечка;

- гипоэхогенные - мозолистое тело, мост, ножки мозга, продолговатый мозг;

- анэхогенные - ликворсодержащие полости желудочков, цистерны, полости прозрачной перегородки и Верге.

Нормальные варианты мозговых структур

Визуализация структур островкового комплекса также зависит от зрелости новорожденного ребенка. У глубоко недоношенных детей он остается открытым и представлен в виде треугольника, флага - как структуры повышенной эхогенности без определения в нем борозд. Закрытие сильвиевой борозды происходит по мере формирования лобной, теменной, затылочной долей; полное закрытие рейлева островка с четкой сильвиевой бороздой и сосудистыми образованиями в ней заканчивается к 40-й неделе гестации.

Боковые желудочки. Боковые желудочки, ventriculi lateralis - это полости, заполненные цереброспинальной жидкостью, видимые как анэхогенные зоны. Каждый боковой желудочек состоит из переднего (лобного), заднего (затылочного), нижнего (височного) рогов, тела и атриума (треугольника) - рис. 1. Атриум расположен между телом, затылочным и теменным рогом. Затылочные рога визуализируются с трудом, их ширина вариабельна. Размер желудочков зависит от степени зрелости ребенка, с увеличением гестационного возраста их ширина снижается; у зрелых детей в норме они щелевидны. Легкая асимметрия боковых желудочков (различие размеров правого и левого бокового желудочка на корональном срезе на уровне отверстия Монро до 2 мм) встречается довольно часто и не является признаком патологии. Патологическое расширение боковых желудочков чаще начинается с затылочных рогов, поэтому отсутствие возможности их четкой визуализации - серьезный аргумент против расширения. О расширении боковых желудочков можно говорить, когда диагональный размер передних рогов на корональном срезе через отверстие Монро превышает 5 мм и исчезает вогнутость их дна.

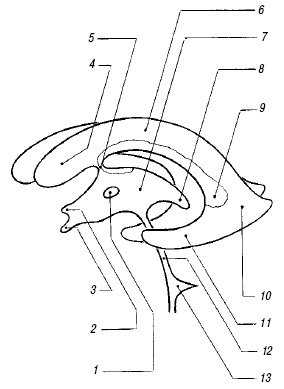

Рис. 1. Желудочковая система мозга.

1 - межталамическая связка;

2 - супраоптический карман III желудочка;

3 - воронкообразный карман III желудочка;

4 - передний рог бокового желудочка;

5 - отверстие Монро;

6 - тело бокового желудочка;

7 - III желудочек;

8 - шишковидный карман III желудочка;

9 - клубочек сосудистого сплетения;

10 - задний рог бокового желудочка;

11 - нижний рог бокового желудочка;

12 - сильвиев водопровод;

13 - IV желудочек.

Сосудистые сплетения. Сосудистые сплетения (plexus chorioideus) - это богато васкуляризованный орган, вырабатывающий цереброспинальную жидкость. Эхографически ткань сплетения выглядит как гиперэхогенная структура. Сплетения переходят с крыши III желудочка через отверстия Монро (межжелудочковые отверстия) на дно тел боковых желудочков и продолжаются на крышу височных рогов (см. рис. 1); также они имеются в крыше IV желудочка, но эхографически в этой области не определяются. Передние и затылочные рога боковых желудочков не содержат сосудистых сплетений.

Сплетения обычно имеют ровный гладкий контур, но могут быть и неровности, и легкая асимметрия. Наибольшей ширины сосудистые сплетения достигают на уровне тела и затылочного рога (5-14 мм), образуя в области атриума локальное уплотнение - сосудистый клубочек (glomus), который может иметь форму пальцеобразного выроста, быть слоистым или раздробленным. На корональных срезах сплетения в затылочных рогах выглядят как эллипсоидные плотности, практически полностью выполняющие просвет желудочков. У детей с меньшим гестационным возрастом размер сплетений относительно больше, чем у доношенных.

Сосудистые сплетения могут быть источником внутрижелудочковых кровоизлияний у доношенных детей, тогда на эхограммах видна их четкая асимметрия и локальные уплотнения, на месте которых затем образуются кисты.

III желудочек. III желудочек (ventriculus tertius) представляется тонкой щелевидной вертикальной полостью, заполненной ликвором, расположенной сагиттально между таламусами над турецким седлом. Он соединяется с боковыми желудочками через отверстия Монро (foramen interventriculare) и с IV желудочком через сильвиев водопровод (см. рис. 1). Супраоптический, воронкообразный и шишковидный отростки придают III желудочку на сагиттальном срезе треугольный вид. На корональном срезе он виден как узкая щель между эхогенными зрительными ядрами, которые взаимосоединяются межталамической спайкой (massa intermedia), проходящей через полость III желудочка. В неонатальном периоде ширина III желудочка на корональном срезе не должна превышать 3 мм, в грудном возрасте - 3-4 мм. Четкие очертания III желудочка на сагиттальном срезе говорят о его расширении.

Сильвиев водопровод и IV желудочек. Сильвиев водопровод (aquaeductus cerebri) представляет собой тонкий канал, соединяющий III и IV желудочки (см. рис. 1), редко видимый при УЗ исследовании в стандартных позициях. Его можно визуализировать на аксиальном срезе в виде двух эхогенных точек на фоне гипоэхогенных ножек мозга.

IV желудочек (ventriculus quartus) представляет собой небольшую полость ромбовидной формы. На эхограммах в строго сагиттальном срезе он выглядит малым анэхогенным треугольником посередине эхогенного медиального контура червя мозжечка (см. рис. 1). Передняя его граница отчетливо не видна из-за гипоэхогенности дорсальной части моста. Переднезадний размер IV желудочка в неонатальном периоде не превышает 4 мм.

Мозолистое тело. Мозолистое тело (corpus callosum) на сагиттальном срезе выглядит как тонкая горизонтальная дугообразная гипоэхогенная структура (рис. 2), ограниченная сверху и снизу тонкими эхогенными полосками, являющимися результатом отражения от околомозолистой борозды (сверху) и нижней поверхности мозолистого тела. Сразу под ним располагаются два листка прозрачной перегородки, ограничивающие ее полость. На фронтальном срезе мозолистое тело выглядит тонкой узкой гипоэхогенной полоской, образующей крышу боковых желудочков.

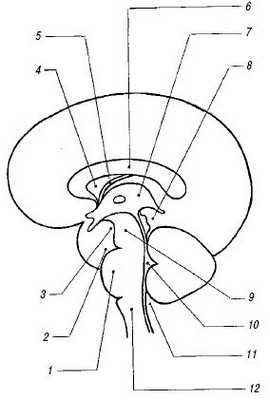

Рис. 2. Расположение основных мозговых структур на срединном сагиттальном срезе.

1 - варолиев мост;

2 - препонтинная цистерна;

3 - межножковая цистерна;

4 - прозрачная перегородка;

5 - ножки свода;

6 - мозолистое тело;

7 - III желудочек;

8 - цистерна четверохолмия;

9 - ножки мозга;

10 - IV желудочек;

11 - большая цистерна;

12 - продолговатый мозг.

Полость прозрачной перегородки и полость Верге. Эти полости расположены непосредственно под мозолистым телом между листками прозрачной перегородки (septum pellucidum) и ограничены глией, а не эпендимой; они содержат жидкость, но не соединяются ни с желудочковой системой, ни с субарахноидальным пространством. Полость прозрачной перегородки (cavum cepti pellucidi) находится кпереди от свода мозга между передними рогами боковых желудочков, полость Верге расположена под валиком мозолистого тела между телами боковых желудочков. Иногда в норме в листках прозрачной перегородки визуализируются точки и короткие линейные сигналы, происходящие от субэпендимальных срединных вен. На корональном срезе полость прозрачной перегородки выглядит как квадратное, треугольное или трапециевидное анэхогенное пространство с основанием под мозолистым телом. Ширина полости прозрачной перегородки не превышает 10-12 мм и у недоношенных детей шире, чем у доношенных. Полость Верге, как правило, уже полости прозрачной перегородки и у доношенных детей обнаруживается редко. Указанные полости начинают облитерироваться после 6 мес гестации в дорсовентральном направлении, но точных сроков их закрытия нет, и они обе могут обнаруживаться у зрелого ребенка в возрасте 2-3 мес.

Базальные ядра, таламусы и внутренняя капсула. Зрительные ядра (thalami) - сферические гипоэхогенные структуры, расположенные по бокам от полости прозрачной перегородки и формирующие боковые границы III желудочка на корональных срезах. Верхняя поверхность ганглиоталамического комплекса делится на две части каудоталамической выемкой - передняя относится к хвостатому ядру, задняя - к таламусу (рис. 3). Между собой зрительные ядра соединены межталамической спайкой, которая становится четко видимой лишь при расширении III желудочка как на фронтальном (в виде двойной эхогенной поперечной структуры), так и на сагиттальном срезах (в виде гиперэхогенной точечной структуры).

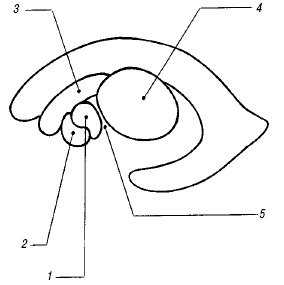

Рис. 3. Взаиморасположение структур базально-таламического комплекса на парасагиттальном срезе.

1 - скорлупа чечевицеобразного ядра;

2 - бледный шар чечевицеобразного ядра;

3 - хвостатое ядро;

4 - таламус;

5 - внутренняя капсула.

Базальные ядра - это подкорковые скопления серого вещества, расположенные между таламусом и рейлевым островком. Они имеют сходную эхогенность, что затрудняет их дифференцировку. Парасагиттальный срез через каудоталамическую выемку - самый оптимальный подход для обнаружения таламусов, чечевицеобразного ядра, состоящего из скорлупы, (putamen), и бледного шара, (globus pallidus), и хвостатого ядра, а также внутренней капсулы - тонкой прослойки белого вещества, отделяющей ядра полосатого тела от таламусов. Более четкая визуализация базальных ядер возможна при использовании датчика 10 МГц, а также при патологии (кровоизлиянии или ишемии) - в результате нейронального некроза ядра приобретают повышенную эхогенность.

Герминальный матрикс - это эмбриональная ткань с высокой метаболической и фибринолитической активностью, продуцирующая глиобласты. Эта субэпендимальная пластинка наиболее активна между 24-й и 34-й неделями гестации и представляет собой скопление хрупких сосудов, стенки которых лишены коллагеновых и эластичных волокон, легко подвержены разрыву и являются источником периинтравентрикулярных кровоизлияний у недоношенных детей. Герминальный матрикс залегает между хвостатым ядром и нижней стенкой бокового желудочка в каудоталамической выемке, на эхограммах выглядит гиперэхогенной полоской.

Цистерны мозга. Цистерны - это содержащие ликвор пространства между структурами мозга (см. рис. 2), в которых также могут находиться крупные сосуды и нервы. В норме они редко видны на эхограммах. При увеличении цистерны выглядят как неправильно очерченные полости, что свидетельствует о проксимально расположенной обструкции току цереброспинальной жидкости.

Большая цистерна (cisterna magna, c. cerebromedullaris) расположена под мозжечком и продолговатым мозгом над затылочной костью, в норме ее верхненижний размер на сагиттальном срезе не превышает 10 мм. Цистерна моста - эхогенная зона над мостом перед ножками мозга, под передним карманом III желудочка. Она содержит в себе бифуркацию базиллярной артерии, что обусловливает ее частичную эхоплотность и пульсацию.

Базальная (c. suprasellar) цистерна включает в себя межножковую, c. interpeduncularis (между ножками мозга) и хиазматическую, c. chiasmatis (между перекрестом зрительных нервов и лобными долями) цистерны. Цистерна перекреста выглядит пятиугольной эхоплотной зоной, углы которой соответствуют артериям Виллизиева круга.

Цистерна четверохолмия (c. quadrigeminalis) - эхогенная линия между сплетением III желудочка и червем мозжечка. Толщина этой эхогенной зоны (в норме не превышающая 3 мм) может увеличиваться при субарахноидальном кровоизлиянии. В области цистерны четверохолмия могут находиться также арахноидальные кисты.

Мозжечок (cerebellum) можно визуализировать как через передний, так и через задний родничок. При сканировании через большой родничок качество изображения самое плохое из-за дальности расстояния. Мозжечок состоит из двух полушарий, соединенных червем. Полушария слабосреднеэхогенны, червь частично гиперэхогенен. На сагиттальном срезе вентральная часть червя имеет вид гипоэхогенной буквы "Е", содержащей цереброспинальную жидкость: вверху - квадригеминальная цистерна, в центре - IV желудочек, внизу - большая цистерна. Поперечный размер мозжечка прямо коррелирует с бипариетальным диаметром головы, что позволяет на основании его измерения определять гестационный возраст плода и новорожденного.

Ножки мозга (pedunculus cerebri), мост (pons) и продолговатый мозг (medulla oblongata) расположены продольно кпереди от мозжечка и выглядят гипоэхогенными структурами.

Паренхима. В норме отмечается различие эхогенности между корой мозга и подлежащим белым веществом. Белое вещество чуть более эхогенно, возможно, из-за относительно большего количества сосудов. В норме толщина коры не превышает нескольких миллиметров.

Вокруг боковых желудочков, преимущественно над затылочными и реже над передними рогами, у недоношенных детей и у некоторых доношенных детей имеется ореол повышенной эхогенности, размер и визуализация которого зависят от гестационного возраста. Он может сохраняться до 3- 4 нед жизни. В норме его интенсивность должна быть ниже, чем у сосудистого сплетения, края - нечеткими, расположение - симметричным. При асимметрии или повышении эхогенности в перивентрикулярной области следует проводить УЗ исследование мозга в динамике для исключения перивентрикулярной лейкомаляции.

Стандартные эхоэнцефалографические срезы

Корональные срезы (рис. 4). Первый срез проходит через лобные доли перед боковыми желудочками (рис. 5). Срединно определяется межполушарная щель в виде вертикальной эхогенной полоски, разделяющей полушария. При ее расширении в центре виден сигнал от серпа мозга (falx), не визуализируемый отдельно в норме (рис. 6). Ширина межполушарной щели между извилинами не превышает в норме 3-4 мм. На этом же срезе удобно измерять размер субарахноидального пространства - между латеральной стенкой верхнего сагиттального синуса и ближайшей извилиной (синокортикальная ширина). Для этого желательно использовать датчик с частотой 7,5-10 МГц, большое количество геля и очень осторожно прикасаться к большому родничку, не надавливая на него. Нормальный размер субарахноидального пространства у доношенных детей - до 3 мм, у недоношенных - до 4 мм.

Нейробластома плода. Возможности пренатальной диагностики и прогноз

Содержит актуальную клиническую информацию по ультрасонографии и ориентирован на врачей ультразвуковой диагностики, выходит с 1996 года.

Введение

Обычно поражение изолированное, с вовлечением одного надпочечника, двустороннее поражение встречается редко [5]. Иногда антенатально появляются метастазы в печень, кожу, костный мозг и редко в ворсинки плаценты [6]. В этом случае плацента выглядит объемной, но метастатические очаги могут не определяться макроскопически, а диагностируются лишь при гистологическом исследовании. Сосуды ворсинок плаценты содержат скопления клеток нейробластомы, но инвазия стромы наблюдается исключительно редко [7]. Описаны случаи метастазирования в пуповину с последующей гибелью плода [8]. Нейробластомы преимущественно состоят из нейробластов. Макроскопически очаги опухоли хорошо очерчены, но могут инфильтрировать окружающие ткани, капсула отсутствует.

Известно сочетание нейробластом с различными состояниями, в частности с болезнью Гиршпрунга, фетальным алкогольным синдромом, синдромом ДиДжорджа, болезнью Вон Реклинхаузена, синдромом Беквита - Видеманна.

В литературе описан ранний случай диагностики нейробластомы в 19 нед беременности, однако обычно пренатальный диагноз устанавливается при ультразвуковом исследовании в промежутке от 26 до 39 нед гестации [8].

Смещение нижней полой вены визуализирующимся образованием кпереди следует расценивать как признак забрюшинного происхождения этого образования [13]. Кроме того, при больших размерах опухоль надпочечника может смещать окружающие органы.

Цветовое допплеровское картирование помогает идентифицировать питающий опухоль сосуд, отходящий непосредственно от аорты, однако такой единственный сосуд может и не визуализироваться [13].

Как правило, антенатальная диагностика метастазов возможна исключительно редко, так как специфических поражений плаценты при ультразвуковом исследовании не отмечается, описано лишь неспецифическое ее утолщение [14]. В диагностике метастазов может быть информативной МРТ плода.

Геморрагические опухоли надпочечников могут осложняться анемией плода, неиммунной водянкой плода или массивной инвазией печени [10]. Предложены различные объяснения этиологии развития водянки плода: избыточная продукция катехоламинов, приводящая к гипертензии и сердечной недостаточности у плода; вовлечение в патологический процесс печени, вызывающее нарушение венозного возврата и развитие гипопротеинемии [14]; инвазия эритропоэтической ткани клетками опухоли, приводящая к развитию тяжелой анемии или даже гиперсекреции альдостерона корой надпочечников. Кроме того, описано возникновение водянки плода вторично к появлению метастазов в плаценту. Отек плаценты вследствие механического эффекта большого образования может развиваться в некоторых случаях нейробластомы без метастазирования в плаценту [6].

Кроме того, опухоли надпочечников больших размеров могут приводить к дистоции во время родов [8].

Следует помнить и о материнских осложнениях. Очень редко гиперпродукция катехоламинов опухолью надпочечников плода может вызывать избыточное потоотделение, развитие гипертензии и преэклампсии у матери, материнского миррор-синдрома при поражении плаценты [12, 14, 15]. Кроме того, развитие таких материнских осложнений, как правило, связано с высоким уровнем неонатальной смертности, достигающим 70% [1].

Прогноз при нейробластоме зависит от времени диагностики, локализации первичного очага и стадии заболевания. Прогноз лучше у детей до 1 года жизни при низких стадиях опухоли (выживает около 90%) [16]. При нейробластоме, диагностированной пренатально, прогноз, как правило, благоприятный, выживает 90-96% детей [1]. Однако при поражении плаценты прогноз неблагоприятный, часто происходит антенатальная гибель плода или смерть ребенка вскоре после рождения [12, 14].

Обнаружение кальцификатов в опухоли при ультразвуковом исследовании сочетается с лучшим прогнозом, вероятно, вследствие того, что кальцификаты являются свидетельством произошедшего некроза опухоли [12].

Нейробластома in situ может не проявлять себя клинически и даже подвергаться спонтанной регрессии [17, 18].

Течение заболевания у пациентов с нейробластомой, диагностированной пренатально, обычно благоприятное, особенно при изолированном поражении надпочечников [8]. Методом лечения (с хорошими результатами) является хирургическое удаление опухоли непосредственно после рождения [19], химиотерапия показана только в случаях существенного прогрессирования заболевания [20]. Пациенты с "благоприятными" признаками заболевания (небольшие размеры опухоли, ее кистозная структура, отсутствие прогрессирования) должны тщательно наблюдаться и подвергаться хирургическому лечению только при отсутствии регресса образования [11].

Материалы и методы

В качестве иллюстрации приводим одно из наших клинических наблюдений.

Клиническое наблюдение

Пациентка Т., 40 лет, обратилась для проведения планового скринингового ультразвукового исследования в 32 нед. В ходе предыдущих исследований в 13 и 19 нед патологии не было выявлено.

Супруги здоровы, профессиональных вредностей не имеют. Наследственность не отягощена. Настоящая беременность пятая. В анамнезе двое нормальных родов, два медаборта. На учете в женской консультации пациентка состояла с 6 нед. Беременность протекала без существенных осложнений. Лишь в срок 6-7 нед была диагностирована угроза невынашивания.

Ультразвуковое обследование проводилось на УЗ-сканере SonoAce-X8 (Medison).

Результаты

При ультразвуковом исследовании обнаружен один живой плод мужского пола. Гестационный срок составил 31 нед 4 дня. Фетометрические показатели соответствовали данному сроку, за исключением окружности живота, превышающей 95-й процентиль за счет гепатомегалии. Нарушений фето-плацентарного кровотока не было выявлено. Патологических изменений плаценты и околоплодных вод не отмечено.

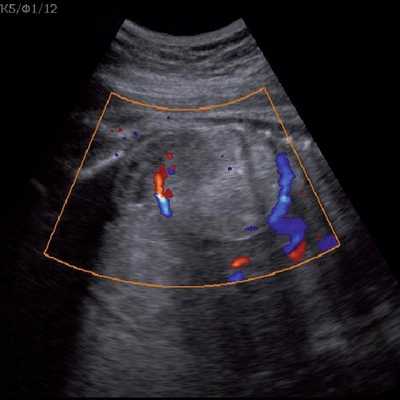

Под диафрагмой справа визуализировалось гиперэхогенное опухолевидное образование несколько неоднородной солидной структуры, с четкими ровными контурами, размером 50x38x35 мм. К нижнему полюсу данного образования прилежала правая почка, имеющая нормальные размеры, форму и структуру. Нижняя полая вена была смещена кпереди и влево. Обращала на себя внимание выраженная гепатомегалия, причем структура печени не была однородной. Она содержала множественные гиперэхогенные включения размерами до 17 мм, окруженные тонким гипоэхогенным периферическим ободком. Цветовое допплеровское картирование(ЦДК) демонстрировало интенсивную периферическую васкуляризацию опухоли (рис. 1-3).

Рис. 1. Нейробластома правого надпочечника плода. Беременность 31 нед 4 дня.

Рис. 2. Кровоток в нейробластоме плода. Цветовое допплеровское картирование. Отчетливо виден питающий сосуд, огибающий образование по его периферии. К нижнему полюсу образования прилежит интактная почка плода.

Рис. 3. Метастазы в печени плода. Поперечное сечение брюшной полости плода. Гепатомегалия. В структуре печени плода определяются округлые включения несколько повышенной эхогенности (стрелки), с гипоэхогенным ободком - метастазы.

Был поставлен диагноз: беременность 31 нед 4 дня. Опухоль правого надпочечника плода с метастазами в печень. Рекомендовано динамическое ультразвуковое наблюдение за темпами роста новообразования и возникновением возможных осложнений.

В срок 32 нед 4 дня была диагностирована антенатальная гибель плода. Родился мертвый ребенок, мужского пола весом 2480 г, длиной 45 см.

В представленном наблюдении картина нейробластомы надпочечника была не совсем классической. То, что это супраренальное образование - очевидно, так как оно прилежало к почке, имеющей нормальную форму, размеры и структуру. Опухоль имела капсулу, однородную гиперэхогенную структуру, что не характерно для нейробластомы надпочечника. Поэтому дифференциальную диагностику проводили с кровоизлиянием в надпочечники, опухолью Вильмса, экстралобарным легочным секвестром, ретроперитонеальной тератомой.

Кровоизлияние в надпочечники, как правило, выглядит эхогенным или неоднородной структуры образованием, иногда может быть полностью анэхогенным и характеризуется изменением ультразвуковой картины при динамическом исследовании, постепенно превращаясь в анэхогенное кистозное образование, в котором с течением времени отмечается утолщение его стенки [13] и образуются кальцификаты. Энергетический допплер демонстрирует полную аваскулярность такого образования. В нашем случае образование имело повышенную эхогенность, несколько неоднородную структуру. При ЦДК в опухоли регистрировался преимущественно периферический кровоток.

Опухоль Вильмса поражает почку (чаще правую), которая в представленном случае была интактна.

Экстралобарная легочная секвестрация является преимущественно левосторонним супраренальным образованием с четким наружным контуром, как правило, гиперэхогенной однородной структурой неправильной формы. Выявляется эта патология уже во II триместре беременности, при ЦДК определяется питающий сосуд.

Тератомы (в том числе и забрюшинной локализации) всегда представлены образованиями неоднородной солиднокистозной структуры вследствие их гистологического строения.

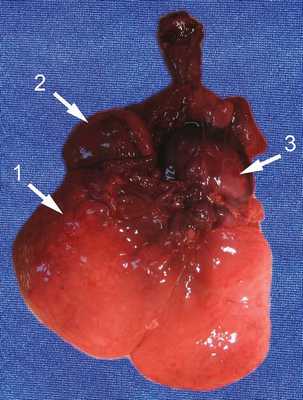

Таким образом, обнаруженное нами образование было отнесено к опухоли надпочечника даже при отсутствии классической картины нейробластомы. Обращали на себя внимание большой размер опухоли и отсутствие выраженных осложнений в виде многоводия, застойной сердечной недостаточности, нарушения фето-плацентарного кровотока. При этом относительно ранняя манифестация (выявление данного комплекса изменений уже в 31 нед), не совсем типичная ультразвуковая морфология опухоли, наличие выраженной гепатомегалии и множественных метастазов позволяли сделать вывод о злокачественном течении заболевания, что, видимо, и обусловило антенатальную гибель плода. В итоге диагноз был подтвержден патоморфологическим исследованием. У недоношенного плода мужского пола живот увеличен в объеме. Справа в забрюшинном пространстве определяется округлое образование (опухоль) размером 50?35?30 мм, эластичной консистенции. Спереди и снизу к опухоли прилежит почка, плотно с ней спаянная. Опухоль исходит из правого надпочечника, который находится на ее верхнем полюсе в виде "шапочки". На разрезе опухоль однородная, желтовато-серая. Левые надпочечники и почка обычного вида. Печень значительно увеличена, занимает около 1/2 объема брюшной полости, доли четко не дифференцируются. Поверхность печени коричневато-красная. На разрезах определяются множественные плотные эластичные узлы диаметром до 15 мм бледно-желтого цвета (рис. 4, 5).

Рис. 4. Органокомплекс, вид спереди.

1 - печень;

2 - опухоль с правым надпочечником;

3 - сердце.

Читайте также:

- Синдром Лейнера (Leiner)

- Разрушение зубных рядов. Мостовидные или дуговые протезы при разрушении зубных рядов

- Алкогольная анозогнозия. Формы анозогнозии у больных алкоголизмом

- Рекомендации по анализу рентгенограммы плечевого сустава в нижневерхней аксиальной проекции (метод Лоуренса)

- Этические кодексы. Документы регулирующие клинические исследования