Сульфоиодол в бронхографии. Масляные и водные растворы для бронхографии

Добавил пользователь Alex Обновлено: 28.01.2026

Фтизиатрия:

Популярные разделы сайта:

Бронхография в диагностике туберкулеза

Применение рентгеновского исследования на фоне введения контрастного вещества в крупные и периферические бронхи дает важную диагностическую информацию. В качестве контрастных веществ используют 20—60 % растворы сульфоидола и визотраст Б в дозе не более 20 мл.

Показанием для ее проведения являются врожденные аномалии легких, бронхов и сочетание туберкулеза с нагноительными заболеваниями легких. Бронхография в зависимости от диагностических задач может быть двусторонней, односторонней и прицельной (долевой, сегментарной).

Контрастное вещество в бронхи вводят через бронхоскоп или через управляемые катетеры. После окончания бронхоскопии контрастное вещество удаляют из бронхов аспиратором.

Ангиография при туберкулезе

Контрастирование легочных и бронхиальных артерий с проведением серийных рентгенограмм на ангиографическом аппарате получило название ангиографии. Различают два вида ангиографии легочных артерий и их ветвей — общая (внутривенная) и избирательная (селективная) ангиопульмонография. При общей ангиопульмонографии контрастное вещество в количестве 50—60 мл вводят в локтевую вену.

Эта методика отмечается простотой, но имеет недостатки: нечеткое отражение мелких ветвей легочных артерий и необходимость большого количества контрастного вещества. Указанные недостатки устраняются при проведении селективной ангиопульмонографии. Расход контрастного вещества при ней в 5—6 раз меньше. Это связано с тем, что оно подводится непосредственно в легочную артерию или ее ветви через специальный зонд, вводимый через локтевую вену.

С помощью этой методики можно добиться подвода контрастного вещества вплоть до легочных капилляров. На таких селективных ангиограммах можно проследить все фазы кровообращения в исследуемом участке легкого: артериальную, капиллярную и венозную.

Ангиопульмонографию производят в специальной рентгенооперационной с использованием современной рентгеновской аппаратуры, обеспечивающей скоростную съемку с короткой экспозицией (0,003 с) и частотой 12 кадров и более в 1 с.

Зондирование сосудов и сердца является хирургическим вмешательством. Для контрастного исследования используют 70 % водные растворы кардиотраста (дийодона). При ангиопульмонографии могут наблюдаться нарушения сердечной деятельности, спазм артерий или вен, петле- и узлообразование зонда, тромбоз мелких артерий, инфаркт легкого.

При вспышке туберкулеза и остро прогрессирующем туберкулезе, при наличии кровохарканья и повышенной чувствительности больного к йоду ангиопульмонографию производить не следует. При патологических изменениях в легких на ангиопульмонограмме можно выделить деформацию сосудов, отсутствие контрастирований части сосудов вследствие облитерации, сужения мелких сосудов при эмфиземе легких, обрыв контрастированных сосудов у края каверны, туберкулемы и в цирротически измененном участке легкого эмболию сосудов, артериовенозные аневризмы и варикозное расширение легочных вен.

Контрастирование и рентгенография бронхиальных артерий и их ветвей, васкуляризующих легкие и непосредственно отходящих от грудной части аорты, получили название бронхиальной артериографии. Она проводится по тем же правилам, что и ангиопульмонография. При этом проводится пункция бедренной артерии специальной иглой с мандреном.

По мандрену вводят катетер до устьев бронхиальных артерий с контрастным веществом (урографин, уротраст) в дозе до 10 мл и производят серию рентгенограмм. Методика используется редко. Она показана при неясной этиологии легочных кровотечений, аневризмах артерий и их тромбозе.

Ангиопульмонография

Подготовка больных к рентгенологическому исследованию бронхов, трахеи, и грудной клетки

Бронхография - это рентгенологическое исследование бронхов и трахеи с помощью контрастных веществ. Во время подготовки проверяют чувствительность больного к йодистым препаратам, осуществляют постуральный дренаж бронхов, назначают отхаркивающие, бронхорасширяющие средства, антибиотики. Перед процедурой подкожно вводят атропин, при необходимости - пипольфен, седуксен.

Каковы особенности проведения процедуры?

Бронхографию проводят под наркозом или местной анестезией.

После процедуры в течение 3 часов больному не дают есть.

Катетеры для введения контрастного вещества стерилизуют кипячением.

Как проводится рентгенологическое исследование грудной клетки?

Исследование грудной клетки (рентгенологическое и рентгенографическое) проводят без специальной подготовки больного. Метод фотографирования рентгеновского изображения на пленке 7x7 см или 10x10 см носит название флюорографии.

Что такое бронхография

Бронхография - это рентгенологическое исследование трахеобронхиального дерева, осуществляемое вслед за введением в просвет трахеи и бронхов йодсодержащего рентгеноконтрастного вещества. После обволакивания им стенок бронхиального дерева возможна визуализация анатомических изменений. Фиб-рооптическим бронхоскопом контрастное вещество можно ввести в нужную часть легкого и получить ее снимок. В связи с развитием компьютерной томографии к бронхографии в настоящее время прибегают реже. Ее могут производить под местной анестезией с введением анестетика через катетер, подведенный через бронхоскоп; у детей и при необходимости выполнения бронхоскопии может потребоваться наркоз.

- Выявить бронхоэктазы и определить их локализацию для выполнения последующей резекции.

- Выявить бронхиальную обструкцию, опухоли, кисты и полости в легких, которые могут служить причиной кровохарканья.

- Получить изображение патологических изменений на рентгеновских снимках.

- Получить информацию, которая может облегчить проведение бронхоскопии.

Подготовка

- Следует объяснить пациенту, что исследование позволяет выявить патологические изменения бронхов.

- Пациент должен воздержаться от приема пищи по меньшей мере в течение 2 ч до исследования.

- Следует предупредить пациента о необходимости тщательной гигиены рта накануне и утром в день исследования.

- Пациента информируют о времени и месте исследования и называют специалиста, который будет его проводить.

- Необходимо проследить за тем, чтобы пациент или его родные дали письменное согласие на исследование.

- Следует выяснить, нет ли у пациента аллергии к анестетикам, йоду или рентгенокон-трастным препаратам.

- При наличии у пациента продуктивного кашля на 1-3 дня перед исследованием назначают подходящее отхаркивающее средство и постуральный дренаж.

- Если планируется проведение процедуры под местной анестезией, пациента следует проинформировать о том, что перед ее началом он получит седативный препарат, который поможет расслабиться и подавит кашлевой и глоточный рефлексы. Следует подготовить пациента к неприятному вкусу спрея анестетика и к возможному затруднению дыхания во время процедуры, заверив, что дыхательные пути будут полностью проходимы и он будет получать достаточное количество кислорода. Следует упомянуть, что катетер или бронхоскоп легче провести в бронхиальное дерево, если пациент расслаблен.

- Перед исследованием пациент должен вынуть зубные протезы и помочиться.

Оборудование

Рентгеновский аппарат, функциональный стол, седативное средство, катетер или бронхоскоп, жиро- или водорастворимое рентгеноконтрастное вещество, набор для проведения реанимационных мероприятий.

Процедура и последующий уход

- После орошения полости рта и глотки местным анестетиком бронхоскоп или катетер проводят в трахею и инстиллируют анестетик и контрастное вещество.

- Для заполнения контрастным веществом различных участков бронхиального дерева положение пациента в течение исследования несколько раз изменяют. По его завершении контрастное вещество удаляют с помощью постурального дренажа или путем выкашливания.

Предостережение. Если интубация трахеи оказалась травматичной, необходимо повышенное внимание к пациенту в связи с опасностью развития ларингоспазма (одышка) или отека гортани (охриплость голоса, одышка, ларингеалъный стридор).

Предостережение. Необходимо незамедлительно сообщить врачу при появлении симптомов аллергической реакции на анестетик или контрастное вещество (зуд, одышка, тахикардия, ощущение сердцебиения, психомоторное возбуждение, артериальная гипо- или гипертензия, эйфория).

- До восстановления глоточных рефлексов (обычно это занимает 2 ч) пациент должен воздержаться от еды и питья из-за опасности аспирации.

- Легкое покашливание и постуральный дренаж ускоряют удаление контрастного вещества из бронхов. Повторные снимки обычно выполняют через 24~48 ч после окончания исследования.

- Необходимо следить за появлением признаков химической или вторичной бактериальной пневмонии (лихорадка, одышка, влажные хрипы или крепитация), развившейся в результате неполной эвакуации контрастного вещества.

- При болях в горле пациента следует заверить, что они имеют временный характер, и после восстановления глоточного рефлекса назначить специальные пастилки или жидкость для полоскания.

- Если исследование проводилось в амбулаторных условиях, пациенту разрешают вернуться к обычному уровню активности через сутки.

Меры предосторожности

- Бронхография противопоказана при беременности, гиперчувствительности к йоду или рентгеноконтрастным веществам и, как правило, при дыхательной недостаточности.

- Особенно внимательно следует отнестись (одышка) к пациентам с бронхиальной астмой и хроническими обструктивными заболеваниями легких в связи с повышенным риском ларингоспазма после инсталляции контрастного вещества.

Нормальная картина

По сравнению с левым правый главный бронх короче, шире и расположен более вертикально. По мере увеличения порядка бронхов они уменьшаются в диаметре; обструкция и патологические изменения отсутствуют.

Отклонение от нормы

При бронхографии можно выявить бронхоэктазы или обструкцию бронха опухолью, каверной или инородным телом. Необходимо соотнесение полученных данных с анамнезом, результатами физикального обследования, а также других пульмонологических исследований.

БРОНХОГРАФИЯ

БРОНХОГРАФИЯ (бронх [и] + grapho писать, изображать) — рентгенологическое исследование бронхов и в меньшей степени трахеи после предварительного заполнения их просвета контрастным веществом с помощью серий рентгенограмм.

Бронхографические исследования у человека впервые выполнили Джексон (Ch. Jackson, 1918) и Вейнгертнер (М. Weingartner). Они получали изображение трахео-бронхиального дерева с помощью вдувания через бронхоскоп порошков висмута и оксигидрата тория. Широко начали применять Б. в диагностике Сикар и Форестье (J. Sicard, J. Forestier, 1922), которые использовали в качестве контрастного вещества липиодол. Первые экспериментальные и клинические опыты по проведению Б. в СССР описали С. А. Рейнберг и Я. Б. Каплан (1924).

Содержание

Показания

Б. проводится для уточнения топической диагностики бронхо-легочного процесса при различных заболеваниях бронхов, легких и средостения (пороки развития, повреждения и хрон, заболевания бронхов и легких, когда клинические и обычные рентгенологические данные недостаточны для уточнения диагноза). В особенности важна Б. для исследования тех отделов бронхиального дерева, которые недоступны или малодоступны для осмотра при бронхоскопии (см.), а также при определении объема предстоящего хирургического вмешательства на легких.

Б. противопоказана при непереносимости йодистых препаратов, при тяжелых заболеваниях внутренних органов (напр., декомпенсированные поражения сердца, печени, почек), острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, легочных кровотечениях, острых инфекционных и тяжелых психических заболеваниях.

При тяжелом состоянии больного вопрос о возможности Б. должен решаться индивидуально.

Подготовка больного

Подготовка больного к Б. включает предварительную пробу на индивидуальную переносимость йодистых препаратов, а также разъяснение больному цели и сущности предстоящего исследования. При значительном отделении гнойной мокроты за 3—4 дня до исследования рекомендуются мероприятия по очищению бронхиального дерева: дренаж бронхов соответствующим положением больного в кровати, сухоядение, отхаркивающие и бронхорасширяющие средства, при соответствующих показаниях — антибиотики парентерально и внутрибронхиально, санационная бронхоскопия.

За 30—60 мин. до Б. проводят премедикацию: фенобарбитал (0,1 г) и атропин подкожно (1,0 мл 0,1% раствора); по показаниям назначают седуксен, пипольфен, кортизон.

Обезболивание

В зависимости от диагностических задач и особенностей конкретного случая применяют наркоз или местную анестезию. Наркоз облегчает проведение Б. у детей и больных с лабильной нервной системой; обеспечивает возможность комплексного бронхологического исследования — сочетания бронхоскопии и Б., туалета бронхиального дерева до и после введения контрастного вещества, что повышает качество бронхограмм. Б. под наркозом показана больным с распространенными процессами в легких, при дыхательной недостаточности и в раннем послеоперационном периоде. Вместе с тем для проведения Б. под наркозом требуется специальная аппаратура и анестезиологическая бригада; под наркозом затруднено получение бронхограмм в двух проекциях и невозможно функциональное исследование воздухопроводящих путей.

Основной анестезиологический принцип поднаркозной Б. заключается в сочетании поверхностного наркоза, полной мышечной релаксации и искусственной вентиляции легких.

Для основного наркоза используют трилен, фторотан (флюотан), закись азота. Искусственную вентиляцию легких проводят на всех этапах, прекращая ее лишь на время рентгеносъемки.

Б. под местной анестезией отличает простота методики и минимум технических средств, что позволяет использовать ее в условиях небольшой больницы и поликлиники. При этом сохраняется спонтанное дыхание больного и контакт с ним во время исследования, что обеспечивает легкость полипозиционного наблюдения, возможность «контурного» контрастирования и воспроизведение дыхательных проб во время Б. (вдох, выдох, форсированный выдох, кашель). Для местной анестезии применяют 2% раствор дикаина, 3—5% раствор кокаина или 5—10% раствор новокаина. Из-за возможности интоксикации рекомендуется использовать эти растворы в смеси, напр., с адегоном, который разжижает мокроту, способствует лучшему контакту анестетика со слизистой оболочкой и тем самым уменьшению дозы последнего на 25—30%. Незначительной токсичностью, длительным и более выраженным, чем новокаин, анестезирующим действием обладает 1% раствор ксикаина (лигнокаин, ксилокаин, ксилотон, лидокаин и т. д.).

Анестезию можно проводить путем смазывания, распыления и аспирации. Способ смазывания почти не употребляется. Анестезия распылением требует специального прибора — распылителя, действующего по принципу пульверизатора. Наиболее физиологичным и простым является аспирационный способ, при к-ром анестезирующее вещество вводят через нос во время глубокого вдоха с помощью пипетки или медленным капанием на корень языка с последующим вдыханием препарата через зонд для анестезии бифуркации трахеи и крупных бронхов.

Контрастные вещества

Применяемые для Б. контрастные вещества по физ.-хим. свойствам подразделяются на порошкообразные, масляные, вязкие водные взвеси, вязкие водорастворимые контрастные препараты. Порошкообразные и масляные эмульсии солей тяжелых металлов, бромированные и йодированные масла (напр, йодолипол) в чистом виде в наст, время не используют. Йодо-масляные соединения не раздражают слизистую оболочку бронхов и обладают большой контрастностью, но вследствие малой вязкости быстро проникают в альвеолы, где, длительно задерживаясь, вызывают развитие олеогранулем и фиброза. Поэтому используют более вязкий препарат сульфойодол — взвесь сульфаниламидного порошка в йодолиполе (3—4 г норсульфазола на 10 мл йодолипол а). К масляным контрастным веществам относится масляная суспензия йодсодержащего органического соединения пропилйодона (дионозила); 60% масляная суспензия пропилйодона имеет хорошую контрастность, не вызывает йодизма, однако обладает небольшой вязкостью и нередко вызывает липоидную пневмонию. Вязкие водные взвеси солей тяжелых металлов — соли бария, висмута в водных растворах карбоксиметилцеллюлозы и желатины находят весьма ограниченное применение. Карбоксиметилцеллюлоза задерживается в легких и ведет к возникновению гранулем. Вязкие водные взвеси йодсодержащих органических соединений, смешиваясь с бронхиальным секретом, дают более четкую картину бронхов, чем масляные препараты, относительно редко проникают в альвеолы.

В СССР разработаны водные суспензии пропилйодона — бронходиагностин-1 и бронходиагностин-2, в которых в качестве вязкой основы применены растворы синтетических кровезаменителей — поливинилпирролидона и полиглюкина. Эти контрастные вещества малотоксичны, дают бронхограммы хорошего качества и быстро выводятся из организма. Вязкие водорастворимые контрастные препараты являются смесью различных растворимых в воде хим. соединений йода с коллоидным раствором целлюлозы, сухой человеческой плазмой, глюкозой, желатиной.

В СССР применяют желиодон — золь желатины (5,0 г сухой пищевой желатины) в водном растворе кардиотраста (20 мл 50% раствора). Желиодон обладает раздражающим действием на слизистую оболочку, требует подогрева перед употреблением, имеет нестандартную вязкость, однако достаточная контрастность, быстрое и полное выведение из организма выгодно отличают желиодон от других вязких водорастворимых контрастных веществ. Находят также применение смешанные препараты: барийодол, барий-сульфойодол, пропилйодон-барий и другие, отличающиеся большой контрастностью. Ведутся разработки по получению контрастных препаратов для Б., находящихся в аэрозольном состоянии.

Существует три основных разновидности Б.: 1) двусторонняя — одномоментная или последовательная в процессе одного исследования, 2) односторонняя, 3) прицельная (сегментарная, направленная, селективная).

Методики

Контрастное вещество вводят в бронхиальное дерево чрезгортанным, надгортанным или подгортанным способами. Подгортанная транстрахеальная пункция с введением катетера имеет крайне ограниченное применение — только при невозможности выполнения Б. другими способами. Надгортанный способ Б. путем трансорального и трансназального закапывания контрастного вещества на вдохе также утратил значение. Надгортанный ингаляционный способ Б. подкупает своей простотой и физиологичностью. При этом контрастное вещество вводят с помощью аэрозольного распылителя.

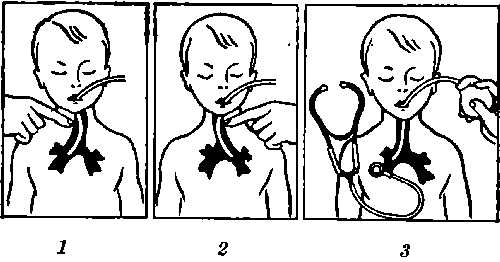

Наибольшее применение получили чрезгортанные способы Б. с введением катетера трансназально или трансорально. Наиболее распространена, проста и доступна методика трансназального введения катетера (рис. 1). При трансоральном чрезгортанном способе катетер вводят через бронхоскоп, интубационную трубку (лучше двухпросветную) или двухпросветную трубку Карленса. Эти методические приемы используют при поднаркозной Б. с управляемым дыханием. Двухпросветная интубационная трубка предотвращает затекание контрастного вещества в противоположное легкое, а двухпросветная трубка Карленса, использование которой возможно и под местной анестезией, позволяет к тому же аспирировать содержимое бронхов до п после контрастирования.

Контрастное вещество может поступать в те или иные отделы бронхиального дерева путем изменения положения тела больного, стекая в определенном направлении в силу своей тяжести (позиционная Б.), или путем раздельного заполнения под давлением предварительно катетеризированных бронхов (прицельная Б.). На практике иногда пользуются комбинацией прицельной и позиционной Б.

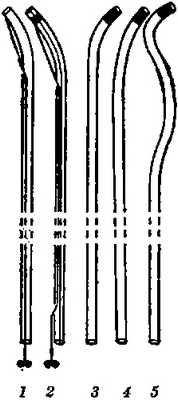

Рис. 2. Катетеры и зонды для бронхографии: 1 — управляемый катетер Розенштрауха; 2 — управляемый катетер Розенштрауха — Смулевича; 3—5 — зонды Метра.

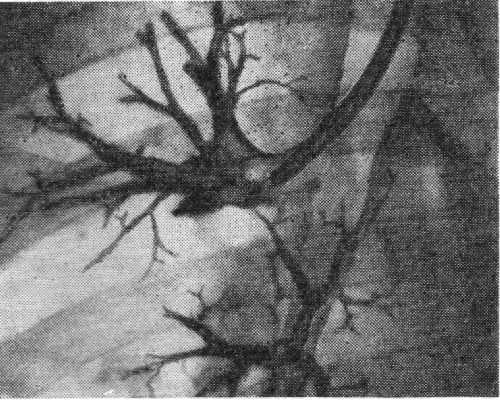

Для прицельного заполнения бронхов применяют специальные наборы полуупругих резиновых зондов, кончики которых изогнуты под различными углами, соответствующими углам отхождения отдельных бронхов (зонды Метра). Шагом вперед явилась идея управляемых с помощью нити катетеров (катетеры Розенштрауха, Розенштрауха — Смулевича), к-рым в нужный момент под рентгеноскопическим контролем можно придать необходимый изгиб (рис. 2). При потягивании за выведенную наружу нитку кончик катетера может быть изогнут и путем вращения направлен в тот или иной бронх (рис. 3). В последние годы в практику входят управляемые катетеры, изготовленные из прозрачных пластических масс, содержащих рентгеноконтрастное вещество, сконцентрированное в виде тонкой нити в стенке катетера.

По характеру заполнения воздухопроводящих путей различают тугое и контурное контрастирование. При контурном контрастное вещество тонкой пленкой покрывает стенки бронхов, просвет которых остается свободным для дыхания. Оно более физиологично и полнее отражает детали внутренней поверхности бронхов. Для контурного контрастирования предложен метод аспирационной Б., когда контрастное вещество небольшими порциями подается на вдохе в просвет бронхиального дерева. Для исследования мельчайших разветвлений бронхиального дерева применяют так наз. концевую Б., для которой пригодны контрастные вещества типа желиодона, целиком удаляющиеся из легких.

Направление зонда, заполнение бронхов и их дальнейшее исследование выполняют под контролем обычной или телевизионной рентгеноскопии. В процессе Б. производят обзорные и прицельные рентгенограммы бронхиального дерева в различных проекциях. При необходимости применяют бронхотомографию.

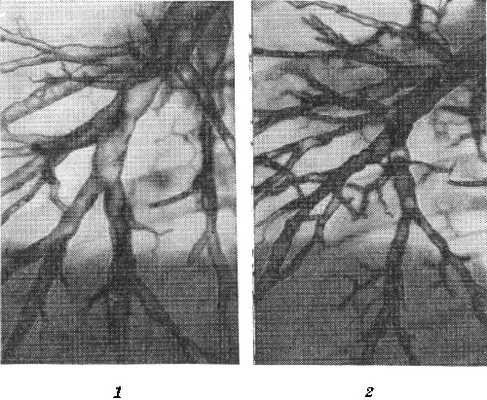

Рис. 4. Функциональная бронхография (норма): 1 — на высоте вдоха, бронхи расширены и удлинены; 2— на высоте форсированного выдоха — сужены и укорочены.

Рентгенография бронхиального дерева при его контурном контрастировании на высоте глубокого вдоха, выдоха и форсированного выдоха позволяет судить о функциональных возможностях воздухопроводящих путей. Детальное изучение функции бронхов возможно с помощью рентгенокинематографии (см.) и видеомагнитной записи (см. Телевидение в медицине). Основное внимание следует уделять изменениям диаметра бронхов во время дыхательных проб. В норме во время вдоха бронхи расширяются и удлиняются, а при выдохе происходит уменьшение их диаметра и длины (рис. 4). При этом сохраняются ровные очертания бронхиальных стволов. Большое влияние на дыхательную подвижность бронхов оказывает тонус воздухопроводящих путей. При повышении тонуса наблюдается уменьшение амплитуды дыхательной подвижности стенок бронхов при общем сужении бронхиальных стволов. Возможны спазмы устьев бронхов, спастическая деформация воздухопроводящих путей, к-рая носит сегментарный характер и сохраняется в фазе вдоха. При гипотонии бронхов амплитуда дыхательной подвижности стенок бронхиальных стволов возрастает: на вдохе бронхи избыточно расширяются, а в фазе выдоха (форсированного выдоха) происходит резкое сближение стенок, т. е. формируется выдыхательный клапанный стеноз.

Осложнения при Б. могут быть связаны с анестезией, с реакцией на введение контрастного вещества и с задержкой последнего в легких. У пациентов с повышенной чувствительностью к анестетикам, а также при передозировке анестезирующих веществ могут возникнуть тяжелые токсические явления. При Б. под местной анестезией, а также под наркозом, особенно при двустороннем контрастировании, могут наблюдаться явления гипоксии и асфиксии. После Б. возможно повышение температуры, обусловленное действием контрастных веществ и бронхографическим «стрессом» — реакцией организма на внутрибронхиальные манипуляции. При использовании масляных контрастных веществ иногда наблюдается липоидная пневмония и явления йодизма. Длительная задержка в легких масляных препаратов, частиц сернокислого бария, карбоксиметилцеллюлозы ведет к развитию олеогранулем и фиброзных изменений. Учет противопоказаний, подготовка больного, правильный выбор метода обезболивания и контрастного вещества, надлежащее ведение Б. позволяют избежать осложнений.

Бронхография у детей

Рис. 5. Техника поднаркозной бронхографии у детей: 1 — смещение трахеи влево для проведения катетера в правый бронх; 2 —смещение трахеи вправо для проведения катетера в левый бронх; з — область выслушивания шума воздушной струи для определения положения катетера, введенного в правый бронх.

Бронхография у детей имеет особенно важное значение в связи с возможностью раннего выявления пороков развития и приобретенных заболеваний легких и своевременного их хирургического лечения. У детей Б. впервые применили Арман-Делилль и Дарбуа (P. Armand-Delille, J. Darbois, 1924). Контрастное вещество они вводили в трахею путем ее прокола в подгортанной области, исследование выполнялось под местной анестезией. Эта методика не получила широкого распространения. Широкое внедрение Б. в педиатрическую практику стало возможным только с развитием методов общего обезболивания. Выполнение поднаркозной Б. у детей наиболее оптимально.

Существуют методики, предусматривающие введение контрастного вещества через катетер при бронхоскопии. Однако наиболее щадящей является методика Б. под интратрахеальным наркозом без рентгеноскопического контроля. Исследование проводят натощак, за 30— 40 мин. до начала Б. вводят атропин в возрастной дозировке. Обезболивание — интубационный наркоз с миорелаксантами. После гипервентиляции в течение 1—1,5 мин. через интубационную трубку в трахею вводят во время апноэ катетер. Трахею с интубационной трубкой в области шеи смещают в сторону, противоположную тому легкому, в бронх к-рого хотят ввести катетер (рис. 5, 1 и 2), и затем катетер продвигают в соответствующий бронх до упора, ориентируясь на длину трахеи и бронхов у детей различного возраста. Нахождение катетера в правом или левом главном бронхе определяют, присоединяя к катетеру баллон Ричардсона и нагнетая воздух; при выслушивании фонендоскопом шум вводимого воздуха определяется над правой или левой половиной грудной клетки (рис. 5, 3).

Заполнение контрастным веществом начинают с бронха нижней доли, затем катетер подтягивают, продолжая вводить контрастное вещество. Больной лежит на боку, на исследуемой стороне — в этом положении делают первую рентгенограмму; вторую рентгенограмму производят в положении ребенка на спине. При известном навыке исследование одного легкого занимает не более 2—3 мин. Контрастное вещество из бронхов удаляют электроотсосом. Проводят вентиляцию, затем приступают к исследованию другого легкого.

Предпочтительнее пользоваться водорастворимыми контрастными веществами. Количество контрастного вещества, необходимое для контрастирования бронхов одного легкого, можно определять по следующей схеме: 4 мл + возраст больного в годах. В бронх нижней доли вводят половину этого количества, вторую половину — постепенно по мере подтягивания катетера. Расстояние, на к-рое следует подтягивать катетер, у детей до 1 года — 1,5 см; 2—3 лет — 2 см; 4—7 лет — 3—4 см; 8—12 лет — 5—7 см; 13—15 лет — 10—12 см.

При выполнении Б. по описанной методике иногда возможны осложнения, связанные с погрешностями наркоза, чрезвычайным удлинением апноэ, недостаточным отсасыванием введенного контрастного вещества.

Библиография: ЗлыдниковД. М. Бронхография, Д., 1959, библиогр.; Муромский Ю. А. Клиническая рентгеноана-томия трахео-бронхиального дерева, М., 1973, библиогр.; Соколов Ю. Н. и Розенштраух Л. С. Бронхография, М., 1958, библиогр.; С т р у ч к о в В. И. и Лохвицкий С. В. Бронхологические методы при заболеваниях легких, М., 1972, библиогр.; Феофилов Г. Л., Мухин Ε. П. и Амиров Ф. Ф. Избранные главы бронхографии, Ташкент, 1971; В e s s 1 e г W. T. а. R e n n e rR. R. Selective bronchography, Amer. J. Roentgenol., v. 83, p. 297, 1960; R i en z о S. u. W e b e r H. H. Radiologische Exploration des Bronchus, Stuttgart, 1960, Bibliogr.; StutzE. u. V i e t e n H. Die Bronchographie, Stuttgart, 1955, Bibliogr.

Б. у детей — Климанская Е. В. Основы детской бронхологии, М., 1972, библиогр.; Климанский В. А. Бронхография у детей, М., 1964; Специальные методы исследования в хирургии детского возраста и пограничных областях, под ред. С. Я. Долецкого, с. 55, М., 1970; А г-m a n d - D e 1 i 1 1 e P. e. a. Le diagnostic radiologique de la dilatation bronchique chez l’enfant au moyen des injections de lipiodol, J. Radiol. Electrol., t. 8, p. 134, 1924; Thai W. Kinderbronchologie, Lpz., 1972, Bibliogr.

Ю. H. Соколов, B. И. Овчинников; B. И. Гераськин (дет. хир.).

Памятка по подготовке больных к рентгенологическому исследованию

Как осуществляется подготовка больных к рентгенологическому исследованию желудка и тонкого кишечника?

Больные с нормальной функцией кишечника не требуют никакой специальной подготовки к рентгенологическому исследованию желудка.

При патологии желудка и кишечника за 2-3 дня до исследования исключают из рациона исследуемого продукты, способствующие газообразованию (черный хлеб, овощи, фрукты, бобовые, молоко и т. д.). За 14 часов до обследования больной прекращает прием пищи, вечером принимает 30 мл касторового масла, а через 2- 3 часа ему ставят очистительную клизму с 1-1,5 л теплой воды, настоем ромашки или мыльным раствором (5 г детского мыла). За 2-3 часа до исследования ставят повторную очистительную клизму комнатной температуры. В день исследования больной не должен пить и курить.

При наличии в желудке больного большого количества жидкости, слизи, остатков пищи (например, при органическом сужении выходного отдела желудка) следует промыть желудок за 2-3 часа до исследования.

При резко выраженном метеоризме и упорных запорах рекомендуется очистительная клизма за 1,5-2 часа до исследования.

Как проводится рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки?

В качестве контрастного вещества при рентгенологическом исследовании желудка и двенадцатиперстной кишки используют взвесь сульфата бария, которую готовят из расчета 100 г порошка на 80 мл воды.

Подготовка больных и проведение рентгенологических исследований желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Как осуществляется подготовка больных к рентгенологическому исследованию желчного пузыря и желчевыводящих путей?

Для рентгенологического исследования желчного пузыря и желчевыводящих путей применяют чаще всего два основных метода: холецистографию (рентгенологическое исследование желчного пузыря с предварительным пероральным приемомрентгеноконтрастного препарата) и холеграфию (рентгенологическое исследование желчных протоков с внутривенным введением контрастного вещества). Перед проведением холецистографии и холеграфии пациент в течение 3 дней должен соблюдать диету с целью предупреждения метеоризма (исключение сырой капусты, черного хлеба, молока и т. д.). Скопления газа в кишечнике, давая при рентгенологическом изображении округлые очаги просветления, могут накладываться на тень желчного пузыря, затрудняя правильную трактовку получаемых данных. Специальных обязательных очистительных клизм, равно как и гак называемых "жирных завтраков" накануне исследования не требуется. Очистительную клизму ставят лишь при выраженном метеоризме.

Как проводится холецистография?

При холецистографии больной накануне исследования принимает рентгеноконтрастный йодсодержащий препарат (холевид, йопагаост и др.) из расчета 1 г на 20 кг массы тела больного, запивая его сладким чаем, но 0,5 г через каждые 5 минут в течение получаса. Контрастное вещество, попадая в печень, выделяется с желчью и накапливается в желчном пузыре. При этом максимальная концентрация препарата в желчном пузыре наблюдается через 15-17 часов после приема; поэтому если холецистография назначена на 9-10 часов утра, то препарат следует принять накануне вечером в 17-19 часов. Необходимо предупредить больных о возможности появления у них тошноты и жидкого стула после приема указанных рентгеноконтрастных препаратов.

На следующий день делают рентгеновские снимки (рентгенограммы) желчного пузыря. Как проводится анализ рентгенограмм желчного пузыря?

При анализе рентгенограмм оценивают интенсивность тени желчного пузыря, его форму, величину, положение, наличие или отсутствие деформации, конкрементов (камней) и др.

Как проводится исследование двигательной функции желчного пузыря?

Для уточнения двигательной функции желчного пузыря больному дают так называемый желчегонный завтрак (2 сырых яичных желтка или 20 г сорбита в 100-150 мл воды), после чего через 30-45 минут (лучше серийно, через каждые 15 минут) делают повторные снимки и определяют сократительную способность желчного пузыря.

Как проводится холеграфия?

При проведении холеграфии контрастное вещество (билигност, билитраст и др.), которое также выделяется с печенью и контрастирует желчные протоки, вводят внутривенно. С учетом возможности аллергических реакций вначале внутривенно вводят пробную дозу (1-2 мл) 50 % раствора билигноста или билиграфина, подогретого до температуры тела. При отсутствии через 5-10 минут аллергических реакций (зуда, озноба) медленно вводят основную часть препарата. Более интенсивное наполнение протоков происходит после дополнительного введения больному 0,5 мл 1 % раствора морфина. Последующие снимки проводят через 20, 30-40 и 45-60 мин после введения контрастного препарата.

Как проводится анализ рентгенограмм желчных протоков?

На рентгенограммах оценивают размеры, контуры, просвет внутри- и внепеченочных желчных протоков, наличие или отсутствие в них конкрементов, уточняют концентрационную и сократительную функции желчного пузыря. Для более точногоопределения состояния общего желчного протока внутривенную холеграфию часто дополняют проведением рентгенологического исследования двенадцатиперстной кишки (дуоденография).

Каковы противопоказания для проведения холецистографии и холеграфии?

Холецистографию не проводят при тяжелых поражениях печени, повышенной чувствительности к йоду, а холеграфию. кроме того, - при острых воспалительных заболеваниях желчных протоков, протекающих с повышением температуры (холангитах), выраженной гиперфункции щитовидной железы.

Подготовка больных и проведение рентгенологического исследования толстого кишечника.

С какой целью проводится рентгенологическое исследование толстой кишки?

Рентгенологическое исследование толстой кишки (ирригоскопия) проводят с помощью контрастной клизмы. Применение ирригоскопии позволяет определить форму, положение, состояние слизистой оболочки, тонус и перистальтику тех или иных отделов толстой кишки и играет большую роль в распознавании ее различных заболеваний -опухолей, полипов, дивертикулов, кишечной непроходимости.

Как проводится подготовки к ирригоскопии?

Для подготовки больного к ирригоскопии в его рационе в течение 3 дней исключают пищу способствующую метеоризму, назначают каши, кисели, омлеты, отварные мясные и рыбные продукты. Трижды в день дают внутрь настой ромашки, вставляют газоотводную трубку;

Накануне исследования больному дают перед обедом 30 г касторового масла, вечером ставят очистительную клизму, лучше дважды с интервалом в 1 час. Больной не ужинает. Утром больному дают легкий завтрак и вновь ставят 2 очистительные клизмы.

Как проводится рентгенологическое исследование толстой кишки (ирригоскопия)?

В качестве контрастного вещества используют взвесь сульфата бария (из расчета 400 г порошка на 1600 мл воды), которую лучше всего готовить в электросмесителе. Подогретую до температуры тела взвесь вводят с помощью клизмы.

Подготовка больных и проведение рентгенологического исследования мочевой системы.

Как осуществляется подготовка к рентгенологическому исследованию мочевой системы (урографии)?

Перед обзорным снимком почек в течение 2-3 дней исключают из пищи-больного газообразующие продукты (черный хлеб, картофель, квашеную капусту, бобовые, сладкие фрукты, цельное молоко и др.), не назначают солевых слабительных. Накануне вечером ставят очистительную клизму из теплой воды с настоем ромашки. Утром за 3 часа до исследования повторно ставят очистительную клизму. В день процедуры больной не должен есть и пить.

При рентгенологическом исследовании с контрастными йодсодержащими веществами за день до процедуры ставят пробу на чувствительность. При аллергической реакции исследование противопоказано.

Как проводится процедура урографии?

За 30 минут до исследования больной освобождает мочевой пузырь и рентгенологически проверяют наличие газов в кишечнике. При большом количестве газов повторно ставят клизму и спустя 45 минут делают обзорный снимок почек.

При ретроградной урографии контрастное вещество вводят через катетер в мочевой пузырь (цистография) или через специальные катетеры в почечные лоханки. Затем делают рентгенологические снимки.

Подготовка больных к рентгенологическому исследованию бронхов, трахеи, и грудной клетки.

Как проводится подготовка больного к бронхографии?

Читайте также: