Тромбоэмболии при дорожной травме. Пример тромбоэмболии легочной артерии

Добавил пользователь Alex Обновлено: 21.01.2026

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — заболевание с высокой летальностью, что обусловлено в числе прочего многообразием симптоматики. Полиморфизм клинической картины ТЭЛА приводит к частым ошибкам в диагностике. Ситуация осложняется и тем, что с данной патологией может столкнуться врач любой специальности: терапевт, гинеколог, хирург, травматолог, онколог, что подчёркивает важность детального изучения принципов диагностики и лечения ТЭЛА практическими врачами. Однако несмотря на многообразие клинических симптомов манифестации ТЭЛА, доминирующим симптомокомплексом является одышка. В связи с жалобами респираторного характера пациенты чаще всего сначала обращаются к терапевту.

Представлен клинический случай рецидивирующей тромбоэмболии лёгочной артерии у молодого пациента с наследственной тромбофилией. Рассмотрены особенности клинической симптоматики ТЭЛА и сложности диагностического пути в терапевтической практике. Проанализированы причины поздней диагностики ТЭЛА.

Жалобы

Впервые пациент отметил появление сухого кашля и одышки смешанного характера при занятии горнолыжным спортом.

Анамнез

Симптомы заболевания появились в апреле 2014 года во время спортивных нагрузок. Связав симптомы с охлаждением, пациент обратился к терапевту по месту жительства. Без дополнительных обследований был установлен диагноз ОРИ, пациент получал лечение н естероидными противовоспалительными препаратами ( НПВС) без значительного эффекта.

При повторном обращении к терапевту в связи с кашлем и одышкой через месяц был установлен диагноз "бронхиальная астма", назначено лечение ингаляционными бронходилятаторами (Форадил, Вентолин по требованию) амбулаторно. Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) в тот период не проводилась, диагноз был установлен клинически.

В течение следующих двух месяцев на фоне лечения нарастала одышка, кашель сохранялся. Пациент самостоятельно прекратил применение ингаляционных препаратов из-за отсутствия положительного эффекта. В этот период начал испытывать ограничения в физических нагрузках прежней интенсивности, однако за медицинской помощью не обращался.

27.08.2014 пациент обратился в частный медицинский центр в связи с усилением интенсивности вышеуказанных жалоб, значимым снижением толерантности к физической нагрузке (ТФН). Проведено исследование функции внешнего дыхания, выявлена умеренная обструкция бронхов:

- объём форсированного выдоха за первую секунду 76 % (норма — более 85 %);

- индекс Тиффно — индекс наличия или отсутствия нарушений бронхиальной проходимости — 80 % (норма).

При проведении пробы с бронхолитиком значимой динамики не получено. По результатам посева мокроты (27.08.14) обнаружен обильный рост условно-патогенных микроорганизмов Neisseria subflava, Streptococcus viridans и умеренный рост Serratia marcescens.

По результатам обследования установлен диагноз "хронический обструктивный бронхит этиологии Serratia marcescens”. Назначено:

- антибактериальная терапия цефалоспорином перорально;

- ингаляции фиксированной комбинацией ингаляционного кортикостероида (иГКС) и бета-агониста продлённого действия (БАПД) симбикорт 160/4,5 мкг;

- бронхолитик короткого действия Беродуал 2 раза в день.

В течение августа-сентября 2014 года пациент отметил критическое снижение ТФН: возникновение одышки при минимальной физической нагрузке и значительную общую слабость.

В октябре 2014 года пациент вновь обратился к участковому терапевту, где был установлен диагноз "Вегето-сосудистая дистония по гипертензивному типу. Бронхиальная астма лёгкого течения, обострение". Рекомендовано продолжить приём иГКС и БАПД, к лечению добавлен приём бета-адреноблокаторов. Впервые с момента первичного обращения пациенту было назначено проведение электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭХОКГ) в плановом порядке.

- увеличение размера правого желудочка до 37 мм.;

- трикуспидальная регургитация (обратное движение крови из правого желудочка в правое предсердие) III степени;

- систолическое давление в правом желудочке 103 мм рт ст. при норме 25 мм рт. ст.;

- объём, систолическая и диастолическая функции левого желудочка не были нарушены;

- фракция выброса (объём крови, выталкиваемой левым желудочком в момент его сокращения в просвет аорты) 71 %, что является нормой.

Хронических заболеваний пациент не отмечал. Туберкулёз, вирусные гепатиты не переносил. Операции не переносил. Получал травмы:

- 1999 г. — вывих правого локтевого сустава;

- 2001 г. — перелом правого лучезапястного сустава;

- 2003 г. — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава;

- 2012 г. — перелом проксимальной фланги I пальца правой кисти.

Обследование

- Общее состояние удовлетворительное,

- Тахипноэ (учащённое поверхностное дыхание) до 24 в минуту и тахикардия в покое до 97 ударов в минуту.

- Артериальное давление 110/70 мм рт.ст.

- Дыхание везикулярное (норма), хрипов нет.

- Тоны сердца приглушены. Акцент второго тона над лёгочной артерий. Второй тон образуется во время расслабления сердца после короткой паузы.

- Живот мягкий, безболезненный. Симптом Пастернацкого отрицателен симметрично, то есть при лёгком поколачивании в поясничной области пациент не чувствует боли. Положительный симптом Пастернацкого является признаком болезни почек.

В стационаре проведена компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием лёгочной артерии и её ветвей для исключения ТЭЛА.

- Выявлен участок снижения пневматизации (воздушности) в прикорневой зоне правого лёгкого по типу матового стекла, чётко ограниченный от нормальной ткани междольковым интерстицием (промежутком). Размер участка 44 х 20 х 24 мм.

- В 1 и 2 сегментах левого лёгкого и во 2 сегменте правого лёгкого — участки снижения пневматизации ткани по типу матового стекла большего диаметра, но меньшей интенсивности.

- В просвете ветвей лёгочной артерии — множественные пристеночные и обтурирующие (которые закупоривают ветви артерии) дефекты контрастирования.

- Справа дефекты в сегментарных артериях 1, 2, 3, 4 и 8 сегментов, а также в субсегментарных артериях 10 сегмента, обтурация (закупорка) субсегментарных артерий 10 сегмента.

- Слева дефекты в сегментарных артериях 1, 2, 3, 6, 9 и 10 сегментов

У пациента выявлен повышенный уровень D-димера (показателя тромбообразования): 1865 нг/мл (норма — до 500 нг/мл).

При компрессионной ультрасонографии вен нижних конечностей данных за тромбоз поверхностных и глубоких вен не получено.

- Синусовый ритм с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 100 в минуту.

- Отклонение электрической оси сердца вправо (один из критериев патологии сердца).

- Признаки перегрузки правого желудочка.

Диагноз

- Внегоспитальная двухсторонняя инфарктная пневмония справа верхней и средней доли, слева верхней доли на фоне тромбоэмболии в мелкие и средние ветви лёгочной артерии из невыявленного источника.

- Дыхательная недостаточность II степени.

Лечение

С учётом стабильности гемодинамики и отсутствия признаков высокого риска тромболизис (растворение тромбов в сосудах) пациенту не проводился, что не противоречит действующим рекомендациям.

- Антикоагулянтная терапия (способствует более медленному свёртыванию крови и препятствует образованию тромбов): гепарин в дозе 1000 МЕ/час с последующим переходом на антикоагулянты непрямого действия — варфарин.

- Чтобы восстановить параметры сердца и для профилактики прогрессирования лёгочной гипертензии, назначена небольшая доза ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (эналаприл 2,5 мг/сутки).

30.10.14 после проведённого лечения на контрольных томограммах сохраняются дефекты в нижнедолевых ветвях обоих лёгких протяжённостью 15 мм, слева они распространяются в сегментарные ветви 9 и 10 сегментов. Справа сохраняются дефекты сегментарных ветвей 1 и 2 сегментов.

В паренхиме (ткани) лёгких очаговые и инфильтративные изменения не определяются. По настоянию родственников пациент с незначительной положительной динамикой был переведён в пульмонологическое отделение ГКБ № 33 г. Екатеринбурга. В рамках этой госпитализации пациенту была проведена тромболитическая терапия стрептокиназой, а также замена варфарина на ривароксабан.

После выписки из ГКБ № 33 пациент был направлен в Новосибирск для решения вопроса о хирургическом лечении в условиях научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения имени Мешалкина.

13.01.15 при перфузионно-вентиляционной синциографии лёгких (ПВСЛ) выявлены сегментарные дефекты перфузии ( сниженный захват радиофармпрепарата миокардом) в бассейнах левой и правой лёгочной артерии, дефекты вентиляции не выявлены.

27.01.15 проведена тромбэндартерэктомия (удаление атеросклеротических бляшек и восстановление проходимости сосудов) из ветвей лёгочной артерии.

Пациент продолжает регулярный приём ривароксабана 20 мг 1 раз в сутки. Для коррекции лёгочной гипертензии принимал силденафил 20 мг 3 раза в сутки в течение 1 месяца, затем илопрост (Вентавис) 5 мг 6 раз в сутки под контролем артериального давления в течение 1 месяца (отмена по экономическим причинам).

17.02.15 при исследовании маркеров тромбофилии в МАУ "Клинико-диагностический центр" выявлен полиморфизм (многообразие) гена ингибитора активатора плазминогена I (PAI I) — 4G/4G, гена рецепторов тромбоцитов ITGA2 (C/T) и ITGB3 (С/С). То есть патология пациента связана с генетической мутацией, которая передалась ему от одного из родителей.

22.07.15 при контрольной оценке состояния внутрисердечной гемодинамики на ЭХОКГ выявлена значимая положительная динамика в виде уменьшения размеров правых камер сердца, снижения давления в лёгочной артерии до 41 мм рт. ст., нормализации формы потока в лёгочных артериях.

Клинически состояние пациента также улучшилось: уменьшилась одышка и слабость, пациент вернулся к умеренной физической активности и к труду (сидячая работа за компьютером). Качество жизни и прогноз этого пациента улучшились благодаря предпринятым усилиям врачей после постановки диагноза.

Заключение

Длительный период от момента первичного обращения (апрель 2014) до постановки диагноза (октябрь 2014) повлияли на течение заболевания и произошедшие изменения внутрисердечной и пульмональной гемодинамики, а также на прогноз для жизни молодого пациента.

"Маски" ТЭЛА разнообразны. Низкая настороженность врачей в отношении этого заболевания в данном клиническом случае была обусловлена, по всей видимости, отсутствием традиционных факторов риска: курения, ожирения, сахарного диабета, варикозной болезни или тромбофлебита, малоподвижности.

В сложных клинических случаях у пациентов молодого возраста без явных факторов риска венозных тромбоэмболий, своевременное проведение таких доступных неинвазивных методов диагностики как ЭКГ и ЭХОКГ позволит заподозрить ТЭЛА.

Тромбоэмболия легочной артерии ( ТЭЛА )

Тромбоэмболия легочной артерии - окклюзия легочной артерии или ее ветвей тромботическими массами, приводящая к жизнеугрожающим нарушениям легочной и системной гемодинамики. Классическими признаками ТЭЛА служат боли за грудиной, удушье, цианоз лица и шеи, коллапс, тахикардия. Для подтверждения диагноза тромбоэмболии легочной артерии и дифференциальной диагностики с другими схожими по симптоматике состояниями проводится ЭКГ, рентгенография легких, ЭхоКГ, сцинтиграфия легких, ангиопульмонография. Лечение ТЭЛА предполагает проведение тромболитической и инфузионной терапии, ингаляций кислорода; при неэффективности - тромбоэмболэктомии из легочной артерии.

МКБ-10

Общие сведения

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом (эмболом), образовавшимся в правом желудочке или предсердии сердца, венозном русле большого круга кровообращения и принесенным с током крови. В результате ТЭЛА прекращается кровоснабжение легочной ткани. Развитие ТЭЛА происходит часто стремительно и может привести к гибели больного.

От ТЭЛА умирает 0,1% населения земного шара ежегодно. Около 90% больным, умершим от ТЭЛА, во время не был установлен правильный диагноз, и не было проведено необходимое лечение. Среди причин смерти населения от сердечно-сосудистой заболеваний ТЭЛА стоит на третьем месте после ИБС и инсульта. ТЭЛА может приводить к летальному исходу при некардиологической патологии, возникая после операций, полученных травм, родов. При своевременном оптимальном лечении ТЭЛА наблюдается высокий показатель снижения уровня смертности до 2 - 8%.

Причины ТЭЛА

Наиболее частыми причинами развития ТЭЛА служат:

- тромбоз глубоких вен (ТГВ) голени (в 70 - 90% случаев), часто сопровождающийся тромбофлебитом. Может иметь место тромбоз одновременно глубоких и поверхностных вен голени

- тромбоз нижней полой вены и ее притоков

- сердечно-сосудистые заболевания, предрасполагающие к появлению тромбов и эмболий в легочной артерии (ИБС, активная фаза ревматизма с наличием митрального стеноза и мерцательной аритмии, гипертоническая болезнь, инфекционный эндокардит, кардиомиопатии и неревматические миокардиты)

- септический генерализованный процесс

- онкологические заболевания (чаще рак поджелудочной железы, желудка, легких)

- тромбофилия (повышенное внутрисосудистое тромбообразование при нарушении системы регуляции гемостаза)

- антифосфолипидный синдром — образование антител к фосфолипидам тромбоцитов, клеток эндотелия и нервной ткани (аутоиммунные реакции); проявляется повышенной склонностью к тромбозам различных локализаций.

Факторы риска

Факторы риска тромбозов вен и ТЭЛА - это:

- длительное состояние обездвиженности (постельный режим, частые и продолжительные авиаперелеты, поездки, парез конечностей), хроническая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, сопровождаются замедлением тока крови и венозным застоем.

- прием большого количества диуретиков (массовая потеря воды приводит к дегидратации, повышению гематокрита и вязкости крови);

- злокачественные новообразования - некоторые виды гемобластозов, истинная полицитемия (большое содержание в крови эритроцитов и тромбоцитов приводит к их гиперагрегации и образованию тромбов);

- длительный прием некоторых лекарственных препаратов (оральные контрацептивы, заместительная гормональная терапия) повышает свертываемость крови;

- варикозная болезнь (при варикозном расширении вен нижних конечностей создаются условия для застоя венозной крови и образования тромбов);

- нарушения обмена веществ, гемостаза (гиперлипидпротеинемия, ожирение, сахарный диабет, тромбофилия);

- хирургические операции и внутрисосудистые инвазивные процедуры (например, центральный катетер в крупной вене);

- артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, инсульты, инфаркты;

- травмы спинного мозга, переломы крупных костей;

- химиотерапия;

- беременность, роды, послеродовый период;

- курение, пожилой возраст и др.

Классификация

В зависимости от локализации тромбоэмболического процесса различают следующие варианты ТЭЛА:

- массивная (тромб локализуется в главном стволе или основных ветвях легочной артерии)

- эмболия сегментарных или долевых ветвей легочной артерии

- эмболия мелких ветвей легочной артерии (чаще двусторонняя)

В зависимости от объема отключенного артериального кровотока при ТЭЛА выделяют формы:

- малую (поражены менее 25% легочных сосудов) - сопровождается одышкой, правый желудочек функционирует нормально

- субмассивную (субмаксимальную - объем пораженных сосудов легких от 30 до 50%), при которой у пациента отмечается одышка, нормальное артериальное давление, правожелудочковая недостаточность мало выражена

- массивную (объем отключенного легочного кровотока более 50%) - наблюдается потеря сознания, гипотония, тахикардия, кардиогенный шок, легочная гипертензия, острая правожелудочковая недостаточность

- смертельную (объем отключенного кровотока в легких более 75%).

ТЭЛА может протекать в тяжелой, среднетяжелой или легкой форме.

Клиническое течение ТЭЛА может быть:

- острейшим (молниеносным), когда наблюдается моментальная и полная закупорка тромбом главного ствола или обеих основных ветвей легочной артерии. Развивается острая дыхательная недостаточность, остановка дыхания, коллапс, фибрилляция желудочков. Летальный исход наступает за несколько минут, инфаркт легких не успевает развиться.

- острым, при котором отмечается быстро нарастающая обтурация основных ветвей легочной артерии и части долевых или сегментарных. Начинается внезапно, бурно прогрессирует, развиваются симптомы дыхательной, сердечной и церебральной недостаточности. Продолжается максимально 3 - 5 дней, осложняется развитием инфаркта легких.

- подострым (затяжным) с тромбозом крупных и средних ветвей легочной артерии и развитием множественных инфарктов легких. Продолжается несколько недель, медленно прогрессирует, сопровождаясь нарастанием дыхательной и правожелудочковой недостаточности. Могут возникать повторные тромбоэмболии с обострением симптомов, при которых нередко наступает смертельный исход.

- хроническим (рецидивирующим), сопровождающимся рецидивирующими тромбозами долевых, сегментарных ветвей легочной артерии. Проявляется повторными инфарктами легких или повторными плевритами (чаще двусторонними), а также постепенно нарастающей гипертензией малого круга кровообращения и развитием правожелудочковой недостаточности. Часто развивается в послеоперационном периоде, на фоне уже имеющихся онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий.

Симптомы ТЭЛА

Симптоматика ТЭЛА зависит от количества и размера тромбированных легочных артерий, скорости развития тромбоэмболии, степени возникших нарушений кровоснабжения легочной ткани, исходного состояния пациента. При ТЭЛА наблюдается широкий диапазон клинических состояний: от практически бессимптомного течения до внезапной смерти.

Клинические проявления ТЭЛА неспецифические, они могут наблюдаться при других легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях, их главным отличием служит резкое, внезапное начало при отсутствии других видимых причин данного состояния (сердечно-сосудистой недостаточности, инфаркта миокарда, пневмонии и др.). Для ТЭЛА в классическом варианте характерен ряд синдромов:

1. Сердечно - сосудистый:

- острая сосудистая недостаточность. Отмечается падение артериального давления (коллапс, циркуляторный шок), тахикардия. Частота сердечных сокращений может достигать более 100 уд. в минуту.

- острая коронарная недостаточность (у 15-25% больных). Проявляется внезапными сильными болями за грудиной различного характера, продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов, мерцательной аритмией, экстрасистолией.

- острое легочное сердце. Обусловлено массивной или субмассивной ТЭЛА; проявляется тахикардией, набуханием (пульсацией) шейных вен, положительным венным пульсом. Отеки при остром легочном сердце не развиваются.

- острая цереброваскулярная недостаточность. Возникают общемозговые или очаговые нарушения, церебральная гипоксия, при тяжелой форме - отек мозга, мозговые кровоизлияния. Проявляется головокружением, шумом в ушах, глубоким обмороком с судорогами, рвотой, брадикардией или коматозным состоянием. Могут наблюдаться психомоторное возбуждение, гемипарезы, полиневриты, менингиальные симптомы.

2. Легочно-плевральный:

- острая дыхательная недостаточность проявляется одышкой (от ощущения нехватки воздуха до очень выраженных проявлений). Число дыханий более 30-40 в минуту, отмечается цианоз, кожные покровы пепельно-серые, бледные.

- умеренный бронхоспастический синдром сопровождается сухими свистящими хрипами.

- инфаркт легкого, инфарктная пневмония развивается на 1 - 3 сутки после ТЭЛА. Появляются жалобы на одышку, кашель, боли в грудной клетке со стороны поражения, усиливающиеся при дыхании; кровохарканье, повышение температуры тела. Становятся слышны мелкопузырчатые влажные хрипы, шум трения плевры. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью наблюдаются значительные выпоты в плевральную полость.

3. Лихорадочный синдром - субфебрильная, фебрильная температура тела. Связан с воспалительными процессами в легких и плевре. Длительность лихорадки составляет от 2 до 12 дней.

4. Абдоминальный синдром обусловлен острым, болезненным набуханием печени (в сочетании с парезом кишечника, раздражением брюшины, икотой). Проявляется острой болью в правом подреберье, отрыжкой, рвотой.

5. Иммунологический синдром (пульмонит, рецидивирующий плеврит, уртикароподобная сыпь на коже, эозинофилия, появление в крови циркулирующих иммунных комплексов) развивается на 2-3 неделе заболевания.

Осложнения

Острая ТЭЛА может служить причиной остановки сердца и внезапной смерти. При срабатывании компенсаторных механизмов пациент сразу не погибает, но при отсутствии лечения очень быстро прогрессируют вторичные гемодинамические нарушения. Имеющиеся у пациента кардиоваскулярные заболевания значительно снижают компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы и ухудшают прогноз.

Диагностика

В диагностике ТЭЛА главная задача - установить местонахождение тромбов в легочных сосудах, оценить степень поражения и выраженность нарушений гемодинамики, выявить источник тромбоэмболии для предупреждения рецидивов.

Сложность диагностики ТЭЛА диктует необходимость нахождения таких пациентов в специально оборудованных сосудистых отделениях, владеющих максимально широкими возможностями для проведения специальных исследований и лечения. Всем пациентам с подозрением на ТЭЛА проводят следующие обследования:

- тщательный сбор анамнеза, оценку факторов риска ТГВ/ТЭЛА и клинической симптоматики

- общий и биохимический анализы крови, мочи, исследование газового состава крови, коагулограмму и исследование Д-димера в плазме крови (метод диагностики венозных тромбов)

- ЭКГ в динамике (для исключения инфаркта миокарда, перикардита, сердечной недостаточности)

- рентгенографию легких (для исключения пневмоторакса, первичной пневмонии, опухолей, переломов ребер, плеврита)

- эхокардиографию (для выявления повышенного давления в легочной артерии, перегрузок правых отделов сердца, тромбов в полостях сердца)

- сцинтиграфию легких (нарушение перфузии крови через легочную ткань говорит об уменьшении или отсутствии кровотока вследствие ТЭЛА)

- ангиопульмонографию (для точного определения локализации и размеров тромба)

- УЗДГ вен нижних конечностей, контрастную флебографию (для выявления источника тромбоэмболии)

КТ-ангиография легочных артерий. Протяженный пристеночный тромб в просвете основного ствола левой легочной артерии

Лечение ТЭЛА

Пациентов с тромбоэмболией помещают в реанимационное отделение. В неотложном состоянии пациенту проводятся реанимационные мероприятия в полном объеме. Дальнейшее лечение ТЭЛА направлено на нормализацию легочного кровообращения, профилактику хронической легочной гипертензии.

С целью предупреждения рецидивов ТЭЛА необходимо соблюдение строгого постельного режима. Для поддержания оксигенации проводится постоянная ингаляция кислорода. Осуществляется массивная инфузионная терапия для снижения вязкости крови и поддержания АД.

В раннем периоде показано назначение тромболитической терапии с целью максимально быстрого растворения тромба и восстановления кровотока в легочной артерии. В дальнейшем для предупреждения рецидивов ТЭЛА проводится гепаринотерапия. При явлениях инфаркт-пневмонии назначается антибактериальная терапия.

В случаях развития массивной ТЭЛА и неэффективности тромболизиса сосудистыми хирургами проводится хирургическая тромбоэмболэктомия (удаление тромба). Как альтернативу эмболэктомии используют катетерную фрагментацию тромбоэмбола. При рецидивирующих ТЭЛА практикуется постановка специального фильтра в ветви легочной артерии, нижнюю полую вену.

Прогноз и профилактика

При раннем оказании полного объема помощи пациентам прогноз для жизни благоприятный. При выраженных сердечно-сосудистых и дыхательных нарушениях на фоне обширной ТЭЛА летальность превышает 30%. Половина рецидивов ТЭЛА развивается у пациентов, не получавших антикоагулянты. Своевременная, правильно проведенная антикоагулянтная терапия вдвое снижает риск рецидивов ТЭЛА. Для предупреждения тромбоэмболии необходимы ранняя диагностика и лечение тромбофлебита, назначение непрямых антикоагулянтов пациентам из групп риска.

Тромбоэмболия легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии (сокращенный вариант — ТЭЛА) - это патологическое состояние, при котором тромбы резко закупоривают ветви легочной артерии. Тромбы появляются изначально в венах большого круга кровообращения человека.

На сегодняшний день очень высокий процент людей, болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями, умирают именно вследствие развития тромбоэмболии легочной артерии. Достаточно часто ТЭЛА становится причиной смерти больных в период после операции. Согласно медицинской статистике, умирает примерно пятая часть всех людей с проявлением легочной тромбоэмболии. При этом летальный исход в большинстве случаев наступает уже в первые два часа после развития эмболии.

Специалисты утверждают, что определить частоту ТЭЛА сложно, так как около половины случаев болезни проходит незаметно. Общие симптомы заболевания часто схожи с признаками других заболеваний, поэтому диагностика часто бывает ошибочной.

Причины тромбоэмболии легочных артерий

Наиболее часто тромбоэмболия легочной артерии возникает из-за тромбов, изначально появившихся в глубоких венах ног. Следовательно, главной причиной тромбоэмболии легочной артерии чаще всего является развитие тромбоза глубоких вен ног. В более редких случаях тромбоэмболию провоцируют тромбы из вен правых отделов сердца, полости живота, таза, верхних конечностей. Очень часто тромбы появляются у тех больных, которые вследствие других недугов постоянно соблюдают постельный режим. Чаще всего это люди, которые страдают инфарктом миокарда, болезнями легких, а также те, кто получил повреждения спинного мозга, перенес оперативное вмешательство на бедре. Значительно возрастает риск развития тромбоэмболии у больных тромбофлебитом. Очень часто ТЭЛА проявляется как осложнение сердечно-сосудистых недугов: ревматизма, инфекционного эндокардита, кардиомиопатии, гипертонии, ишемической болезни сердца.

Однако ТЭЛА иногда поражает и людей без признаков хронических заболеваний. Обычно это случается, если человек длительное время пребывает в вынужденном положении, например, часто совершает перелеты на самолете.

Чтобы в организме человека образовался тромб, необходимы следующие условия: наличие повреждения сосудистой стенки, замедленный кровоток в месте повреждения, высокая свертываемость крови.

Повреждение стенок вены часто происходит при воспалениях, в процессе травм, а также при внутривенных инъекциях. В свою очередь, ток крови замедляется из-за развития у больного сердечной недостаточности, при продолжительном вынужденном положении (ношение гипса, постельный режим).

В качестве причин повышенной свертываемости крови врачи определяют ряд нарушений наследственного характера, также подобное состояние может спровоцировать употребление оральных контрацептивов, заболевание СПИДом. Более высокий риск появления тромбов определяется у беременных женщин, у людей, имеющих вторую группу крови, а также у больных ожирением.

Самыми опасными являются тромбы, которые одним концом крепятся к стенке сосуда, а свободный конец тромба при этом находится в просвете сосуда. Иногда достаточно только небольших усилий (человек может покашлять, сделать резкое движение, напрячься), и происходит отрыв такого тромба. Далее с кровотоком тромб оказывается в легочной артерии. В некоторых случаях тромб ударяется о стенки сосуда и разбивается на мелкие части. В таком случае может произойти закупорка мелких сосудов в легких.

Симптомы тромбоэмболии легочных артерий

Специалисты определяют три вида ТЭЛА, зависимо от того, какой объем поражения сосудов легких наблюдается. При массивной ТЭЛА поражается больше 50% сосудов легких. В данном случае симптомы тромбоэмболии выражаются шоком, резким падением артериального давления, потерей сознания, имеет место недостаточность функции правого желудочка. Последствием гипоксии головного мозга при массивной тромбоэмболии иногда становятся церебральные нарушения.

Субмассивная тромбоэмболия определяется при поражении от 30 до 50% сосудов легких. При такой форме заболевания человек страдает от одышки, однако артериальное давление остается в норме. Нарушение функций правого желудочка выражено меньше.

При немассивной тромбоэмболии функция правого желудочка не нарушается, однако больной страдает от одышки.

Согласно остроте заболевания тромбоэмболию подразделяют на острую, подострую и рецидивирующую хроническую. При острой форме болезни ТЭЛА начинается резко: проявляется гипотония, сильная боль в груди, одышка. В случае подострой тромбоэмболии имеет место нарастание правожелудочковой и дыхательной недостаточности, признаки инфарктной пневмонии. Рецидивирующая хроническая форма тромбоэмболии отличается повторением одышки, симптомами пневмонии.

Симптомы тромбоэмболии напрямую зависят от того, насколько массивен процесс, а также от состояния сосудов, сердца и легких больного. Главными признаками развития легочной тромбоэмболии является сильная одышка и учащенное дыхание. Проявление одышки, как правило, резкое. Если больной пребывает в лежачем положении, то ему становится легче. Возникновение одышки - первый и самый характерный симптом ТЭЛА. Одышка свидетельствует о развитии острой дыхательной недостаточности. Она может выражаться по-разному: иногда человеку кажется, что ему немного не хватает воздуха, в иных случаях одышка проявляется особенно выражено. Также признаком тромбоэмболии является сильная тахикардия: сердце сокращается с частотой больше 100 ударов в минуту.

Кроме одышки и тахикардии проявляются болевые ощущения в грудной клетке либо чувство некоторого дискомфорта. Боль может быть разной. Так, большинство пациентов отмечает резкую кинжальную боль за грудиной. Боль может продолжаться и несколько минут, и несколько часов. Если развивается эмболия основного ствола легочной артерии, то боль может носить раздирающий характер и ощущаться за грудиной. При массивной тромбоэмболии болевые ощущения могут распространяться за область грудины. Эмболия мелких ветвей легочной артерии может проявляться вообще без боли. В некоторых случаях может возникать харканье кровью, посинение либо побледнение губ, ушей носа.

При прослушивании специалист обнаруживает хрипы в легких, систолический шум над областью сердца. При проведении эхокардиограммы обнаруживаются тромбы в легочных артериях и правых отделах сердца, также имеют место признаки нарушения функции правого желудочка. На рентгене видны изменения в легких больного.

В результате закупорки снижается насосная функция правого желудочка, вследствие чего в левый желудочек поступает недостаточно крови. Это чревато уменьшением крови в аорте и артерии, что провоцирует резкое понижение артериального давления и состояние шока. При таких условиях у больного развивается инфаркт миокарда, ателектаз.

Часто у больного наблюдается возрастание температуры тела до субфебрильных, иногда фебрильных показателей. Это связано с тем, что в кровь выбрасывается много биологически активных веществ. Лихорадка может продолжаться от двух дней до двух недель. Спустя несколько суток после легочной тромбоэмболии у некоторых людей может возникать боль в грудной клетке, кашель, харканье кровью, симптомы воспаления легких.

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии

В процессе диагностики производится физикальное обследование больного для выявления определенных клинических синдромов. Врач может определить одышку, артериальную гипотонию, определяет температуру тела, которая повышается уже в первые часы развития ТЭЛА.

Основные методы обследования при тромбоэмболии должны включать проведение ЭКГ, рентгенографии грудной клетки, эхокардиограммы, биохимическое исследование крови.

Следует отметить, что примерно в 20% случаев развитие тромбоэмболии нельзя определить с помощью ЭКГ, так как никаких изменений не наблюдается. Существует ряд специфических признаков, определяемых в ходе указанных исследований.

Самым информативным методом исследования считается вентиляционно-перфузионное сканирование легких. Также проводится исследование методом ангиопульмонографии.

В процессе диагностики тромбоэмболии показано также проведение инструментального обследования, во время которого врач определяет наличие флеботромбозов нижних конечностей. Для обнаружения тромбоза вен применяется рентгеноконтрастная флебография. Проведение ультразвуковой доплерографии сосудов ног позволяет выявить нарушения проходимости вен.

Лечение тромбоэмболии легочной артерии

Лечение тромбоэмболии направлено, в первую очередь, на активизацию перфузии легких. Также целью терапии является предупреждение проявлений постэмболической хронической легочной гипертензии.

Если появилось подозрение на развитие ТЭЛА, то на этапе, предшествующем госпитализации, важно сразу же обеспечить больному соблюдение строжайшего постельного режима. Это позволит предупредить рецидив тромбоэмболии.

Производится катетеризация центральной вены для инфузионного лечения, а также тщательного отслеживания центрального венозного давления. Если имеет место острая дыхательная недостаточность, больному производят интубацию трахеи. Чтобы уменьшить сильную боль и разгрузить малый круг кровообращения, больному необходимо принять наркотические анальгетики (для этой цели преимущественно используют 1% раствор морфина). Данный препарат также эффективно уменьшает одышку.

Больным, у которых наблюдается острая недостаточность правого желудочка, шок, артериальная гипотензия, внутривенно вводят реополиглюкин. Однако этот препарат противопоказан при высоком центральном венозном давлении.

С целью понижения давления в малом круге кровообращения назначается внутривенное введение эуфиллина. Если систолическое артериальное давление не превышает 100 мм рт. ст., то данный препарат не используется. Если у пациента диагностируется инфарктная пневмония, ему назначают терапию антибиотиками.

Чтобы восстановить проходимость легочной артерии, применяется как консервативное, так и хирургическое лечение.

Методы консервативной терапии включают осуществление тромболизиса и обеспечение профилактики тромбоза для предупреждения повторной тромбоэмболии. Поэтому проводится тромболитическое лечение для оперативного восстановления тока крови через окклюзированные легочные артерии.

Такое лечение проводят в том случае, если врач уверен в точности диагностики и может обеспечить полный лабораторный контроль процесса терапии. Следует обязательно учитывать ряд противопоказаний для применения такого лечения. Это первые десять дней после проведения операции либо получения травмы, наличие сопутствующих недугов, при которых имеет место риск геморрагических осложнений, активная форма туберкулеза, геморрагические диатезы, варикозное расширение вен пищевода.

Если отсутствуют противопоказания, то лечение гепарином начинают сразу же после того, как был установлен диагноз. Дозы препарата следует подбирать индивидуально. Терапия продолжается назначением непрямых антикоагулянтов. Препарат варфарин больным показано принимать не меньше трех месяцев.

Людям, которые имеют четкие противопоказания к проведению тромболитической терапии, показано удаление тромба хирургическим методом (тромбэктомия). Также в некоторых случаях целесообразна установка кава-фильтров в сосуды. Это сетчатые фильтры, которые могут задерживать оторвавшиеся тромбы и не позволяют им попасть в легочную артерию. Такие фильтры вводятся через кожу - преимущественно сквозь внутреннюю яремную или бедренную вену. Устанавливают их в почечных венах.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

Тромбоз — это образование сгустка крови в кровеносном сосуде, который нарушает кровоток. Опасность его состоит в том, что имеется опасность перемещения тромба или его фрагмента по кровотоку — возникает эмболия и закупорка другого сосуда. Например, снабжающего головной мозг или сердце. Часто встречается эмболия легочной артерии, что приводит к тяжелым нарушениям работы органа или r смертельному исходу.

Что такое ТЭЛА в медицине? Тромбоэмболия легочной артерии — это острая окклюзия (закупорка) ствола легочной артерии или ее ветвей (главных, долевых или сегментарных). Окклюзия возникает чаще из-за эмболизации тромба из правой половины сердца или вен нижних конечностей. Встречаемость данного заболевания увеличивается с возрастом и возраст таких больных составляет 62 года.

Тромбоз легочной артерии является неотложным состояниям в кардиореаниматологии и часто является причиной смерти больного. Тяжелыми больными с высоким риском ТЭЛА и смерти являются больные с нарушениями сердечного ритма, онкопатологией и тромбозом вен нижних конечностей. Диагностика часто вызывает затруднения, поэтому заболевание часто не распознается. Ранняя диагностика и начало интенсивного лечения имеют важное значение в прогнозе данного заболевания. Код ТЭЛА по МКБ-10 — I 26.

Патогенез

Основное в патогенезе ТЭЛА — окклюзия эмболом легочной артерии и ее ветвей, что приводит к нарушению гемодинамики и газообмена. При окклюзии давление в легочной артерии увеличивается почти на 50% за счет сужения сосудов, связанных с выделением серотонина и тромбоксана А2. Резкое увеличение легочного сопротивления вызывает расширение правого желудочка, растяжение миоцитов и напряжение стенок желудочка. Удлинение времени его сокращения к диастоле вызывает выпячивание перегородки в левый желудочек. Поэтому наполнение левого желудочка затрудняется, снижается сердечный выброс и развивается системная гипотензия.

В миокарде желудочка обнаруживаются массивные инфильтраты, что еще более дестабилизирует гемодинамику. Недостаточность правого желудочка из-за перегрузки давлением является основной причиной смерти.

Дыхательная недостаточность также связана с гемодинамическими нарушениями. Снижение сердечного выброса вызывает десатурацию венозной крови. Появление зон пониженного кровотока вызывает несоответствие перфузии и вентиляции. Небольшие эмболы на периферии не влияют на гемодинамику, однако вызывают легочное кровотечение с кровохарканьем, плевритом и плевральным выпотом («инфарктом легкого»).

Классификация ТЭЛА

Классификация Европейского общества кардиологов 2008г выделяет:

- ТЭЛА с низким риском.

- Промежуточным.

- Высоким.

Клиническая классификация учитывает калибр легочных артерий и процент вовлечения легочного русла:

- Массивная (прекращение кровотока менее, чем в 50% легочного русла). Имеет большое клиническое значение, поскольку сопровождается шоком или снижением давления, легочной гипертензией. При окклюзии ствола развиваются резко выраженные кардиореспираторные расстройства. В таких условиях правый желудочек не может выполнять функцию насоса и быстро расширяются его полости, развивается недостаточность трехстворчатого клапана. Перегородка между желудочками смещается влево (в сторону левого желудочка), что сопровождается плохим его наполнением в диастолу. Легочная паренхима в связи с прекращением кровотока не кровоснабжается, но вентилируется. В зоне поражения возникает обструкция бронхов, спадаются альвеолы и в них не образуется сурфактант, сто способствует развитию ателектаза (спадания) легких на 1-2 сутки эмболии. Такие гемодинамические нарушения и нарушение функции легких часто влекут смерть больного.

- ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии (отмечается прекращение кровотока менее, чем в 30% легочного русла). В данном случае имеет место окклюзия долевых и сегментарных мелких ветвей. Заболевание протекает нетяжело без нарушений гемодинамики и и больным достаточно проведения только антикоагулянтной терапии. Малый круг кровообращения имеет компенсаторные возможности и есть вероятность самостоятельного растворения тромбов при активизации в организме фибринолиза.

- Субмассивная— тромбоэмболия ветвей легочной артерии (прекращение кровотока менее в 30-50% русла). Проявляется правожелудочковой недостаточностью, а в легких образуются геморрагические инфаркты.

Рассматривая причины тромбоэмболии легочной артерии, нужно выделить ряд заболеваний и состояний, которые сопровождаются образованием тромбов, являющихся основой эмболии:

- Варикозное расширение вен и флеботромбоз глубоких вен нижних конечностей. Данная патология в 90% вызывает тромбоэмболию. Угрозу представляют флотирующие тромбы, которые свободно располагаются в просвете сосуда и соединены со стенкой вены только одной частью.

- Застойная сердечная недостаточность, перерастяжение правого желудочка, что создает условия для образования в полости правого желудочка тромбов.

- Применение оральных контрацептивов и беременность, которые сопряжены с повышенным риском тромбообразования. (аутоиммунная тромботическая васкулопатия), проявляющийся венозными и артериальными тромбозами. Могут поражаться сосуды разного калибра — капилляры и крупные артериальные стволы. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей — типичное проявление антифосфолипидного синдрома. Характерными являются повторные эмболии легочных артерий.

- Катетеризация центральных вен.

- Наличие злокачественных заболеваний.

- Проведение химиотерапии.

- Повреждение спинного мозга.

- Вынужденная иммобилизация после операций, во время инсульта, переломов костей таза и конечностей.

- Протезирование тазобедренного сустава.

- Мерцательная аритмия.

- Политравма и обширное хирургическое вмешательство.

- Наследственная предрасположенность к тромбозу (тромбофилии), которая обусловлена мутациями определенных генов, дефицитом антитромбина III, дефицитом протеина С и S.

Рассматривая тромбоз легких, нужно отметить факторы риска этого состояния:

- Повреждение венозного эндотелия.

- Ожирение.

- Возраст.

- Гиперкоагуляция.

- Замедление венозного кровотока.

- Инфекция.

- Гемотрансфузии. .

- Сочетание нескольких факторов сопровождается высоким риском эмболии тромба.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

Постановка диагноза на ранних стадиях затруднена, только при остром течении симптомы тромбоза легочной артерии появляются манифестно и внезапно: одышка, боль за грудиной, тахикардия, снижение АД. При этом у больного имеются факторы риска тромбоэмболии — варикозное расширение вен и флеботромбоз.

Артериальная гипотензия и шок указывают на центральную тромбоэмболию. Выраженная острая одышка также развивается при центральной ТЭЛА. При этой же локализации боль в грудной клетке имеет стенокардический характер. Массивная тромбоэмболия сопровождается признаками перегрузки правого желудочка — это выбухание яремных вен на шее и правожелудочковый ритм галопа.

Признаки ТЭЛА при подостром течении мало специфичны. Прогрессирует дыхательная и правожелудочковая недостаточность, развивается инфарктная пневмония и появляется кровохарканье. При рецидивирующем течении возникают повторные приступы одышки, есть признаки пневмонии и периодически возникают обмороки. Если тромбом перекрываются мелкие артерии на периферии, одышка незначительная и преходящая. Только в случае хронической патологии легких или сердечной недостаточности одышка усугубляется. Иногда ТЭЛА протекает бессимптомно.

Клиника зависит от калибра закупоренного сосуда и, соответственно, степени вовлечения сосудистого русла легких. Массивная ТЭЛА (чаще всего тромбоз главной ветви) протекает с явлениями шока или снижения давления на 40 мм рт. ст. в течение короткого времени, которое не связано с аритмией, сепсисом или уменьшением объема крови. Характерны одышка, цианоз, иногда возникают обмороки.

Субмассивная легочная эмболия (обструкция долевых или сегментарных ветвей) проявляется правожелудочковой недостаточностью (набухание вен шеи, бледность, цианоз), но без артериальной гипотензии. У больного развивается одышка, тахикардия, инфаркт легкого (температура, кашель, легочно-плевральная боль, мокрота с прожилками крови). При немассивной признаки правожелудочковой недостаточности отсутствуют, а давление в норме.

Анализы и диагностика ТЭЛА

Инструментальная диагностика данного состояния включает:

- Рентгенография грудной клетки. В легких выявляют дисковидные ателектазы, приподнятый купол диафрагмы или плевральный выпот. Все эти признаки неспецифичны, но исключают различные причины боли и одышки.

- ЭКГ.

- Эхокардиография. Имеет ключевое значение в диагностике, прежде всего у больных с нестабильной гемодинамикой. Это исследование непосредственно выявляет тромбы в правых отделах сердца, и тромбы в крупных артериях легких (ствол и главные ветви). Косвенным признаком ТЭЛА, выявляемым при эхокардиографии, является перегрузка правых камер. Выявляют косвенный признак тромбоза легочной артерии — перегрузку правого желудочка: расширение полости желудочка, необычное движение перегородки между желудочками и D-образную форму левого желудочка.

- УЗИ глубоких вен конечностей.

- Специальный метод исследования — вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия. Это безопасное исследование, которое заключается в введении альбуминовых микросфер внутривенно, которые мечены технецием. Альбуминовые микросферы блокируют легочные капилляры и по этому признаку оценивают перфузию легких. Данное исследование дополняют исследованием вентиляции, что повышает специфичность обследования (при тромбозе вентиляция в сегментах легких, в которых плохое кровоснабжение, остается нормальной). То есть, выявляется несоответствие вентиляции и перфузии. Радиоактивное излучение при сцинтиграфии ниже, чем при выполнении КТ-ангиографии. Выполнение только перфузионной сцинтиграфии можно проводить больным с нормальной рентгенограммой.

- КТ-ангиография. Это исследование стало методом выбора диагностики патологии сосудов легких. Можно просматривать легочные артерии до сегментарных ветвей. Специфичность метода составляет 96%. Методика является оптимальной для диагностики у больного, состояние которого стабильно. В другом случае больной не может быть транспортирован из реанимации.

- Легочная ангиография считается золотым стандартом диагностики ТЭЛА. Однако выполняется редко, поскольку появилась менее инвазивное исследование КТ-ангиография. Диагностика основана на выявлении тромба, который дает дефект наполнения ветви легочной артерии или оно полностью отсутствует. Метод позволяет получить снимки периферических легочных артерий и выявить тромбы 1-2 мм в самых мелких артериях. Для исследования вводится контрастное вещество.

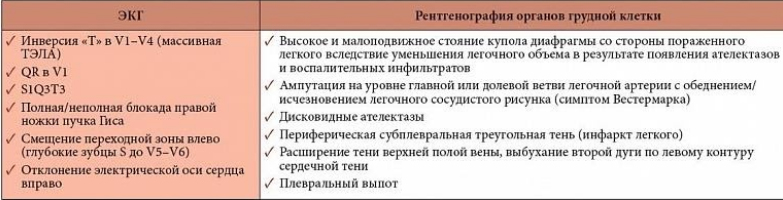

ЭКГ признаки ТЭЛА и рентгенографические признаки

- D-димер — продукт деградации фибрина. Повышение его в плазме отмечается при остром тромбозе — это объясняется активацией фибринолиза и коагуляции. Нормальный уровень D-димера говорит о том, что диагноз ТЭЛА маловероятен. Также этот показатель неспецифичен, поскольку гиперпродукция фибрина отмечается при воспалении, кровотечении, инфаркте миокарда, аневризме аорты, онкологических процессах, травме, хирургических операциях. Специфичность D-димера при тромбозе уменьшается с возрастом. На этот показатель обращают внимание во время лечения, поскольку повышение его уровня после окончания лечения антикоагулянтами свидетельствует о риске рецидива.

- При тромбоэмболии повышается уровень мозгового натрийуретического пептида, что связано с растяжением правого желудочка. Степень повышения пропорциональна тяжести больного. Однако, повышение данного маркера неспецифично, поскольку может наблюдаться при ишемии миокарда, гипертрофии левого желудочка, сепсисе и тахикардии. Тем не менее, отсутствие значительного повышения свидетельствует о благоприятном прогнозе ТЭЛА.

Госпитализация больных обязательна при тяжелом и среднем риске. При острой форме и тяжелом состоянии больных проводится неотложная помощь при ТЭЛА, которая включает:

- Введение наркотических анальгетиков при выраженном болевом синдроме и для уменьшения одышки. Вводят внутривенно морфин 1 мл на 20 мл изотонического раствора, его вводят дробно — по 4 мл раствора каждые 5-10 мин до исчезновения боли и одышки. При развитии инфарктной пневмонии (боль связана с дыханием и кашлем) используют в/в введение Анальгина.

- Неотложная помощь также предусматривает борьбу гипотензией и шоком. Вводят внутривенно физраствор, добутамин (при умеренном снижении АД), адреналин или норадреналин (при тяжелой гипотензии и шоке).

- Для улучшения микроциркуляции применяют Реополиглюкин 400 мл. Препарат увеличивает объем крови, повышает давление и оказывает антиагрегантное действие. При этом не рекомендуется агрессивная инфузионная терапия.

- При развитиибронхоспазма при давлении не меньше 100 мм рт. ст. назначают введение 2,4% раствора Эуфиллина медленное (струйное либо капельное). Препарат снижает давление в легочной артерии, расширяет бронхи и улучшает дыхание, а также обладает антиагрегантным действием. Побочные эффекты чаще возникают при быстром введении Эуфиллина.

- Обеспечивается респираторная поддержка — проводится ингаляция кислорода или искусственная вентиляция легких. При ТЭЛА показана длительная кислородотерапия.

С учетом патогенеза легочная тромбоэмболия нуждается в проведении антитромботической (антикоагулянтной) терапии. С этой целью применяются гепарин, Арикстра, антагонисты витамина К (Варфарин), ривароксабан, апиксабан, дабигатрана этексилат. Антикоагулянты — это базовое лечение и показано всем при любом варианте ТЭЛА и должно быть начато сразу при подозрении на это состояние. Это важно, поскольку тромбоэмболия ветвей легочной артерии вызывает инфаркт легкого, а выживаемость больных при нем зависит от раннего применения антикоагулянтов. Сначала применяются прямые антикоагулянты (Гепарин) или низкомолекулярные гепарины (надропарин, эноксапарин, далтепарин и тинзапарин). Параллельно назначается Варфарин, который имеет оптимальную продолжительность действия и хорошо переносится.

Гепарин не растворяет тромб, но приостанавливает процесс тромбообразования, препятствует нарастанию тромба. При назначении Гепарина с лечебной целью отдают предпочтение внутривенному и непрерывному способу введения и лечение проводят до 5 дней. При применении гепаринов более 5-7 дней возможно развитие тромбоцитопении. Низкомолекулярные гепарины вызывают геморрагические осложнения, поэтому могут применяться при субмассивной ТЭЛА амбулаторно.

Рекомендации по лечению ТЭЛА (зарубежные и Российские) учитывают степень риска смерти больного и дифференцированный подход к терапии. О высоком риске смерти свидетельствует шок или длительная гипотензия, а также определение тромбов в правых отделах сердца. Высокий риск смерти отмечается при массивной тромбоэмболии. При низком риске смерти у больного стабильная гемодинамика и не нарушена функция правого желудочка. При умеренном риске имеется функция правого желудочка или отмечается некроз миокарда.

Лечение ТЭЛА высокого риска

В данном случае большую роль играет быстрое восстановление легочного русла, для этого проводится тромболизис (растворение тромба) или эмболэктомия, а потом назначаются антикоагулянты. Абсолютное показание к проведению тромболизиса — массивная ТЭЛА, шок и стойкая гипотензия. Тромболитическая терапия может быть проведена и больным с нормальным давлением, но с выраженными нарушениями дыхания и высокой легочной гипертензией, когда в правом желудочке систолическое давление больше 40 мм рт. ст.).

Сразу при поступлении назначают лечение антикоагулянтами. Длительность лечения нефракционированным гепарином не меньше 5 суток. Одновременно начинают тромболизис. Тромболизис при ТЭЛА проводится с применением фибринолитиков стрептокиназы (Тромбофлюкс, Стрептаза), урокиназы (Укидан, Урокиназа Медак) или алтеплазы (Актелизе, Ревелиза). Чем раньше начата эта терапия, тем лучше результаты. Наилучший эффект достигается, если от момента эмболизации прошло не более 48 часов, хотя целесообразность данной процедуры сохраняется до пяти суток. Тромболитик вводят внутривенно. При полной закупорке крупных артерий легких возможно введение тромболитика прямо в тромботические массы. Есть разные режимы введения этих препаратов: более быстрое — эффективнее, но имеется риск кровотечения. Противопоказаниями к тромболизису являются:

- Кровоизлияние в мозг в анамнезе.

- Злокачественная опухоль мозга.

- Ишемический инсульт, перенесенный за 3 месяца до ТЭЛА.

- Кровотечение.

- Расслаивающаяся аневризма аорты.

- ЧМТ в последние 3 месяца.

Тромбоэмболия легочной артерии невысокого риска

Антикоагулянтная терапия — основа лечения немассивных тромбоэмболий. Препаратами выбора являются низкомолекулярные гепарины, которые вводятся внутривенно или подкожно: надропарин (Фраксипарин, Фраксипарин Форте), эноксапарин (Клексан, Эниксум), далтепарин (Фрагмин, Дальтеп) и тинзапарин или ингибитор фактора Xа фондапаринукс (Арикстра). Эноксапарин вводится два раза в сутки, а фондапаринукс — один раз. Нефракционированный гепарин назначается при выраженной почечной недостаточности или когда есть высокий риск кровотечения. Длительность применения Гепарина не меньше пяти дней. Варфарин (антагонист витамина К) назначается одновременно с внутривенным антикоагулянтом с первых суток, а потом его продолжают принимать длительно (3, 6 или 12 месяцев по показаниям).

Новые антикоагулянты, которые применяются внутрь, ривароксабан (Ксарелто), апиксабан (Эликвис), дабигатран (Прадакса), эдоксабан (Ликсиана), являются перспективными у больных с низким и средним риском. В России Ксарелто одобрен для лечения тромбоэмболии легочной артерии. Он действует быстро как антикоагулянты в инъекциях, но обеспечивает длительную эффективность. Простота назначения позволяет применять его и в стационаре и дома. Если больной относится к группе низкого риска, возможно проведение амбулаторного лечения:

Длительность антикоагулянтной терапии зависит от причины тромбоэмболии, но она не может быть меньше трех месяцев. Лечение неопределенной длительности означает прием этой группы препаратов 6-12 месяцев, что снижает риск рецидива на 90%. Пожизненное лечение рекомендуется больным со вторым случаем тромбоэмболии. В случае невозможности приема орального антикоагулянта для длительной профилактики проводится имплантация кава-фильтра. Также возможно сочетание кава-фильтра с антикоагулянтным лечением.

Читайте также: