Вещества с бензолоподобным действием на кровь. Хлорбензол и гексахлорциклогексан

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 21.01.2026

Рассмотрим патогенез интоксикации амино- и нитросоединениями, клинику острой и хронической интоксикации.

Вы узнаете, что происходит в случае развития внутрисосудистого гемолиза, а также, в чем заключается лечение, профилактика и индивидуальные меры защиты.

Амино- и нитросоединения бензола и его гомологов используются в различных отраслях промышленности

При производстве красителей: анилин, аминобензол; парафенилендиамин, урсол; тоуилендиамин; бета-нафтиламин; нитробензол, динитробензол; нитротолуол, динитротолуол; динитрофенол, тринитрофенол

При производстве взрывчатых веществ: анилин, аминобензол; нитролбензол, нитрохлорбензол; тринитротолуол; динитрофенол, тринитрофенол

В резиновой промышленности: анилин, аминобензол; парафенилендиамин, урсол

В парфюмерии: Нитробензол

В фармацевтической промышленности: Анилин,аминобензол, Нитрохлорбензол, Нитротолуол

Интоксикация амино- и нитросоединениями бензола и его гомологов

Ароматические амино- и нитросоединения поступают в организм через органы дыхания и кожу.

Последний путь играет ведущую роль при высокой температуре воздуха в производственных помещениях, что способствует увеличению всасывания яда через неповрежденную кожу.

Попав в организм, эти соединения обнаруживаются в головном мозге, почках, сердечной мышце, печени.

Они могут создавать временное депо в подкожножировой клетчатке и печени, что обусловливает возможность возникновения рецидивов интоксикации.

Патогенез

Токсическое действие ароматических амино-и нитросоединений сводится к нарушению пигментообразования и появлению в крови патологического пигмента метгемоглобина (MtHb).

Метгемоглобин участвует в обезвреживании многих токсичных веществ путем связывания их в комплексные соединения.

В отличие от гемоглобина, метгемоглобин не способен присоединять кислород, вследствие чего наблюдается резкое снижение кислородной емкости крови.

В норме процессы образования и восстановления метгемоглобина строго сбалансированы. Однако нарушение равновесия системы HbO MtHb может быть обусловлен рядом причин:

усилением образования и поступления в кровь эндогенных метгемоглобинообразователей;

ослаблением защитных, восстанавливающих метгемоглобин систем; поступлением метгемоглобинообразователей извне, что наблюдается в производственных условиях при контакте с ароматическими амино- и нитросоединениями.

Восстановление метгемоглобина при однократном остром воздействии происходит достаточно быстро (3—7 дней).

Однако при длительном воздействии метгемоглобинообразователей к концу рабочего дня или в середине рабочей недели может определяться в крови «остаточный метгемоглобин», не успевший диссоциировать.

Амино- и нитросоединения бензольного ряда способны к образованию не только метгемоглобина, но патологического деривата гемоглобина — сульфгемоглобина (SFHb). Последний почти постоянно определяется при остром отравлении и появление его свидетельствует о значимой интенсивности воздействия.

Специфическим признаком воздействия метгемоглобинообразователей на кровь являются дегенеративно измененные эритроциты с наличием в них патологических включений: телец Гейнца.

Следствием этого может быть развитие вторичной гемолитической анемии - в крови появляется непрямой билирубин.

Клиника острой интоксикации

- легкое,

- средней тяжести

- тяжелое.

- общей слабостью, головной болью, головокружением,

- синюшностью слизистых оболочек, пальцев, ушных раковин,

- в редких случаях плохой ориентацией в окружающей обстановке.

- В крови: увеличение МетНв до 20-30%, единичные тельца Гейнца.

- увеличивается содержание метгемоглобина до 30—50 %,

- телец Гейнца до 15%

- отмечается некоторое замедление СОЭ.

- резко выражена синюшность кожных покровов и слизистых оболочек, которая иногда приобретает сине-черный оттенок и обусловлена не только значительной мет- и сульфгемоглобинемией, но и резким венозным застоем.

- тяжесть состояния определяется нарастающей неврологической симптоматикой, обусловленной наркотическим действием метгемоглобинообразователей (сознание спутанное, судороги, отсутствие реакции на свет, расширение зрачков).

- бронхолегочная система: раздражение слизистой оболочки: от чихания и першения в горле до бронхоспазма и ожога.

В случае развития внутрисосудистого гемолиза наблюдается:

«Гемолитическая» почка: моча красно-коричневого цвета за счет МетНв, гемосидерина, уробилина, копропорфирина; белок, эр, лейкоциты. Может развиться картина ОПН.

Отмечается гипербилирубинемия за счет непрямой фракции билирубина, нарушение активности ферментов печени. В печени - острые воспалительные и некротические процессы, возможно развитие острой и подострой атрофии с клиникой печеночной комы.

В случае массивного воздействия метгемоглобинообразователей могут наблюдаться рецидивы острой интоксикации, что связано с выходом в кровь депонированного в жировой ткани и печени яда.

Повторное развитие метгемоглобинообразования, проявляющееся усилением клинико-лабораторных симптомов интоксикации, прогностически неблагоприятный симптом. Развитие его провоцируется приемом алкоголя, тепловыми процедурами (горячий душ, ванны).

При поражение тринитотолуолом значительнее выражены поражение паренхиматозных органов, особенно печени и чаще наблюдают диспепсические расстройства.

Клиника хронического отравления

- легкая степень анемии с компенсаторным ретикулоцитозом.

- редкие эритроциты с базофильной зернистостью, единичные тельца Гейнца

- небольшая метгемоглобинемия (в пределах 5—7 %), быстро исчезающая после оставления производства.

- при длительном воздействии указанных веществ возможна лейкопения.

- печени,

- нервной системы (вегетососудистая дистония, астеновегетативный синдром),

- органов зрения,

- мочевыводящих путей (хронические геморрагические циститы, папиллемы мочевого пузыря, злокачественные опухоли)

Токсическое воздействие тринитротолуола

- 1 стадия: появляются помутнения хрусталика, имеющие вид кольца с четкой наружной и постепенно исчезающей внутренней границей

- 2 стадия: в кольцевидном помутнении определяются светлые промежутки (помутнения имеют вид треугольников с вершинами, обращенными к центру)

- 3 стадия: основания помутнений сливаются, вершины - продвигаются к центру

- 4 стадия: увеличение помутнения

На характерной клинико-лабораторной симптоматике.

Наиболее существенным подтверждением диагноза является определение в крови метгемоглобина спектрофотометрическим способом и телец Гейнца в эритроцитах.

Рекомендуется также определение сульфгемоглобина, общего гемоглобина и оксигемоглобина.

Диагноз хронической интоксикации амино- и нитросоединениями бензольного ряда

Диагноз устанавливается при наличии комплекса выявленных нарушений (в крови, печени, нервной системе).

При этом по данным профмаршрута необходимо установить длительный контакт с указанными соединениями.

Обнаружение в крови телец Гейнца, а также небольшого увеличения MtHb и SFHb может иметь диагностическое значение в тех случаях, если эти исследования проводились непосредственно на производстве или вскоре после отстранения от работы.

Изменения крови: анемия либо отсутствует, либо выражена незначительно, отличительной ее особенностью является быстрая нормализация после устранения токсического воздействия.

Лечение при острых интоксикациях

Пострадавшего следует вывести из загазованной атмосферы.

При попадании яда на кожу необходимо обильное промывание загрязненных участков водой и слаборозовым раствором перманганата калия.

- введение 1 % раствора метиленового синего 1—2 мл на 1кг массы тела в 5% растворе глюкозы, так как он обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом.

- препарат хромосмон (1 % раствор метиленового синего на 25 % растворе глюкозы).

- К веществам, активизирующим процессы деметгемоглобинизации, относятся также:

- 40 % раствор глюкозы (30—50 мл),

- 30 % раствор гипосульфита натрия,

- 5 % раствор аскорбиновой кислоты (до 60 мл).

- Рекомендуется введение витамина В12 (600 мкг внутримышечно).

Среди терапевтических средств могут применяться по показаниям форсированный диурез, кардиальные средства.

Противопоказано использование сульфаниламидных препаратов в связи с их способностью к образованию MtHb.

В связи с тем, что наблюдаемые сдвиги в составе красной крови, как правило, исчезают после прекращения воздействия, проведения противоанемической терапии не требуется.

Вопросы трудоспособности при острых интоксикациях метгемоглобинообразователями

В случае развития тяжелых форм интоксикации после лечения рекомендуется временный перевод на работу вне контакта с токсичными веществами и оформление трудового больничного листа.

При наличии стойких остаточных явлений и осложнений со стороны различных органов и систем (печени, системы крови, нервной системы) обязательно прекращение работы в контакте с метгемоглобинообразователями, в связи с чем рекомендуется направление в МСЭК для получения группы инвалидности на период переквалификации.

Решение экспертных вопросов при хронических воздействиях базируется на тех же принципах — в зависимости от выраженности клинической симптоматики.

- Рациональная система приточно-вытяжной вентиляции

- Герметизация аппаратуры

- Ликвидация ручных операций (отбор проб, замена уровней)

- Установка эффективных укрытий

- Спецодежда типа комбинезона из пыленепроницаемых материалов

- Использование эффективных моющих средств для очистки кожи и спецодежды

- Строгое соблюдение правил личной гигиены

- Некоторые токсичные и канцерогенные амино- и нитросоединения заменять менее токсичными веществами

- Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин

- Хронические заболевание печени и ЖВП

- Катаракта ( при работе с тринитротолуолом)

- Хронические заболевания бронхолегочного аппарата с частыми обострениями (при работе с хлорбензолом)

- Хронические рецидивирующие заболевания кожи

- Аллергические заболевания различных органов и систем

- Полинейропатии

- Выраженные расстройства автономной нервной системы

Организатор:

- «Академия непрерывного медицинского образования», учебный центр дополнительного последипломного образования врачей и среднего медицинского персонала.

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН (син.: гексахлоран, гексид, 666, ГХЦГ) — органическое соединение, один из наиболее эффективных инсектицидов.

Препарат Г.— сложная смесь, основную часть к-рой составляют стереоизомеры Г. Технический Г. состоит из 5 изомеров: альфа-гексахлорциклогексан — 50—70%, бета-гексахлорциклогексан — 5—6% , гамма-гексахлорциклогексан — 9—13%, дельта-гексахлорциклогексан—6—8% , епселон-гексахлорциклогексан — 3—5% и побочные продукты — 5—10%.

Впервые Г. получен Фарадеем (М. Faraday) в 1825 г. В СССР в качестве инсектицида испытан в 1940— 1941 гг. и внедрен в широкую мед. практику в 1945 г.

Активно действующим началом Г. является его гамма-изомер — белое кристаллическое вещество с t°пл 111,8— 111,2°. Изомеры Г. почти нерастворимы в воде, растворимы в различных органических растворителях (спирт, керосин, бензин и др.).

Г. устойчив к воздействию света, различных окислителей и концентрированных кислот.

Технический Г.— маслянистый на ощупь, образующий комки продукт, обладает (за счет примесей) неприятным долго сохраняющимся запахом, напоминающим запах плесени, начинает разлагаться при t° 120°. Все изомеры Г. горькие на вкус. Согласно ГОСТ к препарату Г. предъявляют следующие требования: содержание технического Г.— 95% (гамма-изомера не менее 10%), кислоты в пересчете на HCl — не более 0,05% , влаги — не более 5% .

При анализе Г. обычно определяют влагу, свободную кислотность, изомеры Г. и содержание гамма-изомера.

Растворы, дусты, суспензии, эмульсии, аэрозоли, карандаши этого препарата используют для уничтожения насекомых и клещей, в т. ч. паразитов человека.

Г. принадлежит к контактным ядам, но обладает также и выраженными фумигационными свойствами. При изготовлении различных препаратов из Г. расчет активно действующего вещества ведут по сумме изомеров. При изготовлении концентрированных эмульсий Г. в качестве растворителя применяют скипидар, хлорбензол и др. Один из рецептов концентрированной эмульсии: гексахлорциклогексана— 25% , уайт-спирита—35% , эмульгатора — 40%. Для приготовления водной эмульсии с содержанием 2% чистого Г. берут 0,5—1 вес. ч. концентрата, 9—9,5 вес. ч. теплой воды и тщательно перемешивают. Дусты из Г. готовят, смешивая Г. с тальком, трепелом, каолином или золой с электрофильтров. Наполнитель должен быть хорошо измельчен (проходить через сито № 90 с 4900 отверстиями в 1 см 2 ), остаток на сите не должен превышать 3% . В мед. практике рекомендуют применять дусты 6% концентрации.

В виде аэрозолей Г. применяют для борьбы с летающими насекомыми из расчета 0,1—0,2 г на 1 м3. Аэрозоли получают непосредственной возгонкой технического Г., сжиганием (тлением) материалов, пропитанных этим инсектицидом (гексахлорановая бумага), распылением растворов и др. Гексахлорановое мыло содержит 3—5% Г. Для уничтожения вшей препарат используют очень редко.

При уничтожении мух обрабатывают Г. надворные постройки (из расчета 2 г на 1 м 2 ) и мусор (6—10 г на 1 м 2 ). Для уничтожения блох, клопов, тараканов Г. обрабатывают только места их гнездования из расчета 1—2 г чистого препарата на 1 м 2 . При использовании Г. для уничтожения клещей препарат наносят на поверхность растительного покрова из расчета 0,25 г на 1 м 2 .

Благодаря высокой токсичности для многих вредителей растений (саранча, проволочный червь и др.) Г. применяют при с.-х. дезинсекции.

В целях повышения активности препарата из технического Г. готовится обогащенный Г., содержащий 23% и более гамма-изомера. За рубежом выпускается так наз. линдан, или гаммексан, в к-ром содержание гамма-изомера доведено до 90—99%.

Несмотря на появление большого числа фосфорорганических и других инсектицидов, Г. не потерял полностью своего значения, в частности в борьбе с тараканами и комарами.

Г. токсичен для теплокровных животных при введении через рот, в дыхательные пути, действует на ц. н. с. Степень токсичности для разных животных различна: DL для кошек — 500 мг/кг, для кроликов — 2 г/кг. Человек также чувствителен к этому препарату: известны случаи отравления парами Г. при его применении в большом количестве в закрытом рабочем помещении при температуре ок. 28°. гамма-Изомер Г. примерно в 10 раз токсичнее технического Г. Поэтому дезинфекторы обязательно должны работать в респираторах, резиновых перчатках и одежде, защищающей кожу. После применения Г. помещение необходимо проветрить.

При отравлении Г. появляется неприятный вкус во рту, раздражение слизистой оболочки глаз, головная боль, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота. При хрон, отравлении возникает раздражительность, дрожание конечностей, боли в области сердца и в правом подреберье.

Первая помощь при отравлениях

При остром отравлении пострадавшего выводят (выносят) из зоны обработки, снимают загрязненную препаратом спецодежду, дают прополоскать рот кипяченой водой и создают полный покой. При раздражении слизистой оболочки верхних дыхательных путей дают пить небольшими глотками теплое молоко с содой или с боржомом, назначают содовую ингаляцию. Если препарат попал в глаза, их промывают 2% раствором соды, а при болезненности вводят в конъюнктивальный мешок 2% раствор новокаина или сульфацил-натрий. В случае заглатывания препарата промывают желудок водой или 2% раствором соды, дают пострадавшему активированный уголь, затем солевое слабительное. Полезны кислое молоко или молочная сыворотка. Жиры и алкоголь строго противопоказаны. При последующем лечении в больнице проводится противовоспалительная и десенсибилизирующая терапия. При хрон, отравлениях лечение симптоматическое.

Библиография: Безобразов Ю. Н., Молчанов А. В. и Никифоров А. М. Гексахлоран и его применение для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, М., 1948; Вашков В. И. Дезинфекция, дезинсекция* дератизация, с. 300 и др., М., 1956; В а гаков В. И. и др. Инсектициды и их применение в медицинской практике, с. 16, М., 1965.

ХЛОРИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

ХЛОРИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ — химические соединения, обладающие высокой реакционной способностью. Почти все хлорированные углеводороды токсичны. Многие из них обладают наркотическим действием, поражают печень, почки, сердечную мышцу, железы внутренней секреции, раздражают кожу; некоторые могут вызывать аллергические дерматиты, экзему, оказывать неблагоприятное влияние на генеративную функцию. Выделяют хлорпроизводные углеводороды жирного ряда, циклопарафинов и циклических непредельных углеводородов, хлорпроизводные углеводороды ароматического ряда и хлорпроизводные многоядерных углеводородов.

Содержание

Хлорированные углеводороды жирного ряда, циклопарафинов и циклических непредельных углеводородов

Применяют в качестве растворителей (см.) каучука, масел, жиров, воска, парафинов, эфиров целлюлозы, используют при экстрагировании жиров и алкалоидов, обезжиривании деталей, в качестве хладоагентов, инсектицидов и др. Это большей частью бесцветные жидкости, плохо растворимые в воде и хорошо растворимые в спирте и эфире. При соприкосновении с открытым пламенем и нагретыми поверхностями образуют фосген (см. Удушающие отравляющие вещества).

При остром и хроническом воздействии наблюдаются расстройства функции печени, почек, сердца и других органов в виде жировой и белковой дистрофии (см. Дистрофия клеток и тканей), что обусловливает высокую опасность этих соединений. Производные этилена (хлористый винил, 1,2-дихлорэтилен, трихлорэтилен) не вызывают жировой дистрофии внутренних органов, но обусловливают своеобразные и стойкие поражения нервной системы (паралич тройничного нерва, поражение зрительного нерва, нарушение вкуса и обоняния), что связывают как с действием самих препаратов, так и их метаболитов, в частности трихлорэтанола и трихлоруксусной кислоты (см. Трихлорэтилен, Поливинилхлорид).

Выраженным влиянием на нервную систему обладает хлористый метил. В процессе его биотрансформации в организме образуются высокотоксичные метаболиты — формальдегид, муравьиная кислота и метанол, который оказывает вначале возбуждающее, а затем парализующее действие на клетки головного мозга. В тяжелых случаях может развиться кома и наступить смерть. При хроническом отравлении типичным симптомом является сонливость. Из применяемых в промышленности хлорорганических растворителей наименее токсичным является хлористый метилен. Его вредное действие проявляется только при применении технического продукта, содержащего примеси дихлорэтана (см.), четыреххлористого углерода (см.) и других ядовитых хлорированных углеводородов.

Хлорированные углеводороды данной группы раздражают кожу, слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Хлоропрен наряду с выраженным раздражающим действием вызывает выпадение волос, поражение центральной нервной системы, особенно вегетативного отдела, эндокринной системы, оказывает неблагоприятное влияние на генеративную функцию.

Хлорпроизводные углеводороды ароматического ряда

Наиболее широко используются хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол, хлористый бензил, хлористый бензаль, бензотрихлорид. Представляют собой жидкости с высокой температурой кипения или твердые вещества с удельным весом больше единицы, нерастворимы в воде, сравнительно легко растворимы в спирте, эфире, обладают интенсивным специфическим запахом. Применяются в качестве растворителей, служат исходными продуктами для различных соединений, используются в производстве каменноугольных красителей, душистых веществ, искусственных дубителей, пластмасс, лекарственных средств, для борьбы с вредителями сельско-хозяйственных растений. Эти соединения также обладают наркотическим действием, подобно бензолу поражают кроветворную систему, паренхиматозные органы, оказывают слабое раздражающее действие. Острые отравления встречаются редко; клиническая картина острого отравления напоминает острую интоксикацию бензолом (см.). У лиц, контактирующих с хлорпроизводными ароматического ряда, могут отмечаться стойкие головные боли, головокружение, конъюнктивиты, носовые кровотечения, кровоточивость десен, снижение гемоглобина и эритроцитов, тромбоцитопения. При работе с гексахлорбензолом и бензотрихлоридом у рабочих могут возникать профессиональные дерматиты.

Хлорпроизводные многоядерных углеводородов

Применяют хлорированные дифенилы, хлорированные нафталины, хлордан, гептахлор, дилдрин (см. Дезинфицирующие средства, Инсектициды). Это твердые вещества или жидкости с высокой температурой кипения, практически нерастворимые в воде, хорошо растворимые в ацетоне, бензине, эфире. Эти вещества вызывают хроническое отравление.

Хлорированные дифенилы, нафталины легко проникают через кожу, вызывают фотодерматиты и поражения фолликулярного аппарата, порфирию, активацию микросомальных ферментов и дистрофию печени (см. Гепатозы). Хлордан, гептахлор, алдрин, дилдрин влияют на функции нервной системы. Клин, картина отравления характеризуется нарушением координации движений и психики. Отмечается угнетенное состояние, судороги эпилептиформного характера, в отдельных случаях — эмоциональная неустойчивость, агрессивность, раздражительность и др. Некоторые хлорпроизводные многоядерных углеводородов (ДДТ, алдрин, дилдрин) оказывают влияние на генеративную функцию.

После перенесенных отравлений всеми видами хлорированных углеводородов возможны функциональные расстройства центральной нервной системы полиневрит (см.), токсическая энцефалопатия (см. Отравления), нарушение психической сферы, цирроз печени (см.), заболевания почек (см. Почки), бронхит (см.), непереносимость алкоголя.

При нерезко выраженных отравлениях, возникающих впервые, необходимо соответствующее лечение и временный перевод на другую работу вне контакта с хлорированными углеводородами. При повышении чувствительности к хлорированным углеводородам , возникновении стойких нарушений или прогрессировании заболевания рекомендуется отстранение работающих от контакта с веществом и рациональное трудоустройство.

Первая помощь и лечение

При остром отравлении хлорированными углеводородами проводят следующие общие мероприятия. Пострадавшего необходимо вывести из загрязненной атмосферы, освободить от стесняющей одежды, обеспечить покой и тепло, дать крепкий чай или кофе; ингаляции кислорода чередовать с вдыханием карбогена. С целью уменьшения интоксикации, а также профилактики почечной и печеночной недостаточности назначают обильное введение жидкости — внутривенно капельно до 2 л в сутки 5—10% раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой (500 мг), изотонический раствор натрия хлорида, инсулин 5—10 ЕД подкожно. Противопоказаны сульфаниламиды, адреналин, хлорсодержащие снотворные, прием алкоголя и жиров; рекомендуются продукты, богатые полноценным белком, липотропными соединениями, кальцием. При хронических отравлениях — лечение симптоматическое; показана витаминотерапия, особенно витамины C, B1, B6, B12, B15. Специальные лечебные мероприятия, проводимые при отравлении теми или иными представителями хлорированных углеводородов — см. самостоятельные статьи, например Дихлорэтан, Дихлордифенилтрихлорэтан, Пестициды и др.

Профилактические мероприятия направлены на замену хлорированных углеводородов менее токсичными и нетоксичными веществами. Работа с хлорированными углеводородами должна быть механизирована и автоматизирована, проводиться в замкнутой аппаратуре, обеспечивающей непрерывность технологического процесса и исключающей контакт работающих с ними. Операции, выполняемые вручную, следует проводить в местах, оборудованных эффективной местной вытяжной вентиляцией (см.). Важное значение имеют использование спецодежды (см. Одежда специальная), средств защиты органов дыхания — противогазов (см.), респираторов (см.), применение защитных мазей (см. Пасты защитные), а также соблюдение правил техники безопасности (см.) и промышленной санитарии (см. Производственная санитария), предварительные и периодические медосмотры работающих (см. Медицинский осмотр), лечебно-профилактическое питание (см. Питание лечебно-профилактическое).

Применение хлорированных углеводородов в дезинфекции

Хлорированные углеводороды обладают широким спектром инсектицидного, акарицидного и фунгицидного действия (см. Акарициды, Инсектициды, Фунгициды). Их отличительной особенностью является стойкость к воздействию таких факторов, как температура, инсоляция, влажность, они накапливаются в почве, продуктах растительного и животного происхождения, в организме человека и животных. В связи с этим использование отдельных хлорированных углеводородов для обработки продовольственных и фуражных культур, а также для обработки молочного и убойного скота запрещено. Применение хлорированных углеводородов в медицинской дезинсекции ограничено. По эпидемиологическим показаниям разрешается использовать ДДТ (см. Дихлордифенилтрихлорэтан) и ГХЦГ (см. Гексахлорциклогексан) для уничтожения клещей, блох, малярийных комаров, вшей.

Справочник по профпатологии, под ред. Л. Н. Грацианской и В. Е. Ковшило, Л.,1981.

Химико-токсикологическое значение хлорорганических пестицидов

В организм человека хлорорганические соединения попадают через ЖКТ вместе с пищевыми продуктами, через легкие при вдыхании пыли. Некоторые пестициды этой труппы могут всасываться через неповрежденную кожу. Большинство хлорсодержащих пестицидов обладает кумулятивными свойствами, поэтому при длительном контакте с ними могут наблюдаться хронические отравления Предварительный анализ объекта на группу хлорорганических пестицидов

Специальных тестов для этих целей не разработано, предложено использовать метод тонкослойной хроматографии и реакцию отщепления хлора. Этим методам можно придать судебно-химическое значение при отрицательном результате.

Объект анализа массой 10 г (содержимое желудка, образцы веществ, изъятых с места происшествия) экстрагируют дважды петролейным эфиром, используя роторный смеситель. Эфирные экстракты промывают последовательно водой очищенной, раствором гидроксида натрия и еще раз водой очищенной. Слой петролейного эфира фильтруют через безводный сульфат натрия.

Анализ с помощью хроматографии в тонком слое сорбента. Часть полученного экстракта наносят на хроматографическую пластинку с тонким слоем силикагеля, подсушивают и хроматографируют. В качестве подвижной системы используют циклогексан. Затем пластинку вынимают, высушивают и обрабатывают раствором перманганата калия, опрыскивают 2-аминоэтанолом и нагревают 20 мин при 100°С. Охлажденную пластинку обрабатывают раствором нитрата серебра и облучают УФ-лампой (254 нм) в течение 10-15 мин. При наличии в объекте хлорсодержащих пестицидов образуются пятна коричневого или черного цвета.

Реакция отщепления хлора. Часть извлечения из объекта в специальном приборе испаряют досуха, добавляют к остатку концентрированную серную кислоту, дихромат калия и сульфат серебра в качестве катализатора. Смесь нагревают, происходит разрушение хлорсодержащего соединения, и выделяется свободный хлор, который улавливают в раствор йодида кадмия в присутствии крахмала — образуется синее окрашивание за счет вытеснения йода хлором.

При обнаружении пятен на пластинке и получении положительной реакции отщепления хлора проводят основное исследование на отдельные хлорсодержащие пестициды.

11.2.1 Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)

Гексахлоран имеет несколько пространственных изомеров, из них у-изомер проявляет инсектицидные свойства и выпускается по названием линдан.

ГХЦГ — вещество темно-серого или светло-серого цвета, малорастворимое в воде, при повышенной температуре возгоняется с частичным разложением. Применяется ГХЦГ в виде порошков (дустов), эмульсий, дымовых шашек. Он используется для борьбы с вредителями зерновых культур, садов, лесных насаждений, паразитами животных.

Токсическое действие ГХЦГ на человека проявляется в виде гиперемии кожи, отечности, раздражении конъюнктивы глаз. ГХЦГ длительно задерживается в организме (в жировой ткани), медленно выводится через почки, ЖКТ, переходит в молоко кормящей матери. При приеме внутрь ГХЦГ вызывает тошноту, при всасывании в кровь поражается ЦНС, наблюдаются клонические и тонические судороги. Летальная доза составляет 200 мг/кг.

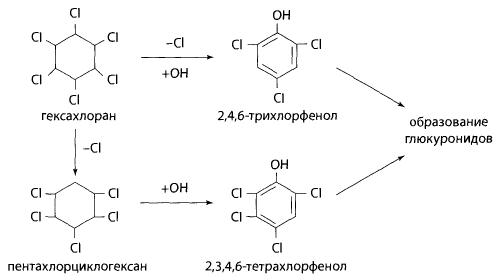

Метаболизм гексахлорана в организме проходит по пути дехлорирования, гидрокси- лирования и образования глюкуронидов во второй фазе метаболизма.

Объекты исследования: желудок с содержимым, печень, почки, кровь, моча.

Для изолирования из желудка с содержимым, печени или почек 100 г объекта измельчают, помещают в круглодонную колбу, смешивают с водой до кашицеобразной массы. Далее проводят перегонку с водяным паром. Собирают 300 мл дистиллята. В ходе перегонки на внутренней стенке холодильника может появиться серовато-белый налет, а в дистилляте белые частицы ГХЦГ. После отгонки холодильник промывают эфиром. Эфирный раствор присоединяют к дистилляту. Дистиллят переносят в делительную воронку и три раза экстрагируют диэтиловым эфиром по 100 мл. Эфирные вытяжки объединяют, промывают водой в делительной воронке. Затем эфир отгоняют до небольшого объема, переносят в выпарительную чашку и осторожно упаривают до сиропообразной массы. Эту массу используют для обнаружения ГХЦГ следующими испытаниями.

Реакция дехлорирования с последующим нитрованием. Часть остатка из чашки помещают в колбу с обратным холодильником, добавляют двукратный объем 10% спиртового раствора гидроксида калия и нагревают в течение часа на водяной бане. При кипячении со спиртовой щелочью ГХЦГ отщепляет 3 и более атомов хлора.

Затем упаривают эту смесь до 1/3 объема, подкисляют азотной кислотой и прибавляют раствор нитрата серебра. При этом выпадает белый осадок хлорида серебра.

Полученный осадок отфильтровывают, фильтрат упаривают до небольшого объема, добавляют к нему 0,1 г нитрата натрия и 2 мл концентрированной серной кислоты. Смесь нагревают на песчаной бане в течение 10 мин при температуре 125-130°С. После охлаждения смесь экстрагируют в делительной воронке диэтиловым эфиром. Эфир осторожно выпаривают. Остаток растворяют в 0,5 мл ацетона и добавляют 2 мл 10% спиртового раствора гидроксида калия — появляется красно-фиолетовая или розовая окраска. Предел обнаружения — 4 мг ГХЦГ в 100 г объекта.

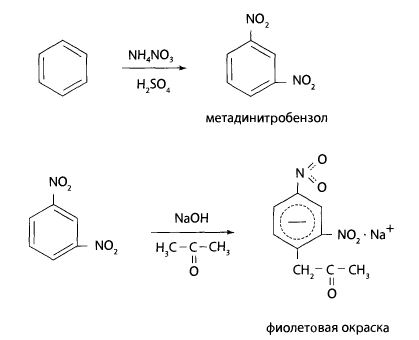

При дехлорировании ГХЦГ образуется бензол или хлорбензол, которые при взаимодействии с серной кислотой и нитратом натрия превращаются в п-нитро- или м-динитропроизводные, Нитропроизводные с ацетоном и гидроксидом калия образуют окрашенные соединения состава:

Реакция с янтарной кислотой и сульфатом железа(Ш). К части сухого остатка из чашки добавляют несколько кристалликов янтарной или фталевой кислоты. Отверстие пробирки закрывают фильтровальной бумагой, смоченной 0,1% раствором сульфата железа(Ш). Пробирку погружают в глицериновую баню, нагретую до 200°С, и температуру бани постепенно повышают до 230°С. При наличии ГХЦГ в пробе на бумаге появляется синее пятно.

Можно предположить, что в результате реакции ГХЦГ с янтарной (фталевой) кислотой образуются летучие фенольные соединения, которые дают с сульфатом железа(ПГ) синее окрашивание. Предел обнаружения составляет 30 мг ГХЦГ в пробе.

Для изолирования ГХЦГ из крови в пробирку с притертой пробкой вносят 2 мл цельной крови, 10 мл диэтилового эфира, смесь взбалтывают 15 мин и сливают эфирную вытяжку. Экстрагирование повторяют еще 2 раза с 10 мл эфира. Эфирные вытяжки сливают вместе, добавляют к ним 5 г безводного сульфата натрия и взбалтывают в течение 10 мин. Затем эфирную вытяжку отделяют, осторожно упаривают до небольшого остатка (около 1 мл).

Для изолирования ГХЦГ из мочи 20 мл мочи экстрагируют трижды эфиром по 20 мл. Далее экстракты обрабатывают безводным сульфатом натрия и после упаривания оставшуюся эфирную вытяжку используют для обнаружения и количественного определения ГХЦГ.

Обнаружение ГХЦГ в извлечениях из крови и мочи проводят с помощью тонкослойной хроматографии и описанных выше реакций.

Обнаружение ГХЦГ методом ТСХ. На линию старта хроматографической пластинки со слоем силикагеля наносят несколько капель эфирной вытяжки. Рядом наносят каплю «стандарта». Пятна подсушивают и хроматографируют, используя в качестве подвижной фазы н-гексан. После окончания хроматографирования пластинку подсушивают и обрабатывают водно-ацетоновым аммиачным раствором нитрата серебра, а затем облучают УФ-лучами в течение 15-20 мин. ГХЦГ проявляется в виде серо-черных пятен

Для количественного определения ГХЦГ рекомендованы методы ГЖХ, фотоколориметрии и аргентометрии.

При газожидкостной хроматографии используют электронозахватный детектор (ДЭЗ). Определение с помощью детекторов такого типа основано на измерении электропроводности между двумя электродами. В ДЭЗ ионы образуются под воздействием радиоактивного излучения. Его источником могут быть 3 Н, 63 Ni, 90 Sr и др. Детектор состоит из ионизационной камеры с источником радиоактивного излучения и блока питания (2 электрода с определенной разницей потенциалов). Когда в детектор поступает соединение, способное захватывать электроны, происходит изменение электропроводности между электродами. Свойством захватывать электроны обладают молекулы химических соединений, в состав которых входят атомы галогенов, фосфора, серы, азота, кислорода. Обнаружение хлорсодержащих пестицидов проводят по времени удерживания, а количественное определение — по высоте или площади пика.

Фотоколориметрический метод. Он используется чаще всего для определения ГХЦГ в крови и моче. Метод основан на дехлорировании ГХЦГ до бензола или хлорбензола, переведении их в нитропроизводные и получении окрашенных соединений с гидроксидом калия в присутствии ацетона. Дехлорирование ГХЦГ в остатке после испарения эфира проводят с помощью цинковой пыли в присутствии 2 мл ледяной уксусной кислоты.

К полученному раствору добавляют 1 мл нитрующей смеси (10% раствор нитрата аммония в концентрированной серной кислоте) и нагревают в течение часа на асбестовой сетке. После охлаждения смесь экстрагируют эфиром, эфир испаряют и к сухому остатку добавляют ацетон и 1 мл 40% раствора гидроксида натрия.

Через 20 мин измеряют оптическую плотность окрашенного в фиолетовый цвет раствора с помощью фотоколориметра в кювете с толщиной поглощающего слоя 20 мм с зеленым светофильтром.

Определение ГХЦГ аргентометрическим методом проводят по методике, описанной ранее при определении алкилгалогенидов (см. раздел 9.4.6).

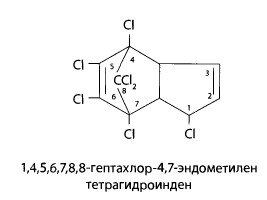

11.2.2 Гептахлор

Гептахлор — это белое кристаллическое вещество со слабым камфорным запахом, нерастворим в воде, растворяется в органических растворителях. Промышленностью гептахлор выпускается в виде 25% концентрата эмульсии и применяется в качестве инсектицида.

При попадании в организм через кожу проявляется резорбтивное действие гептахлора. При вдыхании пыли отмечаются головные боли, тошнота, диспепсические явления. ПДК в воздухе рабочей зоны составляет 0,01 мг/м 3 . Остаточные количества в пищевых продуктах не допускаются. При попадании в желудок гептахлор вызывает тяжелые поражения паренхиматозных тканей и ЦНС.

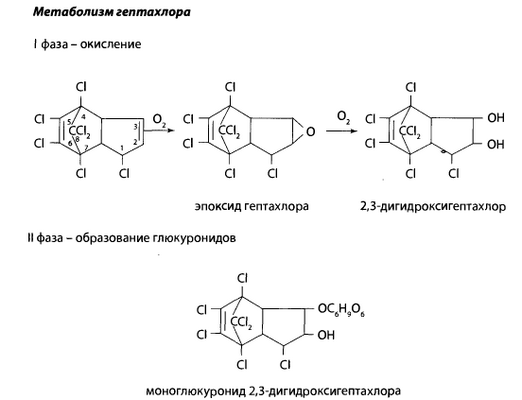

В организме гептахлор окисляется до эпоксигептахлора, который отличается более высокой токсичностью, чем сам гептахлор. Гептахлор и эпоксигептахлор накапливаются в тканях организма и оказывают токсическое действие. В почве продукты метаболизма гептахлора сохраняются в течение нескольких лет.

Объектами исследования являются кровь, моча, при смертельном отравлении — желудок с содержимым, печень.

Для изолирования гептахлора лучшими экстрагентами являются диэтиловый эфир, бензол, гексан.

Извлечение гептахлора из цельной крови проводят 3 раза по 10 мл, из 20 мл мочи 3 раза по 20 мл экстрагента. Для изолирования из паренхиматозных органов 100 г объекта настаивают трехкратно в течение 30 мин с диэтиловым эфиром или гексаном по 100, 50 и 50 мл. Вытяжки в каждом случае объединяют, обрабатывают безводным сульфатом натрия или взбалтывают с насыщенным раствором сульфата натрия в 20% растворе серной кислоты с целью очистки, упаривают до минимального объема и далее используют для качественного и количественного определения.

Для обнаружения гептахлора используют следующие реакции.

Реакция гептахлора с диэтиламином. Часть извлечения выпаривают досуха. Остаток растворяют в дихлорэтане, затем по стенке пробирки добавляют 5-7 капель смеси диэтиламина и 0,1 М раствора гидроксида калия в метаноле (1:2). Смесь взбалтывают — появляется зеленая, быстро исчезающая окраска.

Реакция с диэтаноламином проводится, как и предыдущая. В качестве реактива используется смесь диэтаноламина и 0,1 М раствора гидроксида калия в метаноле (1:2). При наличии гептахлора появляется фиолетовое окрашивание.

Реакция с анилином и пиридином. Часть извлечения испаряют досуха, остаток растворяют в бензоле, добавляют 5 капель анилина и 2 капли 0,1 М раствора гидроксида калия в метаноле. Смесь нагревают на водяной бане 15 с и прибавляют 1 мл пиридина и снова помещают в водяную баню на 10 с. Смесь перемешивают. Через 1-3 мин появляется темно-зеленое окрашивание.

Реакция с раствором гидроксида калия. К части извлечения прибавляют 1 мл 0,1 М раствора гидроксида калия в метаноле и взбалтывают. Пробирку помещают на 30 с в водяную баню, затем прибавляют 1 мл бензола. Постепенно развивается розовое или пурпурное окрашивание.

Количественное определение. Для количественного определения используют метод ГЖХ с электронно-захватным детектором. Определение ведут по высоте или площади пика в присутствии внутреннего стандарта.

11.2.3 Токсикологическое значение других хлорорганических пестицидов

В настоящее время число хлорорганических пестицидов насчитывает несколько десятков. Все они имеют определенное токсикологическое значение и вносят вклад в «токсическую ситуацию» в мире. Поэтому все импортируемые и производимые пищевые продукты в нашей стране подвергаются анализу на содержание хлорорганических соединений.

ДДТ — 4,4′-дихлордифенилтрихлорметилметан. Это белый кристаллический порошок, малорастворим в воде, растворим в органических растворителях. Токсическое воздействие ДДТ выражается в быстрой усталости, головных болях, нарушениях сердечной деятельности, тошноте, рвоте. Отмечаются снижение в крови содержания эритроцитов и повышение содержания лейкоцитов. На кожу и слизистую оболочку глаз оказывает раздражающее действие.

Полихлоркамфен — твердое, воскообразное вещество коричневого цвета, практически нерастворимое в воде, растворимое в большинстве органических растворителей. Токсическое действие выражается подобно предыдущему препарату. Так как полихлоркамфен накапливается в фосфолипидах спинного и головного мозга, его действие более выражено на ЦНС. При попадании в организм больной ощущает сначала дискомфорт, потом действие проявляется бессистемно: может быть нарушена ориентация в пространстве, появиться нарушение памяти и т.д.

Полихлорпинен — это вязкое бесцветное вещество, практически нерастворимое в воде, хорошо растворимо в органических растворителях. Токсическое действие проявляется как раздражение кожи, отечность, изъязвления, при попадании в глаза развивается серозно-гнойный конъюнктивит. При всасывании в кровь больной теряет сознание с тонико-клоническими судорогами, может развиться отек легких. При вскрытии отмечается полнокровие внутренних органов, отек мозга.

Хлорфеноксиуксусные кислоты. Чаще всего применяют производные 2,4-Д (2,4-дихлорфенокеиуксусной кислоты), реже производные 2,4,5-Т (2,4,5-трихлорфенок- сиуксусной кислоты). Токсическое действие 2,4-Д и 2,4,5-Т на организм теплокровных животных и человека сходно по характеру. Они действуют на центральную и периферическую нервные системы, эндокринные железы. При отравлении наблюдаются повышенная саливация, раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, диспепсические явления, судороги.

Химико-токсикологический анализ перечисленных хлорорганических соединений проводится по схемам, как указано для ГХЦГ и гептахлора, с использованием хроматографии в тонком слое сорбента, ГЖХ, для некоторых веществ — реакций окрашивания, ГХ-МС (после дериватизации), УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ и др.

Отравляющие вещества раздражающего действия

Вещества, обладающие высокой избирательностью действия на чувствительные нервные окончания, разветвляющиеся в покровных тканях, называются раздражающими. Наиболее чувствительными к раздражению являются ткани, в которых плотность нервных окончаний выше: конъюнктива глаз, слизистая дыхательных путей. Покровные ткани в этих областях имеют особенности строения, иннервации и поэтому неодинаково чувствительны к различным веществам.

Раздражающим называется действие химических веществ:

- на окончания чувствительных нервных волокон, разветвляющихся в покровных тканях кожи, слизистых дыхательных путей;

- сопровождающееся рядом местных и общих рефлекторных реакций (изменение частоты дыхания, слезотечение, саливация и др.);

- субъективно воспринимаемое как неприятное чувство покалывания, жжения, рези, боли и т. д. в местах контакта с отравляющим веществом.

Некоторые вещества вызывают преимущественное раздражение органа зрения (слезоточивые отравляющие вещества (ОВ) — лакриматоры), другие — носоглотки и органов дыхания (чихательные отравляющие вещества — стерниты).

Основные ОВ. Высокой раздражающей активностью обладают соединения сложного строения, такие как дибензоксазепин (CR): запах отсутствует, преимущественное действие — лакриматор, а также хлорбензилиденмалонодинитрил (CS): имеет перечный запах, преимущественно лакриматор (CR и CS наравне со слезоточивым действием поражают кожные покровы). Сюда же можно отнести экстракт красного перца — капсаицин, морфолид пеларгоновой кислоты, метоксициклогептатриен. И, конечно же, хлорацетофенон (CN): имеет ароматный запах, применяется в виде аэрозолей, смерть может наступить от развития токсического отека легких. В концентрации 0,01 мг/м3 приводит к развитию эритематозно-буллезного дерматита. Преимущественное действие — лакриматор.

Применение ОВ . В боевых условиях не имеют большого тактического значения, так как раздражающее действие быстро обнаруживает себя и регулярные войска могут своевременно использовать средства защиты (противогазы).

Устройства, снаряженные раздражающими веществами, продаются для индивидуального пользования в целях самозащиты.

Преобладает мнение о том, что правильное применение раздражающих веществ обеспечивает формирование транзиторного токсического эффекта без серьезных последствий для пострадавшего, тем не менее результаты применения этого оружия порой трудно контролируемы, а формирующиеся эффекты мало определенные.

Клиническая картина поражений и механизм действия CS, CR

Эти газы действуют на наружные слизистые через несколько секунд. Общая продолжительность поражения практически равна времени пребывания в зараженной атмосфере.

При воздействии ОВ на глаза пациент ощущает:

- чувство песка в глазах,

- обильное слезотечение,

- судорожное спазмирование век,

- блефароспазм,

- обильное слюнотечение,

- сильную боль.

Пострадавшие на 15-20 минут утрачивают способность к координированным действиям. Объективно определяются инъекция сосудов конъюнктивы, отек век. Проявления могут наблюдаться в течение 2-6 ч после выхода из очага.

При проникновении ОВ в дыхательные пути пациент жалуется:

- на чувство щекотания, болезненности, жжения в носу и зеве,

- царапающие боли за грудиной и чувство стеснения в груди,

- головную боль, боль в зубах, деснах, челюстях, в области ушей,

- ринорею, сухой кашель, чихание, слюнотечение,

- тошноту, рвоту, боли в животе.

Объективно отмечается только гиперемия слизистых, их отечность.

Действие на кожу. В легких случаях эффект проявляется формированием транзиторной эритемы в области лица, шеи. Повышенная влажность и высокая температура окружающего воздуха улучшают проницаемость рогового слоя кожи для отравляющих веществ, что усиливает поражение кожных покровов.

При действии стернитов симптомы поражения наступают позже, чем в случае поражения лакриматорами. Длительность скрытого периода зависит от концентрации ОВ и колеблется в интервале от 4 до 30 минут. После удаления пострадавшего из зоны заражения проявления интоксикации продолжают нарастать, достигают максимальной выраженности через 30-60 минут, а в последующие 2-3 ч

постепенно стихают. К концу вторых суток наступает полное выздоровление.

Опасными могут оказаться рефлекторные реакции, формируемые со стороны кожи и слизистых. При воздействии газов CR, CS могут раздражаться окончания чувствительных нервов — глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного. При этом рефлекторно возникают брадикардия, гипертензия, замедление дыхания вплоть до апноэ. Продолжительность симптомов может сохраняться в пределах от нескольких часов до нескольких дней.

Рефлексы верхних дыхательных путей:

1. Замедление дыхания → остановка→ одышка; дыхание становится неправильным, спазматическим, конвульсивным, появляются мучительные субъективные ощущения удушья.

2. Ранний обрыв вдоха → частое поверхностное дыхание.

При определенных условиях — длительном пребывании в зараженной атмосфере, высоких концентрациях ОВ раздражающего действия — может происходить поражение паренхимы с развитием токсического отека легких.

Пульмонотоксическое действие связано с наличием в составе молекулярной структуры активных радикалов хлора, мышьяка, цианистых групп, которые способны взаимодействовать с SH-, NH2 - и СОО- (группами биологических молекул).

Условие развития пульмонотоксического действия — дышать в течение длительного времени воздухом, в котором распылено ОВ раздражающего действия.

Характерной особенностью раздражающих веществ является их способность сенсибилизировать организм. Повторные воздействия сопровождаются резким повышением чувствительности к этим, казалось бы, малоопасным ядам: на ничтожные количества вещества в окружающем воздухе формируется выраженная реакция. Часто развивается аллергический дерматит.

Таким образом, у большинства пораженных ОВ раздражающего действия возникает легкая форма поражения в виде токсических кератоконъюнктивитов и острых катаров верхних дыхательных путей. В крайне тяжелых случаях возможно развитие токсического отека легких. Прогностическим признаком наступления этого грозного осложнения является не стихающая в течение 2 часов загрудинная боль.

Лечение и неотложная помощь

Пострадавшего необходимо немедленно вывести или вынести из очага поражения, освободить от одежды, стесняющей дыхание. Учитывая наличие силикогелевых добавок в современных средствах доставки токсиканта, стойкость дымовых частиц CS и CR существенно повысилась, поэтому пораженные могут представлять опасность для окружающих. Следствием этого является необходимость проводить частичную санитарную обработку открытых участков кожных покровов. Для обезвреживания CR, CS на одежде применяется 10 % раствор стирального порошка, а при попадании яда на кожу ее обильно промывают водой с мылом. Зная о возможности скрытого периода при отравлении веществами раздражающего действия, даже при отсутствии признаков интоксикации за пострадавшим следует наблюдать не менее 24 ч, создав ему полный покой. Только выдержав этот период и при отсутствии симптомов общего отравления режим покоя отменяют.

Показано промывание глаз 2 % раствором натрия гидрокарбоната или 2 % раствором натрия тиосульфата. В конъюнктивальный мешок вводят 1-2 капли 1 % раствора новокаина или 0,5 % раствора дикаина с адреналином (1:1000), 30 % раствора сульфацил-натрия (альбуцида). При тяжелых поражениях глаз показаны затемнение помещения, ношение темных очков.

Рекомендуется промывание носоглотки 2 % раствором натрия гидрокарбоната, водой или изотоническим раствором. Назначают ингаляции 2 % раствора натрия гидрокарбоната. Если имеется рефлекторный спазм голосовой щели, подкожно вводят атропин (1 мл 0,1 % раствора), эфедрин (1 мл 5 % раствора). В случае тяжелого ларингоспазма прибегают к трахеотомии и интубации. При возникновении бронхитического синдрома используют вдыхание кислорода, противокашлевые препараты, бронхолитики (внутривенно вводят 10 мл 2,4 % раствора эуфиллина). Показаны ранняя антибактериальная терапия и назначение муколитических, отхаркивающих средств (лазолван, АЦЦ и др.), антигистаминных препаратов. При сильном кашле применяют кодеин.

Вода при концентрации CS, CR менее 0,4 мг/л, 0,01 мг/л не вызывает раздражения слизистой желудка. При попадании более высоких доз развивается острый гастрит. Поэтому при пероральных отравлениях (с пищей, водой) может потребоваться промывание желудка.

При тяжелых поражениях назначаются средства, оказывающие дезинтоксикационное действие (унитиол).

При отеке легких транспортировку пострадавшего осуществляют только в положении лежа. Особое внимание врача должно быть обращено на создание покоя независимо от периода заболевания. При токсическом отеке легких назначают продолжительную кислородотерапию. Рекомендуются комбинированные ингаляции кислорода с пеногасителями (парами 30 % этилового спирта). Поверхностно активные вещества стабилизируют альвеолярно-капиллярную мембрану и переводят отечный экссудат из пенистого состояния в жидкость, что сокращает его объем и освобождает дыхательную поверхность легких для диффузии газов.

Глюкокортикостероиды (преднизолон) вводят в дозе 90-120 мг внутривенно капельно, до 200 мг и более в сутки (10-15 мг/кг и более в сутки). Глюкокортикостероиды уменьшают проницаемость альвеолярно-капиллярной мембраны. Показано внутривенное назначение диуретиков: фуросемид в дозе 60-120 мг. С целью разгрузки малого круга кровообращения используют эуфиллин, а также ганглиоблокаторы и нейролептики. Используются мезатон, допамин, добутамин, сердечные гликозиды короткого действия. Вводятся свежезамороженная плазма, реополиглюкин, альбумин, раствор глюкозы и др. Проводится коррекция электролитных нарушений. С целью профилактики инфекции назначают антибиотики широкого спектра действия. Для коррекции ДВС-синдрома назначают гепарин. Используют антигистаминные средства (супрастин, тавегил и др.), никотиновую кислоту, аскорбиновую кислоту (500 мг внутривенно). С целью снятия эмоционального напряжения проводят седативную терапию. В крайне тяжелых случаях необходим перевод пациента на ИВЛ, аспирация мокроты.

В скрытом периоде развития токсического отека легких показано наблюдение за пострадавшими в течение нескольких часов, покой, запрещение физического напряжения.

Заключение. ОВ раздражающего действия образуют быстродействующие нестойкие очаги заражения, однако стойкость очагов CS и CR в последнее время повысилась. Они являются ОВ, временно выводящими из строя. До 95 % всех пораженных следует оценивать как легких и только 5 % — как потенциально тяжелых. Летальный исход встречается крайне редко, чаще всего при отсутствии оказания первой помощи и при комбинированных поражениях.

Читайте также: