Идентификация вирусов методами молекулярной биологии

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ (позднелат. identificare отождествлять; вирусы) — определение родовой и видовой принадлежности вирусов, установление их тождественности или отличия при сопоставлении с уже известными вирусами.

И. в. является заключительным этапом при лабораторной диагностике вирусных заболеваний; широко проводится также при эпидемиол, исследованиях и при работе в области теоретической вирусологии.

И. в. осуществляется путем изучения их морфологии, физ.-хим. свойств, биол, особенностей и антигенной структуры; ее проводят на основе существующей классификации вирусов. При И. в. сначала определяют их принадлежность к определенной классификационной группе. Если группа представляет собой семейство, дополнительно определяют род вируса (напр., принадлежность изучаемого пикорнавируса к энтеро- или риновирусам). Далее устанавливают вид вируса, а для видов, подразделяющихся на типы (напр., вирусы полиомиелита, гриппа), также их тип.

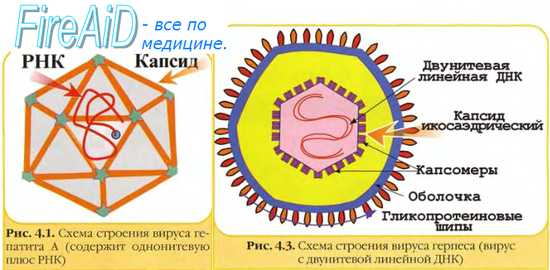

Групповая принадлежность вируса обусловливается видом входящей в его состав нуклеиновой к-ты и ее мол. весом, местом формирования (сборки) капсида в клетке, числом капсомеров, видом симметрии нуклеокапсида, наличием или отсутствием оболочки, липидов, размерами вириона. Практически для И. в. обычно достаточно определения лишь нескольких, наиболее важных из перечисленных показателей.

После установления рода определяют вид вируса (а для определенных вирусов также тип) путем изучения его антигенной структуры с помощью иммунных сывороток к типичным представителям различных видов (и типов) вирусов данного рода. Реже с той же целью используют другие методы.

Наиболее сложной является И. в., которые по своим характеристикам не могут быть отнесены ни к одной из существующих классификационных групп. Очень ответственным является заключение, что изучаемый вирус отличен от всех известных; оно может быть сделано лишь после изучения всего комплекса его свойств.

И. в., как правило, проводится после их размножения в лаборатории, поэтому для исследования берутся органы зараженных животных, ткани и жидкости эмбрионов птиц, питательная среда или клетки инфицированных клеточных и тканевых культур. Если вирус не удается культивировать в лабораторных условиях, то для И. в. используют материал, взятый непосредственно от больного или погибшего организма.

Размеры вируса наиболее точно определяют при помощи электронной микроскопии (см.), к-рая одновременно дает возможность получить сведения о структуре вириона. Для электронномикроскопического исследования необходимо иметь высокоочищенный и конц. материал. Для этой цели предпочтительно использовать скоростное центрифугирование в градиенте плотности сахарозы (см. Ультрацентрифугирование), что позволяет не только очистить вирус от балластных веществ, но при наличии в материале нескольких вирусов и разделить их, если они отличаются по величине.

При некоторых вирусных инфекциях с целью быстрой диагностики электронноскопически исследуют материал, взятый без предварительной обработки непосредственно от больного (напр., содержимое пустул для дифференциации оспы и ветрянки). Метод этот находит все более широкое применение при диагностике вирусных инфекций.

Определение размеров вирусов с помощью фильтрации через целлюлозные мембранные фильтры (см. Ультрафильтрация, в вирусологии) является менее точным. Необходимо иметь набор фильтров с различным диаметром пор. Далее для каждого фильтра должен быть определен поправочный коэффициент адсорбции, показывающий соотношение между диаметром пор и максимальным размером вирионов, которые могут через них проходить. С этой целью фильтр калибруют, используя частицы известной величины. Исследуемый материал должен быть освобожден от грубых частиц путем пропускания через стерилизующий фильтр или центрифугирования в течение 10—15 мин. при скорости 2000— 3000 об/мин. Для уменьшения адсорбции вируса предварительно фильтруют какое-либо капиллярноактивное вещество (бульон, р-р пептона и т. п.) или его прибавляют к вирусной взвеси. Фильтрацию материала выполняют последовательно, начиная с наиболее крупнопористого фильтра. Размер вируса получают путем умножения величины пор мембраны, частично его задерживающей, на коэффициент адсорбции для фильтра данной пористости.

Для определения типа входящей в состав вируса нуклеиновой к-ты ее выделяют путем обработки вирусной взвеси водонасыщенным фенолом, анионными детергентами, напр, додецилсульфатом натрия и другими, с последующим хим. анализом. Если вирус размножается в культурах клеток, тип нуклеиновой к-ты часто определяют косвенным методом, который основан на способности галоидопроизводных дезоксиуридина, в частности 5-бром-2-дезоксиуридина, избирательно подавлять размножение ДНК-содержащих вирусов и не влиять на репродукцию большинства РНК-содержащих. Препарат вносят в питательную среду в дозе от 40 до 100 мкг/мл при заражении клеточной культуры вирусом.

Ориентировочные данные о типе нуклеиновой к-ты вирусов можно получить по окраске инфицированных клеток флюорохромами, напр, акридином оранжевым (его используют в разведении 1:10000 — 1:20000 в изотоническом р-ре хлорида натрия с фосфатным буфером pH 7,2—7,4). При соединении с РНК акридин оранжевый флюоресцирует красным, а после реакции с ДНК — зеленым. Этот метод позволяет определить тип нуклеиновой к-ты вирусных компонентов в местах их скоплений внутри клеток. На нем основан метод дифференциальной диагностики ряда респираторных инфекций: делают мазок-отпечаток с нижней носовой раковины больного; после окраски акридином оранжевым внутриклеточные включения вирусов гриппа и парагриппа начинают светиться красным, а при аденовирусной инфекции и герпесе — зеленым.

Наличие или отсутствие в оболочке вирусов липидов устанавливают по чувствительности к действию растворителей липидов, напр, эфира. Вирусную взвесь соединяют с равным объемом эфира, встряхивают в течение 20 мин. при комнатной температуре, затем выдерживают 18—20 час. при t° 4° в плотно закрытой посуде. Далее пробу наливают в чашку Петри и выдерживают для испарения эфира 30 мин. при t° 36—37°, после чего ее титруют параллельно с необработанным материалом для определения количества вируса. При наличии в оболочке вируса липидов он при воздействии эфира инактивируется.

Проведение этих исследований обычно позволяет отнести изучаемый штамм к определенной классификационной группе или к числу неклассифицированных вирусов. Дальнейшую И. в. проводят внутри группы путем их сопоставления с типичными представителями отдельных видов. В ряде случаев исследования внутри группы могут быть ограничены. Так, вирусы семейства пикорна испытывают на устойчивость в кислой среде. Риновирусы при pH 3,0—5,3 в течение 1 — 3 час. инактивируются, в то время как энтеровирусы сохраняют свою инфекционность.

И. в. с помощью серол, реакций проводят путем их испытания с сыворотками к известным вирусам или, наоборот, приготовленные к изучаемым штаммам иммунные сыворотки испытывают с известными вирусами.

Серол, идентификацию нередко осуществляют в два этапа. Сначала вирус изучают в реакции связывания комплемента (см.), или, если он обладает гемагглютинирующей активностью, в реакции торможения гемагглютинации (см.), а затем с помощью реакции нейтрализации. РСК в отношении многих вирусов не является строго специфичной. Так, аденовирусы человека и большинства животных имеют общий комплементсвязывающий антиген. Общий антиген имеют все известные реовирусы. В отношении других вирусов, напр, вирусов гриппа, РСК более специфична и позволяет определить их типовую принадлежность. То же самое относится к РТГА: она позволяет определить тип реовируса и очень специфична в отношении вирусов гриппа, но в то же время дает групповые реакции при идентификации тогавирусов.

Наиболее специфичной является реакция нейтрализации: в большинстве случаев она позволяет установить как видовую, так и типовую принадлежность вируса (для видов, подразделяющихся на типы). Ее осуществляют различными способами. Чаще всего готовят смесь вируса с сывороткой, к-рую затем испытывают тем или иным способом на наличие ненейтрализованного вируса.

Значительно реже И. в. проводят путем перекрестного испытания иммунитета: животных иммунизируют неизвестным вирусом, а затем заражают известным или наоборот.

Весьма широко для И. в. используют иммунофлюоресценцию (см.). Чаще всего инфицированные неизвестным вирусом клеточные культуры исследуют с флюоресцирующим иммуноглобулином к известному вирусу. Реже исследуют т. о. материал от больных (мазки из глотки при гриппе, мозг больных подострым склерозирующим панэнцефалитом на коревой антиген, мозг погибших от бешенства).

Преципитацию в агаре используют для И. в. довольно редко. В материале из кожных поражений больных оспой этим методом можно обнаружить вирусный антиген.

Некоторые виды вирусов пе удается достаточно четко дифференцировать путем изучения их антигенной структуры. В таких случаях прибегают к дополнительным тестам — определяют патогенность для животных, размножение в различных клеточных культурах и др. Т. о., напр., идентифицируют вирусы оспенной группы. Возбудитель натуральной оспы не вызывает поражений на скарифицированной коже кролика и не размножается в культурах клеток при t° выше 38,5°. В то же время вирусы осповакцины и оспы коров вызывают изменения на коже кролика и размножаются при t° до 40°. Отличаются вирусы также по морфологии поражений на хорионаллантоисной оболочке куриного эмбриона.

Библиография: Гайдамович С. Я. Классификация и идентификация арбовирусов, Вестн. АМН СССР, № б, с. 25, 1972; Лабораторная диагностика вирусных и риккетсиозных заболеваний, под ред. Э. Леннета и Н. Шмидт, пер. с англ., М., 1974; Лурия С. и Дарнелл Дж. Общая вирусология, пер. с англ., М., 1970; Соколов М. И., С и н и ц к и й А. А. и P е-м e з о в П. И. Вирусологические и серологические исследования при вирусных инфекциях, Л., 1972.

Цель занятия: знать: методы серологической и генетической идентификации вирусов (молекулярная гибридизация (МГ), полимеразная цепная реакция (ПЦР).

уметь:учитывать и интерпретировать реакцию торможения гемагглютинации (РТГА), реакцию нейтрализации (РН) с учётом по цветной пробе, иммуноферментный анализ (ИФА), реакцию иммунофлюоресценции (РИФ), радиоиммунный анализ (РИА).

Задание на дом:

I. Вопросы для самоподготовки:

1. Идентификация вирусов и ее виды

2. Идентификация вирусов по антигенному строению:

а) реакция торможения гемагглютинации (РТГА)

б) реакция нейтрализации (РН)

в) реакция связывания комплемента (РСК)

г) иммуноферментный анализ (ИФА)

д) реакция иммунофлюоресценции (РИФ)

е) радиоиммунный анализ (РИА)

3. Методы генетической идентификации вирусов

а) молекулярная гибридизация (МГ)

б) полимеразная цепная реакция (ПЦР)

II. Базовый текст

Иденификация вирусов и ее виды

Идентификация (определение вида, типа) вирусов осуществляется, в основном, с помощью иммунологических реакций, основанных на взаимодействии антигенов вирусов и соответствующих им антител.

1. При выделении вирусов от больного производят идентификацию возбудителя путем изучения его антигенных свойств с помощью иммунных диагностических сывороток, т.е. сывороток крови гипериммунизированных животных, содержащих специфические антитела. Это так называемая серологическая идентификация вирусов.

Длясерологической идентификации вирусов(идентификация вирусов по антигенному строению) используют следующие наиболее распространенные реакции: реакция торможения гемагглютинации (РТГА), реакция нейтрализации (РН), реакция связывания комплемента (РСК), иммуноферментный анализ (ИФА), реакция иммунофлюоресценции (РИФ), радиоиммунный анализ (РИА).

Ретроспективным методом диагностики вирусных инфекций является серологический метод с парными сыворотками больного, взятых в период заболевания и период реконвалесценции с интервалом 2-3 недели.

2. Генетическая идентификация вирусов (идентификация по нуклеиновой кислоте)

а) молекулярная гибридизация (МГ),

б) полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Для проведения диагностики вирусных инфекций с помощью нуклеиновых зондов, ПЦР требуется 24-48 часов.

2. Идентификация вирусов по антигенному строению

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА)

РЕАКЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ (РН)

Механизмреакции нейтрализации (РН) основан на способности антител иммунной сыворотки нейтрализовать (блокировать) поверхностные рецепторы (антигены) вирусов, в результате чего вирусы теряют способность проникать в живые клетки.Реакцию проводят путем введения смеси антиген (вируссодержащий материал) — антитело (специфические диагностические сыворотки) в организм животных или чувствительные тест-объекты (культуру клеток в питательной среде и индикатором pH или эмбрионы). При отсутствии у животных и тест-объектов повреждающего действия вирусов говорят о нейтрализующем действии иммунной сыворотки и, следовательно, о специфичности взаимодействия комплекса антиген — антитело.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

История вирусологии. Этапы развития вирусологии

Вирусология – биологическая наука, которая изучает природу, морфологию, химический состав, взаимодействие с клеткой вирусов, которые являются неклеточными инфекционными агентами, воспроизводящимися только в живой клетке.

Вирусология как наука делится на общую и частную.

Общая вирусология изучает природу, происхождение, строение, химический состав, генетику вирусов, взаимодействие их с клеткой хозяина, противовирусный иммунитет и методы диагностики вирусных болезней.

Частная вирусология изучает свойства возбудителей вирусных инфекций растений, животных, бактерий, вопросы патогенеза (учение о развитии болезни и механизме протекания биологических процессов), лабораторной диагностики, специфической профилактики и терапии вирусных заболеваний.

Открытие вирусов связано с именем Д. И. Ивановского и датируется 1892 г.

История развития вирусологии делится на четыре периода.

Первый период (древнейший мир - 1892). Вирусология как наука не существовала, а все исследования носили эмпирический характер. Сначала английским врачом Э. Дженнером предложена живая вакцина против натуральной оспы прививая неопасный для человека вирус коровьей оспы, в качестве метода иммунизации людей против этого заболевания. В 1796г. Э. Дженнер впервые сделал прививку от оспы восьмилетнему мальчику. Э. Дженнер является основателем метода вакцинации.

Затем Л. Пастер занимается бешенством. Создав первую вакцину против вирусного заболевания, он, однако, не раскрыл сущности вирусов. Самая первая за пределами Парижа станция прививок против бешенства была создана в Одессе И.И. Мечниковым.

Преимущество вирусов перед бактериями в том, что первые изменяются быстрее, чем вторые.

После открытия вирусов, вызывающих болезни растений (мозаичная болезнь табака) и животных (ящур), были открыты возбудители желтой лихорадки человека (У. Рид). В этот период учеными доказана способность вирусов инфицировать не только клетки растений и животных, но и самих бактерий - бактериофаг (Ф. Д’Эррель, 1915г.). Этот уровень развития вирусологии назван организменным.

Третий период (1940–1960 гг.). Широкое использование в вирусологии получают культуры клеток, что дало возможность культивировать вирусы, изучать их культуральные свойства, получать вакцины. Было доказано, что вирусы способны репродуцироваться только в живой клетке, вызывая при этом специфические изменения морфологии клеток (цитопатическое действие – ЦПД) или функциональное нарушение метаболизма клеток (цитопатический эффект – ЦПЭ). Этот уровень развития вирусологии назван клеточным.

Четвертый период (1970 г. – наши дни). Вирусы стали использовать для изучения фундаментальных проблем генетики, молекулярной биологии. Этот уровень развития вирусологии назван молекулярно-биологическим.

Методы исследования, применяемые в вирусологии: вирусоскопический, выделение и культивирование вирусов, биологический, серологический

Методы исследования, применяемые в вирусологии, аналогичны методам микробиологии.

1. Вирусоскопический метод. Этот метод исследования основан на использовании различных видов микроскопов: световой, люминесцентный (МИФ – метод иммунофлуоресценции, метод флуорохромирования), электронный (изучение морфологии вирусов).

Световая микроскопия позволяет выявлять крупные вирусы (вирусы оспы, эктимы овец), обнаруживать внутриклеточные включения, а также регистрировать цитопатическое действие вирусов на чувствительных тестобъектах.

Метод флуорохромирования люминесцентной микроскопии основан на свечении (люминесценции) вирусов после обработки их веществами – флуорохромами. Этот метод позволяет решать все те же задачи, что и световая микроскопия, однако за счет различного свечения двух типов нуклеиновых кислот вирусов (РНК, ДНК) дает возможность дифференцировать их по содержанию нуклеиновой кислоты.

Метод иммунофлуоресценции люминесцентной микроскопии основан на специфическом взаимодействии вирусного антигена с антителами, меченными флуорохромами. Этот метод позволяет идентифицировать вирусы.

Электронная микроскопия позволяет визуально наблюдать вирусные частицы за счет формирования изображения в электронном микроскопе потоком электронов. При этом становится возможным изучать морфологию вирионов, что позволяет дифференцировать вирусы по семействам (прямая электронная микроскопия).

2. Выделение и культивирование вирусов. Этот метод исследования основан на способности вирусов репродуцироваться (культивироваться) в живых клетках. В вирусологической практике нашли широкое применение три типа тест-объектов: РКЭ (развивающиеся куриные эмбрионы), культуры клеток и организм лабораторных животных. Использование этих тест-объектов позволяет обнаруживать присутствие вирусов в исследуемом материале, поддерживать его в активном состоянии, титровать вирусы, изучать их патогенные свойства, а также проводить постановку реакции нейтрализации и получать вакцины для профилактики вирусных инфекций.

3. Биологический метод. Этот метод исследования заключается в постановке биопробы на лабораторных животных с целью изучения патогенности вирусов. Данный метод исследования соответствует организменному уровню исследования.

4. Серологический метод (с участием жидкости – крови). В основе этого метода лежит постановка серологических реакций, т. е. реакций взаимодействия антигена с антителом in vitro. При этом возможно проводить идентификацию вируса, а также обнаруживать противовирусные антитела в сыворотке крови животных. Это основной метод диагностики вирусных инфекций, требующий минимум затрат и времени для проведения исследования.

|