Анкилостомидозы анкилостомоз и некатороз

Анкилостомидозы — это гельминтозы, причинным фактором которых является паразитирование нематод рода Ancylostoma duodenale (заболевание носит название анкилостомоз) и рода Necator americanus (название заболевания — некатороз). Отличия данных двух видов заболеваний только в этиологии.

Гельминты: анкилостома и некатор

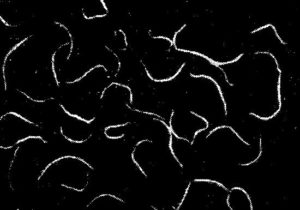

Морфологически эти два рода нематод имеют как много общего, так и ряд отличительных признаков (смотрите таблицу выше и фото анкилостомы и некатора ниже).

Анкилостома (фото)

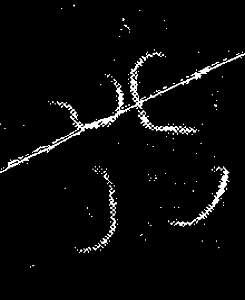

Различают анкилостому (фото смотрите выше) от некатора (фото смотрите ниже) в основном по строению ротовой капсулы, строению у самца заднего конца совокупительной бурсы и спикулы. У самцов анкилостомы бурса зонтообразная, пара спикул отходит друг от друга и заканчивается острием, а у самцов некатора бурса узкая, двухлопастная, пара спикул прилегает друг к другу и заканчивается крючком.

Некатор фото в натуральную величину (по Подъяпольской и Капустину)

По данным большинства авторов, яйца анкилостомы и некатора практически неразличимы. Они овальной формы, бесцветные, прозрачные, с тонкой оболочкой. Их средний размер 0,066×0,038 мм. В свежевыделенных яйцах содержится, по данным некоторых авторов, 2—4, поданным. Других, 4—8 бластомеров, или зародышевых клеток.

Жизненный цикл анкилостомы и некатора представлен на рисунке выше.

Клиника

Самым первым при перкутанном заражении анкилостомидами и, в частности, анкилостомой человека симптомом является развитие явлений дерматита.

В ранней фазе основное значение в патогенезе болезни имеет токсико-аллергический фактор. В миграционном периоде патологические изменения во многом напоминают таковые при аскаридозе, но степень выраженности симптомов значительно ниже: в легочной ткани возможны мелкие кровоизлияния, лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием эозинофилов. В случаях повторных инвазий нарастает уровень сывороточных иммуноглобулинов класса Е, что говорит об аллергической реакции организма на внедрение гельминта.

Симптомы анкилостомидоза в кишечную фазу развития сопровождаются изменениями со стороны крови в виде гипоальбуминемии и гипохромной железодефицитная анемии. Для анемии характерен микроцитоз, обусловленный рядом факторов, главными из которых являются гематофагия возбудителя и травматизация ими капилляров слизистой оболочки кишки. Плюс ко всему анкилостомы выделяют вещество с антикоагулянтными свойствами. По мнению многих исследователей, интенсивность кровопотери при инвазии паразитов значительно выше при первичном заражении лиц, не являющихся коренными жителями эндемических районов.

В некоторых тропических регионах одним из симптомов у больных анкилостомидозом является мегалобластная фолиеводефицитная анемия. Она нередко выявляется только после установления факта недостаточной эффективности терапии препаратами железа (ВОЗ, 1981).

Опосредованный анкилостомидозом симптом гипоальбуминемии, как и анемия, имеет ряд причин. На первом месте среди этиологических факторов стоит кровопотеря. Далее следуют:

- печеночная недостаточность обусловленная гельминтами и другими заболеваниями,

- алиментарный фактор (жители тропических районов обычно потребляют низкобелковую пищу);

- нарушение процессов всасывание аминокислот в кишечнике.

Половозрелые особи анкилостомы и некатора могут нарушать моторную и секреторную функцию отделов ЖКТ (например, регистрируется гипосекреция соляной кислоты в желудке).

Диагностика

Для диагностики анкилостомидозов (некатороза и анкилостомоза) большое значение имеют тщательно собранный эпидемиологический анамнез и анализ характерных симптомов болезни. Однако окончательный диагноз устанавливается по обнаружению яиц гельминтов при копроовоскопическом обследовании больного. Для этого можно использовать один из унифицированных методов флотации, а также метод культивирования личинок по Харада и Мори.

Однако при лабораторной диагностике по яйцам и личинкам установить вид анкилостомид невозможно. Дифференциация некатороза и анкилостомоза возможна только после дегельминтизации и идентификации отошедших взрослых паразитов по характерным для этих видов морфологическим признакам.

Лечение

При анкилостомидозе для специфического противопаразитарного лечения анкилостомоза и некатороза в настоящее время наиболее часто и с успехом применяются следующие антигельминтики:

- Комбантрин (пирантел памоат).

- Вермокс (мебендазол) назначается по 100 мг (1 таблетка) 2 раза в день в течение 3 дней.

- Битосканат (жонит) назначается по 3 капсулы непосредственно после еды (капсулы проглатываются, не разжевываются).

- Нафтамон в разовой и курсовой дозе 5 г натощак за 1-2 часа до завтрака.

- Минтезол.

- Декарис (левамизол).

При выраженной анемии при анкилостомидозе специфическому противопаразитарному лечению предшествует назначение патогенетических средств: пероральных и парентеральных препаратов железа, фолиевой кислоты. Расчет доз препаратов железа проводится индивидуально, в зависимости от степени выраженности анемии и дефицита железа в организме.

Прогноз

Прогноз для жизни при некаторозе и анкилостомозе обычно благоприятный. Анкилостомидозы представляют большую социально-экономическую проблему для многих развивающихся стран тропического пояса в связи с широким распространением и отрицательным влиянием на здоровье детей и трудоспособного населения этих стран.

| Паразиты | >> | Общие признаки паразитарных инвазий | >> | АНКИЛОСТОМИДОЗЫ (АНКИЛОСТОМОЗ И НЕКАТОРОЗ) |

Объединенное под общим названием заболевание, вызываемое двумя видами нематод: кривоголовкой двенадцатиперстной кишки и некатором, — сходными по своему строению, жизненному циклу и воздействию на человеческий организм.

Анкилостомидоз встречается преимущественно на юге Европы (Италия, Португалия), в Юго-Восточной Азии; некатороз — в Восточной Африке, Южной Америке, Азербайджане, Грузии, Туркмении.

Заражение чаще всего происходит с марта по октябрь.

Источники

Источником инвазии анкилостомы являются больные люди, собаки и кошки. Естественная восприимчивость людей высокая. Эндемические очаги формируются в угольных и горнорудных шахтах при высокой температуре окружающей среды, влажности и плохом санитарном состоянии.

К группам риска относятся:

- шахтеры,

- сельскохозяйственные рабочие,

- дачники.

Пути заражения

Механизм заражения — фекально-оральный и контактный.

Чаще всего заражение происходит, когда человек ходит по земле босыми ногами или лежит на земле, а также при работе с почвой через кожу рук. Личинки анкилостомы терпеливо ждут своего часа, пока наступишь на них босой ногой, и немедленно внедряются в организм сквозь поры кожи.

Также заразиться анкилостомозом можно через употребление загрязненных овощей, фруктов, зелени.

Опасным для окружающих больной человек или животное становится через 8-10 недель после заражения, когда начинают выделяться половозрелые яйца анкилостомид из их организма с фекалиями.

Формы существования

Жизненный цикл анкилостом начинается с попадания яиц в почву вместе с фекалиями. Дальнейшее развитие паразита происходит при температуре 28-30 °С.

Личинка активно передвигается в почве в горизонтальном и вертикальном направлениях. При соприкосновении кожного покрова человека с почвой личинка, привлеченная теплом тела, активно проникает в организм хозяина сквозь кожу.

Затем личинки анкилостомы проникают в кровеносные сосуды и продвигаются по ним в правое предсердие, затем в легочную артерию и в капилляры легочных альвеол. Разрывая стенки капилляров, они входят непосредственно в альвеолы, затем по дыхательным путям проникают в глотку.

Вместе со слюной личинки заглатываются хозяином и попадают в его кишечник. С пищей паразиты отправляются вниз по желудочно-кишечному тракту, где их путешествие наконец завершается — взрослые особи паразита вызревают в тонкой кишке, где анкилостомы могут жить до 6 лет.

Произведенные ими личинки выходят наружу с испражнениями.

Симптомы течения заболевания

Инкубационный период длится 40-60 суток. Симптоматика зависит от способа проникновения паразита в организм. В большинстве случаев количество проникших в организм паразитов невелико, и поэтому заболевание протекает бессимптомно.

При проникновении личинок через кожу анкилостомоз протекает с аллергическими проявлениями :

- зуд кожи,

- различного рода высыпания на фоне бледной кожи (обычно на конечностях), которые сохраняются в течение нескольких месяцев.

Массивная инвазия приводит к отёкам конечностей. При миграции личинок через дыхательные пути возможны катаральные явления, появляются одышка, катар, хрипы, развиваются бронхит, пневмония, плеврит.

На более поздней стадии, при попадании в желудочно-кишечный тракт, развиваются дуодениты с тошнотой, изжогой, болями в животе, нередко сопровождающиеся диареей.

Последствия паразитирования

Хроническое течение анкилостомидозов проявляется:

- слабостью,

- головокружениями,

- болями в эпигастрии,

- снижением массы тела,

- отеками.

Так как анкилостома питается кровью, она зубцами прикрепляется к слизистой оболочке стенки кишечника, где образуются кровоточащие язвы, достигающие 2 см в диаметре. Вследствие хронической кровопотери развивается гипохромная железодефицитная анемия, снижается белок крови (гипоальбуминемия).

Поражается центральная нервная система, появляется вялость, отставание в умственном и физическом развитии.

В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Методы диагностики

Диагностируют анкилостомидоз при лабораторном обследовании на обнаружение яиц паразита в фекалиях.

Лечение

Курсы дегельминтизации лекарственными препаратами обычно сопровождаются побочными эффектами: синдромом интоксикации, тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе, аллергическими реакциями, нарушением состава крови, неврологическими расстройствами. Поэтому зачастую курсы антипаразитарной терапии проводятся в стационаре.

Профилактика

- Проведение дегельминтизации шахт и земельных участков.

- Санитарно-просветительная работа среди населения эндемичных районов.

- Ношение обуви в вероятных местах загрязнения почвы фекальными массами.

Через месяц после дегельминтизации рекомендуется контрольное копрологическое исследование. Ежегодные исследования проводят при анкилостомозе в течение 4 лет.

Курсы лечения паразитозов лекарственными препаратами имеют тяжелые побочные эффекты :

Возбудители - анкилостом иды Ancylostoma duodenale и Necator americanus, круглые гельминты длиной 5-12 мм, шириной 0,5 мм. Биологический цикл и географическое распространение. Ориентировочно около 900 млн. человек в мире поражено анкилостомидозами. Оба вида гельминтов широко распространены в районах тропиков и субтропиков, и провести четкую границу их ареалов достаточно сложно. N. americanus (некатороз) распространен преимущественно в странах Азии, Центральной Америки и юга Африки, на островах Тихого Океана. A. duodenale (анкилостомоз) - в других регионах, в частности очаги анкилостомоза имеются в России и странах ближнего зарубежья (на Кавказе, в государствах Средней Азии). Встречаются смешанные очаги - анкилостомоза и некатороза. Основные этапы жизненного цикла A. duodenale и N. americanus совпадают. Самки гельминтов продуцируют яйца, которые выделяются с фекалиями. При благоприятных условиях окружающей среды (теплая и влажная почва) в яйце происходит развитие личинки, которая вылупляется и ведет свободный образ жизни в почве. Через 7 - 10 дней свободноживущие рабдитовидные личинки превращаются в инвазионные для человека филярие-видные личинки. Человек заражается A. duodenale и N. americanus вследствие проникновения личинок через кожу, например при ходьбе босиком. Заражение N. americanus возможно только перкутанным путем, в то время как при заражении A. duodenale также возможен и оральный путь заражения с водой и пищей (обычно через термически необработанные фрукты и ово¬щи, загрязненные личинками анкилостом). Клиника и патогенез. При проникновении личинок через кожу они мигрируют по венозной системе и попадают в альвеолы легких; из альвеол перемещаются к трахее и гортани; затем по пищеводу попадают в желудок и тонкую кишку, которой они достигают через 3-5 дней после проникновения через кожу. В течение последующих 4-5 недель гельминты достигают половой зрелости и начинают откладывать яйца (30000 - 90000 яиц в сутки). Длительность жизни анкилостомид ориентировочно колеблется от 1 до 15 лет. Клинические симптомы, связанные с миграцией личинок анкилостомид через легкие такие же, как при аскаридозе, но встречаются реже и менее выражены. Анкилостомы обитают в верхних отделах тонкого кишечника - в 12-перстной и тошей кишке. В период кишечной стадии у инвазиро-ванных лиц могут отмечаться различные неспецифические гастроинтестинальные симптомы - боли в эпигастральной области и в правом подреберье, диарея, снижение аппетита и др. У некоторых больных отмечается эозинофилия. Важнейшей патологией, связанной с паразитированием анкилостомид, является железодефицитная анемия и гипоальбуминемия, обусловленные хронической микрокровопотерей из тонкого кишечника. Ротовая капсула анкилостом имеет зубцы, а некаторов - режущие пластинки, которыми они нарушают целостность слизистой оболочки кишечника и повреждают сосуды, способствуя кровотечению. Являясь гематофагами, анкилостомиды выделяют секрет, препятствующий свертыванию крови. В среднем на 1 анкилостому в сутки приходится от 0,16 до 0,34 мл крови, на 1 некатора - от 0,03 до 0,05 мл. Классической формой анемии при неосложненном анкилостомидозе является гипохромная микроцитарная анемия, характеризующаяся снижением содержания гемоглобина, цветового показателя, сывороточного железа и повышением железосвязывающей способности сыворотки крови. Развитие анемии зависит от ряда факторов и в частности от интенсивности и длительности инвазии и содержания железа в пищевом рационе. Для населения развивающихся стран ситуация существенно осложняется в связи с недостаточным поступлением железа с пищей вследствие особенностей пищевого рациона, состоящего преимущественно из овощей и содержащего незначительное количество мяса. Анемия наиболее существенно отражается на здоровье детей раннего возраста и беременных. При развитии анемии отмечается бледность кожных покровов, повышенная утомляемость, слабость, одышка, снижение выносливости к продолжительной тяжелой работе и физическим нагрузкам, задержка умственного и физического развития детей. Возможно развитие колонихий, ангулярного стоматита, кровоизлияния в сетчатку, отеков. Наряду с анемией другим важнейшим проявлением анкилостомидозов является гипоальбуминемия вследствие потери белков с плазмой крови и лимфой. Лабораторная диагностика. Диагностика анкилостомидозов проводится путем исследования фекалий с целью выявления яиц гельминтов. В связи с тем, что яйца анкилостом и некаторов имеют сходную структуру, дифференциация видов при копроовоскопии невозможна. При необходимости видовой диагностики анкилостомид проводится культивирование личинок различными методами. Лечение анкилостомидоза

Препаратом выбора при лечении анкилостомидозов с учетом наибольшей эффективности и простоты лечения является Албендазол. При развитии анемии - препараты железа и при необходимости - фолиевой кислоты. Серьезным достижением современной медицины стала возможность безмедикаментозного лечения паразитов (паразитарных поражений) в том числе и гельминтов. Диагностика паразитарной инвазии так же выполняется при помощи биорезонанса методом вегетативно-резонансного тестирования (вегетативно-резонансная диагностика) в процессе диагностики подбираются частоты, которыми можно воздействоать на паразита вплоть до его полного уничтожения. В лечении поражения гельминтами отлично зарекомендовали себя биорезонансные методы лечения. Частотная терапия в сочетании с методами комплексного очищения организма позволяет избавиться от глистов большинству пациентов. Курсы комплексного очищения организма по методу О. Елисеевой включают в себя как очистку организма при помощи специальных методик, так и сеансы биорезонансной терапии. Курсам очистки организма обязательно предшествует вегетативно-резонансное тестирование. Подробную информацию о методах частотной терапии можно получить на этих страницах нашего сайта: Для поиска дополнительной информации используйте термины: паразит, паразитоз, гельминтоз, нематодоз, глисты, анкилостомидоз, анкилостомоз, некатороз, комплексное очищение организма, очистка организма, биорезонанс, вегетативно-резонансное тестирование, вегетативно-резонансная диагностика, частотная терапия. Анкилостомидозами страдает до 30% населения планеты, причем имеют достаточно широкое распространение в странах с жарким климатом. Анкилостомидозы – это геогельминтозы (яйца созревают во внешней среде в почве), включающие болезни, вызываемые нематодами семейства Ancylostomae Looss, к которым относятся анкилостомоз и некатороз со схожей клинической картиной. Географическое распространение анкилостомидозов обусловлено наличием эндемичных очагов преимущественно субтропических и тропических стран – Южная Азия, страны Африки, Центральная и Южная Америка, Австралия, где подвергается инвазии до 45-50% местного населения. Периодически анкилостомидозы встречаются и в странах с умеренным климатом (Италия, Сербия, и другие). Из близлежащих стран в эпидемических сводках фигурируют Грузия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан, Узбекистан. В России это преимущественно южные регионы – Краснодарский край и другие. Причины возникновения анкилостомидозовВозбудители: круглые черви (так называемые нематоды) из семейства Ancylostomae Looss и включают в себя: Ancylostoma duodenale (кривоголовка двеннадцатиперстная),

Половозрелая особь анкилостомы Это облигатные паразиты человека (паразитируют только у человека). Это бледно-розового цвета круглые черви с изогнутым передним концом. Размеры анкилостом – до 11 мм самец, до 14 мм самка. Размеры некатора – до 8 мм самец, до 10 мм самка. На головном конце имеется ротовая присоска для прикрепления к стенке кишечника. Ротовая присоска анкилостом содержит хитиновые зубцы в количестве 6 штук, а некатора – две хитиновые режущие пластины. Ротовая присоска червя В хвостовом конце имеется половая сумка (бурса). Яйца анкилостом и некатора практически неразличимы друг от друга, овальной формы с бесцветной оболочкой. Их размер варьирует от 34-39 на 56-66 мкм. В свежих яйцах можно идентифицировать бластомеры в количестве 4-8 штук.

Источником заражения является больной человек, выделяющий с фекалиями яйца гельминтов. Есть экспериментальные данные о заражении собак, кошек, обезьян. Взрослая особь червя обитает в тонком кишечнике человека, прикрепляясь ротовой присоской. Ежедневно половозрелые оплодотворенные самки могут выделять до 30 000 яиц в зависимости от вида паразита. Продолжительность жизни гельминта анкилостомы до 8 лет, некатора – до 15 лет. Механизм заражения при анкилостомозе фекально-оральный, а при некаторозе – перкутантный (чрескожный). Пути заражения – водный, пищевой, контактный. Факторы передачи гельминта при анкилостомозе – это загрязненные почвенными частицами с личинками гельминтов руки, овощные и фруктовые культуры, различная зелень, ягоды. При некаторозе заражение происходит при хождении босиком по земле, отдыхе на земле, земляных работах и прочих видах отдыха и работ, связанных с непосредственным контактом личинок из почвы с кожей человека. В связи с этим выделяют группы риска для инвазии: дети, часто бегающие босиком, сельскохозяйственные работники, дачники-огородники, работники горнодобывающих шахт, где высокая температура и влажность. Восприимчивость населения к анкилостомидозам высокая. Цикл развития. С фекалиями во внешнюю среду выделяются яйца гельминтов, их которых через 24-48 часа при благоприятных условиях (t=27-30°, высокая влажность 70-80% для некатора, 80-100% для анкилостом, доступ свободного кислорода) выходят живые личинки, обитающие в почве. Однако они еще не инвазивны. В таких благоприятных условиях в течение 7-10 дней личинки созревают до инвазионной стадии, причем они являются подвижными. Сроки жизнеспособности личинки в верхних слоях почвы достигает до 8 недель в странах с тропическим климатом. Если же условия некомфортные для личинок (умеренный климат), то сроки удлиняются (замедляется обмен веществ). Гельминты - гематофаги (проникают в слизистую оболочку кишечника, выделяют вещество с антикоагуляционными свойствами и питаются вытекающей из ранок кровью). Живут анкилостомы до5 лет, некаторы - до 15 лет. Патогенное действие анкилостом и некатора на организм человека1) В ранней фазе заболевания имеет место токсико-аллергические проявления (крапивница, бронхит, эозинофилы в крови достигают до 60%), а также появление кожного дерматита в месте внедрения личинок. Продолжительность проявлений может составлять 1-2 недели. Симптомы анкилостомидозовИнкубационый период (период с момента попадания личинок в организм человека до появления симптомов болезни) составляет от 30 до 60 дней. Заболевание может протекать бессимптомно, однако все же выделяют несколько особенностей. В раннюю (острую) фазу возникает общая аллергическая реакция организма на продукты жизнедеятельности и внедрения личинок. В местах внедрения возникают явления дерматита. У больного сильный зуд, полиморфные (разнообразные) высыпания на коже, отек, эритема (покраснения). Возможно вторичное инфицирование элементов вследствие кожного зуда и расчесов. Дерматозы длятся до 10 дней. В эту фазу можно наблюдать изменения в состоянии, обусловленные миграцией личинок, а именно, изменения со стороны органов дыхания - кашель, приступы удушья, пневмония; рентгенологически – эозинофильные воспалительные инфильтраты, сопровождающиеся лихорадкой и высокой эозинофилией в крови (до 30-60%).

Некатороз, проявления на коже Хроническая фаза (через 30-60 дней после инвазии) характеризуется двумя патологическими состояниями: развитием анемии и поражением органов пищеварения. Анемия имеет гипохромный железодефицитный характер. С увеличением степени выраженности анемии появляются субъективные симптомы: общая слабость, утомляемость, головокружение, шум в ушах. Объективно: бледность кожных покровов, иногда периферические отеки, гипотония (снижение артериального давления), тахикардия (учащение пульса), систолический шум при выслушивании сердечных тонов, расширение границ сердца. На ЭКГ - миокардиодистрофия. Из пищеварительных нарушений у больных регистрируются: снижение аппетита, тошнота вплоть до отвращения к еде, абдоминальные боли (боли связаны с дуоденитом, перидуоденитом, еюитом – воспалительные изменения стенки кишечника). Может быть диарея или запоры. Рентгенологически - нарушение моторной функции желудочно-кишечного тракта. В хроническую фазу наблюдаются изменения со стороны нервной системы (раздражительность, нарушение сна, утомляемость, у женщин - нарушение менструального цикла). В общем анализе крови: снижение количества эритроцитов, снижение гемоглобина (до 2-3 г%), ц/п 0,3-0,5, микроцитоз, анизоцитоз, пойкилоцитоз, увеличение ретикулоцитов. При эозинофилии (в разной степени выраженности) и анемии наблюдается лейкопения и диспротеинемия (снижение альбуминов). Диагностика анкилостомидозовДиагноз анкилостомидоза выставляется на основании следующих критериев: 1) тщательный сбор эпидемиологического анамнеза (нарушение гигиены, посещение дач и огородов и питание без должной санитарной обработки рук и продуктов, возможность контакта с почвой, определенные профессии, входящие в группу риска – сельскохозяйственные работники, шахтеры, и другое); Лечение анкилостомидозовЭтиотропное лечение назначается врачом и проводится под контролем состояния больного показателей крови. Препараты имеют противопоказания и побочные эффекты! Лечение чаще проводится амбулаторно, однако при тяжелом течении – в стационаре. 1) препарат выбора - пирантел (гельминтокс, комбантрин) 10-12 мг/кг/сутки во время еды Профилактика анкилостомидозов1) Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук после туалета и перед едой, мытье ног при выполнении садово-огородных работ, тщательная обработка овощей, фруктов, ягод перед употреблением).

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам. У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования. Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter. Анкилостомидозы - геогельминтозы. Взрослые гельминты паразитируют в двенадцатиперстной и тощей кишках человека.

Цикл развития анкилостомидозаЧеловек заражается анкилостомозом и некаторозом при проникновении инвазионных (филяриевидных) личинок через кожу, например при ходьбе босиком. Заражение анкилостомозом может происходить при проглатывании личинок анкилостом, находящихся в воде или на овощах и фруктах. При проникновении личинок через кожу дальнейшее их развитие происходит с миграцией. Личинки по венозной системе мигрируют в правый желудочек сердца, затем в легкие, выходят в полость альвеол, продвигаются в глотку, ротовую полость и вторично заглатываются. Личинки проходят по пищеводу в желудок и затем оказываются в тонком кишечнике. Через 5-6 недель после внедрения личинок в кожу, миграции и двух линек они становятся половозрелыми гельминтами. После этого срока в фекалиях можно обнаружить яйца. В северных районах распространения анкилостомидозов с выраженной сменой времен года имеются штаммы анкилостом, личинки которых могут не развиваться в течение 8 месяцев. Затем они продолжают и заканчивают свое развитие. Благодаря этому яйца выходят во внешнюю среду во время, наиболее благоприятное для их развития. При проникновении личинок анкилостом через рот, миграции не происходит. Личинки сразу же оказываются в кишечнике. Продолжительность жизни анкилостом - 7-8 лет, а некатора - до 15 лет. Эпидемиология анкилостомидозов, анкилостомоза, некаторозаОколо 25% населения земного шара заражено анкилостомидозами. Наиболее часто это заболевание встречается в районах с низким уровнем санитарии. Анкилостомидозы - заболевания, распространенные на всех континентах в пределах 45° с. ш. и 30° ю. ш. Около 900 млн человек в мире поражено анкилостомидозами, и ежегодно регистрируется около 450 млн новых случаев заболевания. Чаще всего эти заболевания встречаются в тропических и субтропических странах. Очаги анкилостомидозов имеются в Южной и Центральной Америке, Африке, Индостане, Индокитае и на островах Малайского архипелага. Анкилостомозы встречаются на Кавказе, в Туркмении, Кыргызстане. Некаторозы регистрируются на Черноморском побережье Краснодарского края, на границе с Абхазией. Известны смешанные очаги некаторозов и анкилостомозов в Западной Грузии и Азербайджане. Источник заражения - инвазированный человек, выделяющий яйца во внешнюю среду. Самка анкилостомы в сутки выделяет 10-25 тыс. яиц, а некатора - 5-10 тыс. С фекалиями яйца попадают в почву. Развитие личинок происходит при температуре от 14 до 40 °С. Для развития личинок анкилостом нужна влажность 85-100%, а для некатора - 70-80%. Личинкам требуется доступ свободного кислорода, при 0 °С они способны сохранять жизнеспособность не более недели. При благоприятных условиях через 1-2 суток в яйцах развиваются рабдитовидные личинки. Они имеют два бульбуса в пищеводе. Эти личинки неинвазионны. Через 7-10 дней после линьки личинки становятся филяриевидными. Они имеют пищевод цилиндрической формы. После второй линьки филяриевидные личинки становятся инвазионными. Личинки могут свободно передвигаться в почве по вертикали и горизонтали. Основной фактор передачи возбудителя - почва, загрязненная яйцами и личинками гельминтов. Заражение человека происходит чаще всего вследствие проникновения филяриевидных личинок через кожу (перкутанно) при ходьбе босиком. Возможны также трансплацентарный и трансмаммарный способы заражения. Иногда заражение происходит перорально при употреблении мяса кроликов, ягнят, телят, свиней, а также овощей, фруктов и воды, загрязненных инвазионными личинками гельминтов. Эпидемические очаги анкилостомозов формируются во влажных тропиках, а некатороза - в странах с субтропическим климатом влажного типа. Интенсивные очаги анкилостомидозов могут формироваться в шахтах, где в условиях повышенной влажности и высоких температур личинки способны быстро развиваться. Что вызывает анкилостомидоз?Анкилостомидозы объединяют два гельминтоза: анкилостомоз, вызываемый кривоголовкой двенадцатиперстной кишки - Ancylostoma duodenale, и некатороз, вызываемый некатором - Necator amencanus. Эти гельминты сходны по морфологии, циклам развития и действию на организм. Тело нематод розовато-желтоватого цвета, небольших размеров. Самка кривоголовки двенадцатиперстной кишки имеет длину 10-13 мм, а самец - 8-10 мм. Длина самки некатора составляет 9-10 мм, а самца - 5-8 мм. Передний конец тела анкилостомы загнут на вентральную сторону, а у некатора - на дорзальную. Головной конец имеет ротовую капсулу, с помощью нее гельминты прикрепляются к стенке тонкого кишечника. У анкилостомы капсула имеет четыре вентральных и два дорсальных режущих зубца, а у некатора - две режущих пластинки. Самцы на хвостовом конце имеют колоколовидное расширение кутикулы (половую бурсу). У анкилостомы она крупнее и шире, чем у некатора. Яйца анкилостом и некатора по строению неразличимы. Они овальной формы, покрыты гладкой, тонкой, бесцветной оболочкой, имеют размеры 66 х 38 мкм. В свежевьщеленных яйцах видны 4-8 бластомеров. Патогенез анкилостомидозов, анкилостомоза, некаторозаПатогенез анкилостомидозов различен в ранней и хронической стадиях. На ранней стадии личинки совершают миграцию по органам и тканям хозяина, вызывают аллергические реакции, оказывают сенсибилизирующее действие на организм. По пути миграции личинок, как и при аскаридозе, травмируются ткани дыхательных путей, формируются эозинофильные инфильтраты, возникают кровоизлияния. Длительность ранней стадии составляет 1-2 недели. Кишечная (хроническая) стадия начинается после завершения миграции и проникновения личинок в двенадцатиперстную кишку. С помощью кутикулярных зубов личинки прикрепляются к слизистой оболочке, травмируют сосуды, выделяют антикоагулянты и вызывают сильное кровотечение. Анкилостомы являются гематофагами: за сутки одна особь анкилостомы потребляет 0,16-0,34 мл крови, а некатора - 0,03-0,05 мл. В местах прикрепления анкилостомид образуются изъязвления. Интенсивная инвазия гельминтами способствует развитию гипохромной анемии. Симптомы анкилостомидоза, анкилостомоза, некаторозаРазличают три клинические фазы анкилостомидозов. Первая фаза связана с проникновением личинок через кожу. Эта фаза сопровождается развитием дерматита (папуло-везикулярная сыпь). В коже отмечается нейтрофильная инфильтрация соединительной ткани с наличием лимфоидных и эпителиоидных клеток и фибробластов. Сыпь исчезает через 10-12 дней. При повторных заражениях развиваются крапивница, локальный отек. Во второй (миграционной) фазе заболевания иногда появляются кашель, охриплость голоса, одышка, повышение температуры. В мокроте и крови увеличивается число эозинофилов, возникают очаговые пневмонии, бронхиты, трахеиты, ларингиты. Третья, кишечная фаза - длительная, хроническая. Первые симптомы анкилостомидозов - нарушения функций желудочно-кишечного тракта, которые появляются через 30-60 дней после заражения. Симптомы анкилостомидозов зависят от числа паразитов. Легкая форма протекает почти бессимптомно. Возможны неприятные ощущения в эпигастральной области. К концу 12-го месяца развиваются дуодениты с тошнотой, нарушением аппетита и болями в животе. Тяжелая форма приводит к значительной кровопотере и сопровождается хронической железодефицитной анемией, отдышкой, вялостью, задержкой развития, отеками, диареей с примесью крови и слизи в фекалиях, потерей альбуминов, приводящей к повреждению миокарда и нарушению сердечной деятельности. У больных черной расы возникает депигментация кожи, связанная с дефицитом железа и гипоальбуминемией. При инвазии анкилостомами инвазия развивается быстрее и достигает более высокой степени, чем при инвазии некатором. Читайте также:

|