Формулировка диагноза анкилозирующего спондилита

|  |  |  |

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) (болезнь Бехтерева) — хроническое воспалительное анкилозирующее заболе вание суставов осевого скелета (межпозвонковых, реберно-позвоночных, крестцово-подвздошных).

Классификация болезни Бехтерева (анкилозирующего спондилоартрита (В. И. Чепой, 1978)

Формы анкилозирующего спондилоартрита:

1. Центральная форма—поражение только позвоночника. 2. Ризомелическая форма — поражение позвоночника и корневых суставов (плечевых и тазобедренных). 3. Периферическая форма — поражение позвоночника и периферических суставов (коленных, голеностопных и др.). 4. Скандинавская форма — поражение мелких суставов кистей, как при ревматоидном артрите, и позвоночника. 5. Висцеральная форма — наличие одной из перечисленных выше форм и поражение висцеральных органов (сердца, аорты, почек).

Течение анкилозирующего спондилоартрита:

I. Медленно прогрессирующее. 2. Медленно прогрессирующее с периодами обострения. 3. Быстро прогрессирующее (за короткое время приводит к полному анкилозу).

Стадии анкилозирующего спондилоартрита:

- I. Начальная, или ранняя.

- II. Стадия умеренных повреждений.

- III. Поздняя стадия.

Степени активности анкилозирующего спондилоартрита

I степень — минимальная.

Боли в позвоночнике и в суставах конечностей преимущественно при движении, небольшая скованность в позвоночнике по утрам; СОЭ до 20 мм/ч, СРП — слабоположительная ( + ), ДФА до 0,22 ЕД.

II степень — умеренная.

Постоянные боли в позвоночнике и суставах при их поражении, умеренная скованность по утрам; СОЭ 20—40 мм/ч, СРП — положительная (+ +), ДФА — 0,23—0,26 ЕД.

III степень — выраженная.

Сильные боли в позвоночнике и суставах постоянного характера. При поражении периферических суставов могут быть субфебрильная температура тела, экссудативные изменения; СОЭ 40—50 мм/ч, СРП — резкоположительная (+ + +). ДФА более 0,26 ЕД, фибриноген больше 65 г/л.

Степень функциональной недостаточности

- I — изменение физиологических изгибов позвоночника, ограничение подвижности позвоночника и суставов.

- II — значительное ограничение подвижности позвоночника и суставов, больной вынужден менять профессию.

- III — анкилоз всех отделов позвоночника и тазобедренного сустава, вызывающий полную потерю трудоспособности.

Этиология неизвестна. Установлена определенная связь заболевания с носительством клебсиелл в толстой кишке. Большое значение имеет наследственная предрасположенность, маркером АС является антиген гистосовместимости HLA В27 (встречается почти у 90 % больных).

Патогенез. Развитие АС связано с генетически обусловленными изменениями иммунитета у лиц с HLA В27, предполагается роль иммунокомплексной патологии. Установлено усиление гуморального иммунного ответа и снижение — клеточного. Воспалительный процесс чаще начинается с поражения крестцово-подвздошных сочленений, затем вовлекаются межпозвонковые, реберно-позвоночные и реже — периферические суставы. Рано наступает окостенение связочного аппарата позвоночника.

Клинико-лабораторные данные

Симптомы ранней стадии анкилозирующего спондилоартрита (по В. Отто, 1979; Г. П. Матвейкову, 1983):

- 1) начало заболевания между 20 и 30 годами (преимущественно у мужчин);

- 2) боли в пояснице и крестце постоянные, но усиливающиеся преимущественно во второй половине ночи и утром;

- 3) боли в ягодичной области с иррадиацией в ногу, возникающие то слева, то справа;

- 4) боли в грудной клетке, усиливающиеся при кашле и чихании;

- 5) тугоподвижность в поясничном отделе позвоночника;

- 6) скованность и напряжение прямых мышц спины;

- 7) нарушение общего самочувствия (утомляемость, похудание, субфебрилитет, потливость);

- 8) клинические и рентгенологические симптомы двустороннего сакроилеита;

- 9) ирит, иридоциклит;

- 10) повышение СОЭ, появление в крови СРП;

- 11) наличие антигена HLA В27.

Симптомы поздней стадии анкилозирующего спондилоартрита (Г. П. Матвейков, 1983):

Клинические варианты анкилозирующего спондилоартрита

Центральная форма — поражение только суставов позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения.

Ризомелическая форма — поражение как позвоночника, так и плечевых и тазобедренных суставов.

Периферическая форма — в одних случаях заболевание суставов конечностей предшествует поражению позвоночника, в других — наоборот, в третьих — одновременно поражаются суставы и позвоночник. Наиболее часто страдают коленные суставы.

Вариант, сходный с РА,— поражение суставов кистей и стоп, утренняя скованность, клинические признаки поражения позвоночника отсутствуют.

Септический вариант — остро возникающая в начале заболевания лихорадка (до 38—39°), проливной пот, артралгии, миалгии, похудание.

По клиническому течению различают:

- 1) медленно прогрессирующее течение (легкая форма), которое характеризуется минимальным изменением позвоночника и отсутствием полиартрита; отмечается небольшой кифоз и некоторая ригидность позвоночника; трудоспособность боль

ных страдает мало; - 2) медленно прогрессирующее течение с периодами обострения (форма средней тяжести), отличается периодическими обострениями и возможными длительными ремиссиями заболевания; полиартрит умеренно выражен, иногда отсутствует; болевой синдром умеренный; трудоспособность больных нерезко снижена;

- 3) быстро прогрессирующее течение (тяжелая форма),

за короткое время развиваются кифоз и анкилозы, сопровождается полиартритом, выраженным болевым синдромом и значительными сдвигами в лабораторных показателях активности процесса.

Диагностические критерии анкилозирующего спондилоартрита

Римские диагностические критерии (Международный конгресс ВОЗ, 1963, Рим):

1) боль в нижнем поясничном сегменте позвоночного столба, его тугоподвижность, продолжающаяся свыше 3 мес и не поддающаяся лечению покоем; 2) боль и тугоподвижность (скованность) грудной клетки; 3) ограничение движений поясничного отдела позвоночника; 4) ограничение распространенных движений и разгибания в грудном отделе позвоночника; 5) ирит и его осложнения; 6) рентгенологические признаки двустороннего сакроилеита; 7) рентгеновские признаки синдесмофитоза.

Диагноз АС считается достоверным при наличии четырех из 5 диагностических критериев или шестого критерия в сочетании с любым другим.

Лабораторные данные

1. OAK: увеличена СОЭ, на поздних стадиях болезни может стать стойко нормальной. Редко наблюдаются признаки гипо-хромной анемии и лейкоцитоз. 2. БАК: умеренное повышение содержания аг- и у-глобулинов, серомукоида, гаптоглобина, сиаловых кислот, появление СРП. 3. Исследование крови на рф — отрицательный результат. 4. Определение антигена гисто-совместимости HLA В27— антиген обнаруживается у 81—97 % больных. 5. Сцинтиграфия крестцово-подвздошных сочленений производится с помощью пирофосфата технеция, повышенное его накопление отмечается даже при начальном сакроилеите со слабо выраженными воспалительными явлениями, еще до развития рентгенологических изменений.

Инструментальные исследования

Программа обследования

- 1. ОА крови, мочи.

- 2. БАК: общий белок, белковые фракции, серомукоид, сиаловые кислоты, фибрин, мочевая кислота, СРП.

- 3. Исследование крови на РФ.

- 4. Рентгенография поясничного, крестцового и грудного отделов позвоночника.

- 5. Определение в крови антигена В27 системы гистосовместимости HLA.

Примеры формулировки диагноза

1.Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), центральная форма, медленно прогрессирующее течение, 1 стадия, I ст. активности, ФНI.

2.Болезнь Бехтерева, ризомелическая форма, медленно прогрессирующее течение, II стадия, III ст. активности, ФНII.

3.Болезнь Бехтерева, висцеральная форма, недостаточность аортального клапана, миокардиодистрофия Н0, иридоци-клит, II стадия, II ст. активности, быстро прогрессирующее течение, ФНII.

Диагностический справочник терапевта. Чиркин А. А., Окороков А.Н., 1991 г.

Воспаление суставов позвоночника нередко проявляется болевым синдромом в спине. Хроническое воспаление чревато нарушением двигательной функции скелета и работы внутренних органов.

Одним из наиболее серьезных диагнозов среди заболеваний соединительных и костно-мышечных структур является анкилозирующий спондилит или синдром Бехтерева. В данной статье расскажем подробно о причинах возникновения данного синдрома, о его диагностике и лечении.

Характеристика заболевания

Первый вопрос пациента, обратившегося с подобным диагнозом к лечащему врачу: “Что это такое —, анкилозирующий спондилит?”. Формулировка диагноза может заранее напугать больного и ввести в депрессивное состояние, поэтому квалифицированный специалист должен грамотно рассказать о причинах и последствиях синдрома.

Анкилозирующий спондилит (болезнь позвоночника Бехтерева) —, это системное заболевание соединительных тканей, суставов и внутренних органов, характеризующееся воспалительными процессами в суставах и связках.

Прогрессирование патологии приводит к распространению воспаления на внутренние органы, нарушению функции опорно-двигательного аппарата, деформации позвоночника.

При сильном изменении строения скелета человек может стать инвалидом.

Диагноз Бехтерева В.М. был впервые описан в 1892 году и дословно звучал, как “одеревенелость позвоночника с искривлением”.

Причины

На данный момент не установлено единственно верной причины, вследствие которой развивается данный синдром. Причинами развития анкилозирующего спондилоартрита считается генетический дефект —, наличие в крови антигена, вызывающего аутоиммунную реакцию организма.

В группе риска заболеваемости находятся мужчины 15-35 лет. Болезнь Бехтерева у женщин диагностируется в девять раз реже и протекает намного легче.

Среди факторов, влияющих на развитие спондилита выделяют такие, как:

- инфекционные поражения мочеполовой, нервной системы и ЖКТ,

- заболевания эндокринной системы,

- гормональный сбой,

- переохлаждение,

- травмы и другие болезни опорно-двигательной системы,

- стресс,

- острые или хронические воспалительные процессы в организме.

Считается, что внешние факторы лишь усиливают генетическую предрасположенность. То есть, не имея в крови специфического антигена HLA-B27, вряд ли вы столкнетесь с диагнозом спондилита, однажды переохлодившись или получив травму позвоночника.

Симптомы и диагностика

Клиническая картина диагноза характеризуется аутоиммунной реакцией организма на антигены, выработанные телом для борьбы с инфекцией, но в превышающем необходимое количестве.

Неиспользованные антигены начинают атаковать клетки хозяина и разрушать ткани.

Под воздействием антител развиваются деструктивные процессы в позвоночнике, человек утрачивает свободу передвижения, теряет подвижность суставов.

Болезнь в первую очередь поражает крестец и подвздошные сочленения, сращивая их между собой. Затем, патология распространяется на межпозвоночные, реберно-позвоночные суставы.

Вследствие прогрессирования спондилита наблюдается деформация скелета, сращивание межпозвоночных дисков, отсутствие гибкости и подвижности суставов, снижение двигательной активности пациента, переломы.

Симптомы спондилита разделяют на ранние и поздние, в зависимости от того, на какой стадии диагностируется заболевание.

На начальной стадии развития синдром проявляется болезненными ощущениями в паху, крестце, ягодицах, бедрах. Нарастают боли во время сна или после пробуждения.

Скованность в суставах ощущается даже при подъеме с постели, а нарастающие к вечеру боли мешают человеку уснуть.

На первой стадии спондилита уже наблюдается ограничение подвижности суставов крестцово-подвздошного сочленения —, наклоны даются с трудом. Дыхание, кашель и чихание становятся болезненными.

По мере развития патологии, человек утрачивает двигательную функцию позвоночника. Оссификация формируется по всей длине позвоночного столба, что приводит к существенному разрушению скелета и инвалидности.

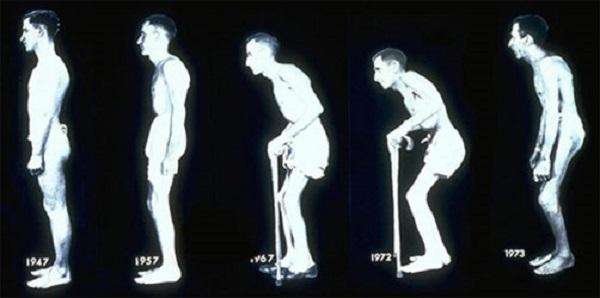

Внешне недуг обезображивает человека, делая его невысоким, горбатым, с перманентно согнутыми ногами и руками (см. фото).

Лечение

Основная цель лечения данного патогенеза —, ликвидировать причину и снизить риски осложнений. Достигается эта цель путем приема нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикоидных гормонов, физиотерапии, гимнастики, массажа.

Терапия должна служить повышению защитных сил организма и устранению болевого синдрома.

Лечение анкилозирующего спондилита не может гарантировать полного восстановления функций опорно-двигательного аппарата.

В большинстве случаев, в результате лечения удается остановить прогрессирование недуга, но позвоночный столб к этому времени уже достаточно деформирован и не в силах приобрести здоровый вид. В таких случаях лечащий врач принимает решение оперативного вмешательства с целью установления импланта сустава.

Болезнь Бехтерева: прогноз для жизни

Медикаментозное лечение анкилозирующего спондилита призвано на время улучшить самочувствие, устранив причины развития аутоиммунной реакции организма.

Однако, с большой вероятностью специалисты предсказывают рецидивы патологии.

Спустя время после терапии болезнь снова начинает докучать пациенту, разрушая и деформируя позвоночный столб, приводя к полному его обездвиживанию.

В такой ситуации человек обречен ежедневно следить за здоровьем своего организма, в частности —, опорно-двигательной системы, с целью поддержания хорошего самочувствия, прибегая к ЛФК, массажу, физиотерапии, санаторно-курортному лечению.

Заключение

Симптомы и лечение анкилозирующего спондилита зависят от степени нанесенного организму ущерба патологией.

Понимая, как развивается спондилит, пациенту легче предотвратить серьезные последствия недуга —, такие, как инвалидность и обездвиженность.

СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Год утверждения 2018

Профессиональные ассоциации:

- Ассоциация ревматологов России

Оглавление

1. Краткая информация

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) – хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся обязательным поражением КПС и/или позвоночника с потенциальным исходом в анкилоз, с частым вовлечением энтезисов и периферических суставов.

Группа спондилоартритов (СпА):

- анкилозирующий спондилит

- реактивный артрит

- псориатический артрит

- спондилоартрит при воспалительных заболеваниях кишечника

- недифференцированные СпА.

Этиология не ясна.

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) - мультифакториальное заболевание с наследственной предрасположенностью.

Гены предрасположенности к анкилозирующему спондилиту с % генетического риска:

- HLAB27 - 16-23%

- кластер IL1 - 4-6%

- ERAP1 - 0,34%

- IL23R - 0,31%

- KIF21B -0,25% и другие.

Триггерные факторы внешней среды:

- травма

- стрессовые факторы (физиологические, холодовые, психоэмоциональные).

В основе заболевания два патофизиологических процесса:

- воспаление

- образование синдесмофитов.

Распространенность анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева) зависит от частоты HLAB27 в популяции - от 0,02% до 2,0%.

В России распространенность 0,1-0,2%.

В России на 2009г. зарегистрировано 39,4 тысяч больных АС (0,034%) при ежегодном выявлении 4-6 тысяч новых случаев.

Пик заболеваемости в 25-35 лет.

- до 18 лет - 10-20% случаев,

- старше 50 лет 5-7%.

Мужчины болеют в 3-6 раз чаще. В последние годы соотношение приближается к 2:1, при ранних формах - к 1:1.

Исходы благоприятнее, чем при ревматоидном артрите, при равной частоте инвалидизации.

Продолжительность жизни практически не отличается от популяционной.

М45 - Анкилозирующий спондилит

Специальной классификации не существует.

Для ежедневной практики используют временную клиническую классификацию:

Основной диагноз: Анкилозирующий спондилит (М 45)

На основании модифицированных Нью-Йоркских критериев (1984г.):

- Боль в нижней части спины более 3 мес., уменьшающаяся после физических упражнений

- Ограничение движений в поясничном отделе

- Ограничение дыхательной экскурсии грудной клетки

Рентгенологический: Сакроилиит двусторонний (стадия ≥2) или односторонний (стадия 3-4).

Клиническая стадия:

- Ранняя (нерентгенологическая) - достоверный сакроилиит (СИ) только на МРТ.

- Развернутая: на обзорной рентгенограмме таза достоверный СИ, но без четких синдесмофитов.

- Поздняя: на обзорной рентгенограмме таза достоверный СИ и четкие структурные изменения в позвоночнике (синдесмофиты).

Активность болезни:

- По индексам ASDAS и BASDAI (низкая, умеренная, высокая и очень высокая)

Внеаксиальные проявления:

- Артрит (отдельно отмечается коксит)

- Энтезит

- Дактилит

Внескелетные проявления:

- Увеит

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)

- Псориаз

- IgA- нефропатия

- Нарушение проводимости сердца и аортит

Дополнительная иммуногенетическая характеристика – HLAB27

- HLAB27 – позитивный

- HLAB27 – негативный

Функциональный класс:

- I – полностью сохранены самообслуживание, все виды деятельности

- II – сохранены самообслуживание, профессиональная деятельность, ограничена непрофессиональная

- III – сохранено самообслуживание, ограничены все виды деятельности

- IV – ограничены самообслуживание и вся деятельность

Осложнения:

- вторичный системный амилоидоз

- остеопороз (системный)

- аортальный порок сердца

- нарушение ритма сердца

- перелом синдесмофита

- подвывих в атлантоаксиальном суставе, нестабильностью шейного отдела

- анкилозы и контрактуры периферических суставов

- нарушение функции тазобедренных суставов

- шейно-грудной кифоз

Примеры формулировки клинических диагнозов:

- Анкилозирующий спондилит, ранняя стадия, очень высокая активность (BASDAI 7,8; ASDAS С-РБ – 3,7), с внеаксиальными (энтезиты пяток, артрит) и внескелетными (увеит) проявлениями, HLA B27 позитивный, ФК II.

- Анкилозирующий спондилит, развернутая стадия, активность высокая (BASDAI 5,8; ASDAS С-РБ – 2,5), с внеаксиальными проявлениями (двусторонний коксит), HLA B27 позитивный, ФК II.

- Анкилозирующий спондилит, поздняя стадия, активность умеренная (BASDAI 3,8; ASDAS С-РБ – 2,0), HLA B27 позитивный, ФК II. Шейно-грудной кифоз (затылок-стена – 10 см).

2. Диагностика анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева)

- поражение аксиального скелета (позвоночник, КПС и тазобедренные суставы);

- артриты и энтезисы (энтезиты) часто;

- нередко поражение глаз (увеиты), кожи (псориаз), кишечника, сердца (аортит, нарушение проводимости) и почек;

- без существенных половых различий;

- без отрицательного влияния на фертильность, беременность и роды.

- длительность от 3 и более месяцев, в начале заболевания может быть кратковременной, рецидивирующей;

- постепенное нарастание интенсивности;

- усиление интенсивности боли и скованности после отдыха, уменьшение - после физической активности или через 24-48 часов после НПВП;

- во время обострения просыпаются ночью, чтобы подвигаться и/или принять НПВП;

- часто утренняя скованность в спине и/или суставах;

- ранний симптом – попеременная перемежающаяся боль в ягодицах;

- иррадиация боли по задней поверхности бедра.

Артрит в дебюте АС:

- обычно моно- или олиго-;

- часто поражаются суставы нижних конечностей и асимметрично;

- отсутствие ревматоидного фактора в сыворотке;

- наличие HLA-B27 или семейного анамнеза;

- воспаление энтезисов (энтезит) часто пяток, таза;

- нередко внескелетные проявления.

Функциональные тесты для определения ограничения движений в позвоночнике:

- модифицированный тест Шобера

- измерение бокового сгибания

- расстояние козелок-стена и затылок-стена

- измерение ротации в шейном отделе

- максимальное расстояние между лодыжками

- экскурсия грудной клетки

- 44 суставов

- отдельный осмотр и пальпация энтезисов

- общетерапевтический осмотр.

Анализ крови на HLAB27 однократно - вспомогательная роль, неспецифический тест

СОЭ – высокочувствительный, но неспецифичный и нестабильный маркер системного воспаления

СРБ (количественным методом, мг/л):

- наиболее чувствительный биомаркер;

- независимый предиктор быстрого структурного прогрессирования АС;

- стабильнее и воспроизводимее при воспалении, нежели СОЭ.

СОЭ и С-РБ - компоненты индекса активности АС, у 50% больных не соответствуют клинической активности заболевания.

Для выявления противопоказаний, факторов риска нежелательных реакций (НР):

- общий анализ крови;

- биохимический анализ крови: АСТ и АЛТ, креатинин, глюкоза, клиренс креатинина;

- маркеры вирусов гепатита В, С и ВИЧ;

- тест на беременность.

Оценка индексов BASDAI и ASDAS:

- при очень высокой, высокой и умеренной активности каждые 3 месяца

- при низкой активности или ремиссии 1 раз в 6 месяцев

- окулиста;

- гастроэнтеролога;

- дерматолога;

- кардиолога;

- фтизиатра (при назначении ГИБП);

- ортопеда;

- акушера-гинеколога (при планировании беременности).

3. Лечение анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева)

Основные методы ведения больных АС:

- Мультидисциплинарный подход при координации ревматолога;

- Оптимальная терапия на основе сотрудничества врача и больного;

- Базис оптимальной терапии - комбинация нефармакологических и фармакологических методов.

Лечение индивидуальное согласно:

- Имеющимся клиническим проявлениям;

- Выраженности симптомов и наличия факторов неблагоприятного прогноза;

- Общего клинического статуса.

Цель лечения - достижение ремиссии или (альтернатива) низкой активности болезни.

Современная стратегия лечения АС:

- активное назначение противовоспалительной терапии с момента диагностики;

- частый и объективный контроль состояния пациента;

- изменение схемы лечения при недостаточном ответе на терапию;

- постоянное динамическое наблюдение.

Лечение проводит врач-ревматолог.

- уменьшение (купирование) воспаления;

- улучшение самочувствия;

- увеличение функциональных возможностей;

- замедление (предотвращение) структурных повреждений.

Лекарственные средства при АС:

- НПВП;

- Анальгетики;

- Глюкокортикоиды;

- Синтетические базисные противовоспалительные препараты (c-БПВП);

- Ингибиторы фактора некроза опухоли α (иФНО-α);

- Ингибиторы интерлейкина 17 (иИЛ17).

НПВП

Вне зависимости от стадии заболевания препараты первой линии – НПВП.

Непрерывный прием при наличии факторов риска прогрессирования и осложнений и/или наличии предикторов хорошего ответа на терапию.

Нет преимуществ какого-либо НПВП.

Непрерывный прием НПВП.

Показание к смене на другой НПВП - неэффективность или неполная эффективность.

Полная терапевтическая доза:

- высокая активность (BASDAI≥4,0; ASDASсрб>2,1);

- умеренная активность (1,3≤ASDASсрб≤2,1).

Уменьшение суточной дозы НПВП или отмена - после достижения клинической, лабораторной и МРТ-ремиссии.

НПВП в минимальной дозе:

-

низкая активность (BASDAI

Не рекомендуются системные ГК:

- при аксиальной форме АС,

- при внеаксиальных проявлениях – только локальное введение ГК 1 раз в 3 месяца для быстрого противовоспалительного эффекта

Локальное введение ГК в область КПС под контролем УЗИ, КТ.

Высокие дозы (суммарно 1000-1500 мг) метилпреднизолона в/в 3 дня существенно улучшают все клинические проявления от 2 недель до года.

Синтетические базисные противовоспалительные препараты (с-БПВП)

- Не эффективны с-БПВП (сульфасалазин, метотрексат, лефлюномид) у пациентов только с поражением аксиального скелета.

- Рекомендуетсясульфасалазин не менее 2 г/сутки при внеаксиальных проявлениях.

- При неэффективности или непереносимости сульфасалазина при внеаксиальных проявлениях (артрит, дактилит)рекомендуется метотрексат не менее 15 мг/неделю.

Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП)

Все ГИБП (инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, голимумаб, цертолизумаба пэгол) обладают сходной эффективностью.

На ранних стадиях АС эффективность ГИБП выше.

ГИБП показаны при отсутствии противопоказаний:

- при высокой активности (BASDAI >4 или ASDAS >2,1) и неэффективности 2-х последовательно назначенных не менее 4-х недель НПВП в полной дозе;

- при BASDAI> 4 или ASDAS >2,1, периферическом артрите и неэффективности 3 месяцев сульфасалазина от 2 г/сутки и не менее 2-х внутрисуставных инъекций ГК;

- рецидивирующий или хронический увеит (иФНО-α);

- быстропрогрессирующий коксит.

При аксиальном варианте не эффективно назначать с-БПВП перед ГИБП или одновременно.

При потере эффективности иФНО-α рекомендуется переход на другой иФНО-α или иИЛ-17.

Предикторы хорошего ответа на иФНО-α:

- молодой возраст

- небольшая длительность заболевания

- низкий уровень функциональной недостаточности

- высокие уровни СРБ/СОЭ

- носительство B27 антигена

- признаки активного воспаления на МРТ.

Перевод на другой иФНО-α или иИЛ17, если за 12 недель ГИБП нет уменьшения ASDAS ≥1.1 и BASDAI ≥2.

При достижении стойкой ремиссии на фоне ГИБП не менее 3-х месяцев терапию можно модифицировать увеличением интервалов между введениями без снижения дозы.

- инфликсимаб 5 мг/кг в/в/кап 0–2–6 нед., далее каждые 6–8 недель;

- адалимумаб 40 мг 1 раз в 2 недели п/к;

- этанерцепт 50 мг 1 раз в неделю п/к;

- голимумаб 50 мг 1 раз в 28 дней п/к, при весе более 100 кг по 100 мг;

- цертолизумаб пэгол 400 мг 0–2–4 нед п/к, далее 200 мг 1 раз в 2 недели или 400 мг в 4 нед.;

- секукинумаб 150 мг на 0, 1, 2 и 3 нед. п/к, далее, с 4-й недели каждый месяц.

Оценка эффективности терапии ГИБП через 12 недель от начала и далее каждые 3 месяца.

Не показаны ГИБП при декомпенсированной сердечной недостаточности (III и IV по NYHA).

- развитие сердечной недостаточности;

- рецидивирующие серьезные инфекции;

- выявление ЗНО.

При воспалительных заболеваниях кишечника используются только моноклональные антитела:

- инфликсимаб

- адалимумаб

- голимумаб

- цертолизумаба пэгол.

При высоком риске реактивации туберкулеза предпочтительны:

- этанерцепт

- секукинумаб.

ГИБП у пациентов с вирусным гепатитом С:

- без ограничений после полного курса эффективной противовирусной терапии;

- на фоне противовирусной терапии под динамическим контролем вирусной нагрузки и функции печени.

ГИБП у больных гепатитом В:

- препарат выбора – этанерцепт;

- инфликсимаб противопоказан;

- 1-10% случаев активации инфекции;

- носителям HBsAg показано превентивное назначение нуклеотидных аналогов 12 мес.;

- при антителах к ядерному антигену (анти-HBс) можно ограничиться наблюдением без противовирусной терапии;

- при выявлении ДНК вируса гепатита B и отсутствии HBsAg лечение только на фоне противовирусной терапии.

Замена оригинального ГИБП на биоаналог только при консенсусе лечащего врача и пациента.

ГИБП пациентам с нр-аксСПА, соответствующим критериям ASAS, по тем же принципам, что и пациентам АС.

Эндопротезирование или артродез суставов при выраженных структурных изменениях со стойкой болью и нарушениями функции.

Лечебная артроскопия при стойком синовите и отсутствии эффекта от консервативной терапии.

Хирургическое лечение кифотической деформации показано при тяжелом кифозе и невосполнимой потере горизонтального видения.

Обучение пациентов с АС (школы больных).

4. Реабилитация после анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева)

Ежедневная лечебная физкультура.

Постоянные занятия ЛФК:

- Уменьшение прогрессирования анкилозов;

- Профилактика и лечение деформаций;

- Увеличение мышечной силы и уменьшение мышечного спазма и болевого синдрома;

- Правильная двигательная компенсация/стереотип;

- Увеличение дыхательной возможности легких;

- Улучшение самочувствия.

Краткосрочная эффективность с низким уровнем доказательности:

- гидротерапия,

- мануальная терапия,

- чрезкожная электронейростимуляция.

5. Профилактика анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева)

Первичная профилактика АС не разработана.

Избегать факторы, провоцирующие обострение болезни.

Отказ от курения:

- фактор риска прогрессирования АС,

- снижает эффективность иФНО-α,

- увеличивает летальность.

Медико-генетическое консультирование для определения риск возникновения АС у ребенка, рожденного больными.

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания

Только планируемая беременность.

- в период ремиссии или минимальной клинико-лабораторной активности не менее 3-6 месяцев,

- при отсутствии функциональной недостаточности любого органа или системы,

- на фоне минимальной лекарственной нагрузки.

Лекарственная терапия до и во время беременности

- непостоянный прием для уменьшения болей в суставах;

- не рекомендуетсярегулярный приём на 8-14 неделе (крипторхизм у детей).

НПВП:

- временная отмена перед зачатием при проблемах фертильности (подавляют овуляцию);

- с-НПВП противопоказаны беременным;

- с 32-й недели не рекомендуются все НПВП.

Прекращение ацетилсалициловой кислотой за неделю до родов с эпидуральной анестезией.

ГК:

- при необходимости контроля активности используют в течении всей беременности.

- относительно безопасны препараты короткого действия (преднизолон, метилпреднизолон) в низких и средних дозах (5-20мг/сут преднизолона);

- высокие/умеренные дозы повышают риск преэклампсии, гипертензии, гестационного СД, инфекций и преждевременного вскрытия плодного пузыря.

- длительно получающим ГК при родах рекомендуютсястрессовые дозы ГК.

Метотрексат:

- противопоказан при беременности;

- в детородном возрасте всегда используется под прикрытием контрацептива;

- отменяется за 3 месяца до зачатия;

- при лечении низкой дозой (˂20мг/нед) в течение 3 мес. до зачатия показана фолиевая кислота 5мг/сут;

Сульфазалазин не более 2г/сутки:

- вместе с фолиевой кислотой 5мг/сут в течение всей беременности при необходимости (внеаксиальные проявления).

Этанерцепт или адалимумаб:

- при наличии показаний до конца II триместра;

- при необходимости продолжения ГИБП из-за высокой активности вакцинация ребенка живыми вакцинами откладывается до 7-месячного возраста.

Цертолизумаб пегол:

- в течение всей беременности как относительно безопасный.

Голимумаб:

- в I триместре беременности.

Читайте также: