Возбудители менингококкового менингита относятся к роду

Глава 16. Менингококки

Род Neisseria включает два вида микробов, патогенных для человека: N. meningitidis и N. gonorrhoeae. Neisseria meningitidis были выделены из цереброспинальной жидкости больного Вексельбаумом (1887).

Морфология. Менингококки - это парные кокки, состоящие из двух бобовидных кокков, лежащих вогнутыми сторонами друг к другу, наружные стенки у них выпуклые (см. рис.4). Размер каждого кокка 0,6-0,8 × 1,2-1,5 мкм. Они полиморфны. Менингококки неподвижны, не имеют спор, образуют капсулу. Грамотрицательны. В чистых культурах располагаются тетрадами и в виде отдельных кокков без определенного порядка, а в мазках, приготовленных из спинномозговой жидкости, чаще располагаются попарно. В гнойном материале находятся внутри лейкоцита.

Культивирование. Менингококки - аэробы. Они требовательны к питательным средам, размножаются только на средах, содержащих нативный белок (сыворотку, кровь). Растут при температуре 36-37° С (при 25° С рост прекращается), рН среды 7,4-7,6. Для их размножения необходима влажная среда и повышенное количество углекислоты (фактор, стимулирующий их рост). Посев следует производить на свежеприготовленную среду.

На плотных питательных средах менингококки образуют небольшие 2-3 мм в диаметре, нежные, полупрозрачные, голубоватые, вязкие колонии. В бульоне с сывороткой менингококки дают легкую муть и небольшой осадок. Свежевыделенные штаммы в S-форме. Старые культуры могут диссоциировать, образовывать шероховатые R-формы колоний.

Ферментативные свойства. Биохимически менингококки мало активны. Они расщепляют глюкозу и мальтозу с образованием кислоты. Протеолитические свойства у них не выражены (не створаживают молоко, желатин не разжижают).

Патогенность менингококков обусловливается наличием капсулы, которая препятствует фагоцитозу, пи лей, способствующих прикреплению микроба к поверхности эпителиальных клеток, и образованием ферментов: гиалуронидазы и нейраминидазы.

Токсинообразование. При разрушении бактериальных клеток высвобождается сильный термоустойчивый эндотоксин, который является липополисахаридом клеточной стенки. При заболевании он обнаруживается в крови и в спинномозговой жидкости больных. Тяжесть заболевания часто зависит от количества накопившегося токсина.

Антигенная структура. По полисахаридному (капсульному) антигену менингококки разделяют на серогруппы: А, В, С, D, X, Y U-135 29E (всего девять серогрупп).

Согласно международной классификации основными группами являются А, В и С. Менингококки группы А часто вызывают генерализованные процессы и имеют наибольшее эпидемиологическое значение. Менингококки групп В и С вызывают спорадические заболевания. Остальные серогруппы мало изучены.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Менингококки малоустойчивы. Температура 70° С губит их через 2-3 мин, 55° С - через 5 мин. В отличие от других кокков этой группы они плохо переносят низкую температуру, особенно чувствительны к температурным колебаниям.

Обычные концентрации дезинфицирующих растворов губят их быстро.

Восприимчивость животных. В естественных условиях животные не чувствительны к менингококкам. Но при субдуральном введении менингококков обезьянам можно вызвать у них заболевание.

Внутрибрюшинное заражение морских свинок и белых мышей вызывает их гибель за счет действия эндотоксина.

Источники инфекции. Больной человек и бактерионоситель.

Пути передачи. Основной путь воздушно-капельный.

Заболевания у человека:

3) цереброспинальный эпидемический менингит.

Патогенез. Попав на слизистую оболочку носоглотки, менингококки могут там локализоваться, обусловив носительство или вызвать острый назофарингит. Если они проникают в лимфатические сосуды, кровь и генерализуются, то вызывают глубокие изменения в паренхиматозных органах за счет действия эндотоксина. Развивается менингококкцемия. При проникновении менингококков в мозговые оболочки возникает гнойное воспаление - менингит. При менингококковом менингите спинномозговая жидкость мутная (в отличие от туберкулезного менингита). При спинномозговой пункции жидкость вытекает струей вследствие повышенного внутричерепного давления. Менингеальные явления характеризуются головной болью, ригидностью затылка, рвотой и т. д. Менингитом чаще болеют дети. У взрослых чаще заражение ограничивается носительством или назофарингитом.

Иммунитет. Постинфекционный иммунитет напряженный, он обусловливается опсонинами, комплементсвязывающими и бактериоцидными антителами. От интенсивности образования антител к полисахаридным и белковым антигенам зависит течение заболевания.

Профилактика. Сводится к раннему выявлению носителей, изоляции заболевших назофарингитом. Больные подлежат госпитализации.

Специфическая профилактика. Разработана химическая вакцина, состоящая из полисахаридов серогрупп А и С. Для экстренной профилактики используется иммуноглобулин.

Лечение. Антибактериальные препараты - пенициллин, левомицетин, ампициллин.

1. Каковы морфологические свойства менингококков?

2. На каких средах выращивают менингококки и какие условия необходимы для их размножения?

3. Какова биохимическая активность менингококков и их устойчивость во внешней среде?

4. Какие заболевания вызывают менингококки?

5. По какому антигену делят менингококки на серогруппы?

Цель исследования: выявление менингококка и определение его серогруппы.

1. Спинномозговая жидкость.

2. Отделяемое слизистой оболочки носоглотки.

Способы сбора материала

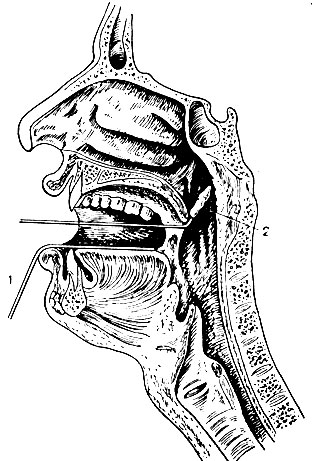

Рис. 39. Взятие слизи из носоглотки для исследования на менингококки. 1 - шпатель; 2 - тампон для взятия материала

Ход исследования

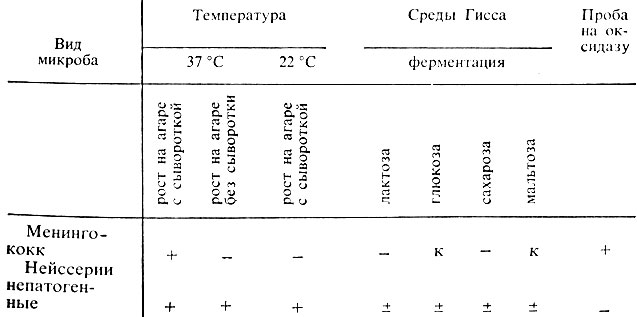

Производят учет результатов (табл. 27)

Таблица 27. Дифференциация менингококков от непатогенных нейссерий

Примечание. + рост (положительная проба); - отсутствие роста; к - кислота.

Определение группы менингококка. После получения чистой культуры менингококка проводят серологическое определение группы. Для этого используют коммерческие агглютинирующие и преципитирующие сыворотки.

На предметное стекло наносят по одной капле неразведенных агглютинирующих сывороток групп А, В, С и др., каплю изотонического раствора натрия хлорида (контроль). К каждой капле прибавляют одну петлю выделенной культуры. Наличие агглютинации в одной из капель определяет группу выделенной культуры.

Для выявления серогрупп можно ставить реакцию преципитации в геле (см. главу 32).

В настоящее время с диагностической целью используют серологические методы диагностики: сыворотку обследуемых лиц исследуют в РНГА с менингококковым эритроцитарным диагностикумом А, С и других серогрупп.

1. Какой материал служит для выявления менингококков при заболевании менингитом?

2. Как транспортируют исследуемый материал?

3. Что прибавляют к собранному материалу для подавления роста грамположительных кокков?

4. От каких микроорганизмов необходимо дифференцировать менингококки, какие методы исследования проводят для дифференциации?

5. Какую реакцию ставят для определения серогруппы менингококков?

1. Подготовьте тампон, изогните его под углом 135° и возьмите друг у друга слизь из носоглотки. Посейте ее на агар с сывороткой.

2. Изучите под микроскопом мазок из культуры менингококка и зарисуйте его.

Агар с сывороткой (см. главу 7).

Среда с линкомицином. К 80 мл расплавленного и остуженного до температуры 50° С 2% агара добавляют 20 мл лошадиной или бычьей сыворотки, 0,5-0,7 мл раствора линкомицина в рабочем разведении (рабочее разведение 0,001 мг на 1 мл среды). После перемешивания среду разливают в чашки Петри. Раствор линкомицина готовят на стерильной воде и сохраняют в холодильнике.

Основные факты

Возбудителями менингита являются различные микроорганизмы, включая бактерии, грибок и вирусы. Менингококковый менингит — это бактериальная форма менингита, серьезная инфекция, поражающая оболочки мозга. Он может приводить к тяжелому поражению мозга, а при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается смертельным исходом.

Бактерия Neisseria meningitidis, вызывающая менингококковый менингит, особенно опасна из-за способности провоцировать масштабные эпидемии. Выявлено 12 серогрупп N. meningitidis, 6 из которых (A, B, C, W, X и Y) могут вызывать эпидемии.

Масштабы поражения менингококковым менингитом варьируются от спорадических случаев и небольших кластеров до масштабных эпидемий во всем мире при сезонных колебаниях. Заболеть может любой человек любого возраста, но в основном эта болезнь поражает младенцев, детей дошкольного возраста и молодых людей.

Передача инфекции

Бактерия Neisseria meningitidis инфицирует только людей, животного резервуара не существует. Бактерия передается от человека человеку через капли выделений из дыхательных путей или горла носителя. Курение, а также тесный и продолжительный контакт, такой как поцелуй, чихание или кашель в сторону другого человека или проживание в непосредственной близости с инфицированным человеком-носителем, способствует распространению болезни. Массовые мероприятия (свежий пример — паломничество мусульман (хадж) и народные гуляния) облегчают передачу бактерии N. meningitidis.

Бактерии могут переноситься в горле, и иногда, подавляя защитные силы организма, инфекция попадает через кровоток в мозг. Считается, что в любой момент времени 1%–10% населения являются носителями N.meningitidis в горле. Однако в эпидемических ситуациях число носителей может быть выше (от 10% до 25%).

Симптомы

Обычно инкубационный период длится четыре дня, но может варьироваться от 2 до 10 дней. Самыми распространенными симптомами являются ригидность затылочных мышц, высокая температура, чувствительность к свету, спутанность сознания, головная боль и рвота. У младенцев также часто наблюдается выбухание родничка и вялость. Менее распространенной, но еще более тяжелой (часто смертельной) формой менингококковой инфекции является менингококковый сепсис, для которого характерны геморрагическая сыпь и быстро развивающийся циркуляторный коллапс. Даже в случае диагностирования и надлежащего лечения на ранних стадиях болезни 8%–15% пациентов умирают, как правило, через 24–48 часов после появления симптомов. При отсутствии лечения менингококковый менингит в 50% случаев заканчивается смертельным исходом. У 10%–20% выживших людей бактериальный менингит может приводить к повреждению мозга, потере слуха или инвалидности.

Диагностика

Первоначальный диагноз менингококкового менингита может быть поставлен при клиническом осмотре с последующим проведением спинномозговой пункции для выявления гнойной спинномозговой жидкости. Иногда бактерии можно увидеть при исследовании спинномозговой жидкости под микроскопом. Диагноз поддерживается или подтверждается путем выращивания бактерий из образцов спинномозговой жидкости или крови на основе реакции агглютинации или полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для определения мер по борьбе с инфекцией важно идентифицировать серогруппы и провести тестирование на чувствительность к антибиотикам.

Эпидемиологический надзор

Эпидемиологический надзор — от выявления случаев заболевания до их расследования и лабораторного подтверждения — крайне важен для борьбы против менингококкового менингита.

Основные цели эпиднадзора:

- обнаружение и подтверждение вспышек заболевания;

- обнаружение и подтверждение вспышек заболевания;

- оценка бремени болезни;

- мониторинг профилей устойчивости к антибиотикам;

- мониторинг циркуляции, распространения и эволюции отдельных менингококковых штаммов (клонов);

- оценка эффективности стратегий по контролю над менингитом, в частности, программ профилактического вакцинирования.

Лечение

Менингококковая инфекция потенциально смертельна и всегда должна рассматриваться как медицинская чрезвычайная ситуация. Пациента необходимо госпитализировать в больницу или центр здравоохранения, но изолировать его необязательно. Соответствующее лечение антибиотиками необходимо начинать как можно раньше, в идеале сразу же после проведения спинномозговой пункции в случае, если такая пункция может быть выполнена незамедлительно. В случае лечения, начатого до проведения спинномозговой жидкости, выращивание бактерий из спинномозговой жидкости и подтверждение диагноза может быть затруднено. Однако необходимость подтверждения диагноза не должна являться причиной промедления с лечением.

Инфекцию можно лечить с помощью целого ряда антибиотиков, включая пенициллин, ампициллин и цефтриаксон. В условиях эпидемий в районах Африки со слабой инфраструктурой здравоохранения и ограниченными ресурсами предпочтительным препаратом является цефтриаксон.

Профилактика

Уже более 40 лет для борьбы с менингококковой инфекцией используются лицензированные вакцины. В течение этого времени произошло три серьезных улучшения с точки зрения охвата штаммов и доступности вакцин, однако универсальная вакцина против менингококкового менингита до сих пор не разработана. Вакцины эффективны против конкретных серогрупп, а срок действия их защиты различен.

Существует три типа вакцин:

Полисахаридные вакцины используются в основном в Африке в ответ на вспышки заболевания:

Они бывают двухвалентными (группы А и С), трехвалентными (группы А, С и W) или четырехвалентными (группы А, С, Y и W).

Полисахаридные вакцины не действуют на детей в возрасте до 2 лет.

Срок действия вакцины — три года, но вакцинация не приводит к формированию коллективного иммунитета.

Конъюгированные вакцины используются для профилактики (включены в календарь профилактических прививок и в кампании профилактической иммунизации) и для реагирования на вспышки заболевания:

Такие вакцины позволяют сформировать длительный иммунитет (свыше 5 лет), предотвращают перенос инфекции и приводят к формированию коллективного иммунитета.

Кроме того, они могут быть использованы для вакцинации детей старше одного года.

Доступны следующие вакцины:

моновалентная (группа С),

моновалентная (группа А),

четырехвалентная (группы A, C, Y, W).

Вакцина на основе белков против N. meningitidis B. Данная вакцина была включена в календарь профилактических прививок (в одной стране по состоянию на 2017 г.) и также используется для реагирования на вспышки заболевания.

Незамедлительное профилактическое назначение антибиотиков лицам, находившимся в тесном контакте с больным, снижает риск передачи инфекции.

Предпочтительным антибиотиком является ципрофлоксацин, а альтернативным — цефтриаксон.

Меры реагирования в области глобального общественного здравоохранения: успешное введение конъюгированной вакцины против менингококковой инфекции серогруппы А в Африке

ВОЗ содействует реализации стратегии, предусматривающей обеспечение готовности к эпидемиям, проведение профилактики и принятие ответных мер. В основе обеспечения готовности лежит эпиднадзор — от выявления случаев заболевания до их расследования и лабораторного подтверждения. Профилактика включает иммунизацию всех людей из возрастных групп, подверженных наибольшему риску инфицирования, конъюгированной вакциной против соответствующей серогруппы. Ответные меры включают безотлагательное и надлежащее ведение случаев заболевания, а также последующую массовую вакцинацию еще неохваченного населения.

Эпидемии менингита в африканском менингитном поясе ложатся тяжелым бременем на системы общественного здравоохранения. В декабре 2010 г. в Африке была проведена массовая кампания вакцинации новой конъюгированной вакциной против менингококка группы А для целевой группы в возрасте от одного года до 29 лет. По состоянию на ноябрь 2017 г. в 21 стране из менингитного пояса было вакцинировано свыше 280 миллионов человек.

Эта вакцина намного безопаснее и дешевле по сравнению с остальными вакцинами (примерно 0,60 долл. США за одну дозу; цена других менингококковых вакцин колеблется от 2,50 до 117,00 долл. США за одну дозу(1)). Кроме того, ее термостабильность позволяет использовать ее в условиях систем с регулируемой температурой (СТС). Вакцина продемонстрирована высокую эффективность с точки зрения сокращения заболеваемости и эпидемиологической опасности: на 58% сократилась заболеваемость менингитом и на 60% — риск возникновения эпидемий. В настоящее время данная вакцина используется при плановой иммунизации детей. Ожидается, что при сохранении широкого охвата вакцинации, эпидемии менингококковой инфекции А в этом регионе Африки будут ликвидированы. Однако другие менингококковые серогруппы, такие как W, X и C, продолжают вызывать эпидемии и около 30 000 случаев заболеваний ежегодно в менингитном поясе. ВОЗ намерена ликвидировать менингококковые заболевания как проблему общественного здравоохранения.

(1) Ориентировочные цены в государственном и частном секторах, согласно данным ЮНИСЕФ, ПАОЗ и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

/. Морфология менингококка

2. Биология и кулыпуральные свойства менингококка

3. Антигенное строение, серотипы

1. Возбудитель эпидемического менингита человека — менингококк (Neisseria meningitidis) впервые был открыт в 1887 г. Менингококки могут быть обнаружены в носоглотке человека и вызывают у последнего в ряде случаев ринофарингит. Особого внимания в патологии человека заслуживают как возбудители воспаления мозговых оболочек (цереброспинальный менингит) и иногда сепсиса.

Морфология менингококка. Менингококки представляют собой грамотрицательные сферические клетки диаметром 0,6— 0,8 мкм. Расположенные попарно. Парное расположение выражено особенно ясно при рассмотрении мозгов, изготовленных из спинномозговой жидкости. В спинномозговой жидкости менингококки часто располагаются внутриклеточно и имеют форму кофейного зерна. В ряде случаев можно наблюдать их в значительном количестве внеклеточно. В мазках из культур менингококки располагаются попарно, иногда в виде тетрад. Характерной особенностью менингококков является их полиморфизм. В мазках из свежих культур они имеют вид небольших сферических клеток, в старых (3—5 суток) культурах наряду с небольшими сферическими клетками могут наблюдаться в значительном количестве гигантские клетки этих микробов. Менингококки неподвижны, жгутиков не имеют, спор не образуют.

При изучении культур под электронным микроскопом обнаружена трехслойная клеточная стенка, образованная белками, липидами и липополисахаридами, снаружи имеется слой полисахарида, который формирует капсулу.

2. Менингококки — аэробы, биохимически малоактивны, разлагают только глюкозу и мальтозу. Оптимальная температура, при которой наблюдается хороший рост, лежит в пределах 35— 37 "С. Менингококки исключительно требовательны к составу питательных сред, размножаются только в присутствии человеческого или животного белка или специального набора аминокислот.

Хорошо растут на таких питательных средах, как среда Леффлера и различные яичные среды. При посеве на плотные питательные среды (сывороточный агар) через 18—24 ч образуются колонии менингококка. Они бесцветны, нежны, имеют диаметр от 0,5 до 1,5 мм, по внешнему виду напоминают колонии шигелл Флекснера. На средах с добавлением крови колонии непрозрачны, беловато-серые и достигают больших размеров. В бульоне рост появляется в виде равномерной мути с нежной пленкой на поверхности.

Устойчивость к физическим и химическим факторам. Устойчивость менингококка к различным физическим и химическим факторам весьма низкая. Менингококки гибнут в течение 5 мин и даже быстрее при температуре 55 °С. К низкой температуре они устойчивы. 1%-ный раствор фенола или 0,1%-ный раствор сулемы убивают менингококков в течение 1—2 мин, очень чувствительны они ко всем дезинфектантам. Прямой солнечный свет убивает менингококки за 2—8 ч, под действием ультрафиолетовых лучей возбудитель погибает практически мгновенно.

3. Возбудители экзотоксина не образуют, но при гибели микробной клетки высвобождается эндотоксин липополисахаридной природы. По антигенной структуременингококки подразделяются на ряд серологических групп: А, В, С, D, X, Y, Z и др. Серологические группы менингококков отличаются друг от друга особенностями антигенной структуры. Менингококки имеют следующие виды антигенов:

• представленные белками и полисахаридами;

• видовой антиген белковой природы;

• группоспецифические, представленные гликопротеидным комплексом;

• типоспецифические, белковой природы, позволяющие разграничивать различные серотипы, в основном серологических групп В и С. Менингококковые антигены не являются строго специфичными. Это затрудняет оценку результатов серологического обследования людей при изучении иммунологического к менингококковой инфекции.

Под влиянием сульфаниламидов и антибиотиков проявляется изменчивость менингококков. Изменчивость касается морфологических, гистохимических и антигенных свойств микробов. Особенно лабильными являются антигенные свойства: образование неагглютинирующихся типовыми сыворотками вариантов и штаммов, агглютинирующихся несколькими типовыми сыворотками. Установлена способность менингококка к образованию таких измененных вариантов, как L-формы, формы гете-роморфного роста.

L-формы могут быть стабильными и нестабильными, они обладают значительной резистентностью к пенициллину. L-формы являются одним из причинных факторов затяжного течения менингококковых менингитов.

Вопрос 55.Лабораторная диагностика менингококковой инфекции

1. Забор материала

2. Бактериоскопический и бактериологический методы исследования

1. Для исследования берут:

• слизь из носоглотки;

• розеолы при менингококковом сепсисе;

• у умерших исследуют гной из спинномозговых оболочек и материал из воспалительных органов.

Спинномозговая жидкость берется при люмбальной пункции в 3 пробирки. Спинномозговая жидкость исследуется в лаборатории с помощью:

• общего анализа (реакция Панди, количество белка ицитоз);

• биохимического анализа (определение сахара и хлоридов);

Пробирка со спинномозговой жидкостью может сохраняться в течение нескольких часов в термостате при температуре 37 °С.

Макроскопически жидкость при менингококковом менингите может быть слегка мутноватой, мутной, гнойной, густой с желтоватым или зеленоватым оттенком. В клеточном составе преобладают нейтрофилы, общее количество белка повышенно —от 0,66 до 3—8% и более. Содержание сахара и хлоридов несколько снижается.

2. Наиболее ранним простым методом исследования является бактериоскопия мазка спинномозговой жидкости. Для этого из осадка приготовляется мазок, фиксируется, окрашивается ме-тиленовой синькой или по Граму. Обнаружение внутри- и вне-клеточно расположенных грамотрицательных диплококков, имеющих типичную морфологию, является важным диагностическим признаком. Бактериоскопическим анализом диагноз подтверждается в 50—70% случаев. Выделение чистой культуры менингококка из ликвора более достоверно, но занимает 3—4 дня. Предварительный ответ может быть получен через сутки.

Бактериологический метод по частоте обнаружения возбудителя уступает бактериоскопическому. При одновременном использовании обоих методов частота подтверждения диагноза достигает 70%. Отрицательные результаты бактериологического исследования не исключают менингококковой природы заболевания.

П.П. Чибирас предложена бактериоскопия мазков крови или толстой капли крови в целях обнаружения менингококка. Метод прост и высокорезультативен, является экспресс-методом. Мазки крови окрашиваются после фиксации по Романовскому-Гимзе, а препараты толстой капли - без фиксации 1%-ным водным раствором метиленовой синьки в течение 2 мин. В мазках крови почти в каждом поле зрения удается обнаружить 5—20 менингококков, фагоцитированных нейтрофилъными лейкоцитами. Аналогичным методом предлагается исследовать спинномозговую жидкость.

Серологические методы диагностики последнее время не нашли широкого применения в силу малой результативности. Из иммулогических методов наиболее чувствительны и информативны реакция непрямой гемагглютинации и иммунофер-ментный метод.

Вопрос 56.Возбудитель стрептококковой инфекции

/. Стрептококковые инфекции

2. Морфология, биология стрептококка

3. Антигенное строение; классификация

4. Лабораторная диагностика стрептококковых инфекций

1. Стрептококки (Streptococcus) — возбудители большого числа инфекций человека и животных, они вызывают рожистое воспаление, сепсис и гнойные инфекции, скарлатину, ангину. Имеются непатогенные разновидности, обитающие в полости рта и кишечника человека. Анаэробные штаммы стрептококков обладают незначительной степенью активности, и их обнаруживают обычно в полости рта и пищеварительном тракте человека. В некоторых случаях они вызьшают хронические воспалительные процессы и являются возбудителями раневых инфекций. Значительно большее значение в патогенезе стрептококковых инфекций человека имеют факультативные анаэробы, которые разделены по характеру гемолиза на агаре с кровью на следующие типы:

• гамма-гемолитические стрептококки, не вызывающие видимого гемолиза на твердых питательных средах с кровью.

Наибольшей патогенностью обладают бета-гемолитические стрептококки, которые являются возбудителями большинства стрептококковых инфекций у человека. Патогенность альфа-гемолитических стрептококков менее выражена. Обнаруживаются они в слизи зева здоровых людей, но в некоторых случаях и при хрониосепсисе, подостром септическом эндокардите, инфекциях полости рта. Гамма-гемолитические стрептококки — сапрофиты верхних дыхательных путей и кишечного тракта человека. В некоторых случаях они вызывают подострый септический эндокардит, инфекции мочевых путей, раневые инфекции.

2. Морфология стрептококков: это неподвижные шаровидные или овальные кокки диаметром 0,8—1 мкм, образующие цепочки различной длины и положительно окрашивающиеся по Граму. Часть штаммов образуют капсулу. Длина цепочек связана с условиями выращивания. В жидкой питательной среде они длиннее, на плотных средах нередко расположены в виде

коротких цепей и пучков. Кокки перед делением могут быть овоидными. Деление происходит перпендикулярно по отношению к цепи. Каждый кокк делится на 2.

Биология стрептококков, культуральные свойства: на агаре с кровью стрептококк образует мелкие (1—2 мм в диаметре) полупрозрачные палочки, сероватые или бесцветные, которые хорошо снимаются петлей. Величина зоны гемолиза варьирует у разных штаммов: группа А образует зону гемолиза, несколько превышающую диаметр колонии, группа В дает большую зону гемолиза. Стрептококки типа А образуют зеленоватую или зеленовато-коричневую зону гемолиза, мутноватую Или прозрачную, варьирующую по величине и интенсивности окраски. В некоторых случая сама колония приобретает зеленоватое окрашивание. В жидких питательных средах для стрептококков характерен придонный, часто поднимающийся по стенкам рост. При взбалтывании зернистая или хлопьевидная взвесь. Общепринятые среды для выращивания: мясо-пептонный агар с добавлением крови кролика или барана, полужидкий агар с сывороткой.

Хороший рост и токсинообразование могут быть обеспечены на "комбинированном бульоне" или на средах, содержащих казеиновый гидролизат и дрожжевой экстракт. Гемолитические стрептококки метаболизируют глюкозу с образованием молочной и других кислот, что является фактором, лимитирующим рост микробов в питательной среде. Устойчивость к физическим и химическим факторам.

Гемолитические стрептококки группы А в течение длительного времени могут сохраняться на предметах, в пыли в высушенном состоянии. Однако эти культуры, сохраняя жизнеспособность, утрачивают вирулентность.

Стрептококк группы А высокочувствителен к пенициллину, который оказывает на него бактерицидное действие. Сульфаниламид действует на стрептококк А бактериостатически.

3. Современная классификация стрептококков основана на их серологических различиях. Известно 17 серологических групп:А, В,

С, D, E, F и т. д. Деление на группы основано на наличии у представителей разных групп специфического полисахарида (субстанция С). Патогенны для человека стрептококки группы А. Стрептококки разных групп отличаются не только поспособности вызывать заболевания у человека и животных и по своему природному обитанию, но и по биохимическим и культуральным особенностям.

Кроме серологических различий, при дифференииаиии штаммов учитывают следующие показания:

• источник выделения;

• способность к образованию растворимого гемолиза;

• резистентность к различным температурам;

• особенность расти в молоке с метиленовым синим;

Серологические серотипы:методом агглютинации на стекле штаммы бета-гемолитического стрептококка, выделенного при скарлатине и других стрептококковых инфекциях и от здоровых носителей, были разделены на 50 серологических типов. Культуры 46 типов отнесены к группе А, типы 7, 20, 21 — к группе С и тип 16 — группе Г.

Деление стрептококков на типы производится и с помощью реакции преципитации. Результаты определения типа по реакции агглютинации и в реакции преципитации обычно дают совпадающие результаты. При скарлатине обычно преобладает

1 или 2—3 типа. Обнаружены общие антигенные субстанции в штаммах, принадлежащих к группам А, С, Q.

В стрептококковом (при скарлатине) токсине содержатся

2 фракции:

• термолабильная или истинный скарлатинозный токсин;

• термостатическая, которая обладает свойствами аллергена.

Истинный эритрогенный токсин является протеином. Это экзотоксин стрептококка, который вызывает реакцию Дика у восприимчивых к скарлатине людей. Очищенный эриторген-ный токсин применяют для кожных проб с целью определения уровня антитоксического иммунитета (реакция Дика).

4. Для бактериологического исследования материал, собранный тампоном со слизистой зева и носа, засевают на чашку Петри с кровяным агаром, ставят в термостат на 3—4 ч при 37 °С. При наличии стрептококков через сутки на агаре вырастают характерные палочки. Для микроскопического исследования изолированную колонию пересевают в жидкую питательную среду (мясо-пептонный бульон с сывороткой) и через 24 ч выращивания в термостате подвергают исследованию. Мазки окрашивают по Граму или метиленовым синим по Леффлеру. Затем изучают биохимические свойства культур и определяют тип стрептококка с помощью реакции агглютинации на стекле и реакции преципитации с типовыми сыворотками. Из серологических реакций применяют реакцию связывания комплемента (РСК) с сывороткой иммунизированного кролика.

Вопрос 57.Капсульные бактерии

/. Группа капсульных бактерий

2. Морфология, биология и антигенные свойства капсульных бактерий

3. Лабораторная диагностика

1.Капсульные бактерии. К ним относятся клебсиелды — группа грамотрицателъных неспорообразующих и неподвижных палочек, которые обладают обычными капсулами и на питательных средах образуют слизь.

Основными видами этого рода являются палочка склеромы (ри-носклеромы), палочка озены и дигаюбациллы Фридлендера, вызывающие пневмонию. Капсульные бактерии обнаруживаются в слизи носа и зева больных склеромой и озеной, в мокроте и в тканях легких больных фридлендеровской пневмонией, при инфекциях мочевых путей и в испражнениях человека, а также в объектах внешней среды.

2. Морфология: короткие с закругленными концами палочки, 2— 3 мкм в длину и 0,5—1 мкм в ширину, располагаются одиночно или часто попарно. Они не имеют жгутиков и не образуют спор. Слизистая форма микроба окружена широкой овальной или круглой капсулой. Ввиду того что капсула слабо окрашивается анилиновыми красками, для окрашивания самой капсулы препарат обрабатывают этиловым или метиловым спиртом, смешанным с уксусной кислотой и солями некоторых тяжелых металлов.

Биология капсульных бактерий, культуральные свойства: клебсиеллы хорошо растут и размножаются на простых питательных средах. В качества источника азота и углерода, необходимых для построения белка, они используют аммонийные соли, глюкозу или молочную кислоту.

При определении ферментативной способности ограничиваются всего лишь 3 углеводами: лактозой, глюкозой, сахарозой. На плотных питательных средах нейтральной или слабо щелочной реакции капсульные бактерии дают типичные вязкие, выпуклые колонии, нередко сливающиеся в виде сплошного перламутрового слизистого слоя.

Из всех микробов капсульной группы наименее устойчивой является палочка склеромы (Klebsiella rinoscleromatis). Ценным дифференциально-диагностическим признаком этого микроба является его неустойчивость к действию желчи быка, в отличие от других видов клебсиелл. Цитраль обладает бактериоста-тическими и бактерицидными свойствами в отношении капсульной группы, причем наиболее выраженный эффект отмечен по отношению к палочке склеродермы. Сулема убивает палочки склеромы через 3 ч, фенол — через 24 ч. Нагревание до 70 °С капсульных бактерий в водной взвеси приводит к их гибели в течение часа. Капсульные бактерии отличаются значительным разнообразием антигенной структуры в связи с особенностями соматических (S и R) и капсульных (К) антигенов. В настоящее время различают более 60 капсульных типов. Палочка склеромы серологически однообразна, и все штаммы палочки склеромы входят в одну антигенную группу.

Известно несколько серотипов палочки озены

3. Лабораторная диагностика склеромы — основана на применении патогистологического, цитологического, бактериологического и серологических методов.

Бактериоскопическое исследование позволяет обнаружить в срезах и в препаратах-отпечатках инфильтратов типичные для склеромной гранулемы гидропические клетки Микулича, гиалиновые шары и плазматические клетки.

Бактериологическое исследование — диагностика склеромы, основана на обнаружении в слизи носа, зева, трахеи, гортани, бронхов, в кусочках, полученных путем биопсии, капсульной бактерии и выделении ее в чистой культуре. Посев делают на 2—3 чашки Петри со слабощелочным мясо-пептонным агаром или глицериновым агаром, затем пересевают культуру в цветной ряд (лактоза, глюкоза, сахароза) для определения ферментации; изучение чувствительности микробов при посеве на агар, смешанный напополам с бычьей желчью; исследование серологических свойств микробов с помощью антисыворотки-1 в реакции связывания комплемента; определение вирулентности культуры в опыте на белых мышах; изучение чувствительности выделенных микробов к лизирующему действию специфического бактериофага.

Бактериофаг палочки склеромы может быть легко обнаружен в летнее время, непосредственно после фильтрации взвеси палочки склеромы из агаровых и бульонных культур. Бактерии других капсульных микробов склеромным фагом не лизируются.

Серологическая диагностика склеромы основана на исследовании сыворотки больного в реакции связывания комплемента с антигеном из слизистой культуры палочки склеромы и реакции агглютинации с антигеном из бесслизистой культуры этого микроба.

Диагностическим титром реакции агглютинации считают титр 1 : 600 (слабо положительная), а в более высоких титрах 1 : 3200 как положительную. Лабораторный диагноз заболеваний, вызываемых пневмобациллой Фридлендера, основывается исключительно на данных бактериологического анализа (посев на мясо-пептонный агар с последующей дифференциацией и описание морфологических, культуральных, биохимических и антигенных свойств выделенных микроорганизмов).

Читайте также: