Гипопитуитаризм. Изменения органа зрения при гипопитуитаризме

Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 01.02.2026

Гипопитуитаризм - довольно редко встречаемое заболевание, проявляющееся недостаточностью одного или нескольких гормонов гипофиза. Развивается оно в связи со снижением функционирования передней доли гипофиза.

Различают первичный и вторичный гипопитуитаризм. Первичный тип возникает из-за поражения гипофиза, а вторичный - гипоталамуса, что нарушает выработку гормонов, регулирующих функцию гипофиза. Недостаточность передней доли гипофиза проявляется нарушением секреции одного или нескольких гормонов гипофиза.

При нарушении секреции лишь одного гормона мы имеем дело с изолированной недостаточностью, которая развивается из-за поражения гипоталамуса и нарушения секреции им релизинг-гормонов. Обычно изолированная недостаточность свойственна для нарушения секреции СТГ и гонадотропинов.

Часто при данной патологии выявляют компенсированное, либо субкомпенсированное снижение секреции и других гормонов передней доли гипофиза, что проявляется симптомами их недостаточной секреции.

ПРИЧИНЫ ГИПОПИТУИТАРИЗМА

Развитию гипопитуитаризма способствуют такие заболевания, как: аденома гипофиза, кровоизлияния в гипофизарную аденому, опухоли, заболевание Крисчена-Хенда-Шюллера, туберкулез, сифилис, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, нервная анорексия. Причинами развития гипопитуитаризма также могут быть: послеродовые кровотечения, кровоизлияния в гипофиз, тромбоз кавернозного синуса, воспалительные заболевания (базальный менингит, энцефалит), травмы черепа, синдром «пустого» турецкого седла, врождённая аплазия и гипоплазия, гипофизэктомия.

Гипоплазия гипофиза обычно протекает с недостаточностью или полным отсутствием секреции АКТГ и ТТГ. Для аплазии передней доли гипофиза характерны небольшие размеры надпочечников, атрофия щитовидной железы и недоразвитие гениталий. Наряду с этим наблюдается задержка роста, которая вызывает значительные трудности в лечении. Помимо этого наблюдаются признаки поражения других структур мозга, включая зрительный нерв.

СИМПТОМЫ И ДИАГНОСТИКА

Наиболее ранними симптомами гипопитуитаризма являются: головная боль, снижение остроты зрения и обоняния, битемпоральная гемианопсия, Брадикардия, тошнота, рвота, гипотония, изменение менструального цикла или полное прекращение менструальных выделений у женщин, снижение полового влечения, выпадение волос в подмышечных впадинах и на лобке, снижение работоспособности, усталость, понижение тургора кожи и её восковидность, плохая лактация в послеродовом периоде, сонливость, снижение температуры тела, гипогликемия, нарушение аппетита, мышечная слабость, анемия, задержка роста и полового развития у детей.

Первый этап диагностики - это тщательный сбор анамнеза и клинических жалоб у пациента, затем анализ крови на гормоны гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. Немаловажную роль в диагностике имеет определение уровня половых гормонов и гонадотропинов в сыворотке крови, а также их экскреции с мочой.

Специальные исследования: проверка зрения, осмотр глазного дна, рентген грудной клетки, костей рук, черепа, ангиография, пневмоэнцефалография, МРТ и КТ головного мозга.

ЛЕЧЕНИЕ

После проведения диагностики назначается лечение. Если выявлена опухоль показано хирургическое вмешательство, либо рентгено-, гамма-терапия, также на протяжении всей жизни назначается заместительная терапия. Проводится это для того, чтобы восстановить необходимый уровень гормонов в организме. Гормональная заместительная терапия назначается индивидуально для каждого больного.

Причина гипофизарной недостаточности обычно устанавливается до начала терапии. В качестве заместительной терапии назначается гидрокортизон, тиреоидные гормоны. Для восстановления менструального цикла назначают эстроген-прогестерон, а для восстановления потенции у мужчин - тестостерон. На протяжении всего лечения врачами нашей клиники ведется динамическое наблюдение, а повторная оценка состояния здоровья больного после гормональной терапии проводится через три и двенадцать месяцев.

Своевременный и правильный диагноз минимизирует ущерб вашему здоровью. Будем рады Вам помочь.

Гипопитуитаризм

Гипопитуитаризм — это патологическое состояние, которое обусловлено снижением выработки нескольких или всех гормонов гипофиза. Сидром возникает при прямом поражении гипофиза некрозом, опухолью или воспалительным процессом, кроме того, он может стать следствием нарушений гипоталамо-гипофизарной регуляции. Гипопитуитаризм проявляется симптомами гипокортицизма, гипогонадизма, гипотиреоза, расстройствами обмена веществ. Диагностика заболевания включает анализы на гипофизарные гормоны, методы нейровизуализации, исследование периферических желез внутренней секреции. Основу лечения составляет заместительная терапия гормональными препаратами.

МКБ-10

Общие сведения

Гипопитуитаризм представляет собой разнообразный по этиопатогенезу и клиническим признакам синдром, который встречается у пациентов разного профиля, протекает под «маской» других заболеваний. Истинная частота гипопитуитаризма не установлена, информация о распространенности существует только для отдельных форм. Гипопитуитаризм относится к одному из наиболее сложных в диагностике состояний, его выявление и правильное лечение требует от эндокринолога высокой профессиональной подготовки.

Этиологическая структура гипопитуитаризма разнообразна, поскольку она отражает не только конкретные органические процессы в гипофизе, но и разнообразные соматические заболевания, провоцирующее его развитие. В клинической эндокринологии все возможные причины появления гипопитуитаризма объединяются в следующие группы:

- Некроз гипофиза. Отмирание ткани гипофиза происходит вследствие ишемии органа при воспалении височных артерий, атеросклерозе, серповидноклеточной анемии. Гипопитуитаризм изредка встречается у беременных женщин при тяжелой эклампсии, при массивных кровотечениях после родов (синдроме Шихана).

- Опухоли гипофиза. К первичным новообразованиям центрального эндокринного органа относят хромофобную аденому, краниофарингиому. Также наблюдаются параселлярные опухоли: менингиома, глиома зрительного нерва.

- Сосудистые заболевания. Причиной гипопитуитаризма может быть внутричерепная аневризма сонной артерии, тромбоз кавернозного синуса, кровоизлияние в гипофиз.

- Нейроинфекции. Вовлечение гипофиза в воспалительный процесс наблюдается при бактериальных патологиях: туберкулезе, менингококковом менингите, сифилисе. Дефицитное состояние может диагностироваться при системных микозах.

- Метаболические нарушения. Нередко гипопитуитаризм становится результатом системных нарушений здоровья и накопления токсинов, что возможно при почечной и печеночной недостаточности.

- Ятрогенные факторы. Дефицит гормонов часто выявляется у больных, которые прошли курс облучения носоглотки или турецкого седла, при случайном хирургическом разрушении органа.

Все вышеперечисленные факторы являются причинами первичной формы гипопитуитаризма. Вторичная недостаточность в основном отмечается при поражении гипоталамуса вследствие воспалительных, травматических или токсических воздействий. Также возможно появление опухолей гипоталамуса: первичных нейроэндокринных новообразований, метастатических лимфом. В редких случаях вторичный гипопитуитаризм развивается на фоне вынужденного голодания, нервной анорексии.

Патогенез

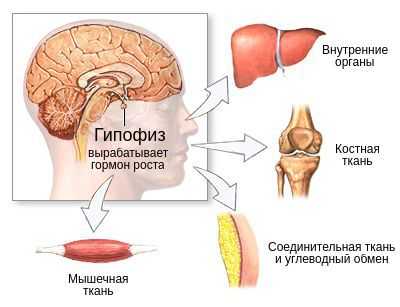

Гипофиз — центральная железа внутренней секреции, которая состоит из передней доли (аденогипофиза), занимающей 70-80% массы органа, задней доли (нейрогипофиза), промежуточной доли, которая по происхождению принадлежит к аденогипофизу. В аденогипофизе вырабатываются регуляторные гормоны: тиреотропный (ТТГ), адренокортикотропный (АКТГ) фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ), соматотропный (СТГ) и лютеотропный.

Гипопитуитаризм имеет множество механизмов развития, которые обусловлены конкретной причиной болезни. Возможно как прямое разрушение клеток либо инфекционно-токсическое их повреждение, так и опосредованное влияние патологий гипоталамуса на активность аденогипофиза. При снижении выработки регуляторных гормонов нарушается работа соответствующих периферических желез, что проявляется характерными симптомами.

Классификация

Учитывая механизм развития, гипопитуитаризм подразделяется на первичный с прямым поражением секретирующих клеток, и вторичный, когда недостаточный синтез гормонов связан с отсутствием стимулирующих влияний от высших нейроэндокринных центров. В практической эндокринологии повсеместно используется разделение гипопитуитаризма на клинические формы по степени нарушения секреции гормонов:

- Тотальный гипопитуитаризм— наиболее тяжелый вариант патологии, когда снижается или полностью прекращается выработка всех гипофизарных гормонов. Сюда относят гипофизарную кахексию (болезнь Симонса), послеродовой гипопитуитаризм (синдром Шихана), гипоталамо-гипофизарную недостаточность.

- Парциальный гипопитуитаризм — частичное поражение гипофиза, при котором нарушается синтез одного или нескольких гормонов. Парциальная форма имеет следующие подвиды:

- гипофизарный гипогонадизм — недоразвитие наружных половых признаков и нарушение репродуктивной функции, возникающее из-за дефицита ЛГ и ФСГ;

- гипофизарная карликовость (нанизм) — низкорослость вследствие недостаточного синтеза соматотропина в детском возрасте;

- гипофизарный гипокортицизм — гипофункция коры надпочечников, которая вызвана отсутствием стимулирующего влияния АКТГ;

- адипозогенитальная дистрофия — прогрессирующее ожирение и недоразвитие половых органов;

- гипофизарный гипотиреоз — снижение выработки тиреоидных гормонов на фоне нарушений синтеза ТТГ в передней доле гипофиза.

Симптомы гипопитуитаризма

Учитывая разнообразие клинических форм заболевания, невозможно выделить типичные симптомы гипопитуитаризма. Проявления болезни будут зависеть от выраженности нарушения работы гипофиза, причины поражения эндокринного органа, наличия у больного сопутствующих патологий. При гипопитуитарных синдромах в большинстве случаев сочетаются три группы признаков: полигормональная недостаточность, нейросоматические нарушения, психические расстройства.

Тотальный гипопитуитаризм

При гипофизарной кахексии на первый план выходит резкое снижение веса и атрофия мышц и отсутствием аппетита. Состояние чаще возникает у женщин 30-40 лет. Больные жалуются на постоянную сонливость, упадок сил, у них уменьшается половое влечение. Подобную клиническую картину имеет синдром Шихана, однако его патогномоничным признаком является развитие симптоматики у женщин в послеродовом периоде.

Больные с гипоталамо-гипофизарной недостаточностью имеют симптомы гипокортицизма, гипотиреоза, гипогонадизма. Вследствие дефицита антидиуретического гормона клиническая картина дополняется признаками несахарного диабета. Объем выделяемой мочи достигает 10-15 л в сутки, на фоне чего беспокоит постоянная мучительная жажда.

Парциальный гипопитуитаризм

При недостатке СТГ у детей возникает карликовость при правильных пропорциях тела. У взрослых дефицит соматотропина влияет на основной обмен: угнетает метаболические реакции, повышает уровень холестерина в крови, способствует расщеплению белков мышечной ткани. В результате снижения плотности костей нередки переломы. Кожа выглядит сухой, уменьшается потоотделение. Человек испытывает постоянную усталость, апатию, снижение работоспособности.

Дефицит гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ) у женщин репродуктивного возраста вызывает нарушения цикла вплоть до отсутствия менструаций, снижение либидо, сухость влагалища. Нередко возникают расстройства мочеиспускания, дискомфорт во время полового акта. Мужчины испытывают эректильную дисфункцию, снижение полового влечения, неспособность к семяизвержению. Зачастую уменьшается волосяной покров в гормонозависимых зонах (подмышечные впадины, промежность).

Для гипотиреоза типично появление сонливости, вялости, снижения умственной и физической работоспособности. Кожа становится бледной, сухой, прохладной на ощупь. Поражение ЖКТ характеризуется запорами. На фоне отеков и нарушения метаболизма пациенты набирают вес даже при соблюдении стандартной калорийности рациона. При гипокортицизме, наоборот, наблюдается снижение массы тела в сочетании с расстройствами ЖКТ.

Осложнения

Основным негативным последствием гипопитуитаризма является гипофизарный криз, который является крайне тяжелой степенью гормональной недостаточности. Его началу способствует перенесенный острый стресс, физическая травма, отсутствие или резкое прекращение заместительной гормональной терапии. Нередко кризы наступают при осложнении гипопитуитаризма инфекционно-воспалительными процессами.

Патология развивается постепенно в течение нескольких дней, но при кровоизлиянии в гипофиз симптомы появляются в считанные часы. Гипофизарный криз проявляется адинамией, снижением температуры тела, угнетением сухожильных и брюшных рефлексов. У пациентов снижается артериальное давление, замедляется пульс, нарушаются все обменные процессы. Без своевременной помощью состояние приводит к полиорганной недостаточности, коме, смерти пациента.

Диагностика

Первичное обследование больного происходит в кабинете врача-эндокринолога. Учитывая многоликость гипопитуитарного синдрома, требуется провести полное физикальное обследование, выяснить все жалобы и детально собрать анамнез заболевания, чтобы заподозрить гипопитуитаризм. Подтвердить наличие гипопитуитаризма помогают следующие диагностические методы:

- Нейровизуализация. Чтобы обнаружить органические поражения гипоталамо-гипофизарной зоны, проводится рентгенография турецкого седла, МРТ или КТ головного мозга. При необходимости обследование дополняется церебральной ангиографией, электроэнцефалографией.

- УЗИ эндокринных органов. Для оценки состояния органов-мишеней, работа которых определяется уровнем тропных гормонов, информативной является ультразвуковая диагностика. Для детализации данных возможно выполнение КТ щитовидной железы, надпочечников, органов малого таза.

- Биохимические анализы. Оценка общего состояния здоровья производится на основе протеинограммы, липидограммы, острофазовых показателей. Важное значение имеют уровни основных электролитов крови. При подозрении на несахарный диабет назначается анализ мочи.

- Гормональные исследования. Базовым методом диагностики является измерение уровней гормонов в крови. Как правило, для уточнения причины и формы гипопитуитаризма делаются пробы с введением ГнРГ, клофелина, тиролиберина.

- Консультации профильных специалистов. Чтобы уточнить первопричину гипопитуитаризма, больным рекомендуется пройти комплексное обследование у невролога, кардиолога, офтальмолога, инфекциониста, других врачей.

Лечение гипопитуитаризма

Плановая терапия

При гипопитуитаризме показано дифференцированное лечение, которое проводится, учитывая этиологический фактор заболевания, степень тяжести, клиническую симптоматику, наличия осложнений. Большинство гипопитуитарных синдромов успешно купируются с помощью медикаментозной терапии, для которой разработана следующая терапевтическая схема:

- Заместительные гормональные препараты. Для коррекции работы эндокринной системы эффективны аналоги кортикотропного, тиреотропного, соматотропного гормонов. Женщинам для устранения гипогонадизма рекомендованы комбинированные оральные контрацептивы, а мужчинам подбираются лекарства с андрогенным эффектом.

- Глюкокортикостероиды. Медикаменты применяются при некрозе гипофиза для предупреждения церебральных осложнений такого состояния, купирования отека мозга. Также лекарства используются при активном иммунном воспалении, повреждающем органы гипоталамо-гипофизарной системы.

- Противомикробные препараты. Лекарства необходимы при доказанной инфекционной этиологии гипопитуитаризма, чтобы быстро устранить провоцирующих фактор, ликвидировать воспаление в головном мозге.

- Цитостатики. Средства для химиотерапии назначаются при первичных злокачественных новообразованиях гипофиза либо при метастатических опухолях. Цитостатики комбинируют с другими методами лечения в нейроонкологии.

Неотложная помощь

Купирование гипофизарного криза проводится в отделении реанимации. Лечение начинается с введения высоких доз кортикостероидов, при стойкой артериальной гипотензии дополнительно вводится раствор ДОКСА. Спустя 12-24 часа терапию дополняют тиреоидными препаратами. Чтобы улучшить водно-солевой обмен, нормализовать показатели гликемии, вводятся инфузионные растворы: физиологический раствор, раствор глюкозы, гипертонические растворы с натрием.

Для улучшения метаболизма показано введение коферментных препаратов тиамина, активной формы витамина В6, цитохрома С, аденозинмонофосфата. Чтобы устранить является сердечной недостаточности, необходимо использовать кардиотропные лекарства из группы бета-адреномиметиков, аналептиков, сердечных гликозидов. Респираторная поддержка включает ингаляции увлажненного кислорода, искусственную вентиляцию легких.

Хирургическое лечение

При аденомах гипофиза, опухолях кармана Ратке и других новообразованиях области турецкого седла рассматривается вопрос о возможности нейрохирургического удаления патологической ткани. Для комплексного лечения опухолевых процессов оперативное вмешательство нередко дополняется лучевой терапией. В первые дни после геморрагического инсульта тоже возможно проведение операции, если консервативное лечение не дает ожидаемого эффекта.

Прогноз и профилактика

Прогноз оценивается с учетом причины, тяжести состояния, в значительной мере зависит от своевременности диагностики проблемы, соблюдения пациентом врачебных рекомендаций. При постоянном приеме заместительной терапии удается сохранить высокое качество жизни и нормализовать функции периферических эндокринных желез. Сомнительный прогноз для пациентов с тотальным гипопитуитаризмом, который нередко завершается комой. Меры профилактики не разработаны.

4. Гипопитуитаризм: причины и эпидемиология/ А.В. Древаль// Алгоритмы диагностики и лечения гипофизарной недостаточности. — 2014. — №5-6.

Гипофизарный нанизм ( Карликовость , Микросомия , Наносомия )

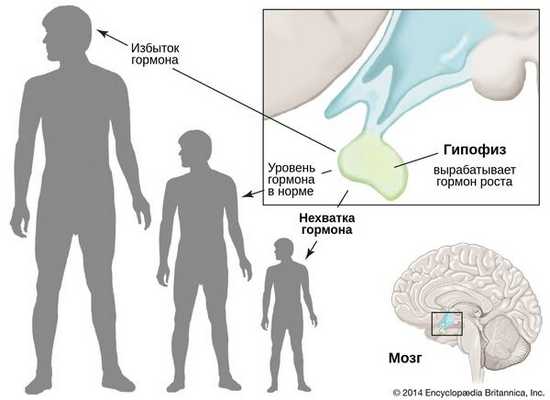

Гипофизарный нанизм - эндокринное заболевание, в основе которого лежит нарушение синтеза гормона роста (соматотропина) в передней доле гипофиза, что приводит к задержке роста скелета, внутренних органов и физическому недоразвитию. Гипофизарный нанизм характеризуется аномальной низкорослостью: рост мужчин ниже 130 см, рост женщин ниже 120 см; отмечается отставание в развитии костно-мышечной системы, гипогонадизм, уменьшение размеров внутренних органов, гипотензия, брадикардия и др. Диагностика гипофизарного нанизма предполагает определение базальной концентрации СТГ в сыворотке крови, проведение фармакологических проб, рентгенографии черепа, кистей рук и лучезапястных суставов. Лечение гипофизарного нанизма включает заместительную терапию соматотропином, анаболическими стероидами, тиреоидными препаратами, половыми гормонами.

Гипофизарный нанизм - клинический синдром, обусловленный абсолютной или относительной соматотропной недостаточностью гипофиза (недостатком секреции соматотропного гормона или нарушением тканевой чувствительности к нему). Гипофизарный нанизм встречается в популяции с частотой 1:15 000 -1:20 000, несколько чаще среди мужчин. Понятием нанизм (микросомия, наносомия, карликовость) в широком смысле обозначают ряд патологических состояний, выражающихся в отставании роста и физического развития по сравнению со средней возрастной, половой, популяционной и расовой нормой. Нанизм может являться самостоятельным генетическим заболеванием или выступать симптомом ряда эндокринных и неэндокринных заболеваний.

Причины

Соматотропная недостаточность, лежащая в основе гипофизарного нанизма, может быть обусловлена тремя группами причин: врожденным дефицитом соматотропного гормона (СТГ), приобретенным гипосоматотропным состоянием и периферической резистентностью тканей к воздействию СТГ.

1. Врожденная недостаточность соматотропина может быть связана с генетическими дефектами (мутацией гена гормона роста, мутацией гена рецептора к соматолиберину и др.) либо аномалиями развития гипоталамо-гипофизарной системы (анэнцефалией, врожденной аплазией, гипоплазией или эктопией гипофиза).

2. Приобретенный гипофизарный нанизм развивается при:

- Опухолях гипоталамо-гипофизарной области (краниофарингиоме, гамартоме, нейрофиброме, герминоме, аденоме гипофиза) или других отделов головного мозга (например, глиоме зрительного перекреста).

- Травмах мозга. В некоторых случаях к гипофизарному нанизму могут приводить черепно-мозговые травмы, родовые травмы, повреждение ножки гипофиза при хирургических вмешательствах,

- Прочих церебральных заболеваниях:нейроинфекциях (вирусные, бактериальные энцефалиты и менингиты), аутоиммунном гипофизите, гидроцефалии, аневризмах сосудов гипофиза и т. д.

- Токсическом поражением гипофиза. Гипофизарный нанизм может быть связан с токсическими последствиями химиотерапии или облучения (при лейкемии, ретинобластоме, пересадке костного мозга и т. д.).

3. Гипофизарный нанизм вследствие нечувствительности тканей-мишеней к гормону роста может развиваться при дефиците СТГ-рецепторов, отсутствии биологической активности соматотропного гормона, резистентности к инсулиноподобному фактору роста 1.

Наряду с изолированной недостаточностью СТГ, при гипофизарном нанизме может отмечаться снижение синтеза других гормонов гипофиза: гонадотропинов, ТТГ, АКТГ, что сопровождается недостаточностью функции соответствующих периферических эндокринных желез (половых, щитовидной, надпочечников), что также влияет на рост и физическое развитие. В этом случае в эндокринологии говорят о пангипопитуитарной форме карликовости.

Различают нанизм с пропорциональным и непропорциональным телосложением. К группе заболеваний с пропорциональным телосложением относят:

- гипофизарный нанизм

- микседематозный (тиреогенный) нанизм

- надпочечниковый нанизм при адреногенитальном синдроме (врожденной гиперплазии надпочечников)

- нанизм, связанный с поражением вилочковой железы

- инфантильный нанизм, развивающийся под влиянием экзогенных факторов (алиментарной недостаточности или интоксикации)

- нанизм, связанный с преждевременным половым созреванием и ранним закрытием зон роста.

Нанизм с непропорциональным телосложением представлен следующими формами:

- рахитической

- хондродистрофической

- карликовостью при несовершенном остеогенезе (врожденной ломкости костей).

От случаев нанизма следует отличать семейные (конституциональные) формы низкорослости, которые рассматриваются как вариант индивидуального физического развития и не являются патологией.

Симптомы гипофизарного нанизма

Дети рождаются с нормальными весо-ростовыми показателями. Задержка роста при врожденном гипофизарном нанизме обычно становится заметна к возрасту 2-3 лет и в дальнейшем нарастает. Скорость роста у детей с гипофизарным нанизмом составляет 1,5-2 см в год (при норме - 7-8 см). У взрослых мужчин рост не превышает 130 см, у женщин - 120 см. Телосложение пропорциональное, однако могут сохраняться пропорции, свойственные детскому возрасту.

Кожные покровы у пациентов с гипофизарным нанизмом бледные, сухие, морщинистые, с желтоватым или мраморным оттенком, что обусловлено тиреоидной недостаточностью. Волосы на голове часто тонкие, сухие, ломкие. Недоразвитие костей лицевого черепа обусловливает наличие мелких черт лица («кукольное лицо»), западение переносицы.

Распределение подкожно-жировой клетчатки может быть различным - от слабого развития до избыточного отложения жира по «кушингоидному» типу (на груди, животе, бедрах). Отмечается задержка окостенения скелета, слабое развитие мышечной системы, нарушение смены зубов. Из-за недоразвития гортани у взрослых с гипофизарным нанизмом сохраняется высокий детский тембр голоса. В соответствии с низким ростом и массой тела отмечается уменьшение размеров внутренних органов (спланхномикрия). Нередко при гипофизарном нанизме выявляется брадикардия и артериальная гипотензия.

Нарушение гонадотропной функции гипофиза приводит к задержке и неполноценности полового развития (гипогонадизму). У юношей с гипофизарным нанизмом наблюдается отсутствие оволосения по мужскому типу, гипоплазия яичек, крипторхизм, микропенис; у девушек - аменорея, микромастия, гипоплазия матки и яичников.

Интеллектуальное развитие при гипофизарном нанизме, как правило, сохранно. Могут отмечаться такие психологические особенности, как негативизм, замкнутость, снижение самооценки, инфантильное поведение. При наличии дополнительных жалоб на головную боль, рвоту, нарушение зрения следует заподозрить внутричерепную патологию. При пангипопитуитарном нанизме определяются признаки вторичного гипокортицизма и гипотиреоза.

Критериями диагностики гипофизарного нанизма служат данные анамнеза, объективного обследования, лабораторных и инструментальных исследований. У пациентов определяются абсолютные размеры тела, а также показатель дефицита роста - разница между фактическим ростом больного и средними нормативными половозрастными показателями в популяции. При гипофизарном нанизме дефицит роста составляет более чем 2-3 квадратичных отклонения.

Основная роль при диагностике гипофизарного нанизма принадлежит определению базального уровня СТГ в сыворотке крови, циркадного ритма секреции и резервов на фоне стимуляции. У пациентов с гипофизарным нанизмом исходный уровень СТГ значительно снижен, при проведении стимулирующих тестов с инсулином, тиреолиберином, аргинином и др. повышается незначительно.

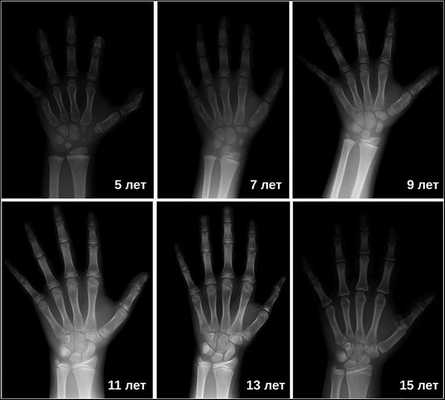

Рентгенография турецкого седла выявляет его детскую форму («стоячий овал») и широкую (т. н. ювенильную) спинку. При увеличении размеров турецкого седла и наличии участков обызвествления, в первую очередь, следует думать об опухоли. Рентгенография лучезапястных суставов и кистей позволяет определить рентгенологический («костный») возраст. При гипофизарном нанизме отмечается значительное замедление процессов окостенения скелета.

Для выяснения формы нанизма необходимо исследование инсулиноподобного фактора роста (соматомедина-С), ТТГ, ЛГ, ФСГ, Т3, Т4, кортизола в плазме и моче, антител к тиреоглобулину, микросомальной фракции тироцитов и др. Для исключения опухолевого поражения проводится КТ (МРТ) головного мозга.

При гипофизарном нанизме пациент должен быть проконсультирован эндокринологом, гинекологом (женщины), андрологом (мужчины), неврологом или нейрохирургом, офтальмологом, генетиком.

Лечение гипофизарного нанизма

У детей младшего возраста для исключения диагностических ошибок на протяжении 6-12 мес. выдерживают период наблюдения, во время которого особое внимание уделяется полноценному питанию, общеукрепляющей терапии, приему витаминов (А и D) и минералов (фосфора, кальция). Отсутствие динамики роста и физического развития является основанием для перехода к гормонотерапии.

Основу патогенетического лечения гипофизарного нанизма составляет заместительная терапия препаратами гормона роста, которая проводится прерывистыми курсами (по 2-3 мес. с такими же интервалами). Соматотропин человека назначается пациентам с доказанной эндогенной недостаточностью гормона и дифференцировкой скелета, не превышающей возрастных показателей 13-14 лет. Лечение с помощью СТГ проводится до закрытия зон роста или до достижения приемлемых ростовых параметров.

В терапии гипофизарного нанизма применяются анаболические стероиды (метандиенон, нандролон), оказывающие стимулирующее действие на уровень эндогенного СТГ, синтез белков и рост. Лечение стероидными гормонами продолжается несколько лет с периодической заменой препаратов. Лечение анаболическими средствами целесообразно начинать с 5-7 лет. Для стимуляции функции половых желез в возрасте старше 16 лет юношам назначается хорионический гонадотропин и малые дозы андрогенов, девушкам - малые дозы эстрогенов.

В дальнейшем, после закрытия зон роста, пациентов с гипофизарным нанизмом переводят на постоянный прием половых гормонов в соответствии половой принадлежностью. При этом женщинам показан прием комбинированных эстрогенгестагенных препаратов, мужчинам - андрогенов пролонгированного действия.

При гипотиреозе назначается L-тироксин, тиреоидин; при недостаточности соматолиберина - его синтетические аналоги; при гипофункции коры надпочечников - глюкокортикостероиды. При органической патологии ЦНС может потребоваться противовоспалительная, рассасывающая, дегидратационная терапия. В случае выявления опухолей гипофиза показано их хирургическое удаление, иногда - проведение лучевой терапии.

При гипофизарном нанизме, обусловленном генетическими причинами, прогноз хороший. Своевременная и рациональная ЗГТ позволяет пациентам быть в достаточной степени физически развитыми, социально активными и трудоспособными. При выборе профессии не рекомендуется работа, предусматривающая повышенные физические и нервно-психические нагрузки. При отсутствии необходимого лечения у пациентов остается малый рост и физическое недоразвитие. В случае органических поражений мозга прогноз определяется основным заболеванием и динамикой его развития.

Пациенты с гипофизарным нанизмом находятся на пожизненном диспансерном учете у эндокринолога и должны посещать его каждые 2-3 месяца. Профилактика гипофизарного нанизма заключается в предупреждении инфекций, физических и психических травм у беременных; недопущении родовых травм, нейроинфекций, ЧМТ, интоксикаций у детей.

Гипофизарный нанизм (карликовость) - симптомы и лечение

Что такое гипофизарный нанизм (карликовость)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Скворцовой Ольги Викторовны, детского эндокринолога со стажем в 9 лет.

Над статьей доктора Скворцовой Ольги Викторовны работали литературный редактор Маргарита Тихонова , научный редактор Сергей Федосов и шеф-редактор Лада Родчанина

Определение болезни. Причины заболевания

Гипофизарный нанизм, или гипопитуитаризм — это заболевание, при котором частично или полностью прекращается выработка гормона роста — соматотропина (соматотропного гормона) [1] . Оно сопровождается нарушением роста скелета, из-за чего мужчины не вырастают выше 130 см, а женщины — выше 120 см. В связи с этим характерным проявлением болезнь также называют карликовостью.

Наиболее частые причины гипофизарного нанизма:

- Наследственность — мутации в гене соматотропного гормона (GH1) или его рецепторах. Частота встречаемости врождённого гипопитуитаризма колеблется от 1:4000 до 1:10000 [5] .

- Дефекты развития гипоталамо-гипофизарной системы — области головного мозга, где вырабатывается соматотропный гормон:

- гипоплазия (недоразвитие) гипофиза;

- полное отсутствие гипофиза. При этом дефицит гормона роста сочетается с нехваткой других гормонов, которые вырабатываются в гипофизе. Такое состояние называется пангипопитуитаризмом. Оно проявляется надпочечниковой недостаточностью, ухудшением работы щитовидной железы (гипотиреозом), несахарным диабетом, гипогонадотропным гипогонадизмом (отсутствием полового развития и дефицитом гормона роста).

- Опухоли гипофиза:

- краниофарингиома — доброкачественная опухоль гипофизарной области, одна из самых распространённых в детском возрасте;

- гамартома — редкий вид доброкачественной опухоли;

- герминома — редкий вид опухоли, чаще всего бывает злокачественной — и др.

- Травмы головного мозга с повреждением гипофиза, возникшие до того, как человек достиг социально приемлемого роста — 155-170 см (например, родовая травма).

- Инфекционные заболевания — менингиты, энцефалиты и др.

- Облучение головы и шеи.

- Токсические последствия химиотерапии.

Теоретически, спровоцировать развитие гипофизарного нанизма может любое заболевание, которое будет затрагивать работу гипофиза.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Гипофизарный нанизм проявляется по-разному. Симптоматика зависит от причин дефицита гормона роста.

Основной симптом — отставание в темпах линейного роста [2] . Такие дети вырастают менее чем на 4 см в год. Нарушение динамики роста будет заметно уже в первые месяцы жизни ребёнка. Если повреждение гипоталамуса или гипофиза возникло в более позднем возрасте, то отставание в росте будет отмечаться позднее. Также для детей с гипофизарным нанизмом характерно отставание костного (биологического) возраста от паспортного (фактического) более чем на 2-3 года.

При нехватке гормонов роста телосложение остаётся пропорциональным. Это важный диагностический критерий: он позволяет исключить разные формы скелетных дисплазий [9] .

Симптомами врождённого гипофизарного нанизма у новорождённых являются:

- гипогликемия — низкий уровень глюкозы в крови натощак. Это физиологическое состояние может встречаться и у здоровых детей из-за незрелости поджелудочной железы. Дети с нанизмом сталкиваются с ним гораздо чаще, особенно на первом году жизни, поскольку гормон роста участвует в регуляции углеводного обмена;

- позднее закрытие большого родничка;

- задержка костного созревания;

- истончение кожи — может быть связано со снижением функции щитовидной железы;

- медленный рост ногтей и волос;

- высокий голос.

Часто у детей с гипопитуитаризмом встречается множественный кариес зубов. Это объясняется задержкой окостенения скелета и снижением обменных процессов в костной ткани.

Психоинтеллектуальное развитие у детей с гипофизарным нанизмом, как правило, не страдает, но возможны некоторые психологические проблемы: повышенная потребность в родительской опеке, снижение самооценки, трудности в общении со сверстниками.

Патогенез гипофизарного нанизма

В зависимости от причин дефицита соматотропного гормона есть несколько вариантов механизмов развития заболевания. При этом в основе патогенеза всегда будет лежать нарушение выработки гормона роста. В дальнейшем его нехватка станет причиной нарушения работы органов и систем, на которые он оказывает влияние: костной, мышечной и соединительной ткани, жирового углеводного обмена. В некоторых случаях первоначально будут развиваться гипоталамические нарушения, а недостаточность соматотропного гормона станет вторичным проявлением.

Молекулярной основой изолированного дефицита гормона роста является мутация определённого гена, которая не даёт организму синтезировать гормон. От видов генетических мутаций зависит, будет ли дефицит соматотропного гормона изолированным, или же он будет сочетаться с нехваткой других гормонов гипофиза, которые лежат в основе других патологий:

- дефицит тиреотропного гормона — вторичный гипотиреоз;

- дефицит пролактина — гипопролактинемия;

- дефицит гонадотропинов — аменорея и недоразвитие половых органов у женщин, снижение потенции и либидо у мужчин;

- дефицит АКТГ — вторичная недостаточность надпочечников;

- дефицит вазопрессина — несахарный диабет;

- дефицит кортизола — гипокортицизм.

У некоторых пациентов с мутацией конкретных генов выявляется гиперплазия передней доли гипофиза (аденогипофиза). В процессе жизни может произойти её атрофия вплоть до формирования синдрома "пустого турецкого седла" — недостаточности области головного мозга, где расположен гипофиз. Данный синдром приводит к внедрению мягкой мозговой оболочки в полость турецкого седла, сдавлению и уменьшению гипофиза, что нарушает или полностью прекращает его работу.

В подобных случаях дефицит гормона роста и других гормонов гипофиза будет возникать постепенно [3] .

Классификация и стадии развития гипофизарного нанизма

Единой, общепринятой классификации гипофизарного нанизма не существует. Наиболее удобной для практикующих врачей является классификация, основанная на причинах заболевания. Она выделяет две большие группы: врождённый и приобретённый гипопитуитаризм [4] .

Врождённый гипофизарный нанизм делится на три подгруппы:

- Наследственный:

- изолированный дефицит гормона роста: мутации гена самого гормона (GH1) или мутации гена рецептора к соматотропину (GHRHR);

- множественный дефицит гормонов передней доли гипофиза: мутации гена PIT-1 или гена PROP1.

- Идиопатический (незафисимый) дефицит СТГ-релизинг гормонов, которые стимулируют выработку гормонов передней доли гипофиза.

- Дефекты развития гипоталамо-гипофизарной системы:

- патология срединной трубки;

- нарушение развития гипофиза: врождённая аплазия (отсутствие гипофиза), гипоплазия (недоразвитие), эктопия (неправильное расположение).

Приобретённый гипофизарный нанизм включает в себя девять причин развития болезни:

- Опухоли гипоталамуса и гипофиза: краниофарингиома, гамартома, нейрофиброма, герминома, аденома гипофиза.

- Опухоли других отделов мозга: глиома зрительного перекреста.

- Травмы: черепно-мозговая, хирургическое повреждение ножки гипофиза.

- Инфекционные заболевания: вирусный, бактериальный энцефалит и менингит, неспецифический гипофизит (воспаление гипофиза).

- Супраселлярные арахноидальные кисты — полые опухоли, заполненные жидкостью (ликвором), которые распространяются в полость черепа.

- Сосудистые нарушения: аневризмы сосудов гипофиза, инфаркт гипофиза.

- Облучение головы и шеи по поводу лейкемии, медуллобластомы, ретинобластомы; общее облучение всего тела (при пересадке костного мозга).

- Токсические последствия химиотерапии.

- Инфильтративные болезни: саркоидоз, гистиоцитоз.

Осложнения гипофизарного нанизма

Осложнения заболевания связаны с утратой воздействия гормона роста на органы и системы. Они развиваются вследствие несвоевременной диагностики.

У новорождённого с дефицитом соматотропина относительную опасность может представлять гипогликемическое состояние, поскольку этот гормон играет важную роль в регуляции углеводного обмена. Клинически гипогликемия проявляется бледностью, потливостью, повышенным аппетитом, беспокойством ребёнка, иногда наблюдается судорожный синдром [5] .

Так как сомтатотропин усиливает синтез белка и тормозит его распад, у детей с дефицитом этого гормона может снизиться уровень общего белка в организме и его фракций. Это сказывается на общем физическом развитии: снижается иммунитет, повышается риск присоединения других гормональных сопутствующих нарушений.

Значительная часть эффектов гормона роста передаётся через ИПФР-I (инсулиноподобный фактор роста-I). Он вырабатывается в печени под действием соматотропина и стимулирует рост внутренних органов. Вследствие дефицита соматотропного гормона рост и своевременное развитие органов может частично нарушиться. Это приводит к нарушению работы печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Такое осложнение встречается нечасто.

При дефиците гормона роста совместно с другими гормонами гипофиза (пангипопитуитаризме) будет развиваться недостаточность других эндокринных желёз — щитовидной железы, надпочечников, репродуктивной системы. Несвоевременная диагностика этих нарушений после рождения опасна для жизни, а также может стать причиной необратимым нарушений психического или интеллектуального развития.

Диагностика гипофизарного нанизма

Диагностика заболевания начинается с оценки линейного роста ребёнка и скорости прибавки в росте. Для этого врачи сравнивают фактические параметры ребёнка с предполагаемым ростом и среднестатистической скоростью роста. Подставив все данные в специальную формулу, они вычисляют коэффициент стандартного отклонения. Если у ребёнка отставание в росте больше двух сигмальных отклонений, плохая скорость прибавки роста, то проводится дальнейшее обследование.

Затем врачи определяют костный возраст. Сделать это можно с помощью рентгена или УЗИ запястья. В норме костный возраст может отставать или опережать паспортный на два года.

Также важно провести оценку гормонального профиля:

- уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4) — проверка работы щитовидной железы;

- уровень кортизола и АКТГ (кортикотропина) — исключение нарушений работы надпочечников [10] ;

- уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фоллитропина (ФСГ) — исключение гипогонадотропного гипогонадизма в возрасте, когда должно начаться половое созревание;

- инсулиноподобный фактор роста-I (ИПФР-I) — оценка уровня гормона роста.

Прямая оценка уровня соматотропина, как правило, не проводится. Гормон роста в течение суток выделяется в разном количестве, поэтому узнать его истинный уровень невозможно.

При необходимости проводится МРТ головного мозга и гипофиза с контрастированием [6] . Она позволяет исключить или подтвердить наличие объёмных образований области гипофиза и головного мозга.

Для дифференциальной диагностики задержки роста, не связанной с гормоном роста, исключают дефицит железа, дефицит витамина D, общего белка и другие дефицитные состояния, т. к. их наличие может отрицательно влиять на скорость линейного роста. Рентгенография черепа в данном случае не информативна.

Для исключения определённых генетических синдромов может потребоваться консультация генетика.

При подозрении на истинный дефицит гормона роста проводятся пробы на стимуляцию соматотропина. Эти провокационные тесты стимулируют выброс гормона роста при введении определённых препаратов. Они проводятся только после исключения других возможных причин низкорослости. На основании этих проб, при отсутствии должного выброса гормона роста, будет установлен диагноз "гипопитуитаризм".

Лечение проводится рекомбинантным гормоном роста, который получают методом генной инженерии. Он назначается после исключения активных злокачественных новообразований и тяжёлых сопутствующих заболеваний (как физических, так и психических). Эти состояния являются противопоказанием к использованию данного препарата.

Если имеются другие дефициты гормонов гипофиза, то перед лечением их также нужно компенсировать. Иначе должного эффекта от применения гормона роста не будет.

Цели лечения:

- ускорить темп роста и нормализовать рост;

- стимулировать начало периода полового созревания с нормальным ростом;

- достичь генетически прогнозируемого роста ребёнка или опередить его;

- улучшить качество жизни;

- повысить минеральную плотность костей;

- снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Противопоказания к назначению рекомбинантным гормоном роста:

- закрытые зоны роста, за счёт которых происходит линейный рост (при их закрытии человек перестаёт расти);

- активные злокачественные новообразования;

- прогрессирующий рост внутричерепных опухолей;

- аллергия на препарат.

Прекращают терапию гормоном роста при:

- закрытии зон роста;

- плохой скорости прибавки роста — менее 2 см в год;

- достижении социально приемлемого роста.

Крайне редко возможны побочные эффекты и осложнения при терапии гормоном роста:

- доброкачественная внутричерепная гипертензия — повышение внутричерепного давления;

- боли в суставах — обычно наблюдаются при значительном ускорении линейного роста;

- возможно усугубление заболеваний, связанных с недифференцированными дисплазиями соединительной ткани (сколиозов);

- отёки — связано с функцией гормона роста задерживать жидкости в организме;

- пубертатная гинекомастия — увеличение грудных желёз за счёт разрастания железистой ткани у мальчиков [7] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболевания при своевременной диагностике и проведении должного лечения, как правило, благоприятный. Дети достигают своего генетически прогнозируемого роста и иногда даже опережают его.

Если дефицит гормона роста сочетается с дефицитом других гормонов гипофиза, то для достижения желаемого эффекта, профилактики ухудшения состояний и более лёгкой социальной адаптации ребёнка необходимо лечение других дефицитов.

Также очень важен чёткий и своевременный контроль во время лечения гормоном роста: оценка динамики линейного роста, гормонального статуса и костного возраста. Особое внимание необходимо уделять режиму лечения и своевременной коррекции дозы препарата с учётом прибавки в росте и весе. При применении соматотропного гормона доза препарата будет увеличиваться. При несвоевременной прибавке дозы динамика роста может ухудшится [8] .

Мониторинг детей, находящихся на лечении, проводится раз в полгода, при других сопутствующих дефицитах гормонов гипофиза — по показаниям.

Вопрос профилактики данного заболевания сложен, т. к. речь идёт о генетических нарушениях. В первую очередь важен ответственный подход будущих родителей к рождению ребёнка:

- своевременное обследование и лечение заболеваний;

- восполнение дефицитов при планировании беременности;

- отказ от вредных привычек.

Для профилактики дефицита гормона роста, который возникает вследствие другого заболевания (инфекции, опухоли, травмы), следует проводить профилактики первоисточника.

Гипопитуитаризм (гипоталамо-гипофизарная недостаточность) - заболевание, обусловленное поражением гипоталамуса и/или гипофиза с вторичной недостаточностью периферических эндокринных желез.

Клинически может определяться дефицит следующих тропных гормонов гипофиза: ТТГ (причина вторичного гипотиреоза); ЛГ и ФСГ (причина вторичного гипогонадизма); АКТГ (причина вторичного гипокортицизма); пролактина (причина нарушения лактации); СТГ (причина задержки роста и гипогликемии, голодания у детей, нарушения анаболических процессов у взрослых); в ряде случаев АДГ (причина несахарного диабета).

Протокол "Гипопитуитаризм"

Коды по МКБ-10: Е 23.0

Фертильный евнухоидный синдром

Идиопатическая недостаточность гормона роста

Изолированная недостаточность гормона роста

Других гормонов гипофиза

Низкорослость (карликовость) Лорейна-Леви

Некроз гипофиза послеродовой

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN - 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место - 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация по уровню поражения:

1. Первичный (вследствие разрушения или врожденного отсутствия всех или некоторых клеток передней доли гипофиза, секретирующих гормонов).

2. Вторичный (вследствие недостаточности секреции гипофизарных гормонов, вызванных поражением гипоталамуса или высших отделов ЦНС).

Классификация гипопитуитаризма по этиологии:

Дефекты развития:

2.. Голопрозэнцефалия (циклопия, цебоцефалия, орбитальный гипертелоризм).

3. Среднелицевые аномалии (гипертелоризм).

4. Базальные энцефалоцеле.

5. Септооптическая дисплазия (синдром де Морзье).

6. Расщелины твердого и мягкого неба.

7. Единственный центральный резец верхней челюсти.

8. Синдром Холла-Палистера.

9. Синдром Ригера.

10. Синдром Фанкони.

Генетические дефекты:

1. Изолированная недостаточность СТГ.

1.1. Аутосомно-рецессивный тип 1:

- тип 1 А (делеция гена для СТГ);

1.2. Аутосомно-доминантный тип 2.

1.3. Связанный с полом тип 3.

Деструктивные процессы:

1.1. В период новорожденности (травма, аноксия, геморрагический инфаркт).

1.2. Переломы основания черепа.

1.3. Жесткое обращение с детьми.

Инфильтративные процессы:

Сосудистая патология:

Аутоиммунные гипофизиты:

1. Отсутствие реакции на гормон роста.

2. Дефицит инсулинподобного фактора роста 1.

3. Синдром Ларона.

4. Африканские пигмеи.

5. Неактивный гормон роста.

Другие формы функциональной недостаточности:

2. Психосоциальная депривация.

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез

Жалобы на отставание в росте, низкие темпы прибавки роста, головные боли, общую слабость, тошноту, рвоту, задержку полового развития, повышенную утомляемость. В анамнезе - отставание в росте с 2 лет, низкие темпы прибавки роста.

Физикальное обследование

Симптомы дефицита СТГ - отставание в росте при нормальных пропорциях тела, высокий тембр голоса.

Симптомы гипогонадизма - микропенис, половое развитие задержано.

Симптомы гипотиреоза - брадикардия, бледность и сухость кожных покровов, склонность к запорам, сонливость, интеллектуальная недостаточность.

Симптомы гипокортицизма - артериальная гипотония, общая слабость, апатия.

Лабораторные исследования: общий анализ крови (нормохромная анемия, лейкопения, лимфоцитоз, иногда эозинофилия), биохимический анализ крови (гиперхолестеринемия, гипогликемия, повышение остаточного азота, мочевины, креатинина).

Инструментальные исследования: осмотр глазного дна (возможны дефекты полей зрения, изменения глазного дна), ЭКГ (низкий вольтаж зубцов, брадикардия, нарушение реполяризации), рентгенография лучезапястного сустава (отставание на 4 более лет от хронологического).

Показания для консультаций специалистов: ЛОР, стоматолог - для санации инфекции носоглотки, полости рта; гинеколог - при наличии перенесенных заболеваний (аборты, воспалительные заболевания эндометрия и др.); окулист - для оценки состояния глазного дна, исследования полей зрения, оценки функции зрительного нерва; невролога - для оценки состояния центральной нервной системы; нейрохирурга - при подозрении на объемный процесс головного мозга, врожденной гипоплазии или аплазии гипофиза.

До плановой госпитализации: анализ глюкозы крови, ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ).

Основные диагностические мероприятия:

1. Общий анализ крови (6 параметров).

2. Общий анализ мочи.

3. Анализ глюкозы натощак и через 2 часа после приема пищи.

4. Биохимический анализ крови (холестерин, общий белок, натрий, калий, остаточный азот, мочевина, креатинин).

5. КТ головного мозга.

7. Осмотр глазного дна.

8. Консультация невропатолога.

9. Анализ мочи по Зимницкому.

10. Рентгенография лучезапястных суставов.

Дополнительные диагностические мероприятия:

1. Исследование содержания СТГ в крови в ходе стимуляционный пробы с клофелином - 5 проб через каждые 30 мин.

2. Определение в крови ТТГ и свободных фракций Т3 и Т4.

3. Определение в крови уровня кортизола.

4. Определение уровней ЛГ, ФСГ, тестостерона и эстрадиола.

5. УЗИ матки и тестикул.

7. УЗИ щитовидной железы.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику гипопитуитаризма необходимо проводить с неврогенной анорексией, алиментарной дистрофией, синдромом Шмидта (аутоиммунный гипотиреоз и недостаточность надпочечников), первичной надпочечниковой недостаточностью, с первичной недостаточностью яичников.

Тактика лечения

1. Достижение клинического улучшения состояния больного вследствие дефицита выработки тропных гормонов гипофиза и периферических желез.

2. Определение тактики терапии (в случае впервые выявленного заболевания).

3. Оценка адекватности терапии.

4. Устранение причины, вызвавшей заболевание.

Немедикаментозное лечение:

- физиолечение (по показаниям);

- массаж (по показаниям).

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение направлено на восполнение дефицита кортизола, тиреоидных гормонов, СТГ, АДГ. Назначение тиреоидных препаратов проводится после устранения симптомов гипокортицизма. Кроме того, проводится лечение причины, вызвавшей данное состояние.

Профилактические мероприятия

При гипопитуитаризме первичная профилактика отсутствует. Вторичная профилактика состоит в своевременной диагностике гипопитуитаризма, его адекватной и своевременной терапии, а при ухудшении состояния, при стрессовых ситуациях, присоединении интеркуррентных заболеваний и других изменений - в назначении интенсивной терапии.

Дальнейшее ведение: динамическое наблюдение за больными, получающими заместительную гормональную терапию (препаратами СТГ обеспечиваются по месту жительства). Необходимо исследование уровней гормонов для дальнейшей коррекции гормональной терапии.

Основные медикаменты:

1. Глюкокортикоиды (преднизолон 5 мг, табл.)

2. Тиреоидные препараты (левотироксин 100 мкг, табл.)

3. Глюкоза 5%, раствор, 200 мл

4. Натрия хлорид, раствор, 200 мл

5. Витамины (аскорбиновая кислота, 5% раствор, амп.)

Дополнительные медикаменты:

1. Витамины (пиридоксин 5% раствор, амп., тиамин 2,5% раствор, амп.)

2. Синтетические аналоги ЛГ (хорионический гонадотропин)

3. Гидрокортизон (для экстренных случаев) 2 мл, 5 мл, суспензия для инъекций

4. Синтетические аналоги АДГ (минирин, табл.)

5. Препараты для лечения неврологических нарушений

Индикаторы эффективности лечения: устранение клинических признаков гипопитуитаризма, позволяющее перевести больного на амбулаторное лечение.

Читайте также:

- УЗИ при кишечной дупликационной кисте у плода

- Достоверность метода разведения красителя. Недостатки метода разведения индикатора

- Внеэмбриональная кровеносная система. Кровоснабжение эмбриона

- Боевые отравляющие вещества кожно-нарывного действия

- Поверхностные эффекты газовых пузырьков. Влияние газовых пузырьков на липопротеины