Химический состав зуба. Периодонт.

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 22.01.2026

Гистология и гистогенез зуба

Микроскопическое строение зуба.

Знание строения твердых тканей зуба, эндодонта и пародонта является предпосылкой профилактических мероприятий по сохранению зубов.

Морфология и структура твердых тканей зуба определяют выбор инструментов для препарирования, форму полости и способы ее формирования, а также выбор материала. В данном разделе рассматриваются важнейшие особенности гистологического строения твердых тканей зуба. Более полно морфология и гистология зубов представлена в специальных учебниках.

Эмаль зуба. Химический состав.

Эмаль зуба образована из амелобластов. В период развития происходит ее циклическая минерализация. Кристаллизация кальциево-фосфатных соединений в процессе минерализации и последующий рост кристаллов определяется как предэруптивное созревание эмали. При этом сохраняются ростовые линии, образовавшиеся вследствие неравномерной минерализации эмали. Каждый кристалл эмали имеет гидратный слой, благодаря которому осуществляется ионный обмен.

После прорезывания зубов пористость и неоднородность нивелируются вследствие постэруптивного созревания эмали. Сформированная эмаль зуба-это не регенерирующаяся ткань, не содержащая клеток, клеточных элементов.

Эмаль зуба - самая твердая ткань в организме человека.

В среднем толщина ее колеблется между 2,8 и 3,0 мм в зависимости от степени зрелости, химического состава и топографии

Твердость эмали составляет от 250 KJHN (Knoop-hardness numbers) на границе эмаль-дентин до 390 KJHN на ее по верхности.

Основной структурный элемент эмали зуба - неорганические вещества, причем данные об их количестве отличаются в зависимости от метода анализа и пробы (93-98% массы). Вторым по объему компонентом эмали является вода: данные о ее количестве колеблются между 1,5 и 4% массы. Эмаль также содержит органические соединения, в частности протеины и липиды.

На состав эмали влияют питание, возраст и другие факторы. Ее составные части - это апатиты нескольких типов, основным из которых является гидрокси-апатит. Кроме того, в эмали зуба выявлено свыше 40 микроэлементов. Некоторые из этих микроэлементов попадают в полость рта только в результате стоматологических вмешательств, другие (например, олово и стронций) можно рассматривать как следствие влияния окружающей среды.

Состав эмали отличается в зависимости от ее топографии, вследствие колебания концентрации отдельных элементов. Так, концентрация фторидов, железа, цинка, хлора и кальция уменьшается от поверхности эмали по направлению к границе эмаль-дентин. Концентрация фторидов на этом участке возрастает, а концентрация воды, карбоната, магния и натрия уменьшается от эмалево-дентинной гра ницы к поверхности эмали.

По-видимому, содержание магния и карбоната влияет на показатели плотности эмали.

На участках с повышенной концентрацией магния, вблизи бугров дентина и непосредственно под центральной фиссурой зубов, наблюдается меньшая плотность, чем, например, на минерализованных участках щечных и язычных поверх ностей. '

Кальций и фосфор, как апатитовое соединение, содержатся в форме кристаллов в соотношении 1:1,2 (Са^РО^)* Х*Н,0. Внутренние замещающие реакции могут привести к образованию фтор-апатита или же фтористого гидрокси-апатита. Допускают также возможность образования карбоната в минералах эмали. Образовавшийся апатит отличается меньшей резистентностью к кариесу, чем гидроксиапатит. Наряду с указанными соединениями в эмали в незначительном количестве выявлено ряд кальциево-фосфатных соединений, например, октакальцийфосфат.

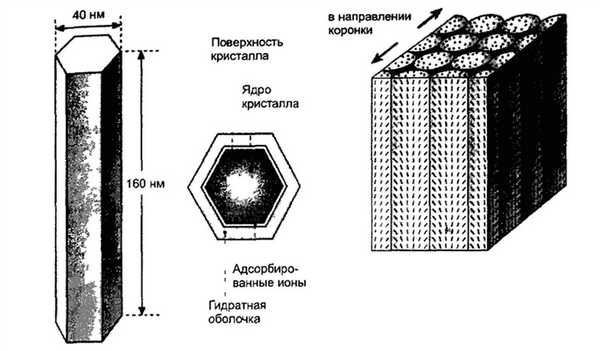

Вода содержится в зубной эмали в двух формах. Первая - связанная вода (гидратная оболочка кристаллов), вторая-свободная вода, располагающаяся в микропространствах .

Свободная вода может при нагревании испаряться, но и эмаль способна впитывать воду при поступлении влаги. Это свойство можно использовать как объяснение определенных физических явлений при возникновении кариеса или его предупреждении.

Эмаль зуба функционирует как «молекулярное сито», а эмалевая жидкость служит переносчиком молекул и ионов.

Меньшая часть органической субстанции зрелой эмали состоит из протеина (=58%), липидов (==48%) и незначительного количества углеводов, цитрата и лактата. Большая часть органических ве ществ находится во внутренней трети эмалевой оболочки в форме эмалевых пучков.

Гистологическое строение.

Кристаллы апатита эмали имеют в сечении шестигранную форму, а их вид сбоку представляется как небольшие стержни.

Общая характеристика кристаллов эмали это - по сравнению с другими твердыми тканями - их значительная величина. В среднем их длина -160 нм, ширина - 40-70 нм и толщина - 26 нм. Форма и величина кристаллов эмали может отклоняться от указанной в зависимости от степени зрелости эмали или локализации в оболочке эмали. В поперечном сечении наблюдаются около сотни сгруппированных кристаллов, образующих т. н. эмалевые призмы или эмалевые стержни, которые располагаются от границы эмаль-дентин почти до поверхности эмали. Форма призм как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях имеет волнообразную форму. При этом кристаллы в ядре призм своей продольной осью направлены параллельно продольной оси соответствующей призмы.

Все кристаллы имеют гидрационную оболочку и окружены слоем протеинов и липидов. Эмалевые призмы проходят через всю толщину эмали зуба. Кристаллы внутри межпризматической субстанциименее упорядочены и образуют с продольной осью призмы угол ==90°.

На поверхности коронки зуба челове ка часто имеется слой беспризменнои эмали толщиной 20-30 мкм, в котором кристаллы расположены плотным слоем параллельно поверхности.

На основании различного пространственного расположения эмалевых призм на снимках, полученных с помощью поляризационного микроскопа, был описан ряд гистологических характеристик.

На шлифах эмали выявляется оптическая неоднородность (темные и светлые полосы), обусловленная различным (продольным или поперечным) направлением S-образно изогнутых эмалевых призм на срезе - полосы Гюнтера-Шрегера.

В продольном срезе различают углубления на поверхности зуба -перикиматы.

Их число уменьшается от шейки к ко ронке, особенно у людей молодого возраста. У людей старшего возраста эти образования наблюдаются реже. В области апроксимальных контактов между зубами в зоне перикиматов образуются незначительные углубления (mikro pits), создающие условия для скопления микроорганизмов. Предполагают, что эти места могут служить исходной точкой для возникновения кариеса.

Полосы Ретциуса также можно различить под световым микроскопом. Они образуются в результате периодических фаз покоя амелобластов в период образования эмали, и внешне сходны с процессом образования годичных колец у дерева.

Поверхность эмали только что прорезавшихся зубов покрыта мембраной толщиной ==0,1-5 мкм, устойчивой к внешним воздействиям, например, кислотам. Это первичная остаточная субстанция эпителия, образующего эмаль (cuticula dentis). В полости рта эта мембрана в процессе жевания очень быстро стирается. Она восполняется и заменяется приобре теннойоболочкой на поверхности эмали.

Дентин. Химический состав.

Основная масса зуба человека состоит из дентина, который окружает пульпу. Коронковый дентин покрыт эмалью, дентин корня - цементом.

В отличие от эмали, дентин менее обызвествлен: 70% массы дентина составляет неорганическое вещество, 20% массы -органическое, остальная часть - вода.

Органическая масса преимущественно представлена коллагеном и коллагеновыми соединениями (91-92%).

Минеральный компонент как и в эмали, состоит из фосфата кальция. Дентин содержит в незначительном количестве ряд микроэлементов.

Дентин - высокоэластичная ткань зуба. Он уступает по твердости эмали и имеет желтоватую окраску. Дентин очень пористый и более проницаем, чем эмаль.

Дентин образован из одонтобластов отростчатых клеток пульпы зуба. Дентинные отростки одонтобластов пронизывают весь дентин до эмалево-дентинной границы. Отростки одонтобластов расположены в дентинных канальцах.

Одонтобласты имеют боковые ответвления (Microvilli) толщиной 0,35-0,6 мкм, проникающие глубоко в дентин. Дентинные канальцы имеют S-образную форму в области коронки зуба, в области корня они проходят прямолинейно к наружной поверхности.

В результате исследования поперечного среза околопульпарного и плащевого дентина выявлены разное количество и плотность дентинных канальцев. Диаметр и объем последних зависит от возраста исследуемых зубов.

Приблизительно 80% общей поверхности поперечного среза дентина состоит вблизи пульпы из просветов дентинных канальцев. В периферической зоне этот показатель составляет только ==4% (в декальцинированном препарате). Абсолютные величины, касающиеся диаметра, плотности и расположения дентинных канальцев необходимо всегда рассматривать критически, т. к. они в значительной мере зависят от параметров исследований. Но поскольку приведенные соотношения для плащевого и околопульпарного дентина принципиально правильны, их следует учитывать при восстановительной терапии.

На границе с пульпой находится не полностью созревший, гипоминерализованный предентин.

Дентинные канальцы окружены перитубулярньш дентином, который выстилает их стенки. Он гомогенный, плотный и из всех структур дентина наиболее минерализован. С возрастом он может увеличиться из-за аппозиции (склерозированный дентин). Благодаря сужению дентинных канальцев возникает возможность защиты пульпы от внешних раздражении.

Дентин образуется на протяжении всей жизни зуба. Дентин, возникающий в процессе развития зуба, называют первичным дентином. Если дентин образуется в сформировавшемся зубе, то его называют вторичным. Третичный дентин (вторичный дентин, нерегулярный вторичный дентин) образуется вследствие раздражения (например, трения, эрозии, кариеса) как защитный барьер.

Основные особенности гистологического строения дентина:

Линии Эбнера (ростовые линии, контурные линии) на участках со сниженной минерализацией, отражающей фазы покоя одонтобластов в период развития дентина. Они проходят в околопульпарном дентине параллельно границе эмаль-дентин или же границе дентин-пульпа.

Линии Оуэна - более гипоминерализованные ростовые линии встречают ся чаще. Они отражают общие заболевания в детском возрасте, влияющиеся на процессы с пониженной минерализацией твердых тканей зубов.

Линии новорожденных в молочных зубах и коронковой области первых постоянных моляров - особая форма ростовых линий, возникших вслед ствие гипоминерализации. Она соот ветствует более длительной фазе по коя одонтобластов (==15 дней). Интерглобулярный дентин. Дентинные канальцы не имеют в этой области перитубулярного дентина. Возможно, речь идет об образовании нерегулярных минерализованных участков дентина. Интерглобулярный дентин - основное вещество дентина, располо женное между дентинными слоями.

Цемент корня. Химический состав.

Цемент - это твердая ткань, покрывающая поверхность корня зуба, верхушку корня, а в многокорневых зубах и область фуркации. Очень редко встречаются фрагменты цемента на поверхности эмали зубов человека (преимущественно в пришеечной области). Этот тип цемента можно обнаружить также в фиссурах еще не прорезавшихся зубов.

Граница эмаль-дентин не всегда имеет единую конфигурацию. Если в 30% случаев эмаль и цемент граничат непосредственно, то в 10% зубов отмечают наличие незначительного свободного участка дентина. У 60% зубов цемент наслаивается на пришеечную эмаль.

Цемент по структуре и твердости (30-50 KHN) сходен с костью человека, но в отличие от нее не васкупяризован. Цемент относится к удерживающему аппарату зуба, т. к. волокна Шарпея удерживают зуб в альвеоле челюстных костей.

По химическому составу и структуре цемент напоминает грубоволокнистую кость. Это наименее минерализованная твердая ткань зуба. Содержание неорганических веществ в цементе составляет 65% массы, органические вещества-23% и вода - 12% массы.

Из неорганических составляющих преобладают кальций и фосфат в форме кристаллов апатита или аморфных кальций-фосфатов, из органических - более 90% коллагенов. Содержание других органических субстанций изучено недостаточно.

Как и другие опорные ткани организма, цемент состоит из клеток и межклеточного вещества.

Поверхность дентина покрыта слоем высокоминерализованного цемента (толщина до 10 мкм). К внешней стороне направлены ламелловидные менее или более минерализованные зоны, отражающие периодические фазы образования цемента и фазы покоя.

В коронковой трети зубов расположен бесклеточный цемент. Он не содержит клеток, лишь многочисленные коллагеновые фибриллы однородной минерализации, расположенные почти перпендикулярно к поверхности дентина. Они являются прикрепленными волокнами (волокна Шарпея). Направление прохождения волокон между отдельными ростовыми линиями может изменяться. Эти изменения происходят вследствие постэруптивного движения зубов при одновременном образовании цемента. Поверхность бесклеточного волокнистого цемента минерали-зована в большей мере, чем средние слои цемента. На ней расположен бесструктурный слой толщиной 3-8 мкм, цементоид, содержащий цементобласты.

В верхушечной области корня зуба и в области би- и трифуркаций многокорневых зубов цемент пронизан проникающими в виде луча волокнами перепендикулярно к поверхности зуба и утолщенными пучками волокон, которые менее минерализованы. Перпендикулярно во локнам Шарпея расположены многочисленные волокна и пучки волокон. В лакунах цемента содержаться цементоциты - зрелые клетки цемента зуба. В этом слое цемента могут чередоваться менее и бо лее минерализованные участки, а также слои бесклеточного волокнистого цемента. Цемент образуется и наслаивается на протяжении всей жизни. В течение 60 лет он может утроить свою толщину, при этом цементоциты внутренних слоев гибнут и образуются пустые лакуны цемента.

Наряду с регулярным образованием цемента существуют различные причины дополнительного образования цемента.

- Если устранена причина резорбции зуба, то может произойти восстановле ние посредством клеточного цемента

- При фрактуре корня может устраняться дефект после лечения вследствие на слоения цемента между фрагментами.

- Вследствие потери контакта между зубами-антагонистами возрастает образование цемента какпроявление компенсаторных процессов.

- Удерживающий аппарат зуба часто разрушается при пародонтите. После успешного лечения может наблюдаться образование нового цемента и новой костной ткани.

- При определенных условиях цементообразование может превысить физиологические границы. В таком случае говорят о гиперцементозе, встречающемся как в отдельных зубах, так и генерализовано. Локализованная форма наблюдается при хроническом воспалении в периапикальньк тканях, а так же во время ортопедического лечения. Генерализованный гиперцементоз наблюдается при системных заболеваниях.

Цементикль - это образование шаровидной формы, расположенное в периодонте, состоящее из цемента. Они возникают вследствие минерализации микрососудов дегенерированных эпителиальных остатков. В верхушечной области цемента иногда обнаруживается слой нерегулярно образованного минерализованного цемента (промежуточный цемент). Он расположен между дентином и регулярно образованным цементом и свидетельствует о нарушении развития тканей зуба.

1. Хельвиг Э., Климек И., Аттин Т.

2. Терапевтическая стоматология .Под ред. проф. А.М. Политун, проф. Н.И. Смоляр. Пер. с нем. - Львов: ГалДент,1999.-409 с.-205 рис.

Цемент зуба: строение

Цемент зуба (cementum) - это высокоминерализованная ткань, напоминающая по своей структуре грубоволокнистую кость, которая тонким слоем покрывает корень зуба (вплоть до его шейки). Но в отличие от костной ткани - цемент корня не подвержен постоянной перестройке, он не имеет сосудов, а его трофика осуществляется посредством обычной диффузии питательных веществ, растворенных в основном аморфном веществе в составе периодонта.

Основная функция цемента заключается в формировании связочного аппарата зуба (периодонтального прикрепления), которое удерживает зуб в альвеоле, а также способствует перераспределению жевательного давления с зуба - на альвеолярную кость. Напомним, что периодонтальные волокна начинают расти одновременно - как со стороны корневого цемента, так и со стороны компактной пластинки альвеолы. Далее при помощи незрелого коллагена (проколлагена) в центре периодонтальной щели - концы этих волокон связываются вместе, формируются пучки волокон.

Цемент корня зуба: схема и фото

Слой цемента присутствует только на зубах человека, а также зубах других млекопитающих. В области шейки зуба толщина цемента меньше - от 20 до 50 мкм, в то время как в области верхушки корня - от 100 до 150 мкм. Думаю вам знакомо, что «вторичный дентин» на протяжении всей жизни продуцируется одонтобластами, и вот точно также в течение жизни происходит и постоянное образование цемента на поверхности корня. И поэтому, если вы доживете до пенсионного возраста, то цемент ваших зубов скорее всего успеет - как минимум утроить свою толщину (рис.3).

Цемент корня зуба: строение

Цемент по химическому составу и прочности близок к грубоволокнистой костной ткани. Неорганические компоненты в составе цемента составляют примерно 65% - в основном это фосфат кальция (в виде кристаллов гидроксиапатита или аморфных кальций-фосфатов) и карбонат кальция. Органические компоненты составляют около 23%, и они практически полностью представлены коллагеном; плюс около 12% воды.

Цемент подразделяют на 2 формы - на первичный (бесклеточный) и вторичный (клеточный). Слой первичного цемента выстилает дентин всей поверхности корня зуба, и в свою очередь уже поверх него будет располагаться слой вторичного цемента. Однако, этот так называемый вторичный «клеточный цемент» будет покрывать уже не всю поверхность корня, а только его апикальную треть + у многокорневых зубов еще и область бифуркации/ трифуркации корней (рис.4).

Слои цемента (электронная микроскопия) -

Клеточный и бесклеточный цемент (гистология) -

1) Первичный (бесклеточный) цемент -

Первичный цемент покрывает весь корень зуба. Он не содержит клеток, и состоит только из обызвествленного межклеточного вещества, в состав которого входят коллагеновые волокна и основное аморфное «склеивающее» вещество. Коллагеновые волокна этого слоя цемента отличаются равномерной минерализацией, и часть из них имеет продольное направление - по отношению к поверхности корня, а часть - перпендикулярное (радиальное) направление. Последние называют «шарпеевскими волокнами», и они имеют очень важное значение для фиксации зуба в альвеоле.

2) Вторичный (клеточный) цемент -

Вторичный цемент образуется после прорезывания зуба, и он покрывает уже не всю поверхность корня, а только апикальную его треть + область фуркаций многокорневых зубов. Он может располагаться либо поверх первичного цемента, либо напрямую прилежать к дентину корня. Вторичный цемент состоит преимущественно из клеток (цементоцитов и цементобластов), а также из межклеточного вещества, которое в свою очередь состоит - из основного аморфного вещества и хаотично направленных коллагеновых волокон.

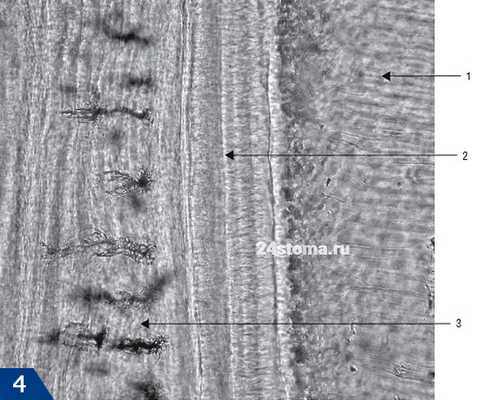

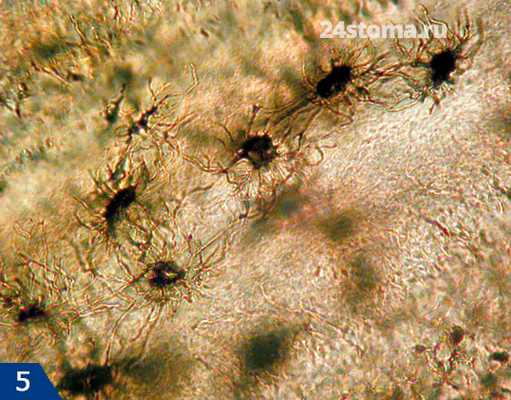

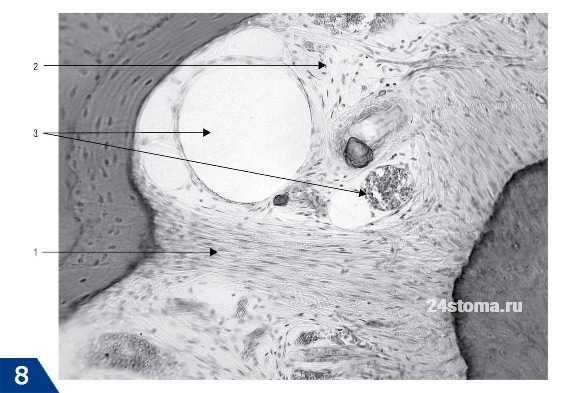

- Цементоциты (рис.5-6) - лежат на поверхности цемента в особых лакунах (полостях) и по своему строению они очень похожи на цементоциты костной ткани. Цементоциты имеют длинные отростки, и там где клеточный цемент напрямую прилежит к поверхности дентина - отростки цементоцитов могут напрямую контактировать с дентинными трубочками. При образовании новых слоев цемента - цементоциты внутренних слоев постепенно гибнут, образуя в цементе пустые лакуны.

- Цементобласты - эти клетки являются «строителями цемента», т.е. обеспечивают отложение все новых его слоев. Отложение цемента цементобластами происходит в течение всей жизни человека, и поэтому толщина цемента в области верхушек корней - увеличивается к концу жизни в несколько раз.

Цементоциты в вторичном цементе (гистология) -

Рис.6 (обозначения), где 1 - цементоцит, 2 - дентинные трубочки, 3 - контакты отростков цементоцитов с дентинными трубочками.

3) Коллагеновые волокна -

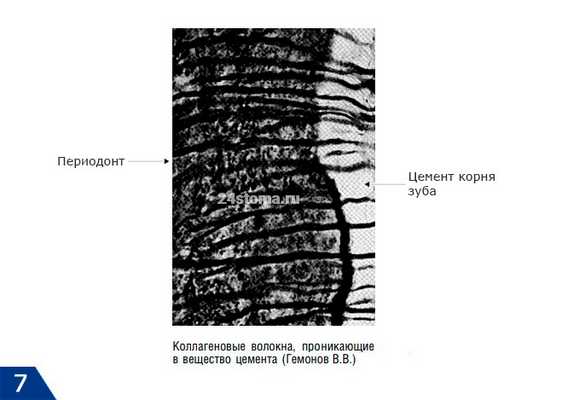

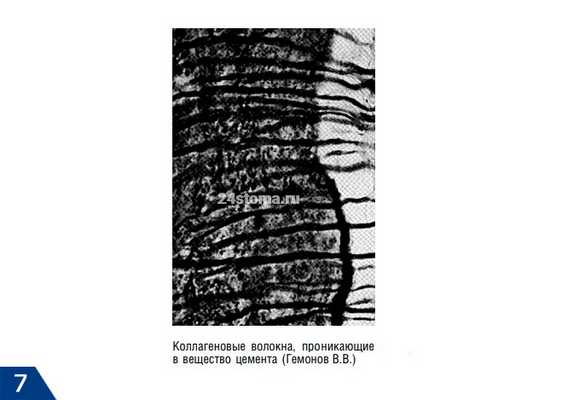

Самой важной частью коллагеновых волокон цемента являются так называемые «шарпеевские волокна». Они являются терминальными участками волокон периодонтального прикрепления зуба со стороны цемента. На рис.7 вы можете увидеть гистологический препарат, на котором видно, что радиальные коллагеновые волокна периодонтальной щели и цемента корня зуба - являются «единым целым».

Соединение периодонта и цемента корня зуба -

Раньше считалось, что радиальные волокна периодонта (которые с одной стороны фиксируются к компактной пластинке альвеолы, а с другой - к цементу корня) - являются единым целым. Но современные исследования свидетельствуют, что это не совсем верно. Терминальные участки зубо-альвеолярных волокон периодонта начинают формироваться обособленно друг от друга: одна часть - со стороны цемента корня зуба, а другая часть - со стороны костной пластинки альвеолы.

Резюме :

| Бесклеточный (первичный) | Клеточный (вторичный) | |

| локализация | - прилежит к дентину, - покрывает корень. | - покрывает бесклеточный цемент в области апикальной трети корня и области фуркации многокорневых зубов. |

| строение | - коллагеновые волокна (продольное и радиальное расположение), - аморфное вещество, - линии роста расположены близко друг к другу. | - цементоциты в лакунах (их отростки анастомозируют друг с другом), - коллагеновые волокна (хаотичное направление), - аморфное вещество, - линии роста расположены сравнительно далеко друг от друга. |

Цемент зуба: гистология

Ниже на видео 1 вы можете увидеть гистологию тканей зуба в потрясающем разрешении. На видео 2 лучшая лекция по гистологии цемента, которую вы можете услышать. Видео на английском языке, но при желании можно включить субтитры, и далее в настройках выбрать перевод с английского на русский.

Топография цемента в области шейки зуба -

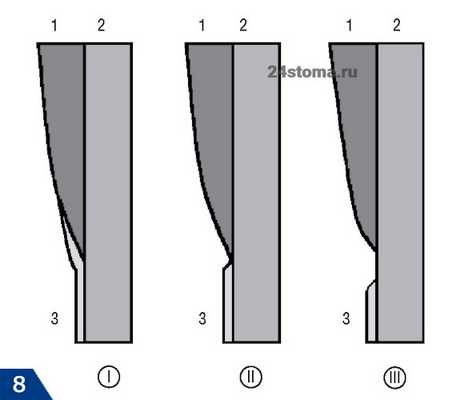

Существует 3 варианта соединения цемента и эмали зуба. Оно может быть либо «стык в стык», либо цемент может немного заходить на эмаль, либо может присутствовать полоска обнаженного дентина (рис.8). Исследования показали, что эмаль и цемент граничат «стык в стык» - только в 30% случаев. При этом 60% зубов имеют наслоение цемента на край зубной эмали (рис.9), а полоска обнаженного дентина встречается в 10% случаев.

Варианты эмалево-цементной границы (схема и гистология) -

Рис.8, где 1 - эмаль, 2 - дентин, 3 - цемент, и варианты соединения эмали и цемента (I - цемент частично заходит на зубную эмаль; II - цемент стыкуется с эмалью, III - цемент не доходит до эмали зуба).

Функции цемента корня зуба -

1) Защитная функция -

содержание в цементе неорганических компонентов достигает 70%, что делает его прочным к механическим нагрузкам. Следовательно, одной из его функций будет защита дентина корня от повреждающего воздействия.

2) Участие в образовании периодонта -

формирование волокон периодонта происходит одновременно как со стороны цемента корня зуба, так и со стороны костной пластинки альвеолы. По мнению ряда авторов - в дальнейшем эти коллагеновые волокна сплетаются друг с другом посредством незрелого коллагена (проколлагена), превращая их в единое целое. Глубина погружения волокон периодонта в цемент корня зуба составляет от 3 до 5 μ.т.

3) Фиксирующая (удерживающая) -

цемент корня зуба вместе с компактной пластинкой альвеолы и волокнами периодонта - обеспечивает фиксацию зуба в альвеоле.

4) Компенсаторная функция -

при уменьшении длины зуба в результате физиологического стирания эмали - происходит усиленная выработка цемента в области верхушки корня зуба. В результате зуб как бы выталкивается из альвеолы в полость рта, и таким образом увеличивается размер клинической коронки зуба. Особенно это становится заметным у пациентов пожилого возраста.

5) Участие в репаративных процессах -

например, при устранении причины резорбции корня может произойти его частичное восстановление. Либо при наличии трещины корня зуба может произойти образование цемента между фрагментами, что может привести к устранению дефекта.

Причины дополнительного образования цемента -

При пародонтите и хроническом периодонтите, при стирании эмали на окклюзионных поверхностях, при повышении нагрузки на зуб, а также при отсутствии зуба-антагониста - происходит интенсивное отложение цемента в области апикальной трети корня (при этом формируется гиперцементоз, рис.3). Также к этому могут приводить и травмы корня зуба, а также ортодонтическое лечение.

Кроме того выделяют еще такое образование как «цементикль». Это не что иное, как состоящее из цемента образование округлой формы, расположенное в периодонте. Они возникают вследствие минерализации микрососудов в области островков эпителиальных клеток Маляссе.

Развитие цемента (цементогенез) -

Образование цемента происходит в два этапа. На 1 этапе происходит синтез органического матрикса (цементоида или первичного цемента). На 2 этапе происходит минерализация цементоида - с образованием вторичного цемента. Давайте рассмотрим, как все это происходит.

Сначала клетки зубного сосочка (в результате индуцирующего влияния эпителиального влагалища) - дифференцируются в одонтобласты корня, которые и образовывают дентин корня. Далее цементобласты зубного мешочка начинают продуцировать органический матрикс цемента (цементоид), а также коллагеновые волокна и основное аморфное вещество. В результате цементоид откладывается на поверхности дентина корня - в виде высокоминерализованного бесструктурного слоя «Хоупвелла-Смитта» (этот слой способствует прочному прикреплению цемента к дентину корня).

Далее первым образуется первичный цемент, не содержащий клеток. Он медленно откладывается по мере прорезывания зуба, покрывая 2/3 поверхности корня (ближе к коронковой части зуба). Далее происходит минерализация цементоида, которая связана с отложением фосфатов и карбоната кальция. Этот процесс идет волнами, и далее в апикальной трети корня и зоне фуркации - образуется клеточный, т.е. вторичный цемент. Надеемся, что наша статья оказалась Вам полезной!

Источники:

1. Высшее профессиональное образование автора в стоматологии,

2. The European Academy of Paediatric Dentistry (EU),

3. «Анатомия зубов человека» (Гайворонский, Петрова).

4. «Терапевтическая стоматология» (Политун, Смоляр),

5. «Гистология органов ротовой полости» (Глинкина В.В.).

Периодонт зуба: строение и функции

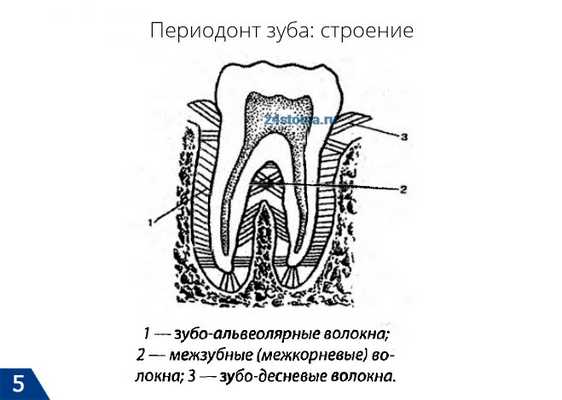

Периодонт - это связочный аппарат зуба, расположенный в щелевидном пространстве между костной стенкой альвеолы и корнем зуба (периодонтальной щели). Некоторые авторы в своих работах также называют периодонт - термином «перицемент». Периодонт состоит из пучков коллагеновых волокон 1 типа, которые прочно связывают покрытый слоем цемента корень зуба - с компактной пластинкой альвеолы. Разрушение волокон периодонта (например, при пародонтите) приводит к уменьшению площади прикрепления зуба к кости и, соответственно, к появлению подвижности.

Средняя ширина периодонта (ширина периодонтальной щели) - составляет всего 0,20-0,25 мм. Причем наибольшая ширина наблюдается в пришеечной и верхушечной областях корня зуба, а наиболее узкий участок около 0,1 мм - расположен в средней трети зуба - около 0,1 мм. Получается, что периодонт имеет форму песочных часов, что по мнению многих авторов является признаком адаптации связочного аппарата зуба к функциональным нагрузкам.

Анатомия тканей пародонта и периодонта -

Волокна периодонта распределяют оказываемое на зуб давление - в виде тяги на альвеолярную кость. Вторая основная его функция заключается в удержании зуба в альвеоле. Нужно отметить, что скорость обновления коллагеновых волокон в периодонте - примерно в 2 раза выше, чем в десне (и в 4 раза выше, чем в коже). Постоянная перестройка волокон способствует адаптации связочного аппарата зуба к меняющейся нагрузке, но этим также объясняется и возможность ортодонтического перемещения зуба (без нарушения периодонтального прикрепления).

Формирование периодонта вокруг корня зуба происходит параллельно с формированием корня. Прорезывание зубов начинается, когда корень сформирован всего лишь на 25-50%, и поэтому формирование волокон периодонта продолжает происходить и после начала прорезывания коронки зуба сквозь слизистую оболочку. Причем рост волокон периодонта одновременно происходит - как со стороны костной стенки альвеолы, так и со стороны цемента корня зуба. Развитие тканей периодонта заканчивается только после окончания прорезывания зуба.

Отличия пародонта и периодонта (рис.1-2) -

Пародонт - это вся совокупность структур, за счет которых обеспечивается прикрепление зуба к костной стенке альвеолы (поверхности лунки зуба). Таким образом, в состав пародонта входит не только периодонт, но и цемент корня зуба, мягкие ткани десны, а также зубная альвеола.

Строение периодонта -

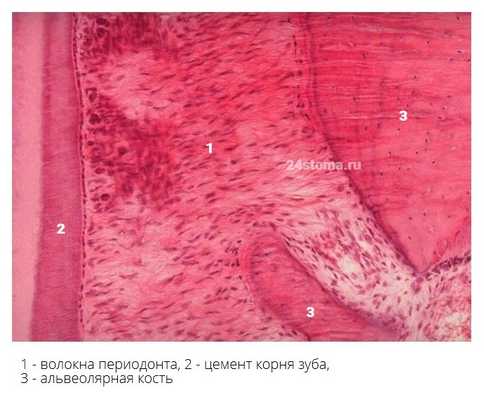

Как мы уже сказали выше - периодонт расположен между цементом корня зуба с одной стороны, и компактной пластинкой альвеолы с другой стороны. Он состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани (РВСТ), основным компонентом которой являются волокна зрелого коллагена I типа. Причем у людей до 25 лет - помимо зрелого коллагена в периодонте еще можно обнаружить и волокна незрелого коллагена (проколлагена). Между пучками коллагеновых волокон расположено межклеточное вещество с кровеносными и лимфатическими сосудами, а также нервными волокнами.

В периодонте отсутствуют зрелые эластические волокна, и есть только небольшое количество незрелых эластических волокон (окситалановых), которые располагаются вдоль стенок сосудов. При этом сами коллагеновые волокна жесткие и не способны к растяжению - так за счет чего формируется физиологическая подвижность зуба? Дело в том, что коллагеновые волокна в периодонте обладают амортизирующим эффектом - за счет их спиралевидных изгибов. Эти изгибы во время жевательной нагрузки на зуб выпрямляются, а по ее прекращении - снова скручиваются. Благодаря таким изгибам зуб и обладает физиологической подвижностью.

Волокна периодонта (гистологический препарат) -

Клеточный состав периодонта представлен в первую очередь - фибробластами, цементобластами и остеобластами, которые участвуют в построении коллагена, цемента и костной ткани, соответственно. Кроме тог в периодонте были обнаружены и эпителиальные клетки Маляссе, которые могут быть источником образования кист и опухолей. О полном составе клеточных элементов мы еще расскажем ниже.

Типы волокон периодонта:

Проходящие рядом коллагеновые волокна сплетаются друг с другом, образуя прочные пучки диаметром 0,2 мм (такие пучки называют периодонтальными связками или лигаментами). Существует несколько альтернативных классификаций волокон периодонта, и ниже мы приведем две из них. Согласно классификации И.П. Гайворонского волокна периодонта можно разделить на 3 типа (рис.2) -

- зубо-десневые волокна,

- зубо-альвеолярных волокна,

- межзубных волокна.

1) Комплекс зубо-десневых волокон -

пучки этих волокон начинаются от цемента корня зуба в области дна десневого кармана, и далее они веерообразно распространяются, вплетаясь в мягкие ткани десны вокруг шейки зуба (маргинальный край десны). Этот тип волокон обеспечивает плотное прилегание десны к шейке зуба. Ниже вы можете увидеть, что зубо-десневые волокна имеют разнообразное направление, и образуют в тканях десны трехмерную сеть. По структуре эти волокна достаточно тонкие и не слишком мощные.

2) Зубо-альвеолярные волокна (горизонтальные и косые) -

эти волокна начинаются чуть ниже волокон предыдущей группы. Они расположены в периодонтальной щели между цементом корня зуба с одной стороны и и компактной пластинкой альвеолы с другой стороны. Зубо-альвеолярные волокна принято делить на горизонтальные и косые. Горизонтальные волокна достаточно малочисленны, и они идут в горизонтальном направлении от поверхности корня зуба - к верхушкам межальвеолярных перегородок (рис.5).

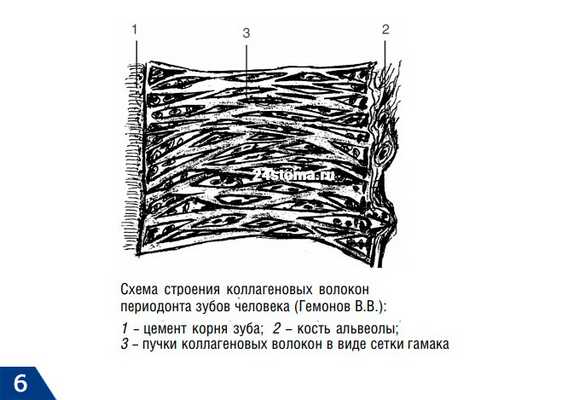

Косыми зубо-альвеолярными волокнами покрыта практически вся поверхность корней, и преимущественно именно этот тип волокон удерживает зуб в альвеоле, а также выполняет опорно-амортизирующую функцию. Одним концом эти волокна прикреплены к цементу корня, а другим - к стенке альвеолы. Благодаря косому направлению волокон зуб как бы подвешен внутри альвеолы и, таким образом, жевательное давление не передается напрямую с зуба на костную ткань альвеолы. В целом расположение пучков зубо-альвеолярных волокон в боковых отделах периодонтальной щели - внешне напоминает сетку гамака (рис.5-6).

В средней трети периодонтальной щели (у молодых людей до 25 лет) имеется густое промежуточное сплетение из волокон незрелого коллагена - так называемое «зикхеровское сплетение». Волокна этого сплетения имеют очень высокий регенераторный потенциал. Они имеют большое значение для регенерации периодонтальных структур, например, это может быть важным при планировании ортодонтического лечения. Но нужно учитывать, что зикхеровское сплетение исчезает у людей старше 25 лет. Ряд исследователей выдвинули логичное объяснение необходимости присутствия незрелого коллагена в периодонте.

3) Транссептальные (межзубные) волокна -

эти волокна идут от шейки одного зуба к шейке другого, и для этого волокна проходят над вершинами межальвеолярных перегородок. Т.е. они образуют «связку», которая идет от цемента корня одного зуба (со стороны контактной поверхности) - к цементу корня на контактной поверхности соседнего зуба. Эти волокна периодонта выполняют функцию сохранения непрерывности зубного ряда, а также в перераспределении жевательной нагрузки вдоль зубного ряда.

Альтернативная классификация волокон периодонта -

Существует несколько альтернативных классификаций волокон периодонта. Эти классификации могут включать в себя следующее разделение волокон на группы:

- Циркулярные (свободные) волокна - они начинаются от шейки зуба, веерообразно расходятся, заканчиваясь в мягких тканях десневого края.

- Волокна альвеолярного гребня - они связывают шейку зуба с гребнем альвеолярной кости (на рис.4 они названы зубогребешковыми).

- Горизонтальные волокна - это немногочисленная группа волокон, которая располагаются сразу под волокнами альвеолярного гребня (у самого входа в периодонтальное пространство). Эти волокна проходят горизонтально, образуя вместе с транссептальными волокнами - циркулярную связку зуба.

- Косые волокна - наиболее многочисленная группа волокон, которая связывает корень зуба с компактной пластинкой альвеолы (в предыдущей классификации они названы зубо-альвеолярными).

- Апикальные волокна - они расходятся перпендикулярно зубо-альвеолярным волокнам от верхушек корней ко дну альвеолы.

- Транссептальные волокна - они идут горизонтально от шейке одного зуба к шейке другого, соединяя соседние зубы между собой.

Строение периодонта под микроскопом -

На рис.8 ниже вы можете увидеть коллагеновые волокна, проникающие в цемент корня. Обратим ваше внимание, что терминальные участки волокон (находящиеся в цементе корня или в костной стенке альвеолы) - называют шарпеевскими волокнами. Далее на рис.8 представлен гистологический препарат периодонта зуба, где 1 - пучки коллагеновых волокон, 2 - основное аморфное вещество, 3 - сосуды периодонта.

Данные электронной микроскопии позволили узнать, что волокна периодонта проникают в цемент корня зуба на глубину - всего от 3 до 5 μ.т, а в костную стенку альвеолы - не более 20 μ.т. Также стало известно, что хотя волокна периодонта и состоят преимущественно из зрелого коллагена 1 типа - в нем есть и немного незрелых эластических волокон (окситалановых). Эти волокна имеют длину всего 2-3 мм, и они располагаются не перпендикулярно как все стальные, а параллельно поверхности корня зуба. Окситалановые волокна пересекают зубо-альвеолярные волокна под прямым углом, а их роль заключается в перераспредлении кровотока в периодонте в условиях жевательной нагрузки.

Коллагеновые волокна занимают только 40% объема периодонта, а остальные 60% - это не что иное как основное аморфное вещество (которое, в свою очередь, на целых 70% состоит из воды). Помимо воды здесь также присутствует и большое количество различных клеточных элементов - в первую очередь тут нам интересны фибробласты, которые располагаются по ходу волокон коллагена. Фибробласты в процессе клеточного цикла могут также дифференцироваться в фиброциты или миофибробласты.

Другая группа клеточных элементов включает в себя цементоциты и цементобласты. Последние располагаются на поверхности цемента корня зуба, и их функция заключается в построении заместительного цемента. Еще есть небольшая группа клеточных элементов, к которой относятся - остеобласты, остеокласты, а также одонтокласты. В небольшом количестве в периодонте также встречаются: лимфоциты, плазматические клетки, тучные клетки, эозинофиллы и нейтрофильные лейкоциты.

Гистология периодонта: видео

Ниже на видео 1 вы можете увидеть гистологию тканей зуба в потрясающем разрешении. На видео 2 лучшая лекция по гистологии периодонта, которую вы только можете услышать. Видео на английском языке, но при желании можно включить субтитры, и далее в настройках выбрать перевод с английского на русский.

Кровоснабжение периодонта -

Источниками кровоснабжения периодонта являются верхняя и нижняя альвеолярные артерии. В свою очередь от них отходят более мелкие «зубные артерии», которые уже проникают в апикальные отверстия на верхушках корней зубов. Перед тем как проникнуть в апикальное отверстие - от зубной артерии отделяется ее альвеолярная и периодонтальная ветви. Костная стенка альвеолы на всем своем протяжении пронизана системой прободных канальцев, через которые от альвеолярной ветви зубной артерии к периодонту проникают более мелкие артериолы.

Схема кровоснабжения периодонта -

Сосудистая сеть тканей периодонта соседних зубов объединена в единую систему, что позволяет обеспечить коллатеральный кровоток. Важным моментом является то, что сосуды периодонта могут быть связаны с внутрипульпарными сосудами - через добавочные отверстия на боковой поверхности корня зуба. Это может быть путями для распространения инфекции.

Лимфатическая система образована капиллярами, слепо начинающимися в межклеточном веществе тканей периодонта, и развита достаточно слабо. Из периодонта зубов верхней челюсти отток лимфы происходит в околоушные лимфатические узлы, а от зубов нижней челюсти - в подчелюстные и подъязычные лимфатические узлы. Именно этим объясняется увеличение определенных групп лимфоузлов, например, при обострениях хронического периодонтита.

Иннервация периодонта -

Осуществляется со стороны тройничного нерва, афферентные и эфферентные волокна которого - образуют в тканях периодонта сплетение. Окончания этих волокон представляют из себя болевые рецепторы и механорецепторы. У большинства зубов максимальная концентрация рецепторов сосредоточена в области верхушек корней, но в периодонте резцов - рецепторы равномерно распределены по всему периодонту. Также в периодонте обнаружены и симпатические нервные волокна, отвечающие за регуляцию кровотока.

Функции периодонта -

- Удерживающая функция -

она заключается в удержании зуба в альвеоле, и за это в первую очередь отвечают зубо-альвеолярные волокна периодонта.

- Амортизационно-распределительная функция -

межклеточное вещество и волокна периодонта позволяют равномерно распределять жевательную нагрузку с зуба - на ткани альвеолы.

- Защитная функция -

соединительно-тканные и клеточные компоненты периодонта представляют собой так называемый «гистогематический барьер», благодаря которому обеспечивается структурный и антигенный гомеостаз как самого периодонта, так и окружающих тканей. Реализация защитной функции опосредована как специфическими, так и неспецифическими факторами защиты.

- Пластическая функция -

обеспечивает сохранение структуры периодонта, а также репарацию как самого периодонта, так и прилежащих тканей (например, костной пластинки альвеолы, а также цемента корня зуба). Периодонт весьма богат клеточными элементами, включая остеобласты, которые отвечают за образование костной ткани на поверхности альвеолы, а также цементобласты, от которых будет зависеть выработка заместительного цемента корня зуба.

- Трофическая и сенсорная функции -

обеспечиваются хорошо развитой сосудистой и нервной сетью (большим количеством рецепторов). Эти функции тесно связаны со выше перечисленными.

Разрушение периодонтального прикрепления зуба -

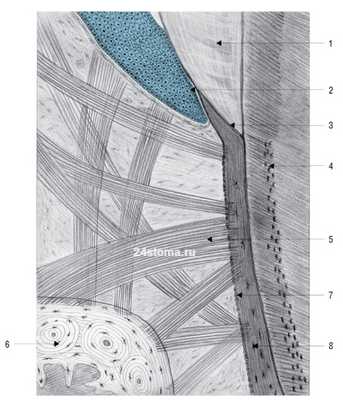

Защиту периодонта от разрушения обеспечивает так называемое «эмалевое прикрепление», которое состоит из 10-20 рядов клеток многослойного плоского эпителия. Этот эпителий (цифра 2 на рис.ниже) выстилает дно десневой бороды и плотно прикреплен к зубной эмали - в области перехода эмали в цемент корня. Эпителий дна десневой борозды обладает очень высокой степенью обновления, которое происходит полностью всего за 4-8 дней.

Эмалевое прикрепление в области дна десневой борозды -

Где 1 - зубная эмаль; 2 - эмалевое эпителиальное прикрепление, 3 - цементо-эмалевое соединение, 4 - зернистый слой Томса в дентине, 5 - волокна периодонта, 6 - альвеолярная кость, 7 -цементобласты, 8 - цементоциты.

Эпителиальное прикрепление обеспечивает как механическую защиту периодонта, так и способствует элиминации многочисленных повреждающих факторов, вырабатываемыми патогенными бактериями, например, при хроническом катаральном гингивите. Как вы знаете - именно разрушение эпителиального прикрепления является точкой перехода гингивита в пародонтит, при котором уже наблюдается разрушение периодонта (уменьшение площади периодонтального прикрепления и возникновение подвижности зуба). Надеемся, что наша статья оказалась Вам полезной!

1. Высшее профессиональное образование автора в стоматологии,

2. National Library of Medicine (USA),

3. «Анатомия, гистология и биотипы пародонта» (Дмитриева, Ерохин),

4. «Анатомия зубов человека» (Гайворонский, Петрова).

5. «Пародонтология» (Данилевский Н.Ф.).

Пульпа зуба: строение и функции

Пульпа зуба (pulpa dentis) - это богатый кровеносными сосудами и нервными волокнами специализированный тип рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая заполняет полость зуба, т.е. пульповую камеру и корневых каналы. За счет наличия в ней большого количества рецепторных нервных окончаний - пульпа обеспечивает очень высокую болевую чувствительность тканей зуба к воздействию механических, физических, химических раздражителей.

Воспаление пульпы (пульпит) - чаще всего развивается в результате попадания в нее патогенных бактерий. Это происходит при распространении кариозного процесса на глубокие слои дентина, окружающие пульповую камеру, но в ряде случаев причиной воспаления может быть физическая травма зуба, либо термический ожог (например, из-за ошибок при препарировании зуба под коронку). Чаще всего воспаление пульпы протекает остро, с выраженным болевым синдромом, но в ряде случаев течение может быть бессимптомным - с преобладанием гиперпластических процессов.

Строение пульпы зуба (схема) -

Из-за обилия в пульпе кровеносных сосудов, а также из-за наличия узких апикальных отверстий на верхушках корней - при развитии острого пульпита всегда быстро нарастает воспалительный отек. Поскольку объем пульпы ограничен стенками пульповой (пульпарной) камеры - воспалительный отек приводит к сдавлению вен и лимфатических сосудов, нарушая этим отток жидкости. Это приводит к развитию некроза и гибели пульпы. Кроме того отек приводит и к сдавливанию нервных окончаний, что собственно и обуславливает развитие острой боли.

Нужно отметить, что в пульпе зуба имеются целые нервные сплетения, включая большое количество рецепторов, которые способны воспринимать раздражители любого вида - давление, температуру, химические и физические воздействия. Но вместе с тем в пульпе описаны и эффекторные нервные окончания. Часть нервных волокон пульпы (вместе с отростками одонтобластов) - выходит из нее в предентин и внутреннюю зону околопульпарного дентина, располагаясь в дентинных трубочках.

Строение пульпы зуба -

Говоря о строении пульпы зуба, мы сначала разберем ее структурные элементы - после чего перейдем к описанию ее слоев, которые вы могли увидеть на рис.2. Внешний вид удаленной из зуба пульпы (намотанной на пульпоэкстактор) - вы можете увидеть на фото ниже.

Видео удаления пульпы зуба (пульпэктомия) -

1) Структурные элементы пульпы -

Пульпа состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани (с большим количеством нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов). Соответственно, ее структура будет состоять из коллагеновых волокон, основного аморфного вещества, а также большого количества разнообразных клеточных элементов. Содержание коллагена в общей сложности составляет - от 25 до 30 % от сухой массы пульпы зуба, и в основном это коллаген I и III типов. В коронковой части пульпы волокна коллагена располагаются более рыхло, но в ее корневой части - они образуют уже более плотные скопления.

Что касается основного аморфного вещества, расположенного между волокнами коллагена, то оно состоит из воды, гликозаминогликанов, а также гликопротеинов и протеогликанов. Межклеточное вещество обладает высокой способностью к диффузии, что позволяет питательным веществам из крови попадать в клеточные элементы, а продуктам метаболизма - выводиться в венозную кровеносную систему. Также в пульпе отмечается большое многообразие клеточных элементов - в первую очередь это одонтобласты и фибробласты (фибробласты отвечают за образование межклеточного вещества и синтез коллагеновых фибрилл), а также дендритные клетки, макрофаги, лимфоциты, тучные клетки и т.д.

Клеточные элементы пульпы -

Тучные клетки - они расположены вокруг сосудов; характеризуются присутствием в цитоплазме большого количества гранул с биологически-активными веществами (гистамин, гепарин, эозинофильный хемотаксический фактор и т.д.). Высвобождение этих компонентов вызывает увеличение проницаемости сосудов.

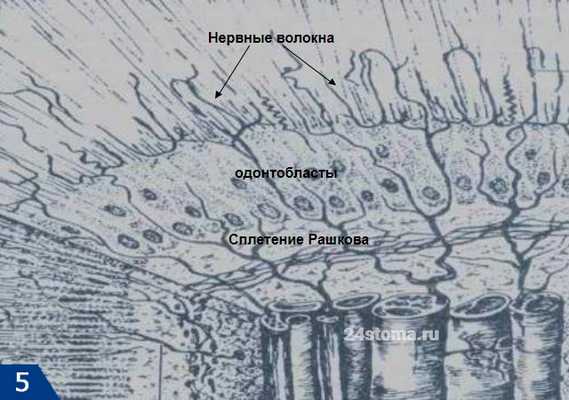

Архитектоника слоев пульпы зуба -

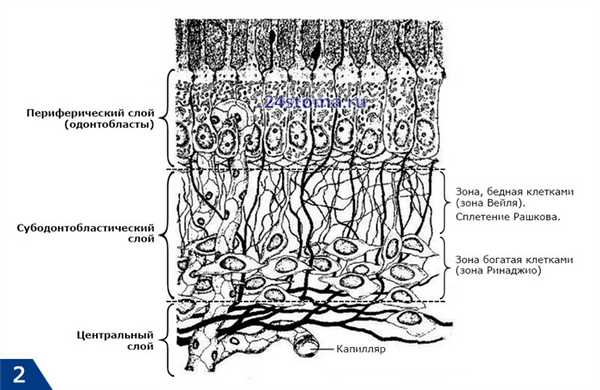

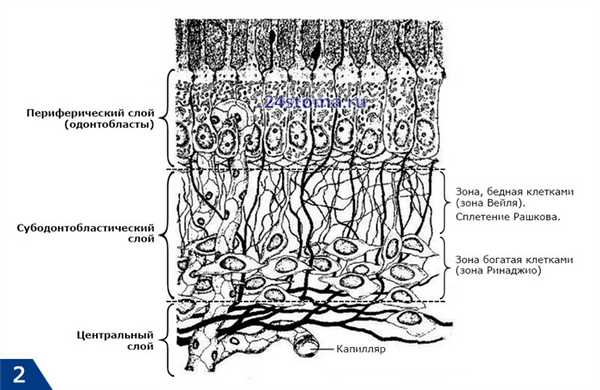

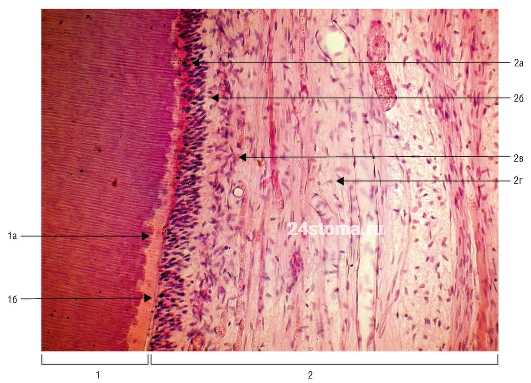

В коронковой части пульпы различают несколько слоев, которые отличаются по своем строению и функциям - 1) наружный слой, состоящий из одонтобластов, 2) субодонтобластический слой, который в свою очередь состоит из нескольких зон, включая зоны Вейля и Ринаджио, а также сплетение Рашкова, 3) центральный зона пульпы. Ниже мы подробно разберем структурные компоненты каждого слоя.

Архитектоника слоев пульпы зуба (схема) -

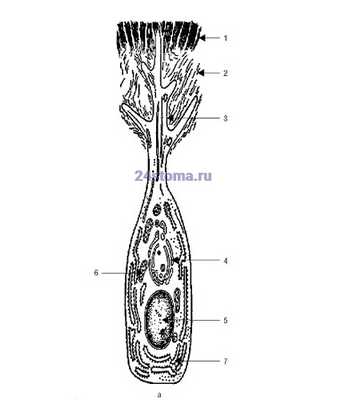

От одонтобластов отходят длинные отростки (так называемые «волокна Томса»), которые проникают в дентинные канальцы на всю глубину дентина. Одонтобласты и их отростки играют очень важную роль в питании зуба и доставке минеральных солей в дентин и к эмалево-дентинной границе. Кроме того они выполняют функцию синтеза дентина как в период развития зуба, так и в течение всей жизни человека (речь идет о синтезе вторичного и третичного дентина). В корневой части пульпы слой одонтобластов также присутствует, но он тоньше, чем в коронковой части пульпы.

- Центральная зона пульпы -

представляет собой рыхлую волокнистую соединительную ткань, богатую клетками (в первую очередь фибробластами и макрофагами). Также содержит более крупные кровеносные и лимфатические сосуды, и более крупные пучки нервных волокон. В центральной зоне пульпы в небольшом количестве постоянно присутствуют дендритные клетки, лимфоциты, плазматические, тучные клетки, гранулоциты крови.

Резюме :

ниже мы для удобства скомпоновали структурные элементы слоев пульпы - в виде единой таблицы. Еще раз обращаем ваше внимание, что промежуточный (субодонтобластический) слой хорошо развит только в коронковой части пульпы.

| Периферический слой | Промежуточный слой | Центральный слой | |

| наружная зона (Рейля) | внутренняя зона (Ринаджио) | ||

| - одонтобласты, - отростки Томса, - петли капилляров, - нервные волокна. | - отростки клеток внутренней зоны промежуточного слоя, - коллагеновые и ретикулярные волокна, - нервное сплетение Рашкова. | - фибробласты, - лимфоциты, - преодонтобласты, - малодифференци-рованные клетки, - капилляры, - миелиновые и безмиелиновые волокна. | - РВСТ * , - крупные кровеносные и лимфатические сосуды, - пучки нервных волокон. |

* РВСТ - рыхлая волокнистая соединительная ткань.

Гистологический препарат (пульпа зуба и околопульпарный дентин) -

Где 1 - это дентин (где 1а - калькосфериты, 1б - предентин).

Где 2 - пульпа зуба (где 2а - периферический слой, состоящий из одонтобластов, 2б - зона, бедная клетками, в промежуточном слое пульпы, 2в - зона, богатая клетками, в промежуточном слое пульпы, 2г - центральный слой пульпы).

Ультрамикроскопическое строение одонтобласта -

Выше вы можете увидеть - как выглядит одонтобласт с разветвленным отростком, который будет располагаться в дентине и предентине (где 1 - дентин, 2 - предентин, 3 - отросток одонтобласта, расположенный в дентинной трубочке, 4 - комплекс Гольджи, 5 - ядро,6 - митохондрия, 7 - эндоплазматическая сеть.).

Отличия коронковой и корневой частей пульпы -

Корневая часть пульпы имеет значительно более слабую васкуляризацию и иннервацию - по сравнению с коронковой частью пульпы. Кроме того, клеточный состав корневой части пульпы значительно беднее, а слой одонтобластов даже в «молодой пульпе» имеет всего 1-2 ряда клеток. По всей видимости такие различия в структуре зависят от особенностей (различий) в поступлении питательных веществ и солей кальция - в коронковой и корневой частях зуба.

В коронковой части дентин и эмаль получают питательные вещества и соли кальция - практически исключительно из пульпы зуба. Что касается питания твердых тканей корня зуба, то оно происходит не только через пульпу, но и из-за процесса диффузии питательных веществ из перицемента. Поэтому эволюционно сформировалось уменьшение значения корневой пульпы в питании твердых тканей корня зуба, и изменилась ее структура.

- рыхлая волокнистая соединительная ткань (с разнообразными зрелыми клетками),

- от 6 до 8 рядов одонтобластов призматической формы,

- хорошо васкуляризирована и иннервирована.

- плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань с малым разнообразием клеток,

- пучки толстых коллагеновых волокон,

- промежуточный слой не выражен,

- от 1 до 2 рядов уплощенных одонтобластов,

- слабо васкуляризирована и иннервирована

Гистология пульпы: видео

Ниже на видео 1 вы можете увидеть гистологию тканей зуба в потрясающем разрешении. На видео 2 лучшая лекция по гистологии пульпы, которую вы только можете услышать. Видео на английском языке, но при желании можно включить субтитры и в настройках выбрать перевод с английского на русский.

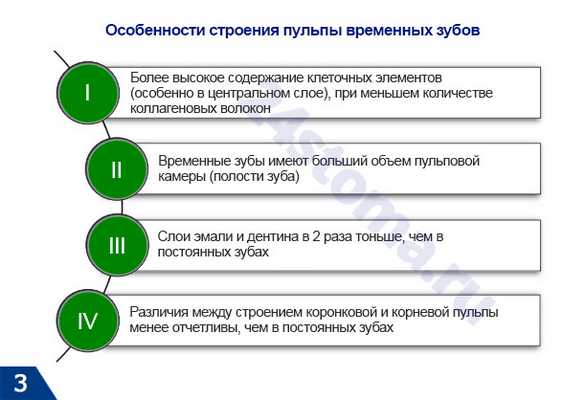

Особенности строения пульпы временных зубов -

Строение пульпы в молочных зубах мало отличается от постоянных. Например, в молочных зубах отмечается меньше различий в строении коронковой и корневой частей пульпы, и кроме того пульпа в молочных зубах более обильно кровоснабжается. Также имеются небольшие различия в составе клеточных элементов и количестве коллагеновых волокон (рис.3).

Кровоснабжение пульпы зуба -

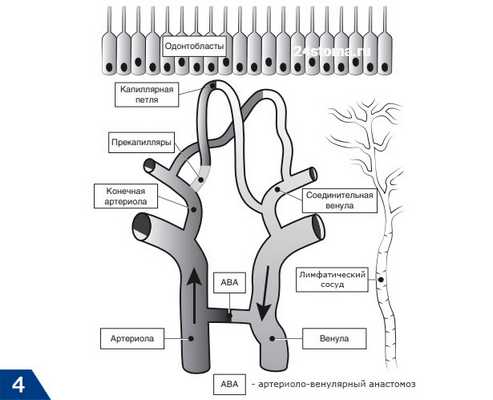

Кровообращение и иннервация пульпы осуществляются благодаря зубным артериолам, венулам и нервным ветвям соответствующих артерий и нервов челюстей. Например, пульпа зубов верхней челюсти кровоснабжается из верхней альвеолярной артерии, зубов нижней челюсти - из нижней альвеолярной артерии. Ответвляясь от магистрального сосудистого нервного ствола - сосудисто-нервные пучки проникают в полость зуба через апикальные отверстия, расположенные на верхушках корней, и далее распадаются на более мелкие ветви.

Однако сосуды могут попадать не только через апикальные отверстия на верхушках корней, но и через отверстия добавочных каналов на боковых стенках корня. Эти отверстия могут иметь клиническое значение, т.к. через них из глубоких пародонтальных каналов в пульпу зуба может проникать инфекция (и наоборот). Таким образом, артериолы диаметром 50-150 мкм проникают через отверстия корня зуба и занимают центральную часть коронковой и корневой пульпы. От артериол в свою очередь отходят более мелкие прекапиллярные артериолы (диаметром 10-12 мкм), которые образуют в слое Вейля обширное капиллярное сплетение.

Схема кровообращения пульпы -

Вторая группа капилляров - так называемые соматические капилляры (их около 70%). Оба типа капилляров обеспечивают питанием все структурные компоненты пульпы. Причем объем капиллярного русла может сильно отличаться, чему способствует наличие большого количества спавшихся капилляров (они начинают функционировать только при воспалении), а также артериоло-венулярных анастомозов. Последние обеспечивают возможность сброса крови из артериального русла в венозное (без участия капилляров).

От капиллярной сети в зоне Вейля кровь поступает в венулы мышечного типа (они содержат в стенке гладкие миоциты), которые в последствии выходят из пульпы через апикальные отверстия на верхушках корней. Причем венулы располагаются в пульпе более центрально, в то время как артериолы - расположены более периферически. Уникальной особенностью кровообращения в пульпе является то, что выносящие венулы имеют меньший диаметр, чем входящие в пульпу артериолы. Поэтому даже при отсутствии воспаления в пульпе всегда имеются явления гиперемии и стаза крови.

Причем эта же особенность очень высокое внутрипульпарное давление (около 20-30 мм рт ст.), что намного выше по сравнению с внутритканевым давлением в других органах. Все это обеспечивает достаточно медленную скорость кровотока через пульпу, и по всей видимости имеет важное значение для питания тканей зуба (трофической функции пульпы).

Лимфатические сосуды пульпы зуба -

Лимфатические капилляры начинаются в периферическом и срединном слоях пульпы - в виде мешочков диаметром от 15 до 50 мкм. Их отличает несколько особенностей - прежде всего это тонкая эндотелиальная выстилка (имеющая широкие щели между эндотелиальными клетками более 1 мкм), а также отсутствие базальной мембраны на большем протяжении. Лимфатические капилляры окружены тончайшей сетью ретикулярных волокон.

При травматическом или воспалительном отеке пульпы происходит усиление лимфооттока. Это проявляется увеличением диаметра лимфатических капилляров, также происходит резкое расширение щелей между эндотелиальными клетками (плюс резкое падение содержания в них микропиноцитозных пузырьков). Далее по лимфатическим капиллярам лимфа оттекает в тонкостенные собирательные лимфатические сосуды.

Иннервация пульпы -

Общим чувствительным или афферентным нервом для зубов верхней и нижней челюсти являются II и III ветви тройничного нерва (т.е. верхнечелюстной нерв и нижнечелюстной нерв). В свою очередь от них отходят нервы, которые образуют сплетения - верхнее зубное сплетение на верхней челюсти и нижнее зубное сплетение на нижней челюсти. В свою очередь от этих сплетений ответвляются пучки миелиновых нервных волокон, которые проникают в полость зуба вместе с сосудами - через апикальные отверстия на верхушках корней. И, соответственно, образуя там сосудистно-нервный пучок (пульпу зуба).

Нервные волокна образуют субодонтобластическое нервное сплетение, которое расположено под слоем одонтобластов (его еще называют сплетением Рашкова). От этого сплетения отходят безмиелиновые нервные волокна, которые направляются к периферическим областям пульпы, где они как бы оплетают одонтобласты, образуя между одонтобластами и предентином - так называемое «надодонтобластическое сплетение». Часть нервных волокон оканчивается в этом сплетении, но оставшаяся их часть - проникает в дентинные трубочки.

Функции пульпы зуба -

Функции пульпы зуба проистекают из ее морфологии (строения). Ниже мы перечислим основные ее функции:

- Трофическая функция -

мы уже говорили, что в пульпе хорошо развита сеть кровеносных и лимфатических капилляров. Основное межклеточное вещество пульпы служит промежуточной средой, через которую осуществляется обмен веществ. Таким образом, кислород и питательные вещества из крови попадают в клеточные элементы пульпы именно через межклеточное вещество, а продукты метаболизма - через него выводятся в венозную или лимфатическую системы.

- Пластическая функция -

реализуется благодаря одонтобластам, которые на протяжении жизни человека участвуют в образовании у него вторичного и третичного дентина. Например, в зубах происходит постоянное отложение вторичного дентина со стороны пульповой камеры, что приводит к постепенному уменьшению ее объема. Отложение более плотного третичного дентина, а также облитерация дентинных трубочек - также происходит благодаря одонтобластам, и защищает пульпу от внешних раздражителей и проникновения в нее бактерий.

- Защитная функция -

функцию фагоцитоза и утилизацию погибших клеток обеспечивают нейтрофильные гранулоциты и макрофаги. Лимфоциты (плазматические клетки) - участвуют в синтезе антител. Фибробласты участвуют в образовании фиброзной капсулы вокруг воспалительного очага. Кроме того, пульпа является еще и биологическим барьером, который препятствует проникновению патогенных бактерий из кариозной полости - в периодонт. К защитной функции также следует отнести и озвученные нами процессы образования третичного дентина и облитерации дентинных трубочек.

- Сенсорная функция -

осуществляется за счет присутствия большого количества нервных окончаний.

Возрастные изменения пульпы -

Даже после полного окончания формирования зуба - с возрастом в нем происходит постепенное сокращение размеров пульповой камеры. Это происходит в результате непрерывного отложения вторичного дентина, а также периодического отложения третичного дентина. Следовательно, в более зрелом возрасте пульпа будет занимать значительно меньший объем, чем в молодом возрасте. Кроме того изменяется и сама форма пульповой камеры (в результате сглаживаются рога пульпы).

Все это имеет и клиническое значение, например, глубокое препарирование дентина в области рогов пульпы в пожилом возрасте будет менее опасно. Кроме того с возрастом происходит уменьшение числа клеточных элементов во всех слоях пульпы (до 50% от исходного уровня), но при этом в 3 раза возрастает содержание коллагеновых волокон. Кровоснабжение пульпы ухудшается за счет редукции большого количества капилляров (особенно располагавшихся в капиллярном сплетении в слое Вейля). Также происходит и утрата нервных волокон, и в частности с этим связывают возрастное снижение чувствительности пульпы к раздражителям.

С возрастом также увеличивается частота формирования в пульпе кальцификатов. Хотя, если обызвествление происходит уже не локально, а диффузно, то этот процесс называют уже петрификацией. Петрификаты чаще всего формируются в корневой части пульпы (по периферии сосудов, нервов, а также внутри сосудистой стенки), иногда вызывая расстройства кровоснабжения пульпы и боль. Надеемся, что наша статья оказалась Вам полезной!

1. Высшее профессиональное образование автора в стоматологии,

2. The European Academy of Paediatric Dentistry (EU),

3. «Анатомия зубов человека» (Гайворонский, Петрова).

4. «Пародонтология» (Данилевский Н.Ф.),

5. «Пульпиты временных и постоянных несформированных зубов» (Мамедова).

Читайте также: