КТ при опухоли брюшной стенки

Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 01.02.2026

КТ брюшной полости является современным и точным рентгенологическим способом диагностики органов, расположенных в брюшной области. Во время обследования происходит томографическое, то есть, послойное сканирование исследуемой зоны. Современные мультспиральные томографы способны за один оборот сканера делать от 32 до 640 срезов

КТ брюшной полости является современным и точным рентгенологическим способом диагностики органов, расположенных в брюшной области. Во время обследования происходит томографическое, то есть, послойное сканирование исследуемой зоны. Современные мультспиральные томографы способны за один оборот сканера делать от 32 до 640 срезов, а мощный компьютер может создать трехмерные реконструкции всех анатомических структур области живота. Данные КТ снимков позволяют выявить воспалительные процессы и опухолевые изменения в костных и мягкотканных структурах.

Процедура компьютерной томографии органов брюшной полости проходит по двум базовым протоколам - нативная и контрастная. МСКТ с контрастным усилением предполагает использование контрастных препаратов на базе йода, которые улучшает тканевую контрастность на томограммах и позволяет определить новообразования на этапе развития. Кроме того, существует агиографическая форма обследования (КТ брюшной аорты и сосудов) области живота, когда врачи прицельно оценивают сосудистую систему брюшной полости.

Сведение об исследовании

- Продолжительность: 7-15 минут

- Требование к подготовке: Есть

- Назначение врача: Не требуется

- Применение контраста: По рекомендации врача

- Противопоказания и ограничения: Есть

- Рекомендуемая мощность аппарата: 12 срезов и выше

- Время выдачи результатов: 30-40 минут

- Что входит в стоимость: заключение + запись снимков

Что такое компьютерная томография брюшной полости

Компьютерная томография, в отличие от базовой УЗИ и рентгена, максимально развернуто оценивает структуру ОБП. Такая диагностическая точность достигается за счет возможности делать множественные снимки с различных ракурсов. Принцип работы компьютерного томографа основывается на способности рентгеновских лучей проходить с разной скоростью через ткани различной плотности. Во время сканирования датчик рентгеновского излучателя движется по периметру кольца Гентри вокруг тела пациента. Пучки рентгеновских лучей проходят под разными ракурсами через ткани брюшной области, их остаточная мощность фиксируется приемником на другой стороне кольца. На базе этих данных компьютер томографа строит трёхмерные реконструкции.

Данный метод визуализации не требует хирургического вмешательства и не доставляет дискомфорт пациенту. Но его нельзя считать абсолютно безопасным, поскольку мультиспиральная компьютерная томография сопряжена с лучевой нагрузкой на организм. В среднем при компьютерной томографии брюшной полости пациент получает дозу облучения в размере 5-7 мЗв. Поэтому проходить данное исследование нужно только при наличии серьезных медицинских показаний и направления от лечащего врача. Скрининговым методом диагностики патологий области брюшной полости остается безопасной и доступной ультразвуковое исследование. Если его данные носят тревожный характер, то врач назначит дообследование пациента на КТ или МРТ брюшной полости.

Что входит в КТ органов брюшной полости

КТ органов брюшной полости включает в себя сканирование:

- печени;

- желчного пузыря;

- желчных протоков;

- поджелудочной железы;

- селезенки.

Чаще всего это обследование делается как комплексная томография брюшной полости и забрюшинного пространства и дополнительно включает в себя диагностику:

- почек;

- надпочечников;

- верхней части мочеточников.

Что показывает МСКТ органов брюшной полости

КТ обследование брюшной полости и забрюшинного пространства помогает выявить ряд заболеваний:

- новообразования злокачественного и доброкачественного характера;

- врожденные аномалии;

- аденомы, фибромы и полипы;

- абсцессы и воспалительные процессы;

- лимфаденопатию;

- присутствие инородных тел;

- некроз тканей;

- гепатит острого и хронического типа;

- стенозы желчевыводящих и мочевыделительных путей;

- холанго-патологии.

Скорость проведения компьютерной томографии и выдача результатов в течение 30 минут позволяет получить информацию в экстренных ситуациях. К ним относится:

- закрытые, тупые травмы ОБП;

- аппендицит;

- защемление грыж живота.

Кроме того, данную диагностику активно используют для подготовительного этапа к операциям и для оценки процесса выздоровления в послеоперационный период.

Показания

- кровотечения в области желудочно-кишечного тракта;

- резкие боли в животе

- наличие пальпируемой опухоли;

- воспалительные процессы в области живота;

- повреждения внутренних органов при травме.

Наличие у пациента соответствующих показаний к прохождению процедуры определяет исключительно лечащий врач.

КТ брюшной полости с контрастом

КТ брюшной полости с контрастом способствует наиболее четкому отображению тканей и часто используется при онкопоиске. Контрастирование позволяет установить опухолевые очаги и степень их распространения на соседние участки. Контраст распространяется в крови и как бы “подкрашивает” ткани. Обязательного контрастного усиление потребует КТ ангиография сосудов брюшной полости. Без контрастирования сосудистая сеть на компьютерной томографии не видна.

Введение контрастного препарата происходит перед началом или в ходе процедуры, а полное вывод препарата из организма осуществляется естественным путем через мочевыделительную систему и занимает 48 часов. Продолжительность МСКТ с контрастом варьируется от 30 до 40 минут, в зависимости от способа применения контрастного вещества инъекционно уколом или болюсно, динамически.

Противопоказания

Томография брюшной полости не проводится при наличии у пациента следующих противопоказаний:

- беременность;

- детский возраст до 3 лет;

У контрастной процедуры есть дополнительные ограничения:

- аллергическая реакция на компоненты препарата;

- нарушение деятельности почек и печени;

Сложность с диагностикой могут испытывать люди, чей вес превышает 120 кг. Большинство томографов рассчитаны на грузоподъемность стола до 120 кг и объем тела до 120 см.

Подготовка

Качественная компьютерная томография брюшной полости требует подготовки желудочно-кишечного тракта пациента. Основная задача подготовительных мероприятий - снизить газообразование в кишечнике. Для этого пациента за два дня до сканирования просят перейти на диетическое питание. Из рациона следует исключить все продукты, вызывающие повышенное газообразование, например, бобровые, капуста, кисломолочные продукты, напитки первичного брожения -квас, пиво, шампанское, фрукты, за исключением цитрусовых. За сутки до обследования можно принять несколько таблеток эспумизана.

Диагностику обязательно нужно проводить натощак. Минимальный перерыв в еде должен составлять не менее 6 часов. За 30 минут до диагностики, чтобы разгладить мускулатуру кишечника, можно принять две таблетки но-шпы.

Проведение томографии

После предварительной подготовки к исследованию пациента приглашают в комнату с томографом. Затем обследуемый должен принять горизонтальное положение на выдвижной кушетке аппарата и не двигаться во время сканирования. При возникновении негативных ощущений следует сообщить о них врачу, который наблюдает за ходом диагностики из соседнего помещения.

Компьютерная томография это очень быстро форма диагностики. Продолжительность сканирования без введения контраста составляет всего 3-5 минут.

Расшифровка снимков

Результаты КТ представляют собой серию снимков, расшифровкой которых занимается врач-рентгенолог. Он проводит анализ состояния органов брюшной полости на наличие новообразований, делает сравнительный анализ и оценивает степени опухолевой инвазии. Выдача заключения происходит примерно через час лично в руки пациенту. В диагностический пакет входит письменное заключение врача рентгенолога и запись томограмм на электронном носителе. С результатами сканирования пациент должен записаться на прием к лучшему врачу. На основании история болезни и полученных данных томографии клинический специалист устанавливает диагноз и формирует список мероприятий для лечения.

КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, лимфоузлы)

Стоимость

От чего зависит стоимость компьютерной томографии брюшной полости во многом определяется следующими факторами:

- Срезовая мощность томографа;

- Необходимость применения контраста;

- Время проведения сканирования;

- Квалификация врача рентгенолога.

На качество и цену обследование в первую очередь повлияет срезовые способности компьютерного томографа. Чем больше срезов может сделать аппарат за один оборот кольца Гентри, тем детальнее будут снимки и дороже стоимость сканирования. Ощутимо удорожает диагностику применение контрастного вещества. Стоимость КТ брюшной полости с контрастированием во многом определяется весом пациента. Чем больше масса тела человека, тем больше контрастного вещества потребуется ввести в ходе процедуры контрастирования. Сэкономить на диагностике без потери качества обследования можно, если воспользоваться услугой компьютерной томографии ночью, которую предлагают некоторые круглосуточные частные клиники. В ночное время обычно действуют хорошие скидки, и бережливый пациент может получить качественную диагностику за половину стоимости.

| Наименование услуги | Вес пациента | Минимальная цена в СПб |

|---|---|---|

| Стоимость введения контрастного вещества | от 50 до 60 кг | от 2000 руб. |

| Стоимость введения контрастного вещества | от 60 до 70 кг | от 3500 руб. |

| Стоимость введения контрастного вещества | выше от 75 кг | от 5500 руб. |

| Стоимость введения контрастного вещества болюсным динамическим способом | любой вес | от 5000 руб. |

Как сделать качественную КТ органов брюшной полости

В Санкт-Петербурге есть возможность сделать компьютерную томографию брюшной полости на спиральных компьютерных томографах со срезовой мощностью 16-340 срезов. Качественное обследование внутренних органов живот потребует применения современных аппаратов 32 среза и выше. При выборе диагностического центра следует обращать внимание не только на уровень его оборудования, но и на квалификацию персонала. Нет смысла платить за современный аппарат, если данные томографии будут некачественно расшифрованы малоопытным врачом. Поэтому при записи на КТ всегда следует уточнять, какая квалификация у диагноста, который будет вести прием. Именно его знания и опыт во многом повлияют на то, насколько точно и правильно будут интерпретированы томограмма.

Опухоли брюшины

Опухоли брюшины - группа доброкачественных и злокачественных новообразований серозной оболочки, покрывающей внутренние органы и внутренние стенки брюшной полости. Злокачественные опухоли могут быть как первичными, так и вторичными, но чаще имеют метастатический характер. Доброкачественные новообразования протекают бессимптомно либо сопровождаются признаками сдавления близлежащих органов. Злокачественные опухоли брюшины проявляются болями и асцитом. Диагноз выставляется на основании жалоб, данных осмотра, результатов анализа на онкомаркеры, КТ, лапароскопии, иммуногистохимического и гистологического исследования. Лечение - операция, лучевая терапия, химиотерапия.

Общие сведения

Опухоли брюшины - новообразования различного происхождения, локализующиеся в области висцерального и париетального листков брюшины, малого сальника, большого сальника и брыжеек полых органов. Доброкачественные и первичные злокачественные новообразования брюшины диагностируются редко. Вторичные опухоли брюшины являются более распространенной патологией, возникают при онкологическом поражении органов брюшной полости и забрюшинного пространства, внутренних женских и мужских половых органов. Прогноз при доброкачественных поражениях обычно благоприятный, при злокачественных - неблагоприятный. Лечение осуществляют специалисты в области онкологии и абдоминальной хирургии.

Классификация опухолей брюшины

Различают три основные группы новообразований брюшины:

- Доброкачественные опухоли брюшины (ангиомы, нейрофибромы, фибромы, липомы, лимфангиомы)

- Первичные злокачественные опухоли брюшины (мезотелиомы)

- Вторичные злокачественные опухоли брюшины, возникающие при распространении злокачественных клеток из другого органа.

Существуют также слизеобразующие новообразования (псевдомиксомы), которые одни исследователи рассматривают, как первичные, а другие - как вторичные опухоли брюшины различной степени злокачественности. В большинстве случаев вторичное поражение брюшины развивается в результате агрессивного местного роста новообразований и имплантационного распространения раковых клеток из органов, расположенных интраперитонеально, мезоперитонеально или экстраперитонеально.

Опухоли брюшины, возникшие в результате имплантационного метастазирования, могут выявляться при раке желудка, тонкого и толстого кишечника, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, почки, тела матки, шейки матки, яичников, предстательной железы, передней брюшной стенки и т. д. Реже наблюдается лимфогенное распространение метастазов опухолей грудной клетки (например, рака легких), обусловленное ретроградным движением лимфы по лимфатическим путям.

Виды опухолевого поражения брюшины

Доброкачественные опухоли брюшины

Являются очень редкой патологией. Причины развития неизвестны. Болезнь может годами протекать бессимптомно. В отдельных случаях опухоли брюшины достигают огромных размеров, не оказывая существенного влияния на состояние пациента. В литературе описан случай удаления липомы сальника весом 22 килограмма. При крупных узлах выявляется увеличение живота. Иногда доброкачественные опухоли брюшины становятся причиной сдавления близлежащих органов. Боли нехарактерны. Асцит возникает исключительно редко. Диагноз устанавливается по результатам лапароскопии. Показанием к операции является компрессионное воздействие новообразования на соседние органы.

Первичные злокачественные опухоли брюшины

Мезотелиомы брюшины встречаются редко. Обычно обнаруживаются у мужчин старше 50 лет. Фактором риска является длительный контакт с асбестом. Проявляются болевым синдромом, снижением массы тела и симптомами сдавления близлежащих органов. При достаточно крупных опухолях брюшины может выявляться асимметричное выпячивание в области живота. При пальпации обнаруживаются одиночные или множественные опухолевидные образования различного размера.

Характерно быстрое прогрессирование симптоматики. При сдавлении воротной вены развивается асцит. Из-за отсутствия специфических признаков диагностика злокачественных опухолей брюшины затруднительна. Нередко диагноз выставляется только после иссечения новообразования и последующего гистологического исследования удаленных тканей. Прогноз неблагоприятный. Радикальное удаление возможно только при ограниченных процессах. В остальных случаях пациенты с опухолями брюшины погибают от кахексии или от осложнений, обусловленных нарушением функций органов брюшной полости.

Псевдомиксома брюшины

Возникает при разрыве цистаденомы яичника, псевдомуцинозной кисты аппендикса или дивертикула кишечника. Слизеобразующие эпителиальные клетки распространяются по поверхности брюшины и начинают производить густую желеобразную жидкость, заполняющую брюшную полость. Обычно темпы развития этой опухоли брюшины соответствуют низкой степени злокачественности. Болезнь прогрессирует в течение нескольких лет. Желеобразная жидкость постепенно вызывает фиброзные изменения тканей. Наличие слизи и опухолевидного образования препятствует деятельности внутренних органов.

Реже выявляются опухоли брюшины высокой степени злокачественности, способные к лимфогенному и гематогенному метастазированию. При отсутствии лечения во всех случаях наступает летальный исход. Причиной гибели пациентов становятся кишечная непроходимость, истощение и другие осложнения. О наличии слизеобразующей опухоли брюшины свидетельствует увеличение размеров живота при снижении массы тела, нарушения пищеварения и желеобразные выделения из пупка.

Диагноз устанавливается на основании КТ, лапароскопии, гистологического и иммуногистохимического исследования. При злокачественных опухолях брюшины может использоваться позитронно-эмиссионная томография. При доброкачественном варианте болезни данное исследование неинформативно. Тактика лечения опухолей брюшины определяется индивидуально. В ряде случаев возможно хирургическое иссечение пораженных участков в сочетании с интраперитонеальной внутриполостной химиотерапией. При своевременном начале лечения прогноз достаточно благоприятный, особенно - при опухолях брюшины низкой степени злокачественности.

Одиночные вторичные злокачественные опухоли брюшины

Поражение возникает при прорастании злокачественных опухолей, расположенных в органах, частично или полностью покрытых брюшиной. Появление опухолей брюшины сопровождается усилением болевого синдрома и ухудшением состояния больного. При пальпации живота могут выявляться опухолевидные образования. При распаде очага в полом органе (желудке, кишечнике) наблюдаются явления прободного перитонита. В отдельных случаях первичная опухоль одновременно прорастает стенку полого органа, листки брюшины и переднюю брюшную стенку. При распаде образовавшегося конгломерата возникает флегмона мягких тканей.

Опухоли брюшины диагностируются на основании анамнеза (имеется злокачественное новообразование органа, покрытого брюшиной), клинических проявлений, данных УЗИ брюшной полости и других исследований. При ограниченном процессе возможно радикальное иссечение первичной опухоли вместе с пораженным участком брюшины. При наличии отдаленных метастазов проводится симптоматическая терапия. Пациентам с опухолями брюшины назначают обезболивающие препараты, при накоплении жидкости в брюшной полости выполняют лапароцентез и т. д. Прогноз зависит от распространенности процесса.

Канцероматоз брюшины

Злокачественные клетки, попадающие в брюшную полость, быстро распространяются по брюшине и образуют множественные мелкие очаги. На момент постановки диагноза «рак желудка» канцероматоз брюшины выявляется у 30-40% пациентов. При раке яичников вторичные опухоли брюшины обнаруживаются у 70% больных. Патология сопровождается появлением обильного выпота в брюшной полости. Больные истощены, выявляются слабость, утомляемость, нарушения стула, тошнота и рвота. Крупные опухоли брюшины могут пальпироваться через брюшную стенку.

Различают три степени канцероматоза: локальный (выявляется одна зона поражения), с поражением нескольких участков (очаги поражения чередуются с зонами неизмененной брюшины) и распространенный (обнаруживаются множественные вторичные опухоли брюшины). При недиагностированной первичной опухоли и множественных узлах брюшины клиническая диагностика в ряде случаев представляет затруднения из-за сходства с картиной туберкулезного перитонита. В пользу вторичных опухолей брюшины свидетельствует геморрагический характер выпота и быстрое повторное возникновение асцита после проведения лапароцентеза.

Диагноз устанавливается с учетом анамнеза, клинических проявлений, данных УЗИ органов брюшной полости, МСКТ брюшной полости с контрастированием, цитология асцитической жидкости, полученной при проведении лапароцентеза, и гистологического исследования образца ткани опухоли брюшины, взятого в ходе лапароскопии. В качестве дополнительной диагностической методики может применяться тест на онкомаркеры, позволяющий более точно определять прогноз, своевременно выявлять рецидивы и оценивать эффективность терапии.

При возможности полного удаления первичного новообразования и опухолей брюшины выполняют радикальные операции. В зависимости от локализации первичного очага осуществляют перитонэктомию в сочетании с колэктомией, резекцией желудка или гастрэктомией, пангистерэктомией и другими хирургическими вмешательствами. Из-за опасности обсеменения брюшной полости раковыми клетками и возможного наличия визуально неопределяемых опухолей брюшины в процессе операции или после ее окончания осуществляют интреперитонеальную гипертермическую химиотерапию. Процедура позволяет обеспечить мощное локальное воздействие на раковые клетки при минимальном токсическом действии химиопрепаратов на организм пациента.

Несмотря на использование новых методов лечения, прогноз при диссеминированных вторичных опухолях брюшины пока остается неблагоприятным. Канцероматоз является одной из основных причин гибели больных с онкологическими поражениями брюшной полости и малого таза. Средняя выживаемость больных с раком желудка в сочетании с опухолями брюшины составляет около 5 месяцев. Рецидивы после радикальных хирургических вмешательств по поводу вторичных новообразований брюшины возникают у 34% больных. Специалисты продолжают поиск новых, более эффективных методов лечения вторичных опухолей брюшины. Используются новые химиопрепараты, иммунохимиотерапия, радиоиммунотерапия, генная антисенс-терапия, фотодинамическая терапия и другие методики.

Канцероматоз брюшины

При любых злокачественных образованиях могут развиться метастазы. При наличии вторичных очагов опухоли шансы пациента на выздоровление снижаются. Многие пациенты, которые обращаются к врачам-онкологам, интересуются, что такое канцероматоз брюшины и может ли он развиться при онкологии.

Канцероматоз брюшины является вторичным онкологическим заболеванием, прогноз которого в большинстве случаев неблагоприятен. Пациентам с данным диагнозом назначается паллиативное лечение, методы которого направлены на поддержание жизнедеятельности. Лечение канцероматоза брюшной полости осуществляется в Юсуповской больнице, опытные специалисты которой принимают даже тех пациентов, от которых отказались в других клиниках.

Канцероматоз - что это?

Канцероматоз брюшной полости является онкологическим заболеванием, формирование которого происходит из-за распространения раковых клеток из первичного очага. Лечение данного заболевания предполагает оперативное вмешательство с последующим проведением химиотерапии.

Данное заболевание может развиваться на фоне злокачественной опухоли любого органа, у женщин диагностируется канцероматоз брюшины при раке яичников.

Врачами-онкологами при постановке диагноза применяется классификация в зависимости от локализации и количества метастазов:

- степень Р1 - локальное развитие онкологического процесса

- степень Р2 -несколько пораженных участков серозной оболочки

- степень Р3 - множественные очаги пораженной ткани.

Если у пациента диагностирован канцероматоз брюшины, продолжительность жизни сокращается. Опытные врачи-онкологи Юсуповской больницы при лечении пациентов проводят полную диагностику для определения текущего состояния, разрабатывают программу лечения. Современное оборудование, которым оснащена Юсуповская больница, позволяет проводить комплексное обследование.

Вопросы многих пациентов связаны с лечением канцероматоза брюшины. Благоприятность прогноза при данном онкологическом процессе зависит от степени поражения и выбранного лечения. Для установления степени поражения проводится лабораторно-инструментальное обследование.

Признаки и симптомы

Канцероматоз брюшины, лечение которого требует пребывания пациента в стационаре и круглосуточного наблюдения, является вторичным заболеванием. Клиническая картина при данном диагнозе определяется признаками первичного злокачественного образования. Канцероматоз брюшины при раке характеризуется формированием асцита - скоплением в брюшной полости свободной жидкости.

Основные признаки канцероматоза брюшины:

- быстро снижается масса тела и увеличивается живот

- нарушение пищеварения

- обильное потоотделение;

- тупые, сильные боли в области живота

- характеризуют канцероматоз брюшины боли под грудью

- у больного отмечаются признаки сильной интоксикации

- жидкий стул, в котором может присутствовать кровь.

По мере прогрессирования онкологического процесса у больного может происходить потеря сознания и наблюдаться состояние бреда. Канцероматоз брюшины при раке требует незамедлительного лечения, поэтому Юсуповская больница принимает пациентов в тяжелом состоянии ежедневно 24 часа в сутки.

Канцероматоз и асцит могут угрожать жизни больного, поэтому люди, находящиеся в зоне риска, должны знать симптомы болезни, чтобы своевременно обратиться к врачу-онкологу. Специалисты Юсуповской больницы отвечают на вопросы пациентов: канцероматоз брюшной полости - что это такое, какие способы лечения существуют и какова продолжительность жизни.

Причины развития

Канцероматоз брюшины, лечение которого сочетает оперативное вмешательство и химиотерапию, формируется на фоне имеющегося первичного очага. Раковые клетки при развитии становятся подвижными, поэтому они начинают отделяться от опухоли и распространяться по организму.

Канцероматоз брюшины и асцит распространяется стремительно, так как перемещение раковых клеток осуществляется несколькими путями:

- с током крови и лимфатической жидкости

- при удалении первичной раковой опухоли, например, канцероматоз брюшины при раке яичников

- при прорастании злокачественной опухоли в брюшину.

Масштаб поражения при данном заболевании может быть достаточно большим, так как площадь брюшины может достигать двух квадратных метров. Канцероматоз брюшины, лечение и срок жизни при котором взаимосвязаны, быстро распространяется из-за анатомического строения брюшной полости. Канцероматоз брюшины с гиперметаболизмом сопровождается такими же симптомами.

Обратитесь в Юсуповскую больницу, если у Вас диагностирован канцероматоз брюшины, лечение онкологического процесса осуществляется в клинике онкологии. Специалисты клиники онкологии, входящей в состав Юсуповской больницы, помогают даже тем пациентам, у которых выявлен канцероматоз брюшины 4 стадии.

Диагностика заболевания

Актуальные вопросы пациентов, у которых выявлен канцероматоз брюшины, включают лечение и продолжительность жизни. Заподозрить онкологический процесс способен врач при взаимодействии с пациентами, имеющими раковое заболевание.

Если у пациента происходит снижение массы тела и присутствуют признаки интоксикации, врач назначает обследование, чтобы опровергнуть или подтвердить диагноз.

Диагностические меры при подозрении на канцероматоз брюшины и асцит:

- ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости

- анализ крови

- проведение лапароскопии для осмотра брюшины и забора тканей для биопсии

- компьютерная томография

- МСКТ с контрастным веществом позволяет выявить поражение лимфатических узлов.

Канцероматоз брюшины, продолжительность жизни при котором зависит от степени поражения тканей, может вызвать сложности при диагностике в том случае, если не определен первичный очаг. Врачи-онкологи Юсуповской больницы при консультации пациента оценивают прогноз на основе имеющихся данных обследования, назначают терапию и регулярно контролируют ее эффективность.

Лечение

Канцероматоз брюшной полости, прогноз при котором во многом зависит от адекватности терапии, серьезно отражается на здоровье пациента. Первым этапом лечения злокачественной опухоли является выявление первичного очага, его расположение и стадию. Терапия при патологии назначается только после получения специалистом необходимых данных.

Хирургические методы терапии применимы в том случае, когда это позволяет стадия и расположение раковой опухоли. Канцероматоз брюшной полости 4 степени, прогноз при котором неблагоприятен, не предполагает оперативного вмешательства. Канцероматоз брюшины и асцит требуют лечения химиотерапией.

При данном заболевании проводится симптоматическая терапия, которая предполагает обезболивание, удаление скопившейся жидкости, предотвращение интоксикации, вывод лишней жидкости и улучшение пищеварения.

Продолжительность жизни

Канцероматоз брюшины и асцит, прогноз при которых зависит от многих факторов, может затрагивать небольшую часть брюшины. Если операция проведена своевременно, то прогноз является относительно благоприятным. Однако для этого больному необходимо строго придерживаться рекомендаций врача-онколога.

Если онкологическое заболевание распространилось на большую площадь серозной оболочки, в течение нескольких месяцев может наступить летальный исход. Однако качественная паллиативная терапия способна улучшить прогноз и облегчить состояние больного.

Чтобы начать лечение канцероматоза и улучшить прогноз, обратитесь в клинику онкологии Юсуповской больницы. Опытные специалисты в области лечения раковых заболеваний проведут комплексное обследование и совместно с другими специалистами разработают эффективную программу лечения. Записаться на прием к врачу-онкологу Юсуповской больницы можно через форму обратной связи на сайте или по телефону.

Внеорганные забрюшинные опухоли

Внеорганные забрюшинные опухоли - группа злокачественных и доброкачественных новообразований мезодермального, нейрогенного и эмбриогенного происхождения, локализующихся в забрюшинном пространстве. Характерно длительное бессимптомное течение. При забрюшинных опухолях большого размера наблюдаются диспепсические расстройства, нарушения мочеиспускания, одышка, неврологические симптомы и отеки нижних конечностей. При злокачественных поражениях на поздних стадиях выявляются признаки раковой интоксикации. Диагноз выставляется с учетом данных КТ, МРТ, УЗИ, биопсии и других исследований. Лечение - операция, радиотерапия, химиотерапия.

Внеорганные забрюшинные опухоли - группа новообразований, происходящих из тканей забрюшинного пространства, в том числе из жировой, мышечной, соединительной и нервной ткани, лимфоузлов, лимфатических и кровеносных сосудов и эмбриональных элементов. Группа забрюшинных опухолей не включает в себя онкологические процессы в органах, расположенных в данном пространстве, а также метастатические поражения забрюшинных лимфоузлов при опухолях других локализаций. Причинами объединения столь разнородных заболеваний в одну группу являются сходные особенности клинического течения, общие методы диагностики и терапии.

Забрюшинные опухоли могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. Встречаются редко, по различным данным составляют от 0,03 до 0,3% от общего количества онкологических заболеваний. Некоторые специалисты полагают, что эта цифра занижена из-за диагностических затруднений при выявлении данной патологии. Обнаруживаются преимущественно в возрасте 50 лет и старше. Представители обоих полов страдают одинаково часто. Лечение осуществляют специалисты в области онкологии, неврологии и сосудистой хирургии.

Классификация забрюшинных опухолей

Забрюшинным пространством называют пространство между задним листком брюшины, диафрагмой, мышцами спины, позвоночником и мышцами, выстилающими дно малого таза. В этой анатомической зоне локализуются поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочеточники, часть двенадцатиперстной кишки и часть толстого кишечника. Пространство между органами заполнено клетчаткой, в которой располагаются нервные сплетения, лимфоузлы, лимфатические и кровеносные сосуды. Забрюшинная клетчатка разделена фасциями на несколько отделов.

Внеорганными забрюшинными опухолями считаются любые узлы, расположенные в данном пространстве за исключением новообразований, происходящих из перечисленных выше органов, а также метастатических поражений лимфоузлов и опухолей, прорастающих в забрюшинное пространство из других анатомических зон (например, из брюшной полости). В основе наиболее популярной классификации забрюшинных опухолей, созданной Аккерманном в 1954 году, лежат гистогенетические особенности неоплазий. Согласно этой классификации различают три больших подгруппы таких новообразований: мезодермальные, нейрогенные и происходящие из элементов эмбриональных тканей.

Мезодермальные забрюшинные опухоли:

- Происходящие из жировой ткани: липомы (доброкачественные) и липосаркомы (злокачественные).

- Происходящие из гладкомышечной ткани: лейомиомы (доброкачественные) и лейомиосаркомы (злокачественные).

- Происходящие из поперечно-полосатой мышечной ткани: рабдомиомы (доброкачественные) и рабдомиосаркомы (злокачественные).

- Происходящие из соединительной ткани: фибромы (доброкачественные) и фибросаркомы (злокачественные).

- Происходящие из кровеносных сосудов: гемангиомы (доброкачественные) и ангиосаркомы (злокачественные), гемангиоперицитомы (доброкачественные и злокачественные).

- Происходящие из лимфатических сосудов: лимфангиомы (доброкачественные) и лимфангиосаркомы (злокачественные).

- Происходящие из остатков первичной мезенхимы: миксомы (доброкачественные) и миксосаркомы (злокачественные).

- Неясного гистогенеза: ксантогранулемы (доброкачественные).

Нейрогенные забрюшинные опухоли:

- Происходящие из оболочек нервов: нейрофибромы (доброкачественные), нейролемоммы (доброкачественные и злокачественные).

- Происходящие из симпатических нервных ганглиев: ганглионевромы (доброкачественные) и ганглионейробластомы (злокачественные).

- Происходящие из хромаффинных и нехромафинных клеток параганглиев и внеогранно расположенных участков ткани надпочечников: параганглиомы (доброкачественные, злокачественные), феохромоцитомы, рак из клеток надпочечников.

Забрюшинные опухоли из эмбриональных остатков: тератомы, хордомы.

Причины развития забрюшинных опухолей

Причины появления забрюшинных опухолей пока не выяснены. Ученые выделяют ряд факторов, способствующих развитию этой патологии. В числе таких факторов - специфические и неспецифические генетические нарушения, воздействие ионизирующего излучения и некоторых химических веществ. На возможную связь с ионизирующим облучением указывает повышенная вероятность возникновения забрюшинных опухолей у пациентов, ранее получавших радиотерапию в процессе лечения других онкологических заболеваний.

Существуют исследования, свидетельствующие о повышении риска развития некоторых видов новообразований данной локализации при воздействии гербицидов и пестицидов, особенно - диоксина и производных феноксиацетоновой кислоты. Механизм стимуляции роста забрюшинных опухолей в подобных случаях пока не выяснен. Есть версии, как о прямом воздействии, так и об опосредованном влиянии в результате подавления иммунитета при токсическом воздействии химикатов.

Симптомы забрюшинных опухолей

Особенностью забрюшинных опухолей является длительное отсутствие клинической симптоматики, обусловленное наличием большого количества рыхлой клетчатки и относительной подвижностью соседних органов. Некоторые новообразования достигают огромных размеров, не вызывая нарушений функций пищеварительной и мочевыводящей системы. В литературе встречаются описания отдельных узлов массой от 13 до 51 кг.

Еще одним типичным признаком забрюшинных опухолей является отсутствие специфических симптомов. Клиническая картина заболевания обусловлена не видом новообразования, а его локализацией (в нижней, верхней или боковой части забрюшинного пространства), близостью тех или иных органов и анатомических образований (кровеносных сосудов, нервов, лимфатических протоков). Пациенты с забрюшинными опухолями обычно впервые обращаются к врачу в связи с постоянными болями в животе. При пальпации у 80% больных определяются узлы различного размера и консистенции. В половине случаев прощупывание забрюшинной опухоли сопровождается болью различной интенсивности.

Возможны жалобы на тошноту, рвоту, преждевременное появление чувства насыщения и нарушения стула. При новообразованиях, локализующихся в нижней части забрюшинного пространства, могут наблюдаться расстройства мочеиспускания, вызванные сдавлением мочевого пузыря. При высоко расположенных забрюшинных опухолях иногда развивается одышка, обусловленная давлением на диафрагму. На ранних стадиях у многих больных выявляются гипотермия и гипергидроз нижней конечности на стороне поражения. На поздних этапах болезни гипотермия конечности сменяется гипертермией. Развитие этого симптома при забрюшинных опухолях обусловлено начальным раздражением и последующим параличом симпатического нерва.

При сдавлении крупных вен, расположенных в забрюшинном пространстве, наблюдаются отеки и варикоз в области нижних конечностей. У 25-30% пациентов выявляются неврологические расстройства. При злокачественных забрюшинных опухолях на поздних стадиях отмечаются снижение веса, потеря аппетита, лихорадка неясного генеза и общая гипертермия. Новообразования данной локализации часто рецидивируют, но редко метастазируют. Характерно метастатическое поражение печени и легких. Реже встречаются вторичные опухоли в яичниках и лимфоузлах.

Диагностика забрюшинных опухолей

Диагноз устанавливается на основании жалоб, результатов внешнего осмотра и дополнительных исследований. Пациентов с подозрением на забрюшинную опухоль направляют на УЗИ, КТ и МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Перечисленные диагностические методы позволяют определить структуру и локализацию новообразования, оценить степень вовлеченности близлежащих органов и выявить отдаленные метастазы в печени. Учитывая ряд признаков (форма, плотность, наличие или отсутствие капсулы, уровень гомогенности, степень васкуляризации), после проведения УЗИ, МРТ и КТ специалист может оценить злокачественность забрюшинной опухоли и выдвинуть обоснованные предположения о типе новообразования.

Для оценки состояния пищеварительной и мочевыводящей системы применяют рентгенконтрастные методы (ирригоскопию и экскреторную урографию). Для выявления герминогенных новообразований назначают тесты на определение альфа-фетопротеина и хорионического гонадотропина. Поскольку основным методом лечения забрюшинных опухолей является их радикальное удаление, биопсию обычно не проводят из-за высокого риска обсеменения и недостаточной целесообразности исследования. Исключением являются ситуации, когда забор материала осуществляется для планирования операции, определения резектабельности новообразования или исключения метастатического характера онкологического поражения.

Лечение забрюшинных опухолей

Единственным радикальным способом лечения является оперативное вмешательство. В зависимости от локализации удаление забрюшинной опухоли производят с использованием бокового доступа, срединной лапаротомии или торакоабдоминального доступа. Более чем у половины пациентов операция включает в себя резекцию близлежащих органов: почки, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки или толстой кишки. Эффективность пред- и послеоперационной радиотерапии и химиотерапии при забрюшинных опухолях пока остается под сомнением. Показанием к использованию этих лечебных методик является доказанная злокачественность новообразования при наличии сомнений в его операбельности.

Прогноз

Данные об операбельности забрюшинных опухолей сильно различаются. В литературе встречаются указания как на 25%, так и на 95% резектабельность подобных новообразований. Послеоперационная летальность при удалении забрюшинных опухолей составляет около 5%, вероятность развития местных рецидивов в отдаленном периоде - около 50%. До 5 лет с момента операции доживает менее 10% пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями. При доброкачественных забрюшинных опухолях прогноз более благоприятный, однако, высокая вероятность рецидивирования обуславливает необходимость большого количества повторных хирургических вмешательств.

Выявление опухоли передней брюшной стенки (наблюдение из практики врача лучевой диагностики)

Идеальный инструмент для пренатальных исследований. Уникальное качество изображения и весь спектр диагностических программ для экспертной оценки здоровья женщины.

Введение

Десмоид - неэпителиальная опухоль, относится к новообразованиям мезенхимального и нейроэктодермального происхождения. Это самая многочисленная и разнообразная по гистологическому строению группа опухолей. В конце 40-х годов по предложению выдающегося американского онкопатолога Stout значительная часть этих новообразований, расположенных между эпидермисом и костной системой, выделена в группу под названием "опухоли мягких тканей". Спустя 20 лет этот термин был принят во всех странах и положен в основу международной классификации ВОЗ. В настоящее время насчитывается 115 отдельных форм опухолей и опухолевидных процессов. При диагностике и классификации неэпителиальных опухолей возникают значительные трудности, связанные с морфологическим сходством различных по происхождению новообразований как в группе доброкачественных, так и злокачественных форм.

Десмоид (десмоидная фиброма) - соединительнотканное образование, по гистологической картине напоминающее фиброму. Отличается инфильтративным ростом. Тканевой и клеточный атипизм выражены слабо. Встречается преимущественно у женщин после родов, в редких случаях - у мужчин и детей.

В зависимости от локализации различают абдоминальный (при локализации в толще передней брюшной стенки) и экстрабдоминальный десмоид. Экстрабдоминальный десмоид, или агрессивный фиброматоз, наблюдается часто в молодом возрасте у мужчин и женщин. Локализуется в зоне апоневрозов и фасций на конечностях, плечевом поясе, ягодицах. Отличается быстрым агрессивным инфильтративным ростом, часто рецидивирует, нередко озлокачествляется. Абдоминальный десмоид протекает относительно доброкачественно, не склонен к малигнизации.

Клиническое наблюдение

Больная З., 23 лет, направлена на УЗД по поводу образования в брюшной полости.

Из анамнеза: 3 недели назад появились боли в животе (ребенок 2-х лет прыгнул на живот). Спустя неделю пациентка самостоятельно обнаружила опухоль в передней брюшной стенке. Осмотрена хирургом, гинекологом, проведены УЗИ в разных учреждениях города, при которых подтвержден факт наличия опухоли в брюшной полости неясного генеза. Не удовлетворившись результатами обследования, хирург поликлиники направил больную на экспертное ультразвуковое исследование в диагностический центр.

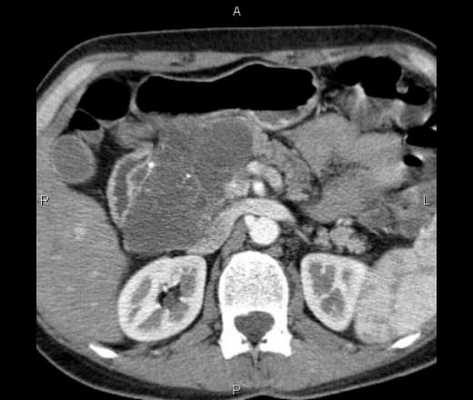

При УЗД: органы малого таза и брюшной полости без особенности. Асцита нет. Лимфатические узлы не увеличены. В толще передней прямой мышцы живота справа лоцируется двухузловое гипоэхогенное образование размером 98x64 мм, обычной звукопроводимости, с неровными четкими краями, болезненное при надавливании датчиком. Первоначально образование было расценено как межмышечная посттравматическая гематома. Проведенные КТ и МРТ не уточнили диагноз.

По месту жительства проводилась физиотерапия - без эффекта. При контрольных УЗИ отмечен рост опухолевидного образования до 150x100 мм. Прежняя эхоструктра опухоли сохранена, заинтересованности соседних органов не выявлено. Через 3 мес от начала заболевания в Республиканском онкологическом диспансере проведена биопсия образования, выявившая фиброму - десмоид.

Больная направлена в Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена. При поступлении: образование 17x21 см, занимает все области передней брюшной стенки, состоит из 2 опухолевидных узлов.

Проведены 4 курса лечения Золадексом. Учитывая объем опухолевого образования и отсутствие тенденции к уменьшению, выполнена операция: резекция передней брюшной стенки с послойной реконструкцией. Поэтапно произведено удаление опухоли с резекцией мягких тканей передней брюшной стенки, прямых мышц живота, косых наружных и внутренних, всей париетальной брюшины передней стенки. При ревизии брюшной полости выявлено и удалено дополнительное опухолевое образование, фиксированное к париетальной брюшине и большому сальнику слева. Сформированный обширный сквозной тотальный дефект передней брюшной стенки закрыт трупной консервированной твердой мозговой оболочкой путем фиксирования к мышцам брюшной стенки.

Морфогистологическое заключение: фиброма-десмоид с инфильтрацией мышц и жировой клетчатки.

Послеоперационный период осложнился краевым некрозом кожи в области послеоперационного рубца, что потребовало выполнения некрэктомии с наложением вторичных швов. Лечение в послеоперационном периоде проводилось по месту жительства и под эхографическим контролем в диагностическом центре.

В течение последующих 3,5 лет больная находится под наблюдением, регулярно проводится контрольная ультразвуковая диагностика. Рецидивов не выявлено. Швы по передней брюшной стенке состоятельны.

Вывод

Несмотря на яркую клиническую картину, свойственную адбоминальному десмоиду, до выполнения биопсии образования больной не был поставлен верный диагноз ни клиницистами, ни врачами ультразвуковой диагностики, в том числе и нами.

Описанный случай - достаточно редкое наблюдение врача амбулаторной практики. В периодической литературе за последние годы мы нашли только одно клиническое описание экстрабдоминального десмоида у ребенка. Описание ультразвуковой картины данной опухоли мы не встретили ни в одном доступном нам руководстве по эхографии. Но именно такой опыт заставляет врача думать, анализировать ситуации и в повседневной практике уходить от выработанных стандартов, постоянно расширять свой клинический кругозор.

УЗИ сканер WS80

Читайте также: