Пороки развития влагалища у детей. Заращение (атрезия) девственной плевы

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 21.01.2026

Данное отклонение в физиологическом строении создает непроходимость перегородки гимена для выхода менструальных кровей и других естественных выделений из влагалища, а также препятствует совершению полового акта вследствие особой плотности плевы (ригидности), выступающей за пределы половых губ в виде опухоли синеватого цвета, имеющей медицинское название «гидрокольпос». Такая патология ведет к скоплению менструальной крови во влагалище, потом заполняет матку и маточные трубы. Проявляется данная патология на этапе полового созревания девочек-подростков по различным причинам.

Осложнения и профилактика атрезии девственной плевы

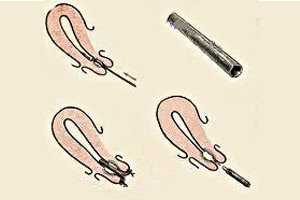

Отмечено, что циркуляторный шов нередко ведет к образованию рубца, играющего впоследствии роль ригидной плевы, однако при редких видах гимена (решётчатый, двухокончатый) применим исключительно такой способ его рассечения.

Развитие гематосальпинкса чревато инфекционным осложнением и развитием пиогематосальпинкса. Кроме того, обратно забрасываемая в брюшную полость менструальная кровь может допустить развитие эндометриоза.

Для профилактики возникновения первичной атрезии следует обеспечить благоприятное развитие эмбриона, исключив все патогенные факторы и инфекции.

Во время профилактики вторичную атрезию плевы, рекомендуется предотвратить развитие вульвовагинитов у девочек и посещать гинеколога после перенесённых инфекционных заболеваний.

Причины атрезии девственной плевы

Различие причин развития атрезии гимена зависит от вида аномалий или типа патологических процессов. Первичное плотное заращение девственной плевы может сформироваться во время отклонений в созревании эмбриона и является пороком внутриутробного развития на 5-ом месяце беременности.

Образование вторичной атрезии гимена на фоне физиологически правильно сформированной девственной плевы могут послужить:

- характерные и нехарактерные вульвовагиниты;

- осложнения после инфекционных заболеваний в детском возрасте — скарлатина, корь, дифтерия и другие;

- процессы, приведшие к спайкам и рубцам на девственной плеве.

Иногда атрезия гимена может сочетаться с сужением нижней трети влагалища.

Симптомы атрезии девственной плевы

Атрезия девственной плевы полностью обнаруживается в препубертатном периоде, когда формируется зрелость девочки, а иногда даже после замужества. Картина симптоматики обычно вырисовывается с наступлением первой менструации (менархе):

- отсутствие менструальных кровотечений (менструального цикла) в возрасте 15 лет;

- приступообразные боли в нижнем отделе живота и пояснице в дни предполагаемой менструации;

- выпячивание плевы, имеющей вид плотного синюшного мешка, за границы влагалища;

- общее недомогание, повышенная температура;

- ощущение давления в малом тазу из-за скопления кровяных масс во влагалище (гематокольпос), в матке (гематометра) и её трубах (гематосальпинкс), не находящих выхода наружу;

- нарушения нормального функционирования мочеиспускательной системы вследствие оказываемого давления на окружающие органы расширенным скопленными выделениями влагалищем.

Диагностика атрезии девственной плевы

При отсутствии клинической картины у девочек атрезия не диагностируется. Наличие скопления слизистых выделений во влагалище по причине атрезии девственной плевы (мукокольпос) у девочек во время наружного осмотра половых органов проявляется выбуханием гимена между половыми губами в виде синевато-серовато-желтой опухоли размером с вишню или голубиное яйцо.

Пациентки подросткового возраста жалуются на цикличные, ежемесячные спастические боли и чувство распирания в нижних отделах живота, отсутствие месячных кровотечений.

Основными методами диагностики атрезии девственной плевы являются:

- осмотр на кресле наружных половых органов девочки для обнаружения зарастания входа в половую щель;

- осмотр на кресле для выявления выпячивания гимена (гематокольпоса) из пределов влагалища;

- ректальное обследование (из прямой кишки), чтобы оценить растянутость влагалища тугоэластичным мешочком с накопленным содержимым;

- ректо-абдоминальное исследование матки позволяет пальпировать болезненную эластичную выпуклость выше лона.

Следует отметить, что гематокольпос, гематометра, гематосальпинкс могут быть обнаружены только после наступления менструального цикла.

Лечение атрезии девственной плевы

Главной целью лечения атрезии гимена является единственный способ — хирургическая процедура создания искусственного проёма в девственной плеве для оттока накопившегося содержимого из внутренних половых органов пациентки — влагалища, матки и маточных труб.

Проводимые виды медицинских мероприятий:

- растяжение девственной плевы пальцами или ее незначительное рассечение;

- циркулярное иссечение девственной плевы с обшиванием краев раны непрерывным или узловатым швом; (гименотомия) — рассечение аномальной девственной плевы в виде крестообразного разреза с последующим выпусканием накопленной слизи, крови и её сгустков.

Во избежание повторной атрезии гимена, края рассеченной плевы обшивают кетгутовыми лигатурами.

Данная статья размещена исключительно с целью ознакомления в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом. За диагностикой и лечением обратитесь к врачу.

Введите ваши данные, и наши специалисты свяжутся с Вами, и бесплатно проконсультируют по волнующим вас вопросам.

Атрезия девственной плевы

Атрезия девственной плевы - полное зарастание, непроходимость гименальной перегородки, препятствующая выходу наружу влагалищных и менструальной выделений. Чаще проявляется в пубертатный период; характеризуется ложной аменореей, болями, гематокольпосом, иногда - гематометрой и гематосальпинксом, невозможностью осуществления полового сношения. Атрезия девственной плевы может осложняться пиогематометрой и пиогематосальпинксом. Лечение атрезии девственной плевы заключается в крестообразном рассечении гимена.

Общие сведения

При атрезии девственной плевы в ней полностью отсутствует просвет или естественное отверстие, соединяющие внутренние и наружные отделы половых органов. Девственная плева при атрезии плотная и полностью перекрывает вход во влагалище. По этиологическим факторам гинекология различает врожденную атрезию (неперфорированную девственную плеву) и вторичное заращение гимена, обусловленное рубцовыми или спаечными процессами.

Причины атрезии девственной плевы

Первичная (врожденная) атрезия гимена является пороком внутриутробного развития. Формирование девственной плевы происходит на 19-ой неделе внутриутробного развития из дистальных отделов парамезонефрального канала с последующим образованием отверстий в гименальной перегородке. При нарушении этих процессов развивается атрезия девственной плевы.

Вторичная атрезия нормально сформированной девственной плевы может быть связана с последствиями детских инфекций (кори, скарлатины, дифтерии и т. д.), специфических и неспецифических вульвовагинитов, процессов рубцевания или спайкообразования.

Симптомы атрезии девственной плевы

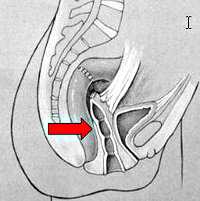

У девочек в пременархе атрезия девственной плевы обычно не проявляется клинически. В редких случаях скопление секрета во влагалище (гидрокольпос, мукокольпос) вызывает давление на соседние органы, вызывая клинику расстройства мочеиспускания. Симтоматика при атрезии девственной плевы обычно совпадает с началом менструаций. При отсутствии менструальных выделений у девочек появляются циклически повторяющиеся спастические боли в пояснице и низу живота. Ввиду отсутствия возможности выхода наружу менструальная кровь скапливается в ограниченном гименом влагалище, растягивая его стенки - образуется гематокольпос. В дальнейшем при атрезии девственной плевы может происходить скопление крови в полости и трубах матки (гематометра и гематосальпинкс).

Диагностика атрезии девственной плевы

При развитии мукокольпоса у девочек осмотр наружных гениталий выявляет выбухание девственной плевы между половыми губами в виде опухолевидного образования желтовато-сероватого оттенка величиной с вишню или голубиное яйцо. При атрезии девственной плевы пациентки пубертатного возраста предъявляют жалобы на регулярные, ежемесячные боли распирающего схваткообразного характера, в нижних отделах живота, отсутствие менструальных кровотечений.

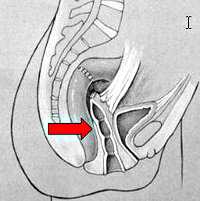

При осмотре на кресле обнаруживается нормальное строение и развитие наружных половых органов и отсутствие входа во влагалище. Гематокольпос выглядит как опухолевидное, синюшного цвета выпячивание девственной плевы из половой щели. При атрезии девственной плевы через прямую кишку определяется растянутое влагалище тугоэластической консистенции с неровной поверхностью. При ректо-абдоминальном исследовании матка пальпируется выше лона в виде болезненной эластической опухоли.

Лечение атрезии девственной плевы

При атрезии гимена производится рассечение фиброзированной девственной плевы (гименотомия, хирургическая дефлорация). После подготовки промежности и операционного поля осуществляют инфильтрацию девственной плевы 0,5% раствором новокаина. Разведя половые губы, девственную плеву в месте выпячивания продольно рассекают между зажимами. Через операционный разрез эвакуируют кровяные сгустки и жидкую кровь. Продольный разрез продлевают вниз и вверх до основания, дополняя его крестообразным поперечным рассечением гимена. Влагалище полностью освобождают от кровянистых масс. Для предупреждения повторной атрезии девственной плевы края разреза обвивают отдельными кетгутовыми швами.

Если атрезия девственной плевы сопровождается гематосальпинксом, первым этапом операции выполняется лапаротомия, а затем - гименотомия. Для исключения восходящей инфекции не рекомендуется спринцевать и тампонировать влагалище.

Развитие гематосальпинкса чревато присоединением инфекции и развитием пиогематосальпинкса. Залогом профилактики первичной атрезии девственной плевы служит обеспечение условий нормального эмбриогенеза и развития плода, ведение беременности в специализированных акушерско-гинекологических учреждениях. Для предупреждения вторичного заращения гимена необходимо наблюдение за девочками после перенесенных инфекций, недопущение вульвовагинитов. Правильное проведение гименотомии обычно исключает развитие повторной атрезии девственной плевы.

Атрезия влагалища

Атрезия влагалища - это изолированное первичное (врожденное) или вторичное (приобретенное) сращение стенок влагалища. Клинически атрезия влагалища может проявляться гематокольпосом, гематометрой, гематосальпинксом, мукокольпосом, невозможностью половой жизни. Атрезия влагалища диагностируется в ходе гинекологического обследования, зондирования влагалища, УЗИ и МРТ малого таза. Лечение атрезии влагалища исключительно оперативное - опорожнение гематокольпоса и пластика полноценного влагалища. Осложнениями патологии могут стать развитие восходящей инфекции, перитонит, сепсис, повторное сращение стенок влагалища.

МКБ-10

При атрезии влагалища происходит его заращение фиброзной тканью, при этом наружные половые органы, матка (шейка и тело), трубы и яичники сформированы и функционируют правильно. Атрезия влагалища нарушает отток менструальной крови и делает затруднительной половую жизнь. По локализации заращения влагалища клиническая гинекология выделяет полную и частичную формы атрезии влагалища в его нижнем, среднем или верхнем отделе. При наличии отверстия в перегородке влагалища говорят о свищевой форме атрезии. Популяционная встречаемость атрезии влагалища составляет 2 — 4 случая на 10 000 женщин.

Причины

Этиология атрезии влагалища мультифакторная. Атрезия влагалища может носить приобретенный или врожденный характер:

- Врожденная атрезия влагалища является следствием неправильного внутриутробного формирования мюллеровых протоков, не слившихся с урогенитальным синусом в результате различных неблагоприятных факторов (в т. ч. ЗППП у матери - микоплазмоза, трихомониаза, генитального герпеса, уреаплазмоза, папилломавирусной инфекции и др.).

- Вторичные (приобретенные) атрезии могут развиваться после операционных и родовых травм влагалища, частых воспалений (кольпитов), спринцеваний концентрированными дезрастворами, осложненных медицинских манипуляций. Нередко приобретенные атрезии возникают после перенесенных инфекционных заболеваний детского возраста - паротита, скарлатины, дифтерии и др., осложняющихся слипчивым воспалением влагалища.

Симптомы атрезии влагалища

При первичной форме атрезии влагалища с приходом менархе у девочки возникают регулярно повторяющиеся резкие боли внизу живота, однако наружного менструального кровотечения не наступает. В зависимости от локализации атрезии кровь может скапливаться и растягивать стенки влагалища (гематокольпос), матки (гематометра), фаллопиевых труб (гематосальпинкс). Для гематокольпоса характерны ноющие боли, а гематометры - спастические, иногда сопровождающиеся потерей сознания.

Реже атрезия влагалища может диагностироваться у младенцев, когда вследствие стимуляции цервикальных и влагалищных желез материнскими эстрогенами развивается мукокольпос - заполнение и перерастяжение влагалища слизистым секретом. Мукокольпос чаще обнаруживается случайно при жалобах на беспокойство ребенка при мочеиспускании или при выявлении объемного образования в брюшной полости. Значительное растяжение влагалища при его атрезии может приводить к гидронефротической трансформации верхних мочевыводящих путей.

Врожденная атрезия влагалища в ряде случаев сочетается со свищевой или полной и атрезией анального отверстия и агенезией мочевой системы. Кроме ложной аменореи атрезия влагалища может сопровождаться влагалищным зудом, возникающим вследствие отсутствия оттока секрета наружу, развитием дисбактериоза и кольпита. У женщин, ведущих половую жизнь, в зависимости от уровня атрезии влагалища, сексуальный контакт невозможен или затруднен ввиду дискомфорта либо выраженных болей при сношении. Атрезия влагалища препятствует наступлению беременности и течению физиологического родового акта (если формирование вторичной атрезии произошло на фоне беременности).

Осложнения

Свищевая атрезия влагалища при развитии восходящей инфекции может осложняться пиокольпосом, что проявляется периодически возникающими выделениями гнойного характера. Нередко при ректо-абдоминальном исследовании или в процессе противовоспалительной терапии происходит опорожнение пиокольпоса. В случае отсутствия дренирующего отверстия в перегородке влагалища наступает быстрое развитие пиометры, пиосальпинкса и рефлюкса гноя в свободную брюшную полость. При этом стремительно нарастают фебрилитет, явления «острого живота», ухудшение самочувствия. Подчас развитие восходящей инфекции происходит столь стремительно, что даже проведение экстренной кольпотомии не предотвращает развитие пельвиоперитонита и перитонита.

В редких случаях при атрезии влагалища, сочетающейся с непроходимостью труб, случается разрыв матки и истечение ее содержимого в брюшную полость. При высокой атрезии влагалища в ходе пластики влагалища не исключается ранение стенок матки, мочевого пузыря или прямой кишки. Одним из частых осложнений патологии является чрезмерное рубцевание слизистой с развитием повторной атрезии влагалища.

Диагностика

Для распознавания атрезии влагалища в гинекологии используется ректо-абдоминальное исследование, УЗИ (МРТ) малого таза, зондирование влагалища (для определения уровня атрезии).

- Гинекологический осмотр. При осмотре на кресле гинеколог может увидеть гематокольпос, выбухающий в половую щель в виде купола. Ректо-абдоминальное исследование при атрезии влагалища позволяет обнаружить высоко расположенную, увеличенную и резко болезненную матку и трубы. Путем зондирования определяется глубина влагалища и уровень атрезии, что важно для планирования пластики влагалища.

- Лабораторные исследования. Бактериологическое и микроскопическое исследование мазка из половых путей позволяет определиться с адекватной антибактериальной терапией.

- Визуализация органов малого таза. С помощью УЗИ выявляются гематометра (пиометра) и гематосальпинкс (пиосальпинкс), их размеры и уровень локализации. При гематокольпосе малых размеров целесообразнее проведение МРТ малого таза.

- Дополнительные исследования. Иногда при атрезии влагалища прибегают к диагностической лапароскопии и вагинографии (контрастной рентгенографии влагалища выше его обструкции). При острой задержке мочи либо пиурии в случае свищевого пиокольпоса показаны консультация уролога и урологическое обследование.

Лечение атрезии влагалища

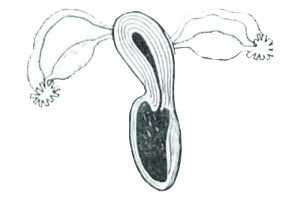

При атрезии влагалища требуется хирургическое устранение срастания влагалищной трубки и восстановлении ее проходимости - вагинопластика. В процессе операции производится вскрытие перегородки влагалища, опорожнение пиокольпоса (гематокольпоса) или гематометры через цервикальный канал. После освобождения влагалища от скопившейся крови и промывания антисептиками перегородку иссекают ножницами до стенок влагалища. Края образовавшейся раны циркулярно ушивают кетгутом, обеспечивая проходимость, емкость и форму влагалища. В сформированное влагалище устанавливают стерильный тампон с вазелиновым маслом.

При скоплении крови в фаллопиевых трубах первым этапом операции проводится брюшностеночное чревосечение и удаление гематосальпинкса, затем влагалищным путем производится опорожнение гематокольпоса. В постоперационном периоде проводится антибактериальная терапия. После устранения атрезии влагалища женщине показано наблюдение у гинеколога, ведение регулярной половой жизни. При угрозе повторной атрезии влагалища периодически проводится бужирование влагалища (кольпоэлонгация).

Профилактика

Предупреждение первичной атрезии влагалища должна включать адекватную подготовку и ведение беременности у женщин, исключение неблагоприятных внутриутробных влияний на эмбриогенез. Профилактика вторичной атрезии влагалища предусматривает своевременное лечение кольпитов, осторожное проведение гинекологических манипуляций (в т. ч. прерывание беременности), нетравматичное ведение родов, отказ от частых спринцеваний и т. д. После перенесенных детских инфекций девочку рекомендуется показать детскому гинекологу.

Атрезия матки

Симптомами атрезии матки будут ложная аменорея (отсутствие кровотечения при менструации), боли в периоды ожидаемых менструаций, развитие гематосальпинкса и гематометры, в критических случаях — пиосальпинкса и пиометры. Для диагностики атрезии матки проводят следующие виды гинекологического обследования: осмотры, ультразвуковое исследование, МРТ. Лечится атрезия матки только путем оперативного хирургического вмешательства, также в случае атрезии цервикального канала, восстанавливается его проходимость путем бужировaния или лазерной коррекции (канал прорезается заново в месте его заращения).

Относительно основных причин возникновения, атрезия матки может разделяться на приобретенную в процессе жизни и врожденную атрезию, развивающуюся в результате сбоя внутриутробного развития плода и аномального развития внутренней репродуктивной системы девочки-зародыша. В зависимости от расположения закупорки (заращения), атрезия матки разделяется на атрезию тела матки и ее шейки. Цервикальноканальная атрезия может быть часто видна на уровне наружного или внутреннего зева, реже ее проявление может наблюдаться вдоль канала шейки. Часто атрезия матки сопровождается патологиями развития мочевыводящих путей.

Профилактика атрезии матки

В целях предупреждения развития приобретенной атрезии матки проводятся следующие профилактические меры:

- осуществляется своевременное лечение воспалительных внутриматочных процессов и цервикального канала;

- обеспечивается щадящее проведение внутриматочных механических манипуляций (проведение абортов, выскабливание стенок матки в процессе диагностики);

- корректное принятие родов.

Со стороны сообщества врачей в целом необходимо постоянное совершенствование операционных методик на теле матки и шейки.

Для снижения риска и сведения к минимуму вероятности развития врожденной атрезии матки важно поддерживать здоровый образ жизни в период беременности и регулярно посещать гинеколога, чтобы предупредить и устранить влияние неблагоприятных факторов на развитие плода. В случае удаления атрезии цервикального канала и при сохранении матки, в дальнейшем женщина может полноценно забеременеть.

Причины атрезии матки

Врожденная атрезия матки нередко возникает в результате воздействия тератогенных (приводящих к патологиям развития), химических и биологических факторов, воздействующих на протяжении эмбрионального или фетального (внутриутробного) периода. При нормальном функционировании матка и проксимальная область влагалища формируются в результате объединения дистальных мюллеровых протоков. В случае появления отклонения в процессе слияния этих протоков, конкретный вид атрезии матки развивается в зависимости от того места, где не совершилось их соединение и канализация.

В качестве внешних тератогенных факторов могут служить:

- материнские инфекции (сифилис, хламидиоз, токсоплазмоз, герпес, и т.д.);

- лекарственные препараты;

- алиментарные (вызванные расстройством питания, выраженном в недостатке или избытке питательных веществ) причины, которые приводят к отклонениям в процессах клеточного деления и метаболизма;

- ионизирующее излучение.

Причинами приобретенной атрезии часто является грубое вмешательство пациентки или медиков, поражение чувствительных участков полости матки в процессе гинекологических манипуляций, в том числе при прерывании беременности (например, неосторожное выскабливание маточной полости, прижигание цервикального канала сильнодействующими веществами, с помощью электротока), поражение эндометритом, эндоцервицитом, раком шейки матки. Травмирующие вмешательства или воспалительные явления становятся причиной того, что между соприкасающимися стенками гранулирующие поверхности сращиваются, это вызывает образование атрезии матки или развитие внутриматочной синехии (синдрома Ашермана). В немногочисленных случаях атрезию матки вызывает гипертрофическое рубцевание. В преклонном возрасте у женщин иногда может наблюдаться произвольная атрезия канала маточной шейки.

Клинические проявления атрезии матки

Особое значение вторичная (врожденная) атрезия получает в пубертатный период. В зрелом возрасте не вылеченная атрезия матки приводит к анатомическому бесплодию. Отсутствие вывода крови, образовавшейся при менструации или ложная аменорея, является основным клиническим проявлением маточной атрезии. Причиной такого синдрома является скапливание менструальной крови выше зоны непроходимости (атрезии), в этом случае развивается гематометра — скопление кровяных выделений в матке и последующее растяжение ее полости.

Увеличивающаяся гематометра при маточной атрезии является причиной острой, периодически повторяющейся боли, в результате которой часто пациентки направляются в хирургический стационар. При гематометре боли носят спазматический характер и выражены в такой степени, что могут вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта, тошноту, нарушение функций мочевого пузыря и даже потерю сознания.

Если кровь из маточной полости попадает в фаллопиевы трубы, то это обуславливает образование гематосальпинкса. Если присоединяются вторичные инфекции, то может начаться процесс образования гнойных масс в матке и трубах (пиосальпинкса и пиометры).

Диагностирование атрезии матки

При подозрении на атрезию матки женщине в срочном порядке необходимо получить квалифицированную консультацию и пройти обследование у гинеколога. На обследовании проводится сбор анамнеза, оценка полового и общего физического развития, внутренний осмотр половых органов. Во время осмотра на гинекологическом кресле, обнаруживается уплотнение сводов влагалища и сглаживание маточной шейки. На ощупь матка определяется как болезненное шаровидное образование. При наличии гематосальпинкса на периферии матки можно выявить малоподвижные эластичные болезненные трубы.

Чтобы подтвердить диагноз атрезии шеечного канала матки, проводится зондирование этого канала. По результатам УЗИ органов области малого таза и эхогистеросальпингоскопии (ультразвуковой гистеросальпингоскопии) документально фиксируется адекватность интерпретации данных, полученных в ходе осмотра. УЗИ позволяет достоверно определить параметры матки, объем эндометрия, присутствие перегородок, размеры и толщину стенок гематометры.

Чтобы диагностировать сложные и атипичные атрезии матки, рекомендуется проведение МРТ (фронтальная/аксиальная/ сагиттальная проекции).

По итогам комплекса исследований определяется наличие атрезии матки и выбирается метод хирургического вмешательства.

Лечение атрезии матки

Атрезия матки лечится путем устранения закупорок и непроходимости полости с опорожнением гематометры.

Атрезия шейного маточного канала устраняется путем его бужирования или лазерного прорезания канала заново (реканализации). Часто при рецидивирующих атрезиях показана установка импланта, который препятствует соединению стенок и закупорке канала шейки. В некоторых случаях может потребоваться формирование искусственного соединения (анастомоза) цервикального канала и влагалища.

В случае образовавшихся сращений внутри матки (синехиях), необходимо провести их прорезание под гистероскопическим наблюдением, а также провести лазерное восстановление маточной полости.

Если происходит разрыв гематосальпинкса и гематометры, то требуется провести обследование и дренирование брюшной полости, часто требуется экстирпация, а также пангистерэктомия или надвлагалищное удаление матки.

При этом функционирование и структура прочих органов женской репродуктивной системы и наружных половых органов осуществляется без отклонений. Характеризуется атрезия тем, что стенки влагалища зарастают фиброзной тканью, которая закупоривает полость, затрудняя выход менструальной крови и существенно осложняя половую жизнь.

Различаются 2 основных типа атрезии: первичная и вторичная атрезия влагалища. Что касается первичной формы, то она является врожденным отклонением, тогда как вторичная образуется в ходе жизни и обусловлена, в том числе внешними факторами. В зависимости от локализации уплотнения атрезия делится на верхнюю, среднюю и нижнюю. По степени зарастания влагалища атрезия может разделяться на полную или частичную. Свищевая атрезия влагалища обусловлена наличием отверстия в его перегородке. Данное заболевание редкое — им страдают менее 1% женщин.

Клинические проявления

Первичная форма атрезии проявляется после наступления первых менструаций у девочки. Ее появление сопровождается усиливающимися резкими болями в нижней брюшной полости, при этом менструального кровотечения не происходит. Образование атрезии в самом влагалище обусловливает скопление в его полости всех менструальных кровяных выделений, такое клиническое проявление называется гематокольпос. Скопление кровяной массы в полоcти влагалища является причиной постоянных болей в области образовавшейся атрезии.

Очень часто врожденная атрезия может сопровождаться агнезией мочевой системы и полной или же свищевой атрезией анального канала. Так как отсутствует возможность выхода менструальных кровотечений, может возникать ложная аменорея, нередко сопровождающаяся зудом полости влагалища из-за недоступности оттока секретных выделений и развития дисбактериоза.

Развившаяся атрезия делает сексуальный контакт частично или полностью невозможным для женщин репродуктивного возраста в виду того, что половой акт сопровождается острыми болевыми ощущениями. Причем при данной патологии и наступление беременности становится невозможным.

В случае свищевой формы патологии возможно еще появление инфекций, приводящих к развитию циклических гнойных выделений — пиокольпоса. В условиях закупорки выводящего отверстия в перегородке влагалища быстрыми темпами развивается пиометра, пиосальпинкс и гнойный рефлюкс, освобождающийся в брюшную полость.

Атрезия у младенцев

В отдельных случаях атрезия может диагностироваться также у новорожденных, однако только в случае, когда в результате влияния материнских эстрогенов происходит наполнение и слишком сильное растяжение полости влагалища слизистыми выделениями (такая патология у ребенка называется мукокольпос). Часто такое заболевание обнаруживается случайно в результате обследования ребенка при беспокойстве во время мочеиспускания или в случае обнаружения крупного новообразования в полости живота. Чрезмерное растяжение влагалища при мукокольпосе нередко становится причиной деструкции мочевыводящих путей.

Вызываемые осложнения

Осложнениями, связанными с атрезией влагалища, могут быть развивающиеся восходящие инфекции, перитонит, сепсис, слипание и повторное сращивание стенок влагалища.

При инфекционном осложнении может происходить выброс зараженной крови в брюшную полость и вероятно развитие перитонита. В редких случаях, если атрезия влагалища также сочетается с непроходимостью труб, происходит разрыв матки и истечение всего содержимого в брюшную полость.

При завышенной атрезии влагалища в ходе вагинопластики вероятны случайные ранения стенок матки, прямой кишки или мочевого пузыря хирургическими инструментами.

Очень часто осложнение при атрезии влагалища выражается в форме слипания стенок полости и чрезмерного рубцевания слизистой, что приводит к образованию повторной атрезии.

Профилактика атрезии влагалища

Для того чтобы снизить риск образования первичной атрезии влагалища у плода беременной женщины, необходимо обеспечить такую подготовку к беременности и ее протекание под надзором гинеколога и прочих врачей-специалистов, что позволит предупредить и исключить возникновение неблагоприятных внутриутробных факторов и их влияние на развитие плода. В этом случае важно проверить гормональный фон женщины и провести верную гормональную терапию, чтобы снизить риск развития у новорожденного мукокольпоса. Также рекомендуется проверяться у венеролога, чтобы исключить влияние половых инфекций на развитие плода и исключить этот фактор формирования атрезии влагалища.

Средствами профилактики приобретенной (вторичной) атрезии влагалища могут быть различные меры, осуществляемые как со стороны врачей, так и со стороны самой женщины. В первую очередь женщине необходимо периодическое наблюдение у гинеколога и прочих специалистов, что позволит своевременно обнаружить повреждения полости влагалища, инфекции, вылечить кольпиты, язвы.

Немаловажным со стороны врачей является предельная осторожность при гинекологических осмотрах и хирургических вмешательствах, в том числе обеспечение нетравматичного проведения родов или прерывания беременности. Со стороны женщины необходимо отказаться от частых спринцеваний, собственного вмешательства, интенсивных механических и лекарственно-химических воздействий на влагалище. Рекомендуется для девочек, перенесших какие-либо инфекции, обязательное регулярное посещение детского гинеколога.

Причины развития

Причины возникновения и развития атрезии влагалища могут быть очень разными. Они зависят также от формы атрезии.

Причины первичной атрезии

Первичная атрезия обусловлена отклонениями в утробном развитии плода, возникшими в результате разнообразных неблагоприятных факторов (например, половыми инфекциями в материнском организме: герпес, папилломавирусная инфекция, микоплазмоза, уреаплазмоза). В результате у новорожденной девочки будет отсутствовать объединение мюллеровых протоков с мочеполовым синусом.

Почему возникает вторичная атрезия

Вторичная атрезия влагалища чаще всего возникает как результат механических повреждений полости (во время родов, при операциях), воздействия химических веществ в ходе лечения, частых воспалительных процессов. Часто атрезия может развиться после перенесенных детских инфекций (дифтерии, скарлатины, паротита и прочее), осложнения таких заболеваний приводят к образованию воспалительных слипаний в полости влагалища.

Диагностика атрезии влагалища

Чтобы определить наличие атрезии влагалища используются такие методы, как:

При обследовании на гинекологическом кресле врач может обнаружить гематокольпос, нависшее куполообразное образование, которое выбухает в половую щель. Если высоко расположенная матка увеличена в размерах и болезненна, то ректоабдоминальное исследование помогает обнаружить это, что является характерным признаком атрезии влагалища. Для того, чтобы спланировать ход проведения и параметры вагинопластики, необходимо зондирование, с помощью которого определяется объем влагалища и уровень его зарастания.

Одновременно с этим, чтобы назначить надлежащую антибактериальную терапию, проводится взятие мазка из половых путей и проведение его бактериологического исследования под микроскопом.

В результате проведения УЗИ могут быть выявлены пиометра (гематометра) и пиосальпинкс (гематосальпинкс), их параметры, размеры и локализация. В случае гематокольпоса небольших размеров эффективнее проведение МРТ органов области малого таза. Реже при атрезии влагалища проводят диагностическую лапароскопию и контрастную рентгенографию влагалища выше его закупорки.

Если наблюдается сильная задержка мочи или пиурия при свищевом пиокольпосе, то рекомендуется урологическая консультация и обследование.

Лечение атрезии влагалища

Атрезия влагалища устраняется только хирургическим путем. Производится вагинопластика, хирургическое удаление срастания влагалищной трубки и восстановление ее проходимости.

В ходе операции производится вскрытие влагалищной перегородки, опорожняется через цервикальный канал гематометр или пиокольпос (гематокольпос). Когда влагалище освобождается от накопленных кровяных выделений и после промывания антисептиками, перегородка устраняется ножницами до самых стенок влагалища. По краям получившуюся рану циркулярно ушивают узловатыми швами (кетгутом), чтобы восстановить проходимость, объем и форму влагалища. В восстановленное влагалище помещают стерильный тампон, пропитанный вазелиновым маслом.

В случае скопления кровяной массы в фаллопиевых трубах в первую очередь в ходе операции проводится лапаротомия (брюшностеночное чревосечение) и устранение гематосальпинкса, далее влагалищным путем осуществляется опорожнение гематокольпоса. После операции показана антибактериальная терапия.

После нейтрализации и устранения атрезии влагалища пациентке рекомендовано гинекологическое наблюдение и ведение регулярной половой жизни. Если высоковероятно повторное образование атрезии влагалища, целесообразно периодическое проведение кольпоэлонгации влагалища (бужирования).

Читайте также: