Пролиферативная диабетическая ретинопатия. Показания и рекомендации по лазерной коагуляции

Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 22.01.2026

предоставляем актуальную медицинскую информацию от ведущих специалистов, помогая врачам в ежедневной работе

Для цитирования: Лазеркоагуляция сетчатки при лечении диабетической ретинопатии. Клиническая офтальмология. 2000;1(1):15.

Сахарный диабет и его осложнения - одна из важнейших медико-социальных и экономических проблем современного здравоохранения. В структуре инвалидности и смертности пациентов, страдающих диабетом, лидирующее положение занимают его поздние осложнения. Так как с увеличением продолжительности жизни возрастает и их вероятность, проблема эта весьма актуальна, в особенности, если учесть профилактическую направленность современной диабетологии.

Литература:

1. WHO/IDF Europe. Diabets Care and Resеarch in Europe: the St Vinsent Declaration // Diabetic Medicine. 1990; 7: 360.

2. Aiello L., Beetham W., Marios C.B. et al. Ruby laser photocoagulation in treatment of proliferative diabetic retinopathy: preliminary report. In: Symposium on treatment of diabetic retinopathy / Eds. M. Goldberg, S. Fine. Washington DC, USDHEW Pub. N. 1890; 1968; 437-63.

3. Wessing A., Meyer-Schwickerath G. Results of photocoagulation in diabetic retinopathy. In: Symposium on treatment of diabetic retinopathy / Eds. M. Goldberg, S. Fine. Washington DC, USDHEW Pub. N. 1890; 1968; 569-92.

4. L’Esperance F.A. An ophthalmic argon laser photocoagulation system: design, construction and laboratory investigations // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. 1968; 66: 827-904.

5. L’Esperance F.A. Argon laser photocoagulation of diabetic retinal neovascularisation (a five year approisal) // Trans. Am. Acad. Ophthalmol. Otolaryng. 1973; 77 (1): 6-24.

6. L’Esperance F.A. Complications // Ophthalmic laser / Ed. F.A. L’Esperance. St. Louis: Mosby Co., 1989; II: 973-4.

7. Patz A. A guied argon laser photocoagulation // Surv. Ophthalmol. 1972; 16 (4): 249-57.

8. Zweng H.C., Little H.L. La photocoagulation par le laser a l’argon de la neovascularisation de la tete du nerf optique et de la retine // XXII Conc. Ophtal. Acta. Paris., 1974. Masson, Paris.1976; 1: 260-7.

9. Zweng H.C., Little H.L., Peabody R.P. Argon laser photocoagulation of diabetic retinopathy // Arch. Ophthalmol. 1971; 86: 395-400.

10. Little H.L. Argon laser therapy of diabetic retinopathy. In: Symposium on light coagulation / Ed. J. Franqois // Doc. Ophthalmol. Proc. 1972; 1: 77-84.

11. Акопян В.С. Диабетическая ретинопатия. Лазерная фотокоагуляция при заболеваниях глазного дна // Актуальные проблемы офтальмологии.- М. 1981; 189-92.

12. Астахов Ю.С., Г.В. Ангелопуло, Ф.Е. Шадричев. Диабетическая ретинопатия: патогенез, диагностика и лечение// Ученые записки. 1998; V (1): 11-8.

13. Астахов Ю.С., Стегаев В.А., Ф.Е. Шадричев Распространенность и лечение макулярного отека // Мат. 1-й научн.-практ. конф. “Ведущие аспекты диагностики и лечения в условиях современной клинической больницы”. СПб. 1997; 15-6.

14. Астахов Ю.С., Шадричев Ф.Е., Лисочкина А.Б. Лечение диабетической ретинопатии // Мат. 1-й научн.-практ. конф. “Ведущие аспекты диагностики и лечения в условиях современной клинической больницы”. СПб. 1997; 16.

15. Астахов Ю.С., Шадричев Ф.Е., Лисочкина А.Б. Проблемы диагностики и лечения диабетической ретинопатии // Ученые записки. 1998; V (1): 74-81.

16. Астахов Ю.С., Шадричев Ф.Е., Лисочкина А.Б. Профилактика слепоты вследствие диабетической ретинопатии // Мат. IV национального конгресса по профилактической медицине и валеологии. СПб. 1997; 21.

17. Балашевич Л.И. Аргоновый и диодный лазеры в лечении патологии глазного дна // Избранные вопросы клинической офтальмологии. Сб. научн. трудов, посвященный 10-летию Санкт-Петербургского филиала МНТК “Микрохирургия глаза”. СПб. 1997; 215-56.

18. Иванишко Ю.А., Бочкарева А.А., Темиров Н.Э. Диабетическая макулопатия: целесообразность и тактика превентивных лазерных вмешательств. Отдаленные наблюдения // Офтальмол. журн. 1988; 4: 210.

19. Плюхова О.А. Эффективность аргонлазерной коагуляции при диабетической ретинопатии, и ее влияние на функциональные показатели глаза. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М. 1988; 26.

20. Семенов А.Д., Ромашенков Ф.А., Плюхова О.А., Панкова О.П. Аргонлазерная коагуляция при диабетической ретинопатии // Офтальмол. журн. 1988; 4: 207-9.

Диабетическая ретинопатия

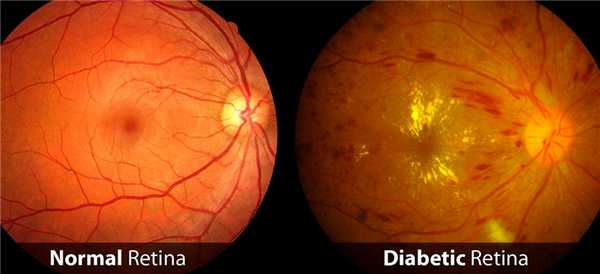

Диабетическая ретинопатия: специфичное проявление диабетической микроангиопатии, характеризующееся микрососудистыми нарушениями и изменениями сетчатки, приводящими к полной потере зрения [10].

Пользователи протокола - офтальмологи.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN - 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место - 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

• наличие твердых экссудатов на площади 500 μm от центра макулы с сопровождающимся утолщением прилежащей сетчатки;

• зона утолщения сетчатки размером в диаметр диска (1500 μm) или больше, любая часть которой находится в пределах одного диаметра диска от центра макулы.

IV. циркулярные полосы глиоза, захватывающие ДЗН, сосудистые аркады и темпоральные межаркадные зоны сетчатки.

• часть внутренней поверхности сетчатки, подвергшаяся глиальной пролиферации или неоваскуляризации, продвигается к центральным отделам стекловидного тела;

• витреоретинальные сращения распространяются вдоль одной из сосудистых аркад (чаще темпоральной) и ограничиваются одной сегментарной зоной;

• витреоретинальные сращения занимают более одной сегментарной зоны сетчатки (чаще в зонах верхней и нижней сосудистых аркад);

• значительное сморщивание стекловидного тела ведет к оттягиванию сенсорной части сетчатки от пигментного эпителия;

• сетчатка выдвинута вперед к ретролентальному пространству (высокая задняя отслойка стекловидного тела).

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

• конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия.

Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при направлении на плановую госпитализацию:

• биохимический анализ крови (глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочевина, электролиты, коагулограмма);

• промывание слезных путей.

Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной помощи: не проводятся.

• размытое зрение (появление пелены, плавающих темных пятен, мушки и молнии перед глазами и исчезающие бесследно через некоторое время);

• высокий уровень артериального давления (фактор риска развития ретинальных геморрагий и гемофтальма).

Биохимический анализ крови: повышение уровня сахара крови, повышение общего холестерина/холестерина липопротеидов низкой плотности, снижение содержания холестерина липопротеидов высокой плотности.

Определение гликозилированного гемоглобина: повышение уровня гликозилированного гемоглобина.

• биомикроскопия: наличие дистрофии (при НПДР и ППДР) или неоваскуляризации (ПДР) радужной оболочки, кровоизлияния в стекловидное тело глазного яблока (различной степени);

• тонометрия: определение уровня ВГД: повышение (при неоваскуляризации угла передней камеры) или понижение (при тракционной отслойке сетчатки);

• морфометрический анализ сетчатки: толщина сетчатки в центральной зоне, тип ретинальной архитектоники при ДМО.

• офтальмоскопия (данные офтальмоскопии представлены в таблице 1):

Таблица №1. Данные офтальмоскопии при различных стадиях ДР

Неоваскуляризация диска зрительного нерва и/или других отделов сетчатки, ретинальные, преретинальные и интравитреальные кровоизлияния/ гемофтальм, образование фиброзной ткани в области кровоизлияний и по ходу неоваскуляризации. Любая форма ДМ.

• консультация эндокринолога с целью контроля уровня глюкозы крови/при нарушениях в углеводном обмене.

• консультация терапевта в целях выяснения степени компенсации основного заболевания и возможности проведения хирургического или лазерного лечения;

• консультация оториноларинголога/стоматолога с целью выявления и санации хронических очагов инфекции.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводится с возрастной макулярной дегенерацией, гипертонической ретинопатией:

Лечение

• ацетилсалициловая кислота 100 мг и 300 мг, таблетки.

• тропикамид, 0,5 и 1 % глазные капли.

• цианокобаламин (витамин В12) 0.241 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

• маннитол раствор для инфузий 150 мг/мл.

• магния аспарагината тетрагидрата, таблетки.

• aцетазоламид 250 мг, таблетки.

• эноксапарин натрия раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл/раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл/раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл/раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл/раствор для инъекций 10000 анти-Ха МЕ/1,0 мл.

• Метатрексат 0,03 мл, раствор для инъекций.

• лазерная коагуляция сетчатки глаза (с целью ликвидации участков гемостаза, ишемии, микроаневризм и новообразованных сосудов, образования хориоретинальных сращений, снижающих риск тракционной отслойки сетчатки).

• большие зоны капиллярной окклюзии особенно в центральной зоне глазного дна (определяемые при проведении ФАГ);

• лазерная коагуляция сетчатки глаза в сочетании с интравитреальным введением ингибиторов ангиогенеза.

• выраженная неоваскуляризации сетчатки глаза и зрительного нерва/или клинически значимом макулярном отеке.

• дозированная криоциклопексия и криоретинопексия в сочетании с введением антиметаболитов в субтеноновое пространство.

рефрактерный макулярный отек не более 300 микрон (по данным ОСТ). Через 7-10 после операции возможно проведение ЛК.

ППДР и ПДР с ДМО выше 300 микрон (по данным ОСТ), ишемическая макулопатия. Через 7-10 после операции возможно проведение ЛК.

ДМО при отеке более 300 мкм по данным ОСТ.

• витреоретинальная хирургия глаза

Направлена на восстановление прозрачности оптических сред глаза, удаление стекловидного тела являющегося «депо» токсических веществ с устранением тракции и удалением задней гиалоидной мембраны, как основы для пролиферации. Витрэктомия может сочетается с одномоментной эндолазеркоагуляцией сетчатки и интравитреальным введением ингибиторов ангиогенеза.

ПДР, осложненная частичным гемофтальм в сочетании с прогрессирующей неоваскуляризацией переднего отрезка.

ППДР с ДМО, ПДР с ДМО при отсутствии витреоретинальных тракций.

• дозированная криоретинопексия в сочетании с введением антиметаболитов (5-фторурацил или метотрексат) в субтеноновое пространство:

• дозированная криоретинопексия в сочетании с введением кортикостероидов (дипроспан) в субтеноново пространство.

• обучение больных с целью формирования устойчивой мотивации, направленной на повышение комплаентности в «Школа диабета».

• в течение 1 месяца после операции - инстилляция противовоспалительных и антибактериальных препаратов;

• контроль внутриглазного давления 1 раз в неделю после проведения витреоретинальной операции, интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза или кортикостероидов;

• после витреоретинальной операции - осмотр не реже 1 раза в неделю, с последующим возможным выведением силикона через 1 - 3 месяца после витрэктомии;

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении

| Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) |

| Афлиберцепт (Aflibercept) |

| Ацетазоламид (Acetazolamide) |

| Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid) |

| Бетаметазон (Betamethasone) |

| Бринзоламид (Brinzolamide) |

| Гепарин натрия (Heparin sodium) |

| Дексаметазон (Dexamethasone) |

| Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови (Gemoderivat deproteinized calf blood) |

| Диклофенак (Diclofenac) |

| Калия аспарагинат (Potassium aspartate) |

| Левофлоксацин (Levofloxacin) |

| Лидокаин (Lidocaine) |

| Магния аспарагинат (Magnesium aspartate) |

| Маннитол (Mannitol) |

| Метотрексат (Methotrexate) |

| Офлоксацин (Ofloxacin) |

| Пиридоксин (Pyridoxine) |

| Ранибизумаб (Ranibizumab) |

| Ретиналамин (комплекс водорастворимых полипептидных фракций) |

| Тиамин (Thiamin) |

| Тимолол (Timolol) |

| Тобрамицин (Tobramycin) |

| Токоферол (Tocopherol) |

| Травопрост (Travoprost) |

| Тропикамид (Tropikamid) |

| Фторурацил (Fluorouracil) |

| Цианокобаламин (Cyanocobalamin) |

| Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) |

| Эмоксипин (Emoxipine) |

| Эноксапарин натрия (Enoxaparin sodium) |

| Этамзилат (Etamsylate) |

Госпитализация

• ПДР прогрессирующее течение (увеличение неоваскуляризации, зон ишемии, ретинальных и преретинальных геморрагий, рецидивирующий гемофтальм, глиоз).

Информация

Источники и литература

- Протоколы заседаний Экспертного совета РЦРЗ МЗСР РК, 2014

- 1) Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Fundus 2) photographic risk factors for progression of diabetic retinopathy.ETDRS report № 12 // Ophthalmology. —1991. —Vol. 98. —P. 823-833. 3) Сахарный диабет: острые и хронические осложнения /под ред. И. И. Дедова, М. В. Шестаковой/, М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2011. 4) World Health Organization. Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Abbreviated Report of a WHO Consultation. World Health Organization, 2011 (WHO/NMH/CHP/CPM/11.1). 5) Jonas J. B., Spandau U. H., Degenring R. F. et al. Repetead intravitreal high-dosage injections of triamcinolone acetonide fordiffuse diabetic macular edema // Ophthalmology. —2006. —Vol. 113. —P. 800-804. 6) Kim, B.Y., Smith, S.D., and Kaiser, P.K. Optical coherence tomographic patterns of diabetic macular edema// Am. J. Ophthalmol. - 2006. - Vol.142. -P.405-412. 7) Kim, N.R., Kim, Y.J., Chin, H.S., and Moon, Y.S. Optical coherence tomographic patterns in diabetic macular oedema: prediction of visual outcome after focal laser photoco-agulation//Br. J. Ophthalmol. -2009. - Vol. 93. -P.901-905. 8) Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом.- 6-й выпуск: Под редакцией И.И. Дедова, В.М. Шестаковой.-М., 2013.- 120с. 9) Консенсус по диагностике и лечению сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, метаболического синдрома.- Астана, 2005.- 40 с. 10) Кацнельсон Л.А., Форофонова Т.И., Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаз. -М.: Медицина, 1990.-272с. 11) Lyons T.J., Jenkins A.J., Zheng D. Diabetic retinopathy and serum lipoprotein subclasses in the DCCT/EDIC cohort. // In. Ophthalmology and Science.- 2004.-№ 45.-P.910-918. 12) WHO. Prevention of blindness from diabetes mellitus // Report of a WHO consultation in Geneva 9-11 November 2005. — Switzerland. — WHO press. —2005. — 39 p. 13) Arevalo J. F. Retinal Angiography and Optical CoherenceTomography // J. F. Arevalo. New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009. - 471 p. 14) Audren F., Erginay A., Haouchine B. et al. Intravitreal triamcinolone acetonide for diffuse diabetic macular oedema: 6-month results of a prospective controlled trial // Acta Ophthalmol Scand. —2006. —Vol. 84, N 5. —P. 624-630. 15) Bae J. S., Park S. J., Ham I. R., Lee T. G. Dose dependent effects of intravitreal triamcinolone acetonide on diffuse diabetic macu-lar edema // Korean J Ophthalmol. — 2009. —Vol. 23, N 2. —P. 80-85. 16) Robert N., Weinreb M.D. Adjustring the dose of 5-fluorouracil after filtration surgery to minimize side effects // Ophthalmology. - 1997. - №94. - Р.567-570. 17) Aydin E., Demir H.D., Yardim H., Erkorkmaz U. Efficacy of intravitreal triamcinolone after or concomitant with laser photocoagulation in nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema // Eur. J. Ophthalmol.- 2009.- Vol. 19.- P.630-637. 18) Boscia F. Current approaches to the management of diabetic retinopathy and diabetic macular edema // Department of Ophthalmology and Otolaryngology, University of Bari, Bari, Italy.- Drugs.- 2010.- Vol.70, №16.- Р.2171-200. 19) Giindüz, K. Management of proliferative diabetic retinopathy Text. / K. Gündüz, S.J. Bakri // Compr Ophthalmol Update. 2007.-Vol.8, № 5. - P. 245-256. 20) Bloomgarden, Z.T. Diabetic retinopathy Text. / Z.T. Bloomgarden // Diabetes Care. 2008. - Vol. 31, № 5. - P. 1080-1083. 21) Patel, A.K. Combined panretinal photocoagulation and cataract surgery in a patient with diabetes mellitus Text. / A.K. Patel, M. Cacciatori // Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2007. - Vol. 38, № 6. - P. 500-502. 22) Diabetic retinopathy, edited by Elia J. Duh. //, Humana Press, a part of Springer Science + Business Media, LLC, 2008. 500 р. 23) Diabetic retinopathy // volume editor, Gabriele E. Lang - (Developments in ophthalmology, ISSN 0250-3751. Vol. 39) // Copyright.- 2007.- by S. Karger AG, P.O. Box, CH-4009 Basel (Switzerland).- 169 р. 24) Buchmayer F., Pleiner J., Elminger M.W. et al. Actovegin®: a biological drug for more than 5 decades // Wien Med Wochenschr - 2011 - Vol. 161 (3-4) - P. 80-88. 25) Jansen W., Beck E. Лечение диабетической полинейропатии. Контролируемое двойное слепое исследование // В сб. «Опыт клинического применения Актовегина в эндокринологии». - М., 2005. С. 11-20. 26) Ziegler D., Movsesyan L., Mankovsky B. et al. Treatment of symptomatic polyneuropathy with actovegin in type 2 diabetic patients // Diabetes Care 2009; 32(8): 1479-1484.

Информация

1) Степанова И.С. - д.м.н., старший преподаватель послевузовского отдела АО «КазНИИ глазных болезней».

Долматова И.А. - д.м.н. зав. курсом офтальмологии НГУ «Казахско - Российского Медицинского Университета».

Пересмотр протокола через 5 лет после его вступления в действие и/или при появлении новых методов диагностики/лечения с более высоким уровнем доказательности.

Сахарный диабет: диабетическая ретинопатия, диабетический макулярный отек

Диабетическая ретинопатия (ДР) - специфичное позднее микрососудистое осложнение сахарного диабета, развивающееся, как правило, последовательно от изменений, связанных с повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных сосудов до появления новообразованных сосудов и фиброглиальной ткани. Является одним из проявлений генерализованной микроангиопатии.

Диабетический макулярный отек (ДМО) - утолщение сетчатки, связанное с накоплением жидкости в межклеточном пространстве нейроэпителия вследствие нарушения внутреннего гематоретинального барьера и несоответствия между выходом жидкости и способности к ее реабсорбции клетками пигментного эпителия.Кодирование по МКБ 10

КлассификацияКлассификация ДР, предложенная Kohner E. и Porta M. (1991 г.) [

26] [30], выделяет три стадии заболевания:- непролиферативная ДР;

- препролиферативная ДР;

- пролиферативная ДР.

Осложненные формы ПДР включают развитие рубеоза радужки и вторичной неоваскулярной глаукомы, организовавшегося гемофтальма, тракционного синдрома и/или тракционной отслойки сетчатки вследствие образования витреоретинальных фиброглиальных шварт.

Таблица 1 - Классификация и клинические проявления диабетической ретинопатии ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, 1991) [20]

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1b).

Комментарии: Приведенная классификация Kohner E. и Porta M. проста и удобна в практическом применении, в ней четко прослеживается стадийность процесса диабетического поражения сетчатки. Она легко адаптируется к самой полной на сегодняшний день классификации ETDRS (таблица 1), которая применяется в специализированных диабетологических центрах и отделениях лазерной микрохирургии глаза, при этом не нарушается единство лечебно-диагностического процесса.Этиология и патогенез

Этиология и патогенезВ основе патогенеза ДР лежит ишемия, развивающаяся из-за окклюзии капилляров сетчатки. Причиной нарушения перфузии сетчатки является поражение эндотелия сосудов (эндотелиальный стресс), возникающее вследствие резкого усиления ретинального кровотока в условиях гипергликемии и приводящее к образованию тромбов в капиллярном русле. Открытие шунтов (интраретинальных микрососудистых аномалий, ИРМА) в ответ на значительное снижение кровоснабжения лишь усугубляет ситуацию, поскольку перераспределяет кровоток в обход неперфузируемой сетчатки. Повреждение эндотелия, усиление агрегации тромбоцитов и активация факторов коагуляции способствует окклюзии капилляров. Важная роль в этом процессе принадлежит свободным радикалам, которые оказывают повреждающее действие на эндотелиальные клетки.

Увеличение площади ишемии приводит к повышению экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF (vascular endothelial growth factor). Увеличение выработки VEGF выше критического уровня способствует развитию основных клинических проявлений диабетического поражения сетчатки - макулярному отеку и неоваскуляризации.

Воздействуя на эндотелиальные белки плотных межклеточных контактов, VEGF вызывает увеличение сосудистой проницаемости. Это в свою очередь усиливает экссудацию и накопление экстрацеллюлярной жидкости и белков в ткани сетчатки. Жидкость, которая проходит через стенку капилляров, в норме должна реабсорбироваться пигментным эпителием (наружный гематоретинальный барьер) и соседними капиллярами сетчатки. Когда диффузия превышает потенциальные возможности пигментного эпителия и капилляров к реабсорбции жидкостей, возникают клинические признаки макулярного отека.

Процесс ангиогенеза - это упорядоченная последовательность сложных биохимических процессов:

- активация эндотелиальных клеток и изменение их формы;

- перицеллюлярная секреция протеаз и деградация матрикса;

- миграция эндотелиальных клеток;

- пролиферация и инвазия внеклеточного матрикса тяжами продвигающихся вперед эндотелиальных клеток;

- дифференцировка тяжей клеток в имеющие просвет сосуды, которые формируют капиллярные петли и аркады при отсутствии базальной мембраны.

Изменения в экстрацеллюлярном матриксе, обеспечивающие миграцию эндотелиальных клеток, повышенная экспрессия VEGF, разрушение контактов между эндотелиальными клетками способствуют появлению новообразованных сосудов, которые растут по задней поверхности стекловидного тела. Стенка новообразованного сосуда неполноценна, что приводит к выходу за его пределы как компонентов плазмы, так и цельной крови. Это стимулирует разрастание соединительной ткани в зонах неоваскуляризации. Поскольку соединительная ткань всегда стремится к сокращению, а адгезия фиброваскулярного конгломерата к задней поверхности стекловидного тела очень плотная, то развивается отслойка стекловидного тела. Как правило, в этот момент происходит разрыв новообразованного сосуда с развитием преретинальных (перед поверхностью сетчатки) или витреальных (в полость стекловидного тела) кровоизлияний. Рецидивирующие кровоизлияния и происходящее вследствие этого рубцевание задних отделов стекловидного тела ведут к образованию патологических витреоретинальных сращений, которые могут вызвать тракционную отслойку сетчатки.

Эпидемиология

ЭпидемиологияДиабетические поражения сетчатки (пролиферативная ретинопатия и макулярный отек) являются основной причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста в экономически развитых странах и третьей по частоте причиной снижения зрения у лиц старше 65 лет (после возрастной макулярной дегенерации и глаукомы). В целом, при длительности сахарного диабета более 15 лет, примерно 2% пациентов являются слепыми и 10% - слабовидящими [24, 25, 26].

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Жалобы на снижение зрения длительное время могут отсутствовать. При поражении макулярной области возникают жалобы на затуманивание и снижение зрения, отмечаются метаморфопсии, появление темного пятна перед глазом. При пролиферативной диабетической ретинопатии могут появляться пятна в поле зрения, плавающие помутнения как диффузные, так и в виде сгустков, может быть ощущение «завесы» и выпадения поля зрения. Возможны жалобы на ухудшение сумеречного зрения [2].

Непролиферативная ретинопатия - на глазном дне выявляют микроаневризмы, кровоизлияния (штрихообразные, округлые), твердые экссудаты - на границе ретинального отека. Единичные мягкие экссудаты и ИРМА формируются в ответ на ишемию сетчатки. Происходит активация шунтов как защитный механизм против нарастающего нарушения перфузии сетчатки. Однако сброс крови в систему шунтов в обход ишемизированных зон еще больше снижает перфузию (феномен «обкрадывания») [2].

Препролиферативная ретинопатия - значительное увеличение кровоизлияний, венозные и интраретинальные микрососудистые аномалии. Для правильного определения препролиферативной стадии используется правило «4-2-1» - множественные кровоизлияния в сетчатку в 4-х квадрантах, венозные аномалии в 2-х квадрантах, выраженные ИРМА хотя бы в 1-ом квадранте [2].

Пролиферативная ретинопатия - характеризуется 2 компонентами: сосудистым (неоваскуляризация) и соединительнотканным (фиброз). Обнаруживают новообразованные сосуды, растущие по задней поверхности стекловидного тела, несостоятельность стенки которых приводит к частым рецидивирующим кровоизлияниям. Вследствие частых кровоизлияний происходит рубцевание задних отделов стекловидного тела, что может вызвать тракционную отслойку сетчатки [2].

Диабетическая макулопатия. Выделяют 2 формы. Отечная макулопатия (ДМО) связана с локальной диффузией жидкости из микроаневризм или измененных сосудов, характеризуется утратой фовеолярного рефлекса, утолщением сетчатки в макулярной зоне, отложением «твердых» экссудатов. Длительно существующий макулярный отек может привести к кистозным изменением сетчатки с формированием прозрачных микрокист). Ишемическая макулопатия связана с резким нарушением кровотока в центральных отделах сетчатки, проявляется ишемическими «тонкими» отеками.

Транзиторная ретинопатия - возможна на фоне быстрого снижения уровня гликемии у пациентов с выраженной декомпенсацией сахарного диабета. Характеризуется появлением большого количества «мягких» экссудатов и ретинальных геморрагий. Течение доброкачественное, ЛКС не требуется. Изменения подвергаются регрессии в течение нескольких месяцев [2].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4)

Жалобы и анамнезВозможно отсутствие жалоб в течение продолжительного времени, несмотря на прогрессирование заболевания. Пациенты с ДР могут жаловаться на снижение остроты зрения, плавающие помутнения. При ДМО пациенты отмечают искажения предметов, «пятно» перед взором, снижение остроты зрения [1].

Из общего анамнеза важно уточнить давность сахарного диабета и степень контроля заболевания (уровень сахара крови, гликированного гемоглобина), наличие артериальной гипертензии, макрососудистых или иных микрососудистых осложнений сахарного диабета [4].

Физикальное обследованиеФизикальное обследование при ДР и ДМО выполняется с использованием диагностического оборудования и описано в разделе 2.4 Инструментальная диагностика.

Лабораторная диагностика- клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови, включающий исследование глюкозы крови, гликированного гемоглобина (HbA1c), содержание общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности;

- клинический анализ мочи.

Инструментальная диагностика- Тонометрия рекомендуется всем пациентам [1, 36].

- Биомикроскопия переднего отдела глаза рекомендуется всем пациентам [1].

- Биомикроскопия глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза рекомендуется всем пациентам

[2].[1]

- Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки рекомендуется с целью количественной оценки ДМО и мониторинга его изменения [1].

- Флюоресцентная ангиография (ФАГ) рекомендуется с целью оценки показаний для лазеркоагуляции сетчатки и при подозрении на ишемическую макулопатию [1].

- Фотографирование глазного дна с помощью фундус-камеры рекомендуется для объективизации и мониторинга изменений на глазном дне [1].

- Ультразвуковое исследование глазного яблока рекомендуется для оценки внутриглазных изменений при недостаточной прозрачности оптических сред [1].

- Периметрия рекомендуется с целью оценки функции сетчатки и проводящих путей [1, 9, 16].

- Электрофизиологическое исследование рекомендуется с целью оценки функции сетчатки и проводящих путей [1, 9, 16].

- На всех стадиях ДР рекомендуется междисциплинарное ведение пациента с целью компенсации системных нарушений (нормализация уровня гликемии, артериального давления и показателей липидного обмена) [4, 12].

- На стадии непролиферативной ДР специального офтальмологического лечения не требуется [1, 4].

Консервативное лечениеНесмотря на отсутствие данных исследований наивысшего уровня доказательности относительно эффективности при ДР и ДМО, возможно применение лекарственных препаратов: ангиопротекторов и корректоров микроциркуляции, антиоксидантов и антигипоксантов, фенофибрата и других.

Хирургическое лечение

Лазерное лечение- На стадии препролиферативной ДР возможно проведение панретинальной лазерной коагуляции [1, 16, 17].

- На стадии пролиферативной ДР рекомендуется панретинальная лазерная коагуляция [1, 16, 17].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 1a)

Комментарии: Стандартная панретинальная лазеркоагуляция обычно осуществляется за несколько сеансов. Сеансы панретинальной лазеркоагуляции могут проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях под инстилляционной анестезией, при максимальном медикаментозном мидриазе.

Лазеркоагуляцию обычно начинают с нижних отделов средней периферии, так как эти зоны могут стать недоступными в случае возникновения кровоизлияния в стекловидное тело. Далее лазерное воздействие продолжают с носовой стороны от ДЗН, на верхней периферии и завершают в области височной периферии. Коагуляты наносят на всю поверхность средней периферии глазного дна от височных сосудистых аркад. При наличии пролиферативной ДР с неоваскуляризацией радужки и/или угла передней камеры необходимо коагулировать также крайние периферические отделы сетчатки.

Показанием к незамедлительному проведению панретинальной лазеркоагуляции является пролиферативная ДР в сочетании с «факторами высокого риска снижения зрения», которые определяются как:

- препапиллярные новообразованные сосуды, размер которых превышает или равен 1/4-1/3 площади ДЗН,

- и/или препапиллярные новообразованные сосуды любого размера в сочетании с интравитреальным или преретинальным кровоизлиянием,

- и/или преретинальные новообразованные сосуды, размер которых превышает ½ площади диска в сочетании с интравитреальным или преретинальным кровоизлиянием.

При уровне гликированного гемоглобина более 10% и наличии пролиферативной ДР панретинальная лазеркоагуляция должна проводиться, не дожидаясь существенного улучшения контроля гликемии.

Оперативное лечениеКомментарии: Подготовка пациента к лазерному или хирургическому вмешательствам осуществляются в кооперации с эндокринологом, терапевтом. При необходимости назначают консультацию нефролога (при нарушении функции почек), кардиолога (при наличии осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы), невропатолога (при наличии диабетической нейропатии), подиатра и/или хирурга (при синдроме диабетической стопы).

- Ранибизумаб** - лечебный фрагмент антитела, разработанный специально для офтальмологического использования, который связывает и ингибирует биологическую активность всех изоформ человеческого VEGF-A.

Протокол применения ранибизумаба** при ДМО включает 3 обязательных ежемесячных инъекции («нагрузочная» фаза) в начале лечения. Ежемесячные инъекции продолжают до достижения максимальной стабильной остроты зрения и/или до стабилизации клинической картины заболевания на фоне продолжающегося лечения (в течение одного месяца после последней ежемесячной инъекции). В дальнейшем периодичность контроля состояния и лечения устанавливает врач в зависимости от течения заболевания [23, 24, 25, 37, 41].

- Афлиберцепт - это рекомбинантный гибридный белок, состоящий из фрагментов внеклеточных доменов человеческих рецепторов VEGF 1 (VEGFR-1) и 2 (VEGFR-2), соединенных с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G (IgG1), связывает VEGF-A, VEGF-В (сосудистый эндотелиальный фактор роста А и В) и плацентарный фактор роста.

Что такое диабетическая непролиферативная ретинопатия сетчатки?

![]()

Одно из тяжелых и частых осложнений диабета — диабетическая ретинопатия. Она характеризуется поражением сосудов сетчатки, при котором сильно ухудшается зрение вплоть до его необратимой утраты. Выделяются три стадии данного заболевания: непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная. Узнаем, как они проявляются и лечатся.

В этой статье

Сахарный диабет, который диагностирован примерно у 5% населения планеты, может приводить к развитию опасных осложнений. Одно из них — диабетическая ретинопатия, которая обусловлена поражением сосудов сетчатой оболочки. Повышение уровня сахара в крови приводит к разрушению сосудистых стенок, в том числе в глазах. Это неминуемо сказывается на зрении.

Сетчатка участвует в первичной обработке информации. На ней собираются световые лучи, которые перед этим преломляются, проходя через роговицу и хрусталик. Далее информация поступает в мозг, а мы видим картинку, на которую направлен взгляд. Даже незначительные повреждения внутренней оболочки, или сетчатки, которая является самой тонкой структурой глазного яблока, вызывают снижение зрительных функций.

При этом подобные нарушения диагностируются почти у всех пациентов с сахарным диабетом. Но проявляются офтальмологические признаки через несколько лет после постановки данного диагноза. Уже через два года симптомы диабетической ретинопатии наблюдаются у 15% диабетиков, спустя 10-15 лет — почти у половины пациентов, а еще через 20-30 лет — у 90-100% больных. При этом совершенно неважно, какой тип диабета выявлен у человека — инсулинзависимый или инсулиннезависимый. Опасность патологии в том, что она может привести к полной слепоте, которую невозможно будет вылечить.

![причины развития диабетической ретинопатии]()

Бывает, что больной на протяжении нескольких лет не замечает офтальмологических признаков или игнорирует их. Это связано с медленным прогрессированием патологии. Однако может быть и быстрое ее развитие. Это связано с образом жизни пациента и наличием других заболеваний.

Причины развития диабетической ретинопатии

Ретинопатия диабетическая при сахарном диабете возникает вследствие повышения уровня глюкозы в крови, то есть при гликемии. Она вызывает окислительный стресс, производство свободных радикалов, что увеличивает проницаемость сосудов. Это основная причина. Есть и ряд располагающих факторов, которые способствуют развитию диабетической ретинопатии. В их числе:

- гипертония;

- генетическая предрасположенность;

- курение;

- употребление алкоголя;

- беременность и период вскармливания;

- патологии почек.

Риск возникновения диабетической ретинопатии увеличивается с возрастом. Это заболевание диагностируется чаще у пожилых людей. Все эти факторы в сочетании с повышением уровня сахара в крови отрицательно сказываются на состоянии сосудов. Ухудшается доставка кислорода к тканям.

Сетчатка — это одна из наиболее чувствительных структур глазного яблока и всего организма, особенно к кровоснабжению. Недостаток питательных веществ приводит к изменению глазного дна и ухудшению зрения. Характер повреждений зависит от стадии диабетической ретинопатии.

Стадии ретинопатии при сахарном диабете

Всего их три. Для каждой из них характерны свои симптомы. При этом болезнь не обязательно прогрессирует и проходит все стадии. Можно остановить патологию на первом или втором этапе и заниматься профилактикой дальнейшего ухудшения состояния. Итак, выделяются следующие стадии диабетической ретинопатии:

- непролиферативная;

- препролиферативная;

- пролиферативная.

Рассмотрим их особенности.

Непролиферативная стадия диабетической ретинопатии

Непролиферативная стадия является самой легкой. Повышение уровня глюкозы в крови становится причиной нарушения целостности сосудистых стенок. Биологическая жидкость попадает в межклеточное пространство. Риск развития этого патологического состояния возрастает при артериальной гипертензии, переизбытке холестерина, неправильной работе почек и пр. В ходе обследования врач может обнаружить следующие офтальмологические признаки, которыми сопровождается непролиферативная стадия ретинопатии:

- незначительное расширение артерий и их выпячивание;

- кровоизлияния в центральную область сетчатки;

- желтоватые очаги, или твердые экссудаты, возле сосудистых стенок;

- мягкие экссудаты, или очаги белого цвета, которые представляют собой локальные участки инфарктов.

Непролиферативная диабетическая ретинопатия сопровождается незначительным снижением зрения. Иногда этот симптом отсутствует или незаметен для пациента. Это осложняет своевременное диагностирование. Если же эта стадия была выявлена, окулист рекомендует:

- раз в полгода приходить на обследование;

- контролировать показатели артериального давления;

- следить за уровнем сахара в крови, соблюдать диету; даже при незначительном снижении зрения.

![непролиферативная стадия деабетической ретинопатии]()

Зачастую диабетическая ретинопатия сетчатки свидетельствует о неправильном контроле уровня глюкозы в крови или полном его отсутствии, а также нарушении правил, которым должен следовать любой диабетик. Иными словами, он неправильно питается, курит, употребляет алкоголь и пр. Наряду с офтальмопатологией, могут развиться и другие микрососудистые нарушения.

Препролиферативная диабетическая ретинопатия

Это вторая, более критичная, стадия данного заболевания. В момент его прогрессии наблюдается деформация мелких сосудов. Они становятся более извитыми, раздваиваются, появляются артериальные петли. Под офтальмоскопом врач может разглядеть на глазном дне множество экссудатов, причем как мягких, так и твердых. Офтальмологические симптомы уже более выраженные. Препролиферативная стадия ретинопатии сопровождается такими изменениями зрения и состояния глаз:

- изображение нечеткое, размываются очертания фигур;

- желтоватый оттенок белочной оболочки;

- снижение остроты центрального зрения;

- появление бликов, помутнений;

- возникновение мелких кровяных паутинок на склерах.

Если не начать лечение на этом этапе, болезнь будет продолжать прогрессировать. Высока вероятность ее перехода в третью стадию. Узнаем, как проявляется пролиферативная диабетическая ретинопатия.

Пролиферативная ретинопатия при сахарном диабете

При диабетической ретинопатии нарушается кровоснабжение внутренней оболочки. Это приводит к образованию в ней аномальных сосудистых каналов. Данный патологический процесс называется неоваскуляризацией, он представляет собой защитную реакцию организма. Таким образом он избавляет сетчатую оболочку от кислородного голодания.

Новообразовавшиеся сосуды являются очень хрупкими. Они часто повреждаются, что приводит к многочисленным кровоизлияниям в область стекловидного тела. Появляются рубцы, которые «стягивают» сетчатку со своего места, вызывая ее отслойку.

Могут быть и другие последствия. Разрастание новых сосудов в радужную оболочку становится причиной рубеозной глаукомы, которая проявляется в повышении внутриглазного давления. При этом зрачок приобретает легкий зеленоватый оттенок. Водянистая влага застаивается в глазном яблоке. Из-за этого стекловидное тело затвердевает. Этот процесс приводит к атрофии нервов.

Пролиферативная стадия диабетической ретинопатии отличается выраженной симптоматикой. Игнорировать или не замечать ее признаки уже невозможно. К этим симптомам относятся:

- кратковременная полная потеря зрения (иногда и длительная);

- размытость изображения, которая становится более явной при повышении сахара в крови;

- «мушки» в глазах;

- видимые предметы кажутся меньше, чем есть в действительности;

- нарушается цветовосприятие;

- глаза очень быстро устают, появляются болевые ощущения;

- при повышенной зрительной нагрузке мелькают вспышки, «молнии».

![признаки диабетической ретинопатии]()

Диабетическая ретинопатия обоих глаз — это еще более тяжелый патологический процесс. Он характеризуется большим количеством новообразованных сосудов. Есть риск полной утраты зрения. В таких случаях 80% пациентов становятся слепыми.

Диабетическая ретинопатия может осложниться диабетической катарактой. При этом она чаще встречается у детей и молодых людей, чем у пожилых. Также она чаще диагностируется у женщин. Заболевание всегда бывает двусторонним. При этом прогрессирует катаракта диабетическая обоих глаз достаточно быстро. Она развивается в течение 2-3 месяцев, а при диабетическом кризе — за несколько часов.

В ходе биомикроскопии обнаруживаются беловатые помутнения в поверхностных слоях хрусталика, которые напоминают хлопья. Также видны помутнения в задней капсуле. Но данная форма катаракты отличается от возрастной характером протекания. Ее можно вылечить без удаления прозрачного тела.

Ретинопатия при сахарном диабете: диагностика

Стоит отметить, что при данном заболевании пациент должен каждые полгода посещать офтальмолога, чтобы вовремя обнаружить осложнения и начать их лечение. Чтобы подтвердить ретинопатию, необходимо пройти несколько процедур:

- периметрию, с помощью которой оцениваются поля зрения;

- электрофизиологическое исследование, позволяющее определить жизнеспособность нервных клеток внутренней оболочки и зрительного нерва;

- тонометрию — процедуру измерения внутриглазного давления, которое может повыситься уже на стадии препролиферативной ретинопатии;

- офтальмоскопию — осмотр глазного дна, на котором отображаются все патологические изменения, видны новые сосуды, экссудаты и микрогеморрагии.

Могут быть назначены УЗИ, ОКТ, диафаноскопия и другие диагностические методы. Это зависит от степени недуга и наличия сопутствующих патологий. При сахарном диабете основное терапевтическое лечение проводит эндокринолог.

Диабетическая ретинопатия: лечение

Эта патология является вторичной, поэтому лечение направлено, прежде всего, на борьбу с сахарным диабетом. Необходимо препятствовать гипергликемии, что достигается за счет лекарственных препаратов и диеты. При прогрессирующей диабетической ретинопатии проводится лазерная коагуляция сетчатки, с помощью которой удается подавить неоваскуляризацию, то есть рост новых сосудов. Это позволяет предотвратить отслоение сетчатой оболочки.

Есть несколько методик, используемых сегодня в офтальмологии для проведения лазеркоагуляции. Суть любой из них сводится к следующему:

- разрушение области гипоксии внутренней оболочки и роговицы, которая является причиной образования новых сосудов;

- нормализация поступления полноценного объема кислорода к сетчатке из сосудистой оболочки;

- ликвидация новообразованных сосудистых сеток.

При непролиферативной диабетической ретинопатии, которая сопровождается макулярным отеком, назначается барьерная лазерная коагуляция. В ходе такой процедуры на сетчатку наносятся парамакулярные коагулянты в несколько рядов, которые образуют решетку. Такая многослойная сетка препятствует появлению новых патологических сосудов. При наличии микроаневризм, мелких геморрагий, экссудатов различного типа выполняется фокальная лазерная коагуляция. Препролиферативная стадия лечится с помощью панретинальной лазеркоагуляции. В процессе данной процедуры коагулянты наносятся на всю сетчатую оболочку, кроме макулы.

![непролиферативная диабетическая ретинопатия]()

Лазерная коагуляция — это операция безопасная и малотравматичная, но при этом очень результативная, особенно при непролиферативной и препролиферативной стадиях заболевания. Проводится процедура под местной анестезией в амбулаторных условиях. Готовиться к ней не нужно. Осуществляется коагуляция с помощью специального аппарата и лазерного луча направленного действия, которым прижигаются патологические сосуды. Попутно формируются пути альтернативной поставки кислорода в сетчатую оболочку. Длится такая операция не более получаса. В ходе нее пациент не чувствует боли и иного дискомфорта. Госпитализация не требуется. Но эффективность процедуры ограничена двумя стадиями диабетической ретинопатии. При тяжелом поражении глаз проводится хирургическая операция — витрэктомия.

Данная процедура основана на удалении стекловидного тела (или его части) с его заменой на полимер, солевой раствор или другое вещество. Проводится операция в стационаре. Перед ней нельзя принимать пищу порядка 12 часов и пить воду. Длится витрэктомия примерно 2 часа под общим наркозом или местной анестезией в зависимости от состояния больного. Хирург делает надрез на роговице, проникает во внутренние части глазного яблока и удаляет стекловидное тело. Вместо него вводится другое вещество, которое впоследствии рассасывается, а глаз вновь заполняется внутриглазной жидкостью. После операции пациенту на протяжении 2-х недель запрещается:

- много читать и сидеть за компьютером, утомлять глаза;

- заниматься спортом, поднимать тяжести;

- ходить в бассейн, баню, сауну.

Питание при диабетической ретинопатии

Заболевание будет рецидивировать и прогрессировать, если пациент не соблюдает диету. Она является основой терапии при сахарном диабете любого типа. В первую очередь больному придется отказаться от сладкого, соли и алкоголя. Также следует исключить другие продукты, которые способны вызвать повышение давления или уровня сахара в крови.

Рекомендуется отказаться от курения. Нужно потреблять витамины А, В, С, Е, РР. Также в организм должны поступать селен, хром, медь, фолиевая кислота и др. Нужно контролировать свой вес. При ожирении риск развития осложнений сильно увеличивается. Кроме того, рекомендуется чаще обследоваться. Ни в коем случае нельзя игнорировать офтальмологические симптомы или пытаться вылечить ретинопатию народными средствами.

Когда при диабетической ретинопатии назначается лазерная коагуляция сетчатки?

![]()

Лазерная коагуляция сетчатки — это один из современных методов лечения. Он применяется при различных глазных заболеваниях: отслоении или дистрофии сетчатой оболочки, сосудистых патологиях и пр. Назначается эта процедура и при диабетической ретинопатии. Узнаем, как она проходит, насколько она эффективна и есть ли к ней противопоказания.

Лечение многих глазных заболеваний осуществляется с помощью лазерных процедур. Дефекты рефракции — близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия — исправляются в ходе лазерной коррекции. Вторичная катаракта устраняется посредством лазерной дисцизии.

При патологиях сетчатки — отслоении, дегенерации или дистрофии — назначается лазерная коагуляция. Все эти методы лазерного лечения безопасные и малотравматичные. Они крайне редко сопровождаются осложнениями. Проводятся такие операции амбулаторно и под местной анестезией. Противопоказаний к ним практически нет, а эффективность их очень высокая.

Лазерная коагуляция при диабетической ретинопатии — один из лучших методов лечения данной офтальмопатологии. Применяется она при различных ее стадиях. Прежде чем описать ход различных методик лазерной фотокоагуляции, рассмотрим особенности этого заболевания.

Что такое диабетическая ретинопатия и почему она возникает?

Ретинопатия — это невоспалительное поражение сосудов сетчатки. Возникает эта патология по разным причинам. Одна из них — повышение уровня сахара в крови. Практически каждый пациент с сахарным диабетом рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как диабетическая ретинопатия. Это достаточно тяжелое и опасное заболевание, которое при отсутствии должного лечения, способно привести к полной утрате зрения без возможности его восстановить впоследствии.

![диабетическая ретинопатия]()

Основная причина развития диабетической ретинопатии — высокий показатель глюкозы в крови. Это приводит к повреждению сосудов. Сосудистые стенки становятся хрупкими. Через них просачивается кровь. Возникают кровоизлияния в сетчатку. Нарушается ее кровоснабжение. В результате внутренняя оболочка лишается питания. Организм пытается найти альтернативные пути доставки кислорода к сетчатой оболочке. Образуются новые сосуды, которые являются еще более ломкими, чем старые. Поэтому кровоизлияния случаются все чаще. На сетчатке образуются рубцы, экссудаты и другие патологические очаги, которые в конечном итоге вызывают ее отслоение. Все это может закончиться слепотой.

Риск развития диабетической ретинопатии у диабетиков повышается при наличии следующих факторов:

- гипертония;

- злоупотребление алкоголем;

- курение;

- патологии почек;

- беременность и период лактации;

- генетическая предрасположенность.

Стадии диабетической ретинопатии

Выбор метода лечения определяется степенью развития патологии и формой ее протекания. Лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии назначается не на каждой стадии. Иногда эта методика оказывается бессильной. В таких случаях используются другие способы лечения. Всего есть три степени данной патологии: непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная.

На непролиферативной стадии биологическая жидкость глаза попадает во внеклеточное пространство. Это происходит из-за нарушения целостности сосудистых стенок. Патологические изменения видны только в ходе офтальмоскопии или биомикроскопии. Врач может выявить:

незначительное выпячивание артерий, вызванное их расширением;- геморрагии в центре сетчатки;

- желтоватые твердые экссудаты возле сосудов;

- мягкие белесого цвета очаги, которые свидетельствуют об участках инфарктов.

Зрение у пациента при этой стадии ретинопатии не снижается. Могут быть лишь незначительные изменения, которые не вызывают сильного дискомфорта. Пациенты зачастую не обращают на них внимания.

Препролиферативная, или вторая стадия диабетической ретинопатии сопровождается деформацией мелких сосудов. В ходе обследования врач может обнаружить новые сосудистые образования, извитые, раздвоенные. Кроме того, наблюдаются артериальные петли, твердые и мягкие экссудаты, многочисленные кровоизлияния. На этом этапе симптоматика становится более выраженной. Пациент жалуется на:

- нечеткость изображения, диплопию;

- ухудшение центрального зрения;

- световые блики.

![ухудшения зрения при ретинопатии]()

На второй стадии необходимо срочно начинать лечение. Лазерная коагуляция при диабетической ретинопатии позволяет остановить разрастание патологических сосудов. Если не принять никаких мер, болезнь продолжит прогрессировать.

Пролиферативная — это самая тяжелая стадия диабетической ретинопатии, при которой лазеркоагуляция сетчатки может быть не настолько эффективной. Она применяется и помогает, но не на все 100%. Эта форма заболевания характеризуется дальнейшим разрастанием сосудов и многочисленными кровоизлияниями в стекловидное тело. На внутренней оболочке образуются рубцы, которые становятся причиной ее отслоения. Оно сопровождается серьезными нарушениями зрения:

- полная его потеря, кратковременная или длительная;

- диплопия;

- «мушки» в глазах и другие помутнения;

- метаморфопсия — искажение очертаний предметов, их размеров, форм;

- нарушение цветовосприятия;

- быстрая утомляемость глаз при зрительной нагрузке.

Другие осложнения диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия способна привести и к другим тяжелым последствиям, которые также способны вызвать слепоту. Так, застой внутриглазной жидкости при разрастании сосудов и кровоизлияниях вызывает рубеозную глаукому. Повышение давления в глазном яблоке приводит к атрофии зрительного нерва, которая является необратимой. Характерный признак этой разновидности глаукомы — зеленоватый оттенок зрачка. Она может стать причиной отказа от назначения лазеркоагуляции сетчатки.

Также диабетическая ретинопатия может осложниться другой опасной патологией — диабетической катарактой. Ее особенность в том, что развивается она очень быстро, иногда за несколько часов. Все эти факторы учитываются при выборе способа лечения диабетической ретинопатии. Теперь узнаем, в чем особенности лазеркоагуляции сетчатки при этом заболевании.

Лазерное лечение диабетической ретинопатии

Фотокоагуляция при диабетической ретинопатии практикуется уже примерно 20 лет. За эти годы данная процедура показала свою эффективность в лечении патологии и предупреждении слепоты у диабетиков. Даже на поздней стадии заболевания лазеркоагуляция сетчатки позволяет сохранить зрение у 60% пациентов. При этом эффект от процедуры сохраняется более чем на 10 лет. Этот показатель может быть более высоким, если лечение ретинопатии начато сразу после ее возникновения. Если пациент следит за своим здоровьем, регулярно обследуется у офтальмолога, у него есть хорошие шансы избежать тяжелых осложнений сахарного диабета

![лазерное лечение ретинопатии]()

.

Лазерная коагуляция при диабетической ретинопатии направлена на ликвидацию разросшихся сосудов, регресс заболевания и предотвращение сосудистых новообразований. Применяется несколько методик фотокоагуляции. Сущность любой из них сводится к следующему:

разрушение патологических бессосудистых участков внутренней оболочки, которые являются источником роста новых сосудов;- улучшение кровоснабжения сетчатки из сосудистой оболочки;

- тепловая коагуляция (прижигание) образовавшихся сосудов.

Есть несколько методик лазеркоагуляции сетчатки при диабетической ретинопатии. Опишем их подробнее.

Методики лазерной коагуляции при диабетической ретинопатии

Одна из них — фокальная лазерная коагуляция. Суть ее заключается в нанесении коагулянтов в области просвечивания сосудов. Они выявляются в ходе флуоресцентной ангиографии. Применяется процедура для лечения диабетической ретинопатии, которая сопровождается макулярным отеком. Этот признак может наблюдаться при любой стадии заболевания. При этом он является очень частым. Отек макулы встречается почти у 25-30% пациентов, которые лечат сахарный диабет на протяжении 20 и более лет. Выполняется фокальная лазеркоагуляция сетчатки путем решетчатого нанесения коагулянтов. Конечно, наиболее эффективна эта операция на ранней стадии ретинопатии. С ее помощью можно не только остановить патологический процесс, но и вернуть утраченные зрительные функции. На поздних стадиях методика доказала свою продуктивность, но результативность ее не 100-процентная.

При отсутствии эффекта от фокальной лазеркоагуляции назначается панретинальная лазерная коагуляция. Она основана на нанесении коагулянтов по всей поверхности внутренней оболочки глаза, кроме макулярной зоны. Цель такой процедуры — разрушение лазером всех областей сетчатки, в которых наблюдается нарушенное кровоснабжение. Лазерное воздействие на эти очаги препятствует выработке веществ, которые становятся причиной неоваскуляризации. Благодаря этому можно стабилизировать пролиферативный процесс и предотвратить слепоту пациента.

![методы лазерной коагуляции при диабетической ретинопатии]()

Панретинальная лазеркоагуляция при диабетической ретинопатии назначается, как правило, при третьей стадии этого заболевания. Показания для операции — обширные участки ишемии внутренней оболочки с имеющейся тенденцией к дальнейшему прогрессированию.

При ретинопатии лечение проводится сеансами. В зависимости от степени развития может потребоваться 3-5 этапов. В ходе каждого из них делается 500-800 ожогов. Интервалы между процедурами составляют 2-4 месяца. После каждого сеанса пациент должен приходить на осмотры. Частота их определяется индивидуально. В среднем приходится посещать офтальмолога раз в месяц.

Преимущества и недостатки лазерной коагуляции при диабетической ретинопатии

Лазерное лечение диабетической ретинопатии малотравматичное. Оно не вызывает осложнений. Если они и возникают, то причина их — в несоблюдении правил реабилитации. При этом период восстановления достаточно короткий — 1-2 недели. Уже через несколько часов после процедуры пациент не ощущает никакого дискомфорта и побочных эффектов. Но есть у лазеркоагуляции сетчатки и недостатки в виде противопоказаний. Она не назначается при помутнении оптических сред и риске повышения внутриглазного давления. В таких случаях применяются альтернативные методы лечения: транссклеральная криоретинопексия или витрэктомия.

Лечение диабетической ретинопатии будет неэффективным, если пациент не придерживается диеты. Основная патология — это сахарный диабет. Офтальмологические поражения являются вторичными. Если не следить за питанием, уровнем сахара в крови, злоупотреблять алкоголем, то болезнь будет продолжать прогрессировать даже после успешно проведенной лазерной коагуляции.

Читайте также: