Снятие оттиска с верхней беззубой челюсти по методу ЦИТО. Этапы снятия оттиска.

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 08.01.2026

В стоматологии любой направленности оттиски занимают важную ступень в лечении, восстановлении и реставрации зубов . При помощи создания подобных средств можно полностью передать технику расположение и анатомические особенности зубных рядов. Именно об отпечатках и их роли в стоматологии пойдет речь далее.

Отличие оттиска от слепка

Стоматологический оттиск и слепок - это конструкции совершенно разные, но иногда их путают. Оттиск - это отображение твердых и мягких тканей челюстной дуги в негативе. Его делает стоматолог во время приема пациента для передачи данных в лабораторию зубному технику.

Слепок делается уже в лаборатории работником, который будет создавать необходимые конструкции. Слепки представляют собой модель зубного ряда и десен, сделанную по форме из гипса. Работа с подобными моделями позволяет наиболее точно воссоздать недостающие единицы или их части.

Разновидности

Штампы зубного ряда подразделяются на рабочие, вспомогательные и регистраторы окклюзии. Первый вариант - это самые главные и точные отпечатки, которые показывают всю картину обеих челюстей. С их помощью выполняются далее рабочие модели для воссоздания челюсти пациента в лаборатории.

Именно с данными конструкциями далее производится вся последующая работа. Вторые создаются в качестве дополнений к рабочим и несут в себе информацию об остаточных деталях. То, что не было учтено в первом варианте присутствует на данных штампах.

При помощи вспомогательной формы можно увидеть рельеф окклюзионной поверхности антагонистов. Это важно при работе техника и по выясненным данным рабочие модели редактируются и дополняются.

Регистраторы окклюзии показывают то, что не учтено ни одним из вышеуказанных конструкций. Такой вариант при достаточном количестве антагонистов можно пропустить, что и делает большинство стоматологов. Однако регистраторы окклюзии на мельчайшие доли могут улучшить качество создаваемых конструкций. Такой подход позволит пропустить при установке протеза процесс подгонки и увеличит процент быстроты адаптации.

Параметры оформления краев оттиска

Оформление краев может быть анатомическим и функциональным, разница между ними не велика, но все же есть. Функциональные отпечатки делаются, а далее уточняются методами взятия проб и визуального осмотра. Такие оттиски служат в ситуациях, когда необходимо точно понимать рельеф слизистой.

Анатомические штампы изготавливаются в тех ситуациях, когда требуется узнать расположение и анатомию только твердых тканей и приближенных к ним мягких. Чаще всего такое требование выдвигается в ситуации с установкой несъемных протезов. Съемные же требуют функционального оформления края оттиска.

Ложки для отпечатков стандартного вида

Ложки для изготовления следов зубов стандартного образца выпускаются на производстве из различных материалов и имеют разный вид. В первую очередь на внешнее оформление оттискной ложки влияет то, с какой челюсти будет делаться штамп. Для нижней челюсти имеется выемка в центре для расположения в ней языка. Верхнечелюстной прибор имеет выемку под небную часть.

Если требуется сделать оттиск отдельной части челюсти, то имеются и такие варианты. Они могут иметь принадлежность к одной стороне челюсти или быть фрагментарными. Вторые предполагают изготовление штампа по отдельному отрезку линии зубов.

Отличаются и ложки для челюстей, лишенных некоторой части единиц. К примеру, для людей с отсутствующими жевательными зубами или при беззубых челюстях. У подобных предметов занижены края.

По материалу оттискные ложки делятся на металлические и пластмассовые. Первые обеспечивают достаточную жесткость, за что их чаще выбирают стоматологи. Важно так же обратить внимание на наличие перфорации. Если есть отверстия, не придется использовать адгезивные составы.

Ложки оттискные индивидуальной конструкции

Для большей точности при лечении и восстановлении зубного ряда применяют оттискные ложки индивидуальные. Создаются такие ложки в лаборатории техниками или в кабинете непосредственно врачом. Их изготовление происходит из вспомогательных оттисков, что дает сделать уточненное представление о зубном ряде.

Благодаря низкой вязкости материала, используемого в процессе, рельеф слизистой отображается до мельчайших особенностей. Сама индивидуальная ложка чаще всего и становится базисом отпечатка.

Искусство получения оттисков

Качественные оттиски формируют основу для успешных ортопедических реставраций. Однако разнообразность материалов и методов для получения таковых провоцирует возникновение путаницы, которая может негативно влиять та успешность стоматологического лечения. В данной статье мы рассмотрим оттиск как своеобразный вид искусства, проанализируем характеристики наиболее часто используемых материалов, показания к их применению и техники использования, которые позволяют добиться надлежащего качества негативного отображения тканей протезного ложа.

Несмотря на то, что сканеры представляют отличную альтернативу классическим оттискам, последние продолжают часто использоваться в повседневной стоматологической практике. По данным одного из последних опросов, было установлено, что около 76% стоматологов предпочитают использовать сканер, нежели проводить процедуру получения физического оттиска, однако при этом лишь 48% специалистов действительно используют сканер во всех практических случаях, когда есть возможность выбора между таковым и классическим оттиском. По сути, адекватный оттиск представляет собой детализированное отображение тканей ротовой полости. Он позволяет точно скопировать границы препарирования и мягких тканей, и сами культи зубов по отношению к другим структурам зубочелюстного аппарата. Качество оттиска напрямую влияет на дальнейшую точность посадки ортопедической конструкции. Однако, получение таковых иногда осложняется за счет рвотного рефлекса и чувства субъективного дискомфорта пациента. Правильный выбор материала и техники получения оттиска во многом определяют возможность обхода всех потенциальных ограничений при проведении манипуляции.

Эволюция оттискных материалов

Впервые оттискные материалы были представлены приблизительно в 1700-х годах, когда Philipp Pfaff предложил использовать в практике размягченный воск. В дальнейшем врачи начали использовать и другие материалы. Основной недостаток воска состоял в том, что он слишком искажался во время выведения из полости рта. Разные виды гипсов и цинк-оксид-эвгенольные материалы, наоборот, характеризовались дефицитом эластических свойств. Разработка гидроколлоидных материалов, агара и альгината (фото 1-2) обеспечило возможность получения гораздо большей точности с более низким сопротивлением на разрушение.

Фото 1. Альгинатный оттиск.

Фото 2. Альгинатный оттискной материал.

Недостатком была лишь потеря размерной стабильности на протяжении определенного периода времени. Для того чтобы улучшить показатели сопротивления разрушению, в практику был введен новый вид материалов - полисульфидные, которые, однако, также характеризовались снижающимся паттерном размерной стабильности. Эти материалы также довольно сложно поддавались замешиванию и отличались специфическим неприятным запахом. В 1960-х года была сделана первая попытка вывести на рынок полиэфиры, а в 1970-х годах появились материалы типа А и С силиконов. Химический состав данных материалов позволил почти полностью решить проблему размерной стабильности и низкого уровня сопротивления разрыву. Но они при этом также являются неидеальными, поскольку до сих пор нет такого материала, который бы являлся подходящим для абсолютно всех клинических ситуаций. Стоматологи используют оттиски с одной целью - получить точную реплику твердых и мягких тканей протезного ложа. Улучшенные свойства материалов позволяют воссоздать данную реплику с более высоким уровнем точности.

Характеристики оттискных материалов

Гидрофильность

Гидрофильность, по сути, демонстрирует характер взаимодействия оттиска с водой, а также то, как он реагирует на ее присутствие в ротовой полости. Данная характеристика в значительной степени влияет на конечную точность оттиска относительно детализации структур протезного ложа. Гидрофильные материалы характеризуются высоким «уровнем родства» с влагой и обеспечивают высокий уровень детализации тканей благодаря своим высоким поверхностно-смачивающим свойствам. Гидрофобные материалы, напротив, демонстрируют низкий уровень взаимодействия с влагой, следовательно, они характеризуются плохими смачивающими свойствами, что мешает добиться высокой детализации. Гидроактивные материалы обеспечивают сочетание как гидрофобных, так и гидрофильных характеристик. По своей природе они являются гидрофобными, но добавление сурфактантов позволяет повысить их уровень гидрофильности. Данный вид гибридных материалов имеет значительно улучшенные возможности для детализации структур протезного ложа, благодаря своей уникальной поверхностной смачиваемости.

Эластичность и прочность на разрыв

Эластичность и прочность на разрыв демонстрируют характер изменений оттискного материала при его удалении из полости рта. В идеале эластичность материала должна позволить ему растянуться и затем вернуться к своей исходной форме. Если растяжение оттиска выходит за пределы его упругости, то понятно, что он не может возвратиться к своей начальной форме. Точно так же прочность на разрыв демонстрирует способность материала возвращаться к своей первоначальной форме без разрывов. На величину данного параметра влияют сразу несколько факторов, в том числе ретракция десны, глубина поддесневого края, интенсивность кровотечения, наличие острых краев на поверхности отпрепарированного зуба, а также такие дизайны препарирования, которые увеличивают уровень сопротивления при выведении оттиска из полости рта. Понимание данных характеристик материалов является обязательным для предупреждения потребности в проведении повторной процедуры получения оттиска. Кроме того, важно выбрать для работы такой материал, который можно было бы соответственно продезинфицировать, ведь протоколы данной процедуры также являются материал-специфическими.

Вязкость

Вязкость характеризует текучесть еще не застывшего материала. Классификация вязкости включает низкую (например, материалы, которые вводятся из шприца), среднюю (например, одноэтапный монофазный материал или материал типа heavy body), высокую (например, материал для оттискной ложки) и очень высокую (например, материал типа putty). Вязкость напрямую зависит от количества наполнителя в структуре материала. При этом вязкость напрямую влияет на возможность в полной мере детализировать состояние тканей протезного ложа. По сути говоря, чем ниже вязкость материала - тем больше шансов получить детализированный оттиск, но при этом значительно повышается и усадка материала при его полимеризации. Работать с материалами низкой вязкости гораздо труднее, нежели с материалами высокой вязкости. Исходя из того, насколько врачу требуется добиться точности оттиска он может использовать материалы разных типов.

Рабочее время и время отверждения

Рабочее время и время отверждения характеризуют количество времени, необходимое для замешивания материала и его внесения в ложку, а также время, необходимое для полного застывания материала в условиях ротовой полости. Рабочее время зависит от количества используемых составляющих материала, применения методов ручного или автоматического замешивания и вязкости материала. Производители предоставляют клиницисту огромный выбор оттискных материалов с разными характеристиками рабочего времени. Параметр температуры влияет как на рабочее время, так и на время отверждения. Не следует также забывать, что рабочее время материала зависит также и от непосредственных рекомендаций производителя, и от манипуляционных навыков ассистента или же самого врача-стоматолога.

Размерная стабильность

Размерная стабильность является тем параметром, который непосредственно влияет на то, получает ли зуботехническая лаборатория точные и стабильные оттиски, или же структура таких все же изменяется в процессе недлительного хранения. В идеале, полученный оттиск может храниться на протяжении достаточно длительного периода времени без нарушения при этом возможности получать из него несколько гипсовых моделей. Показатель размерной стабильности зависит от влияния температуры, абсорбции влаги и уровня уменьшения пространственного объема в результате полимеризации.

Выбор материала

Предварительные оттиски

Предварительные оттиски не характеризуются необходимостью высокой детализации тканей протезного ложа, следовательно, для их получения можно использовать менее дорогостоящие материалы, по типу гидроколлоидов, альгинатов или полисульфатов. Однако, применение данных материалов следует избегать при получении окончательных оттисков. Во-первых, гидроколлоиды на 80% состоят из воды. Они являются крайне деликатными и характеризуются низкой прочностью на разрыв. Полисульфаты, в свою очередь, отличаются низкой размерной стабильностью, которой, однако, достаточно для планирования лечения. Важно понимать, что хоть предварительные оттиски и не предполагают сверхдетализации, однако они должны быть достаточно точными для дальнейшего планирования комплекса стоматологических манипуляций. Обычно данные оттиски используют для анализа окклюзии, формы зубной дуги, окклюзионной плоскости, эстетических взаимоотношений. Поливинилсилоксановые материалы идеально подходят для получения оптимальных диагностических оттисков. Они характеризуются достаточно высокой размерной стабильность, следовательно, исключают необходимость немедленного отливания модели. Перед получением оттиска следует тщательно высушить зубы и быть уверенным в том, что материала хватит для регистрации всех поверхностей зубов, включая область, находящуюся за свободным десневым краем (фото 3-4).

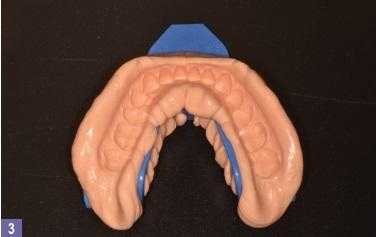

Фото 3. Вид полного оттиска.

Фото 4. Оттиск квадранта челюсти.

Окончательные оттиски

Полиэфиры являются оптимальным материалом выбора для окончательных оттисков. Они гидрофильные, характеризуются продолжительной размерной стабильность и коротким временем отверждения. Кроме того, уровень деформации полиэфиров во время выведения из полости рта минимален, а показатель прочности на разрыв достаточен, чтобы исключить возможность необратимой деформации. Недостатком полиэфиров остается их жесткость, неприятный вкус и запах, способность впитывать влагу из атмосферы и разбухать с течением времени. Кроме того, полиэфирные оттиски достаточно сложно вывести из полости рта. Другим оптимальным вариантом материалов для окончательных оттисков остаются винилсилоксаны. Последние являются менее жесткими, чем эфиры, характеризуются нейтральными вкусом и запахом, и при этом не адсорбируют чрезмерное количество влаги. С помощью винилсилоксановых оттисков можно изготовить сразу несколько моделей, они обладают высокой точностью, отличной эластичностью, улучшенной размерной стабильностью и достаточной прочностью на разрыв. Гидрофильность поливинилсилоксанов повышается за счет добавления в их структуру сурфактанктов. Недостатком данных материалов остается снижение паттерна полимеризации при наличие латексной контаминации. Существуют и материалы-гибриды, комбинирующие в себе поливинилсилоксаны и полиэфиры - винил-полиэфиры. Гибридные материалы характеризуются высокой прочностью на разрыв и повышенными параметрами размерной стабильности. Полиэфирная составляющая гибридов обеспечивает их гидрофильную природу без потребности добавления сурфактантов, а силиконовая - повышает размерную стабильностью и параметры эластичности. Как и некоторые силиконы, гибридные материалы обладают приятным вкусом и запахом, в отличие от полиэфиров (фото 5).

Фото 5. Полный оттиск, полученный с помощью поливинилсилоксана.

Техника получения оттисков

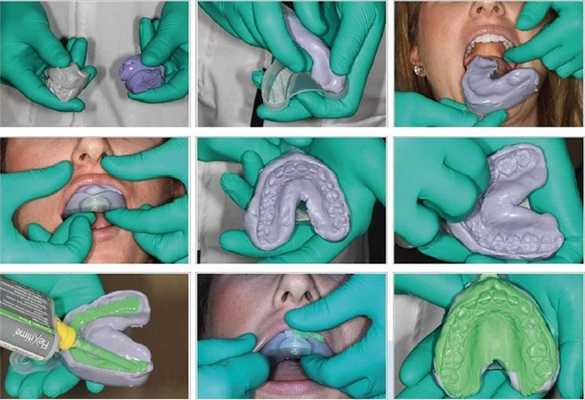

На фото 6-7 представлена пошаговый протокол получения оттисков. Ниже описаны методы получения оттисков техникой ретракции.

Фото 6. Алгоритм получения оттисков с верхней челюсти.

Фото 7. Алгоритм получения оттисков с нижней челюсти.

Методы ретракции

Важно признать, что ретракция и гемостаз, по сути, ставят перед собой две разные цели. Конечно, иногда обеих из них удается достичь за счет одной и той же манипуляции. Ретракция представляет собой временное смещение тканей десен от поверхности зуба для обнажения области поддесневого края и формирования пространства, в которое должен попасть оттискной материал. Ретракцию можно проводить еще до начала препарирования зуба. В таком случае она позволяет лучше визуализировать область границы препарирования, что минимизирует риск ятрогенного повреждения десен в пришеечной области, и, таким образом, не компрометирует уровень пародонтальной поддержки зуба. На сегодняшний день доступны четыре основных метода ретракции. Выбор среди таковых должен базироваться на ознакомленности врача с техникой проведения, локализации, качестве и состоянии мягких тканей, а также сложности клинической ситуации в целом.

Техника нити

Техника упаковки ретрактицонной нити является одним из самых популярных методов ретракции, который проводиться с использованием крученой, вязаной, тканой или плетеной нити. Для изготовления таковых используют разные типы волокон, в том числе шерстяные, хлопковые и шелковые. Данные нити доступны в двух вариантах: пропитанные гемостатическим средством или же не пропитанные. При упаковке нити важно понимать ее необходимый размер. В идеале лучше всего использовать нити минимального размера, поскольку таковые минимизируют риск травмирования десен, кровотечения или разрыва бороздкового эпителия. Обычно нити упаковывают уже после проведения препарирования и удаляют непосредственно перед получением оттиска.

Техника одной нити. Техника упаковки одной ретракционной нити позволяет «отодвинуть» мягкие ткани и сформировать необходимое пространство в области наддесневого края препарирования. Хотя данная манипуляция и является несколько дискомфортной, однако она позволяет визуализировать необходимую границу редукции эмали и дентина, а также воссоздать условия для проникновения в данную область оттискного материала. Как правило, упакованная нить остается в бороздке до начала получения оттиска. Кончик пакера (инструмента, которым упаковывают нить) должен быть достаточно тонким, чтобы не повредить окружающие ткани и не вызвать кровотечения (фото 8). Правильный наклон рабочей головки пакера позволяет оптимизировать процедуру упаковывания нити.

Фото 8. Упаковка ретракционной нити.

Техника двух нитей. Данный подход аналогичен вышеописанному, однако поверх первично установленной нити упаковывают еще одну. Таким образом удается добиться большей ретракции слизистой и воссоздать необходимый объем свободного пространства. Упаковка сразу двух нитей позволяет сформировать условия для детализации области придесневого края. Однако при выполнении данной процедуры пациент может жаловаться на наличие определенного чувства дискомфорта.

Техника ретракции десен с помощью пасты

Техника ретракции десен с помощью пасты предназначена для минимизации болевых ощущений и дискомфорта во время проведения процедуры. При помещении в бороздку паста обеспечивает смещение мягких тканей, таким образом, увеличивая визуализацию края препарирования (фото 9). Химический состав пасты также обеспечивает функцию гемостаза, а данный метод может быть использован в качестве альтернативы ретракции при помощи одной нити.

Фото 9. Ретракция при помощи пасты.

Обработка мягких тканей при помощи лазера

С помощью лазера можно добиться хирургической ретракции мягких тканей. Данный подход является более безопасным, нежели применение аппарата для электрохирургических вмешательств, поскольку действующим агентом является высокоинтенсивное излучение вместо электрического тока. Доставка лазерного луча в область вмешательства обеспечивается с помощью тонкого стекловолокна или оптоволокна (фото 10). Лазеры вызывают неглубокие клеточные некротические ожоги в тканях, прилегающих к эпителиальному слою, поэтому заживление происходит быстрее и является более предсказуемым. Несмотря на то, что лазеры также могут вызывать ожоговые поражения дентина, цемента и прикрепленных мягких тканей, риски развития таковых являются минимальными. Лазер также можно полностью безопасно использовать для пациентов с кардиостимуляторами, или в случаях параллельного применения общей анестезии при помощи смеси газов. В зависимости от типа и длины волны лазера, они могут быть полезными или же совершенно неэффективными при помощи гемостаза. Применение лазеров является особенно рекомендованным в тех случаях, когда отмечается слишком глубокое расположение придесневого края, или когда же в области вмешательства отмечаются обильные кровотечения.

Фото 10. Обработка мягких тканей с использованием лазера.

Выводы

Идеальный оттиск позволяет точно скопировать все структурные особенности тканей протезного ложа, обеспечивая при этом надлежащую размерную стабильности и возможность дальнейшего получения из него сразу нескольких гипсовых моделей. За последние 250 лет усовершенствования стоматологических технологий позволили специалистам получать высокоточные оттиски посредством довольно простых манипулятивных подходов, не компрометируя при этом комфорт пациента во время проведения подобных процедур. Успех получения оттиска зависит от тщательной оценки исходной клинической реставрации, типа планируемой реставрации и техники, которую врач планирует использовать для точной регистрации состоянии тканей протезного ложа.

Одноэтапная техника снятия оттиска с болтающегося гребня монофазным поливинилсилоксановым материалом

Изготовление полного съемного протеза и его успешное функционирование напрямую зависит от четкости слепков протезного ложа и других зон челюстей. Особая сложность возникает, когда некоторые из зон протезного ложа не могут адекватно участвовать в функции. Неблагоприятным условием является болтающийся гребень мягких тканей, который затем мешает хорошему прилеганию протеза. Болтающийся гребень, также называемый фиброзным или смещаемым, представляет собой подвижную мягкую ткань на поверхности альвеолярной кости. Болтающийся гребень в основном наблюдается в передней зоне верхней челюсти и часто ассоциирован с комбинаций синдромов, упоминаемых Kelly. Предыдущие исследования показали превалирование болтающегося гребня на верхней челюсти в 24% и на нижней - в 5% случаев. Еще одной причиной возникновения болтающегося гребня является не спланированное и неконтролируемое удаление зубов.

Типичный болтающийся гребень состоит из гиперплазированной слизистой и свободно организованной фиброзной соединительной ткани. Также сообщается о наличии в мягких тканях различного количества метапластической хрящевой ткани и/или кости. Наименее эластичные ткани могут смещать протез под действием жевательной нагрузки, нарушая боковое прилегание протеза, тем самым снижая его ретенцию.

Алгоритм действий при болтающемся гребне в основном сводится к трем подходам:

1. Хирургическое удаление фиброзной ткани перед изготовлением протеза

2. Постановка протезов с ретенцией на имплантатах

3. Обычное съемное протезирование без хирургического вмешательства.

Плохой альвеолярный гребень лучше его отсутствия, поэтому решение об иссечении должно приниматься обдуманно. Каждая техника имеет свои преимущества и недостатки. Плюсы хирургической тактики в обеспечении плотного протезного ложа. Ограничения данного подхода заключаются в сокращении вестибулярной высоты, что затем требует дополнительной операции - вестибулопластики. Также хирургическое решение противопоказано в случае нежелания пациента подвергаться такому вмешательству.

Протезы на имплантатах опираются на подлежащую кость, тем самым используют минимальную поддержку мягких тканей. Минусы такой техники заключаются прежде всего в экономической составляющей и длительности лечения. Также следует принимать во внимание необходимость хирургического вмешательства, дискомфорт и неудобство, общее состояние пациента, риски хирургических осложнений и нарушение фиксации имплантата.

При наличии болтающегося гребня изготовление оттиска становится весьма сложной задачей. Если при снятии оттиска производится компрессия гребня, то впоследствии он может вызывать сбрасывание протеза. Именно по этому в течение многих лет предлагались самые различные техники, которые позволили бы качестве отразить гребень на слепке и при этом не сместить его.

В литературе имеется множество решений этой проблемы. Magnusson описывает технику, в которой используется два оттискных материала на индивидуальной ложке с применением оксида цинка и эвгенола поверх нормальных тканей и слепочного гипса поверх гребня. Crawford предлагает использовать технику двух ложек, когда изготавливается две ложки и слепки выполняются двумя разными материалами. Osborne описывает технику «оконного» слепка с изготовлением «окна» в ложке в зоне гребня. Сначала выполняется компрессионный слепок цинк оксид-эвгенолом на индивидуальной ложке. После отверждения через «окошко» вводится замешанный материал низкой вязкости поверх мягкотканного гребня. Watt и McGregor, а также Watson описывают технику, в которой оттискную массу наносят на модифицированную индивидуальную ложку. Термопластические качества этого материала позволяют одновременно провести компрессию «нормальных тканей», избегая смещения болтающегося гребня. Все описанные техники в основном полагаются на отличительные свойства самого оттискного материала. На сегодняшний момент на рынке имеются более новые материалы, например поливинилсилоксан, который доступен в нескольких консистенциях и может наноситься несколькими методами, что весьма удобно для стоматолога. Целью этой статьи является описание двух техник изготовления оттисков при наличии болтающегося гребня в полости рта.

Клинический случай

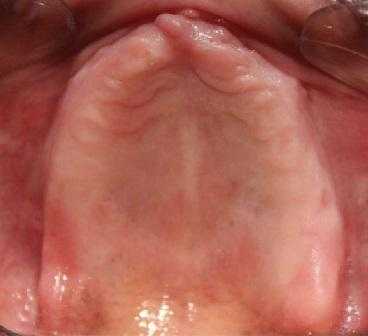

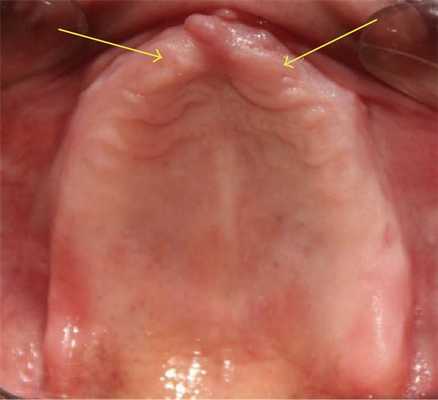

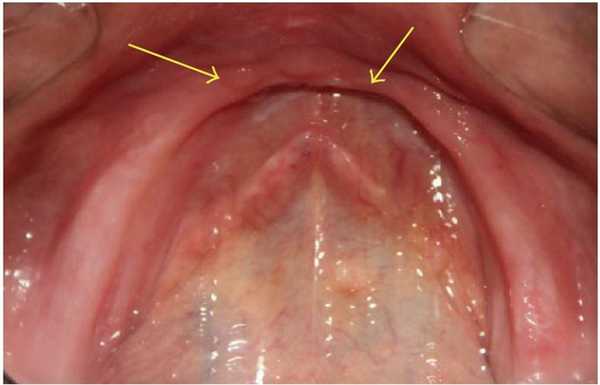

В клинику обратился мужчина 68 лет с целью замещения отсутствующих зубов на верхней и нижней челюсти. Пациент носил протезы последние 5 лет, в последнее время стал отмечать нарушение плотного прилегания протеза к альвеолярному гребню. Объективно зубы на верхней и нижней челюсти полностью отсутствуют. Передний сегмент в зоне клык-клык, зона бугра на верхней челюсти, а также зона клык-клык на нижней челюсти имеют слизистый болтающийся гребень (Фото 1 и 2).

Фото 1: Беззубая верхняя челюсть, стрелками показаны зоны слизистого гребня

Фото 2: Беззубая нижняя челюсть, стрелками показаны зоны слизистого гребня

Изначально пациенту был предложен вариант изготовления протеза с опорой на имплантаты, а также иссечение слизистого гребня. Мужчина не изъявил желания подвергаться хирургическому вмешательству, поэтому было решено изготовить полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсть с иной техникой снятия оттиска.

Сначала изготовлены оттиски с верхней и нижней челюсти альгинатной массой (Neocolloid, Zhermack) на ложках для беззубых челюстей. По слепкам отлиты гипсовые модели, на которых отмечены подвижные ткани.

На модели верхней челюсти вдоль срединного небного шва размещен моделировочный воск, также создана дополнительная разгрузка в зоне гребня от клыка до клыка (Фото 5). Модель нижней челюсти покрыта слоем воска в зоне гребня (Фото 3), затем еще одним слоем воска изолирован альвеолярный край, кроме щечной области (Фото 4).

Фото 3: Дополнительное количество воска помогает разгрузить зону слизистого гребня

Фото 4: Порция воска нанесена на модель нижней челюсти

Фото 5: На модель верхней челюсти также нанесен разгрузочный воск

Из самополимеризующегося прозрачного акрила изготовлена индивидуальная ложка на верхнюю челюсть, покрывая все ткани, кроме зон слизистого гребня (Фото 6). Поверх открытого пространства ложки изготовлена «дополнительная ложка» из прозрачного акрила, покрывая область болтающегося гребня (Фото 8). Выбор прозрачной пластмассы обусловлен возможностью наблюдать сжатие мягких тканей под ложкой и корректировать нажим. Ручка закреплена в области неба, чтобы не нарушать визуализацию и осуществлять равномерное давление (Фото 7).

Фото 6: Прозрачный акрил для изготовления индивидуальной ложки

Фото 7: Индивидуальная ложка с «дополнительной ложкой», покрывающей слизистый гребень

Фото 8: Изготовление индивидуальной ложки из прозрачной пластмассы на нижнюю челюсть

Окончательный оттиск нижнего альвеолярного гребня

Фото 9: Щечная область снята специальным слепочным составом

Фото 10: Индивидуальная ложка с формированным краем

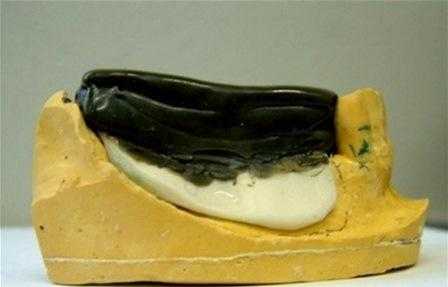

Изолирующий воск удален, а в ложке в зоне болтающегося гребня сделаны отверстия. Ложка покрыта адгезивом. Выполнен окончательный оттиск монофазным силиконом (Aquasil LV Monophase, Dentsply Caulk) (Фото 11). Выбор монофазного материала обусловлен его физическими качествами, которые позволяют адекватно распределяться под давлением (Фото 12).

Фото 11: Индивидуальная ложка на нижнюю челюсть. Изолирующий воск удален. В зоне гребня в ложке сделаны разгружающие отверстия.

Фото 12: Оттиск с нижней челюсти монофазным поливинилсилоксановым материалом.

Окончательный оттиск верхнего альвеолярного гребня

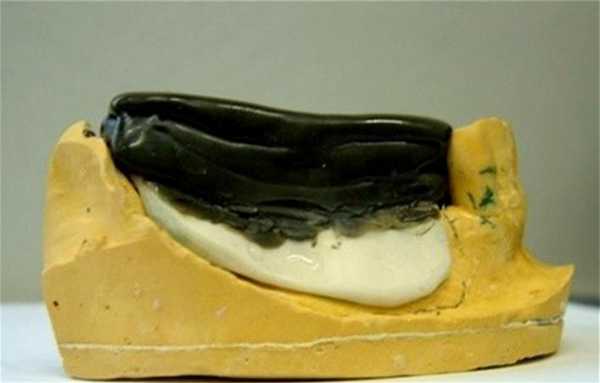

Края фиксированы селективной техникой давления при помощи зеленого липкого слепочного состава (Фото 13). Разгружающий воск удален и в «дополнительной» ложке сделаны множественные отверстия (Фото 14). Отверстия необходимы для исключения излишнего давления и последующего смещения и деформации болтающегося гребня. На ложку нанесен адгезив. По схожей технике, на верхней челюсти также изготовлен оттиск с применением монофазного силикона (Фото 15).

Фото 13: Индивидуальная ложка на верхнюю челюсть, изолирующий воск удален

Фото 14: Индивидуальная ложка на верхнюю челюсть с множественными перфорациями.

Фото 15: Окончательный оттиск с верхней челюсти монофазным поливинилсилоксановым материалом.

Затем проведены все этапы по изготовления обыкновенных съемных протезов (Фото 16).

Фото 16: Изготовленные протезы.

По причине сложности в объективном анализе представленных техник снятия оттисков выбор клинициста, как правило, зависит от его собственных предпочтений. Каждая из техник имеет свои преимущества и недостатки, поэтому однозначно решить, стоит ли разгружать слизистые гребни или наоборот, сдавливать, весьма затруднительно. Данная статья описывает простую технику снятия оттисков со слизистого гребня, в которой применяются материалы, доступные для каждой клиники. Плюсы использования монофазных материалов заключаются в возможности регулировать консистенцию при замешивании, а также варьировать прикладываемое давление. Отдельное формирование щечных зон позволяет правильно располагать ложку в полости рта, тем самым получая более точный слепок.

Заключение

Техника, описываемая в данной статье, требует такого же количества посещений, как и при изготовлении обычного съемного протеза. Используемые материалы доступны, а метод легок для изучения, не требует дополнительного времени и оборудования, что позволяет ввести его в повседневный обиход стоматолога.

Упрощенная техника получения оттисков для частичных съемных протезов в условиях дистального удлинения

Для изготовления частичных съемных протезов в условиях дистального удлинения были предложены различные методики, в которых главной проблемой остается учет различной упругости опорных тканей. Целью этих методов является уменьшение давления на опорные зубы.

McCracken предложил модифицированную технику литья с использованием оттисков отдельных тканей ротовой полости. Christensen в своей менее сложной методике представил получение оттиска с адентичной зубной дуги с помощью нанесения эластомерного материала на индивидуальную оттискную ложку с последующим покрытием первоначального слоя и зубной области эластомерным оттискным материалом более легкой вязкости. Hindels представил свой функциональный метод равномерного распределения жевательной нагрузки между зубами и адентичными альвеолярными гребнями. Его техника предусматривала выполнение точного рельефного оттиска слизистой оболочки беззубых альвеолярных гребней с последующей пальцевой компрессией полученного оттиска путем применения перфорированной стандартной слепочной ложки. В данной работе нами предложена упрощенная модификация техники получения оттисков по Hindel без нарушения ее функциональности.

Техника выполнения

1. При помощи нанесения самополимеризующейся акриловой пластмассы (Formatray; Sybron/Kerr Co, Romulus, Mich) на предварительно снятый оттиск с адентичных участков альвеолярных гребней изготавливают индивидуальную полимерную ложку. Окклюзионные прикусные валики производства Impression Compound, Kerr (Europe) Co AG CH-4051 Basel фиксируют на уровне наружного борта индивидуальной слепочной ложки. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы высота окклюзионных валиков превышала высоту оставшихся зубов для обеспечения необходимого плотного контакта между прикусными валиками и индивидуальной слепочной ложкой на этапе дальнейшего получения оттиска (Фото 1). Ложку разгружают произвольным образом. Необходимо, чтобы она покрывала адентичные зоны вплоть до границы прикрепления тканей, включая ретромолярные площадки.

Фото 1: Индивидуальная слепочная ложка с окклюзионными прикусными валиками, высота которых превышает длину зубов.

2. Индивидуальную слепочную ложку наполняют цинк-оксид-эвгенольным оттискным материалом (Cavex Outline by Cavex Holland BV), после чего ее без усилий устанавливают в исходную позицию в ротовой полости при пассивном состоянии мягких тканей (Фото 2).

Фото 2: Получение оттиска с адентичных альвеолярных гребней без усилий.

3. После твердения материала ложку выводят из полости рта и оценивают полученный оттиск (Фото 3). Лишний материал обрезают, а зубы очищают от остатков оттискной пасты. Стабильность слепочной ложки проверяют в ротовой полости.

Фото 3: Точный рельефный оттиск адентичных участков.

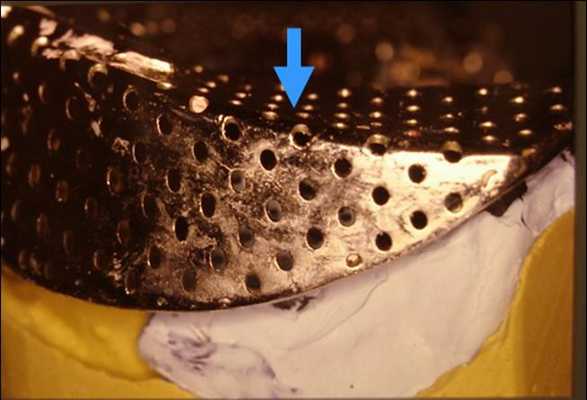

4. Для снятия оттиска, охватывающего всю адентичную зубную дугу, используют металлическую перфорированную слепочную ложку с ретенционными бортиками Coe Stainless Steel Trays № 264008 производства GC America Inc., Alsip, IL (Фото 4). Ранее полученный точный оттиск рельефа мягких тканей вводится в ротовую полость (Фото 5).

Фото 4: Для выполнения оттиска, охватывающего всю зубную дугу, выбрана металлическая слепочная ложка. Стрелкой отмечено место пальцевого нажатия на адентичную область.

Фото 5: Точный оттиск рельефа слизистой оболочки с зафиксированными окклюзионными валиками.

5. После того, как в металлическую слепочную ложку внесли альгинатный оттискной материал (Jeltrate, Dentsply Caulk, Milford, DE), этим же материалом заполняют пространство между оттиском мягких тканей и зубами.

6. Заполненную металлическую слепочную ложку располагают поверх зубов и пластмассовой слепочной ложки. Указательные пальцы располагаются на ложке в той области, которая соответствует беззубым участкам. Необходимо надавливать на металлическую ложку, пока альгинатная оттискная масса не структурируется (Фото 6). Завершенный оттиск извлекают из полости рта (Фото 7). Данный прием позволяет сопоставить беззубый альвеолярный гребень и сохранившиеся зубы в их функциональном состоянии.

Фото 6: Заполненная металлическая слепочная ложка при пальцевом нажатии.

Фото 7: Получен оттиск, который позволяет сопоставить беззубые участки и сохранившиеся зубы.

В данной методике прикусные окклюзионные валики перераспределяют избыточное пальцевое давление, оказываемое на адентичные альвеолярные гребни, обеспечивая тем самым функциональное взаимоотношение между зубами и адентичными гребнями. Полученный оттиск заливают гипсом (Silky-Rock, Whip Mix, Louisville, KY).

Hindels отмечал, что его техника отвечает трем определенным требованиям, необходимым для обеспечения правильного распределения жевательной нагрузки при расширении протезного ложа частичных съемных протезов:

1. Рельеф тканей протезного ложа является негативным отображением анатомической, неискаженной поверхности слизистой оболочки альвеолярного отростка.

2. Протезное ложе взаимосвязано с металлическим каркасом таким же образом, как взаимосвязаны между собой опорные зубы и слизистая оболочка, когда последняя подвержена жевательной нагрузке.

3. Жевательное давление распределяется между альвеолярным гребнем и опорными зубами во время функциональной нагрузки.

В ходе проведения регулярных периодических проверок частичных съемных протезов, выполненных согласно данной методике, требовалось меньшее количество корректировок и повторных установок после их наложения вследствие уменьшения случаев резорбции альвеолярного гребня.

Данная техника является более легкой и быстрой в исполнении по сравнению с оригинальным вариантом. Изначально при выполнении оттиска для установления взаимосвязи между зубами и деформированной слизистой оболочкой необходимо было использовать перфорированную слепочную ложку с двумя круглыми отверстиями для оказания давления на слепочную ложку с акрилом в области моляров. В предложенной методике давление распределяется посредством окклюзионных валиков на всем протяжении протезного ложа без риска ротации или смещения акриловой ложки.

Была изложена модификация оттискной методики Hindels, которая применяется в условиях дистального удлинения частичных съемных протезов. Данный вариант упрощает оригинальную методику, сохраняя при этом ее цели и функциональность.

Elie Daou, DDS, MSBM, DESP. Instructor, Dpt of Removable Prosthodontics School of Dentistry, Lebanese University, Beirut, Lebanon

Paul Boulos, DDS, DEA, PhD Director of postgraduate program, Dpt of Removable Prosthodontics Faculty of Dental Medicine, Saint-Joseph University of Beirut

Одноэтапный оттиск. Предсказуемый прекрасный результат

Вопрос получения качественного оттиска активно обсуждается последние годы. Основной темой дискуссии, несомненно, является получение предсказуемого результата, поскольку подготовительные мероприятия для получения дентального оттиска весьма трудоемки и их повтор в случае получения некачественного оттиска может негативно отражаться на состоянии мягких тканей.

В попытках получить высокоточную копию оттискные массы и методы получения оттиска постоянно совершенствовались. В своей практике последние 8 лет мы используем исключительно одноэтапную методику получения оттиска, поскольку, по мнению ряда авторов, она является наиболее точной (рис. 1—7). Однако техника ее проведения более сложная по сравнению с двухэтапной методикой. Основными проблемами, с которыми сталкиваются доктора при получении одноэтапного оттиска, являются наличие оттяжек и плохое отображение границы препарирования. На наш взгляд, есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание при использовании одноэтапной методики получения оттиска.

Рис. 1. Ситуация до начала лечения. Рис. 2. Адгезивная подготовка культей зубов 11 и 21 к оттиску при помощи материала стоматологического жидкотекучего композитного Filtek Bulk Fill (далее — материал Filtek Bulk Fill). Рис. 3. Композитный материал Filtek Bulk Fill можно вносить в полость одной порцией до 4 мм.

Рис. 4. Препарирование под ¾ виниры. Рис. 5. Оттиск Impregum DuoSoft. Рис. 6. Высокая точность в воспроизведении границы препарирования.

Рис. 7. Фиксация ¾ виниров.

1. Адекватная работа с мягкими тканями.

Для визуализации границы препарирования в зависимости от биотипа десны мы используем пасту ретракционную кровоостанавливающую 3 M ESPE Astringent Retraction Paste (рис. 8) или ретракционные нити Ultrapak ( Ultradent ). Метод использования двух нитей (рис. 9, 10) для проведения ретракции представлен ниже. Процедура ретракции должна выполняться очень аккуратно при помощи двух инструментов — пакера и пародонтологического зонда.

Рис. 8. Использование ретракционной пасты 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Рис. 9. Метод ретракции при помощи двух нитей. Рис. 10. Состояние мягких тканей после извлечения второй нити. Необходимое вертикальное и горизонтальное смещение десневого края достигнуто.

Техника снятия оттиска методикой двух нитей:

1. Диагностическое зондирование, выбор нитей.

2. Введение первой, непропитанной, нити 000 (Ultrpak, Ultradent).

3. При необходимости дополнительное препарирование зуба / полировка уступа.

4. Ведение второй нити, пропитанной буферным раствором хлорида алюминия (не более 10—15 минут) .

5. Извлечение второй нити, ирригация и высушивание.

6. Внесение оттискного материала низкой вязкости на область препарирования, раздувание слабой струей воздуха и внесение новой порции на зубной ряд.

7. Наложение оттискной ложки с базовым материалом.

2. Оптимальное состояние вязкости материала.

А-силиконовые оттискные массы имеют хорошие показатели, необходимые для получения качественного оттиска. Но существенным недостатком этих масс является полярная консистенция базового и корригирующего материала, вследствие этого часто случается так, что более жесткий базовый слой срывает с культи зуба корригирующий, образуются значительные оттяжки и поры. Для решения этой проблемы несколько лет назад мы обратили внимание на материал стоматологический оттискной полиэфирный Impregum Penta Soft (далее — полиэфирный материал Impregum Penta Soft ), который успешно использовали в несъемном и съемном протезировании (рис. 11—14).

Рис. 11. Верхняя челюсть с установленными имплантатами. Рис. 12. Оттиск из полиэфирного материала Impregum Penta Soft для изготовления съемного протеза. Рис. 13. Временный съемный нейлоновый протез.

Рис. 14. Временные протезы в полости рта.

С появлением материала стоматологического оттискного полиэфирного Impregum DuoSoft (далее — полиэфирный материал Impregum DuoSoft ) мы практически полностью отказались от использования А-силиконовых оттискных масс, поскольку оттискной полиэфирный материал Impregum отвечает всем необходимым требованиям, а именно:

высокая точность передачи деталей твердых и мягких тканей полости рта;

тиксотропность, отсутствие неконтролируемого растекания массы во время получения оттиска;

гидрофильность: материал прекрасно отображает рельеф не только сухих, но и влажных поверхностей;

достаточное рабочее время — 2 минуты 45 секунд;

высокая конечная твердость оттиска, прекрасная устойчивость к деформации при извлечении оттиска из полости рта;

максимально близкая вязкость базового и корригирующего слоя, что практически полностью исключает возникновение оттяжек;

деликатное отношение к мягким тканям.

3. Корректное введение и позиционирование оттискной ложки.

Для получения оттисков из полиэфирных материалов Impregum мы используем стандартные неперфорированные ложки с внутренним удерживающим кантом и ложки, изготовленные индивидуально при работе с имплантатами (метод открытой ложки). Введение базового слоя в полость рта должно осуществляться параллельно культям отпрепарированных зубов. Но зачастую эта задача невыполнима, особенно при наличии в полости рта имплантатов, слепочные трансферы которых могут находиться под разными углами. В таких условиях получить качественный оттиск из поливинилсилоксана практически невозможно. Вязкость полиэфирного материала Impregum DuoSoft позволяет проводить некоторое маневрирование оттискной ложкой без образования в дальнейшем оттяжек и пор (рис. 15, 16).

Рис. 15. Верхняя челюсть с установленными имплантатами. Рис. 16. Оттиск из полиэфирного материала Impregum DuoSoft. Идеальный материал для работы с имплантатами.

Также важным моментом является скорость введения оттискной ложки в полость рта. Она должна быть достаточно низкой, для того чтобы оттискный материал равномерно распределился на поверхности зубов и мягких тканей. Часто доктора вводят ложку с базовым слоем очень быстро, опасаясь его скорой полимеризации. Достаточное рабочее время и смешивание полиэфирного материала Impregum DuoSoft в аппарате Pentamix 3 для автоматического смешивания стоматологических оттискных материалов позволяют контролировать скорость полимеризации и получать качественные оттиски любой сложности.

Превосходные свойства полиэфирного материала Impregum DuoSoft позволяют получать бескомпромиссно точные оттиски и создавать керамические реставрации с идеальным краевым прилеганием, также этот материал незаменим при работе с имплантатами.

Читайте также: