УЗ-признаки рака поднижнечелюстной железы

Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 01.02.2026

Слюнные железы вырабатывают слюну — жидкость, находящуюся в ротовой полости и выполняющую некоторые важные функции: смачивание слизистой оболочки, пищи, облегчение артикуляции, глотания, защиту от болезнетворных бактерий и пр. Выделяют две группы слюнных желез:

- Большие: подъязычные, околоушные, подчелюстные.

- Малые имеют микроскопическое строение, разбросаны по всей ротовой полости — всего их насчитывается несколько сотен.

Рак может развиваться во всех этих железах. Чаще всего (в 7 из 10 случаев) доброкачественные и злокачественные опухоли возникают в околоушных слюнных железах. Примерно 1-2 опухоли из десяти приходятся на подчелюстные слюнные железы, в 50% случаев они имеют злокачественный характер. В редких случаев рак развивается в подъязычной или мелких слюнных железах.

Причины рака слюнной железы и группы риска

Нормальная клетка слюнной железы становится раковой, когда в ней происходит определенный набор мутаций. К развитию злокачественных опухолей приводят мутации в онкогенах (гены, которые активируют размножение клеток) или генах-супрессорах опухолей (подавляют размножение клеток, «чинят» поврежденную ДНК, запускают запрограммированную клеточную смерть — апоптоз). В каждом конкретном случае судить о причинах произошедших в клетках мутаций очень сложно. Нельзя сказать, почему именно они произошли.

Выделяют некоторые факторы риска, повышающие вероятность развития злокачественной опухоли:

- Чем старше человек, тем больше накапливается изменений в его генах, тем выше вероятность развития различных типов рака.

- У мужчин рак слюнной железы бывает чаще, чем у женщин.

- Облучение головы. Например, это может быть ранее перенесенный курс лучевой терапии, воздействие ионизирующих излучений на рабочем месте.

- Есть данные о том, что риск рака слюнных желез повышен у людей, которые имеют определенные профессиональные вредности: контакт с асбестом, пылью сплавов никеля, работа на предприятиях, которые занимаются производством резины, деревообработкой.

Роль наследственности на данный момент считается незначительной. Большинство больных не имеют отягощенного семейного анамнеза (близких родственников, у которых был диагностирован тот же тип рака). Не доказана роль алкоголя и табака. Известно, что эти вредные привычки в целом повышают риск развития рака головы и шеи, но связь со злокачественными опухолями слюнных желез не обнаружена.

Опасен ли мобильный телефон? Во время одного исследования ученые обнаружили, что у активных пользователей сотовых телефонов чаще встречаются опухоли околоушной слюнной железы (как правило, доброкачественные). Но другие исследования такой взаимосвязи не выявили.

Симптомы заболевания

Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желез проявляются сходными симптомами. Одно из главных отличий в том, что рак растет намного быстрее и чаще приводит к ряду симптомов, связанных с прорастанием в окружающие ткани, сдавлением нервов.

Нужно посетить врача, если вас стали беспокоить следующие симптомы:

- Появилось уплотнение или отек во рту, в области щеки, челюсти, шеи.

- Вы заметили, что ваше лицо стало асимметричным.

- Беспокоит боль во рту, в области шеи, уха, щеки, челюсти. Она долго не проходит.

- Онемение части лица.

- Слабость в мимических мышцах, из-за этого половина лица может быть «опущена», что становится особенно заметно при оскаливании зубов, нахмуривании бровей.

- Не получается широко открыть рот.

- Затруднение глотания.

Методы диагностики

Во время первичного приема врач-онколог беседует с пациентом, расспрашивает его, пытаясь выяснить факторы риска, проводит осмотр. Доктор ощупывает опухоль на лице и шейные лимфатические узлы, оценивает чувствительность лица и работу мимических мышц. После этого больной может быть направлен на дополнительную консультацию к ЛОР-врачу.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография помогают оценить размеры, форму и расположение опухоли, обнаружить очаги в лимфатических узлах и других органах. В настоящее время золотым стандартом в поиске отдаленных метастазов является ПЭТ-сканирование. Если опухоль находится рядом с челюстью, проводят рентгенографию. Рентгенографическое исследование грудной клетки помогает обнаружить метастазы в легких, оценить состояние легких и сердца перед хирургическим лечением.

Самый точный метод диагностики рака слюнных желез — биопсия. Во время этой процедуры врач получает фрагмент патологически измененной ткани и отправляет в лабораторию для цитологического, гистологического исследования.

Чаще всего проводят тонкоигольную аспирационую биопсию. Опухолевую ткань получают с помощью полой иглы, напоминающей ту, что используют для инъекций. Если не удается получить нужное количество ткани, врач проводит инцизионную биопсию: делает разрез и удаляет часть опухоли.

Если в образце обнаружены опухолевые клетки, диагноз рака практически не вызывает сомнений.

Классификация: типы рака слюнной железы

Слюнные железы состоят из разных типов клеток, любые из них могут дать начало злокачественной опухоли. Поэтому тут встречаются разные типы рака:

- Мукоэпидермоидный рак слюнной железы — наиболее распространенная разновидность. Чаще всего он встречается в околоушных слюнных железах, реже — в подчелюстных и мелких. Эти опухоли редко бывают агрессивными.

- Аденоидная кистозная карцинома характеризуется очень медленным ростом и редким метастазированием. Однако, от этой злокачественной опухоли бывает очень сложно избавиться: она может рецидивировать спустя длительное время после лечения.

- Аденокарциномой называют злокачественную опухоль, которая развивается из железистых клеток. В слюнных железах могут возникать разные виды аденокарцином: ациноклеточный рак, полиморфная аденокарцинома низкой степени злокачественности, базальноклеточная аденокарцинома, светлоклеточный рак, цистаденокарцинома и др.

- К редким типам злокачественных раковых опухолей слюнных желез относят: плоскоклеточный рак, эпителиально-миоэпителиальную карциному, анапластическую мелкоклеточную карциному, недифференцированные карциномы.

Стадии заболевания

Рак слюнных желез, как и другие злокачественные опухоли, классифицируют по стадиям в соответствии с общепринятой системой TNM. Буква T в аббревиатуре обозначает характеристики первичной опухоли: размеры и степень ее прорастания в окружающие ткани, N — распространение в лимфатические узлы, M — наличие отдаленных метастазов. В зависимости от этих показателей, в течении рака слюнной железы выделяют следующие стадии:

- Стадия 0 — это «рак на месте» (карцинома in situ). Опухоль находится в пределах слоя клеток, которые образуют слюнную железу, и не прорастает в соседние ткани.

- Стадия I — опухоль, которая находится в пределах слюнной железы и имеет размеры не более 2 см.

- Стадия II — опухоль достигает размеров более 2 см, но не более 4 см.

- Стадия III — опухоль, которая достигает размеров более 4 см и/или распространяется в окружающие ткани, либо опухоль любого размера, которая проросла в окружающие ткани, распространилась в один шейный лимфатический узел на той же стороне, причем, очаг в лимфоузле не более 3 см и не распространяется за его пределы.

- Стадия IV включает подстадии IVA, IVB или IVC. Первые две характеризуются разной степенью распространения злокачественной опухоли в анатомические структуры головы, шеи, в лимфатические узлы. Если диагностирована стадия IVC, это означает, что имеются отдаленные метастазы.

Помимо стадий, выделяют три степени злокачественности рака слюнных желез:

- I степень — низкая степень злокачественности. Такие опухоли называют высокодифференцированными. Опухолевая ткань максимально похожа на нормальную ткань слюнных желез. Она медленно растет, и прогноз для таких пациентов наиболее благоприятен.

- II степень — это умеренно дифференцированные опухоли. Опухолевая ткань более существенно отличается от нормальной. Такой рак более агрессивен и отличается более плохим прогнозом.

- III степень — низкодифференцированные опухоли. Раковые клетки практически полностью утрачивают черты нормальных. Такие опухоли ведут себя наиболее агрессивно.

Определение степени злокачественности помогает врачу спрогнозировать, как будет вести себя рак, и правильно спланировать лечение.

Лечение

Лечением пациента занимается команда врачей, в которую могут входить: клинический онколог, ЛОР-врач, онколог-хирург, челюстно-лицевой хирург, химиотерапевт, радиотерапевт и др. Программа лечения определяется стадией рака, гистологическим типом опухоли, ее локализацией (какая железа поражена), возрастом, общим состоянием и сопутствующими заболеваниями пациента.

Хирургия

Если опухоль не сильно проросла в окружающие ткани, то она является резектабельной, то есть ее можно удалить хирургическим путем. Задача хирурга — иссечь опухоль с захватом окружающих тканей так, чтобы на линии разреза не осталось раковых клеток, то есть обеспечить негативный край резекции. Если опухолевые клетки распространились в лимфатические узлы, или по данным биопсии диагностирован агрессивный рак, лимфоузлы также удаляют.

При раке околоушной слюнной железы хирургическое вмешательство представляет определенные сложности, потому что через железу проходит лицевой нерв, который контролирует работу мимических мышц. Если опухоль затрагивает только поверхностную долю железы, можно удалить ее отдельно — выполнить поверхностную паротидэктомию. При этом нет риска повредить лицевой нерв. В некоторых случаях приходится удалять всю железу, а если опухоль проросла в лицевой нерв — то и его.

При раке подъязычной и поднижнечелюстной железы хирург удаляет саму железу и часть тканей, расположенных вокруг нее, в том числе, возможно, костную ткань. В некоторых случаях приходится иссекать нервы, которые контролируют чувствительность, движения в нижней части лица, в языке, чувство вкуса.

При раке мелких желез удаляют пораженную железу и часть окружающих тканей. Объем операции зависит от размеров и расположения опухоли.

Лучевая терапия

Показания к применению лучевой терапии при злокачественных опухолях слюнных желез:

- Для борьбы со злокачественными опухолями, которые не могут быть удалены хирургическим путем в силу своего расположения или размеров. Иногда облучение дополняют курсами химиотерапии.

- После хирургического лечения. Такую лучевую терапию называют адъювантной, иногда ее сочетают с химиотерапией. Облучение после операции помогает уничтожить оставшиеся раковые клетки и предотвратить рецидив.

- При запущенном раке. В данном случае лучевая терапия направлена на борьбу с болью, нарушением глотания, кровотечением и другими симптомами.

Обычно облучение проводят пять дней в неделю в течение 6-7 недель. Если лучевую терапию применяют в паллиативных целях, курс будет короче.

Химиотерапия

Химиотерапию применяют при злокачественных новообразованиях слюнных желез довольно редко. Противоопухолевые препараты могут уменьшить размеры опухоли, но не способны полностью ее уничтожить. Чаще всего их назначают при запущенном раке в качестве паллиативного лечения или в дополнение к лучевой терапии.

В зависимости от типа и других характеристик рака, врач может назначить комбинации разных химиопрепаратов: карбоплатина, цисплатина, 4-фторурацила, доксорубицина, паклитаксела, циклофосфамида, винорелбина, доцетаксела, метотрексата.

Химиотерапию при раке всегда проводят циклами. Пациенту вводят препарат, потом делают «передышку» в течение нескольких дней. Курс лечения может состоять из нескольких циклов.

Реабилитация

После лечения могут сохраняться некоторые проблемы, связанные с повреждением нервов: нарушение функции мимической мускулатуры лица, расстройства речи, глотания, косметические дефекты. Некоторые побочные эффекты химиопрепаратов и лучевой терапии проходят после завершения терапии, а другие сохраняются в течение длительного времени. В таких случаях показаны курсы реабилитации. Врач составляет программу восстановительного лечения индивидуально, в зависимости от тяжести и характера расстройств.

Осложнения и рецидивы

Даже если лечение завершилось успешно, и по результатам обследования в организме пациента не обнаруживаются признаки присутствия раковых клеток, в будущем может произойти рецидив. Поэтому нужно регулярно наблюдаться у врача-онколога, приходить на осмотры, проходить различные исследования и сдавать анализы.

Обычно доктор назначает осмотры раз в несколько месяцев в течение нескольких лет, затем — реже.

- Если произошел рецидив рака, варианты лечения могут быть разными:

- Если опухоль может быть удалена, выполняют хирургическое вмешательство с последующим курсом лучевой терапии.

- Если опухоль не получается удалить хирургически, врач назначает лучевую терапию в сочетании с химиотерапией.

- Если имеются отдаленные метастазы, основным методов лечения становится химиотерапия. Лучевую терапию и хирургическое лечение можно использовать для борьбы с некоторыми симптомами.

При запущенном раке с метастазами достижение ремиссии становится крайне маловероятным. В таком случае лечение будет направлено на замедление прогрессирования рака, борьбу с симптомами, продление жизни больного.

Врачи «Евроонко» берутся за лечение рака на любой стадии. Для нас не существует безнадежных пациентов. Всегда можно помочь, и мы знаем, как это правильно сделать, у нас есть все необходимые технологии, препараты последнего поколения.

Прогноз жизни при разных стадиях рака и профилактика

Прогноз для онкологических больных принято измерять показателем пятилетней выживаемости. Это процент пациентов, которые остались живы в течение пяти лет после того, как у них была диагностирована злокачественная опухоль.

Пятилетняя выживаемость на разных стадиях при злокачественных опухолях слюнных желез составляет:

- Локализованный рак (не распространился за пределы слюнной железы — 0, I и II стадии) — 93%.

- Рак, распространившийся в окружающие ткани и лимфатические узлы (стадии III, IVA и IVB) — 67%.

- Рак с метастазами (стадия IVC) — 34%.

Злокачественные опухоли в слюнных железах бывают разными, поэтому важно понимать, что это средние цифры, они зависят от типа рака и степени его агрессивности. Кроме того, эти цифры рассчитаны на основании данных о пациентах, у которых заболевание было диагностировано 5 лет назад и раньше. Но онкология развивается, возможности врачей постоянно растут. Поэтому больные, которые проходят лечение сейчас, могут иметь лучший прогноз.

Специальных методов профилактики не существует. Нужно в целом вести здоровый образ жизни, своевременно обращать внимание на подозрительные симптомы и обращаться к врачу.

Опухоли челюстей

Опухоли челюстей - новообразования челюстных костей, исходящие непосредственно из костной ткани или структур одонтогенного аппарата. Опухоли челюстей могут проявлять себя клинически болевым синдромом, деформацией кости, асимметрией лица, смещением и подвижностью зубов, нарушением функции ВНЧС и глотания, нередко - прорастанием в полость носа, верхнечелюстную пазуху, орбиту и т. д. Диагностика опухолей челюстей предполагает рентгенологическое обследование, КТ, сцинтиграфию; при необходимости консультации окулиста, отоларинголога, риноскопию. Лечение доброкачественных опухолей челюстей - только хирургическое (выскабливание, резекция фрагмента челюсти, удаление зубов); злокачественных - комбинированное (лучевая терапия и операция).

МКБ-10

Общие сведения

Опухоли челюстей - остеогенные и неостеогенные, доброкачественные и злокачественные новообразования челюстных костей. На долю опухолей челюстно-лицевой области приходится около 15% всех заболеваний в стоматологии. Опухоли челюстей могут возникать в любом возрасте, в т. ч. довольно часто они встречаются у детей. Опухоли челюстей разнообразны по своему гистогенезу и могут развиваться из костной и соединительной ткани, костного мозга, тканей зубного зачатка, околочелюстных мягких тканей.

По мере своего роста опухоли челюстей вызывают значительные функциональные нарушения и эстетические дефекты. Лечение опухолей челюстей представляет собой технически непростую задачу, требующую объединения усилий специалистов в области челюстно-лицевой хирургии, отоларингологии, офтальмологии, нейрохирургии.

Причины

Вопрос о причинности возникновения опухолей челюстей находится в процессе изучения. На сегодняшний день доказана связь опухолевого процесса со следующими состояниями:

- одномоментной или хронической травмой (ушибом челюсти, повреждением слизистой оболочки полости рта разрушенными кариесом зубами, зубным камнем, краями пломб, некорректно подогнанными коронками и протезами и пр.)

- длительно текущими воспалительными процессами (хроническим периодонтитом, остеомиелитом челюсти, актиномикозом, синуситами и т. д.)

- не исключается вероятность развития опухолей челюсти на фоне инородных тел верхнечелюстной пазухи: пломбировочного материала, корней зубов и пр.

- воздействием неблагоприятных физических и химических факторов (ионизирующего излучения, радиойодтерапии, курения и пр.).

Вторичные злокачественные опухоли челюстей могут являться метастазами рака молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы, почки, результатом местного распространения рака языка и др. Рак челюсти может развиваться на фоне предраковых процессов - лейкоплакии полости рта, доброкачественных опухолей полости рта (папиллом), лейкокератоза и т. п.

Классификация

Среди опухолей челюстей различают одонтогенные (органоспецифические) новообразования, связанные с зубообразующими тканями, и неодонтогенные (органонеспецифические), связанные с костью. Одонтогенные опухоли челюстей, в свою очередь, могут быть доброкачественными и злокачественными; эпителиальными, мезенхимальными и смешанными (эпителиально-мезенхимальными).

- Доброкачественные одонтогенные опухоли челюстей представлены амелобластомой, обызвествленной (кальцифицирующейся) эпителиальной одонтогенной опухолью, дентиномой, аденоамелобластомой, амелобластической фибромой, одонтомой, одонтогенной фибромой, миксомой, цементомой, меланоамелобластомой и др.

- Злокачественные одонтогенные опухоли челюстей включают одонтогенный рак и одонтогенную саркому. К остеогенным опухолям челюстей относятся костеобразующие (остеомы, остеобластомы), хрящеобразующие (хондромы), соединительнотканные (фибромы), сосудистые (гемангиомы), костно-мозговые, гладкомышечные и др.

Симптомы опухолей челюстей

Доброкачественные одонтогенные опухоли челюстей

Амелобластома - наиболее частая одонтогенная опухоль челюстей, склонная к инвазивному, местно-деструирующему росту. Поражает преимущественно нижнюю челюсть в области ее тела, угла или ветви. Развивается внутрикостно, может прорастать в мягкие ткани дна полости рта и десны. Чаще проявляется в возрасте 20-40 лет.

В начальном периоде амелобластома протекает бессимптомно, однако по мере увеличения размеров опухоли возникает деформация челюсти, асимметрия лица. Зубы в области поражения часто становятся подвижными и смещаются, может отмечаться зубная боль. Опухоль верхней челюсти может прорастать в полость носа, гайморову пазуху, орбиту; деформировать твердое нёбо и альвеолярный отросток. Нередки случаи нагноения, рецидивирования и малигнизации амелобластомы. Клиническое течение таких опухолей челюсти, как амелобластическая фиброма и одонтоамелобластома, напоминает амелобластому.

Одонтома чаще возникает у детей в возрасте до 15 лет. Обычно опухоли имеют небольшие размеры, протекают бессимптомно, однако могут вызывать задержку прорезывания постоянных зубов, диастемы и тремы. Опухоли большой величины могут приводить к деформации челюсти, образованию свищей.

Одонтогенная фиброма развивается из соединительной ткани зубного зачатка; чаще возникает в детском возрасте. Рост опухоли медленный; локализация - на верхней или нижней челюсти. Одонтогенная фиброма обычно бессимптомна; в некоторых случаях могут отмечаться ноющие боли, ретенция зубов, воспалительные явления в области опухоли.

Цементома - доброкачественная опухоль челюсти, практически всегда спаянная с корнем зуба. Чаще развивается в области премоляров или моляров нижней челюсти. Протекает бессимптомно или с нерезко выраженной болезненностью при пальпации. Изредка встречается множественная гигантская цементома, которая может являться наследственным заболеванием.

Доброкачественные неодонтогенные опухоли челюстей

Остеома может иметь внутрикостный или поверхностный (экзофитный) рост. Опухоль может распространяться в верхнечелюстную пазуху, полость носа, глазницу; препятствовать припасовке зубных протезов. Остеомы нижнечелюстной локализации вызывают боль, асимметрию нижней части лица, нарушение подвижности челюсти; верхнечелюстной локализации - нарушения носового дыхания, экзофтальм, диплопию и другие нарушения.

Остеоид-остеома сопровождается интенсивным болевым синдромом, обостряющимся по ночам, во время приема пищи; асимметрией лица. При осмотре полости рта определяется выбухание кости (чаще в области премоляров и моляров нижней челюсти), гиперемия слизистой оболочки.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль челюсти) преимущественно встречается в молодом возрасте (до 20 лет). Развитие клинической картины характеризуется нарастанием боли в челюсти, асимметрии лица и подвижности зубов. Ткани над опухолью изъязвляются; образуются свищи; отмечается повышение температуры тела. Истончение кортикального слоя приводит к возникновению патологических переломов нижней челюсти.

Гемангиома челюсти сравнительно редко бывает изолированной и в большинстве случаев сочетается с гемангиомой мягких тканей лица и полости рта. Сосудистые опухоли челюстей проявляются повышенной кровоточивостью десен, кровотечениями из корневых каналов при лечении пульпита или периодонтита, из лунки при удалении зуба и пр. При осмотре может выявляться флюктуация, расшатанность зубов, синюшность слизистой оболочки.

Злокачественные опухоли челюстей

Злокачественные опухоли челюстей встречаются в 3-4 раза реже доброкачественных. При раке челюсти рано возникают боли, имеющие иррадиирующий характер, подвижность и выпадение зубов, возможны патологические переломы челюсти. Злокачественные опухоли челюстей разрушают костную ткань; прорастают околоушные и поднижнечелюстные железы, жевательные мышцы; метастазируют в шейные и поднижнечелюстные лимфоузлы.

Карцинома верхней челюсти может прорастать в глазницу, полость носа или решетчатый лабиринт. В этом случае отмечаются рецидивирующие носовые кровотечения, односторонний гнойный ринит, затруднение носового дыхания, головные боли, слезотечение, экзофтальм, диплопия, хемоз. При вовлечении ветвей тройничного нерва беспокоят оталгии.

Злокачественные опухоли нижней челюсти рано инфильтрируют мягкие ткани дна полости рта и щек, изъязвляются, кровоточат. Вследствие контрактур крыловидной и жевательной мышц затрудняется смыкание и размыкание зубов. Остеогенные саркомы отличаются стремительным ростом, быстро прогрессирующей инфильтрацией мягких тканей, асимметрией лица, нестерпимой болью, ранним метастазированием в легкие и другие органы.

Диагностика

В большинстве случаев опухоли челюстей диагностируются уже в поздних стадиях, что объясняется неспецифичностью симптоматики или бессимптомным течением, низкой онкологической настороженностью населения и специалистов (стоматологов, отоларингологов и др.). В выявлении опухолей челюстей могут помочь тщательный сбор анамнеза, визуальное и пальпаторное исследование мягких тканей лица и полости рта. Обязательным этапом диагностики является:

- Рентгенологическое обследование. Рентгенография и КТ челюстей, рентгенография и КТ придаточных пазух носа. Определенную диагностическую ценность может представлять сцинтиграфия, термография.

- Биопсия. При обнаружении увеличенных шейных или подчелюстных лимфоузлов выполняется пункционная биопсия лимфатического узла.

- Консультации смежных специалистов. При подозрении на злокачественную опухоль челюсти необходима консультация отоларинголога с проведением риноскопии и фарингоскопии; офтальмолога с комплексным офтальмологическим обследованием.

- Диагностические операции. В ряде случаев приходится прибегать к диагностической гайморотомии или диагностической пункции околоносовой пазухи с последующим цитологическим исследованием промывных вод. Окончательная гистологическая верификация осуществляется с помощью морфологического исследования биоптата.

Лечение опухолей челюстей

Лечение большей части доброкачественных опухолей челюстей - хирургическое. Наиболее оптимальным является удаление новообразования с резекцией челюстной кости в пределах здоровых границ; такой объем вмешательства позволяет предотвратить рецидивы и возможную малигнизацию опухоли. Зубы, прилегающие к опухоли, также часто подлежат экстракции. Возможно удаление некоторых доброкачественных опухолей челюстей, не склонных к рецидивированию, щадящим методом с помощью кюретажа.

При злокачественных опухолях челюстей используется комбинированный метод лечения: гамма-терапия с последующим хирургическим лечением (резекцией или экзартикуляцией челюсти, лимфаденэктомией, экзентерацией глазницы, операцией на околоносовых пазухах и пр.). В запущенных случаях назначается паллиативная лучевая терапия или химиотерапевтическое лечение.

В послеоперационном периоде, особенно после обширных резекций, больным может потребоваться ортопедическое лечение с помощью специальных шин, реконструктивные операции (костная пластика), длительная функциональная реабилитация для восстановления функций жевания, глотания, речи.

Прогноз

При своевременном и радикальном лечении доброкачественных одонтогенных и неодонтогенных опухолей челюстей прогноз для жизни хороший. В случае нерадикально выполненной операции или неправильной оценки характера опухоли есть вероятность рецидива или малигнизации. Течение злокачественных опухолей челюстей крайне неблагоприятное. При раке и саркоме челюсти пятилетняя выживаемость пациентов после комбинированного лечения составляет менее 20%.

Опухоли слюнных желёз

Опухоли слюнных желез - различные по своему морфологическому строению новообразования малых и больших слюнных желез. Доброкачественные опухоли слюнных желез развиваются медленно и практически не дают клинических проявлений; злокачественные новообразования отличаются быстрым ростом и метастазированием, вызывают боли, изъязвление кожи над опухолью, паралич лицевой мускулатуры. Диагностика опухолей слюнных желез включает УЗИ, сиалографию, сиалосцинтиграфию, биопсию слюнных желез с цитологическим и морфологическим исследованием. Опухоли слюнных желез подлежат лечению хирургическим путем или комбинированному лечению.

Опухоли слюнных желез - доброкачественные, промежуточные и злокачественные новообразования, исходящие из малых или больших (околоушных, подчелюстных, подъязычных) слюнных желез или вторично поражающие их. Среди опухолевых процессов различных органов на долю опухолей слюнных желез приходится 0,5-1,5%. Опухоли слюнных желез могут развиваться в любом возрасте, однако наиболее часто возникают в возрасте 40-60 лет, в два раза чаще у женщин. Склонность опухолей слюнных желез к малигнизации, местному рецидивированию и метастазированию обусловливают интерес к ним не только со стороны хирургической стоматологии, но и онкологии.

Причины опухолей слюнных желез

Как и в случае с новообразованиями других локализаций, рассматривается этиологическая роль генных мутаций, гормональных факторов, неблагополучных воздействий внешней среды (чрезмерного ультрафиолетового облучения, частых рентгенологических исследований области головы и шеи, предшествующей терапии радиоактивным йодом по поводу гипертиреоза и пр.), курения. Высказывается мнение о возможных алиментарных факторах риска (высоком содержании холестерина в пище, недостатке витаминов, свежих овощей и фруктов в рационе и пр.).

Принято считать, что к группам профессионального риска по развитию злокачественных опухолей слюнных желез относятся работники деревообрабатывающей, металлургической, химической промышленности, парикмахерских и салонов красоты; производств, связанных с воздействием цементной пыли, керосина, компонентов никеля, свинца, хрома, кремния, асбеста и пр.

На основании клинико-морфологических показателей все опухоли слюнных желез делятся на три группы: доброкачественные, местно-деструирующие и злокачественные. Группу доброкачественных опухолей слюнных желез составляют эпителиальные (аденолимфомы, аденомы, смешанные опухоли) и неэпителиальные (хондромы, гемангиомы, невриномы, фибромы, липомы) соединительнотканные новообразования.

Местнодеструирующие (промежуточные) опухоли слюнных желез представлены цилиндромами, ацинозноклеточными и мукоэпителиальными опухолями. К числу злокачественных опухолей слюнных желез относятся эпителиальные (карциномы), неэпителиальные (саркомы), малигнизированные и метастатические (вторичные).

Для стадирования рака больших слюнных желез используется следующая классификация по системе TNM.

- Т0 - опухоль слюнной железы не выявляется

- Т1 - опухоль диаметром до 2 см не распространяется за пределы слюнной железы

- Т2 - опухоль диаметром до 4 см не распространяется за пределы слюнной железы

- ТЗ - опухоль диаметром от 4 до 6 см не распространяется за пределы слюнной железы либо распространяется за пределы слюнной железы без поражения лицевого нерва

- Т4 - опухоль слюнной железы диаметром более 6 см либо меньшего размера, но с распространением на основание черепа, лицевой нерв.

- N0 - отсутствие метастазов в регионарные лимфоузлы

- N1 - метастатическое поражение одного лимфоузла диаметром до 3 см

- N2 - метастатическое поражение одного или нескольких лимфоузлов диаметром 3-6 см

- N3 - метастатическое поражение одного или нескольких лимфоузлов диаметром более 6 см

- М0 - отсутствие отдаленных метастазов

- M1 - наличие отдаленных метастазов.

Симптомы опухолей слюнных желез

Доброкачественные опухоли слюнных желез

Наиболее частым представителем этой группы является смешанная опухоль слюнной железы или полиморфная аденома. Ее типичной локализацией служат околоушная, реже - подъязычная или поднижнечелюстная железа, малые слюнные железы щечной области. Опухоль растет медленно (многие годы), при этом может достигать значительных размеров и вызывать асимметрию лица. Полиморфная аденома не причиняет болевых ощущений, не вызывает пареза лицевого нерва. После удаления смешанная опухоль слюнной железы может рецидивировать; в 6% случаев возможна малигнизация.

Мономорфная аденома - доброкачественная эпителиальная опухоль слюнной железы; чаще развивается в выводных протоках желез. Клиническое течение аналогично полиморфной аденоме; диагноз обычно устанавливается после гистологического исследования удаленного новообразования. Характерной особенностью аденолимфомы является преимущественное поражение околоушной слюнной железы с непременным развитием ее реактивного воспаления.

Доброкачественные соединительнотканные опухоли слюнных желез встречаются реже эпителиальных. В детском возрасте среди них преобладают ангиомы (лимфангиомы, гемангиомы); невриномы и липомы могут возникать в любом возрасте. Неврогенные опухоли чаще возникают в околоушной слюнной железе, исходя из ветвей лицевого нерва. По клинико-морфологическим признакам ничем не отличаются от аналогичных опухолей других локализаций. Опухоли, прилежащие к глоточному отростку околоушной слюнной железы, могут вызывать дисфагию, оталгию, тризм.

Промежуточные опухоли слюнных желез

Цилиндромы, мукоэпидермоидные (мукоэпителиальные) и ацинозноклеточные опухоли слюнных желез характеризуются инфильтративным, местно-деструирующим ростом, поэтому относятся к новообразованиям промежуточного типа. Цилиндромы поражают преимущественно малые слюнные железы; другие опухоли - околоушные железы.

Обычно развиваются медленно, однако при определенных условиях приобретают все черты злокачественных опухолей - быстрый инвазивный рост, склонность к рецидивам, метастазирование в легкие и кости.

Злокачественные опухоли слюнных желез

Могут возникать как первично, так и в результате малигнизации доброкачественных и промежуточных опухолей слюнных желез.

Карциномы и саркомы слюнных желез быстро увеличиваются в размерах, инфильтрируют окружающие мягкие ткани (кожу, слизистую оболочку, мышцы). Кожа над опухолью может быть гиперемирована и изъязвлена. Характерными признаками являются боли, парез лицевого нерва, контрактуры жевательных мышц, увеличение регионарных лимфоузлов, наличие отдаленных метастазов.

Основу диагностики опухолей слюнных желез составляет комплекс клинических и инструментальных данных. При первичном осмотре пациента стоматологом или онкологом производится анализ жалоб, осмотр лица и полости рта, пальпация слюнных желез и лимфатических узлов. При этом особое внимание обращается на локализацию, форму, консистенцию, размеры, контуры, болезненность опухоли слюнных желез, амплитуду открывания рта, заинтересованность лицевого нерва.

Для распознавания опухолевых и неопухолевых поражений слюнных желез проводится дополнительная инструментальная диагностика - рентгенография черепа, УЗИ слюнных желез, сиалография, сиалосцинтиграфия. Наиболее достоверным методом верификации доброкачественных, промежуточных и злокачественных опухолей слюнных желез является морфологическая диагностика - пункция и цитологическое исследование мазка, биопсия слюнных желез и гистологическое исследование материала.

С целью уточнения стадии злокачественного процесса могут потребоваться КТ слюнных желез, УЗИ лимфатических узлов, рентгенография органов грудной клетки и др. Дифференциальная диагностика опухолей слюнных желез проводится с лимфаденитом, кистами слюнных желез, сиалолитиазом.

Лечение опухолей слюнных желез

Доброкачественные опухоли слюнных желез подлежат обязательному удалению. Объем оперативного вмешательства определяется локализацией новообразования и может включать энуклеацию опухоли, субтотальную резекцию или экстирпацию железы вместе с опухолью. При этом обязательно проведение интраоперационного гистологического исследования для решения вопроса о характере образования и адекватности объема операции.

Удаление опухолей околоушных слюнных желез связано с опасностью повреждения лицевого нерва, поэтому требует тщательного визуального контроля. Послеоперационными осложнениями могут служить парез или паралич мимических мышц, образование послеоперационных слюнных свищей.

При раке слюнных желез в большинстве случаев показано комбинированное лечение - предоперационная лучевая терапия с последующим хирургическим лечением в объеме субтотальной резекции или экстирпации слюнных желез с лимфаденэктомией и фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи. Химиотерапия при злокачественных опухолях слюнных желез не находит широкого применения ввиду своей малой эффективности.

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей слюнных желез дает хорошие отдаленные результаты. Частота рецидивов составляет от 1,5 до 35%. Течение злокачественных опухолей слюнных желез неблагоприятное. Полное излечение достигается в 20-25% случаев; рецидивы возникают у 45% пациентов; метастазы выявляются почти в половине случаев. Наиболее агрессивное течение отмечается при раке подчелюстных желез.

Теория и практический опыт в ультразвуковой диагностике патологии слюнных желез

Идеальный инструмент для пренатальных исследований. Уникальное качество изображения и весь спектр диагностических программ для экспертной оценки здоровья женщины.

В отечественной и зарубежной литературе встречается много работ, посвященных сиалогии (от греч. Sialon - слюна и logos - учение) - науке о заболеваниях и повреждениях слюнных желез, методах их диагностики и лечения. По данным разных авторов, на долю заболеваний слюнных желез приходится до 24% всей стоматологической патологии. В настоящее время в клинической практике наиболее часто встречаются дистрофические, воспалительные заболевания слюнных желез (сиалоаденозы, сиалоадениты), а также опухоли и врожденные пороки развития слюнных желез. Кроме того, патологические изменения слюнных желез часто сопутствуют другим заболеваниям (сахарный диабет, бронхоэктатическая болезнь, саркоидоз, цирроз печени, гипертриглицеридемия, лимфогранулематоз и др.).

Для диагностики заболеваний слюнных желез используются различные инструментальные методы [1]:

- рентгенография (при подозрении на образование камней в протоках слюнных желез, однако в 20% камни поднижнечелюстных слюнных желез и 80% околоушных слюнных желез нерентгеноконтрастны);

- сиалография (исследование протоков слюнных желез с рентгеноконтрастным веществом, редко оказывается полезно при дифференцировании опухолей от воспалительных процессов, однако она может помочь дифференцировать объемное образование слюнных желез от образований в соседних тканях. У больных с подозрением на аутоиммунное заболевание слюнных желез может обнаружиться характерная картина мешотчатого расширения протоковой системы. При острой инфекции слюнных желез сиалографию предпринимать не следует [2]);

- компьютерная томография вместе с сиалографией;

- ультразвуковой метод (является наиболее доступным, безопасным и информативным в процессе дифференциальной диагностики патологического состояния слюнных желез).

Анатомия слюнных желез [3]

Рис. 1. Лимфатические узлы в толще околоушной слюнной железы.

Малые слюнные железы - губные, щечные, язычные, небные, резцовые - располагаются в соответственных участках слизистой оболочки. Могут быть источником развития аденокарцином полости рта.

Патология слюнных желез

Пороки развития СЖ встречаются редко. Наиболее распространены аномалии размера желез (агенезия и аплазия, врожденная гиперплазия (рис. 2) и гипоплазия), их расположения (гетеротопия, добавочные СЖ), аномалии выводных протоков (атрезия, стеноз, эктазия, кистозная трансформация, дистопии протоков).

Рис. 2. Гиперплазия левой подъязычной слюнной железы.

Сиаладениты - большая группа полиэтиологических воспалительных заболеваний СЖ (рис. 3). Первичные сиаладениты - сиаладениты, рассматриваемые в качестве самостоятельных заболеваний (например, эпидемический паротит). Вторичные сиаладениты - сиаладениты, являющиеся осложнениями или проявлениями других заболеваний (например, сиаладенит при гриппе). Эхографическая картина при разной этиологии малоспецифична. Этиология имеет клиническое значение в процессе определения тактики лечения.

Рис. 3. Сиаладенит правой поднижнечелюстной слюнной железы.

По этиологическому фактору сиаладениты классифицируют [4] на:

- сиаладениты, развивающиеся под влиянием факторов физической природы (травматический сиаладенит, лучевой сиаладенит (рис. 4) возникает при лучевой терапии злокачественных опухолей головы и шеи);

- сиаладениты, развивающиеся под действием химических факторов (токсические сиаладениты);

- инфекционные сиаладениты (пути проникновения ифекции в СЖ: стоматогенный (через протоки), контактный, гематогенный и лимфогенный);

- аллергические и аутоиммунные сиаладениты (рецидивирующий аллергический, болезнь и синдром Шегрена и др.);

- миоэпителиальный сиаладенит, вызванный патологическим процессом, ранее обозначавшийся как доброкачественное лимфоэпителиальное поражение. Термин доброкачественное лимфоэпителиальное поражение впервые применил J.T. Godwin в 1952 г., заменив понятие болезнь Микулича;

- обструктивные сиаладениты, развивающиеся при затруднении оттока слюны при обструкции выводного протока камнем (рис. 5-7) или сгустившимся секретом, а также вследствие рубцового стеноза протока. По распространенности процесса различают очаговый, диффузный сиаладениты и сиалодохит - воспаление выводного протока. Течение процесса может быть острым и хроническим;

- пневмосиаладенит, развивающийся при наличии в ткани СЖ воздуха при отсутствии бактериальной газообразующей инфекции. Воздух проникает в железу из полости рта при повышении там давления через проток. Пневмосиаладенит характерен для ряда профессий, прежде всего для стеклодувов и музыкантов, играющих на духовых инструментах.

Рис. 4. Постлучевой сиаладенит.

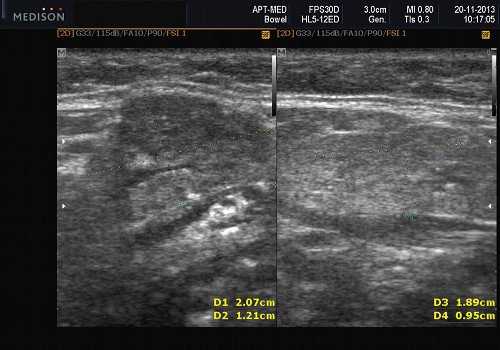

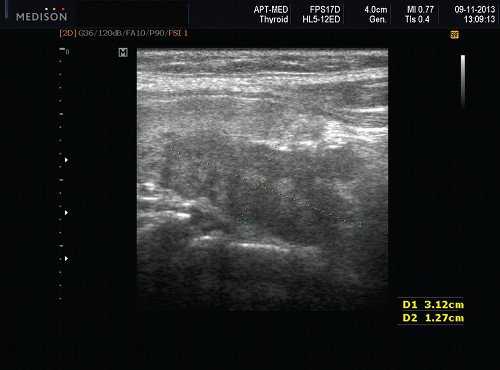

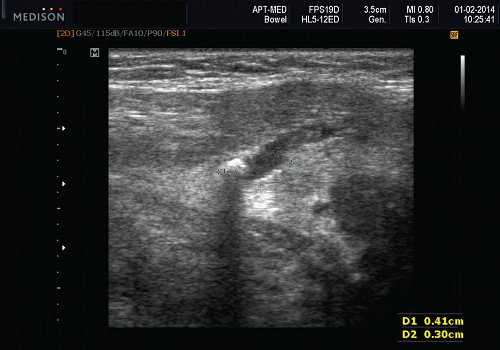

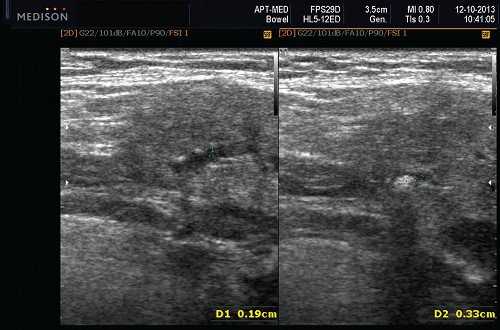

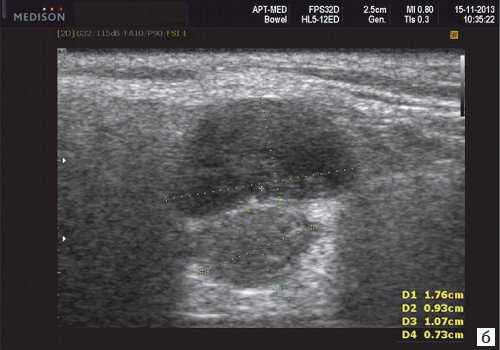

Рис. 5. Камень протока поднижнечелюстной слюнной железы.

Рис. 6. Камень в паренхиме поднижнечелюстной слюнной железы.

Рис. 7. Камень в протоке поднижнечелюстной слюнной железы.

Опухоли слюнных желез

Опухоли слюнных желез подразделяются на две группы: эпителиальные и неэпителиальные. Эпителиальные опухоли преобладают у взрослых (95%). У детей в СЖ эпителиальные и неэпителиальные опухоли встречаются одинаково часто. Помимо истинных опухолей в СЖ развиваются процессы, напоминающие опухоли (опухолеподобные поражения).

Среди эпителиальных опухолей СЖ различают доброкачественные новообразования, а также злокачественные - карциномы.

К доброкачественным эпителиальным новообразованиям СЖ относят папилломы протоков, аденомы и доброкачественную сиалобластому. Аденомы СЖ делят на две группы: полиморфные (самая частая аденома СЖ) и мономорфные (все остальные) аденомы. В группу мономорфных аденом были искусственно включены опухоли разного строения, происхождения и прогноза.

Плеоморфная (полиморфная) аденома (смешанная опухоль СЖ) - аденома СЖ, построенная из двух типов клеток: эпителия протоков и миоэпителиоцитов. Макроморфологическая картина. Опухоль обычно представляет собой эластичный или плотный узел дольчатой серовато-белой ткани, как правило, инкапсулированный частично. Типичной для плеоморфной аденомы является так называемая хондроидная строма, напоминающая гиалиновый хрящ. Варианты эхографического изображения плеоморфных аденом представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Плеоморфная аденома СЖ.

Опухоль Уортина - аденолимфома, в которой образуются множественные кистозные полости, покрытые двухслойным эпителием. В просвет кист вдаются сосочки. В строме опухоли происходит выраженная пролиферация лимфоидной ткани. Эта опухоль почти исключительно развивается в околоушной железе.

Другие варианты доброкачественных опухолей встречаются реже. Это доброкачественная онкоцитома (оксифильная аденома), базально-клеточная аденома, канальцевая аденома, цистаденома доброкачественная сиалобластома.

Среди доброкачественных первичных неэпителиальных опухолей наиболее часто встречаются гемангиома, лимфангиома, нейрофиброма и липома.

Среди злокачественных неэпителиальных опухолей чаще обнаруживаются злокачественные лимфомы (они возникают, как правило, на фоне миоэпителиального сиалоаденита, болезни и синдрома Шегрена).

Опухолеподобные поражения слюнных желез

Рис. 9. Кисты слюнных желез.

- Кисты слюнных желез (мукоцеле). Различают два типа мукоцеле СЖ: ретенционный тип (ретенционная киста малой СЖ, формирующаяся при задержке слюны в выводном протоке) и тип внутритканевой секреции, когда при травме стенки протока слюна поступает непосредственно в волокнистую ткань, окружающую железу. Мукоцеле дна полости рта называются также ранулами.

- Кисты выводных протоков больших СЖ - выраженная дилатация выводного протока вследствие задержки в нем секрета. Блокада оттока слюны может быть вызвана различными причинами: опухолью, камнем, уплотнившейся слизью, поствоспалительным стенозом вплоть до рубцовой облитерации просвета.

- Сиалоаденоз (сиалоз) - неопухолевое и невоспалительное симметричное увеличение СЖ вследствие гиперплазии и гипертрофии секреторных клеток. Исходом сиалоза нередко является липоматоз СЖ. Процесс имеет хроническое рецидивирующее течение. Сиалоз встречается при ряде заболеваний и состояний: сахарный диабет, гипотиреоз, недостаточность питания, алкоголизм, цирроз печени, гормональные нарушения (гипоэстрогенемия), реакции на лекарственные препараты (чаще всего на антигипертензивные), неврологические нарушения.

Аденоматоидная гиперплазия малых СЖ приводит к их увеличению до 0,5-3,0 см в диаметре. Причинами аденоматоидной гиперплазии являются травма и длительное воздействие ионизирующей радиации.

Онкоцитоз - возрастные изменения секреторных клеток и эпителия протоков СЖ. СЖ при этом могут слегка увеличиваться, но обычно величина их не меняется.

Подводя итог, хочется отметить, что ультразвуковое исследование с применением допплерографии во многих наших наблюдениях помогало точно определить характер патологического процесса в СЖ. Однако этот метод диагностики не позволяет однозначно подтвердить или опровергнуть злокачественный характер образования слюнных желез.

Литература

- Доброкачественные и злокачественные опухоли мягких тканей и костей лица. А.Г. Шаргородский, Н.Ф. Руцкий. М.: ГОУ ВУНМЦ, 1999.

- Топографическая анатомия и оперативная хирургия. И.И. Каган, С.В. Чемезов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

- Слюнные железы. Болезни и травмы. В.В. Афанасьев. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

- Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и шеи. А.Г. Шаргородский. М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001.

УЗИ сканер WS80

Ультразвуковое исследование челюстно-лицевой области

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.

Ультразвуковой метод исследования прочно вошел в общую диагностическую практику, его роль трудно переоценить. Современный подход к диагностике заболеваний в клинике внутренних болезней немыслим без ультразвукового исследования органов брюшной полости (в том числе забрюшинного пространства и малого таза), щитовидной железы, молочных желез, сердца и сосудов.

По сравнению с перечисленными выше направлениями применения эхо графии ультразвуковое исследование челюстно-лицевой области выполняется существенно реже. Это связано, с одной стороны, с клинической обособленностью стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, не позволяющей врачам ультразвуковой диагностики общей практики получить достаточный опыт исследований данной области, а с другой - с некоторым консерватизмом стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, считающих основным для них диагностическим методом рентгенологическое исследование. Их скептицизм в отношении ультразвукового исследования основан на том, что практически все мягкотканные структуры челюстно-лицевой области доступны пальпации, а кожа и слизистые оболочки - осмотру.

Однако, отдавая дань истории развития ультразвуковой диагностики, необходимо упомянуть, что объектом самых первых (тогда еще одномерных - в А-режиме) эхографических исследований, выполненных группой исследователей под руководством D. Howry в 1955 г., были околоушные железы.

УЗИ мягких тканей лица и шеи в его современном варианте не требует применения каких либо специальных ультразвуковых сканеров или датчиков и может быть выполнено на оборудовании, предназначенном для исследования периферических структур: вполне достаточными являются линейные датчики с частотой колебаний 5,0-7,5-9,0 МГц. Чрескожная эхография обладает достаточно высокой информативностью и в основном удовлетворяет запросам клиницистов: практически все отделы лица и шеи (включая тело и корень языка) доступны эхографическому исследованию с использованием наружных датчиков. Недоступными являются лишь верхние отделы окологлоточного пространства и крылочелюстное пространство, экранируемые ветвью нижней челюсти.

Возрастных ограничений и специальной подготовки пациента к проведению эхографического исследования не требуется.

Для врача ультразвуковой диагностики челюстно-лицевая область может представлять большой профессиональный интерес, поскольку здесь встречаются заболевания всех нозологических групп (от воспалительных, аутоиммунных и дегенеративно-дистрофических до опухолевых), а также разнообразные пороки развития (ангиодисплазии, лимфангиомы, врожденные кисты). Дифференциально диагностические сложности увеличиваются из-за того, что челюстно-лицевая область является зоной массивного инфицирования и существование первично невоспалительных заболеваний нередко маскируется присоединением воспали тельного процесса со всем спектром (от стертых до клинически выраженных) его признаков.

Сложность анатомического строения челюстно-лицевой области создает дополнительные трудности для трактовки результатов ультразвукового исследования. Вместе с тем анатомическая детализация имеет большое значение, поскольку определение органопринадлежности патологического процесса и уточнение топографо-анатомических особенностей его распространения являются одной из важнейших задач диагностики наряду с идентификацией нозологической формы заболевания. Этот момент приобретает особую актуальность, если учитывать, что при операциях именно на челюстно-лицевой области перед хирургами особенно остро стоит задача поиска компромисса между выбором оптимального доступа для осуществления максимально возможной радикальности вмешательства и нанесением возможно меньшего эстетического ущерба лицу пациента.

Частные вопросы диагностики

В настоящее время благодаря внедрению ультразвуковых диагностических технологий в акушерскую практику челюстно-лицевая область становится объектом врачебного интереса еще до рождения ребенка. Это делает доступным внутриутробное выявление расщелин и других пороков развития лица и шеи плода, ряда синдромов, имеющих лице вые признаки (синдромы Дауна, Турнера, Гольденхара и т.д.), а также распознавание тератом, гемангиом и лимфангиом плода.

Своевременное обнаружение этих изменений заставляет в ряде случаев пересмотреть подход к тактике ведения беременности или предусмотреть необходимость выполнения определенных организационно-тактических и лечебных мероприятий в перинатальном и неонатальном периодах. Это касается, в частности, расширения акушерской бригады с привлечением челюстно-лицевых хирургов для оказания возможно более ранней специализированной помощи.

Ультразвуковое исследование вносит существенный вклад в диагностику за болеваний больших слюнных желез.

При воспалительных заболеваниях околоушных желез эхография позволяет провести дифференциальную диагностику различных форм паротита, выявить сиалодохит - воспаление в протоках слюнных желез, распознать воспаление внутрижелезистых лимфатических узлов (лимфаденит) и уточнить его стадию. Все это по существу является разграничением хирургической и нехирургической патологии околоушных желез (рис. 1-7).

Читайте также: