УЗИ, ЭхоКГ при тератоме перикарда у плода

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 22.01.2026

В различных областях медицины ультразвуковое исследование внутренних органов является основным методом диагностики.

УЗИ сердца в кардиологии называется эхокардиография. Исследование позволяет выявить изменения, аномалии, нарушения и пороки развития в работе сердца. Процедура безболезненная, неинвазивная, может быть назначена людям всех возрастов и даже беременным женщинам. Исследование сердца ультразвуком проводится уже на стадии внутриутробного развития плода.

Для обследования используется специальное оборудование - УЗИ аппарат или сканер. На кожу пациента наносится особый гель, который способствует лучшему проникновению ультразвука в мышцы сердца и другие структуры, прикрепляется датчик. Данные отображаются на мониторе и автоматически фиксируются.

Процедура длится от 30 до 60 минут. Эхокардиография проводится кардиологом, а также по направлению пульмонолога, невролога, эндокринолога, гинеколога.

Врач назначает обследование в случаях, если пациент имеет жалобы на головокружение, отдышку, боли в груди, слабость, аритмию, тахикардию, повышенное артериальное давление, признаки сердечной недостаточности, обмороки. Людям, перенесшим кардиологические операции, инфаркт необходимо проходить процедуру один раз в год.

Эхокардиография применяется для:

- определения шумов,

- диагностики состояния клапанов,

- обнаружения изменений в структурах,

- оценки работы отделов сердца у людей с хроническими заболеваниями,

- обнаружения скопления жидкости,

- оценки и мониторинга врожденных дефектов, кровотока, состояния кровеносных сосудов,

- обнаружения тромбов в камерах

УЗИ сердца показывает состояние перикарда, миокарда, сосудов, митральный клапан, стенки желудочков.

Во время процедуры кардиолог фиксирует полученные показания. Расшифровка данных дает возможность выявить заболевания, отклонения, патологии, аномалии в работе сердца. На основе полученной информации врач ставит диагноз, назначает лечение. Зачастую дополнительно к эхокардиографии назначают допплерографию. Данная процедура позволяет увидеть направление движения, определить скорость, турбулентность потока крови в камерах сердца.

Врач делает заключение в протоколе результатов диагностики, где отображаются данные, полученные с УЗИ аппарата.

С помощью эхокардиографии диагностируют:

- предынфарктное состояние;

- сердечную недостаточность;

- ишемическую болезнь;

- инфаркт миокарда;

- гипертонию, гипотонию;

- пороки сердца;

- нарушения ритма;

- кардиомиопатию;

- миокардит, перикардит;

- вегето-сосудистую дистонию;

- ревматизм.

В целях получения данных о работе сердца с физической нагрузкой проводят Стресс- эхокардиографию. Пациенту дают определенную физическую нагрузку или вызывают усиленную работу сердечной мышцы с помощью препаратов, снимают показания.

Довольно редко в практике встречаются случаи, когда провести стандартную процедуру УЗИ сердца не возможно: деформация грудной клетки, наличие клапанов-протезов, слой подкожно-жировой клетчатки, обильное оволосенение. В таком случае, проводится чреспищеводная (трансэзофагеальная) эхокардиография.

Типы эхокардиографии:

- Одномерная в М-режиме. Датчик подает волны вдоль одной выбранной оси. На монитор выводится изображение - вид сверху. Дает возможность увидеть аорту, предсердие, желудочки.

- Двухмерная. Дает возможность получить изображение в двух плоскостях, сделать анализ движения структур.

Провести полный и точный анализ расшифровки кардиограммы и составить заключение может только врач-кардиолог.

Нормы УЗИ сердца:

Левый желудочек

- масса миокарда (мужчины: 135-182 г; женщины: 95-141 г)

- индекс массы миокарда (мужчины: 71-94 г/м2; женщины: 71-80 г/м2)

- объем в состоянии покоя (мужчины: 65-193 мл; женщины: 59-136 мл)

- размер в состоянии покоя (мужчины: 5,7 см; женщины: 4,6 см)

- размер во время сокращения (мужчины: 4,3 см; женщины: 3,1см)

- толщина стенки вне сокращений сердца при работе: 1,1 см. Показатель 1,6 см свидетельствует о гипертрофии

- фракция выброса не менее 55-60%. Показатель указывает на объем крови, который при каждом сокращении выбрасывает сердце. Меньшее значение говорит о сердечной недостаточности

- ударный объем: 60-100 мл (количество крови, выбрасываемой за одно сокращение)

Правый желудочек

- толщина стенки 5 мм

- индекс размера 0,75 - 1,25 см/м2

- размер в состоянии покоя 0,75 - 1,1 см

Клапаны

- Уменьшение диаметра отверстия клапана, затруднение прокачивания крови свидетельствует о стенозе

- Сердечную недостаточность диагностируют в случае, если створки клапана препятствуют обратному движению крови, не выполняют возложенную функцию

Перикард

- Норма жидкости 10-30 мл. При показателе свыше 500 нормальная работа сердца затруднена. Возможно начало воспалительного процесса - перекардита, скопление жидкости, образование спайки сердца и околосердечной сумки.

Проведение процедуры УЗИ сердца помогает обнаружить заболевания сердечнососудистой системы на ранней стадии и вовремя принять необходимые меры.

Статьи

Прецизионный хирургический микроскоп Leica M530 OHX для нейрохирургии и пластической реконструктивной хирургии

Патологии сердца плода, которые можно определить на скрининговом УЗИ

Основные пороки сердца у плода формируются в 1 триместре беременности на сроке 12-14 недель. Это может быть реакция на внешние факторы либо генетические проблемы. К этому сроку происходит формирование сердечной мышцы плода, поэтому будущей матери необходимо пройти УЗИ обследование на выявление патологий органа.

Во внутриутробном развитии пороки сердца возникают как реакция организма на нарушение плацентарного кровообращения либо воздействие канцерогенных веществ (формальдегиды, никотин, токсические вещества).

Аномалии положения сердца плода

Среди аномалий расположения сердца выделяют эктопию сердца (размещение вне грудной клетки). К таким патологиям относят декстрокардию (смещение сердца в правую сторону относительно нормального положения) и мезокардию (расположение сердца не с левой стороны грудины, а по срединной линии тела).

Эктопия сердца у плода возникает на сроке 14-18 дней с момента зачатия мезадерма начинает развиваться неправильно, что вызывает неправильное срастание брюшной стенки. У плода либо отсутствует диафрагма вообще, либо нет диафрагмального сегмента перикарда.

Из-за отверстия в стенке между правым и левым желудочком слышны интракардиальные шумы. Также у плода эктопия сердца нередко сопровождается другими аномалиями — гидроцефалией, энцефалоцеле и пр.

Надо сказать, что существует высокая вероятность ошибочного диагноза по установки положения сердца. При тазовом предлежании плода на УЗИ сердца визуализируется справа, хотя на самом деле оно располагается в положенном месте.

В 71% случаев эктопия сердца вызывается плевральным выпотом, кистозным аденоматозным пороком развития лёгкого, диафрагмальной грыжей.

Различают четыре вида эктопии:

- абдоминальная (сердце находится в брюшине);

- грудная (сердце выходит наружу через дефекты грудины);

- торакоабдоминальная (пентада Кантрелла — сложнейшая патология, имеющая комплекс отклонений от нормы);

- шейная (сердце смещается в область сердца).

Грудная эктопия встречается в 55-60% случаев, торакоабдоминальная — в 38%, шейная — почти в 3%. Выживаемость составляет около 10%. В большинстве случаев при эктопии младенец либо рождается мёртвым, либо умирает сразу после рождения.

Патология сопровождается смещением других внутренних органов, которые не защищены от механических повреждений и подвержены инфекциям и вирусам больше обычного.

Врождённые дефекты сердца

Пять наиболее встречаемых дефектов — это тетрада Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, транспозиция магистральных сосудов, коарктация аорты, гипоплазия левых камер.

Оптимальным сроком для проведения ультразвуковой диагностики сердца плода считается период 24-26 недель беременности. Именно в это время анатомические структуры сердца максимально визуализируются, а на более ранних сроках можно увидеть только явные и глобальные пороки сердца.

Наиболее информативен ультразвуковой осмотр 4-камерного среза сердца. После которого при любом отклонении от нормы женщина отправляется на более детальное обследование плода с использованием допплеровской эхокардиографии. Также проводится кариотипирование, потому что в 30% случаев аномалии являются результатом хромосомных нарушений.

Что выявляет УЗИ

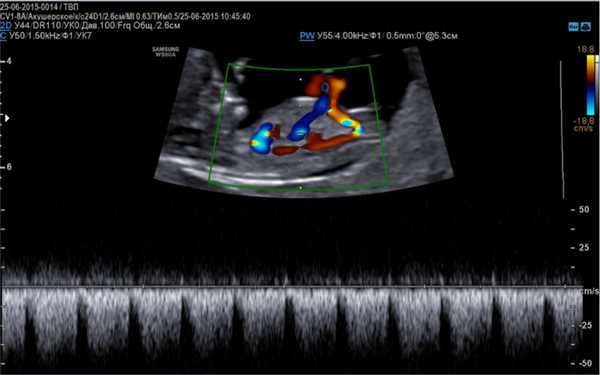

В нашей клинике используется современное 4D оборудование, имеющее допплеровский режим. С его помощью можно получить изображение 3-х главных сосудов — верхней полой вены, лёгочного ствола и восходящей аорты. Во время обследования выявляется не только расположение сосудов, но и их диаметр и другие параметры.

На экране монитора будут видны следующие патологии плода:

- Уменьшение диаметра аорты при расширении лёгочного ствола можно говорить об гипоплазии (недоразвитости) левых отделов сердца малыша, отвечающих за начало кровообращения;

- Уменьшение ствола лёгочной артерии в размерах при сохранении в норме диаметров аорты и верхней полой вены указывает на стеноз (сужение) лёгочной артерии. У плода выявляются только выраженные формы;

- Маленький диаметр аорты при нормальном 4-камерном строении сердца является следствием коарктации аорты (сужение аорты сердца в определённом сегменте);

- Визуализация 2 сосудов вместо 3 может быть следствием соединения сосудов в общий артериальный ствол;

- Смещение аорты вперёд или правее лёгочной артерии наблюдается при транспозиции магистральных сосудов;

- Диаметр аорты расширен, но при этом сужен диаметр лёгочной артерии, а аорта смещена вперёд. Это может является тетрадой Фалло (очень тяжёлая сочетанная аномалия сердца). Проблема включает в себя стеноз или гипертрофию выходного отдела правого желудочка, дефект межжелудочковой перегородки, декстропозицию аорты (отхождение в правую сторону). Диагностика плода крайне затруднительна, поэтому на помощь приходит допплеровский режим, помогающий визуализировать поток крови в аорту из обоих желудочков;

- Гипоплазия (недоразвитость) правых камер сердца определяется по уменьшению их размеров относительно левых камер. Эта патология сопровождается обычно дисплазией (провисанием или выбуханием) митрального клапана;

- Общий предсердно-желудочковый канал виден как дефект перегородки сердца с расщеплением атриовентрикулярного клапана;

- Гипопластический синдром левых отделов сердца проявляется в виде недоразвития желудочка и митрального и аортального клапанов;

- Единственный желудочек также не является нормой, потому что их должно быть два и они хорошо просматриваются в четырёхкамерном срезе;

- При недоразвитости трёхстворчатого клапана кровь из правого предсердия не попадает в левое, что хорошо видно при допплеровском исследовании;

- Со 2 триместра фиброэластоз эндокарда визуализируется как утолщение миокарда и ухудшении его сокращения;

- Недоразвитие миокарда одного из желудочков (аномалия Уля) заметна на 2 триместре.

Какие патологии сердца у плода сложно выявить на скрининговом УЗИ

Трудности в диагностике заболеваний сердца на УЗИ вызывают следующие патологии органа:

- дефект межпредсердной перегородки;

- дефект межжелудочковой перегородки;

- транспозиция главных артерий.

При подозрении на их наличие, пациентка должна регулярно наблюдаться и соблюдать все рекомендации гинеколога.

Опухоли сердца у детей

Экспертный класс по доступной цене. Монокристальные датчики, полноэкранный режим отображения, эластография, 3D/4D в корпусе ноутбука. Гибкая трансформация в стационарный сканер при наличии тележки.

Введение

По данным секционных исследований, опухоли сердца выявляются в 0,0017 - 0,28% всех аутопсий. Метастатические (вторичные) опухоли встречаются в 10-40 раз чаще [1].

Возможности современных методов визуализации, достижения кардиохирургии перевели проблему в разряд клинических. Самая большая группа опухолей сердца представлена доброкачественными рабдомиомами, фибромами, тератомами и миксомами. Злокачественные опухоли встречаются в 3 раза реже. Обычно это саркомы, из них чаще регистрируется ангиосаркома, поражающая преимущественно мальчиков, быстро и массивно метастазирующая по кровеносным сосудам [2].

Несмотря на значительные успехи в выявлении опухолей сердца, внедрение в повседневную практику эхокардиографии, магнитно-резонансной томографии, опыт прижизненной диагностики этой патологии в детском возрасте незначителен. Мы располагаем собственными данными успешной диагностики опухолей сердца, которые представлены в настоящей работе.

Доброкачественные опу холи встречаются в 75% всех случаев первичных опухолей сердца.

Рабдомиомы - самые частые опухоли сердца у детей. В 50-80% случаев они сочетаются с туберозным склерозом. Гистологически представлены крупными веретеновидными вакуолизированными клетками с большими запасами гликогена, сдвинутым на периферию ядром и гранулярной цитоплазмой. Макроскопически рабдомиомы нередко множественные, серо-желтого цвета, размером от мелкой горошины до гигантского относительно сердца узла, поражают стенки камер сердца и перегородки, могут распространяться как в полость желудочка (рис. 1), так и экстракардиально (рис. 2).

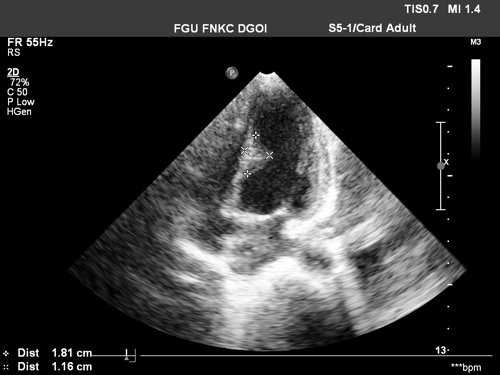

Рис. 1. Опухоль сердца (обозначена маркерами), исходящая из межжелудочковой перегородки в полость левого желудочка.

Рис. 2. Опухоль левого желудочка, распространяющаяся в основном экстракардиально и исходящая из стенки левого желудочка с переходом на межжелудочковую перегородку.

Тератомы сердца редко бывают злокачественными. Опухоль построена из всех трех эмбриональных тканей и, как правило, растет в переднее средостение, исходя обычно из перикарда. Тератомы могут формироваться в межкамерных перегородках сердца, правых предсердии и желудочке. У новорожденных объем опухоли может превышать объем сердца.

Фибромы выглядят как одиночные образования в свободной стенке левого желудочка (редко - межжелудочковой перегородки), в 40% обнаруживаются у детей 1-го года жизни.

Миксомы построены из перегруженных липидами многоядерных клеток, погруженных в миксоидную строму, богатую гликозаминогликанами. Клетки располагаются группами вокруг сосудов. В 10% случаев в опухоли обнаруживаются депозиты кальция. Миксомы свойственны подросткам (рис. 3), у детей встречаются редко. Более 80% всех миксом исходят из межпредсердной перегородки и митрального клапана. Миксома может быть как спорадической (90% случаев), так и семейной опухолью (10%), наследуемой аутосомно-доминантно (миксомный синдром) в рамках синдрома Карнея [3, 4]. При семейном варианте миксома обычно множественная и склонна к рецидивированию [5, 6].

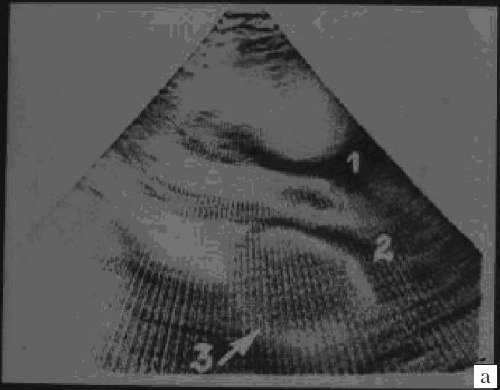

Рис. 3. Миксома левого предсердия.

а) 1 и 2 - стенка аорты, 3 - миксома.

б) Макропрепарат удаленной миксомы.

В противоположность спорадическим вариантам миксомы, семейные случаи чаще регистрируются у детей и у лиц женского пола. 70-75% всех случаев синдрома Карнея обусловлены мутацией онкосупрессорного гена PRKAR1A на хромосоме 17q23-q24, действующего за счет белка 1А регуляторной субъединицы протеинкиназы А. Реже синдром Карнея обусловлен мутацией на хромосоме 2p16. Фенотипически различий двух генетических вариантов синдрома нет. У больных с синдромом Карнея и миксомой обнаруживается мутация гена протеин киназы А 9. Синдром проявляется множественным лентигенезом с преимущественным расположением пигментных пятен на лице, веках, конъюнктиве, слизистой рта. Характерна эндокринная гиперактивность. Собственно миксома, кроме сердечной недостаточности может проявляться лихорадкой, болями в суставах, одышкой, грубым диастолическим шумом и "опухолевым щелчком": ударом опухоли о створки клапана. Рыхлость миксоматозной ткани часто ведет к эмболиям.

Ангиомы (гемангиомы или, крайне редко, лимфангиомы) происходят из пролиферирующих эндотелиальных клеток [10, 11]. Инфильтрация межжелудочковой перегородки может привести к полной блокаде проводящей системы. Осложнением гемангиом является геморрагическая тампонада сердца.

Липомы, лейомиомы, мезотелиомы, фиброэластомы встречаются крайне редко.

Злокачественные опу холи составляют 25% первичных опухолей сердца. Саркомы происходят из мезенхимальных клеток, чаще возникают в правом предсердии, у детей встречаются редко. Для них типичны гистологическое разнообразие, агрессивный рост, интенсивность метастазирования. Очень редко встречаются рабдомиосаркомы, характеризующиеся инвазивным ростом и метастазированием. Подавляющее большинство всех случаев рабдомиосарком обнаруживается у детей, что объясняется их происхождением из эмбриональных клеток. Фибросаркомы построены из сплетающихся тяжей веретеновидных клеток с удлиненными ядрами и многочисленными митозами, поражают несколько камер сердца, в узлах опухоли четко определяются очаги кровоизлияний и некрозов. Ангиосаркомы, самые частые злокачественные опухоли сердца, построены из многочисленных сосудистых канальцев разного диаметра, образованных атипичными эндотелиоцитами.

В единичных случаях описаны лимфомы, гистиоцитомы, лейомиоскаркомы, липосаркомы и остеогенные саркомы 12.

Клиническая картина опухолей сердца неспецифична и определяется не столько гистологическим типом, сколько локализацией и паранеопластическими реакциями, имитирующими системные заболевания. В наших наблюдениях первоначально ошибочными диагнозами были ревматоидный артрит, геморрагический васкулит, эпилепсия, пневмония. Доброкачественные опухоли, расположенные в области выносных трактов или в области притока, изменяя естественное течение крови, могут дать более яркую симптоматику, чем злокачественные. Опухоли в правых отделах сердца быстро проявляются общей слабостью, одышкой, югуллярным пульсом, синдромом нижней полой вены, отеками, асцитом. Опухоли левых отделов сердца манифестируют непродуктивным кашлем, лихорадкой, ознобами, одышкой, головокружениями, холодными потами при нагрузке или ночью. Опухоль, расположенная в полости левых желудочка или предсердия, способна быть источником эмболов с неожиданными эпизодами ишемии мозга с судорогами или нарушением кровообращения по периферическим сосудам. Первыми общими симтомами у детей грудного и младшего возраста могут быть беспокойство, потеря аппетита, замедление развития. В любом возрасте типичны периоды бледности, тахикардии, одышки, кровохарканье, обмороки. Инвазивный рост опухоли может быть причиной нарушений ритма, проводимости и коронарного кровотока [15]. У нашей 4-месячной пациентки на ЭКГ регистрировались инфарктоподобные изменения миокарда в переднебоковой стенке и верхушке левого желудочка.

Результаты клинического обследования зависят от локализации опухоли. Общими проявлениями опухолей сердца могут быть лихорадка, сердечная недостаточность, возникновение нового шума в сердце, усиление или появление нового тембра уже существовавшего шума, нарушения ритма, перикардиальный выпот. Праворасположенные опухоли быстро манифестируют сердечной недостаточностью, отеками, югуллярным пульсом, перикардиальным выпотом, асцитом, гепатомегалией, синдромом нижней полой вены, эмболией сосудов легких. Леворасположенные опухоли могут манифестировать обмороками, нарушениями мозгового кровообращения, эмболизацией периферических сосудов. У подростков возможны непродуктивный кашель и кровохарканье. Для миксомы левого предсердия характерен диастолический хлопок (за счет удара миксомы о створки клапана) или диастолический шум при внедрении миксомы в левое атриовентрикулярное отверстие. В наших наблюдениях 45% всех случаев опухолей сердца приходились на детей первых 3 мес жизни и все опухоли сердца у детей первых 7 лет жизни были представлены рабдомиомами. Миксомы встречались у детей 10 лет и старше.

Электрокардиография выявляет неспецифические изменения: изменения сегмента ST-T (нередко регистрируются при обструктивных вариантах рабдомиом или фибром), снижение вольтажа QRS (особенно при перикардиальном выпоте), нарушения ритма (при опухолях аритмии очень плохо отвечают на терапию) и проводимости.

Лабораторные исследования информативны только при дифференциальной диагностике. При опухолях сердца возможно повышение СОЭ, параспецифические сдвиги в формуле крови. При застое в большом круге кровообращения повышается активность печеночных трансаминаз. Активность миокардиальной фракции креатинкиназы отражает прежде всего дисфункцию миокарда, но не злокачественность или доброкачественность опухоли.

Дифференциальная диагностика проводится с пороками сердца, кардитами, кардиомиопатиями, фиброэластозом миокарда, идиопатической легочной гипертензией и другими состояниями, проявления которых могут симулироваться опухолью сердца.

Рентгенография грудной клетки позволяет выявить увеличение размеров сердца, застой в малом круге кровообращения, кальцинаты.

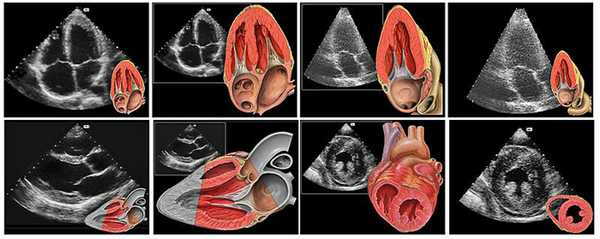

Эхокардиография (ЭхоКГ) - первый и ведущий метод диагностики опухолей сердца. При минимальных стоимости исследования и временных затратах возможно получение полной информации о наличии объемного образования сердца, распространении его в полости сердца, экстракардиально или инвазивно внутримиокардиально, размерах образования, состоянии оболочек сердца, клапанного аппарата, степени дисфункции миокарда. Эхографически опухоль выглядит как деформация стенки сердца или, в случаях внутриполостных миксом, как объемное образование. При наличии ножки миксома может пролабировать в соседнюю камеру под действием потока крови. В таких случаях ранее при М-режиме изображения описывали в период диастолы множественные линейные эхосигналы (феномен "монетных столбиков") между створками митрального клапана. Трудности возможны при небольших опухолях, особенно внутримиокардиальных, для которых и характерны упорные нарушения ритма. Но само по себе эхографическое заключение не позволяет абсолютно достоверно говорить о типе объемного образования. Например, обнаружение округлого образования в левом предсердии с высокой достоверностью свидетельствует в пользу миксомы, но возможен и шаровидный тромб.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) наиболее информативная визуализирующая методика диагностики опухолей сердца [16], позволяющая точнее, чем ЭхоКГ, установить размеры и распространенность опухоли, представить объемную реконструкцию и дифференцировать опухоль от тромба.

Заключение

Таким образом, первичные опухоли сердца у детей и подростков характеризуются неспецифической полиморфной клинической картиной. Первым методом диагностики является УЗИ сердца, способное выявить объемное образование, оценить его размеры, связь со структурами сердца. По данным ЭхоКГ, без клинической интерпретации, других визуализационных методик и гистологического исследования делать безоговорочные заключения о типе объемного образования невозможно. Клиническая интерпретация полученных данных позволяет провести дифференциальную диагностику и выбрать наиболее оправданный метод лечения.

Литература

УЗИ аппарат HM70A

Эхо-КГ (эхокардиография) плода

Эхо кг плода является современным методом диагностики сердечно-сосудистой системы. Суть метода заключается в определении возможных патологических изменений в формировании сердца плода, которые визуализируются при помощи высокочастотных волн. Процедуру проводят по показаниям, в тех случаях, когда во время прохождения плановой УЗИ диагностики у беременной было выявлено отклонения от нормы. Какие ещё существуют показания к проведению исследования, и как оно осуществляется?

Основная характеристика метода

Эхокардиография плода - это не инвазивный метод исследования, способный визуализировать сердце и сосуды в период внутриутробного развития ребенка при помощи ультразвуковых волн. Современные технологии позволяют применять в пренатальной диагностике высокоточные и безопасные аппараты, которые гарантируют безопасность при проведении данного исследования.

Сделать качественный скрининг затруднительно женщинам с избыточной массой тела, так как толстый слой жировой клетчатки хуже пропускает ультразвук

Основой для качественной диагностики является наличие программы, позволяющей определить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы на приборе, оснащенным специальным датчиком, имеющим частоту сканирования не менее 5 МГц, а также цветное картирование системы кровообращения и доплер.

Эхо кг плода позволяет определить следующие параметры:

- частоту сокращений сердца;

- проходимость кровеносных сосудов;

- скорость и направленность движения крови по сосудам;

- соотношение объема поступающей и выходящей из аорты крови.

Фетальная диагностика должна осуществляться перинатальными экспертами, имеющими сертифицированную специализацию для выполнения методики. Как правило, это кардиологи и акушеры-гинекологи.

Показания к проведению скрининга

Эхокардиография плода не входит в перечень обязательных исследований при беременности, она назначается для подтверждения или опровержения диагноза после прохождения планового ультразвука на 10-й - 12-й неделях.

Обязательным показанием к проведению скрининга являются беременные, у которых определяют отклонения в количестве околоплодных вод

Эхокардиографию плода назначают при наличии патологических состояний в анамнезе женщины:

- Системные и эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотериоз, васкулит, красная волчанка).

- Повышенный риск хромосомных патологий у плода (они выявляются на первом триместре беременности при прохождении комплексного анализа).

- Наличие ребенка от предыдущей беременности с врожденным пороком сердца.

- Предыдущая беременность закончилась самопроизвольным выкидышем.

- Настоящая беременность протекает с осложнениями (задержка в росте плода, фетоплацентарная недостаточность).

- Многоплодие (относятся и женщины, зачавшие при помощи искусственного оплодотворения).

- Перенесенные инфекционные заболевания в период вынашивания ребенка (герпес, краснуха, ветряная оспа, токсоплазмоз).

- Прием тератогенных медикаментов в первом триместре (антибиотики, ингибиторы МАО, противосудорожные средства, фенобарбитал).

- Возрастная категория женщин старше 35 лет.

Виды эхокардиографии

Методика включает в себя несколько разновидностей техник, которые зависят от используемого оборудования, и цели диагностики:

- Двухмерная диагностика позволяет изучить основные анатомические структуры сердца плода, на данный момент высокая четкость и визуализации способны выявить малейшие изменения.

- Одномерное исследование определяет параметры, функциональную способность и анатомическое строение клапанов, створок и стенок рабочего органа в процессе их деятельности.

- Доплер эхокардиография, более расширенная методика, определяющая гемодинамику, ритмичность и сократительную способность сердца, направленность тока крови по сосудам.

Визуализация анатомических структур сердца плода при эхо кг

Данные виды исследования также позволяют оценить количество циркулирующей крови, степень сужения артерий, минутный выброс, что является важным диагностическим критерием в диагностике патологий сердца.

Выявление патологии

Заподозрить наличие дефекта сердца можно и на ранних сроках вынашивания плода. Так, во время первого скрининга на 12-й - 14-й неделе специалист должен тщательно осмотреть камеры органа, дугу аорты. При подозрении на какие-либо патологические изменения женщина направляется на УЗИ-экспертизу, где находится под присмотром узких специалистов.

Венозный проток является основным маркером при выявлении дефектов ёще при прохождении первого скрининга

В случае подтверждения порока сердца родителям будущего малыша необходимо выяснить степень тяжести патологических проявлений, поскольку некоторые дефекты не приносят существенного вреда. Так, незначительные дефекты в мышечном или мембранном слое межжелудочковой перегородки считаются менее опасными. Данный вид дефекта наиболее часто встречается на эхокардиографии, однако отверстия могут закрыться до момента рождения плода или после него. Дети находятся на учете и постоянно проходят осмотр кардиолога до момента закрытия дефекта.

Выявление порока конотрункуса, основы для построения аорты и легочной артерии вместе с желудочками, чаще всего имеет неблагополучный прогноз и требует неотложного хирургического вмешательства.

Специалист, чтобы определить наличие порока на эхо кг плода при беременности, должен провести осмотр, согласно лекции Международного сообщества гинекологов, по следующим пунктам:

- Определение расположения плода в полости матки.

- Обозначение оси сердца.

- Установление соотношения окружности грудной клетки к переднезаднему размеру сердца.

- Срезы органа.

- Способность перегородок отражать звуковые волны.

- Функциональное состояние створок клапанов.

- Артерии, обеспечивающие доступ крови к сердцу и другим органам.

Если у беременной на эхокардиографии идентифицировали тяжелую сердечную патологию, то необходимо провести дополнительный скрининг для исключения или подтверждения диагноза через 7-10 дней.

Как осуществляется процедура?

Сделать эхо кг можно с помощью цветного аппарата ультразвуковой диагностики и прибором для допплерографии. На ранних сроках вынашивания ребенка применяется вагинальный метод исследования матки. Длительность процедуры составляет около 40-45 минут, однако при подозрении на патологию диагностика может несколько продлиться.

При правильном расположении плода в матке женщине достаточно занять горизонтальное положение на спине

Алгоритм того как, делают эхо кг плода:

- Женщина принимает горизонтальное положение на спине с вытянутыми ногами.

- На область живота наносится небольшое количество геля, улучшающего качество визуализации органов на мониторе.

- Затем на животе беременной закрепляется датчик.

Тактика ведения при выявлении патологии

В зависимости от результатов скрининга специалисты могут применить следующие подходы в ведении беременной:

- Прерывание беременности (при тяжелых дефектах, которые не совместимы с жизнедеятельностью ребенка вне утробы).

- Неотложное оперативное вмешательство (совместимые с жизнью, тяжелые патологии, при которых требуется срочная операция в специализированных учреждениях).

- Постоянный мониторинг состояния плода (незначительные патологические изменения требуют постоянного контроля и коррекции привычного образа жизни женщины).

Таким образом, данный вид исследования достаточно результативный, так как обладает высокой чувствительностью. Он позволяет снизить риск рождения детей с несовместимыми с жизнью патологиями сердца, а также дает возможность проведения своевременной операции.

Отзывы

Екатерина, 25 лет

При прохождении второго скрининга на 20-й неделе врач выявил дополнительную хорду. Гинеколог отправила пройти эхо кг, спустя 7 дней после УЗИ. Процедура заняла около 15 минут, после чего выдали заключение на руки. По результатам скрининга оказалось, что это особенность строения сердца, а так все параметры в норме.

Валентина, 36 лет

Данный скрининг проходила на 24-й неделе беременности, поскольку относилась к группе риска (у меня сахарный диабет). Процедуру делала в специализированной платной клинике, где работает высококвалифицированный кардиолог. Мне сделали допплер эхокардиографию, она показала не только строение сердца, но и ток крови по артериям, ведущим к сердцу. По результатам пороков не выявлено.

Анна, 27 лет

При прохождении УЗИ на 22-й неделе врач выявил дефект в межжелудочковой перегородке. Мне выписали направление на эхокардиографию, которую я прошла спустя 12 дней. По результатам скрининга диагноз подтвердился, у ребеночка определили малый мембранозный дефект ДМЖП. Меня поставили на учет к кардиологу, у которого я постоянно проходила обследование. Сразу после рождения дефект самопроизвольно закрылся, так как был небольшой в диаметре.

Закономерности изменений показателей ультразвукового исследования при врожденных пороках сердца у плода в зависимости от особенностей внутрисердечной гемодинамики антенатального периода

ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России,

Москва.

УЗИ сканер WS80

Идеальный инструмент для пренатальных исследований. Уникальное качество изображения и весь спектр диагностических программ для экспертной оценки здоровья женщины.

Врожденные пороки сердца редко влияют на развитие плода. Впервые это было отмечено в исследованиях B. Mac Mahon и соавт. [1]. Однако есть пороки, не совместимые с жизнью, и после рождения ребенок тотчас погибает. Некоторые врожденные пороки сердца, даже несложные формы, в раннем неонатальном периоде протекают злокачественно, обусловливая развитие декомпенсации кровообращения и дыхательную недостаточность. Главной причиной этого является несовершенство компенсаторных механизмов.

Диагностика врожденных пороков сердца у плода - одна из труднейших задач перинатологии. Многие врожденные пороки сердца, даже сложные, практически не совместимые с жизнью, антенатально не проявляются в силу особенностей внутрисердечной гемодинамики и после рождения становятся катастрофой для жизни ребенка.

Антенатальный период характеризуется особенностями кровообращения, такими как высокое давление в правом желудочке, незначительный объем кровотока в легочной артерии, параллельность работы желудочков сердца, функционирующие артериальный проток и овальное окно, нагнетающие кровь как обходные анастомозы в большой круг кровообращения за счет усиленной работы правого желудочка. Эти особенности внутрисердечной гемодинамики плода, безусловно, должны корректировать характер гемодинамических изменений ультразвуковых показателей сердца в норме и при пороках сердца у плода.

Известно, что у пациентов с врожденными пороками сердца нарушения гемодинамики в результате анатомических изменений в значительной степени влияют на данные ультразвукового сканирования сердца, такие как размеры полостей сердца, степень гипертрофии миокарда, функция клапанного аппарата, сократительная способность миокарда, направленность движения межжелудочковой перегородки.

Метод оценки внутрисердечной гемодинамики базируется на широко известных понятиях о систолической, объемной и смешанной перегрузках сердца, предложенных в 1952 г. E. Cabrera и J. Monroy [2].

В основе разделения использован следующий принцип.

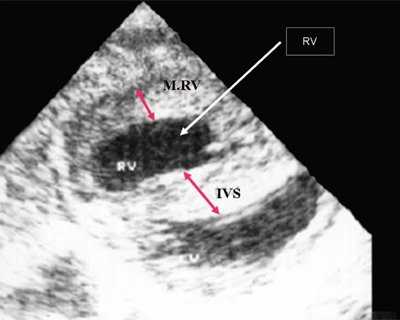

Нагрузка сопротивлением возникает при ситуации, когда выброс крови из желудочков сердца в магистральные сосуды затруднен на уровне полулунных клапанов (стеноз аорты и легочной артерии), подклапанного пространства (идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, подклапанный стеноз аорты или легочной артерии), на протяжении сосудистого русла (коарктация аорты) либо при значительном увеличении выходного сопротивления (синдром Эйзенменгера). В результате затруднения выброса крови резко возрастает напряжение миокарда соответствующего желудочка при относительно стабильном объеме крови, что служит проявлением систолической перегрузки сердца. При систолической перегрузке желудочков сердца независимо от нозологической формы порока полость желудочка, несущего основную нагрузку сопротивлением, умеренно увеличивается в размерах. В ответ на нагрузку сопротивлением на эхокардиограмме выявляется гипертрофия миокарда соответствующего желудочка, и чем больше сопротивление выбросу, тем резче выражена степень гипертрофии миокарда соответствующего желудочка и межжелудочковой перегородки (рис. 1) [3].

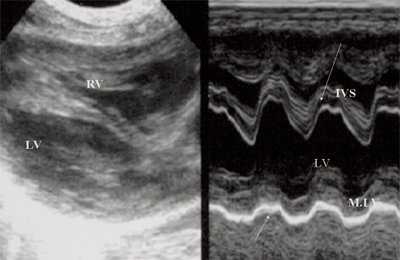

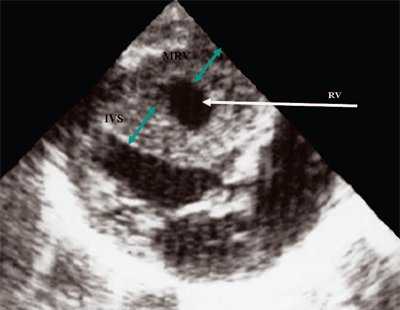

Рис. 1. Систолическая перегрузка правого желудочка. Поперечное сечение желудочков сердца при стенозе легочной артерии. Градиент давления правый желудочек - легочная артерия равен 200 мм рт.ст. Выраженная гипертрофия межжелудочковой перегородки и миокарда передней стенки правого желудочка.

Нагрузка объемом возникает при дополнительном притоке крови в желудочки и в результате шунтирования крови через септальные перегородки или артериальный проток (дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, открытый артериальный проток), а также в результате обратного тока крови через атриовентрикулярные клапаны (клапанная недостаточность).

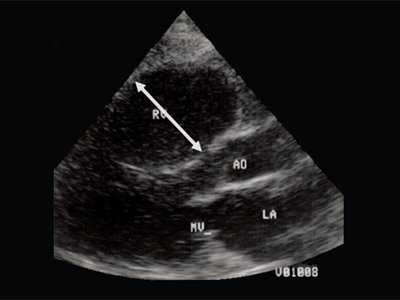

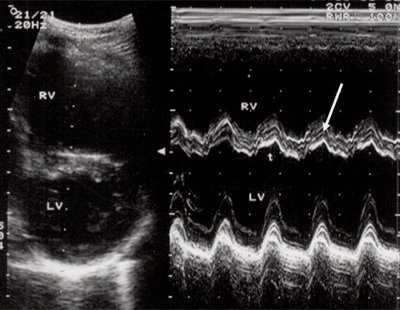

Характерными особенностями выраженной объемной перегрузки правого желудочка являются дилатация желудочка, при которой толщина миокарда не превышает верхней границы нормы, увеличение правого предсердия, парадоксальный характер движения межжелудочковой перегородки и увеличение амплитуды движения трикуспидального клапана (рис. 2, 3).

Рис. 2. Длинная ось сердца. Объемная перегрузка правого желудочка при дефекте межпредсердной перегородки. Объем сброса крови превышает 200% МОС. Отмечается выраженная дилатация правого желудочка.

Рис. 3. Объемная перегрузка правого желудочка при дефекте межпредсердной перегородки. В- и М-сканирование. Стрелкой показан парадоксальный характер движения межжелудочковой перегородки.

Для левого желудочка признаком объемной перегрузки являются увеличение полости левого предсердия и желудочка, а также экскурсии межжелудочковой перегородки и миокарда задней стенки левого желудочка (рис. 4).

Рис. 4. Объемная перегрузка левых отделов сердца. В- и М-сканирование. Отмечается усиление экскурсии межжелудочковой перегородки и миокарда задней стенки левого желудочка.

IVS - межжелудочковая перегородка, MLV - миокард левого желудочка, LV и RV - левый и правый желудочек.

При сочетании нагрузки сопротивлением и объемом возникает смешанная перегрузка (например, при дефекте межжелудочковой перегородки и повышении давления в легочной артерии для правого желудочка систолическая перегрузка сочетается с нагрузкой объемом, для левого желудочка в результате артериальновенозного сброса крови через дефект).

За многолетний период (с 1980 г. по настоящее время) наблюдений в ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России было замечено, что в антенатальном периоде не всегда работают принципы гемодинамических эхокардиографических проявлений врожденного порока сердца, которые ранее были разработаны и представлены в современной литературе 4.

Анализ более 2000 наблюдений врожденных пороков сердца у плода показал, что в ряде наблюдений имеются лишь анатомические изменения, характерные для определенной нозологической формы порока. При других врожденных пороках сердца изменения на эхокардиограмме связаны с характером гемодинамической нагрузки на сердце и аналогичны тому, что наблюдается после рождения. Наконец, в ряде наблюдений врожденных пороков сердца у плода вторичные изменения на эхокардиограмме, вызванные гемодинамическими нарушениями, отличаются от гемодинамических проявлений ультразвуковых показателей у детей и взрослых. Это позволило разделить все врожденные пороки сердца плода на три группы в зависимости от изменений на эхокардиограмме, обусловленных особенностями антенатальной внутрисердечной гемодинамики.

В первую группу вошли пороки сердца, которые, имея отчетливые анатомические проявления патологии, при ультразвуковом исследовании не имеют гемодинамических проявлений врожденного порока сердца. К ним относятся: дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, общий желудочек, простая форма транспозиции магистральных сосудов и также при наличии дефекта межжелудочковой перегородки общий артериальный ствол, двойное отхождение сосудов от желудочков сердца.

- дилатации правого желудочка (см. рис. 2, 3);

- увеличению правого предсердия;

- парадоксальному характеру движения межжелудочковой перегородки (см. рис. 2, 3).

Антенатально при равных величинах давления в желудочках сердца и в предсердиях объемной перегрузки не возникает. В связи с этим ни один из эхокардиографических гемодинамических признаков, используемых у детей и взрослых, не выявляется у плода. К эхокардиографическим проявлениям порока антенатально относится только прямой признак - перерыв ультразвукового луча в области дефекта. Размеры сердца, соотношение размеров желудочков сердца не отличаются от нормы (рис. 5).

Рис. 5. Четырехкамерное сечение сердца плода. Стрелкой указан первичный дефект межпредсердной перегородки (АVS).

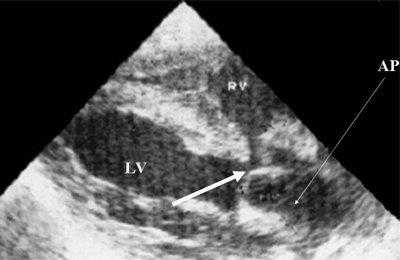

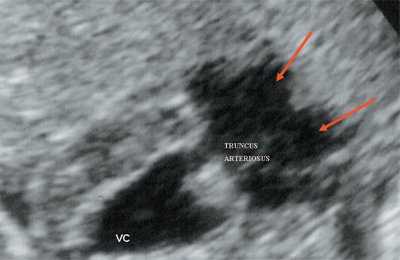

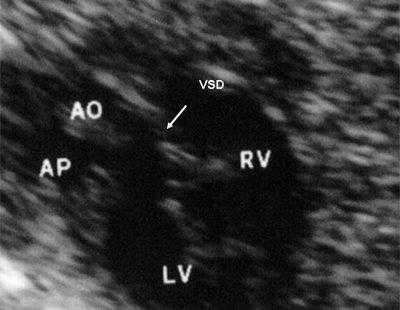

В равной степени это относится к дефекту межжелудочковой перегородки (рис. 6), простой форме транспозиции магистральных сосудов (рис. 7, 8), транспозиции магистральных сосудов с дефектом межжелудочковой перегородки (синдром Тауссиг - Бинга) (рис. 9), общему желудочку (рис. 10), общему артериальному стволу (рис. 10), двойному отхождению сосудов от одного из желудочков сердца (рис. 11).

Рис. 6. Дефект межжелудочковой перегородки. Длинная ось сердца. Стрелками показан дефект межжелудочковой перегородки.

Рис. 7. Транспозиция магистральных сосудов.

Рис. 8. Транспозиция магистральных сосудов, стрелками показаны ветви легочной артерии.

Рис. 9. Синдром Тауссиг - Бинга. Легочная артерия (отмечена стрелкой) расположена над дефектом межжелудочковой перегородки.

Рис. 10. Общий желудочек с отхождением TRUNCUS ARTERIOSUS. Стрелками показано разделение TRUNCUS ARTERIOSUS на аорту и ствол легочной артерии.

Рис. 11. Двойное отхождение магистральных сосудов от левого желудочка. Длинная ось сердца. Магистральные сосуды инвертированы и отходят от левого желудочка. Аорта расположена "верхом" над дефектом межжелудочковой перегородки (стрелка).

LV и RV - левый и правый желудочек, АР - легочная артерия, АО - аорта, VSD - дефект межжелудочковой перегородки.

Таким образом, диагностика перечисленных выше врожденных пороков сердца основывается на знании анатомических изменений, характерных для определенной нозологической формы патологии.

Вторая группа врожденных пороков сердца. При ультразвуковом исследовании регистрируются анатомические и гемодинамические изменения, характерные для определенной нозологической формы порока. В эту группу были отнесены: стеноз аорты, стеноз легочной артерии, врожденный митральный стеноз, транспозиция магистральных сосудов с сужением легочной артерии, обструкция опухолью выходного тракта одного из желудочков, аномалия Эбштейна, синдром гипоплазии правого и левого желудочков сердца, фиброэластоз, преждевременное закрытие овального окна.

Как пример можно разобрать изменения эхокардиографических показателей при клапанном стенозе легочной артерии. Нарушение гемодинамики при изолированном стенозе легочной артерии обусловлено препятствием на пути выброса крови в легочную артерию. Тяжесть стеноза определяется разницей систолического давления в правом желудочке и легочной артерии, т.е. градиентом давления.

При двухмерной эхокардиографии выявляется утолщение створок клапана легочной артерии, экскурсия их уменьшена, а в систолу они образуют купол. Это анатомические проявления порока. К ним добавляются гемодинамические проявления: выраженная гипертрофия миокарда передней стенки правого желудочка и межжелудочковой перегородки, значительно превышающие нормативы. Степень выраженности гипертрофии миокарда правого желудочка зависит от степени стенозирования легочной артерии и соответственно от величины градиента давления. Эти данные получены при сопоставлении результатов ультразвукового сканирования и данных катетеризации полостей сердца у детей [6]. Следует особо отметить, что при выраженной гипертрофии миокарда полость правого желудочка увеличивается незначительно. Отмечается также увеличение размера правого предсердия.

У плода получены аналогичные изменения, зависящие также от степени стенозирования легочной артерии. Полость правого желудочка, как видно на рис. 12, не увеличена. В то же время имеется значительная гипертрофия стенок правого желудочка. Как и в постнатальном периоде отмечено увеличение полости правого предсердия (рис. 13). После рождения при катетеризации полостей сердца в данном наблюдении был выявлен градиент давления на выходе из правого желудочка, равный 200 мм рт.ст.

Рис. 12. Стеноз легочной артерии. Гипертрофия миокарда правого желудочка.

Читайте также:

- Проблемы лабораторной диагностики причины отравления

- Общие сведения о визуализирующих исследованиях

- ЭхоКГ после трансплантации сердца

- Поверхностная пластинка широкой фасции бедра. Глубокая пластинка широкой фасции бедра. Топография широкой фасции. Подкожная щель ( hiatus saphenus ).

- Диагностика множественного рака желудка. Пример множественного рака желудка