Запертая жидкость в вершине пирамиды височной кости - лучевая диагностика

Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.01.2026

Здравствуйте. Меня беспокоят боли в левой половине лица, мрт пазух показало жидкость в пирамидке височной кости, лор ставит отит и назначает антибиотики, подскажите только антибиотики могут помочь или необходима операция?

Ответы врачей

При данном диагнозе назначается антибиотикотерапия. Но при этом должен быть создан консилиум врачей ЛОР-хирургов и нейрохирургов, чтобы решить вопрос об оперативном вмешательстве, так как есть большая вероятность, что антибиотикотерапия может дать незначительные результаты.

Рекомендую вам обратиться в многопрофильную областную больницу в отделении нейрохирургии и совместно с ЛОР-врачами решать вопрос в плановом порядке об оперативном вмешательстве.

Поход к врачу не затягивайте, так как осложнения довольно-таки грозные для жизни.

А кроме осложнения отита, если другие варианты появления там жидкости? И может додиагностику какую-то можно пройти?

Очень часто - это идет как следствие гнойного отита. Но причиной могут быть и другие заболевания: часто перенесенные ОРВИ, последствия травмы головы, как осложнение туберкулеза, когнитивные нарушения различной этиологии, ВИЧ+вирусный гепатит, другая сопутствующая фоновая патология.

Поэтому здесь очень важен подробный сбор анамнеза жизни и болезни.

Диагностику вы и так выполнили в полном объеме, т. е МРТ - это высококачественное обследование.

Т. Е она появиться и изчезнуть не может? Почему-то врач в моем городе не обратил на это внимание даже, сказал что наружний отит и назначил антибиотик, я переживаю что без внимания нельзя всё таки оставить.

Скорее всего, врач предположил осложнение отита , поэтому и был назначения антибиотик. Возможно и подействует антибиотик , а возможно и нет, здесь сложно судить.

Но я всё таки рекомендую вам обратиться к врачам -хирургам , чтобы они более подробно осмотрели снимок и приняли решение об операции или просто вести тактику наблюдения (после антибиотиков) и после приняли решение.

Большое спасибо, обязательно обращусь

Добрый день! У меня такой же диагноз. Подскажите, как протекает Ваше лечение?

По данному вопросу консультацию проводят практикующие врачи. Медицинское образование проверено администрацией сайта. Сервис несёт полную моральную и юридическую ответственность за качество консультаций. Жидкость в пирамиде височной кости консультация врача на тему дается в справочных целях. По итогам полученной консультации, пожалуйста, обратитесь к врачу, в том числе для выявления возможных противопоказаний. По возможности, будьте готовы ответить на дополнительные вопросы. В противном случае консультация будет дана на основе указанной в вопросе информации и иметь предположительный характер. Не занимайтесь самолечением, консультация врача онлайн не заменяет очный осмотр.

Запертая жидкость в вершине пирамиды височной кости - лучевая диагностика

Московский научно-практический центр оториноларингологии Департамента здравоохранения Москвы

Московский научно-практический центр оториноларингологии ДЗ Москвы

Федеральный медико-биологический Центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия, 123098

Хирургическое лечение холестеатомы пирамиды височной кости

Журнал: Вестник оториноларингологии. 2015;80(3): 57‑60

Кратко представлена эпидемиология, классификация, диагностика и современные тенденции хирургического лечения холестеатомы пирамиды височной кости. Описан клинический случай диагностики и хирургического лечения холестеатомы верхушки пирамиды височной кости.

Из всех заболеваний верхушки пирамиды височной кости холестеатома встречается в 3,4—9% случаев. Наиболее часто (в 60%) в этой зоне выявляется холестероловая гранулема. В то же время имеются случаи диагностики мукоцеле, арахноидальных кист, менингиомы, хордомы, ксантомы, кавернозной гемангиомы, аневризм внутренней сонной артерии, фиброзной дисплазии, хондросаркомы и метастатической карциномы. Может симулировать заболевание верхушки пирамиды и асимметричная пневматизация этой локализации [1—5].

Среди больных с холестеатомой височной кости у 2,9% встречается холестеатома пирамиды височной кости. Холестеатома этой локализации может быть первичной (врожденной), происходящей из остатков эмбриональной или аберрантной эпителиальной ткани, или вторичной вследствие инвазии холестеатомы из среднего уха или сосцевидного отростка. Вторичная холестеатома выявляется у 58%, а первичная — у 12% пациентов [2, 6]. В зависимости от локализации холестеатомы в пирамиде височной кости по классификации M. Sanna [7] выделяют пять ее видов: супралабиринтная, инфралабиринтная, массивная лабиринтная, инфралабиринтная с апикальным распространением и апикальная [7]. Наиболее часто встречается супралабиринтная (26,7—67%), массивная лабиринтная (20—38%) и инфралабиринтная (7—40%) холестеатомы [1, 6, 8].

При холестеатоме пирамиды височной кости часто наблюдается бессимптомное течение при значительном ее объеме. В зависимости от локализации ранними симптомами могут быть выраженное снижение слуха или глухота (у 9—69%), дисфункция лицевого нерва (у 29—53%), оторея (у 66,7%), периферическое головокружение (у 33,3%) или центральные неврологические осложнения вследствие эрозии рядом расположенных важных анатомических структур [1, 2, 6, 8, 9].

Применение в диагностике высокоинформативных методов исследования: мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансоной томографии (МРТ) с контрастным усилением, в том числе в non- EPY режиме, позволяет определить локализацию, распространение холестеатомы и на дооперационном этапе планировать хирургический подход.

В литературе имеются единичные обзоры, посвященные диагностике и хирургии холестеатомы пирамиды височной кости, освещающие значительное количество клинических случаев [1, 6, 8—11]. Основными задачами операции являются тотальное макроскопическое удаление холестеатомы, сохранение ствола лицевого нерва, предупреждение ликвореи и менингита и сохранение слуховой функции. Поэтому современный алгоритм выбора хирургического подхода строится на локализации холестеатомы, состоянии слуховой функции и лицевого нерва. Большинство авторов отдают предпочтение закрытым вариантам с облитерацией зоны операции и ушиванием наружного слухового прохода по Rambo, учитывая современные средства реабилитации слуха. Так, при супралабиринтной холестеатоме и нормальном слухе используют транстемпоральный супралабиринтный подход через среднюю черепную ямку, а при сенсоневральной тугоухости — выполняют субтотальную петрозэктомию транслабиринтным и транскохлеарным подходом. При инфралабиринтной холестеатоме и нормальном слухе применяют субтотальную петрозэктомию трансмастоидальным и ретролабиринтным подходами, а при сенсоневральной тугоухости — транслабиринтным и транскохлеарным подходами [6, 11, 12]. В то же время стремление сохранить слух после операции в ущерб радикальному удалению холестеатомы может привести к резидуальной патологии и необходимости повторного вмешательства. В тех случаях, когда холестеатома распространяется медиальнее капсулы лабиринта, сохранить слух невозможно, и на выбор хирургического подхода влияет состояние лицевого нерва. При этих локализациях холестеатомы при сохранной функции лицевого нерва применяют транслабиринтный и транскохлеарный или инфратемпоральный доступы, а при дисфункции лицевого нерва — транскохлеарный. Для лечения дисфункции лицевого нерва в зависимости от места компрессии выполняют декомпрессию ствола нерва, нейропластику или VII—XII анастомоз одновременно (или на втором этапе) [1, 6, 10]. Лучшие результаты операции отмечают при длительности дисфункции лицевого нерва менее 12 мес. В результате лечения глухота оперированного уха наблюдается у 18—83%, рецидив холестеатомы в разные сроки — у 2—19% и интракраниальные осложнения у 2—6% больных [6, 8].

В последние годы некоторые авторы выполняют модифицированную субтотальную петрозэктомию различными подходами, в зависимости от локализации холестеатомы, с тимпанооссикулопластикой для сохранения или улучшения функции слуха. По их данным, преимуществами открытой реконструкции являются функциональный результат, ранняя диагностика рецидива холестеатомы и менее сложная ревизионная хирургия в условиях необлитерированной полости. При этой методике после удаления холестеатомы пирамиды височной кости у 90% пациентов выполнялась тимпанопластика и у 52% — оссикулопластика. В результате операции слух улучшился у 38% пациентов, сохранился на прежнем уровне — у 29% и у 33% отмечено его ухудшение [8].

В нашей стране хирургией пирамиды височной кости занимаются преимущественно нейрохирурги. Однако и их возможности ограничены при распространенной холестеатоме пирамиды височной кости.

Представляем случай диагностики и хирургического лечения холестеатомы верхушки пирамиды височной кости.

Пациентка М., 32 года, обратилась в отделение нейрохирургии клиники ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с жалобами на отсутствие слуха на правое ухо, периодические выделения из него, асимметрию лица.

Из анамнеза известно, что пациентка с детства страдает хроническим гнойным правосторонним средним отитом с периодическими обострениями в виде выделений из правого уха на фоне ОРВИ или попадания воды в ухо. Регулярно проводилась местная антибактериальная терапия с временным положительным эффектом. С 16-летнего возраста стала отмечать головокружения системного характера. В 2006 г. обратилась в клинику МОНИКИ, где выполнена КТ височных костей, по данным которой выявлено новообразование правой пирамиды височной кости. В той же клинике выполнена санирующая операция на правой височной кости с удалением задней стенки слухового прохода. В послеоперационном периоде головокружения купировались, но сохранялись выделения из этого уха. В 2009 г. стала отмечать подергивание мышц правой половины лица, эпизоды по типу гемифациального спазма до нескольких раз в день. В НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко выполнена ретросигмовидным доступом операция на пирамиде височной кости с удалением холестеатомы правой пирамиды височной кости. После операции у пациентки полностью восстановилась функция лицевого нерва справа. Однако в 2012 г. у пациентки вновь развился парез лицевого нерва справа. Обратилась в отделение нейрохирургии клиники ФМБЦ им. А.И. Бурназяна для обследования и лечения.

При поступлении: общее состояние больной удовлетворительное. Температура тела нормальная. Кожные покровы обычной окраски. В легких дыхание везикулярное, без хрипов. АД — 120/80 мм рт.ст. Пульс 90 в 1 мин, ритмичный, удовлетворительных свойств.

При осмотре имеются спокойные, безболезненные послеоперационные рубцы в правой заушной и ретросигмовидной области. При отомикроскопии справа — наружный слуховой проход широкий, свободный, без отделяемого. Барабанная перепонка сохранена только в передних отделах. Слизистая оболочка в мезогипотимпануме утолщенная, полипозно-измененная. Полость в мастоидальном отделе небольшая, покрыта утолщенной слизистой оболочкой без эпидермиса. Слуховая труба проходима по Вальсальва. Слева наружный слуховой проход широкий, свободный. Барабанная перепонка серого цвета, опознавательные знаки дифференцируются.

В неврологическом статусе: сознание ясное. Контактная. Менингеальных знаков нет. Гипостезия в зоне иннервации V нерва справа (больше по 1—2 ветвям), корнеальный рефлекс снижен справа. Определяется грубый парез правого лицевого нерва справа (V степень по шкале House—Brackmann). Координаторные пробы выполняла удовлетворительно.

При тональной пороговой аудиометрии (ТПА) выявлена правосторонняя глухота. Слух слева в пределах возрастной нормы.

По данным электронейромиографии отмечались признаки умеренного поражения правого лицевого нерва по смешанному типу (аксональному и демиелинизирующему), проводимость по всем ветвям составляла 30—40% от нормы по типу неврита.

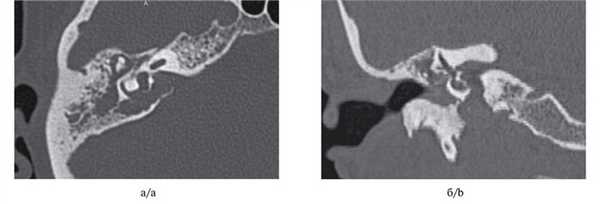

Рис. 1. КТ височных костей пациентки М. а — коронарная проекция: деструктивная полость в пирамиде височной кости, заполненная субстратом неоднородной плотности, капсула лабиринта значительно разрушена на уровне базального и апикального завитков улитки, латерального и верхнего полукружных каналов; б — аксиальная проекция: деструктивная полость с разрушением задней грани пирамиды, передневерхней и нижней поверхности.

По результатам МРТ головного мозга правая пирамида височной кости деформирована, увеличена в объеме, выполнена субстратом размером до 5,5—2,8—3 см, распространяющимся на область внутреннего слухового прохода, заднего полукружного канала, медиальные отделы барабанной полости, сосцевидный отросток. Описанный субстрат изо-гипоинтенсивен в режиме Т1, гиперинтенсивен — в Т2 и non-EPI DWI (рис. 2). Заключение: признаки рецидива холестеатомы с деструктивными изменениями структур внутреннего и среднего уха на фоне хронических воспалительных изменений.

Рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга пациентки М. Деформированная, увеличенная в объеме пирамида височной кости выполнена мягкотканым субстратом.

Учитывая анамнез заболевания, ранее выполненные операции, клинические проявления (глухота, явления периферического пареза лицевого нерва) и локализацию процесса по данным КТ височных костей и МРТ, свидетельствующие о массивной лабиринтной холестеатоме, пациентке была выполнена реоперация. Транслабиринтным подходом произведена субтотальная петрозэктомия (частичная лабиринтэктомия) с удалением холестеатомы и пластикой дефекта височной кости жиром. При ревизии определялась послеоперационная неэпидермизированная мастоидальная полость, которая была заполнена утолщенной слизистой оболочкой. В барабанной полости также определялась утолщенная полипозная слизистая оболочка. Барабанная перепонка сохранена только в передних отделах. Цепь слуховых косточек отсутствовала. За счет удаления перилабиринтных клеток, заднего верхнего и латерального полукружных каналов был открыт широкий доступ в сторону верхушки пирамиды, где выявлена большая холестеатома, распространявшаяся от верхушки сосцевидного отростка до верхушки пирамиды височной кости. Выявлено обнажение луковицы яремной вены, мозговых оболочек задней черепной ямки, нисходящей части канала лицевого нерва. Холестеатома удалена с образованием большой полости внутри пирамиды височной кости. При удалении холестеатомы из области внутреннего слухового прохода (который не дифференцировался) отмечалась ликворея. Эпидермальные оболочки оставлены на луковице яремной вены, у верхушки пирамиды височной кости, под улиткой. Произведена герметизация твердой мозговой оболочки двухкомпонентным фибриновым клеем. В область верхушки пирамиды височной кости уложена подкожно-жировая клетчатка, которая была взята с передней брюшной стенки. Выполнена пластика полости свободным миофасциальным лоскутом. В барабанную полость, под остатки барабанной перепонки, уложена аутофасция. Слуховой проход не ушивался для возможности контроля за созданной полостью.

По данным гистологического исследования удаленного образования от 29.07.14: в присланном материале бесструктурные холестеатомные массы и мелкий пласт многослойного плоского эпителия с рыхлой подэпителиальной стромой с кровоизлияниями.

При наблюдении в послеоперационном периоде отмечена длительная эпителизация послеоперационной полости и сохранение пареза правого лицевого нерва (V степень по шкале House—Brackmann). Неврологический статус — без отрицательной динамики.

Представленный случай свидетельствует о возможности успешного применения транслабиринтного подхода для удаления холестеатомы верхушки пирамиды височной совместно с нейрохирургами.

Запорожский государственный медицинский университет, Украина

Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия, 190013

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия, 190013

Отдел разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия, 190013, отделение отоларингологии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, Мурманск, Россия, 183000

Удаление инфралабиринтной холестеатомы пирамиды височной кости с сохранением функции лицевого нерва

Журнал: Вестник оториноларингологии. 2019;84(3): 56‑60

В статье представлен клинический случай инфралабиринтной холестеатомы пирамиды височной кости. Нами проанализированы предоперационные данные пациентки для определения тактики хирургического лечения с сохранением функции лицевого нерва и снижением риска развития рецидива холестеатомы, интраоперационные находки и конечный результат оперативного лечения.

Холестеатома пирамиды височной кости представляет собой медленно растущее эпидермоидное образование, захватывающее каменистую часть височной кости, и составляет менее 10% от всех случаев образований пирамиды височной кости и менее 3% от случаев хронического гнойного среднего отита, осложненного холестеатомой [1].

Согласно классификации M. Sanna и соавт. от 1993 г., выделяют супралабиринтную, инфралабиринтную, массивную, инфралабиринтную-апикальную и апикальную холестеатому пирамиды височной кости в зависимости от локализации образования по отношению к лабиринту [2].

Инфралабиринтная холестеатома пирамиды височной кости, по данным ряда зарубежных авторов, имеет чаще всего врожденный характер происхождения, развивается в гипотимпануме или в инфралабиринтных клетках с последующим ростом к внутренней сонной артерии или к задней черепной ямке, приводя к разрушению переднего отдела лабиринта. Следовательно, у большинства пациентов в основном страдает слуховая функция. При этом функция ЛН для данного типа расположения холестеатомы пирамиды височной кости на предоперационном этапе, как правило, сохранена [3—6].

Анатомическими границами инфралабиринтного отдела височной кости являются: латерально — мастоидальный отдел ЛН, медиально — твердая мозговая оболочка задней черепной ямки, сверху — передний отдел лабиринта (улитка), снизу — луковица яремной вены, сзади — СС и задний П.К. По мнению авторов, визуализация инфралабиринтной полости может быть улучшена путем удаления костной стенки, покрывающей СС и заднюю черепную ямку, c их последующей ретракцией [7, 8].

В 1978 г. U. Fisch описал инфратемпоральный доступ, при котором ЛН от шилососцевидного отростка до коленчатого ганглия освобождался из костного ложа фаллопиева канала и транспонировался кпереди от своего исходного анатомо-топографического расположения, обеспечивая широкий доступ к инфралабиринтным структурам височной кости [8]. Недостатком данного доступа является высокий риск травмирования Л.Н. Однако некоторые авторы при хирургическом удалении холестериновой гранулемы, параганглиомы и холестеатомы височной кости при их инфралабиринтном распространении избегали транспозиции ЛН, что исключало его повреждение с развитием пареза (паралича) мимической мускулатуры [7].

С появлением интраоперационного мониторинга ЛН в отохирургии появилась возможность идентифицировать его во время операции и тем самым минимизировать риск его повреждения [9, 10].

В данной статье описан случай хирургического лечения пациентки с инфралабиринтной холестеатомой пирамиды височной кости.

Пациентка К., 44 лет, обратилась в ФГБУ «СПбНИИ ЛОР» Минздрава России с жалобами на постоянное гноетечение из правого уха, ощущение тяжести в правой половине головы, снижение слуха на правое ухо вплоть до глухоты. Вышеуказанные жалобы остро стали беспокоить пациентку последние 4 мес.

Из анамнеза заболевания известно, что в детстве у пациентки были отиты с двух сторон.

При осмотре состояние удовлетворительное. Отохирургические вмешательства, травмы височной кости, инфекционные, хронические соматические заболевания отрицает. Сознание ясное, общемозговые и менингеальные симптомы отсутствовали. Головокружение, спонтанный нистагм не зафиксированы. Состояние функции ЛН по шкале House—Brackmann — I степень (норма). При проведении отомикроскопии диагностирован двусторонний средний отит. Правое ухо — НСП широкий, заполнен гнойным отделяемым. Эпидермизированная рубцово-измененная барабанная перепонка втянута. Левое ухо — НСП широкий, свободный. Субтотальный некраевой дефект барабанной перепонки, отделяемого нет. По данным тональной аудиометрии — правосторонняя смешанная тугоухость IV степени (костно-воздушный интервал составлял в среднем 50 ДБ), левосторонняя кондуктивная тугоухость I степени (костно-воздушный интервал составлял в среднем 20 ДБ),

МСКТ височной кости — КТ-картина образования пирамиды правой височной кости с костно-деструктивными изменениями, правостороннего среднего отита. Образование на МСКТ височной кости отграничено сверху базальным завитком улитки и преддверием, снизу — яремной веной, медиально — твердой мозговой оболочкой задней черепной ямки, латерально — гипо- и мезотимпанумом, спереди — вертикальной частью внутренней сонной артерии, сзади — сагиттальным ПК, внутренним слуховым проходом (рис. 1). Рис. 1. МСКТ височной кости (правое ухо). КТ-картина инфралабиринтной холестеатомы пирамиды височной кости (а — аксиальная проекция, б — коронарная проекция).

МРТ среднего уха — в области нижней и задней граней пирамиды височной кости инфралабиринтно визуализируется образование размером 15,6×26×20 мм, прилежит и компримирует внутреннюю яремную вену, характеризуется преимущественно гиперинтенсивным сигналом в Т2, STIR, умеренно гиперинтенсивным в Т2 flair, изоинтенсивным в Т1 ВИ, с повышением сигнала на DWI с коэффициентом В 1000 и вычитанием на ИКД-картах, что соответствует холестеатомным массам.

На основании проведенных методов исследования у пациентки были диагностированы двусторонний хронический гнойный средний отит, инфралабиринтная холестеатома пирамиды височной кости справа, правосторонняя хроническая смешанная тугоухость IV степени, левосторонняя кондуктивная тугоухость I степени.

Предоперационное планирование

Учитывая отсутствие у пациентки экстратемпорального распространения холестеатомы пирамиды височной кости и пареза мимической мускулатуры, было принято решение о проведении операции в условиях специализированного монопрофильного учреждения ФГБУ «СПбНИИ ЛОР» Минздрава России с использованием интраоперационного мониторинга ЛН.

С учетом данных тональной аудиометрии (выраженное нарушение слуховой функции у пациентки) и МСКТ височной кости была поставлена цель — максимальная элиминация холестеатомы с сохранением функции Л.Н. Реконструктивный слухоулучшающий этап операции, несмотря на костно-воздушный интервал в 50 ДБ, не рассматривался из-за костной деструкции холестеатомой переднего и заднего отделов лабиринта.

По данным МСКТ височной кости, у пациентки отсутствовали признаки выраженного предлежания СС и высокого расположения луковицы яремной вены, поэтому в качестве хирургического подхода к инфралабиринтной холестеатоме пирамиды височной кости был выбран трансмастоидальный-инфралабиринтный доступ с удалением пораженной холестеатомой улитки.

С целью снижения риска развития резидуальной холестеатомы пирамиды височной кости мы остановились на открытой технике ведения трепанационной полости из-за сложности в техническом удалении участков матрикса холестеатомы с поверхности адвентиции внутренней сонной артерии, луковицы яремной вены, ЛН без риска повреждения последних.

Операция

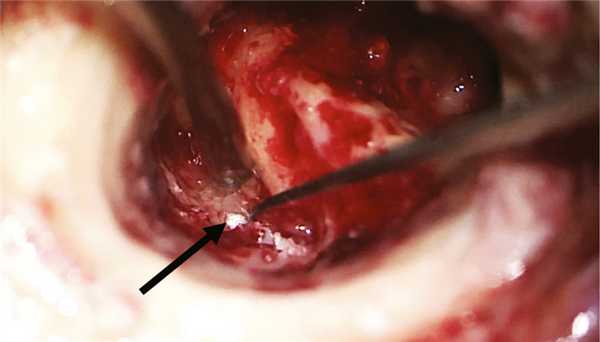

Хирургическое вмешательство было проведено в условиях многокомпонентной анестезии с интубацией трахеи и с применением мониторинга ЛН методом игольчатой электромиографии при непрерывной стимуляции с бормашины. Выполнена инфильтрация мягких тканей заушной области 0,5% раствором наропина 15 мл. Произведен разрез в заушной области справа. Отсепарованы мягкие ткани до кости и кожа задней стенки НСП до фиброзного кольца. Бором снят навес задней стенки НСП и выполнена антротомия. Антрум заполнен грануляционной тканью, блокирующей aditus ad antrum. При проведении тимпанотомии с ревизией барабанной полости отмечено, что рубцово-измененная барабанная перепонка эпидермизирована и спаяна с медиальной стенкой барабанной полости. После удаления патологически измененной барабанной перепонки обнаружены явления метаплазии слизистой оболочки медиальной стенки барабанной полости с развитием грануляционно-фиброзной ткани. Тимпанальное устье слуховой трубы сужено и блокировано полипом. Цепь слуховых косточек сохранена. Молоточек и наковальня удалены. При проведении стимуляционной электромиографии получены М-ответы при пороговой электрической стимуляции в 0,9 мА с горизонтального отдела ЛН, покрытого метаплазированной слизистой оболочкой. Симптом передачи колебаний с подножной пластинки стремени на окно улитки отсутствовал. Бором выполнена радикальная операция. Сформированная трепанационная полость не содержала холестеатомных масс. В полипозно-измененной слизистой оболочке антромастоидальной полости после удаления инфралабиринтных клеток в проекции сагиттального ПК обнаружена холестеатома (рис. 2). Рис. 2. Интраоперационная картина трепанационной полости после выполненной радикальной операции на правом ухе. Стрелкой указана холестеатома в инфралабиринтных клетках височной кости.

Холестеатома заполняла собой все инфралабиринтное пространство с разрушением изнутри сагиттального ПК, преддверия, базального завитка улитки, компримировала твердую мозговую оболочку задней черепной ямки и внутреннюю яремную вену. По ходу распространения эпидермиса удалены сагиттальный ПК с сохранением эндолимфатического протока, ретрофациальные клетки, клетки гипотимпанального клеточного тракта, инфракохлеарные клетки, базальный и апикальный завитки улитки до передней стенки внутреннего слухового прохода. Холестеатома элиминирована вместе с матриксом из инфралабиринтного пространства: с поверхности твердой мозговой оболочки задней черепной ямки, яремной вены, из-под скелетированного фаллопиева канала, из переднего отдела лабиринта, заднего ПК (рис. 3). Рис. 3. Интраоперационная картина инфралабиринтного пространства правой височной кости после удаления холестеатомы.

Результат

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка в удовлетворительном состоянии была выписана на 9-е сутки после операции с тампонами в НСП. Общемозговые и менингеальные симптомы отсутствовали. Предоперационная функция ЛН сохранена. Гистологическое исследование операционного материала подтвердило наличие холестеатомы. Тампоны из НСП удалены через 1 мес после операции.

При проведении отомикроскопии оперированного уха визуализирована большая трепанационная полость, заполненная скудным количеством раневого отделяемого; фасциальный лоскут, закрывающий сверху передние отделы трепанационной полости, — розовый, умеренно отечен. Сформированная инфралабиринтная полость под ЛН свободная, без патологического содержимого.

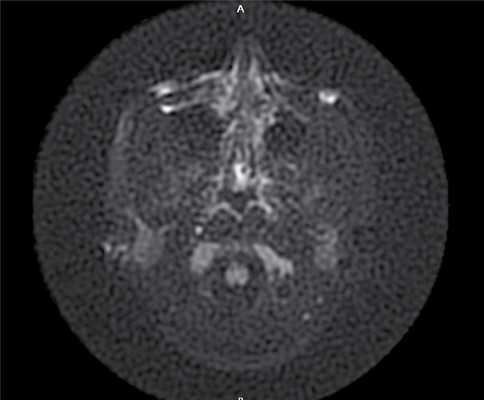

Через 6 мес по результатам отомикроскопии, МСКТ височных костей, МРТ среднего уха в DWI-режиме: в сосцевидном отростке, в аттико-антральной области, в области нижней и задней граней пирамиды височной кости визуализируется обширная послеоперационная полость; в барабанном и мастоидальном сегментах послеоперационной полости пристеночно визуализируется содержимое умеренно неоднородной структуры, гетерогенного МР-сигнала в Т2 ВИ, STIR, T2 flair, изоинтенсивное в Т1 ВИ, без повышения сигнала на DWI c коэффициентом В 1000 и вычитанием на ИКД-картах (вероятно, рубцово-фиброзные изменения): данных за рецидив холестеатомы получено не было (рис. 4). Рис. 4. МР-томограмма среднего уха, выполненная в DWI- режиме.

Пациентке было рекомендовано длительное регулярное наблюдение с использованием отомикроскопии, МСКТ височных костей, МРТ среднего уха в DWI-режиме.

Холестеатома пирамиды височной кости является сравнительно редкой патологией и длительное время может протекать бессимптомно до тех пор, пока не разрушит фаллопиев канал или лабиринт с развитием пареза мимической мускулатуры или снижения слуха. Данное образование может также поражать все анатомические структуры в пределах височной кости или иметь экстратемпоральное распространение с поражением внутренней сонной артерии, ската черепа, клиновидной пазухи, подвисочной ямки и носоглотки [1—3, 5, 6, 11].

Открытая техника ведения трепанационной полости с одномоментным пластическим расширением НСП широко нами используется ввиду спаянности матрикса холестеатомы с нервно-сосудистыми структурами и твердой мозговой оболочкой и возможности визуального контроля и санации состояния данной полости [6].

Для диагностики рецидива холестеатомы в настоящее время применяют МРТ среднего уха в DWI-режиме, где холестеатома выглядит более ярко, чем другие патологические ткани. Однако данная методика имеет чувствительность 81%, и ложноотрицательные результаты получают при размерах холестеатомы менее 5 мм [12]. КТ височных костей обычно дополняют данные МРТ в отношении состояния костных структур височной кости, эти исследования выполняются в комплексе при предоперационном обследовании больного. В нашем случае, учитывая большие костно-деструктивные изменения височной кости в результате роста холестеатомы, сформированную трепанационную полость, открытую технику ее ведения, мы рекомендовали пациентке в послеоперационном периоде выполнить КТ височных костей для оценки объема выполненной операции и определения расположения мягкотканного субстрата по отношению к костным структурам височной кости.

Согласно опыту современной отохирургии, адекватными сроками проведения ревизии барабанной полости после хирургической санации холестеатомы среднего уха являются 6—12 мес [13]. При хирургическом лечении холестеатомы пирамиды височной кости при наличии открытой трепанационной полости мы считаем целесообразным выполнять инструментальные методы обследования через 6 мес после операции, а далее 1 раз в год. Данные сроки достаточны для оценки отдаленных анатомических результатов после выполненной хирургической санации холестеатомы пирамиды височной кости.

Особенность данного клинического случая заключается в том, что после выполненной расширенной радикальной операции на среднем ухе нами были обнаружены только участки грануляционной ткани в антромастоидальной полости и метаплазированная слизистая оболочка в барабанной полости. Признаки миграции эпидермиса в гипотимпанальные и инфралабиринтные клетки со стороны барабанной полости и сформированной антромастоидальной полости отсутствовали, что может свидетельствовать в пользу врожденной этиологии данной холестеатомы.

Петрозит

Петрозит - это воспалительный процесс, локализованный в области пирамиды (каменистой части) височной кости, реже поражающий исключительно её верхушку и протекающий по типу остеита или остеомиелита. Характерными проявлениями заболевания являются синдром Градениго (боли, гноетечение, нейропатия) в сочетании со снижением слуха, лихорадкой. Диагностика основывается на данных клинической картины, результатах лабораторных анализов, рентгенологического исследования, КТ, МРТ височных костей. Осуществляется комплексное лечение, выполняются дренирующие хирургические операции на фоне массивной антибактериальной терапии.

МКБ-10

Общие сведения

Петрозит является осложнением гнойно-воспалительных заболеваний наружного и среднего уха. Иногда развивается после хирургических вмешательств на сосцевидном отростке. Встречается преимущественно у лиц с выраженной пневматизацией пирамиды височной кости, которые составляют около 30% всего населения. Благодаря широкому применению антибиотиков в оториноларингологической практике в последние годы петрозит наблюдается очень редко, осложняет течение 1-5% случаев отитов. По частоте встречаемости занимает 25 место среди всех осложнений патологии среднего уха. Мужчины болеют в 1,5 раза чаще женщин.

Причины петрозита

Возбудителями болезни чаще всего становятся пневмококки, гемолитические стрептококки и синегнойная палочка. Реже этиологическим фактором являются другие представители кокковой микрофлоры. Описаны единичные случаи височного остеомиелита, вызванного микобактериями туберкулёза. Петрозит у таких пациентов развивался на фоне генерализованного специфического процесса. Очень редко заболевание индуцируется грибками. Распространению инфекции способствуют высокая вирулентность микроорганизмов. К факторам риска развития тяжёлой патологии относятся:

- Гиперпневматизация височной кости. Чаще страдают пациенты с высокой степенью пневматизации пирамиды. Наиболее тяжело болезнь протекает при диплоэтическом (спонгиозном) строении костной ткани, когда в каменистой части присутствует большое количество мелких ячеек, заполненных воздухом.

- Иммунодефицитные состояния, гиповитаминозы. Петрозит осложняет течение отитов, мастоидитов при нарушении функций факторов общей и локальной иммунной защиты. У детей данную патологию часто провоцирует снижение местного иммунитета на фоне ветряной оспы, краснухи или кори. Основным предрасполагающим фактором у взрослых служит сахарный диабет. Развитию болезни способствует общее истощение больного, недостаток витаминов в рационе.

Патогенез

Ячейки височной кости, окружающие лабиринт, сообщаются со средним ухом посредством узких извилистых клеточных ходов. При значительном снижении сопротивляемости организма инфекция распространяется по этим ходам или гематогенным путём. Развивается остеомиелит. Отток гноя затруднён, еще больше ухудшается при формировании грануляций. Происходит гнойное расплавление костной ткани. В зависимости от варианта пневматизации воспаление охватывает всю пирамиду или ее отдельные участки. При изолированном поражении верхушки формируется петроапицит.

В гнойно-воспалительный процесс вовлекается головной мозг и его оболочки. Апицит приводит к возникновению ограниченного верхушечного лептоменингита либо, распространяясь дальше по верхней части пирамиды, вызывает воспаление оболочек мозга в области средней и задней черепных ямок. В результате могут развиваться тромбозы кавернозного синуса, нейропатии III - VI, IX - XII черепно-мозговых нервов. Петрозит с поражением нижней поверхности костной структуры провоцирует прорыв гноя в носоглотку.

Классификация

Остеомиелит может охватывать пирамиду полностью или только её верхушку. Петрозит бывает передним, локализованным в передних надлабиринтном и подлабиринтном, а также прекохлеарном пространствах и задним, провоцирующим воспаление в задних над- и подлабиринтных ячейках и транслабиринтном участке. По клиническому течению выделяют следующие формы заболевания:

- Молниеносная. Возникает у грудных детей. Характеризуется бурным распространением инфекции с гангренозным поражением окружающих мягких тканей, 90% летальностью. Протекает по типу септикопиемии.

- Острая. Развивается в детском возрасте. При этой форме наблюдаются прорывы гноя в полость черепа и носоглотку, венозные тромбозы и поражения вестибулярного аппарата.

- Подострая. Наиболее распространенный вариант. Выявляется у молодых взрослых и в пожилом возрасте. Характерно чередование периодов ремиссии с обострениями, постепенное вовлечение в патологический процесс черепных нервов.

Симптомы петрозита

Первые симптомы осложнения появляются на 3-4 неделе острого среднего отита или в послеоперационном периоде после хирургического вмешательства на среднем ухе, сосцевидном отростке. Классический петрозит проявляется триадой Градениго, включающей в себя резкие боли со стороны поражения, гноетечение из уха и нейропатию отводящего нерва, однако из-за антибиотикотерапии часто определяются не все характерные для данной триады симптомы. Иногда клиническая картина дополняется другими проявлениями болезни.

Петрозит манифестирует болевым синдромом. Боль локализуется на стороне поражения, обычно ощущается глубоко в ухе или ретроорбитально. Гемикраниалгия усиливается в ночное время, может носить приступообразный характер, иррадиировать в зубы, затылок и область лба. Другим патогномоничным признаком патологии является оторея. Присутствует обильное гноетечение из больного уха, выделения могут быть зловонными. На возможность развития височного остеомиелита указывает внезапное появление массивной отореи после радикальной операции или антромастоидотомии.

Парез VI черепно-мозгового нерва становится причиной нарушения подвижности глазного яблока. Наблюдается косоглазие, диплопия. Возможно поражение других черепных нервов. У пациентов выявляется опущение века, офтальмоплегия и прочие неврологические симптомы. Значительно снижается слух. Иногда петрозит сопровождается прорывом гноя в лабиринт. В процесс вовлекается преддверно-улитковый нерв, возникают головокружения, нарушения равновесия.

Симптомы общей интоксикации обычно резко выражены. Температура тела у детей и молодых взрослых повышается до фебрильных и гипертермических значений. У пожилых людей чаще наблюдается субфебрилитет. Присутствует общая слабость, утомляемость. Даже при отсутствии болей настроение пациента снижено, отмечается подавленность. По мере прогрессирования болезни сознание нарушается вплоть до коматозного состояния.

Осложнения

Исходом неврита слухового нерва становится нейросенсорная тугоухость. Иногда наступает полная глухота. Другим осложнением петрозита, сопровождающимся выраженным снижением слуха, является лабиринтит. Изредка встречается поражение зрительного нерва со слепотой на один или оба глаза. Распространение инфекции по нижней поверхности пирамиды приводит к образованию натёчных абсцессов носоглотки, шейных клетчаточных пространств и средостения.

Диагностика

Диагностический поиск при подозрении на петрозит осуществляет врач-оториноларинголог. При сборе анамнеза уточняются предшествующие операции на ЛОР-органах, длительность течения отита, учитывается наличие сопутствующей патологии. Осмотр выявляет отёчность мягких тканей заушной области, признаки отореи. При пальпации ушной раковины и соответствующей половины головы наблюдается резкая болезненность. Визуально определяются симптомы парезов черепных нервов, нистагм. Окончательный диагноз устанавливается на основании результатов следующих процедур:

- Эндоскопия.Отоскопия позволяет выявить достоверные признаки воспаления в области наружного слухового прохода, среднего уха. Определяется отёк и помутнение барабанных перепонок, в большинстве случаев присутствуют перфорации, слуховые проходы заполнены гноем. Осуществляется забор гнойного отделяемого.

- Лабораторные исследования. Лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг формулы периферической крови отражают наличие воспаления в организме. Исследование спинномозговой жидкости позволяет подтвердить или исключить гнойный менингит. С помощью культурального метода выявляется возбудитель заболевания, определяется его чувствительность к антибиотикам.

- Визуализационные методики.Рентгенография височных костей по Стенверсу визуализирует зоны воспаления и расплавления костной ткани. КТ, МРТ дают возможность более точно локализовать патологический процесс, выявить внутримозговые осложнения. С помощью этих методик осуществляется дифференциальная диагностика петрозита с новообразованиями височной кости. С этой же целью иногда выполняется радиоизотопное сканирование костей черепа.

Вспомогательными методами диагностики являются аудиометрия, камертональное исследование, которые используются для определения степени снижения слуха. Петрозит следует дифференцировать с доброкачественными и злокачественными опухолями черепа и головного мозга, аневризмой сонной артерии, гистиоцитозом Х. Пациентов консультируют онкологи, нейрохирурги. В неясных случаях выполняется биопсия каменистой части виска.

Лечение петрозита

Пациенты с диагностированным петрозитом подлежат госпитализации в отделение оториноларингологии. Выбор тактики лечения зависит от распространённости процесса, наличия осложнений. Несмотря на несколько описанных в зарубежной литературе случаев успешного консервативного лечения заболевания, предпочтение отдаётся комплексному подходу к ведению пациента. Оперативные вмешательства сочетаются с массивной антибактериальной терапией.

Консервативная терапия

Основу фармакологического лечения остеомиелита височной кости составляет антибактериальная терапия. Оптимально назначение медикаментов с учетом результатов определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам. При отсутствии такого исследования лечение назначается эмпирически. Обычно применяются защищённые аминопенициллины, цефалоспорины 3-4 поколения, линкозамиды. Препараты вводятся в высоких дозах, парентерально. Одновременно осуществляется коррекция уровня глюкозы крови, проводится общеукрепляющая терапия.

Согласно публикациям некоторых зарубежных авторов, неосложнённый петрозит можно полностью излечить консервативными методами. Описано несколько случаев выздоровления пациентов с полным восстановлением функции отводящего нерва. Такие больные нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, регулярном динамическом рентгеновском контроле. Однако чаще консервативное лечение применяется перед оперативным вмешательством и после него.

Хирургическое лечение.

Оперативное вмешательство показано при отсутствии положительного эффекта от проводимой антибактериальной терапии. В целях профилактики жизнеугрожающих состояний многие специалисты рекомендуют сразу после постановки диагноза активно наладить отток гноя из поражённого участка кости. Для этого выполняется антромастоидотомия или общеполостная операция. При вторичном послеоперационном нагноении для улучшения оттока гноя рекомендуется тщательно прочистить и расширить свищевые каналы. При неэффективности такого лечения височная кость подвергается частичной резекции.

Прогноз и профилактика

Своевременное выявление и ранее начало лечения заболевания ведёт к полному выздоровлению больного с обратным развитием нейропатий. Прогноз значительно ухудшается при присоединении внутримозговых осложнений, параличах нескольких черепных нервов. Молниеносная форма болезни обычно заканчивается гибелью пациента. Профилактические мероприятия сводятся к адекватному лечению заболеваний уха, мастоидитов.

1. Петрозит, осложнённый тромбозом кавернозного синуса, менингитом/ Красножен В.Н. Андреева И.Г.// Вестник оториноларингологии - 2015 - №4.

4. Petrositis With Bilateral Abducens Nerve Palsies complicated by Acute Otitis Media/ Kyu Young Choi, Su-Kyoung Park// Clinical and Experimental Otorhinolaryngology - 2014.

На сервисе СпросиВрача доступна бесплатная консультация лора онлайн по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

Ничего не нужно делать. Такие находки бывают при МРТ, но мы анализируем ситуацию комплексно. Если все структуры барабанной полости работают хорошо(что мы видим по аудиограмме и тимпанограмме), а там поверьте много не надо чтобы нарушило слух или хотя бы создать шум, то значит и нет никакого латентного воспалительного процесса. Важно чтобы слуховая труба работала хорошо и регулировала давление в полости. Барабанная перепонка цела пусть даже и с рубцом, но он ни на что не влияет, раз ваши обследования без изменений, кроме МРТ.

Так что берегите себя, лечите правильно насморк, следите за состоянием сосудов мозга и все будет хорошо.

Татьяна, спасибо вам большое. А то я начиталась разных ужасов, что при латентном воспалении, внешне изменений никаких, но при этом идёт разрушение височной кости. Может сделать хотя бы рентген, или он совсем не информативен? Или хотя бы поделать электрофорез с лидазой на сосцевидный отросток? Все таки в прошлом были отиты и есть рубец барабанной перепонки, часто скапливается сера и из за этого закладывает ухо.

Это ничего не даст, слизистая в барабанной перепонки спокойная не утолщена и не воспаленная. На рубец это тоже не повлияет, как и на образование серы. Последнее не связано с тем что у вас были отиты, барабанная перепонка очень хорошо отделяет внешний мир от средней полости.

Если у вас есть такая проблема с серой, надо лучше посмотреть врачу нет ли там хронического наружного отита. Очень часто вижу такую проблему, недолеченного наружного отита, когда просто вымывают серуч а там остаётся воспаление даже ранки, лечения нет и конечно сера опять выделяется в большом объеме, чтобы прикрыть и замазать это все.

Сейчас практически не используется уже рентген височных костей.

Здравствуйте, Елена! Паниковать не нужно. Наличие жидкостного содержимого в ячейках сосцевидного отростка говорит либо об остром процессе, либо о перенесенной отите. В первом случае, у Вас была бы определенная клиническая картина, а именно боль в ухе и заушной области, наличие субфебрилитета, при осмотре отмечалось бы воспаление в ухе, боль при постукивании заушной области, воспалительный процесс отмечался бы и по анализам крови. Во втором случае, то есть перенесенный отит, ничего бы этого не было, как собственно у Вас и есть. Разумеется, если жидкость скопилась в сосцевидном отростке, значит отит был достаточно сильным, гнойным, с перфорацией барабанной перепонки, длительно текущий.

Я Вам рекомендую следующее: ухо беречь от попадания воды, не использовать ватные палочки и прочие предметы для "чистки" слухового прохода, 1 раз в полгода посещать Лор-врача для осмотра ушей и своевременного (аккуратного) удаления скопившихся серных масс, 1 раз в год проводить КТ височных костей для того, чтобы отслеживать динамику состояния. А если вдруг, появилась боль в этом ухе, не заниматься самолечением, а срочно идти к врачу.

Читайте также:

- Физиологическое расширение воротникового пространства. Скрининг плода на пороки сердца по воротниковому пространству

- Классификация метаболических болезней нервной системы

- Головные боли при общих заболеваниях. Гипогликемические головные боли.

- История электрокардиографии. Развитие ЭКГ

- Синдром Пламмера-Винсона (Plummer-Vinson)