Условия распространения инфекции в человеческом коллективе

Процесс распространения инфекционных болезней в человеческом коллективе — сложное явление, на которое, помимо чисто биологические моментов (свойств возбудителя и состояния организма "человека), оказывают огромное влияние и социальные факторы: материальное состояние народа, плотность населения, культурные навыки, характер питания и водоснабжения, профессия и т.д. Процесс распространения инфекционных болезней состоит из трех взаимодействующих звеньев: 1) источника инфекции, выделяющего микроба-возбудителя или вируса; 2) механизма передачи возбудителей инфекционных болезней; 3) восприимчивости населения. Без этих звеньев или факторов не могут возникать новые случаи заражения инфекционными болезнями.

Источником инфекции при большинстве болезней является больной человек или больное животное, из организма которых возбудитель выводится тем или иным физиологическим (выдох, мочеиспускание, дефекация) или патологическим (кашель, рвота) путем.

Путь выделения возбудителя из больного организма тесно связан с местом его преимущественного нахождения в организме, его локализацией. Так, при кишечных инфекционных заболеваниях возбудители выделяются из кишечника при дефекации; при поражении дыхательных путей возбудитель выделяется из организма при кашле и чиханье; при локализации возбудителя в крови он может попадать в другой организм при укусе кровососущими насекомыми и т. д.

При этом надо учесть, что интенсивность выделения возбудителей в разные периоды болезни различна. При некоторых болезнях они начинают выделяться уже в конце инкубационного периода (корь у человека, бешенство у животных и др.). Но наибольшее эпидемическое значение при всех острых инфекционных заболеваниях имеет разгар болезни, когда выделение микробов, как правило, происходит особенно интенсивно.

При ряде инфекционных болезней (брюшной тиф, паратифы, дизентерия, дифтерия) возбудители могут интенсивно выделяться и в период выздоровления (реконвалесценции).

Иногда и после выздоровления человек может долгое время оставаться источником инфекции. Таких людей называют бактерионосителями. Кроме этого, наблюдаются так называемые здоровые бактерионосители — лица, которые сами либо не болели, либо перенесли заболевание в легчайшей форме, в связи с чем оно и осталось нераспознанным, но стали бактерионосителями.

Бактерионоситель — это практически здоровый человек, но носящий в себе и выделяющий возбудителей болезни. Различают острое носительство, если оно, как при брюшном тифе, длится 2—3 месяца, и хроническое, когда переболевший в течение десятков лет выделяет возбудителя во внешнюю среду. Выделение может быть постоянным, но чаще оно бывает периодическим. По-видимому, наибольшую эпидемиологическую опасность представляют бактерионосители, а также больные стертыми, атипичными, легкими формами заболевания, с которыми не обращаются к врачу, перенося заболевание на ногах и рассеивая вокруг себя возбудителей болезни (особенно часто это наблюдается у больных гриппом и дизентерией).

Механизм передачи. После того как возбудитель выделяется из источника инфекции (зараженного организма) во внешнюю среду, он может погибнуть или длительное время сохраняться в ней, пока не попадет к новому индивидууму. В цепи перемещения возбудителя от больного к здоровому большое значение имеют сроки пребывания и способность существования возбудителя во внешней среде. Именно в этот период возбудители болезни — микроорганизмы — наиболее доступны для воздействия на них, они легче подвергаются уничтожению. На многие из них губительно действуют солнечные лучи, свет, высушивание. Очень быстро, в течение нескольких минут, во внешней среде погибают возбудители гриппа, эпидемического менингита, гонореи. Другие микроорганизмы, наоборот, приспособились длительно сохранять жизнеспособность во внешней среде. Так, например, возбудители сибирской язвы, столбняка и ботулизма в виде спор могут сохраняться в почве годами и даже десятилетиями. Туберкулезные микобактерии неделями сохраняются в высушенном состоянии в пыли, мокроте и т. д. В пищевых продуктах, например в мясе, молоке, различных кремах, возбудители многих инфекционных болезней могут жить длительное время и даже размножаться. Степень устойчивости возбудителей во внешней среде имеет большое значение в эпидемиологии, в частности в выборе и разработке комплекса противоэпидемических мероприятий.

В передаче заразного начала (возбудителей) участвуют различные предметы внешней среды — вода, воздух, пищевые продукты, почва и т. д., которые называются факторами передачи инфекции. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней чрезвычайно разнообразны. Они могут быть объединены в зависимости от механизма и путей передачи инфекции в четыре группы.

1. Контактный путь передачи (через наружный покров) возможен в тех случаях, когда возбудители болезни передаются через соприкосновение больного или его выделений со здоровым человеком. Различают прямой контакт, т. е. такой, при котором возбудитель передается при непосредственном соприкосновении источника инфекции со здоровым организмом (укус или ослюнение человека бешеным животным, передача венерических болезней половым путем и-т. д.), и непрямой контакт, при котором инфекция передается через предметы домашнего и производственного обихода (например, человек может заразиться сибирской язвой через меховой воротник или другие меховые и кожаные изделия, загрязненные бактериями сибирской язвы).

Путем непрямого контакта могут передаваться только инфекционные болезни, возбудители которых устойчивы к воздействиям внешней среды. Примером длительного сохранения микробов при непрямом контакте могут служить споры возбудителей сибирской язвы и столбняка, сохраняющиеся иногда в почве в течение десятилетий.

2. Большое значение в передаче инфекционных болезней имеет фекально-оральный механизм передачи. При этом возбудители болезней выделяются из организма людей с фекалиями, а заражение происходит через рот с пищей и водой, загрязненными фекалиями.

Пищевой путь передачи инфекционных болезней является одним из наиболее частых. Этим путем передаются как возбудители бактериальных инфекционных болезней (брюшной тиф, паратифы, холера, дизентерия, бруцеллез и др.), так и некоторых вирусных заболеваний (болезнь Боткина, полиомиелит, болезнь Борнхольма). При этом возбудители болезней могут попасть на пищевые продукты различными путями. Не требует объяснения роль грязных рук: инфицирование может произойти как от больного человека или бактерионосителя, так и от окружающих лиц, не соблюдающих правил личной гигиены. Если их руки загрязнены фекалиями больного или бактерионосителя, содержащими возбудителей болезни, то при обработке пищевых продуктов эти лица могут их инфицировать. Кишечные инфекционные болезни поэтому недаром называют болезнями грязных рук.-

Заражение может произойти через инфицированные продукты животных (молоко и мясо бруцеллезных животных, мясо животных или утиные яйца, содержащие сальмонеллезные бактерии и т. д.). Возбудители болезней могут попасть на туши животных при разделке их на загрязненных бактериями столах, при неправильном хранении и транспортировке и т. д. При этом надо помнить, что пищевые продукты могут не только сохранять микробов, но и служить питательной средой для размножения и накопления микроорганизмов (молоко, мясные и рыбные продукты, консервы, различные кремы).

[youtube.player]Урок 21

Основные инфекционные заболевания. Классификация, пути передачи и профилактика

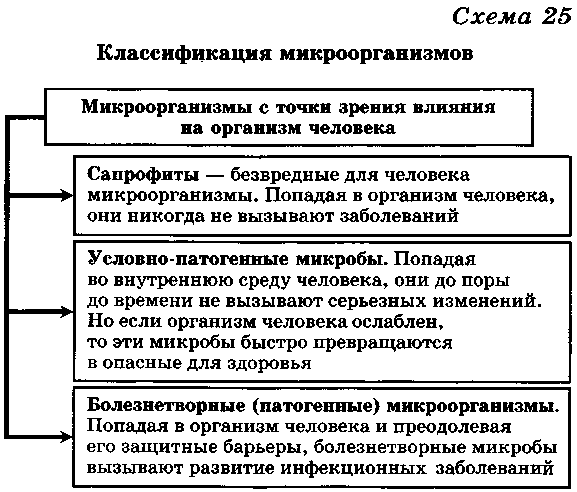

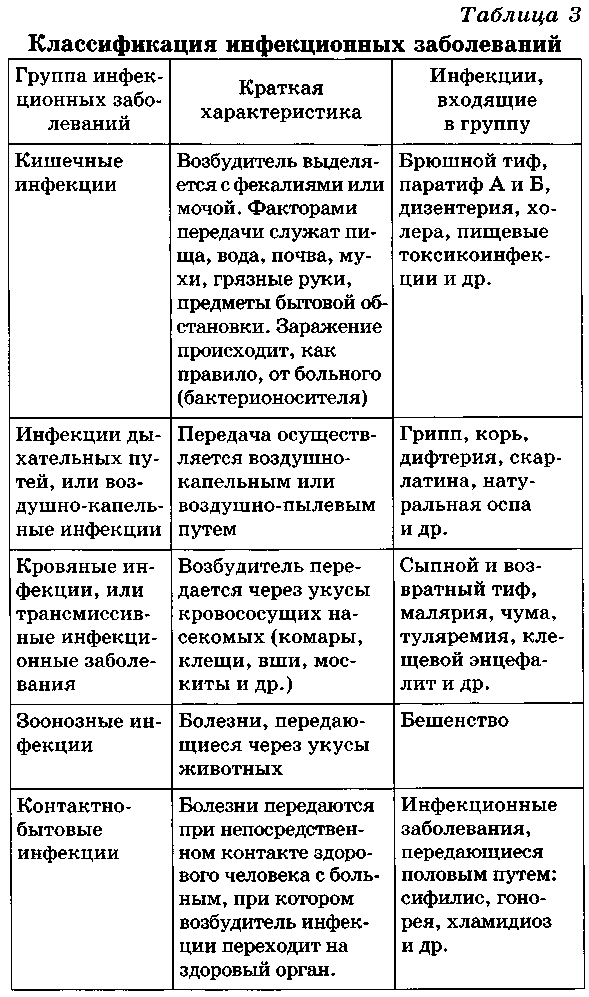

|  |  |

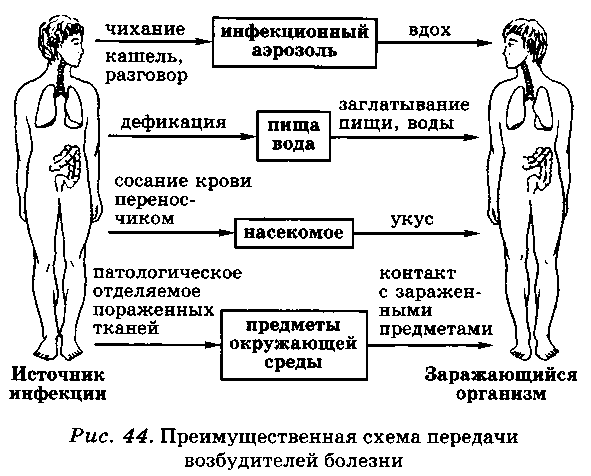

Человека на протяжении всей жизни окружают микроорганизмы. Они находятся в воздухе, воде, почве, осаждаются на всех предметах, в том числе и на пищевых продуктах. Микробы живут и размножаются на коже, в полости рта и носа, на слизистой верхних дыхательных путей, в кишечнике, особенно в его толстом отделе. Микроорганизмы играют важную роль в жизни не только человека, но и всего органического мира Земли. Они, например, очищают почву и воду от мертвых тел посредством гниения, брожения, разложения. В то же время, попадая в раны, они могут вызывать нагноение, а проникая во внутреннюю среду организма человека, способны стать причиной инфекционного заболевания. Все разнообразие известных современной науке микроорганизмов с точки зрения влияния на организм человека подразделяют на три вида, приведенные на схеме 25. В нашей стране принята классификация инфекционных болезней, в основу которой положен механизм передачи заразного начала и локализации его в организме. Согласно этой классификации, все инфекционные болезни подразделяют на пять групп (табл. 3). То или иное инфекционное заболевание связано с проникновением в организм определенного микроорганизма. Например, коклюшная палочка вызывает только коклюш, дизентерийная палочка — дизентерию, дифтерийная палочка — дифтерию, холерный вибрион — холеру. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро распространяются среди людей. Массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости, называют эпидемией. Если же оно охватывает территорию целого государства или нескольких стран, его называют пандемией. Чтобы предупредить инфекционное заболевание, надо знать, как оно возникает и каким образом распространяется среди людей. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или больного животного к здоровому. Но и здоровый человек может служить источником инфекционного заболевания. После перенесенной болезни по еще неясным причинам возникает парадоксальная ситуация. Человек выздоравливает, чувствует себя хорошо, но в его организме продолжает присутствовать патогенный микроб. Возникает удивительный союз, когда один организм не замечает другого. Это может продолжаться сколько угодно долго. Для самого организма это не опасно, но крайне опасно для окружающих, так как патогенный микроб долгое время сохраняется невредимым и выделяется во внешнюю среду. Этот феномен называют бациллоносительство, а человека — бациллоносителем. В настоящее время известны по меньшей мере пять путей передачи инфекции (рис. 44): Отличие инфекционных заболеваний от всех других заключается в том, что организм человека после выздоровления приобретает невосприимчивость к повторному внедрению вызвавшего болезнь микроорганизма. Эту невосприимчивость называют иммунитетом. С биологической точки зрения иммунитет — это способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации. Эти тела и вещества называют антигенами. К ним относятся патогенные микроорганизмы, клетки и ткани собственного организма, ставшие чужеродными, цветочная пыльца, некоторые растения, некоторые пищевые продукты. В ответ на их внедрение организм начинает вырабатывать специфические вещества белковой природы — антитела. Иммунитет представляет собой совокупность защитно-приспособительных реакций организма человека, возникающих в ответ на строго определенный антигенный раздражитель в виде возбудителя инфекционной болезни или искусственно введенного антигена (вакцины или анатоксина). Иммунная реакция организма — это взаимодействие антигена с антителом. Важная особенность иммунитета — распознавание и отличие своего от чуждого. Иммунитет находится в тесной связи с функциональным состоянием организма и во многом зависит от факторов внешней среды. Голодание, недостаток или отсутствие витаминов (авитаминоз), длительное заболевание, серьезные повреждения, частые стрессовые ситуации могут способствовать снижению сопротивляемости организма и развитию инфекционного заболевания. В результате перенесенного инфекционного заболевания или искусственной иммунизации (когда в организм вводят искусственно ослабленный патогенный возбудитель) в крови человека появляются антитела, направленные против конкретного антигенного раздражителя. Количество антител чрезвычайно велико. К органам иммунной системы человека относятся костный мозг, печень, селезенка и лимфатическая система. Природой предусмотрено несколько разновидностей иммунитета. Наследственный иммунитет связан с видовой принадлежностью человека. Он передается по наследству от родителей к их ребенку. Далее различают естественно и искусственно приобретенный иммунитет. Первый формируется в результате перенесенного заболевания. Второй формируется активно или пассивно. При активном формировании искусственного иммунитета в организм вводят вакцину. Это ослабленный каким-либо способом, но сохранивший все свои вредные свойства патогенный микроорганизм. Введение его в организм человека вызывает инфекционное заболевание, которое протекает в легкой форме, но с очень выраженной иммунной реакцией. При пассивном формировании искусственного иммунитета в организм вводят уже готовые антитела (сыворотка или гамма-глобулин). Сформированный тем или иным способом иммунитет имеет определенную продолжительность. У пассивного иммунитета она колеблется от нескольких недель до двух-трех месяцев. Активный иммунитет действует дольше. Например, оспенная вакцинация (прививка) дает полную гарантию, что человек никогда не заболеет оспой. Вакцина от дифтерии или столбняка (при троекратной вакцинации) гарантирует защиту в течение 10 лет. Затем требуется повторная вакцинация (ревакцинация). Надо всегда помнить, что однократная вакцинация при некоторых видах инфекционных заболеваний не дает пожизненной гарантии. Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, надо разорвать связи, соединяющие элементы общей эпидемиологической цепи, и одновременно воздействовать на каждый из ее элементов. Первый элемент — больной человек или животное. Больного человека при подозрении на инфекционное заболевание изолируют и лечат. С больным животным поступают по-разному: если это ценное для человека животное, его лечат, во всех других случаях его усыпляют. Сложнее обстоит дело с бациллоносителями. Это вполне здоровые люди, которым и в голову не придет обращаться к врачам. Следовательно, бациллоносителей надо активно выявлять. Обследовать всех людей на бациллоносительство практически невозможно. Поэтому обследование проводят выборочно. Ему подвергают те группы людей, которые заняты в пищеблоках (буфеты, столовые, рестораны) и в детских учреждениях. Второй элемент эпидемиологической цепи — механизмы ее передачи. Чтобы предотвратить распространение инфекции, надо поставить заслон на путях ее передачи и разрушить механизмы ее распространения. Для этого в повседневной жизни необходимо соблюдать следующие правила: • все пищевые продукты нужно подвергать тепловой обработке; тарелки, чашки, вилки, ножи надо обязательно мыть с применением препаратов бытовой химии, затем ополаскивать обильным количеством воды; фрукты и овощи необходимо тщательно мыть в проточной воде; нельзя забывать и о мытье рук перед едой и после туалета; Третий элемент в общей эпидемиологической цепи имеет прямое отношение к нам с вами. В настоящее время известен единственный надежный способ уберечь себя от инфекционного заболевания: своевременно и аккуратно выполнять рекомендации медиков по проведению вакцинации и ревакцинации. Полноценное питание, разумный двигательный режим, здоровый режим жизни также уменьшают риск и вероятность заболевания. Во всех случаях возникновения инфекционного заболевания в коллективе в обязательном порядке вводят в действие систему мер, направленных на предупреждение распространения болезни, так называемый карантин. В упрощенном виде это строгое ограничение передвижения и контактов людей, среди которых было обнаружено заболевание. Продолжительность карантина зависит от скрытого (инкубационного) периода выявленного заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного (инкубационный период у холеры составляет 5 дней, у дизентерии — 7 дней, у сыпного тифа — 21 день и т. д.). Комплексное воздействие на все звенья эпидемиологического процесса любого инфекционного заболевания предотвращает его распространение. Для этого требуются усилия не только медицинских специалистов, но и нас с вами. Сделать вовремя прививку, соблюдать гигиеническую культуру, культуру здоровья, воспитывать у себя гигиеническое мировоззрение — это в интересах каждого из нас. Большинство инфекционных заболеваний сопровождается подъемом температуры, ознобом, разбитостью во всем теле, головной болью. Нередко появляются кашель, чихание, обильные выделения из носа, иногда рвота, неоднократный жидкий стул, боли в области живота. Отличительная особенность многих инфекционных заболеваний — появление сыпи в виде небольших красноватых пятен на коже на различных участках тела. Иногда в центре пятна виден небольшой пузырек, наполненный прозрачной жидкостью. Как правило, диагноз инфекционного заболевания ставят на основании бактериологического обследования естественных отправлений больного (мазок из зева, выделения половых органов, со- скоб с кожи, мазок из прямой кишки). Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель и даже лет. Инкубационный, или скрытый, период не означает, что в организме ничего не происходит в этот период. Напротив, идет ожесточенная борьба между патогенным микробом и организмом. В развитии инфекционного заболевания прослеживают несколько последовательно сменяющихся периодов: скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. Продолжительность периодов разная и зависит от характера инфекции. [youtube.player]Инфекционное заболевание — это процесс, возникающий в результате взаимодействия болезнетворных микробов с восприимчивым организмом в определенных условиях внешней среды. На развитие инфекционного процесса (заболевания) влияет качество и количество микробов, попавших в организм, а также реакция организма на внедрение микробов. Важную роль играют также условия жизни, труда, нервные травмы и др. Виды инфекций. Различают инфекции острые и хронические. Острые инфекции характеризуются внезапным началом и сравнительно кратковременным течением. Примером может служить заболевание корью, скарлатиной и др. Хронические инфекции отличаются длительным течением. Очень часто инфекционное заболевание протекает не всегда типично — отсутствуют характерные признаки болезни (например, может не быть сыпи при сыпном тифе). В отдельных случаях инфекционная болезнь протекает скрыто, бессимптомно и ее можно обнаружить лишь при помощи лабораторных методов исследования. Иногда на одно инфекционное заболевание наслаивается другое, например ребенок, больной корью, заболевает дифтерией, и наоборот. Эпидемический процесс. Процесс распространения инфекции в человеческом коллективе (эпидемический процесс) — сложное явление, слагающееся из взаимодействия трех основных, тесно связанных между собой элементов: источника инфекции, путей передачи и распространения инфекции и восприимчивости к данной инфекции населения. Источником инфекции может быть не только больной человек, но и здоровый — бактерионоситель, имеющий в своем организме и выделяющий болезнетворные микробы во внешнюю среду. Пути и способы передачи инфекции могут быть самыми paзнообразными. Наиболее частый случай передачи инфекции, встречающийся почти при всех инфекционных заболеваниях, — контактно-бытовой. Различают прямой контакт, т. е. передачу инфекции через непосредственное соприкосновение с источником инфекции (уход за больным, поцелуй и т. д.), и непрямой, т. е. передачу инфекции через предметы домашнего и производственного обихода (посуда, мебель, инструмент, белье и т. д.). Не менее важную роль в распространении инфекций играет передача инфекции через воздух. В одних случаях инфекция передается при помощи выбрасываемых больным в воздух (при разговоре, чихании, кашле) мельчайших капелек из дыхательных путей. Этот способ заражения носит название воздушно-капельного. Таким образом заражаются гриппом, туберкулезом, корью, скарлатиной и другими болезнями. В других случаях инфекция передается воздушно-пылевым способом, когда попавший в воздух помещения болезнетворный микроб длительное время сохраняется в пыли. При соответствующих условиях (антисанитарное содержание помещения) эти частицы пыли вдыхает здоровый человек. Надо отметить, что воздушно-пылевым способом передаются лишь те инфекции, возбудители которых устойчивы к высушиванию и могут длительное время находиться в пыли помещений (например, тy6eркулезный микроб). При передаче инфекций через воздух большое значение имеет количество микробов. Поэтому все гигиенические мероприятия: вентиляция помещений, своевременная влажная уборка и прочее — являются важнейшим средством общей профилактики инфекций, распространяющихся через воздух. Одним из способов распространения инфекционных заболеваний является передача инфекции через воду. Через воду могут передаваться брюшной тиф, холера, дизентерия. Это может произойти при питье зараженной воды в тех случаях, когда микробы, выделенные из организма с калом и мочой, попадают в воду или при купании в ней. Имеется также пищевой способ распространения инфекции. В пищу микробы попадают различными путями: непосредственно через больное животное, от которого получен данный продукт (молоко, зараженное мясо и др.), через человека (больного или бактерионосителя), при приготовлении или обработке продуктов (заражение молока больным человеком или бактерионосителем), или через предметы (мытье посуды зараженной водой, разделка продуктов на загрязненных столах и т. д.). Инфекция может передаваться также через живых передатчиков. Так, малярия передается через комаров определенного вида, сыпной тиф —через вшей, чума —через блох и пр. Живые передатчики инфекционных болезней передают инфекцию различным путем. Мухи, например, переносят инфекцию на своих лапках. В то же время микроб сыпного тифа, попадая в тело вши, интенсивно размножается в нем, накапливается, в результате чего вошь остается заразной в течение всей своей жизни. Еще более активную роль играют клещи, так как кроме происходящего размножения микроба в их теле они способны передавать инфекцию своему потомству. Имеется еще один способ передачи инфекции — почва. Через почву передается столбняк. Таким образом, можно сказать, что на течение эпидемического процесса влияют следующие факторы: 1) свойства болезнетворного микроба. Так, например, в детском коллективе вспышка кори дает более резкий подъем заболеваемости по сравнению со вспышкой дифтерии. Это объясняется высокой заразительностью микроба кори; 2) путь распространения инфекции. Например, употребление заряженной воды и пищевого продукта вызывает массовое одномоментное заражение людей. В то же время при распространении инфекции контактным путем, при котором массовое одномоментное заражение отсутствует, эпидемический процесс развивается постепенно; 3) жилищные условия. При неудовлетворительных жилищных условиях (скученности, переуплотненности населения) создаются все условия для передачи инфекции. Кроме того, важнейшее значение имеет соблюдение гигиенических условий (проветривание, уборка помещений и пр.); 4) условия питания и качество пищевых продуктов. Эти факторы оказывают влияние на течение эпидемического процесса в двух направлениях. С одной стороны, употребление в пищу зараженных продуктов приводит к распространению той или иной инфекции, с другой — недостаточность и неполноценность питания способствуют распространению инфекционного заболевания; 5) профессия. Этот фактор влияет на течение эпидемического процесса двояко: лица определенных профессий (обрабатывающие животное сырье) чаще болеют сибирской язвой, а тяжелые условия труда приводят к распространению инфекционых заболеваний; 6) уровень санитарной культуры населения. Этот фактор отражается на степени всех инфекционных заболеваний. Наличие гигиенических навыков у населения способствует снижению инфекционных заболеваний; 7) различные стихийные бедствия, войны, неурожаи. Эти факторы вызывают массовое передвижение людей. Такое усиленное передвижение способствует возникновению инфекционных заболеваний. Если раньше инфекционное заболевание (например, грипп) регистрировалось единичными случаями, то усиление передвижения людей привело к распространению его (пандемия гриппа, в 1918 г. и пандемия сыпного тифа в 1919 1920 гг. были в значительной степени связаны с первой мировой и гражданской войнами); 8) сопротивляемость коллектива инфекции. Незначительное распространение скарлатины, дифтерии среди взрослых и массовое распространение этих инфекций среди детей объясняется высокой сопротивляемостью (иммунитетом) взрослых и высокой восприимчивостью детского населения; 9) противоэпидемические мероприятия. Это очень важный фактор, воздействующий на течение эпидемического процесса. Например, своевременная изоляция больного человека (источника инфекции) может предотвратить дальнейшее распространение эпидемического процесса. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском: [youtube.player]Источником инфекционных заболеваний человека является сам человек — больной, реконвалесцент (выздоравливающий), а также бактерионоситель и вирусоноситель. Бактерионосители и вирусоносители — это лица, которые не больны, но носят в организме тот или иной микроб и могут выделять его во внешнюю среду. Из организма людей патогенные микробы выделяются с испражнениями, мочой, мокротой, гноем и т. д. Существует пять основных механизмов передачи возбудителя инфекции: Аэрогенный (возбудитель через воздух) –воздушно-капельный, воздушно-пылевой пути Контактный (при непосредственном контакте) – половой, конт-бытовой пути Трансмиссивный (через укус переносчиков) фекально-оральный (локализация в кишечнике, заражение через рот). вертикальный (трансплацентарный – от матери к плоду) Понятие о входных воротах инфекции. Пути распространения микроорганизмов и их токсинов в организме. Виды генерализованных инфекционных процессов. Реализация заражения происходит через входные ворота для возбудителей в чувствительном к нему макроорганизме. Входными воротами инфекции называют определенные ткани организма, через которые патогенные возбудители проникают в макроорганизм. В зависимости от нозологической формы входные ворота инфекций различны, они связаны с механизмами и путями передачи возбудителя от источника инфекции к воспри имчивому организму. Для одних микроорганизмов входными воротами являются слизистые оболочки дыхательных путей (грипп, корь, менингококковая инфекция и др.), для других — пищеварительного тракта (дизентерия, брюшной тиф, вирусные гепатиты А и Е и др.), слизистые оболочки и кожные покровы половых органов (сифилис, гонорея и др.), кожные покровы (малярия, сыпной тиф, рожа, болезнь Лайма и др.). 1) Гематогенный (через кровь) корь , паротит, клещ энц 2) Лимфогенный( через лимфу) корь краснуха 3) Нейрогенный.(вдоль переферич нервов) бешенство, герпес, полиемиелит Виды генерализованных инф процессов: Бактеримия, сепсис, пиемия, септикопиемия) вирусемия, токсинемия, антигенемия (про них про каждый пару слов загугли) Формы проявления инфекции. Персистенция бактерий и вирусов. Понятие о рецидиве, реинфекции, суперинфекции. 1.Острая форма болезни, характеризующаяся непродолжительным (1-5 дней) течением, но бурным проявлением клинических признаков. По происхождению, в зависимости от способа проникновения микроба в макроорганизм, инфекционные болезни могут быть экзогенными, когда заражение происходит из окружающей среды (дизентерия, холера, чума, грипп, сифилис и др.), и эндогенные, или аутоинфекции, возбудителями которых являются условнопатогенные микробы — представители нормальной микрофлоры По характеру локализации и путей распространения микроорганизмов различают инфекции очаговые, когда возбудители в организме сосредоточены в местно ограниченном очаге, и генерализованные. Генерализация— распространение по организму—может носить характер сепсиса (от sepsis—гниение), когда микроорганизмы размножаются и циркулируют в крови, или септ и ко пиемии, когда одновременно с циркуляцией микроба в крови возникают очаги гнойного воспаления Если заболевание вызывается каким-то одним видом микроорганизмов, принято говорить о моноинфекции, если 2—3 видами — смешанной инфекции, которая, как правило, протекает более тяжело. Нередко основное инфекционное заболевание осложняется вторичиой инфекцией, вызываемой другим микробом (например, корь часто осложняется пневмонией). Реинфекция — повторное заражение тем же дом микроба после выздоровления — возможна, если заболевание не оставляет иммунитета (например, при гонорее) . Супер инфекция — новое заражение тем же возбудителем при наличии еще не окончившегося заболевания. Ряд инфекционных болезней протекает с рецидивами, характеризующимися тем, что наблюдается возврат симптомов болезни за счет оставшихся в организме возбудителей (например, малярия, возвратный тиф и др.). в органах. Рецидив – возврат к болезни после кажущегося выздоровления. Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 148 ; [youtube.player]Читайте также:

|